中国“红色经典”管弦乐作品的音乐特征与美育路径探究

2022-12-18范鹏伟桂林理工大学

范鹏伟 桂林理工大学

管弦乐是以乐队合奏形式出现的音乐品种,亦是作曲家用旋律来描述情绪和细节的重要音乐形式,以深刻的艺术内涵和高度的艺术价值受到了众多作曲家的青睐。“‘红色经典音乐’在我国广为流传,是以我国民族解放战争与革命时期为背景,以历史事件与革命事件为题材创作的音乐作品。”新中国成立以来的部分“红色经典”管弦乐作品中蕴涵着顽强、伟大的民族精神,如《红旗颂》以“红旗”为创作主线,描绘了新中国成立时第一面五星红旗升起时的场景,歌颂了中国人民不惧艰险、敢于斗争的民族精神和中国共产党伟大的革命精神。《长征交响曲》的作曲家丁善德以五个乐章,描述了中国红军革命历史上的艰苦岁月与光辉历程,以细腻、缠绵的民歌曲调与色彩丰富的乐队织体,热情歌颂了中国红军豪情万丈的革命精神,展现出浓郁的民族风格气质。当下随着教育体制的改革,高校美育逐渐成为教育研究的重心之一,贯彻美育教育对当代青年大学生个人的身心发展大有益处,并能在一定程度上提升学生素质、改变学生的思维模式,促使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。本文通过梳理新中国成立以来的“红色经典”管弦乐代表作品——《红旗颂》《长征交响曲》,并对其“中西交融”的音乐创作特征进行了细致深入地描述与分析,进而总结了中国“红色经典”管弦乐作品所具有的音乐审美特征,阐述了中国“红色经典”管弦乐作品在中国当代高校美育教育中“不可或缺”的地位和作用,以期对当代高校音乐美育教育功能的相关研究形成一定的补充与拓展,并对当代中国管弦乐作品的创作与发展提供强有力的文献基础和理论支撑。

一、新中国成立以来的红色经典管弦乐作品

“红色经典”管弦乐作品在音乐形态创作和文艺思想传播等方面影响着一代又一代中国人,是重构国家

自鸦片战争后,外国传教士来华兴办教会学校,使国人接触到西方的集体歌咏的歌唱形式、西方的乐谱和乐器及西方音乐的风格等,中国音乐开始进入了以借鉴西方高度声乐化和高度器乐化的音乐形式为代表的专业音乐创作阶段。20 世纪20 年代初期,红色音乐的创作兴起,此时创作的音乐作品蕴含着崇高爱国精神和热切要求社会改革愿望的思想内容,并在艺术形式上采用了西方的作曲方式,推动了“新音乐”的迅速发展。1916 年,萧友梅创作的中国第一首管弦乐作品《哀悼引》,作品中体现了“中西交融”的创作特色,中国交响音乐的发展也自此起步。

1949 年新中国成立,国家政策、社会经济等方面发生了重大改变;同年7 月,中华全国文学工作者代表大会在北京召开,会议确立毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》 为新中国文艺事业总的指导方针,号召文艺工作者要深入生活,加强与民间文化艺术的合作实践,力求使艺术作品能够体现出现实生活的新人物和新思想,更要呈现出代表性的民族作风与气派。随着各种文艺思潮影响着作曲家的创作,涌现了大批优秀作品,如刘铁山、茅沅于1952 年创作的《瑶族舞曲》及李焕之于1956 年创作的《春节序曲》等作品。

二、《红旗颂》中的爱国主义与家国情怀

管弦乐作品《红旗颂》创作始于1965 年,作曲家吕其明以中国革命和国家在场的文化符号象征——“红旗”作为音乐创作主题,用大气磅礴、荡气回肠的旋律描绘了新中国成立时天安门前升起五星红旗的场景。《红旗颂》是一部充满叙事性的管弦乐作品,作曲家吕其明将国家70 年来所经历的磨难、挫折、拼搏、成就以及还未实现的宏图壮志都展现在这首作品中,热情歌颂了中华民族勇于实践、敢于探索、不畏艰险的革命精神,展现了中华民族特有的革命历史记忆。

(一)《红旗颂》的音乐特征分析

《红旗颂》这部作品中有着严谨的结构逻辑,作曲家借鉴了肖斯塔科维奇的《第十一交响曲》中民族性的创作特点,乐曲中各部分所表现的宏伟悲壮的感情以及乐观明快的抒情性相得益彰。作品以“红旗”的单主题贯穿全曲,在呈述、装饰和变化的过程中,展现出了不同的情感风格。在曲式结构上,《红旗颂》采用了三部性带再现的奏鸣曲曲式结构,全曲分为引子(1~12)、呈示部(1~88)、连接部(53~88)、展开部(89~230)、再现部(231~249)与尾声(250~265)六个部分。

作品《红旗颂》的呈示部共由88 小节构成,其中乐曲初始部分由独立的12 小节的引子构成,乐曲主调为C 大调,采用4/4 拍。

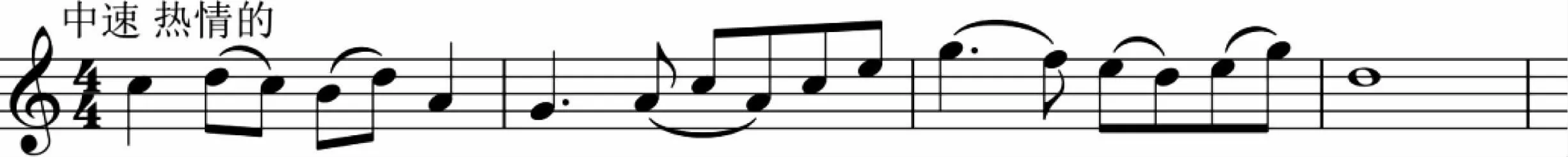

谱例一:

引子部分持续演奏12 小节,引子后奏出作品《红旗颂》呈示部的主题部分,共8 小节,保持C 大调。此时由弦乐部分采用连续的64 分音符音阶快速上行到达主音后奏出整部乐曲的主题——“红旗”,音乐气势昂扬,附点节奏与八分音符的配合使得乐句伸缩自由,音乐力度变换有序,渐强、渐弱反复进行,音乐材料的陈述方式上体现着典型的中国民间音乐的特征。

谱例二:

呈示部的32 小节处,乐曲转入D 大调,“红旗”主题再次奏响,进入副部主题,共持续20 小节。与主题第一次呈现时不同,此次“红旗”主题由管弦乐队同时奏出,音乐织体丰富,旋律气息宽广,相较于第一次主题更加壮观,作品情感也得到进一步升华,达到了对革命精神纵情高歌的境界。

作品《红旗颂》展开部主调发生变化,为降B 大调,音乐节拍为2/4 拍。展开部的引子开始由弦乐器组奏出短暂的八分音符,随后紧接三连音形成对话呼应,连续、紧促三连音接连奏出,小号、圆号等铜管乐器音色对比似乎是红军拼搏奋进中统一步伐的指引,旋律似波浪一般涌动推进,与呈示部形成鲜明对比。第123 小节木管组演奏出展开部中的第一次“红旗”主题演奏,紧张中带有高昂和乐观的精神,音乐轻松、活跃,人民解放军昂首阔步,势如破竹、奋勇杀敌的场景似乎就在眼前。

作品《红旗颂》再现部调性回归C 大调,“红旗”主题再次出现,节拍为4/4 拍,乐队的表现特点鲜明,旋律气息宽广,回归庄严、肃穆的音乐风格。尾声持续16 小节,小号和圆号再次吹响《义勇军进行曲》中人们耳熟能详的音乐片段,与整个管弦乐队相呼应,描绘出中国人民蓄势待发,开启新征程的奋进精神。

(二)《红旗颂》的美育路径探究

“爱国主义精神”是中华民族薪火相传、欣欣向荣的根与魂,是中华儿女凝心聚力、奋发有为的力与本,如果丢掉了这个“根与魂”“力与本”,就割断了中华儿女的精神命脉与历史传承。《红旗颂》这部作品不论是在作品的音乐创作还是作品价值等方面,都是新中国成立之后“红色经典”管弦乐最具代表性的作品之一。作品《红旗颂》热情歌颂了中华民族勇于实践、敢于探索、不畏艰险的革命精神,展现了中华民族特有的革命历史记忆,具有深刻的民族性、历史性,其中所蕴含的革命精神、民族记忆等对高校学生学习与成长有着不可忽视的进步作用。

三、《长征交响曲》中的历史记忆与国家认同

管弦乐作品《长征交响曲》创作完成于1962 年,作曲家丁善德以中国革命光辉事迹——长征为创作内容,谱写了《踏上征途》《红军——各族人民的亲人》《飞夺泸定桥》《踏雪山、过草地》《胜利会师》五个乐章。《长征交响曲》是一部充满“中西交融”特色的管弦乐作品,作品的五个乐章分别对应描述了中国红军长征途中的五个画面,热情歌颂了中国共产党带领中国红军取得胜利的辉煌业绩。

(一)《长征交响曲》音乐特征分析

《长征交响曲》是一部充满感情而又有力量的作品,作曲家通过五个乐章有针对性地选择了红军长征中的五个具有代表性的事件为题材,用音乐语言高度集中概括了音乐形象。乐章之间既相互独立又相互联系,以美好的民间旋律和丰富的管弦乐色彩讲述了中国革命故事。

第一乐章 《踏上征途》 采用典型的奏鸣曲式结构,呈示部主调为A 大调,节拍采用4/4 拍。低音单簧管、大提琴和低音提琴奏出缓慢的四分音符,随后紧跟二分音符拉长音乐情绪表示深沉的主题已拉开序幕。引子结束后,呈示部紧缩了引子中缓慢的节奏,其他木管乐器相继奏出与弦乐器相呼应,力度渐强,表现忧愤情绪的不断加深。双簧管在竖琴的衬托下,演奏出了一个充满明亮的主题,代表一丝希望从黑暗中不断升起。展开部中,乐曲采用小军鼓及行军步伐的节奏,低音提琴采用八分音符与八分休止符交替演奏的形式保持进行曲的旋律,中提琴则演奏出《三项注意八大纪律》的旋律,并通过三次加花变奏,乐器音乐力度不断增强,正好演奏八次后直至纪律歌旋律的高潮。随后乐队全奏,旋律移至低音区,长笛、小提琴演奏快速音型,音乐气魄雄浑,有如刚毅豪迈的红军形象。

谱例三:

第二乐章《红军——各族人民的亲人》采用多主题对比原则和大型回旋曲结构,运用大量民间曲调作为本乐章的音乐素材,包括苗族山歌、云南山歌、西藏民歌、瑶族舞曲等多个民间音乐素材。乐曲开端是一个较为缓慢的引子,作曲家以苗族山歌为素材,由单簧管、英国号及双簧管交替奏出,描写民族兄弟聚居山区的美好风光。随后是引子的变奏,长笛和双簧管采用进行曲的节奏,旋律交替进行,为后面活跃的音乐氛围作铺垫。主部主题是一首瑶族舞曲,节奏加快,通过三次主题变奏来推进乐曲情绪的发展。第三插部采用藏族山歌作为引子,按照山歌的特点创作出对应的音乐织体,持续低音发展为对位声部,与旋律声部互相呼应。尾声部分声部之间织体相互交织,此起彼落,参差进行,并将堆谢主题、瑶族舞曲主题、藏族民歌主题与三大纪律八项注意结合演奏,各乐器演奏活跃的断奏音型,描述了一副军民同乐、载歌载舞的欢庆场面。

谱例四:

第三乐章《飞夺泸定桥》采用了回旋曲式为基础的诙谐曲音乐结构。主部主调为C 大调,由大提琴与低音提琴共同奏出主部旋律,旋律围绕着主、属音进行,具有革命歌曲的气质,随后紧跟演奏紧凑的十六分音符,其他弦乐声部以模仿卡农的手法发展主部,营造了一种紧张、活跃的音乐氛围。第一插部初始部分由弦乐组反复奏出连续的十六分音符与四分音符,音阶级进上行,旋律重音落在切分音上,意在表现一种反抗敌人的豪迈气势。第二插部在第一插部的基础上扩大了规模,弦乐中不断交叉定音鼓演奏,连续上行四度模进四次,情绪不断推进。模进后乐曲连续大二度上行,对敌人的冲击开始,明亮的小号吹响了冲锋号,预示夺桥战斗的胜利。

第四乐章《踏雪山,过草地》采用无再现的三部曲式。乐章引子部分由弦乐组奏出空八度和空五度的长音,木管组间断奏出与弦乐组呼应,营造一种空旷、寥阔的音乐氛围。第一小提琴奏出微弱、紧凑的6连音,充实了音乐织体层次。钢琴演奏的不协和和弦、弦乐上的更替音及上下滑动的泛音描绘了高山冰雪及刺骨寒风的自然环境。随后大管吹奏出缓慢的进行曲旋律表示呈示部的开始,弦乐低音声部交替演奏四分音符与四分休止符,与加弱音器的小号应和着大管的旋律,描绘红军穿插风雪的场景。中间部以法国号和长号的吹奏为标志出现,切分节奏营造一种抑扬顿挫的行军节奏。

第五乐章《胜利会师》是一个没有发展部的奏鸣曲乐章,主调采用降A 大调。引子由弦乐组奏出节奏规整的旋律,采用赋格形式写成。主部主题一采用强烈的乐队齐奏,管乐与弦乐竞相演奏,预示会师胜利的到来,主部主题二采用紧凑的节奏奏出秧歌风格的旋律,音乐情感激昂充沛、鲜明生动。副部以竖琴和钢琴明亮的和弦作为声音背景开始,通过主题旋律的反复出现表述激情或衬托意境。

(二)《长征交响曲》美育路径探究

《长征交响曲》不仅对中国“红色经典”管弦乐的发展有着重要的历史贡献,而且至今仍然有着广泛的社会影响和巨大的社会现实斗争的意义。1934 年,第五次反“围剿”失败后,中央红军为摆脱国民党军队的追击,被迫退出中央根据地进行长征。红军长征时出发时的红军数量约为30 万名,他们自江西起行到陕西,一路艰难险阻后抵达终点的仅剩2 万人,书写了人类历史上的伟大奇迹。“历史记忆又被称为集体记忆,是一个社会建构的概念,它是一个族群或社会群体的‘过去’”。族群认同是指“族群成员对自我身份归属的认知,以及在心理上的依附感,是对民族的自我认定以及对民族的归属感和依附感。”音乐可以被用来建构个人或族群的认同,对族群认同的建构是一种新的族群意义上的自我理解。《长征交响曲》作为一首“红色经典”艺术作品,将红军长征的故事以管弦乐创作的形式再现,不仅能够唤醒国人认知观中有关红军长征的革命历史记忆,其作品中所蕴含的长征精神也不断强化着各民族成员对中华民族集体的认同感和归属感,使人们能够通过音乐感受政治认同、国家认同的内涵,增强中华民族集体的凝聚力和向心力。

《长征交响曲》是一部革命现实主义与革命浪漫主义相结合的优秀“红色经典”管弦乐的代表作,红军长征壮阔的史实和不朽的长征精神也永远值得高校学生学习。针对《长征交响曲》此类的“红色经典”管弦乐,教师应借助红色爱国主义基地向学生开展红色教育,直观地帮助学生了解革命历史,进一步体会作品中的革命精神。

四、结语

“红色经典”管弦乐以我国民族解放战争与革命时期为背景,以历史事件与革命事件为题材谱写了众多脍炙人口的乐章。不论是《红旗颂》中顽强、伟大的民族精神,还是《长征交响曲》中鲜明的时代精神和强烈的革命热情,都真正做到了借鉴外来作曲形式继承中华民族传统、表现时代生活背景。课程思政是高校思想政治工作的重要组成部分,体现了社会主义大学的办学特色,坚持了社会主义大学的育人导向,将音乐艺术与思政教育相结合,将“红色经典”管弦乐作品融入到音乐通识课程的教学之中,探寻红色经典管弦乐作品中的“红色精神”及其在构建国家认同中“隐性思政”的重要作用,不仅有利于塑造学生正确的世界观、人生观和价值观,而且还可以让其更好地传承中华民族的红色革命精神与传统文化内涵。因此,高校教师应大力践行美育教育和课程思政的重要任务,坚持“三全育人”和“立德树人”的教育方针,讲好中国故事,传承中华优秀传统音乐文化,从而不断提升学生的思政修养,培养德才兼备、全面发展的具有爱国主义情怀的高校青年学子。