新疆舞蹈作品审美范式回顾

2022-12-17谢雯雯

□ 谢雯雯

新疆舞蹈

新疆舞蹈艺术从生成到发展经历了众多变化演进,已成为新疆社会文化全面发展的代表。对新疆舞蹈作品的审美范式、演进特征与当代表现进行探究,既能够准确发现其创作发展的内生性因素,也能看到新疆社会文化发展对艺术带来的重要影响。所谓范式(paradigm),指的是在一种理论体系框架内,被普遍接受所形成的基本模式、基本定律、基本结构、基本功能等。“按既定的用法,范式就是一种公认的模型或模式,”①是某一领域内科学共同体在长期探索、教育与训练中形成的共同信念。审美范式指的是审美认同、审美选择与审美建构,是一种审美活动模式,对这种模式的分析与回顾,“不只是外在的观照审美对象,更主要的是通过立美活动,来关照生活环境、生存境遇,进而关怀自身的生命价值。”②因此,回顾与探究当代新疆舞蹈作品的审美范式,既能够进一步理清新疆舞蹈舞台化创作“立美”的当代发展进程,也能够透过新疆舞蹈作品内部发展规律,透视舞蹈艺术发展背后的文化变迁及人文关怀,探索未来新疆舞蹈舞台艺术的发展方向。

一、审美范式的演进特征

(一)民族融合的多样化表达

新疆地处亚欧大陆腹地,自古以来就是经济、文化、贸易交流荟萃之地。新疆舞蹈的审美范式建构正是由新疆独特的地理位置决定的,这一地理特点使得居住于此地的人们,能够以广阔的胸襟和强大的文化承载力面对外来文化,并能对数种不同外来文化进行“为我所用”和“再创造”。在融合不同地区舞蹈表现形式的过程中,逐渐形成了独具魅力的新疆舞蹈作品审美范式。当下流传较为广泛且为大众所认可的新疆舞蹈艺术形式,均是经过漫长的融合、演绎与发展逐步形成的。自汉代张骞出使西域开始,中原与西域的外交使者、军队、商人等往来频繁,艺术发展也在此过程中得到交流与融合。在出土的汉代画像砖、魏晋人俑中均发现了当时被统称为“胡人”的西域居民的文化遗留。而在新疆的楼兰古国遗址中,也发现了与中原地区传统形制相近的舞衣,这被考古学界和历史学界普遍认为是当时中原与西域文化交流的产物。唐代都城长安更是民族融合与文化交流的大熔炉,“胡姬”“胡腾舞”“胡旋舞”“胡马”“柘枝舞”等大量出现于唐人诗歌中,足见西域“胡文化”在当时已经成为唐人生活的组成部分。由此推论在当时的经济文化交流过程中,已有大量具有中原文化特色的文化艺术伴随商人的贸易脚步进入西域,并在融合发展中形成了新疆舞蹈的审美底色。新疆出土的舞蹈壁画中,既出现了作为中原舞蹈代表的长袖舞蹈,也出现了以希腊神话为背景的舞蹈场面,证明了新疆舞蹈在萌芽发展过程中取材、内容、造型和表现形式等方面的多样性,也体现了新疆舞蹈文化较强的包容性。

(二)振奋人心的蓬勃式发展

1949 年中华人民共和国成立,新疆地区和平解放以后,伴随“百花齐放、百家争鸣”双百方针的提出,全国各地区、各民族的文化艺术表现形式均在一段时间之内得到广泛的传播。这一方面得益于国家对传统文化自上而下的保护,另一方面也受益于新中国成立初期广大人民群众对文化和娱乐需求的扩大,涌现出了一大批以传统艺术为载体,讴歌和表现新中国人民对旧传统、旧秩序进行反抗和斗争的优秀文艺作品。其中,新疆歌舞文化的艺术感染力与地域特色兼备,获得了全国人民的广泛认可,并在一些影视、歌舞等艺术创作中被大量运用。例如,著名舞蹈家康巴尔汗·艾买提在1949 年开国大典及1950 年国庆一周年演出中,表演的维吾尔族舞蹈《盘子舞》《打鼓舞》《乌夏克》《林帕黛》,其中《乌夏克》《林帕黛》舞蹈还被选入影片《各民族大团结万岁》之中。20 世纪50 年代初,康巴尔汗·艾买提编创的《抗美援朝》《解放的姑娘》、改编的《解放军舞》开始有了用民族舞蹈元素表现现实生活题材的最初尝试,为情绪舞蹈赋予了新的思想内涵;1957年阿吉·热合曼编导的舞蹈作品《种瓜舞》《摘葡萄》分别获第六届、第七届世界青年联欢节舞蹈比赛银质奖章和金质奖章,并收录在1959 年歌舞片《百凤朝阳》中,影片大胆地将舞蹈的艺术形式运用于电影中,并以此献礼中华人民共和国成立十周年;1961 年,新疆军区文工团在房进激、杨祖荃、孙玲、何梦道等人的带领下,开始对传统民族民间舞蹈进行改良,探索与尝试富有时代精神的新民间舞样式,编排出多个形式动律新颖的跨舞种融合式作品,如塔吉克族男子群舞《边防雄鹰》,表现了塔吉克族民兵练兵卫国的精神,《葡萄架下》则是大胆融合了多个舞种元素的动作与曲线造型,表现了一群美丽少女在葡萄架下劳作的场景;1963 年,房进激、孙玲等人又编创了新疆历史上的第一部原创大型哈萨克族舞剧《怒火》,该作品荣获国庆三十周年献礼活动的创作二等奖,集中生动地反映了哈萨克族牧民的民俗生活。除此之外,还有很多优秀的舞蹈作品同以上作品一样,均是以火热的现实生活为蓝本,并采用了夸张的艺术手法,形成了具有强烈情感发散的新疆舞蹈审美范式。这种审美范式既表现了当时新生的共和国昂扬向上的精神特征,也表现了新疆舞蹈趋向于群体性情感表达的特征。这种丰富多彩、振奋人心的艺术特点,也是新疆舞蹈作品诞生、发展和得以广泛流传的内在逻辑所在。1964 年至1965 年间,为庆祝新疆维吾尔自治区成立十周年,自治区级院团上演了多部反映新疆人民精神面貌的作品,如:新疆军区文工团创演的大型音乐舞蹈史诗《我们的队伍像太阳》等。这一时期的新疆舞蹈艺术作品,从数量和质量上来说,呈现出了井喷式的发展态势,审美范式总体倾向于人民群众所喜闻乐见的大众化的丰收、节庆、抗争、爱情等题材。从审美范式的演进方面来说,为了更好地满足传播和发展需求,这一时期的新疆舞蹈艺术作品在表现和创作过程中,更倾向于通过舞台聚焦,突出其中的某一重要特征,以达到传播过程中的优势最大化。这种适应性的传播与创作,在逐步踏入程式化取材的同时,也将观众与创作者对新疆舞蹈的审美情感与审美印象,借由大量优秀的舞蹈作品推向了顶峰,形成了对新疆舞蹈的“美”较为“深刻”的审美印象。

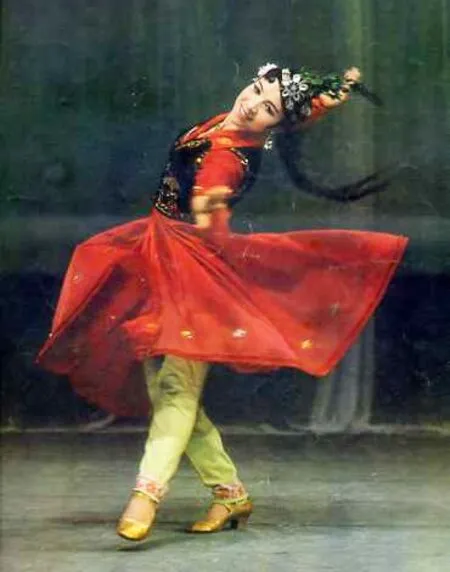

康巴尔汗·艾买提表演《盘子舞》

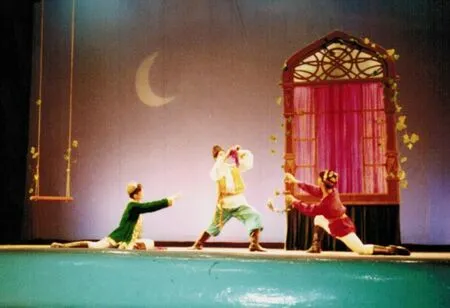

1959 年新疆舞蹈家孙玲参演的维吾尔族集体舞《鼓舞》剧照

(三)精细化雕琢与多元化探索

改革开放的持续深化使我国文艺界迎来了新的发展。新疆舞蹈艺术在改革开放后,一方面继承了新中国成立以来优秀经典作品的巨大影响力;另一方面,中外文化的不断交流与融合也使得新疆舞蹈能够走出传统认知,开始以现代化的理论建构形式,形成对自身的系统性分析,并在当代社会中获取了自我更新的契机。其中,众多文艺汇演、调演等大型活动以及业内职业舞蹈赛制的设立推广,是助推新疆舞蹈作品与不断精细化雕琢的重要因素。例如,1979 年,新疆歌舞团在国庆三十周年活动献礼会演中,推出了多个丰富多彩、葆有时代气息的作品,如独舞《保育员》《泉边》等荣获创作一等奖,《心花怒放》《刀郎赛乃姆》等荣获创作二等奖,这些多姿多彩的各民族舞蹈作品仿佛打开了一幅幅真善美的画卷;1980 年的第一届全国舞蹈(单、双、三)比赛,则是打开了职业舞蹈比赛的大门,这也是新中国成立以来第一次以比赛的名义举办的活动,在此之前均是以各种艺术活动或会演、调演的名义举办,新疆选送参赛的舞蹈作品《我的热瓦甫》,由阿吉·热合曼创作、库莱西·热介甫表演,荣获了此次比赛的创作二等奖、表演一等奖,作品舞蹈语汇灵动丰富,加之与道具热瓦甫和同名乐曲的协调配合,表现了摆脱压抑的精神状态后,朝气蓬勃如沐浴春风的精神面貌;1985 年,在庆祝新疆维吾尔自治区成立三十周年的庆典活动中,新疆歌舞团与新疆军区文工团两大院团,又分别推出了《天山欢歌》与《新疆好》大型歌舞剧目,既反映了改革开放后新疆发生的一系列变化,又表现出了各民族团结奋进、斗志昂扬开发建设边疆的精神面貌;1983 年,萨代提·马力克编创的《维吾尔族伊犁赛乃姆》,荣获新疆维吾尔自治区舞蹈比赛表演一等奖,其柔软细腻的表演风格,展现了劳动人民质朴纯真的心灵;1986 年,第二届全国舞蹈(单、双、三)比赛中,迪丽娜尔·阿布拉表演的独舞《心愿》,荣获全国舞蹈比赛一等奖,其灵动活泼的表演风格给人留下了深刻的印象;1989 年,庆祝新中国成立四十周年的全军文艺调演中,新疆军区文工团推出了一台民俗歌舞晚会,其中塔吉克族舞蹈《山民》,以岩画作品为基础,表现了帕米尔高原的山民与边陲艰苦环境作斗争的精神,该作品更是荣获创作、音乐等多项一等奖;1989 年,新疆生产建设兵团歌舞剧团推出了一批反映兵团生活与兵团精神面貌的歌舞作品,舞剧《深山探宝》、歌舞《黄沙绿浪》《绿翠鸟》等作品荣获了国家级奖项,表现出了兵团干部职工扎根边疆、奉献边疆的无私情怀;1991 年,由迪丽娜尔·阿布拉表演的独舞《冰山之火》,荣获了全国少数民族舞蹈比赛表演一等奖,《甜、甜、甜》荣获表演三等奖,作品进一步细化了民族舞蹈表演的风格技巧;同年,阿依吐拉编创的《龟兹晨曲》受到舞蹈史学家董锡玖的高度评价,认为“她将古典维吾尔族舞蹈和现代维吾尔族舞蹈结合得天衣无缝”;1994 年,大型民族音乐舞蹈晚会《天山彩虹》的推出,集中展现了新疆文化艺术从古至今的历史演变,在历史篇部分,尽显古代西域乐舞的动人魅力,揭开了新疆乐舞多姿多彩的神秘面纱,而当代篇则采用了与现当代舞蹈相结合的表现方式,展现了新疆各族群众团结奋进的新气象,反映新疆民众坚韧顽强、奋发进取的乐观精神,该作品荣获第五届文华奖文化新节目奖和文化音乐创作奖、文化表演奖等多项大奖。

阿依吐拉表演《龟兹晨曲》

由此可见,改革开放、解放思想对于这一时期舞蹈作品创新发展带来的巨大影响,舞蹈作品既有了对当下时代性审美的思考与表现,不仅仅满足于发展地方色彩的民族舞蹈,而是开启了对古代龟兹乐舞以及民族元素与现当代舞蹈结合的多种形式的探索,音乐、配器、灯光、布景、音响等均有了更多的改变,作品呈现出色彩斑斓、千姿百态、气势恢宏的气象,给人以强烈视觉冲击和美的享受,让观众尽情畅游在歌舞之乡。

(四)审美范式转变与程式化水平提高

进入二十一世纪以来,新疆舞蹈舞台艺术的审美视点从“载歌载舞”欢乐祥和的“民间”,开始向“规范系统”的“职业化教学”与“探索自我”“唤起观众”的“陌生化”“剧场”转变。地方职业艺术院校的快速崛起,无疑承担了提高程式化水平与精细化、规范化教育教学的重任,为地方院团输送了大批高精尖优秀职业舞者。北京舞蹈学院为新疆定向培养编导人才,王玫带领新疆班编导人才所做的“传统舞蹈的现代性编创”,无疑成了打破新疆舞蹈创作与审美旧有格局的一股清流。这一陌生化创作理念,从选题上即打破了新疆舞蹈界长期以来的创作惯性思维,同时也打破了新疆舞蹈职业观众与大众评审的惯性审美,对新疆舞蹈身体语汇固有的程式化动作进行了规范、开发、重构,从而引发了一场变与不变和如何去变的“观念之争”,这一“观念之争”也激发了职业舞者的理性探索。促使新疆舞蹈界开始思考与逐步理解“陌生化”是一种促使新疆舞蹈实现创新的新方式,这种方式方法更具当代性,更能展示出当代人的所思所想,在这种方式的助推下,新疆各大艺术院校开始从教学研创等方面做出尝试。例如,《水草·逐》《独库英雄》《忠诚》《阳光下的麦盖提》等一系列不同以往创作形式的作品涌上舞台,从题材上不再执着于对丰收、爱情、节庆等类型题材的选用与沿用,开始向主旋律题材、叙事性舞蹈以及当下热点话题、热门现象等转变,开始更关注当下、关注民生、关注现实生活。在情感表达与舞蹈动作语汇的选择设计上,也开始有了更多地改良与探索,不仅仅停留在热闹非凡的外延式情绪性舞蹈层面,增加了内收的人文情怀,更能激起观众透过舞者的身体语言唤醒自我对现实生活的感悟。与此同时,表现兵团屯垦文化的力作在国家艺术基金的项目助推下,也再次受到关注。2014 年,新疆生产建设兵团歌舞团打造的舞剧《戈壁青春》,为新疆舞蹈舞剧创作的多元化打开了一扇窗口,打造了一部现实题材屯垦文化的“当代舞剧”,编导通过塑造与表现支边青年挥洒汗水建设边疆的经历,讴歌了老一辈军垦战士屯垦戍边的牺牲精神与责任担当。同时,该剧在创作选材、立意、舞剧结构、创作手法、段落设计、情感推进、语汇质感、道具运用等多个方面都有别于以往的新疆歌舞剧,一改往日史诗般的宏大叙事与民族英雄人物塑造,而选择简单直白的现代舞动作语汇从小人物着手推进。由此可见,新疆舞蹈审美逐渐开始有了更多转变,既有向外探索的张力与活力,又有向内探寻的深入与反思,人们对新疆舞蹈传统题材、动作、表演形式乃至场景构建等方面的刻板印象被一一打破,逐步形成具备现代社会全方位、多角度审美特征的“新”舞蹈审美范式。

舞剧《戈壁青春》剧照

舞剧《忠诚》剧照

二、审美范式的当代表现

当代新疆舞蹈作品审美范式的表现,既有舞蹈发展过程中内生性的演变,也受到外部政治、经济、社会、文化等时代变迁因素的综合影响。优秀的舞蹈作品不仅包括充实的内容和优美的形式,还具有浓郁的地域风格特色,能体现出这一区域的民族精神、人文情怀、风土民俗和审美情趣等。当代新疆的各民族舞蹈早已在长期交流、交往和演变过程中形成了“你中有我、我中有你”且各具特色的边疆舞蹈风格的审美范式,这种审美范式的建构不仅是各民族间、区域间的相互交流借鉴的表现,更是当代新疆乃至中国不断提升的文化自信孕育的结果,是具有时代特色与文化内涵的当代新疆舞蹈作品发展的必然。当代新疆舞蹈作品审美范式的突出特征,有以下几个方面:

(一)传统文化的美学印记

中国素有“礼仪之邦”之称,“礼仪文化”存在于社会方方面面,出行有礼、坐卧有礼、宴饮有礼、婚丧有礼、祭祀有礼,等等;“礼”既包含礼制的精神原则,又包含礼仪行为,新疆舞蹈中多见这一“礼仪文化”的表达。例如,在维吾尔族舞蹈、塔吉克族舞蹈等众多民族舞蹈开场前,都会以面对观众俯身“行礼”为舞蹈开演的第一个动作,“行礼”过后便正式拉开帷幕,有时还会面对同伴舞者或面向乐队互相“行礼示意”,以此来表示即将起舞。除此之外,还常见舞蹈行进过程中的“行礼”与舞蹈结束后的“行礼”动作,其中行进过程中的“见面之礼”,既要态度热情,也要彬彬有礼。由新疆艺术学院选送,荣获第七届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞组表演银奖、十佳作品奖的塔吉克族女子群舞《当美人遇见美人》,很好地诠释了这一传统“礼仪文化”。作品以“美人”与“遇见”为两个关键词,贯穿始终,一出场便营造出了“美人”之间不断“遇见”的场景,“点头示意”“俯身回礼”“握手礼”“贴面礼”“抚胸礼”等,多个“礼仪文化”瞬间映入眼帘、印入脑海,高贵典雅、简单朴实的舞蹈身体语言,将塔吉克族民俗礼仪文化表现得淋漓尽致。同样表现“礼仪文化”的,还有斩获第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞组金奖的作品《阳光下的麦盖提》,编导在作品2 分54 秒时,设计了一幕山东日照援疆干部与麦盖提县民众的“握手礼”动作,随后又延伸出“搭肩”“搀扶”等一系列表现兄弟情的舞蹈语汇。这一“握”、二“搭”、三“扶”,饱含激情并催人泪下,既是中华传统礼仪文化“礼义精神”的外在表现,又是援疆兄弟省市关心关爱新疆民生建设、情系新疆发展,心手相依、手足相亲的重要体现。同时也是作为舞蹈教学研创剧目,使“课程思政”从有技到无技,润物无声,入脑入心地传承中华民族传统美德,成为弘扬家国情、民族情、亲情、友情的最佳案例。

群舞《当美人遇见美人》剧照

舞剧《阳光下的麦盖提》剧照

舞蹈《美丽毡房》剧照

舞蹈《半个月亮爬上来》剧照

除此之外,2017 年、2018 年国家艺术基金青创人才项目资助的《卡拉角勒哈》与《美丽毡房》,将哈萨克族擀制花毡的传统手工技艺的制作过程以舞蹈的形式搬上了舞台,并赋予了一定情节故事。哈萨克族花毡是哈萨克族人民重要的日常生活用品,哈萨克语称之为“斯尔玛克”。花毡使用十分普遍,缝制密实、经久耐用,可传几代人。《卡拉角勒哈》项目中的劳动舞“乌勒乔克”,便是通过提炼搓羊毛、挂捻子、缠绕毛线等元素,展现了较为完整的捻线过程,表现了哈萨克族牧民辛勤劳作、热爱生活的场景。《美丽毡房》则再现了哈萨克族妇女在毡上劳作的场面,从开始的剪羊毛、打羊毛、铺捋羊毛、擀毡子、洒水到最后干完活累得满头大汗,依旧满脸笑容。作品的创作意图,既是对当下工业化地毯生产冲击传统手工花毡制作的有感而发,也有对传统花毡制作工艺后继无人、面临失传危险的警唤。既展现了哈萨克族民族传统文化,也是对提倡非遗保护的颂扬。

(二)诙谐幽默的观美情趣

诙谐是调侃型的语言类说话方式,意为谈话风趣,引人发笑,幽默则是有趣可笑且意味深长,二者都强调趣味性。新疆舞蹈作品中不乏诙谐幽默的题材和类型,例如,男子三人舞《半个月亮爬上来》,是1990 年新疆军区文工团杜渐根据王洛宾同名歌曲编创的舞蹈作品,作品演绎了三位维吾尔族小伙子于月夜里在姑娘闺房窗下表达爱意的过程,他们争先恐后、风趣幽默地时而吹起唢呐,时而跳起富有个性的舞蹈,自作多情地向着尚未露面的姑娘尽情表白,殊不知,房间内空无一人,三人空欢喜一场。编导杜渐在谈到这部作品的创意时这样说道:“我创作这部作品的灵感来源有二,一是受到前同事王洛宾这首歌曲歌词的影响启发,‘半个月亮爬上来’这句歌词的诗情、意境和美感,谁能与之相比?其次‘我愿她那细细的皮鞭,轻轻打在我的身上’,如此质朴、简洁而又生动的文字,让人浮想联翩,更能勾起创作灵感。于是萌发了我的冲动,开始试想在半个月亮爬上来的时候,能发生什么故事呢?二是,受到前苏联莫耶赛耶夫舞团‘卖盐人’作品的启发,也是喜剧舞蹈情节的作品,我认为我的作品和‘卖盐人’有异曲同工之处。”③

其次,论及舞蹈作品中的幽默元素,2001 年在朝鲜平壤市“四月之春”友谊艺术节荣获银奖的舞蹈作品《花腰带》也与其有异曲同工之妙。该作品为五人舞,以叙事的手法表现了四位小伙子为得到姑娘的芳心,争先恐后向美丽少女表达爱慕之情的过程,并以此展开了一系列滑稽幽默的求爱舞蹈动作语汇。编导以维吾尔族小伙幽默开朗的性格为要点,以姑娘手中的“花腰带”为聚焦点,以叙事性的求爱过程为特色亮点,通过四个维吾尔族小伙子不停地以各种方式卖弄自己以表对姑娘的爱意,产生了一系列喜剧情节的舞蹈身体语言。例如,一位含蓄柔情“厚脸皮”地讨好姑娘,一位故意凶狠“耍横”地惊吓姑娘,还有一位风趣幽默地表示能够忍受“花腰带”抽打,“抗揍式”地对抗姑娘,这一系列滑稽幽默的舞蹈身体语言,表现了四人使出全身招数只为争夺姑娘的芳心。但殊不知,姑娘不为所动,并且以道具“花腰带”抽打驱赶他们的方式,将四位小伙一一降服,使得四人不敢再轻易靠近,最终,一位睿智小伙以一朵玫瑰花成功捕获姑娘芳心,落败者失落沮丧,其中一人抱着姑娘放“花腰带”的盘子大哭起来……。整部作品情节生动,受到不少业内外人士追捧。除此之外,入围第12 届全国“桃李杯”舞蹈教育教学成果展示活动,由新疆艺术学院选送的《动感纳孜尔库姆》,也是新疆舞蹈中带有喜剧表演成分的作品。作品选取了新疆东部地区广为流传的维吾尔族民间自娱性男子舞蹈“纳孜尔库姆”题材,以男子群舞的表现形式将舞蹈分为“表演”和“竞技对舞”两部分。“表演”部分中,编导选取了滑稽、逗趣、夸张的动作来模拟不同人物形象与动物形态的舞蹈动作语汇,如跛子走路、鸭子走路、鹰展翅等,步法选用了“单步”“矮子步”等,与此同时,夸张的“前后伸缩脖子”与时而上下“耸肩”的动作,共同构成了诙谐幽默且极富动感的舞蹈身体语言;“竞技对舞”部分在音乐节奏愈演愈快的基础上,通过两名舞者互相模仿,到全部演员分为两组,竞技对舞愈演愈烈,两组队员互不服输,各出新招压倒对方,并以高难度的舞蹈技巧动作将作品推向高潮,引得观众和着节奏击掌喝彩并欢呼。这种“乡土味”的谐趣是最符合绿洲居民的审美习惯的,纳孜尔库姆、麦西热甫等民俗活动、民间舞蹈中,均多见这种模拟生活的惩罚性游戏,这种游戏本身就充满渗透民间审美情趣的谐趣。④

新疆舞蹈《花腰带》

舞蹈《动感纳孜尔库姆》剧照

(三)技艺超群的审美追求

舞蹈的技术技巧通常是指具备一定难度的舞蹈动作,是职业舞者通过运用良好的身体素质,如韧带、肌肉等做出各类正确复杂的高难度动作,以达到情感宣泄或以舞传情的目的。新疆各民族舞蹈均有着丰富多彩、各具特色的表演性技术技巧,不仅体现在烘托气氛的舞台艺术作品之中,也体现在日常的民间民俗活动之中。舞台艺术作品中常见的技术技巧大致可分为两类:一类是通过身体表现高难度的动作,形成传递与连接情感的表意性符号,如旋转动作、弹跳动作、跪地动作等;一类是通过运用与展现民俗生活中典型的器具,也被称为“持具”舞与“舞具”舞的道具舞蹈,如顶灯、顶碗、顶盘子、打萨巴依、打手鼓等,此类技巧多见于与旋转技巧或跪地技巧配合使用中。这两类常见于舞台作品中的技术技巧,均是用来表现舞台艺术作品内容、叙事情节、渲染情绪或增强作品技术难度的。例如,1959 年荣获第七届世界青年与学生和平友谊联欢会金奖,被选为“20 世纪华人舞蹈经典作品”,并入选20世纪中国最具代表性舞蹈名录的作品《摘葡萄》,作品不仅表现了葡萄园的丰收景象,更是通过舞者一连串的脚下“碎步”,各种舞姿配合下的“原地转”“圆圈转”等高难度技术技巧动作,以及与手鼓伴奏的协调配合,营造出了姑娘在葡萄园里“找葡萄”“摘葡萄”“尝葡萄”的叙事性情节。其中,不乏有大幅度的挑胸闪腰、快速跪地起身的舞蹈动作,演员在姿态造型间来回变换调整重心,并通过左旋右转的翻身停顿等动作,不停穿梭在葡萄园间,营造出丰收时节采摘葡萄的热闹景象。最后,通过各类舞姿变换配合着“腰转”“夏克转”“掏手转”“翻身转”,以及原地转与圆圈转交互替换等复合性技巧动作,将丰收的喜悦与劳动人民的勤劳欢乐集中地表现了出来。这种高超技艺的表达方式与审美追求一直延续至今,深深影响着国内外观众对于新疆舞蹈作品的审美追求。

舞蹈《摘葡萄》剧照

道具技巧性舞蹈。1998 年荣获首届中国“荷花杯”舞蹈大赛的金奖作品《顶碗舞》,是由新疆歌舞团海力且木·司迪克编创,依克木·艾山作曲,用极富表现力的舞蹈语言及高超的顶碗技巧,共同营造出了美好、祥和的生活场景。作品中高难度的惊险动作频频引人惊呼,使人称赞叫绝。如:群舞演员顶着碗原地抬脚转,顶着碗跪地移重心倾倒,顶着碗边旋转边进行舞台调度等一系列动作,让人眼光缭乱、目不暇接。与此同时,跟着舞姿一同旋转飞舞的长裙、长辫,犹如十几只翩翩飞舞的蝴蝶,形成了一幅行云流水般富有动感的画面。演员们头上顶着碗手上敲击小碟的整齐节奏,以及真诚热情的甜美笑容,就如春风拂面一般,每一个舞姿都透出浓郁的民族风情,每一个动态都充满着青春活力,使人陶醉在浓烈的艺术享受之中。作品的最后,当演员们依次取下一只只碗,并从最后一只碗中倒出晶莹剔透的水时,引得观众发出由衷的赞叹。《顶碗舞》的奇就在于技与艺的交融上,演员要在具备过硬的舞艺基础上,呈现出高超的顶技,技艺相融且和谐完美,给观众带来惊与奇的视觉审美享受。由新疆舞蹈家协会、新疆艺术剧院选送的第十一届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞作品《盛装萨玛瓦尔》,是时隔19 年后又一次将这一“顶技”搬上荷花奖舞台的作品。2017 年,由新疆艺术剧院选送的一支反映新疆维吾尔族茶文化的技艺性表演舞蹈,引起了大家的关注。作品中五位男子头顶一个大的铜茶盘,铜茶盘上放置了6 个铜茶碗与1 把铜茶壶,这把大茶壶器具便被称作“萨玛瓦尔”,它是专门用于烧水和倒茶的圆形器具,这个茶具最初是从俄罗斯传入新疆的,而饮茶的习俗则是从中国中原地区通过海路、陆路传播到世界各地的。《盛装萨玛瓦尔》舞是根据起源于库车县的新疆维吾尔自治区第四批非物质文化遗产“萨玛瓦尔”传统舞蹈改编而成的,该舞蹈主要流布于新疆南部与乌鲁木齐市等地,属于在餐厅、茶馆等公共场所喜闻乐见的杂技色彩浓郁的男子技艺性表演舞蹈。新疆人喜欢以茶待客,家庭聚餐聚会、过节拜年、麦西热普等娱乐活动,以及婚礼、葬礼等习俗中,请客人喝茶均是不可缺少的必要环节之一。“萨玛瓦尔”舞便是从这些以茶会友、以茶歌舞、以茶示礼、以茶和解等大大小小的“恰依”聚会中发展而来的。除了茶文化的表现,高难度的“顶技”才是这一舞蹈大放光彩的亮点,《盛装萨玛瓦尔》里的五位演员一出场便头顶“萨玛瓦尔”快速碎步上场,集中后突散开快速原地旋转,紧接着瞬间停在舞姿造型上,这一系列富有冲击力的调度流动画面,从一开始便让人屏住呼吸。其次是舞蹈中时而取下道具,时而又继续顶起旋转,并且时常配合着上身大幅度前倾与突然跪地再立起,脚步洒脱稳健随着旋律翩翩起舞。随着音乐速度不断加快,连续的个人自转同时,还需要配合着五人圆圈转形成向舞台后驱的快速调度,这一举动成功地将现场气氛推向高潮。与此同时,演员双手还需不停地前后左右打着响指,并时常单脚向前踢腿后撤,手臂呈飞翔状,这样一系列的大幅度动作下来,头顶上的茶具依旧四平八稳,不晃不落,引来观众掌声阵阵、惊叹叫绝。

舞蹈《顶碗舞》剧照

锡伯族婚礼中的贝伦舞

舞蹈《盛装萨玛瓦尔》剧照

结语

新疆舞蹈舞台艺术作品是在数千年文化发展过程中,不断融合不同地区文化而形成的独特艺术表现形式,对于探索新疆地区的历史文化发展过程具有重要意义。如今,在“一带一路”建设的不断推进下,新疆作为不同国家间经济文化交流的重点区域,其舞蹈审美也将伴随社会文化的交流产生相应的转变。在此过程中,时代对新疆舞蹈提出的新的审美要求,文化给新疆舞蹈带来的冲击以及当代人民群众生产生活中舞蹈地位的重新界定,都将在从形式、内容和思想观念上对新疆舞蹈带来新的影响。在此过程中我们能够完成的,是通过不断地向内反省与挖掘,向外“体现”与探索,把握时代脉搏,使新疆舞蹈在不失其特色的基础上,不断融合、创新,发展出更加符合当代审美需要的“立美”的新疆舞蹈,使之成为当代新疆人民精神风貌和文化特色的集中展现,从而体现出新疆地区“歌舞之乡”的艺术魅力。

注释:

①美国科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)提出范式的概念,并在《科学革命的结构》(The Structure of Scientific Revolutions)(1962)中系统阐述。

②朱爱军.审美范式转换与文化精神建构[N].光明日报,2005-06-14.强调审美范式中,“立美”的重要性。

③来源于杜渐本人口述

④仲高.《西域艺术通论》[M].新疆人民出版社,2004 年12 月第1 版,第110 页。介绍了新疆近代的各民族文化是以民间文化形态占主导地位的,“谐趣厚味”是民间文化审美趣味中的特征之一,并且这一特征延伸至当代新疆舞蹈身体语言审美范式之中。