重庆旅游业与城镇化耦合协调发展时空格局研究

2022-12-16苏维词

冉 婷,苏维词,2,张 进

(1.重庆师范大学 地理与旅游学院,重庆 401331;2.贵州省山地资源研究所,贵阳 550002)

旅游业与城镇化都是社会经济发展的产物,也是人们生活质量提高的重要标志,旅游业与城镇化耦合协调发展是后工业化时代实现区域高质量发展的有效途径。一方面,旅游是一项涉及面很广的长链产业,旅游发展通过促推产业结构优化、吸纳人口就业、改善环境、传播文化等措施带动当地城镇化质量的提升;另一方面,城镇化建设通过旅游节点支撑、接待服务、交通设施、智力保障等措施促进旅游业发展。重庆作为我国中西部地区唯一的直辖市和旅游热点城市、网红旅游城市,近年来城镇化和旅游业均得到长足发展:全市城镇化率由1997年直辖时的31%增加到2018年的65.5%,提高了1.11倍;接待旅游人次由1997年的1 876万人次增长到2018年的5.97亿人次,旅游收入由73.4亿元增长到4 344.15亿元[1],分别增长了31.82、59.18倍,但也存在两者协调发展程度较低、区县发展不平衡、旅游效益有待提高等问题,如何实现旅游与城镇化的耦合协调高质量发展,实现旅游与城镇化的“双赢”是政府管理部门和学术界共同关注的问题。

Mullins于1991年最早提出旅游城市化概念[2],Allen等[3]论述了旅游城市化造成的影响,Pearce等[4]、Augustyn和Knowles[5]根据区域实况提出了巴黎、约克郡两地旅游城市化管理方法与路径等,目前国外侧重研究旅游对城市造成的影响[6]。国内学者对旅游业与城镇化的研究主要集中在以下几个方面:从研究内容上来看,主要是旅游城镇化的内涵、影响、模式、动力机制[7-10],近期开始从旅游业与城镇化耦合协调关系评价[11-15]、耦合协调模式[16]、动态协调关系[17]等方面进行实证研究;从研究方法上来看,多采用耦合协调度模型[13]、时间序列分析法[15]、灰色关联模型[18]、小波分析[17]、响应测度模型[19]等方法对旅游业与城镇化之间的协调关系进行测度、评价;从研究尺度看,多以国家、省域、市域或地区为研究区域[20-23],或集中于县市单元在时间序列上的演变[24-26]等。

对重庆市的相关研究主要集中在:定性阐释旅游业与城镇化之间的关系[26];以重庆市整体或个别区县作为研究单位,对旅游业和城镇化的关联要素[18,27]及其时序演变特征[28]进行有益探讨,但是缺乏对重庆市各个区县旅游业与城镇化耦合协调发展的研判。总体看,一是指标体系方面缺乏共识;二是缺乏对全市各区县旅游与城镇化协调发展的空间耦合性特征、动态变化及地域差异的研究。基于此,本文以重庆38个区县为研究对象,通过构建旅游业与城镇化耦合协调发展评价指标体系,探讨重庆县域旅游业与城镇化耦合协调发展的时空耦合特征及其地域差异性,为促进重庆市旅游业与城镇化的协调发展提供参考。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

重庆市地处中国西南内陆腹地,面积8.42万km2,共38个区县。2018年底常住人口3 101.79万人,城镇化率65.5%,人均GDP 6.59万元;地形以山地丘陵为主,占76%;有长江、嘉陵江、乌江流经,素称山水之城,是自然风光与民族文化、巴渝文化、陪都文化、红岩文化相交错的历史文化名城。全市拥有国家A级景区239个,其中世界自然和文化遗产3个,国家重点风景名胜区7处,3A级及以上景区178个,丰富多样的旅游资源促使重庆近年来旅游业井喷式发展。2018年全市接待国内游客59 335.69万人次,入境旅游人数388.02万人次,实现旅游总收入4 344.15亿元,占GDP的21.33%。旅游业已成为重庆市重要的支柱产业之一,重庆旅游业和城镇化发展水平均处于我国中西部省市区的前列。

1.2 指标体系构建与数据来源

借鉴前人研究成果[15,26],结合重庆实际,根据科学性、系统性、资料可获得性等原则,构建重庆旅游业与城镇化耦合协调发展评价指标体系,从人口城镇化、土地城镇化、经济城镇化、社会城镇化4个方面建立城镇化评价指标体系,从旅游效益、旅游市场、旅游经济3个方面建立旅游业发展评价指标体系(表1)。数据来源于2008—2019年《重庆统计年鉴》《重庆年鉴》和38个区县统计年鉴,2008—2018年38个区县国民经济和社会发展公报,以及相关统计信息网站,少部分区县个别数据缺失,根据相近年份数据插值得出。

表1 旅游业与城镇化耦合协调指标体系及权重

1.3 研究方法

1.3.1 熵权TOPSIS

采用极差法对数据进行标准化处理,熵值法确定各项指标权重,熵权TOPSIS模型测度评价对象的发展水平,通过对评价对象与理想解的接近程度进行排序,确定评价结果[29]。

1.3.2 耦合协调度模型

旅游业发展与城镇化发展相互影响、相互作用,为反映旅游业与城镇化发展的协调性,引入耦合协调度模型,具体计算公式为:

式中:D为耦合协调度值,C为耦合度值,C1为旅游业综合评价值,C2为城镇化综合评价值,T为旅游业与城镇化综合发展指数,α、β为旅游业和城镇化的贡献程度。考虑到我国大城市多是旅游热点城市,旅游总体收入较高,如成都、杭州、西安、重庆等,而纯旅游景区一般只能发展成中小城市或旅游小镇,如黄山、张家界、丽江、桂林等,因此此处α取0.4,β取0.6。根据D值的大小,结合重庆市实况将旅游业与城镇化的协调类型分为5级(表2)[30]。

表2 耦合协调度类型及其等级划分

1.3.3 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析已经在县域经济、城镇化、空间分析等方面得到了广泛的利用[30-31],常用全局和局部空间自相关分析。

全局空间自相关指数通常用莫兰指数(Moran’sI)来表现,它反映的是空间邻接或相邻区域属性值的相似程度[32],本文采用邻接矩阵中的queen contiguity确定。I的取值范围介于[-1,1],I>0时,表示呈空间正相关,值越大空间相关性越明显;I<0时,表示呈空间负相关,值越小空间差异越大;I=0时,空间呈随机性。

局部空间自相关指数(Ii),采用LISA测度。

2 结 果

2.1 旅游业与城镇化发展水平评价

通过熵权TOPSIS法计算得到2007—2017年重庆市38个区县旅游业与城镇化发展指数(图1、表3)。

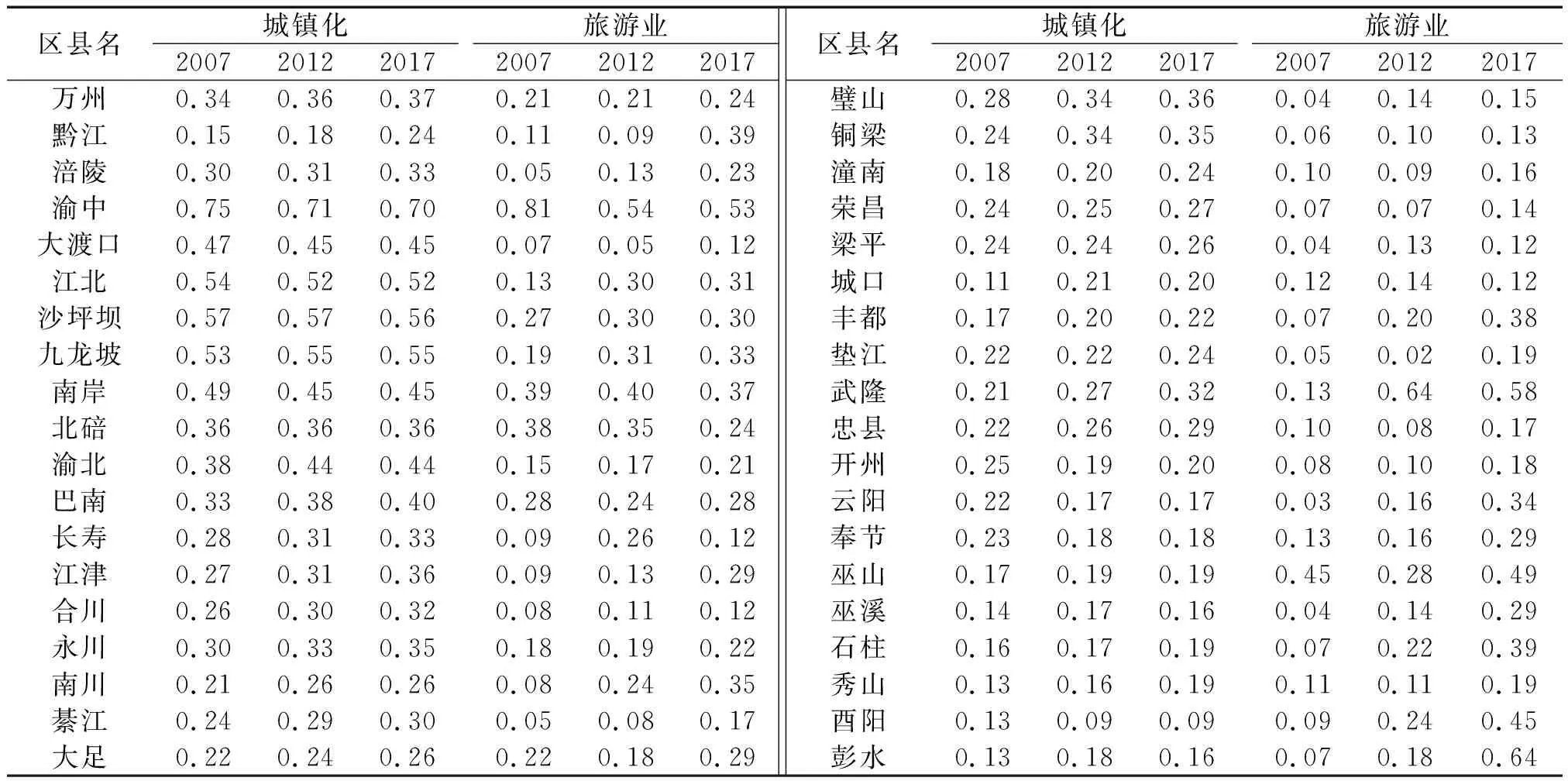

表3 2007、2012、2017年旅游业与城镇化发展水平评价值

从图1可知,重庆市旅游业发展整体呈逐年增长态势,旅游业发展指数平均值从2007年的0.15增加到2017年的0.28,总体增长了12.8%。由表3可知,各区县旅游业发展水平呈现波动上升特征,2007年仅主城的渝中、北碚、南岸及三峡库区的巫山等4个区县旅游业发展水平值高于0.30,2012年主城的渝中、九龙坡、南岸、北碚及世界自然遗产地武隆等5个区县处于较高水平;2017年主城的渝中、九龙坡、南岸、江北,渝东北的丰都、云阳、巫山及渝东南的彭水、武隆、南川、石柱、黔江、酉阳等13个区县高于0.30。显见,旅游发展水平较高的区县由主城及渝东北(巫山)向渝东南(彭水、武隆、黔江、酉阳)及主城周边区县(南川、江津)扩展,武隆、彭水、酉阳三地旅游业发展速度快,目前处于较高水平,生态旅游、乡村旅游、民族旅游逐渐成为热点。石柱、云阳、丰都、黔江、南川5个区县旅游发展水平得到了较大幅度的提升,目前处于中等发展水平。而以渝西走廊为主的传统农耕区如梁平、垫江、璧山、荣昌、合川,及工业重镇大渡口与最偏远的城口等区县一直处于较低发展水平。

城镇化发展水平指数从2007年的0.28波动增长到2017年的0.31(图1)。2007—2017年主城的渝中、沙坪坝、九龙坡、江北、南岸、大渡口城镇化发展水平指数均大于0.4,城镇化水平较高,偏远山区和民族地区如酉阳、巫溪、彭水、石柱、巫山、秀山城镇化发展指数均小于0.2,城镇化一直处于较低水平,而距离传统主城六区较近的铜梁、北碚、璧山城镇化发展速度较快,目前处于中等城镇化水平(表3)。

总体上来看,2007—2017年重庆市的旅游业和城镇化发展水平整体有所提高,城镇化发展水平始终高于旅游业发展水平,而旅游业发展速度明显快于城镇化发展速度。比较38个区县的城镇化与旅游业综合发展水平,除少数区县个别年份旅游业发展水平优于城镇化发展水平,其余区县大多数时段城镇化发展水平优于旅游业发展水平,主要是由于受旅游资源禀赋、旅游发展历史、旅游交通等因素影响,加之重庆市作为西部地区唯一的直辖市,城镇化发展水平较高,因此大部分区县旅游业发展滞后于城镇化发展水平。

2.2 耦合协调度时空格局演变特征

2.2.1 耦合协调度的整体特征分析

从市域尺度看(图1):2007—2017年,重庆市旅游业与城镇化耦合协调度平均值由0.25提升到0.33,但结合表2可知,两者仍处于轻度失调阶段,相互促进作用不强。同时,不同时段有差异:2007—2013年旅游业与城镇化耦合协调度在0.25~0.30,旅游业和城镇化发展均处于较低水平,二者耦合协调水平也较低,缺少互动和促进作用;2014—2017年旅游业与城镇化耦合协调度在0.30~0.33,居民生活水平的提高、旅游业的快速发展促进了城乡面貌和以交通为代表的城乡基础设施的大幅改善,使二者之间的耦合协调度得以优化,但提升潜力仍然较大,二者协调发展的空间大。

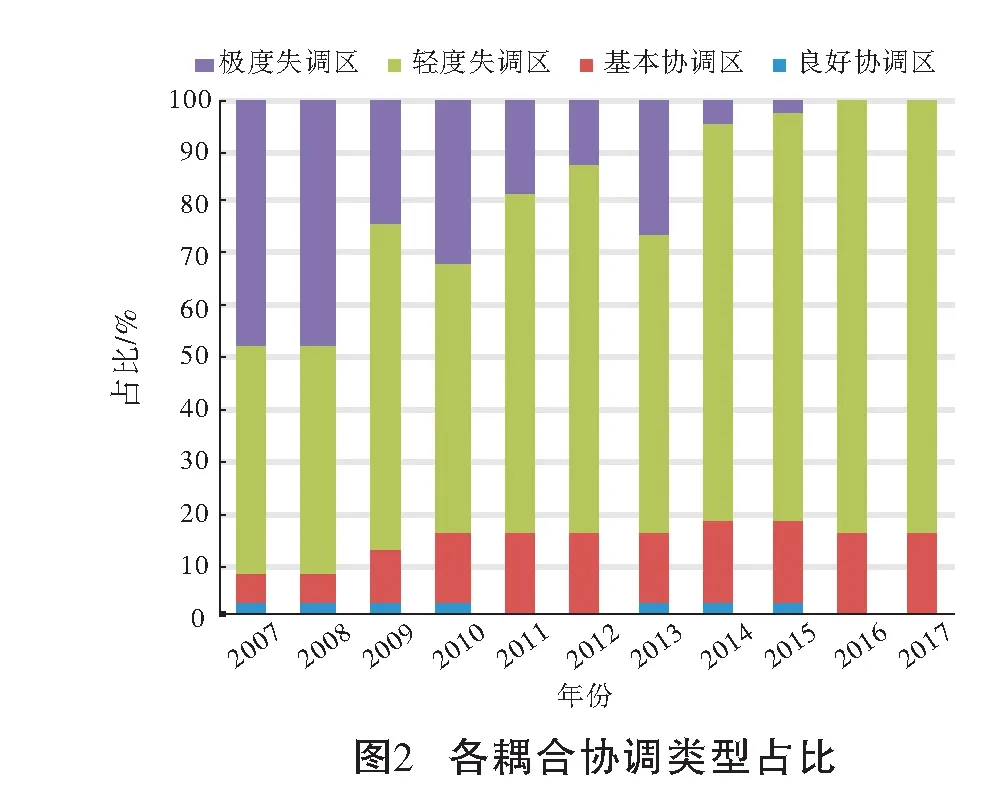

从区县尺度看(图2):(1)极度失调区县大幅减少,由2007年的18个(占47.36%)减少到2016年的0个;(2)轻度失调区县数量大幅增加,占比由2007年的44.74%,大幅升至2017年的84.21%;(3)基本协调区县数量有所增加,由2007年2个增加到2017年的6个。此外,渝中在2007—2010、2013—2015共7个年度进入优良协调区,其余4个年度为基本协调区,其主要原因是渝中作为重庆母城的核心,发展历史悠久,城镇化发展水平较高、旅游吸引力强,二者协调发展属重庆市各区县中的高水平区。

2.2.2 县域耦合协调度的时空格局演化特征

2007—2017年重庆各区县旅游业与城镇化耦合协调度空间演变格局如图3所示:(1)极度失调区在2007—2008年范围较广,除主城区及库区旅游资源富集的几个传统热点旅游区县外,广布在全市各区域,共18个区县,到2012年仅分布在渝东南的黔江、酉阳、秀山三县及梁平和潼南两区,2013年后极度失调区减少到9个,2016年完全消失。这些极度失调区县初期交通不便,旅游开发起步晚,开发程度低,但旅游资源丰富,潜力大;后来随着交通条件等基础设施的改善、城镇化的推进,旅游业迅速发展,与城镇化互动增强,因此极度失调区大幅减少。(2)轻度失调区在2007—2008年主要分布在主城及周围区县和渝东北以“三峡与三国系列”为主打的旅游资源富集的部分区县,后先向渝东北其他地区扩展,再进一步向渝东南地区扩展,并于2016年后成为除少数良好协调区分布外的主要分布类型,这些区域是重庆旅游发展的次重点区域,需在发展旅游业的基础上推进城镇化建设。(3)基本协调区在2007年仅有沙坪坝、南岸,2009年扩展至主城四区(增加江北、九龙坡),2010年增加武隆,巴南仅在2014年成为基本协调区。(4)渝中区是全市旅游与城镇化协调度最高的区域,除2011、2012、2016、2017年外,渝中区均处于良好协调区。总体上,重庆市各区县旅游业与城镇化耦合协调度呈上升态势,整体呈主城较高,两翼及周边较低的空间分布格局,协调类型以轻度失调为主,尚未出现优质协调以上级别。

2.3 旅游业与城镇化耦合协调空间聚类特征分析

2.3.1 全局空间自相关分析

从图4可看出,2007—2017年,I>0.49,Z>0.05,P<1.96,表现出较强正空间自相关,空间集聚程度较显著,表明旅游业与城镇化耦合协调度高的地区,其周边地区也较高,耦合协调度低的地区其周边地区也较低,随时间推移空间集聚程度波动加强;2016年I达到最大值,2017年有所降低,总体上呈增强态势。

2.3.2 局部空间自相关分析

基于GeoDA软件运算得到2007—2017年的重庆市旅游业与城镇化耦合协调度局部空间自相关指数,将具有显著局部空间自相关特征的区县单元划分为4个基本象限(表4)。第一象限(高高集聚类型)代表自身及周边耦合协调度值均属高值,第二象限(低高集聚类型)代表自身耦合协调度值低周边高,第三象限(低低集聚类型)代表自身及周边耦合协调度值均属低值,第四象限(高低集聚类型)代表自身耦合协调度值高周边低。

从表4可见,高高集聚类型,即耦合协调度高值集聚区,热点主要分布在主城5区县,部分年份增加巴南、渝北两区,总体来说,高值集聚区县变化小,总量趋于稳定;低低集聚类型,即耦合协调度低值集聚区,冷点集中分布在渝东南和渝东北部分区县,2010年后低值集聚区由渝东南向渝东北地区转移,总体来说,低值集聚区县变化较大,总量先减少后增多;高低集聚类型区数量少,仅部分年份表现为万州区;低高集聚类型的区县在研究时段内没有出现。

表4 2007—2017年县域耦合协调度Moran散点图具体分布情况

以上结果表明:(1)耦合协调度两极分化明显。重庆市旅游业与城镇化耦合协调度空间格局的“俱乐部”趋同和极化趋势显著,但程度有所下降。高高集聚区的数量由2007年5个升至2016年的6个,低低集聚区的数量由2007年的3个升至2016年的8个。(2)耦合协调度呈典型的“核心-边缘”结构。主城是重庆市的政治、经济中心,交通发达,发展历史悠久,区位优势突出,为城镇化与旅游业发达区,因此属于耦合协调度高值集聚区;而渝东北、渝东南等边缘地区,受地形地貌及发展历史影响,大部分县域城镇化发展水平低,旅游业发展速度慢,成为旅游业与城镇化耦合协调发展的低值区,即外围地区。11年间,这种耦合协调度“核心-边缘”模式并未发生大的变化,只是边缘地区由渝东南向渝东南转移,表明这种模式具有稳定性。

3 结 论

城镇化和旅游业具有相互促进、相互作用的关系,城镇化与旅游业协调发展具有重要意义。研究结论如下:

1)2007—2017年,重庆市各区县旅游发展和城镇化水平总体上不断提升,城镇化发展水平始终高于旅游业发展水平,但旅游业发展速度快于城镇化发展速度,二者发展水平在空间上差异显著。

2)2007—2017年,重庆市旅游业与城镇化耦合协调度整体逐步上升,但仍处于较低水平的基本协调阶段。从研究时段内各协调区县数量占比来看,极度失调区急剧减少直至2016年消失,轻度失调区快速增加,基本协调区缓慢增加后趋于稳定,良好协调区变化较小,未出现优质协调区。重庆市旅游业与城镇化耦合协调度呈主城较高,其余地区较低的空间分布格局,这反映了城镇化水平较高的地区,基础设施较好,居民也有更多的条件和意愿参与旅游,说明了城镇化对旅游的拉动作用。

3)重庆市旅游业与城镇化耦合协调度值表现出较强正空间自相关特征,随时间推移空间集聚程度波动加强,具有一定规律性,高高聚集区域主要为主城六区,低低聚集区域主要分布在渝东北、渝东南部分区县,高低聚集分布区县为万州区和永川区,低高聚集未有区县分布,重庆市旅游业与城镇化的耦合协调度两极分化明显,呈典型的“核心-边缘”结构。

本文构建了旅游业与城镇化综合评价体系,但由于旅游业是一个由多要素构成的复杂系统,涉及指标较多,受数据的可获得性所限,未形成较完整的研究评价指标体系,今后应进一步研究构建科学、合理、全面的指标体系。此外受篇幅所限,未分析不同协调程度地区耦合协调发展的作用机制、耦合协调发展模式、路径等,因此需要加强针对不同协调类型地区旅游业与城镇化耦合协调发展的驱动机制及发展模式研究。