“脑矿+地矿”:地矿类专业课程思政建设路径探索

2022-12-15李曼焘李克钢

李曼焘,李克钢

(昆明理工大学 国土资源工程学院,云南 昆明 650093)

习总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”“使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1]。习总书记的重要论述为高校思想教育工作指明了方向。

课程思政是将思想政治教育融入课程教学和改革各环节、各方面,实现立德树人润物无声[2],是凝练思政教育元素,把思政教育元素融进各类课程中,贯穿到学校教育教学全过程的方法[3]。探索课程思政建设路径意义重大。

高校思想政治教育工作要因事而化、因时而进、因势而新,课程思政建设切忌空喊口号,流于形式[1]。使课程思政教学接地气,落到实处,既是高校思想政治教育工作的重点,又是专业课程教学的难点和盲点。课程思政教学必须以学生为中心,结合专业和学科特点,针对性的解决学生学习和生活中遇到的思想政治问题,不同学科,不同专业课中需要融入的思政元素不可能完全相同,教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》指出“要结合专业特点分类推进课程思政建设”。昆明理工大学国土资源工程学院历史悠久,拥有完整的地、采、选学科和专业体系,是国家高水平地质矿产研究和高素质地矿人才培养的重要基地之一,在地矿类本科生专业教育方面成效显著。近年来,学院紧扣新时代地矿类专业特点,扎实推进课程思政建设,探索和实践了一条“脑矿+地矿”,实现德育与智育相统一的有效途径。本文旨在梳理和总结地矿类专业课程思政教育的实践经验,为相关专业提供借鉴和参考。

一、地矿类专业进行课程思政建设的迫切性

地矿产业是国家重要的基础产业,95%以上的能源、80%以上的工业原料、70%以上的农业生产资料均来自矿产资源,未来国家能源安全,重大工程建设,海洋强国建设,国防和军队建设,“一带一路”建设等许多领域对地矿类专业人才需求强烈。然而,目前地矿类专业本科教学从招生、培养、就业均面临一系列难题,与地矿产业在国家战略发展中的地位极不相符。

(一)地矿类专业学生第一志愿率低,多数学生依靠调剂录取,学生专业认同感偏低

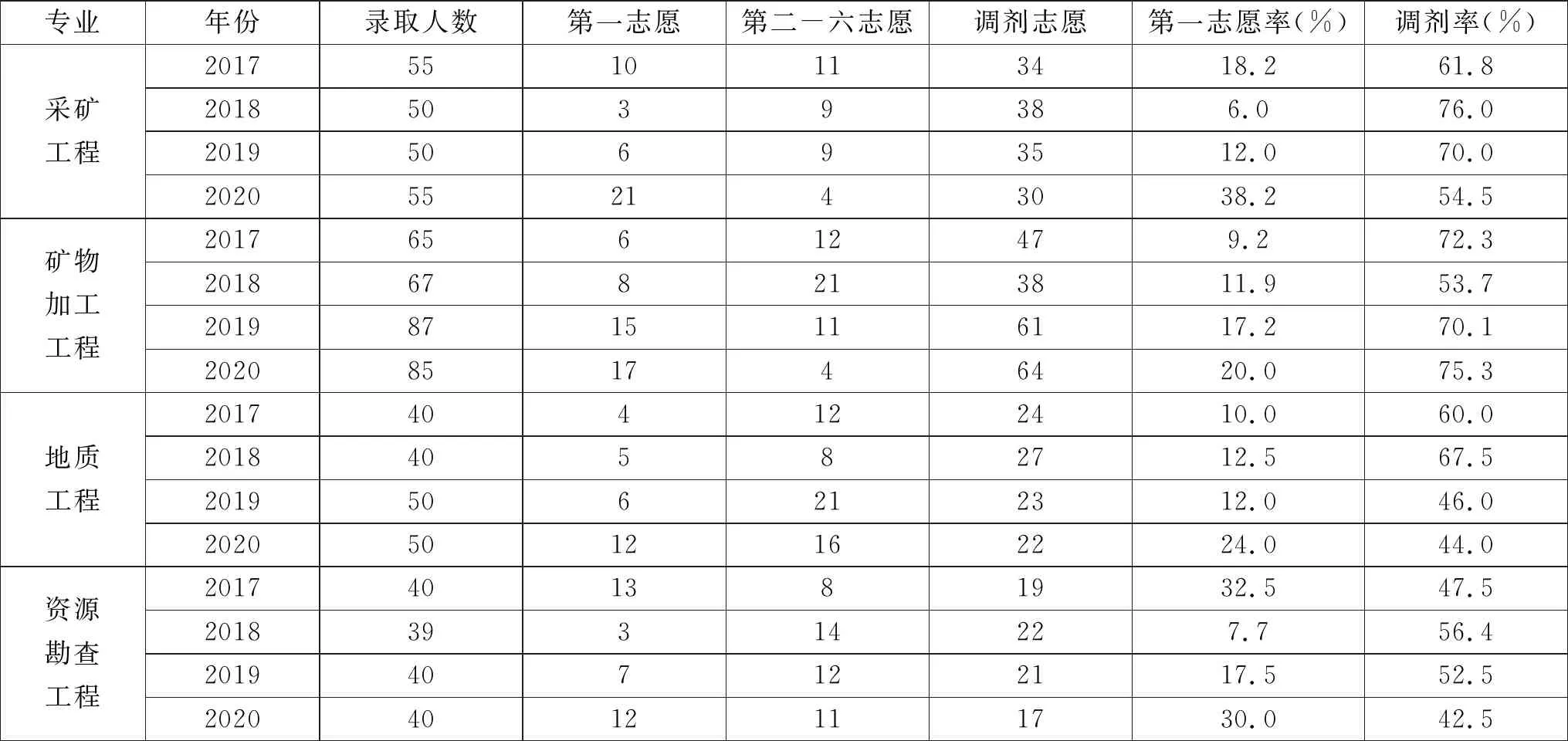

地矿类专业属于艰苦专业,学生和家长普遍认为地矿企业多分布在生活与交通条件差的偏远地区,工作条件艰苦,待遇一般,从事地矿行业工作需要长期奔走于野外甚至矿井中,有一定的危险性,导致高考报名地矿类专业的学生比例偏低。2017-2020年,国土资源工程学院采矿工程、矿物加工工程、地质工程、资源勘查工程专业录取学生的平均第一志愿率仅为17.4%,平均调剂率为59.3%(如表1所示)。

表1 昆明理工大学地矿类专业2017-2020年录取情况

多数专业超过一半以上的学生依靠调剂录取,而在高考志愿中填报地矿类专业的学生有很大一部分是因为地矿类专业的录取分数比同类院校中的其他专业低而填报。2020年学院地矿类专业录取学生志愿率达到了46%,为近几年最高,但问卷调查显示,仅22%学生是因为喜欢而填报地矿类专业,其余学生均为各种客观原因而选择了地矿类专业。

录取情况决定了地矿类专业学生入学时专业认同感比较低,很大一部分学生入学时就确立了转专业的目标,每年申请转专业的学生数量都很大。2019级地矿类专业学生在入学一年后申请转专业比例为31.7%,成绩优秀的学生大部分转出了地矿类专业。

专业认同感是学生主动学习的源泉,决定学生是否愿意以积极的态度投入到专业的学习中,提高专业吸引力,增强学生专业认同感,激发学生学习积极性和主动性是国内高校地矿类专业迫切需要解决的难题。

(二)地矿类专业人才培养模式需与时俱进

传统矿产资源开发中更多强调的是经济效益,导致在长期地矿类专业人才培养模式中,从教师、教学大纲、教材到教学方法等多方面均形成了定势思维或传统惯性,认为只要把知识点讲到位,把技术传授给学生便完成了教书育人的任务。环保、可持续、生态文明等新时代要求未能在教学中得到系统有效的贯彻,与坚持节约资源、保护环境基本国策和“绿水青山就是金山银山”发展理念不符。地矿人承担着地球资源勘查、开采、加工的重任,一举一动与生态环境紧密相关,对学生进行矿产资源勘查、保护、合理开发教育,提高矿产资源合理开采和综合利用水平是新时代对地矿类专业教育提出的新要求。

(三)地矿类专业学生的专业使命感需要进一步加强

地矿类专业主要面向矿山,地勘相关企业,科研院所,研究设计院及政府行政部门培养高级工程技术人才和工程管理人才。近年来,随着资源在经济发展中地位的提高,智能矿山、选矿厂的建设,使地矿类企业对人才的需要大幅增加。每到毕业时节,到学院招聘地矿类专业毕业生的企业很多,但是时常出现招聘不到学生甚至没有学生参加招聘会的尴尬局面。多数学生宁愿随便找个单位挂靠,或待业,也不选择到地矿企业就业。2019年,学院地矿类专业学生初次就业率为78.7%,到矿山相关企业单位工作的学生不到30%。学生把良好的工作环境,可观的经济收入,高的社会地位作为选择职业的根本,而忘记了自己承担的专业使命。地矿类专业学生就业工作面临着前所未有的挑战。

当前地矿类专业所面临的困境,与德育、智育教育没有切实做到有机结合、协调发展有密切关系。因此,探索新时代背景下,德育教育与专业教育协同实施的途径,做到“德育主导智育、德育促进智育、智育承载德育、智育融合德育”,才能从根本上扭转地矿类专业从“进”到“出”全链条人才培养的不利局面。

二、地矿类专业课程思政建设的特殊性

培养有理想、有本领、有担当,既有家国情怀,又有人类关怀,“脑矿”丰富的地矿人才,是新时代对地矿类专业提出的新要求。传统思政课程+专业课程的教学模式已经无法满足新时代赋予地矿学科的使命,课程思政教学改革犹如一场及时雨,为地矿类专业教育注入了新的活力。只有深度挖掘和提炼地矿类专业知识体系中蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理拓展地矿类专业专业课程的广度、深度和温度,将价值引领、知识传授、能力培养有机融合,与思政课程形成合力,才能全面提高地矿人才培养质量,落实立德树人根本任务。学院实践经验表明,地矿类专业课程思政教学应该注重以下方面:

(一)培养学生的“爱国之情,强国之心”

地矿类专业教育的根本任务是为社会主义地矿产业培养合格建设者和接班人,培养拥护中国共产党领导,立志为中国特色社会主义奋斗终身的优秀地矿人才。地矿类专业课程思政教学要坚定不移的把社会主义核心价值观的要求,实现民族复兴的理想和责任,做人做事的基本道理有机融入到专业课教学中,让地矿类专业教育与爱国主义教育同向同行。利用课程思政教学把章鸿钊、翁文灏、李四光等众多地矿工作者开发矿业、报效祖国的感人故事引入课堂,让学生砥砺家国情怀,牢记使命,奋发图强,把个人理想融入到祖国的地矿产业中,在开发矿业的道路上永不停歇,为祖国地矿产业绿色协调可持续发展交出满意的答卷。

(二)激发学生“爱岗敬业,投身矿业”的情怀

“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”课程思政教学可以让学生全面认识地矿类专业,从情感上接纳自己所学的专业,愿意以积极态度投入到学习中。在专业课教学中对学生进行职业理想和职业道德教育,帮助学生认识到地矿产业在新时期经济建设中占有举足轻重地位,减少学生专业情绪,建立专业价值观,找准自己的角色定位,自觉专业使命担当。让学生“以献身地质事业为荣,以艰苦奋斗为荣,以找矿立功为荣”,对地矿类专业产生热爱,激发学习兴趣,培养其爱岗敬业、无私奉献、开拓创新、投身地矿的职业品格。

(三)用“地矿之美”帮助学生开启“地矿之门”

“工作艰苦,环境恶劣,安全压力大”是多数学生对地矿类专业的第一印象。“远看像个要饭的,近看像个拣炭的,一问才知是搞勘探的”是学生对地矿人的描述。课程思政教学要向学生传递前沿理论和新技术,挖掘地矿知识的魅力,及时驱散学生心中的阴霾,激发其探索地矿奥秘的热情。

地矿知识中蕴含着大量的美,地球46亿年演化过程中创造的无数绮丽美景皆是地矿类专业研究的对象,除了自然美,还有新技术,新理念之美。“地矿+”迅速发展,地矿学科与自动控制、通讯技术、生态理念等融合,发展迅猛,地矿产业正焕发出青春与活力。专业课教师有必要在教学中引导学生发现地矿之美,帮助他们开启地矿之门,书写精彩人生。

(四)把“生态文明、绿色矿山”理念植入学生心中

“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰”,2018年习近平总书记在全国生态环境保护大会上提出推进生态文明建设的六项重要原则,为新时代生态文明建设指明了方向。“地矿类院校培养出来的大学生,毕业后将投身到国家生态文明建设的最前线,更需要接受科学的生态文明宣传教育,使其生态保护意识与专业知识相融合、交汇”[4]。生态文明教育不能简单的依靠思想政治课,也不是开设某一门课程就能够实现的,需要利用课程思政在日常教学中把绿水青山就是金山银山等环保理念“基因式”植入学生心中,使保护生态环境不仅成为地矿类专业学生的本能和技能,同时成为一种学生乐于承担和敢于承担的使命。

(五)改变“重智育,轻德育”现象,确保专业培养目标达成

传统教学模式强调的是学生专业知识和技能的学习,当前考核机制对于教师的教和学生的学偏重的都是知识和能力,很少涉及思想政治。专业培养目标的界定包括知识目标、能力和素质目标、情感和价值观目标,以往的教学往往只重视知识目标,以知识掌握的熟练和准确程度来衡量学习成效,能力和素质目标往往被弱化,情感和价值观目标则往往被忽视,而后两个目标恰恰是课程思政建设的核心,进行课程思政教学,将知识传授和价值引领有机融合,是落实立德树人根本任务的重要举措。为此,学院近年来在专业培养目标中特别设置了思政教育目标,从人才培养的导向和要求角度,突出德育教育在专业培养中的地位和重要性。

三、地矿类专业课程思政建设路径实践

昆明理工大学国土资源工程学院响应党和国家的号召,积极探索地矿学科群课程思政建设路径,努力开创“三全育人”局面,实践表明,以下改革途径可操作性好、效果显著。

(一)整体布局,全员动员,真抓实干,制度保障,构建长效机制

学院党政领导齐抓共管,整体布局,把立德树人作为全院核心工作,明确学院办学目标为:服务西南地区社会经济发展与全国地矿行业,培养德智体美劳全面发展、具有创新精神和实践能力的高素质专业技术人才。

围绕办学目标制定学院课程思政教学改革总体方案,经院、系、专业、教研室层层学习落实。在教学大纲制定、教材选用、教案编制、教学考核等方面,对课程思政提出了明确的要求,把教师参与课程思政建设情况和教学效果作为教师考核、课程质量评价的重要依据,努力建成完整的课程思政教学管理、实践和监督评估体系,并将课程思政融入学院文化建设,实践育人活动中。使全院教职员工明确课程思政教学改革的重要性和必然性,各自在课程思政教学改革中的责任和义务,调动大家参与课程思政教学改革的积极性和主动性,形成了全员协同、全方位合作、常态化育人机制。

(二)用工程教育认证理念指引课程思政创新

学院矿物加工工程、采矿工程、资源勘查工程3个专业均已多次通过工程教育专业认证,工程认证的核心理念:“目标导向、学生中心、持续改进”已经深入教师心中,实践中发现用工程认证理念和要求指导课程思政建设,可以收到事半功倍的效果。按照产出导向、逆向设计理念设计课程思政,确定课程思政目标;尊重学生主体地位,因材施教,从大学生心理特点和兴趣爱好出发,选择合适的方式进行价值引领教育,观察学生价值取向和思想行为变化,及时调整相关措施,推进课程思政的改革创新。

通过问卷调查来确定专业课程思政的要素。问卷调查包括针对学生和企业两方面:第一,针对学生的问卷调查分两个阶段开展,课前调查问卷旨在了解学生对自己所学专业的认识程度、现有的困惑,及对地矿类专业发展趋势的关注程度;课后调查问卷旨在掌握通过典型课程思政示范课和其它课程思政元素的融入后,学生们对地矿类专业认知的改变程度,仍然存在的问题及改进的建议。第二,针对企业的问卷调查,掌握企业对地矿类毕业生的要求、企业目前存在的难题及对学生投身地矿企业的建议。采矿专业通过调查,定期举办“新时代采矿精神”专题报告会,邀请矿山企业中劳动模范、大国工匠和岗位创新能手等高级技术人员现身说法,用一个个亲身实例,广泛宣传“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的采矿精神,让学生们近距离地感受先进模范们对“采矿精神”真实、生动、深刻的诠释,并认识到采矿行业的“新”、破除存在于他们思想中的“旧”;将绿色矿山、智慧采矿等新时代发展理念和内容植入学生心中。

(三)打造精品示范课,点线面推进课程思政教学改革

在2019级培养方案中设置“地矿学科前沿讲座”课程,作为全院课程思政教学改革示范课。“地矿学科前沿讲座”为专业必修课,32学时,开在第一学期。由学院党政领导,长江学者、教学名师、百千万人才、国家教指委委员、学科带头人等16位国家级和省部级人才联袂授课,每人承担2学时教学任务,要求融合思政元素介绍各自研究领域的前沿知识和最新技术,指引学生从专家视角下审视自己的专业。让学生近距离感受学院“大咖”们“静心笃志,心无旁骛,投身地矿”的魅力,产生强烈的专业认同感,集全院之力打造16个精彩的课程思政课堂,采用全程录像方式供全院教师观摩学习。课程由教学管理副院长负责,教务办全程管理,集体备课,从教学内容、教案设计、教研活动、到学生考勤管理、作业布置、课程考核、教学归档等均做了详细的规定和要求,对课程思政教学进行全方位探索,力求探索一套可以推广借鉴的地矿学科课程思政教学实施方案。同时由参与示范课程教师带动各专业的课程思政建设,从核心课到必修课,再到选修课;从部分课时到全过程,点线面层层推进,最终形成学院门门课程讲思政,人人讲思政的“大思政”育人格局。

(四)提升教师“课程思政”教学水平,德才兼修

教师是全面实施课程思政建设的关键,“建设一支具有自觉德育意识和较强德育能力的教师队伍,是确保所有课程同向同行,协调育人的人才资源保障”[5]。课程思政并非简单的专业课程与思想政治教育的拼盘,不能强力灌输、生搬硬套和简单说教,需要通过专业教师以润物无声的方式,将知识传授与学生情感态度和价值观培养有机结合,把思政元素像盐一样溶化到专业课程的汤里,是教师人格、文化素养的自然流露和高超教学技能的体现。

学院通过专题教育、学习培训、组织生活、教研活动、教学比赛、教改项目等多种方式提升教师课程思政教学水平。一方面提高教师政治站位、思想道德修养,身正为师、德高为范,做到“和易以思、乐学亲师”的和谐教学局面,使课程思政教学卓有成效;另一方面培养教师立足学科优势,充分挖掘专业“课程思政”资源,合理设计执教的能力,使课程思政合理化、科学化。

(五)多途径,多手段融合,全方位实施课程思政建设

大学生思想教育是一个复杂的系统工程,不能依靠一个案例,一件事情,几门课程或者集中几天的教育彻底改变他们的想法。不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。学院在实践中形成了理论课与实践课,课内与课外,校内与校外并重,辅导员与教师携手,多途径,多手段融合,全方位开发学生脑矿的模式。

地矿类专业培养方案中实践教学比重达40%左右,学院在实验、课程设计中注重培养学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力,强化工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神[6]。在认识实习,生产实习,毕业实习三大实习中注重拓宽学生视野,培养他们吃苦耐劳,勇于探索实践,知行统一,爱岗敬业的精神。

学院利用周末,假期等教学空闲时间对学生进行思政教育,做到思政教学工作不断片。把学院的科研优势,学科优势转化为课程思政立德树人的资源优势,培养学生爱学院,爱专业的情怀,吸引学生参与到教师的科研团队中。

学院为每个班配备一名班主任老师,每一个同学配备一名专业导师,协助学生工作办公室,团委辅导员开展课外育人工作,形成了课堂内有任课教师,课外有辅导员、班主任和专业导师,全方位不留死角的育人局面。

四、结论

第一,地矿类专业存在学生志愿率低,缺乏专业认同感、使命感,人才培养模式与新时代要求脱节等普遍性问题,主要根源在于德育与智育教育不协调,进行课程思政教学改革势在必行。

第二,地矿类专业课程思政教学的重点应放在培养学生的“爱国之情,强国之心”;激发学生“爱岗敬业,投身矿业”的情怀;用“地矿之美”帮助学生开启“地矿之门”;把“生态文明、绿色矿山”的理念植入学生心中;改变“重智育,轻德育”现象,确保专业培养目标达成五个方面。

第三,实践经验表明,地矿类专业课程思政建设的有效路径包括:1.整体布局,全员动员,真抓实干,制度保障,构建长效机制;2.以工程教育认证理念指引课程思政创新建设;3.打造精品示范课,点线面推进课程思政教学改革;4.提升教师“课程思政”教学水平,德才兼修;5.多途径,多手段融合,全方位实施课程思政建设。