粤籍留美艺术家中的“失踪者”

2022-12-13木浓

木浓

李鐵夫《鱼尾》,布面油画,1940年代,广州美术学院美术馆藏

茫无涯际的太平洋上,一群粤籍少年挤在驶向美洲大陆的轮船里。他们大大的眼睛里,有对彼岸的期待,也有对未知的不安—在参与策划《跨越太平洋—早期粤籍留美艺术家研究展》的过程中,这一幕,总是浮现在广州美术学院美术馆馆长陈晓阳的脑海里。

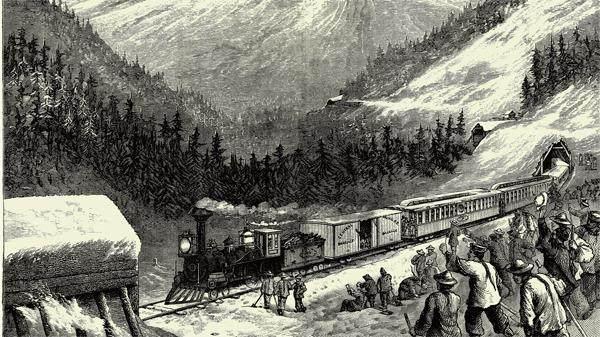

19世纪中后期,因北美淘金热和修筑太平洋铁路的缘故,华工被大规模招募。大量来自广东五邑的青壮年陆续跨洋寻求谋生机会。随后数十年间,一批批粤籍少年赴美依亲。他们如不同的植物种子,借着东风,被命运的大手撒向陌生的土地。

以1885年广东鹤山的李铁夫赴北美谋生学艺为序曲,直至20世纪初,其中极少一部分具有艺术潜能的粤籍少年,在欧美新艺术运动蓬勃大发展的背景下,开启探索中国美术发展的现代之路,绽放出各具特色的艺术花朵。

背井离乡的粤籍华工,主要来自珠江三角洲一带的五邑区域(即新会、台山、开平、恩平、鹤山等地)。

这群揭开中国近现代美术“留学潮”的粤籍艺术少年,际遇风云,曾无与二。他们被时代的浪潮裹挟前进,以截然不同的命运走向,在大变局中如恒河一沙,成为中国近代美术史的“缺席者”。在近一个世纪以后,因为广州美术学院美术馆的这场展览,他们首次以群体面貌出现在公众面前。

然而,与其说这场展览是对一段美术史的梳理,不如说是通过大时代下迥异的艺术家个案,来呈现一段以艺术为切口的、参错重出的中外交流史。

无论对于提议策划这个展览的广州美术学院美术馆总馆长王璜生,还是对于策展团队来说,这个展览都只是一次“破冰”,更大的冰山还在等待着被发现。

1848年,美国西部发现金矿;1863年,横贯美国东西部的第一条交通线“中央太平洋铁路”动工,对大批劳动力的需求促使华工进入北美。

李鸿德《春节》,1959-1962年,美国华人历史学会藏

1860年,到达美国西部的中国人共有34933人,几乎是清一色的粤、闽籍人。1840—1930年的90年间,中国以劳工方式迁移出国的人口有1000万左右。背井离乡的粤籍华工,主要来自珠江三角洲一带的五邑区域(即新会、台山、开平、恩平、鹤山等地)。

大量华工进入美国及其他北美洲国家或属地得以实现,主要因为其时开通的中国—北美航线,以及苦力贸易的兴起。“在1860年的时候,从中国到旧金山约需乘两个月的大轮船,而从密苏里河(密西西比河最长的支流)到旧金山约需乘六个月的大篷车;前者比后者更便宜、更便捷。”

逐渐成熟的“五邑—香港—北美洲”移民网络,帮助在异国落地生根的华工带携更多同宗同乡前往“掘金”,也使其子弟继续前往北美谋生—李铁夫、冯钢百、伍泽枢、陈锡钧、黄潮宽、关金鳌、余本、朱沅芷等未来将参与谱写中国近代美术史的粤籍少年,便是沿着这样的历史轨迹,跨越了太平洋。

随着美国西部金矿开发殆尽和跨太平洋铁路的竣工,一批从事重体力劳动的华工在略有积蓄后,开始转为从事餐饮业、洗衣业、医药业、杂货零售业等。随着生活的逐步安定,这批北美或美洲的华人竭尽全力为子女提供教育的机会。

1921年开始,有华人子弟毕业于加州大学,“改变以往从美国大学毕业的华人学生均为中国本土留学生的格局”。开眼看世界的粤籍少年,在全然不同于故土的陌生土壤里,茁壮成长。

关金鳌《牧羊》,1961年,开平市赤坎关族图书馆藏

伍泽枢《静物》,1940年,私人收藏

据策展人杨慧丹、李铁军考察,这批留美艺术家的学艺足迹,遍布温尼伯、多伦多、纽约、洛杉矶、旧金山、哈瓦那等地,直面西方艺术从新古典主义、印象主义走向现代主义的转型期,成为西方艺术巨变的亲身参与者。

从他们所接受的教育经历来看,包括私人画室、艺术机构、专业学院,甚至自学成才等多种性质的学业模式互相掺杂并存,形态多样的训练体现出这批艺术家在北美学艺的波折与艰苦。

而从与海外艺术家的交流看,西方艺术家与华侨学生之间的艺术交往值得深究,或可成为19世纪末20世纪初多种文化多向互动的具体线索:“他们从来不是西方艺术单方面的接受者,而是中西文化双向影响的践行者。”

然而,他们中的大部分,因本次展览,才第一次进入中国观众的视野:广东台山人陈锡钧被认为是中国第一代雕塑家,归国后曾任广州市立美术学校及广东省立勷勤大学教授,但他的艺术面貌至今仍然模糊不清;在古巴学习西画的关墨园一度因毕业创作名噪全校,但回乡后,逐渐消失在艺术研究视野中;被誉为“华人现代主义先驱”的朱沅芷是最早探索欧美现代艺术、具有国际声誉的华人艺术家,但他极具个人风格的原作鲜少在中国内地出现过;像李铁夫这样目前所知最早赴西方学习油画并造诣深厚的画家,曾得到孙中山先生“东亚画坛巨擘”的赞誉,但学界依然对他早年在加拿大和美国的学习生活语焉不详……

这种遗忘并非个案。“在一般美术通史的书写过程中,聚光灯只照耀在极少数最具原创性和影响力的‘大师’身上,大量旁逸斜出的细节被模糊掉、边缘化,无法呈现当时美术发展状貌的丰富性。”

学者李伟铭先生曾写道:“在20世纪中国美术史中,由于人所共知及某些无法究明其实的原因,一些本来应该进入公众视野的人物或现象淡远甚而至于消失了,于是,寻找‘失踪者’,就成为现代美术史学兴味无穷的话题。”

杨慧丹认为,侨美艺术家长期夹处于跨文化、跨国别的复杂环境中,身份认同、生存问题和艺术取向是他们面临的艰难课题。

作为第一代移民的“金山客”,华工们在文化上遭受巨大冲击,而随之而来的第二、三代移民,也同样承受作为“他者”的压力。正如华裔学者宋李瑞芳曾写下的,“在来到美国一百多年后,美国华人仍然是第一代的少数民族移民”。事实上,身处太平洋两岸,他们的生存都一直处于“边缘化”与“他者化”—“他们曾经属于此岸,又逐渐进入彼岸;然而,进入不等于融入,离开也不等于割开。”

李鸿德《春节》,1959-1962年,美国华人历史学会藏

朱沅芷《孔子》,1929年,朱沅芷家屬藏

艺术家朱沅芷

聂皓雪博士在研究粤籍艺术家朱沅芷的时候,写道:“近三十余年来,在西方文化史与艺术史的语境中,有学者倾向于用diaspora一词,来描述那些脱离母国的作家与艺术家群体在跨文化与跨民族旅行时的状态……该词的希腊语词源是指靠种子和花粉的散播而促成的繁衍行为,更接近于‘飞散’的意涵。”

在流散地或飞散地,艺术家们的艺术形式多变、风格迥异,皆是世界各地人口迁移带来的文化融合的结果。“他们往往都愿意通过其特有的艺术打开边界的束缚,与所处的主流文化或异文化相交流、融合”—这也恰好与聂皓雪博士所认为的“飞散”一词“彰显出艺术家的主体性”相吻合:“少了一些悲苦,多了一分生命繁衍的喜悦和创新的信心。”

形态多样的训练体现出这批艺术家在北美学艺的波折与艰苦。

广东开平碉楼

展览呈现出20余名粤籍留美艺术家各不相同的人生轨迹:或回归故里,或往返于北美与中国,或辗转于欧美艺术世界……无论选择了怎样的人生,他们都对中华艺术文化进行了被动或主动的传播,从而形成中外文化的双向互动:“使中华艺术文化在欧美文化的大熔炉里,形成了一种鲜明的、交叉式的边缘文化,同时把西方文明带回家乡,令其与本土文化发生碰撞、冲突、融合,形成了新鲜的、西方式的边缘文化。”

20世纪初,部分侨美青年决定返回中国。有观点认为,他们在异国他乡难以寻找到合适的工作岗位,回国寻找发展机会。也有人认为,这种“反向移民潮”缘于文化认同的需求,回归意味着他们重新融进了祖先的文化。

有数据证明,20世纪20年代到30年代,离开美国进入中国的华人远多于进入美国的中国人。包括李铁夫、冯百钢、余本、司徒乔等在内的粤籍留美艺术家,也纷纷回国,甚至最终落叶归根。

这个时代,正是五四新文化运动蓬勃开展之际,文化艺术思潮风起云涌,最终兴盛于广东。归来的艺术家们热情洋溢地参与其中:广州各地陆续开设“图画系”或“图画课”,掀起广州美术教育的第一个高潮;广州第一家进行西洋画研究与传授的美术团体“赤社美术会”举办了首次西洋画展览;参与广州市立美术专科学校的筹建,将革新的精神播撒艺苑……

有人说,20世纪初期的十余年中,中国现代美术教育模式基本成形,西画学科建设逐渐完善,并与西方艺术中心逐渐接轨,留洋画家起到了决定性的作用。

除了推动美术教育,他们带来了经过提炼和融合的艺术形式和审美观念。在陈晓阳看来,这在建筑上的体现最为直观和明显—五邑的碉楼和洋楼,是中国乡土建筑中的一朵奇葩。据悉,开平碉楼现存1800座,台山现存碉楼超过2500座、洋楼1万座左右,其中部分的建设缘于“同治以来,出洋之人多获资回华,营造屋宇,焕然一新”。

“它们值得被称道的并不在于其‘豪华’‘炫富’,而是与侨美艺术家的视觉审美的一致性。”她说,从大的文化视角下,可以看到中西文化融合发展的证据,而从艺术家的生命史去看,这是他们的生活整体中不可分割的一个经验。“我们希望探索艺术家在一个大的社会情境下的选择和判断,以及体现他们艺术的不同面向。”

正因为如此,该展览聚焦于这个在历史上未被全面审视的艺术家群体,及其跨文化成长经历带来的艺术特质,结合海外华人华侨史和侨乡研究,力求在更整体的社会历史文化场景中,重现他们当年的艺术成就和艺坛活动,探寻他们在中国乃至世界艺术中的意义和价值。

责任编辑吴阳煜 wyy@nfcmag.com