苏州市光福镇潭东村岩溶塌陷成因分析

2022-12-12史忠鑫王振海车增光

史忠鑫,王振海,车增光,张 丽

(1.南京市国土资源信息中心,江苏 南京 210005;2.自然资源部地裂缝地质灾害重点实验室,江苏 南京 210018;3.江苏省地质调查研究院,江苏 南京 210018)

岩溶塌陷是岩溶洞隙上方的岩、土体在自然或人为因素作用下引起变形破坏,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种岩溶动力地质作用与现象(康彦仁,1989;朱锦旗等,1999)。苏州市岩溶较发育,为防治岩溶塌陷灾害,车增光等(2021)对苏州蒋东村岩溶塌陷的形成条件和机理进行了分析;理继红等(2021)通过选取岩溶发育、覆盖层和水动力等相关评价因子,将苏州市岩溶分布区划分为岩溶塌陷高、中、低易发区,苏州市光福镇潭东村位于岩溶塌陷高易发区,但尚未分析其成因机理。

苏州市光福镇潭东村位于苏州市吴中区西南,与太湖隔山相邻。2001年和2003年先后两次在村西大亩头发生岩溶塌陷灾害,塌陷坑紧临苏褔公路和潭东硫铁矿采空区,对当地居民生命财产构成很大的威胁,并影响到了当地的生产生活秩序和社会稳定性。塌陷发生后对塌陷区开展了地质勘查,查明了岩溶发育情况,并对塌陷坑进行了充填处理,截止目前未发生塌陷迹象。本文分析了光福镇潭东村的地质环境条件和岩溶塌陷发育分布特征,总结了岩溶塌陷的成因和过程,为该地区岩溶塌陷灾害的监测、预防和土地利用及工程建设提供了依据。

1 地质概况

1.1 地形地貌

潭东村位于太湖东岸,距离光福镇3 km,地貌类型属丘陵地区,附近山峦重迭,高程40~261 m,山间谷地高程10~30 m,相对高差达220 m。塌陷区位于近北西西向山间谷地中,南侧为潭山、北侧为西迹山,谷地南、北两侧与山体间有明显的界线,区内地表水系不发育,仅可见少量大小不等的小水塘。

1.2 地层岩性

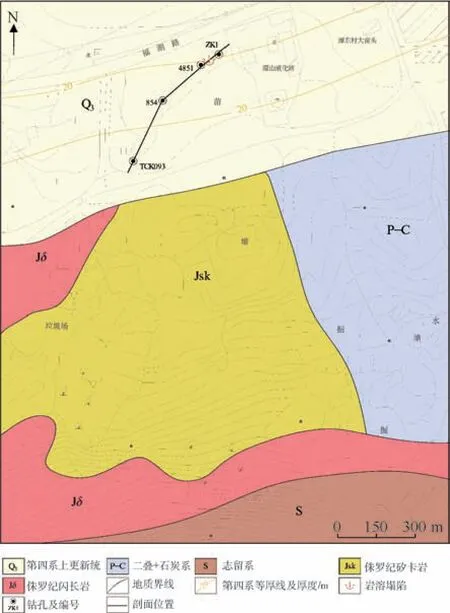

研究区丘陵山体基岩裸露,为志留系茅山组细砂岩及石英砂岩、石炭系中统—二叠系下统的石灰岩和闪长岩中酸性侵入岩,在侵入岩和石灰岩的接触带形成了矽卡岩(图1),第四纪松散沉积物在山间谷地广泛分布,厚度一般为10~30 m,主要为上更新统坡洪积或冲洪积的松散堆积物。区内燕山期岩浆活动比较强烈,主要为浅成相中酸性侵入体,呈不规则岩脉、岩株状产出,由于岩浆侵入作用,围岩受到不同的变质,尤其在与石炭系中统—二叠系下统石灰岩接触带中,形成了矽卡岩和大理岩等变质岩,分布于潭山北侧一带,潭山硫铁矿的成因与此有关。

图1 岩溶塌陷区地质图Fig.1 Geological map of karst collapse area

1.3 地质构造

研究区位于木渎-洞庭向斜的西翼,各山体均以单斜产出。岩层大致呈北东走向,倾向南东,倾角在25°左右。区内断裂发育,以北东、北西、东西等方向为主。光福-潭东断裂带,断裂方向北东,呈地堑形出现,主要由南北2个正断裂组成。南断裂沿潭东与霍山间经潭山北坡,向光福延伸,倾向北,倾角60°左右;北断裂由疗养院南经铜井山南坡至光福,倾向南,倾角40°左右。断裂的两侧均产生很多次级小断裂,将砂岩切割成很多小断块。断裂中均有石英斑岩等火成岩侵入。此外,尚见有较多的小断裂,以近南北向为主,间有呈北西西向者断距与性质不清,断裂通过处,常见有石英斑岩等岩脉侵入。

1.4 水文地质条件

根据地下水赋存条件,区内地下水类型分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类溶洞裂隙水、碎屑岩裂隙水3种类型。

松散岩类孔隙水为潜水,分布于山前和山间谷地第四纪地层中,含水层由黄褐色粉质黏土及粉质黏土夹碎石组成,底部砂砾含量高,结构松散,局部冲洪积中细砂层中富水性相对较好。受大气降水入渗和附近基岩地下水径流补给,水位埋深随地形而异,一般1.2 m左右,降深10 m时,单井涌水量小于10 m3·d-1。该层由于黏土含量较多,渗透量极小,可视为弱透水层。

碳酸盐岩类溶洞裂隙水分布于可溶岩区域,岩性为二叠系灰白—白色大理岩及浅灰色灰岩,地表无出露,含水岩组厚度约70 m。据矿区勘探资料,矿区构造裂隙溶洞较发育,但大部分溶洞已被黄褐色及黑色黏土及矽卡岩碎块等零乱物质所充填,溶洞直径大多小于1 m,富水性一般,降深10 m时,单井涌水量可达300~500 m3·d-1,水质以重碳酸硫酸钙钠型水为主,矿化度小于1.0 g·L-1,主要接受周边山体碎屑岩裂隙水的侧向径流补给。

碎屑岩裂隙水分布于非可溶岩区域,岩性主要为志留系茅山组砂岩、矽卡岩和石英斑岩、闪长玢岩等中酸性侵入岩。局部地段岩层在构造和风化等作用下,裂隙较发育,具有一定透水性,降深10 m时,单井涌水量可达100 m3·d-1。水质较好,属重碳酸钙镁型水,矿化度小于0.3 g·L-1,局部受硫铁矿影响,硫化物和总铁含量较高。出露地段直接接受大气降水的补给。

1.5 工程地质条件

1)岩体工程地质条件

根据岩体岩性、结构特征及工程地质物理力学性质的差异性,可将区内岩体划分为4个工程地质岩组:①厚层块状中等岩溶化大理岩、灰岩岩组;②稀裂状较硬矽卡岩、石英斑岩组;③中厚层较硬石英砂岩;④碎裂状中硬石英斑岩风化岩组。

2)土体工程地质条件

土体厚度变化在0至30 m之间。根据土体成因类型、埋藏条件、岩性特征及工程地质物理力学性质,将区内土体划分为3个工程地质层。各层岩性特征及工程地质性质详见表1。

从表1可看出,区内的土体以黏性土为主,浅部以中高强度硬土层为主,层位也较稳定,但下部含水量和孔隙率明显升高,工程地质性质变差。

表1 工程地质特征一览表Tab.1 List of engineering geological characteristics

2 岩溶塌陷特征

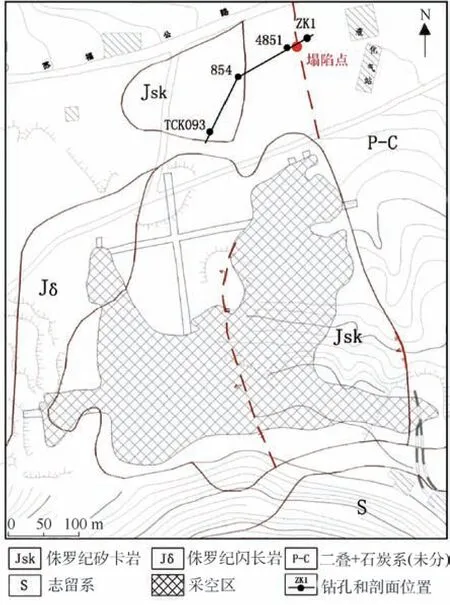

光福镇潭东村岩溶塌陷始发生于2001年7月的一场暴雨后,塌陷坑南距潭山硫铁矿简易公路约60 m,塌陷坑在形态上呈上小下大的坛形,坑底为倾斜面,具南浅北深特点,长轴形态上略显近南北向展开特征,初期坑口面积约3 m×2.5 m,坑底约6 m×5 m,深度约3.5~4.5 m;2003年6月,该点再次发生塌陷,说明该岩溶塌陷具有继承性的特征,塌坑规模在原来的基础上进一步扩大,上部面积扩大至6.92 m×5.89 m,底部扩大至7.56 m×6.04 m,深度为3.0~3.5 m(图2)。塌陷坑自2003年至今,一直作为吴中区的地质灾害隐患点进行监测和定期巡查,未见有进一步变形迹象。

图2 潭东村岩溶塌陷位置和塌陷现状图Fig.2 Location and site conditions of karst collapse in Tandong village

3 岩溶塌陷成因分析

潭东村岩溶塌陷主要受岩溶发育及构造条件、覆盖层条件、地形条件和地下水动力条件的影响(王延岭等,2015;金晓文等,2013)。

3.1 岩溶发育及构造条件

岩溶洞隙的存在,是产生岩溶塌陷的最基本的条件(李慧娟等,2022;蔡建斯等,2022;王忠忠等,2022)。

潭东村浅埋灰岩多为石炭系黄龙组、船山组和青龙组上段灰岩,区域上岩溶较发育,最典型的如西山林屋洞,其发育特点为一定深度水平岩溶发育。根据钻孔及采石宕口开采面揭示,灰岩表层3~5 m构造裂隙、溶沟、溶槽和落水洞等岩溶形态非常发育,其间充填灰褐色结构较疏松的粉质黏土,向下岩性稍完整,但可见个别较大的管道式水平状发育的溶洞,直径可达2 m以上,而在横林地区钻孔揭露溶洞高度最大可达6.0 m以上。

潭东村岩溶塌陷分布在石炭系黄龙组、船山组灰岩之上,这些灰岩地层的共同特征是以中—厚层块状生物碎屑、微细晶结构为主,质纯致密,CaO含量高,加之塌陷点断裂构造发育,地下水径流条件较好,非常有利于岩溶发育,物探、钻探成果皆显示,塌陷多发于浅部岩溶发育地段。

潭东村岩溶塌陷点溶洞高度一般为0.2~1.0 m,但亦见少数直径可达2.0 m,特别是在塌陷坑处有一条近南北向的不明性质的断裂发育,沿断裂带溶蚀现象非常明显。塌陷点周边断裂构造较发育,断裂构造的存在易使浅部岩溶发育带与下部管道式溶洞相连通,使得上部松散沉积物更易被地下水流经管道式溶洞搬运至别处,而成为形成岩溶塌陷的有利条件(李海涛等,2015)。

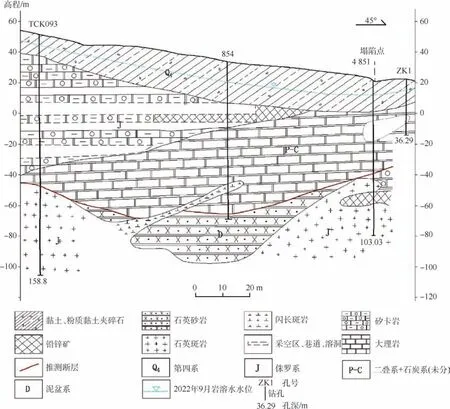

根据物探解译成果,潭东村岩溶塌陷坑正处于一条南北向的不明性质的断裂带中(图3),该断裂不仅为地下水强径流通道,还成为深部岩浆向上侵入的有利通道(图4),而根据此次野外调查分析,侵入岩与碳酸盐岩的结合部位,岩溶发育程度往往较高,且多发育溶洞、落水洞规模较大的岩溶形态,为岩溶塌陷提供有利条件(王立发等,2018)。

图3 潭东村岩溶塌陷坑与断裂带位置关系图Fig.3 Location relationship between Tandong village karst collapse pit and fault zone

图4 潭东村岩溶塌陷点地质剖面图Fig.4 Geological profile of karst collapse point in Tandong Village

3.2 覆盖层条件

根据工程地质钻孔揭露,潭东村岩溶塌陷附近第四系松散层厚度一般为10~25 m,总体上呈现山间谷地中部厚、向两侧山体厚度渐薄的趋势,覆盖层岩性主要为黏土或含砾黏土,结构紧密,强度较高,但在下部含水量增高,黏性土因塑性状态发生变化而变软,强度降低,这些变化打破了洞隙顶板的力学平衡状态,有利于岩溶地面塌陷的形成,又因在局部地区还发育冲洪积相的砂层,如潭东塌陷点,钻孔揭露在其底部分布有0.45 m厚的松散砂层,当下伏灰岩溶洞水位强烈下降至基岩面以下时,最易在盖层中形成土洞。

3.3 地形条件

地下水径流条件是岩溶塌陷的重要影响因素之一,山间沟谷、平原区古河道是地下水强径流带,一般也是岩溶塌陷的多发地区。

苏州潭东岩溶塌陷位于山间沟谷,在地貌上属于负地形,断裂构造发育,岩体较破碎,是地表水、地下水汇集之地,地下水径流速度快,在水岩相互作用下,沟谷区往往可以演变成岩溶发育带。山间沟谷岩溶覆盖层由于含水量大,土体一般呈可塑—软塑,且遇水极易被软化,自身的抗剪强度降低,而在沟谷发育有地表水系的条件下,底部还沉积有间歇性溪流型冲洪相的砂层,为地下水径流和土洞的形成提供了有利条件。

3.4 地下水动力条件

地下水运动是岩溶塌陷形成过程中的重要动力因素(周正等,2022;吴庆华等,2018)。

潭东村地下水类型为孔隙潜水、火山岩裂隙水和岩溶水。孔隙潜水水位埋深随地形而异,2003—2022年平均水位在2.0 m左右,水位动态主要受气候条件影响,年水位变幅一般为1.0~3.0 m,且雨后水位上升较快,主要接受大气降水补给,蒸发、少量开采及下渗补给岩溶水是主要排泄途径。岩溶水补给源主要来自基岩裸露区及山前降雨入渗补给及上部孔隙含水层越流补给,土岩接触面、灰岩中的裂隙及溶洞均为其径流通道。

根据潭东塌陷区地形和构造条件分析,岩溶地下水处于强径流带。岩溶山区地下矿山开采极易导致地下水系统的破坏,而潭东岩溶塌陷的诱发因素则主要是硫铁矿开采过程中的地下水疏排活动,塌陷前,潭山硫铁矿曾大量疏排地下水,使得矿区地下水位降至100 m以深水平,塌陷坑附近岩溶水水位埋深约在5.05 m,塌陷坑与开采巷道最近处小于80 m。一般认为侧压水位下降速度达0.65 cm·s-1及压力变幅达8 m水头时,土层即发生破坏,而区内地下水头下降值远大于30 m,在硫铁矿开采期间,区内的基岩地下水基本处于疏干式开采状态,水头差较大,加剧了基岩地下水的流速,同时也促使上部孔隙水产生强烈的垂向潜流,增加了岩溶地下水沿着孔洞、裂隙搬运上覆松散堆积物的能力,在土岩界面上面形成空洞,进而导致岩溶塌陷,因此,潭东硫铁矿的疏排地下水是岩溶塌陷的一个主要影响因素。

4 岩溶塌陷形成过程分析

岩溶塌陷的形成是一个复杂的过程,受多种地质作用和因素的影响(廖海军等,2015)。岩溶地面塌陷虽具有突发性,但都经过较长时间的孕育发展过程。一般来讲,岩溶塌陷都经历以下几个阶段(罗小杰等,2018):1)岩溶水位下降,覆盖层土体底部因地下水的潜蚀、吸蚀和搬运等作用,而形成空洞;2)土洞由于地下水的潜蚀、搬运、地表水体的下渗或真空吸蚀等作用下进一步塌落,扩大或向上迁移;3)土洞继续扩大或向上迁移,当上覆土体的自重压力逐渐趋于洞体的极限抗压、抗剪强度时,上覆土体产生垮落,而形成地面塌陷。经分析认为,潭东岩溶地面塌陷形成过程大体可分为3个阶段。

4.1 地下水位处于盖层中

此时期指硫铁矿未疏干排水前,岩溶地下水水位埋深在5.0 m左右,有一定的承压水头存在,盖层为隔水层,盖层中除毛细水外,一般无渗流现象。但是在盖层与水直接接触的地方(由于溶蚀作用,一般为上大下小的楔形),黏土处于被软化的状态(在黏土中,是由于黏土中的毛细水在水面下会产生张力,而使黏土处于被软化状态)。由于地下水的潜蚀作用,在地下水的缓慢循环运动中,不断使盖层的土体被剥蚀搬运,特别是塌陷点附近,在盖层与可溶岩间存在着0.45 m厚的中细砂层,其中的微小颗粒更易于被搬运,最终在岩溶的空洞或裂隙与盖层的接触处形成土洞,被搬运的物质将在岩溶空洞或裂隙中沉积下来,或被带至下游。由于在自然状态下,地下水位升降平缓,地下水径流速度缓慢,因而形成土洞的过程是漫长的,土洞的规模也相对较小。在这种情况下,一般不易产生岩溶塌陷现象。

4.2 地下水位低于岩土界面

这一时期是指潭山硫铁矿疏干排水后,由于硫铁矿是地下开采,最深可至-65 m,开采后矿区水位埋深大于100 m。由于当时区内没有完整的地下水位动态资料,但从采空区距塌陷点最近处距离仅80 m可以推定,当时岩溶地下水位埋深应达90~100 m,远低于岩土界面深度。

此时,由于矿区排水,干扰地下水原有正常流场,形成以矿坑为中心的汇集式径流,地下水径流速度大幅增加,在孔隙水的径流场中,焦点集中反映在有开口式溶洞或构造岩溶发育的第四系底层,再加上在底层局部为中细砂层,更易于微小颗粒随地下水流被带走而促使原有小型土洞被扩大,加之在原有的小规模的空洞中(未开采前,空洞被水充填),由于水位的急剧下降,引起空洞的体积也不断增大。

在相对密封的条件下,随着气体的体积增大,气体的压力不断减小,而形成真空。当地下水面完全低于土洞时,由于真空吸蚀作用,使盖层底面向上的压力减小,土洞中的物质呈颗粒状和层状向下剥落,另外由于硫铁矿开采过程中爆破时所产生的应力,也使土洞中原本就松散的物质更易剥落。从而使得土洞的规模不断扩大,此时一部分细小颗粒会通过岩溶洞穴与裂隙流失,一部分物质会遗留在土洞的底部,使得土洞不断扩大且不断向上迁移。当土洞迁移至距地面一定的距离,由于黏土长期处于失水状态,含水量降低,黏土的抗剪强度因长期失水而急速增大。此时土洞扩大的速度迅速减缓甚至停止,土洞内外应力达到平衡(王振海等,2021;蒙彦等,2019)。

以上分析可以看出,在硫铁矿开采过程中,土洞已存在并已向上迁移,不断扩大,只是由于覆盖层的抗剪强度较大,没有在地表表现出来。即上覆第四系黏土层有一定的厚度及强度,使得岩溶塌陷的出现与采矿不同步。

4.3 地下水位回升至盖层

潭山硫铁矿于2000年停采后,地下水位大幅度回升,据本次勘探,地下水位埋深已回升至5.05 m。在回升过程中,含水量较低的盖层黏土由于突然遇水(第四系底部的含水率可达50%以上),状态急剧发生变化而膨胀不均,极易被软化,同时自身的抗剪强度降低,抗剪强度仅为167.23 kPa。2000—2003年降雨量较大,分别为1 046.1 mm、1 137 mm、1 204.2 mm、860.1 mm,特别是2001年6月曾连续降雨10 d,最大一天降雨量达到77.4 mm;2003年6月曾连续降雨8 d,最大一天降雨量达到41.5 mm。连续的降雨入渗使覆盖层的自重急剧增大,土洞坍塌,在地面即表现为2001年7月和2003年6月发生的地面塌陷。

5 结论

1)潭东村岩溶塌陷主要影响因素为岩溶发育及构造条件、覆盖层条件、地下水动力条件和地形条件。

2)潭东村岩溶塌陷形成的主要外部因素是附近矿山开采疏干排水后,水位剧烈下降,地下水径流速度增大,对底部土体产生快速潜蚀和吸蚀,水位上升后,地下水软化盖层土体,土体力学性质变差,暴雨进一步增加了盖层重量,发生了塌陷。

3)潭东村岩溶塌陷在2003年6月发生第二次塌陷后,没有再次发生岩溶塌陷,处于基本稳定状态。