元宇宙:范畴谱系、世界图像与未来昭示

2022-12-11安维复杨广明

安维复 杨广明

国外研究认为,如今决定地区冲突走势的可能不是真枪实弹的地面战场,而是它背后的全球性信息网络系统;与海湾战争不同的是,这张信息网络系统并不隶属某个特定的国家或事主,而是由交战双方、利害相关者或旁观者共建共享的;特别是无人机参战标志着科幻游戏中的“代理人”(agent)和“替身”(avatar)已经或正在从计算机制造的战争游戏走向真实的战场[1],真实世界与虚拟世界之间的界限已经或正在消失或融合。这就使得我们不得不思考一系列前提性的哲学问题:我们该如何刻画或把握这个亦真亦幻的栖息地,虚拟世界与真实世界的关系是怎样的,建立健全与真实世界平行或匹配的虚拟世界何以可能,如何可能。一个民族国家的生死存亡不仅与她所拥有的真实世界相关,而且还与她创造的虚拟世界相关。元宇宙已经成为重要/重大哲学/社会问题[2],各国及世界主要城市都在密切关注元宇宙的进展情况。(1)参见清华大学新媒体研究中心《2020—2021元宇宙发展研究报告》;上海市经济和信息化委员会网站于2021年12月30日发布的《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》提出,要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发。

其实,如果将元宇宙粗略地看作正在走来的“乌托邦”的话,作为信息时代愿景的元宇宙无非是人类试图通过数字化生存来超越自身界限的技术跨越。追寻一种更合意的世界是人类区别于其他物种的天性。正如马克思所说:“蜘蛛的活动与织工的活动相似,蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是,最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方,是他在用蜂蜡建筑蜂房以前,已经在自己的头脑中把它建成了。”[3]马克思的这段话揭示了人类有别于动物的本质特征在于它的预见性,康德把哲学思辨的目的归结为:人是什么?人从何处来?人向何处去?这就是说,筹划未来是人类生存及其文明的思想之维。在人类文明史上,《诗经》中的“乐土”、柏拉图的“理想国”、陶渊明的“桃花源记”、摩尔的“乌托邦”、康有为的“大同书”、 D.贝尔的“后工业社会”等,都曾经是人类社会的伟大理想,而且都在一定程度上变成现实——今天的现实就是昨天的理想。从这个角度看,元宇宙的概念模糊及其炒作之嫌都不该影响对它的哲学反思和思想筹划。换言之,元宇宙的说辞本身并不重要,重要的是通过元宇宙来深思百年未有之大变局中的技术与社会,后信息时代或后全球化时代人类将何去何从。

一、元宇宙:从科幻到“科学”的演绎

史与思一也。哲学反思首先在于“考镜源流”。一部科幻小说设想了一个元宇宙,这或许并不是哲学问题(属于“创设科学”而非“思辨科学”);当有人将元宇宙的科幻作品开发出数亿资产的互动网络游戏,将亿万青年人投入虚拟世界,这或许也不是哲学问题(属于社会问题而非学术问题);但是当元宇宙要打造一个无所不包、全知全能的“数字世界”或“后网络时代”的时候,这可能就值得哲学的关注了。这是因为,它触动了人是什么、人从何处来、人向何处去的传统哲学之问——元宇宙需要接受哲学的追问:“哲学的最高目的就在于确认思想与经验的一致,并达到自觉的理性与存在于事物中的理性的和解,亦即达到理性与现实的和解。”[4]元宇宙何以可能?

元宇宙这一术语公认为来自美国科幻作家Neal Stephenson在1992年出版的小说《雪崩》(SnowCrash)。在这部536页的文本中,“metaverse”出现了117次,第一次出现是小说主人公Hiro Protagonist,一个日裔快递员给出的一个神秘的地址:“居于元宇宙”(address in metaverse);当这个词第二次出现的时候,作者说出这是一个“计算机创造的宇宙”(a computer-generated universe),是一个虚构的地方(imaginary place),这种地方只有通过一种特制的眼镜(goggles)才能看到。[5]这种镜像中的生活是没有物质和经济压力的(free from constraints of physics and finance),在这个虚构的世界中,一个底层的快递员可以是一个法力无边的“武功王子”(in the Metaverse Hiro Protagonist is a warrior prince),其实这个元宇宙的武功王子不过是由计算机软件制成的替身而已(The people are pieces of software called avatars)。Neal Stephenson此后又撰写了多部作品,如1995年的《钻石时代》(TheDiamondAge)、1999年的《编码宝典》(Cryptonomicon)、2003年的《快银》(Quicksilver)、2008年的《走出围墙》(Anathem)、2021年的《终极震撼》(TerminationShock)等。但初步查证,“metaverse”再没有出现在这些作品中。因而似乎有理据认为,元宇宙仅仅是科幻作品中由信息技术虚构的一个幻境,但它可以满足一个底层民众逃离现实苦难的精神慰藉,其思想及社会价值类似于柏拉图的“理想国”、R.培根的“机器人”(brazen head)、摩尔的“乌托邦”等。但是,空想还不是科学,从空想到科学还有很长的路。

十年后,也就是2003年美国的林登技术公司(Linden Lab)开发了一款名为《第二种生活》(Secondlife)的游戏,就是让玩家创造一种数字替身(avatar),在“虚拟世界”(virtual world)或元宇宙(metaverse)中过着一种与现实生活平行的“第二种生活”。较之传统游戏,《第二种生活》被称为“大规模多玩家的在线游戏”(massively multiplayer online role-playing games),简称MMORPG,这款游戏是以“玩家为中心的”(user-centered),玩家可以创造自己需要的内容,玩家之间是互动的,就像现实生活一样,甚或拥有自己的货币(Linden dollar)。[6]《第二种生活》的技术官Cory Ondrejka在《纽约法学院法律评论》(NYLSlawReview)2005年1月刊发的一篇题为《由使用者创造的内容以及建构的元宇宙能否免责》(EscapingtheGildedCage:UserCreatedContentandBuildingtheMetaverse)的文章中指出,“由于网游玩者在虚拟世界也从事着创造和经济活动,将虚拟世界的财富变成像现实世界财富是可能的。”[7]到2015年,这款游戏已经吸纳了近千万人参与,创造了多达5亿美元的GDP。此外,《第二种生活》不仅仅是现成技术的消费者,它还参与并创造了大量的相关技术,是拉动信息技术创新的重要力量,如OpenG、libopenmetaverse、Primitive Mesh、Apache、OpenSimulator等,都有《第二种生活》的身影;不仅如此,它还对军事、教育、科学研究和就业等都产生影响。当然,它也面临监管、系统稳定性、用户隐私保密、使用者知识产权保护等诸多问题。但总体而论,《第二种生活》并没有试图超越虚拟世界,属于网游或商业范畴。

2021年7月22日,美国著名社交平台“脸书”的创始人扎克伯格告诉他的员工一个大胆的想法:将“脸书”改为“元宇宙”,公司未来的业务重点就是实现元宇宙的幻境(to realize this vision),将“元宇宙”从空想变成现实[8]。扎克伯格的言论迅速在全世界引起轩然大波,各国网络公司、电商大鳄和决策咨询机构乃至专家学者纷纷闻风而动,或盛赞或抗辩,其盛况可见百度百科和维基百科等词条,我国的清华大学相关研究团队和安信证券等都有精深研究,其中不乏有见地的批评话语。新华全媒、新浪财经等都持审慎的乐观态度。“元宇宙”将成为国际性的重大社会思潮。

根据国际著名期刊《外交家》(TheDiplomat)刊载,韩国政府在2021年初投入巨资开创了“元宇宙联盟”(metaverse alliance)的科研计划,目的是建构一个“开放的国家虚拟现实平台”(open national VR platform)[9],这一平台包括韩国的web giant Naver,来自大学和私人的研究机构和“现代”等大型私人企业,这个平台不属于某个大企业,而是由它的参与者“共治”(participants collaborate)。[10]

2022年8月26日,美国国会附属研究机构(Congressional Research Service)提出了《元宇宙:美国国会应知的概念和议题》(TheMetaverse:ConceptsandIssuesforCongress)的研究报告[11],认为“元宇宙”是基于互联网上的“计算机仿真环境及其参与性虚拟活动”(computer-simulated environments and participate in virtual activities),它集合了“增强现实”(augmented reality或AR)、“混合现实”(mixed reality或 MR)和“虚拟现实”(virtual reality 或 VR)等拟真技术,这些技术将影响娱乐、工程、地产、营销、军事、教育和人类合作等。与国会议员相关的议题包括“比社会媒体更为复杂的元宇宙内容审核”(content moderation may be much more complicated in the metaverse than social media)、“日益复杂的数据私权”( data privacy including body movements, facial expressions, and biometric data)、“针对大型技术公司反垄断需要新标准”(new antitrust standards specifically applicable to big tech companies)等。

一部科幻小说不能构成哲学问题,根据小说内容拓展公司业务也不能构成哲学问题,但如果牵涉到“宇宙”而且是“元宇宙”,如果牵涉到“观念世界”与“真实世界”的关系,如果牵涉到互联网时代的“终结”和“重建”,如果牵涉到人是什么、人从何处来和人向何处去,“元宇宙”及其解读就不能没有哲学工作者的声音,对“元宇宙”的哲学审视可能是必要的。

二、“元宇宙”的三重界说

哲学是时代精神的精华,人类对自己时代精神的认知往往是通过哲学反思来实现的,而哲学是一种范畴性的思维方式。要追问这个时代的精神也就是考究这个时代的范畴谱系,通过范畴谱系考究其世界图景,通过其世界图景展望其未来走势。

“无征不信”是学术研究的基本准则。当前有关“元宇宙”的各种资讯可谓汗牛充栋但鱼龙混杂。在权威典籍中找到严肃的学术著述可能是必要的。《哈佛商业评论》(HarvardBusinessReview)2022年6—8月的合刊刊发了一篇题为《探索中的元宇宙》(ExploringtheMetaverse)[12]一文,文中的观点可能并不重要,但却提供了有关元宇宙研究的三部重要著述:由Cathy Hackl、 Dirk Lueth和 Tommaso Di Bartolo三人撰写的《元宇宙导航》(NavigatingtheMetaverse)、由QuHarrison Terry和 Scott Keeney撰写的《元宇宙指南》(TheMetaverseHandbook)和由Thomas Stackpole撰写的《元宇宙进阶》(StepintotheMetaverse)[13]。根据这些文献以及笔者近期思考,有关“元宇宙”至少需要澄清三个问题。

(一)“元宇宙”作为范畴谱系

纵观人类文明史,百家争鸣是时代变迁的前奏,而道统归一则是新世降临的首要。当今世界,我们面临走出信息时代的百年未有之大变局:数字化生存、5G、自媒体、人工智能、赛博空间、区块链等,不一而足。这些技术范畴各有所指,但它们之间的关系则时隐时现、若即若离、亦真亦幻。如何将这些术语或范畴统一起来,形成一个完整的新型世界观就具有特别重要的意义。

“元宇宙”概念的泛起并不仅仅是商家的炒作,而是它比目前流行的各种相关或相近概念或术语更具有包容性,更有资格代表信息时代的“精神”。在《元宇宙导航:突破WEB 3.0的无限可能性》(NavigatingtheMetaverse:AGuidetoLimitlessPossibilitiesinaWeb3.0World)中,哈克尔(Cathy Hackl)给出了一份术语表(Terminology)[14],也就是该书所要处理的相关范畴[15],其中包括5G或第五代蜂窝无线通信技术(Fifth generation of cellular wireless technology)、“人工智能”(Artificial Intelligence)、“增强现实”(Augmented Reality)、“区块链”(Blockchain)、“去中心化自组织”(Decentralized autonomous organization)、“虚拟现实”(Virtual Reality)等。这份清单基本上囊括了“元宇宙”概念出现以前有关信息时代的各种思想元素。近年来,这些概念在我国也广为流行。除此之外,我国还有些类似的表述,如“信息化带动工业化”“互联网+”“脑机接口”(brain-computer interface)等。

元宇宙兴起以前的国内外已有的相关概念都不同程度地反映了信息时代的某些精神实质或思想特征,但都有局限性,存在各种问题。例如,大英百科全书将“人工智能”(Artificial Intelligence)定义为“数字计算机或计算机控制的机器人执行与人类智能相关的任务的能力。这一术语指称开发出一种设计使其具有人类思想特点诸如推理能力、发现意义、概括或从经验中习得等”。[16]显然,“人工智能”这个概念涉及“机器是否/能否具有人类的智能”“机器智能是否与人类智能具有同一性”“机器智能能否超越人类智能”等基础性问题,这些问题都属于哲学特别是认识论问题,因而有必要将“人工智能”等概念整合在某个更高一级的范畴体系中,使其能够自洽地解决“人工智能”概念所不能解决的本体层面的认识论问题,“元宇宙”作为虚拟世界与现实世界统合的最高级别的范畴在语义上可能包容“人工智能”所提出的各种认识论及本体论问题。

另外一些概念,如“互联网+”和“区块链”等,都涉及“数字技术/产业”与“传统技术/产业”之间的关联,但这些概念本身都有自身的缺陷,有待更高级范畴的规制。“互联网+”(Internet Plus)可能是一个近十年来我国独创的一个中文词汇,源自2015年的政府工作报告,它的最直接的意义就是将信息产业与传统产业整合起来——“信息化带动工业化”,将传统工业置于“信息高速公路”(Information Superhighway)上使其达到“新的业态”(Industry 4.0)。这就涉及如何将信息技术和传统工业技术整合起来,如何将互联网与传统产业结构整合起来等问题。这就需要有一个更高层级的概念或范畴来超越或弥合数字技术与工业技术、虚拟现实与真实现实、互联网与物联网、信息化与工业化等的“鸿沟”,使其成为一体化的技术、一体化的产业、一体化的知识、一体化的世界。

仅就辞源而论,“元宇宙”(metaverse)的构词是由“meta”(超越)和“universe”(宇宙)所构成的。它的词根相当于我们所说的宇宙,也就是无所不包的宇宙万物。但元宇宙依然要超越已经是万有之地的宇宙,就在于它在客观的物质世界之外又创造了一个与之“孪生”的虚拟世界或数字世界。这就意味着,元宇宙除了要包容原有物质世界之外,还要包容数字世界中的相关概念,如“数字替身”“第二种生活”等。较之“互联网+”“区块链”和“信息化带动工业化”等,“元宇宙”更有利于体现数字技术与传统工业技术的统一,互联网与物联网的统一,可编码知识(Codible knowledge)与默会知识(tacit knowledge)的统一,虚拟世界与真实世界的统一。

“元宇宙”作为这些概念的概念或范畴的范畴,至少有两点意义:其一,“元宇宙”虽然具有虚拟甚或科幻的情愫,但它的内涵是实质性的,它囊括了5G、虚拟现实、人工智能、区块链、互联网+等具体的技术/产业;其二,虽然“元宇宙”是上述具体技术/产业的“通称”或“总名”,但并不意味着可以用这些具体的技术/产业取代它,因为“元宇宙”是一种“总体性”的哲学理念,而哲学既是世界观也是方法论,它试图将这些具体的技术/产业连接起来,形成一个统一的思想链条和世界图景。简言之,元宇宙与上述技术/产业的关系是“共相”与“殊相”、“总体”与“个体”、“观念”与“经验”、“理论”与“事实”的辩证关系。

当然,这并不是说现有的元宇宙概念就能够胜任这种基本范畴的思想能力,本文只是说,当今世界需要一种像“元宇宙”那样的或具有同样级别的最高哲学范畴来统摄时下流行的各种术语。毕竟哲学是时代精神的精华,而哲学作为时代精神的精华是通过基本范畴来表达的。纵观历史特别是人类文化史,“理想国”“上帝之城”“乌托邦”“绝对理念”“后工业社会”“千禧年”“历史终结”等,都曾经或正在成为各个时代的“镜像”和“愿景”,“元宇宙”或类似的说辞可能也有资格成为我们这个时代的思想精华。

(二)元宇宙作为多世界的统一

元宇宙范畴的兴起不仅仅在于它具有统摄“人工智能”“增强现实”“区块链”等概念或理论的思想功能,还在于它实现了或有助于多元世界的统一,尤其是虚拟世界与真实或现实世界的统一。

理想世界与现实世界的区分在西方文化/思想史上可谓源远流长,如亚里士多德的“月上世界”与“月下世界”、基督教传统中的“上帝之城”与“物理世界”、德国古典哲学的“经验世界”与“理念世界”、分析运动中的“日常世界”与“可能世界”等。但直到20世纪初,法国剧作家Antonin Artaud将剧场中虚幻的角色及其道具称之为“虚拟现实”(la réalitévirtuelle),译成英文就是“virtual reality/VR”或“artificial reality”,它的现代意义是由Myron Krueger在20世纪70年代打造的,但直到1982年科幻小说家Damien Broderick在其作品《犹大曼德拉》(TheJudasMandala)中采用了这个词,用以指称由计算机制造的虚拟世界。其实早在20世纪70—90年代,美国国家航空航天局(NASA)的喷气推进实验室就开发出了用于模拟导航的虚拟世界或仿真环境;这一时期电游业界开发出了VR头盔等穿戴设备,虚拟世界才成为真实的存在。

对于虚拟世界与现实世界之间的关系问题,至少有两种对立的观念:一种认为身处虚拟世界是值得的,比如科幻小说《雪崩》中那个日籍快递员就通过沉浸于元宇宙而(暂时)摆脱了现实生活的苦难,“数字化生存”(Being Digital)是值得过的“第二种生活”。这就带来一系列问题:当这个快递员在他的元宇宙中过着感官无比享受的快乐生活的时候,这是否有助于改变他所谓底层快递员的凄苦生活?如果有一种或一大批游戏公司或社交平台拼命鼓动青年一代都沉浸在这种“游戏人生”成瘾而荒废的时候,这种元宇宙是否有助于人类的真正福祉?但如果这些公司或平台能提供全景式学习、远程医用诊治系统、数字生产/制造平台等,这种元宇宙可能更有人性价值。

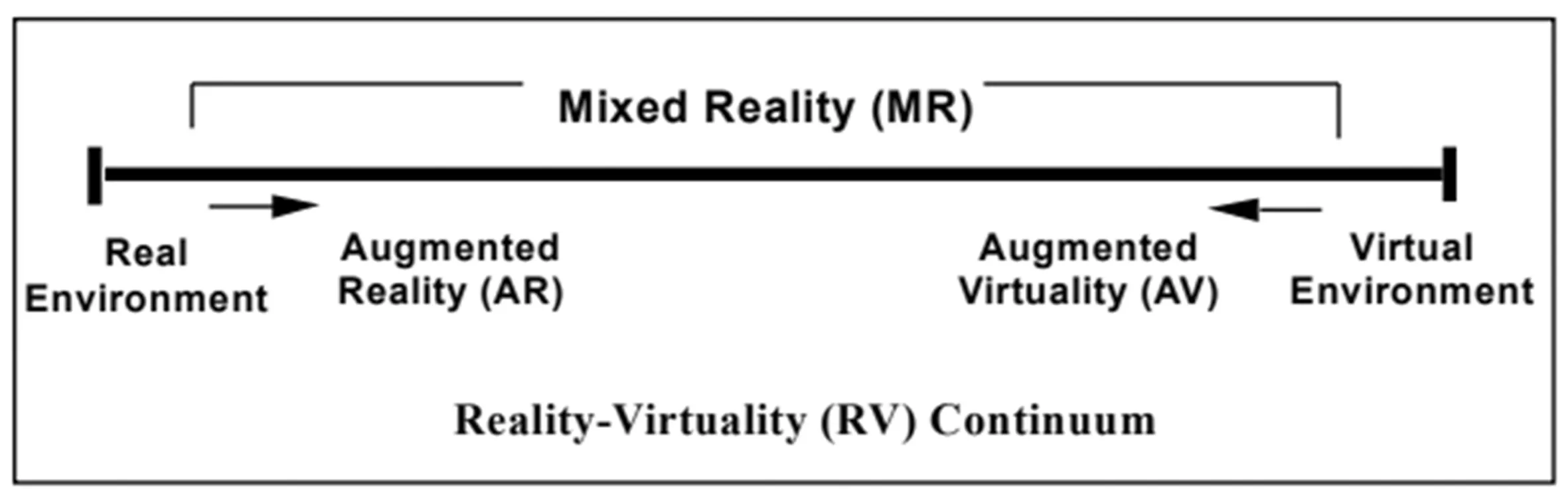

对此,思想家对沉浸虚拟世界持怀疑甚或批判态度,最具影响力的说法就是诺齐克的“快乐体验机器”(experience machine / pleasure machine)和普特南“钵中之脑”(Brain in a vat):一个沉浸于虚拟世界的人如何才能证明其为主体?虚拟世界与真实世界的关系是怎样的?二者是否具有沟通的可能性?在这个问题上,有许多思想家都试图弥合虚拟世界与现实世界之间的“数字鸿沟”,有的提出“平行宇宙”、有的提出“孪生地球”、有的提出“第二种生活”、有的提出“人机交互界面”(Human Machine Interaction)等。但这些理念不是太过科幻如“孪生地球”,就是拘泥于细节如“人机交互界面”。在诸多方案中,Paul Milgram等人在《增强现实:有关现实性与虚拟性连续统的分类排序》(AugmentedReality:Aclassofdisplaysonthereality-virtualitycontinuum)一文中的表达可能最接近元宇宙的思想创意。[17](见图1)

图1 “真实性与虚拟性连续统”(2)图中的“Mixed Reality (MR)”意指混合实在;“Real Environment”意指真实境况;“Augmented Reality (AR)”意指增强的现实性;“Augmented Virtuality (AV)”意指增强的虚拟性;“Virtual Environment”意指虚拟境况;“Reality-Virtuality Continuum”意指虚实连续统。图片出自:Paul Milgram, Haruo Takemura, Akira Utsumi, Fumio Kishino,Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum, SPIE Vol. 2351, Telemanipulator and Telepresence Technologies,1994,283.

元宇宙在其本质上是由计算机制造的“虚拟现实”(VR),其中包括“增强现实”(augmented reality)和“人工现实”(artificial reality)等组成。传统的或“元宇宙”之前的“虚拟现实”具有“沉浸性”(Immersion)、“交互性”(Interaction)、“构想性”(Imagination)三个特点,其本质是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,提供用户关于视觉等感官的模拟,让用户感觉仿佛身历其境,可以即时、没有限制地观察三维空间内的事物。相比之下,元宇宙所开创的“虚拟现实”具有如下新特点:“与代表使用者的替身共享社交平台”(A shared social space with avatars to represent users)、“人类替身栖居并互动的执念‘世界’”(A persistent “world” for the avatars to inhabit and interact with)、“就像我们拥有物质财富那样具有拥有虚拟财富的能力”(The ability to own virtual property as you would physical property)、“在多个主导公司开发的元宇宙中获得可分享的数字身份”(A shared universe of IP from multiple major companies)、“凭借虚拟现实或增强现实的镜像设备达成的三维远程传播”(Full 3D telepresence via VR or AR glasses)[18]等。

从这个角度看,仅仅将元宇宙理解为与现实世界相对立的虚拟现实是片面的,元宇宙不仅包容虚拟世界的各种概念,而且也试图将虚拟世界与真实世界统合起来考量。例如,维基百科在定义“元宇宙”概念时,一方面强调它的虚拟性,但另一方面又认为它是“虚拟空间与现实空间的整合”(integration between virtual and physical spaces)。从我国目前的解读看,也都因袭了“元宇宙”的定义混乱。例如,《2020—2021年元宇宙发展研究报告》认为,元宇宙并不等同于虚拟世界,而是综合环境的结构(synthetic environment),其中包括虚拟世界、现实世界和二者之间的虚实界面,“虚拟与现实的区分将失去意义”。质言之,元宇宙在本质上意在弥合虚拟世界与客观世界之间的裂痕,意在多维世界的统一。

(三)元宇宙作为未来筹划

哲学始于“正名”,中西皆然。“元宇宙”何去何从,其概念的混乱恐成生死根由:不是在概念混乱中死亡,就是在范畴再造中重生。

从“元宇宙”的词源看,Neal Stephenson在《雪崩》(SnowCrash)中将“元宇宙”定义为“计算机创造的宇宙”(a computer-generated universe)是准确的,小说家让一个社会底层的快递员在虚构世界中变成“武功王子”符合元宇宙的虚构性或理想性。这是我们理解元宇宙应该而且必须遵从的基本判断。这种理解的证据在于,Neal Stephenson本人否认“脸书”所说的“元宇宙”跟他的作品有任何关系[19]。

“脸书”及美媒对元宇宙的描述,大体上没有超越《第二种生活》作为网络游戏已经具有的技术构架,如“与原有网络的重合”“实时计算机图形及个人化的替身”“人际网络互动”“支持使用者创造自己的虚拟产品”“虚拟产品与现实世界对接及其获利”等。这就意味着,“脸书”变成元宇宙后,并没有提供技术上的巨大突破以达到数字世界与现实世界的融合,元宇宙在本质上依然是没有超出科幻和网游的境地,但这并不妨碍元宇宙作为后网络时代的发展方向。

但为什么国际社会对元宇宙寄予如此高的期望?这种期望意味着什么?我们需要将元宇宙之“元”置于西方文化背景中加以考察。“meta-”可能最早见于亚里士多德的“形而上学”(metaphysics),本意是“物理学之后”的著述,是对他的“物理学”所遗留的基本问题进行进一步的追问,如果说“物理学”研究的是自然界的生灭之物,那么“形而上学”则研究描述运动的范畴或规则。因此,“meta-”在古希腊哲学中具有“范畴”“原则”或“规制”等意义。现代哲学意义上的“元”(meta-)主要指维也纳学派在分析语言结构使用的范畴,意指在日常语言的背后或深处有一种通用的句法语言,也就是“元语言”(metalanguage)和“对象语言”(objectivelanguage)的界分,从此衍生出有关“元”的范畴体系,如“元分析”“元方法”和“元哲学”[20]等。笔者认为,与中华文化的“道器一体”和“知行合一”不同,西方文化不仅强调“主客二分”,而且还有“普遍性”与“特殊性”、“观念”与“经验”、“理想世界”与“现实世界”等多重划分,这种二分法对西方的历史、宗教、科学、社会和学术及经济活动等都具有相当影响。按照这种分析,“meta-”主要指称西方二元文化中的“纯粹理性”先于“实践理性”、数理逻辑先于日常语言、理想模型先于实践活动等。毋庸讳言,这种思维方式使得西方在科学技术和产业开发等领域获得了极大成功,其中包括古希腊的“欧几里得几何学体系”,贯穿整个欧洲中世纪的逻辑与分类系统;意大利文艺复兴开始的“哥白尼革命”和牛顿经典力学的确立;20世纪初的数学革命与信息技术的兴起;等等。概言之,西方或欧美一直都在践行着一条数理先行的技术路线。

尽管元宇宙还存在着语义不稳定等问题,但它在文化理念上延续着数理先行的技术路线,这预示着欧美将通过元宇宙打造一个或一系列颠覆性的数理世界,虽然我们还不知道这个数理世界有哪些具体内容,但根据西方近百年的技术经验,若按“后网络时代”的定位,元宇宙的布局可能堪比计算机之父冯·诺伊曼和因特网之父伯纳斯·李(Tim Berners-Lee)的手笔,它将逐步完善元宇宙作为数理世界的构造,或许是某种巨大的前所未有的计算机网络系统,然后逐步向现实世界延伸,直至完成现实世界的数理化或数字化,就如同当年的计算机网络从ENQUIRE变成联通全世界的互联网一样。不难想象,正如当年欧美国家抢占计算机网络的先机而雄踞世界一样,元宇宙或许依然具有这样甚或更为宏大的技术布局,对于中国及其他发展中国家而言,这种布局可能意味着一种新的“数字鸿沟”(Digital Divide)并导致“不平等的新面孔”(3)参见联合国副秘书长阿米娜·穆罕默德在联合国大会上的发言,https://news.un.org/zh/story/2021/04/1083092。。

正如沃克斯传媒“The Verge”采访脸书董事长扎克伯格时指出的那样,这个虚拟空间应由谁来管理?它的内容应该如何规制?共享现实的标准是否存在?扎克伯格认为,元宇宙的管理问题有点像反城市犯罪,其实没有人能完满地解决一个城市的犯罪问题。但事实上,扎克伯格还是按总统指令撤下了有关不利于美国抗疫的相关信息。这说明,不论“脸书”还是“元宇宙”,都没有摆脱现实政治的影响。比这更为重要的问题是,“究竟谁才是增强现实的主人(who gets to augment reality)”?目前我们通过头盔看到的是美国的国会大厦等场景,这是否意味着元宇宙再次将世界区分为“我们的”和“他们的”?扎克伯格承认,“当代社会的最大问题是,我们的社会是不平等的。”[21]。从上述资讯看,元宇宙的构想及其建设牵涉到许多重大社会问题,比如虚拟空间的内部治理与政府的管理之间的关系问题,虚拟空间的平等性理想与现实社会的不平等之间的关系问题,等等。如果元宇宙回避这些问题,那么它很可能就是乌托邦;如果它能够主动解决或者至少正视这些社会问题,元宇宙就有可能从空想变成科学。

从目前国内资讯看,各大媒体或咨询机构对元宇宙的理解还局限于某种商业事件,比如一种网游技术的“迭代”(Iteration)、一种“区块链从1.0到3.0的演进”、一种“虚实融合的生活方式”等。这些认知可能只是在跟踪元宇宙的技术构想,而这种低端档次的“跟跑”可能使当代中国人继续沦落为数字世界的“二等公民”,就如同30年前的西方学者所预言的那样,“这些趋势的结果是世界也许会逐渐变化,并被分割为‘头’和‘身’的国家,或综合两种功能的国家。澳大利亚和加拿大强调指挥部(或‘头’)的功能,而中国将是21世纪‘身体’国家的模式。”[22]这就意味着,元宇宙并不是世外桃源,中国人必须打造自己的元宇宙,或者在世界性的元宇宙中争得一块属于中国人的地盘。

当然,我们的重点在于强调哲学在“元宇宙”概念界定上的不可或缺性,毕竟哲学,可能只有哲学,才有一套识别名实、道技、本原与派生、主观与客观、理论与实践、结构与矛盾、可能与现实、实然与应然、在者与存在、知识与权力等范畴工具,可能也只有通过这些范畴才能界分元宇宙以及更多类似事件的本质、走向和界限。对于元宇宙的概念分析等而言,哲学话语可能是必要的。仅就范畴看,哲学介入元宇宙的当务之急是厘定它的定义,廓清在概念上的混乱和歧义,彰显元宇宙的人类价值、民族地位、内在矛盾和社会风险。

三、讨论:“元宇宙”所涉及的几个深层哲学问题

在元宇宙即将到来的后互联网时代,或许存在几个前提性的哲学问题需要重新考量:哲学的学科体系何以可能?哲学作为世界观何以可能?哲学对人的终极关怀何以可能?

哲学这门学问是否还有存在的必要?自维也纳学派提出“拒斥形而上学”特别是罗蒂(Richard Rorty)的“后哲学文化”以来,哲学学科的合法性受到质疑,后现代主义哲学家企图对量子力学进行充满意识形态偏见的“后现代诠释”更是令哲学蒙羞(4)参见20世纪末和21世纪初的“索卡尔事件”或“科学大战”。,以至于S.霍金(Stephen William Hawking)提出“哲学已死”[23]的警语。从元宇宙的实际运行和研究状况看,尽管它的范畴以及运思,它的布局和视界,都是哲学性的,至少是与哲学高度相关的,然而,企业家、技术专家或社会科学家更多地看到它的商业价值,缺乏康德批判哲学对经典力学的认识论审读、缺乏马克思和恩格斯的《共产党宣言》对于蒸汽机革命的历史视野、缺乏“分析运动”对现代物理学革命的认识论重建、缺乏法兰克福学派对“技术统治”的社会批判,甚至缺乏后现代科学技术哲学对网络社会的“深描”。这种哲学理性的缺乏导致元宇宙的倡导者们在概念与范畴、主体结构分析、感性/理性、认知与行动等基本问题上失之偏颇。仅从元宇宙事件/思潮需要哲学理性但又缺乏哲学理性的维度看,即使在后网络时代,“哲学已死”的谶语为时尚早,即使人工智能及其增强,似乎都没有资格取代哲学。没有哲学的功夫,元宇宙的倡导者们难以提出一个准确的概念,甚至连真实与虚构的界限都难以理清。元宇宙至少告诉世人,也许哲学将死,但它至少当下还有存活的价值。反言之,那些早已被人类甚至哲学工作者自己都淡漠的哲学基本功,如描述世界及其运动的范畴体系、主客体界分及其认识论流程的分析与综合,虽然老旧但依然是“上手的”,总比扎克伯格之类无节制地强调感觉的增强要地道得多。换言之,至少从元宇宙看,哲学这门古老的学问,依然有其生存之道。当然,哲学工作者如何繁衍和开发哲学这门古老学问的道术,对包括元宇宙在内的时髦话题做出有分量的评说,哲学的学科建设任重道远。

哲学是否依然是世界观的学问?自分析运动特别是后哲学文化以来,哲学作为世界观的学问这一命题也一再受到现当代思潮的嘲讽和摒弃:讨论世界观问题就是形而上学,区分唯物/唯心就是哲学上开倒车等——哲学家应该去研究句法(“语言学转向”)和修辞问题(“修辞学转向”),我们应该从“扶手椅哲学”转向“实验哲学”(Experimental Philosophy)甚或“科学仪器哲学”(philosophy of scientific instruments)[24]。

元宇宙的倡导者将“宇宙”问题摆在人类特别是哲学工作者面前。当我们把感觉“增强”到极致的时候,如何界分虚拟世界与真实世界?“全副感官输入装置武装起来的网络行者坐在我们面前,他们似乎是而且确实是不再属于我们这个世界了。悬浮在计算机空间当中,网络行者摆脱了肉体的牢笼,出现在充满数字情感的世界中。”[25]这就迫使我们不得不重新回到哲学这位智慧老人的面前,在现代技术/制度条件下,重新讨论人与世界的关系问题:人所栖居的世界是生成的而不是神造的,但人具有认知及社会能力在世界创造了各种观念世界,依次为神话、宗教和科学体系,直至创造出与客观世界平行的数字世界,于是人类既可以凭借真实身份在现实世界中生活,也可以凭借数字身份在数字世界中生活。这就给人类,特别是哲学工作者提出一个重大问题:现实世界与数字世界的关系是怎样的,是现实世界决定数字世界,还是数字世界超越现实世界。对这一问题的不同回答,不仅仅在于判明他的哲学立场,而在于有助于人类思考元宇宙的性质、界限、生成路线和评价标准。如果认为现实世界决定元宇宙,那可能意味着元宇宙的概念和构想必须以现实世界为蓝本,它必须以现实世界的技术/制度条件为界限,它必须遵循从现实世界中来到现实世界中去的路线图。换言之,如果元宇宙的推进计划超越了现实世界所能提供的技术/制度支撑,那只能是炒作。当然,这并不重要,重要的是我们应该意识到哲学依然是世界观,在元宇宙时代,世界观依然是值得探索的哲学问题。元宇宙在,哲学或世界观就在。哲学或世界观对元宇宙的期待是,元宇宙不是对现实世界的超越,而是使现实世界更美好,是现实世界自我发展的新境界。当然,在元宇宙或后网络时代,不论是基于科学的维度还是哲学史的维度,哲学作为世界观不能也不应该停留在“智者”或“教父”的思维水平,更不应该拘泥于传统的观念与实在的二分法,除了开发“超越”(transcendental)、“互补”等传统哲学范畴外,而应该将“范式”(paradigm)、“建构”(constructivity)、“具身”(embodiment)、“镜像”(Mirroring)等范畴纳入世界观哲学的研究视野。在即将到来的元宇宙或后网络时代,哲学作为世界观依然值得坚守,但她必须完成并不断实现自我革命。

哲学对人的终极关怀是否还值得执念?我们知道,哲学安身立命的根底在于对人的终极追问:人是什么,人从何处来,人向何处去。但自20世纪初兴起的分析运动以来,有关人的论题已经或正在移交给史学、文学、文化学、社会学、政治学、法学、经济学、心理学、计算机等具体学科,这些学科在人类的发展过程、社会生活、经济活动和内心世界等的研究各有建树。昔日的“智慧之王”对人的追问是否还有必要?换言之,能否把对人的研究通通交由实证科学(包括人文社会科学)?但从元宇宙事件看,科幻作家更热心于人类如何在幻境中逃避现实的苦难,经济学家关注的是投资VR产业能否获得更大效益,法学家在争论现实社会的法律是否可以通用于虚拟世界,计算机科学家在盘算如何开发出更为强大的VR技术或算法去支撑日渐扩张的元宇宙计划。在这些学科门类中,人已经死去!正如迈克尔·海姆所说:“戴上头盔和数据手套,抓住控制棒,你便进到一个计算机动画世界。你一转脑袋就能见到三维的、360度的彩色风景。其他的玩家把你当成一个动画人物。”[26]正如马克·波斯特所说:“在这个世界上,主体没有停泊的锚,没有固定位置,没有透视点,没有明确的中心,没有确定的边界。当福柯在《物的秩序》中写道‘人已死去’时,他表达的便是信息方式中主体的迷茫。”[27]哲学,可能唯有哲学,恰恰在于拯救主体于各种各样的迷茫之中:意大利文艺复兴时期的哲学家在于将人类从宗教盲从中解救出来,马克思的哲学在于将人类从资本主义异化劳动中解救出来,F.培根、克尔凯郭尔、海德格尔和福柯等人在于将人类从习以为常的各种假象甚或“存在”中解放出来。元宇宙,不管是有意还是无意,也不管是有益还是无益,客观上正在制造这种人的沉沦,而且正在将这种沉沦从少数网游爱好者推进到全人类,尽管这种沉沦对于娱乐、军事、教育、交易、制造、社会管理等有诸多便利,但依然存在哲学的终极追问:人是什么,人从何处来,人向何处去。即使快递员戴着VR头套进入元宇宙中尽享所谓的自由,他依然是快递员,依然需要在现实社会中“衣食住行”。当然,哲学对人的定义需要修订:人可能具有真实身份与数字身份的双重身份,他可能在不同时段栖息于现实世界与虚拟世界之间,人或许需要定义为真实的社会关系和虚拟的社会关系的总和。但最为重要的是,只要人的存在样态没有完结,不论是真实的人还是虚拟的人,都需要哲学论证。只要人在,哲学必在。当然,哲学对人的终极关怀不能将对人的理解归并到“是”与“应该”的抉择,当代哲学所面对的人早已经不是简单的“主客体的统一”或“社会关系的总和”,它已经具有了真实身份和数字身份的双重“国籍”,而且正在走向真实身份的数字化和数字身份的真实化。因此,哲学作为人之终极追问应该修订它对主体的理解,应该将“替身”(avatar)、“网络—角色”(actor-network)、“虚拟社交”(social VR)等概念纳入人类终极关怀的范畴谱系中。或许在不久的将来,哲学对人的终极关怀将由传统的人学三问演化为人类(个体)有多少种身份?他从哪个(些)世界中来?他的去处有多少种可能世界(possible world)?

元宇宙承载着太多的哲学话题,除了本文的议题外,它可能对科学技术哲学、认知科学、伦理学等不同哲学学科都提出了新的议题;它的二元世界到多元世界的学术史/思想史历程、从科幻到实业的社会发展路径等都是新异的哲学论域。一言以蔽之,元宇宙的来临至少证明,“哲学已死”的谶语为时尚早。人在,哲学就在;但世界变,哲学亦变。