温州寺观园林发展脉络与营造特色

2022-12-09潘泰妙钱勇王月瑶陈波

潘泰妙,钱勇,王月瑶,陈波

(浙江理工大学 建筑工程学院风景园林系,浙江 杭州 310008)

温州是一座山水斗城,素有“东南山水甲天下”的美誉,具备天然风景的优势,寺观园林的遗存数量远超过其他类型园林。寺观园林是中国古典园林三大类型之一,不仅有史书和地方志等古籍资料,还有近现代的著作与论文等。

古籍中对温州寺观园林记载内容比较简单,多见于地方志、山水志和艺文、游记之中。南朝宋人郑缉之编撰的《永嘉郡记》[1]、现存较为完整的明弘治《温州府志》[2]、明嘉靖《温州府志》[3]、清乾隆《温州府志》[4]等,以及明永乐《乐清县志》[5]、明隆庆《平阳县志》[6]、清嘉庆《瑞安县志》[7]、清光绪《永嘉县志》[8]、清光绪《分疆录》[9]等,其中都有关于寺观等篇章;还有如清乾隆时期曾唯纂的《广雁荡山志》[10]、《白石山志》[11]等雁荡山志数部;历代游览胜地江心屿,有志书清康熙《江心志》[12]、清嘉庆《孤屿志》[13]。另外,从《温州古旧地图集》[14]可大致了解浙江各地区佛寺道观的分布,是研究温州寺观园林的重要资料来源。

现代文献中,杨新平等[15]编著的《浙江古建筑》,其中第三章寺观、庙宇收录了浙江现存优秀佛教寺院和道教建筑等;林清清[16]的《温州传统风景园林的地域特色调查与研究》将温州寺观园林分为风景寺观、邑郊寺观和城市寺观三大类;《温州佛寺》等[17]较为系统地归纳了温州地区佛教的发展史。

南宋时期,浙江就是“五山十刹”的中心,由此佛教文化发展繁荣,温州寺观园林可研究资源丰富。但相对而言,学者对于温州地方性寺观园林的关注及研究远远不及私家园林普遍,又因为政治、经济、自然等因素,温州寺观园林仅有部分遗存。所以,深入研究探讨温州寺观园林,不仅可以保护宝贵的物质文化遗产,体现地域文化内涵,也可以从历史风景园林中学习借鉴,古为今用。

1 温州寺观园林生成环境

佛教和道教均崇尚自然,喜欢在名山大川中营建传教修道的寺观。温州山多平原少,具有丰富多变的地理环境,其中泰顺、文成更是有“九山半水半分田”之说。山地部分展现出深幽、旷奥的特色,山地、丘陵中有较丰富的林木、水体和动植物资源,是寺观选址的理想场地。有了天然的场所,加之独特的东瓯文化,温州民性质朴,崇尚礼仪,民间好佛事,信占卜,讲风水。最早的道教始于三国吴时期,佛教在西晋时就建有佛塔,可见,温州宗教文化源远流长。

2 温州寺观园林发展脉络与分布

2.1 寺观园林发展脉络

六朝时期,温州有大规模的汉人迁入,其中有一批主要为“宗教人士”,以陶弘景等为代表,带有宗教性质的园林开始兴起,如在“瑞安县西四十里”的陶隐居丹室和丹霞山中张文君居处等。随着寺观园林的发展,“舍宅为寺”的风尚开始盛行。

隋唐时期,来自福建地区的移民给温州带来了俗神陈靖姑等闽地信仰,弘治《温州府志》记载了温州各地在此时产生了大量庙宇。同时,统治者对佛教的尊崇推动了山区开发来营建寺观,如初唐时的诺讵那高僧,率领弟子们在“风光无限好”的北雁荡山修建寺院,由此传授佛法。北宋初期,统治者追求清静无为,从而道教大受推崇,山林间寺观蔚然成风。随着宋室南渡,温州社会、经济和文化都走向繁荣,禅宗的发展盛极一时。此时的僧人大多有良好的文化修养,精通诗文书画,文人士大夫也好与其交友,这使得温州寺观园林由世俗化进一步园林文人化。

元代奉行藏传佛教,温州佛教发展处于弱势,许多名刹长年失修,道教则维持了两宋时期的繁荣。直到明代,随着禅宗、净土宗、天台宗相结合的“江东佛教风格”进一步发展,佛教日趋社会化、世俗化。清初,国家推行扶持佛教的政策,大批量的佛寺得以重修,此时寺观园林在布局和营造手法上都逐渐成熟。总的来说,元明清时期温州寺观园林沿袭两宋以来世俗化、文人化的风格,寺观园林虽然不以宗教色彩取胜,却通过园林营造美化了寺观本身环境,从而民众也可以在此进行公共活动。

2.2 寺观园林分布

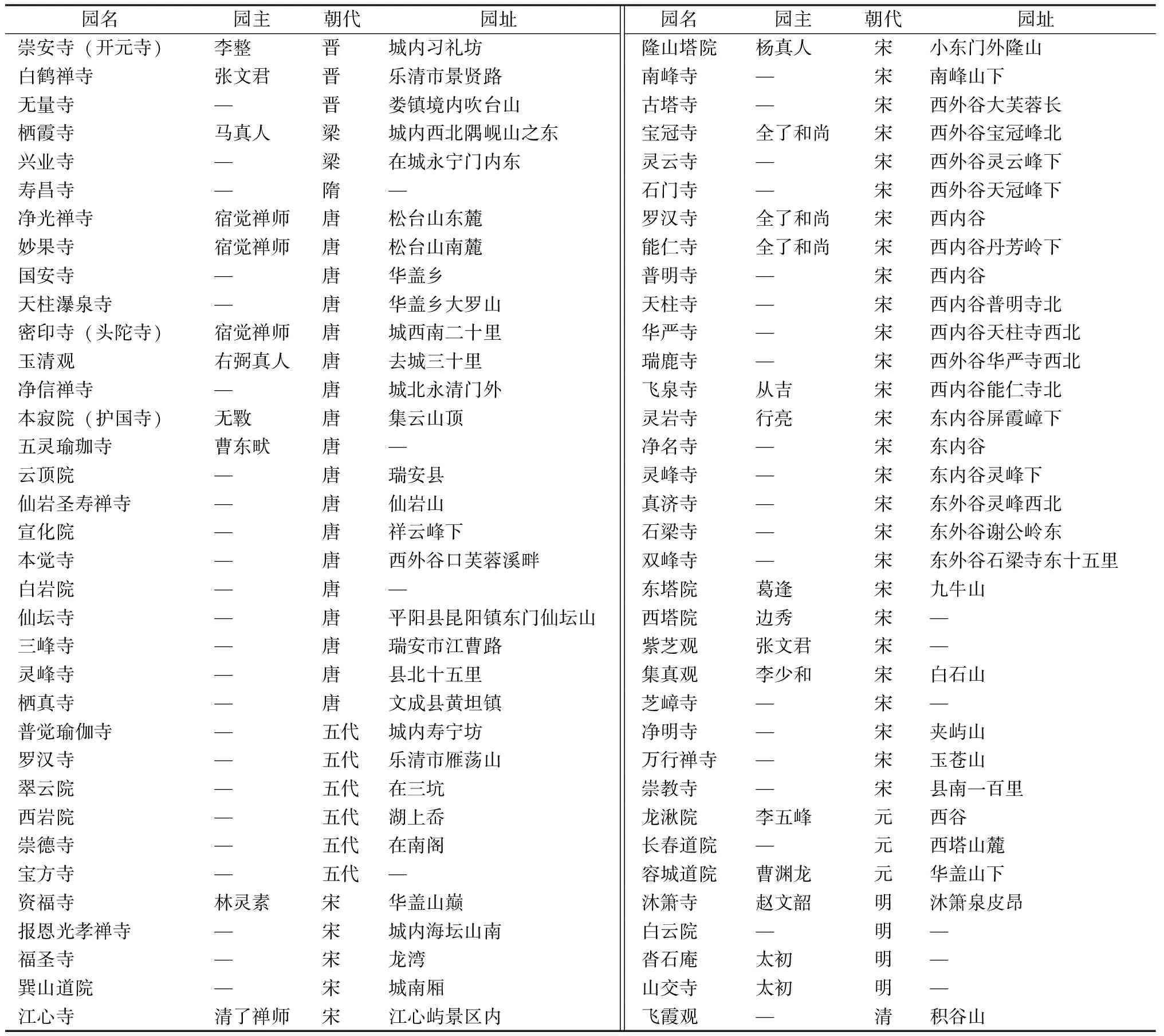

温州境内多地山环水抱,寺观园林分布大致可分为三类。一类是栖于山林,尽收山川之美,远离凡尘,如南北雁荡、仙岩、白龙山等地,或建于山巅、山脚或山洞。有诗云雁荡山:“本觉凌云到宝冠,能仁古塔上飞泉。普明罗汉石门里,瑞鹿华严天柱边。古硐灵峰真济并,灵岩霞嶂净名连。石梁不与双峰远,十八精蓝绕雁巅。”第二类是建于既能欣赏山石林泉、又靠近城市的邑郊地带,便于城镇中的人前来布施、游玩,有利于寺观运营。此类寺观一般建在开阔的山脚或缓坡上,如孤屿之上的江心寺和位于乐清县城郊西北处丹霞山下的白鹤禅寺。第三类是建于城市,此类寺观大多在城市的边缘,闹中取静,如华盖山有资福道院,积谷山有飞霞观等。据史料记载和调研整理出的温州主要寺观园林的园址和概况如表1所示。

表1 温州主要寺观园林分布

3 温州寺观园林营造特色

3.1 融于山林,清旷自然

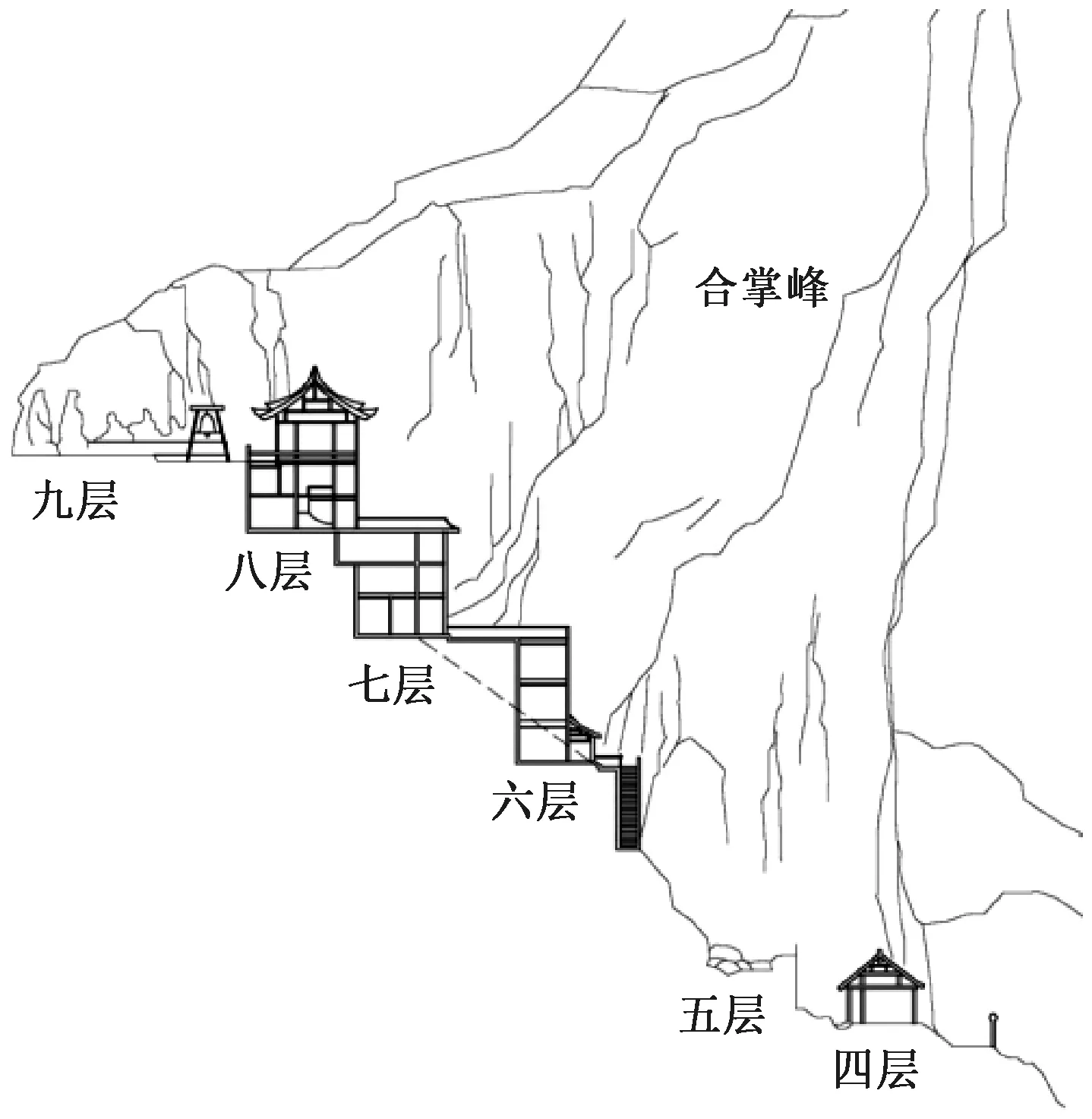

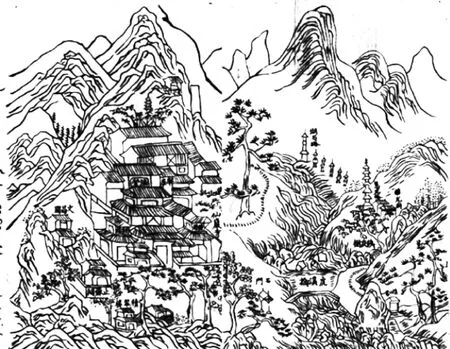

温州境内不管是城中、城外还是郊区,多山环水抱,山林中“藏风聚气、龙砂走穴”,是寺观选址的理想场地。由上述温州主要寺观园林分布表可知,温州寺观园林选址或隐于山林,或背山面水,或依水而建,与自然环境相融相合,巧借秀美山川之景,从而产生清旷自然的风格。如雁荡山灵峰景区的观音洞,就是融于山林的一处绝佳寺观园林。观音洞嵌于合掌峰之间,古寺若隐若现,巧妙点缀自然,使合掌峰更具灵气(图1)。有诗云:“两峰合掌即仙乡,九叠危楼洞里藏。玉液一泓天一线,此种莫问甚炎凉。”

图1 观音洞外貌

3.2 因势就形,布局多样

温州寺观园林因山水相融的择址环境,根据地势变化形成多种空间布局形式。地势平缓地带的寺观多为中轴对称合院式布局,秩序井然,层层递进;而选址于特殊地形的寺观,其布局根据环境特性而展开,没有一味地刻板追求宗教空间的轴线,顺应自然、因地制宜,体现出“师法自然”的造园理念。

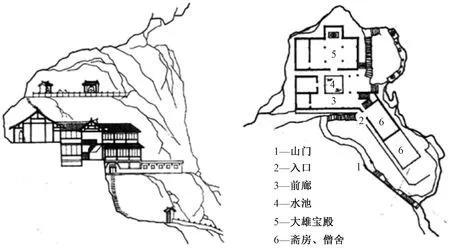

上述提到的观音洞,建筑布局因势就形,贴岩而建、如履天梯(图2)。南雁荡山观音洞(南雁荡山也有一观音洞,与合掌峰观音洞不同)中的慈云佛寺,也是巧妙地利用了天然洞穴和地势(图3),而且观音洞又处于峰顶,云雾缭绕,诚然一派佛家胜境。南雁荡山还有如仙姑洞,建筑也是倚岩而筑,与自然空间融合共生。

图2 合掌峰观音洞剖面图

图3 南雁荡山观音洞平、剖面

3.3 内外交融,蔚为大观

计成在《园冶》中指出:“夫借景,林园之最要者也。”[18]温州市域水源丰富,寺观园林外部拥有得天独厚的自然山水环境。寺观园林营建水景时多形成园内外相连的共成水景,使园景有无限延伸、幽远的意境。堆山叠石的手法也不例外,有巧借自然山石之景,纳入园中的风尚。

位于仙岩积翠峰下的圣寿禅寺(原称仙岩寺),前有虎溪环绕,左右有狮子峰、卧象山相抱。寻溪而上,三姑潭侧有流觞亭,梅雨潭畔梅雨亭,通玄洞,拾级而上又有三皇井、谢公亭、升仙亭等,几处景致围绕佛寺。孙衣言有书:“震旦一花开,却看龙象高居,指顾仙岩成佛国;曹溪勺水在,未许马驹踏破,庄严福地接罗天。”圣寿禅寺依托仙岩美景,内外兼顾的布局,形成蔚然大观的仙家胜境(图4)。

图4 圣寿禅寺

3.4 景借文传,意境清幽

园林常常是书法、诗文、绘画创作的对象和场所,温州寺观园林通过人文手法组织山、水、植物、建筑的营造,将宗教、文化主题与山水环境相结合,“文因景成,景借文传”,达到情景交融的意境。

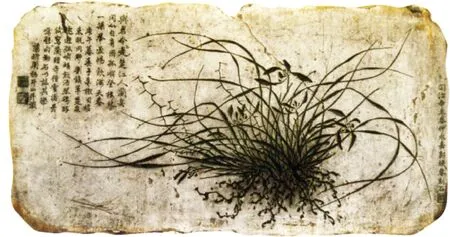

温州寺观园林不仅通过植物寄寓丰富文化信息,如常用香樟、罗汉松或银杏等树龄较长的乡土树种寓意香火绵延不断、源远流长,还结合楹联匾额、摩崖石刻、造像等丰富园林文化意境。如位于瑞安塘下场桥麟山南麓的龙翔寺,初建于南朝梁天监四年(502),至今还有两座老殿石柱楹联尚存,“墨池水滴昙花雨,玉磐声传贝叶风”“静观每会无言趣,坐咏欣当有得时”“佛地别尘凡日暮风清双屿伴,禅林无俗韵钟声夜静四山传”等。如瓯江孤屿中的江心寺,山门匾额“江心寺”三字,为赵朴初题书。匾下两侧楹联:“云朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮长长长长长长长长消”,原系温州知府王十朋题撰(图5);另有门联曰:“门开芥子须弥大,水抱莲花世界香”,为温州书法家陈铁生书;天王殿还有联:“海上有仙山漫说虚无缥缈,花中藏世界行深般若波罗”,正是通过楹联题字隐喻佛家禅修的清幽胜景。江心寺圆通殿外墙上现在还存有周斗山赠寺僧雪湄的一副写兰(图6),字画俱佳。还有在市区景山公园内的护国寺,历史悠久、高僧辈出,寺内原有毗卢佛石塔(图7),现在江心寺大殿后空地上置放,供人朝拜。

图5 江心寺入口

图6 周斗山写兰

图7 毗卢佛石塔

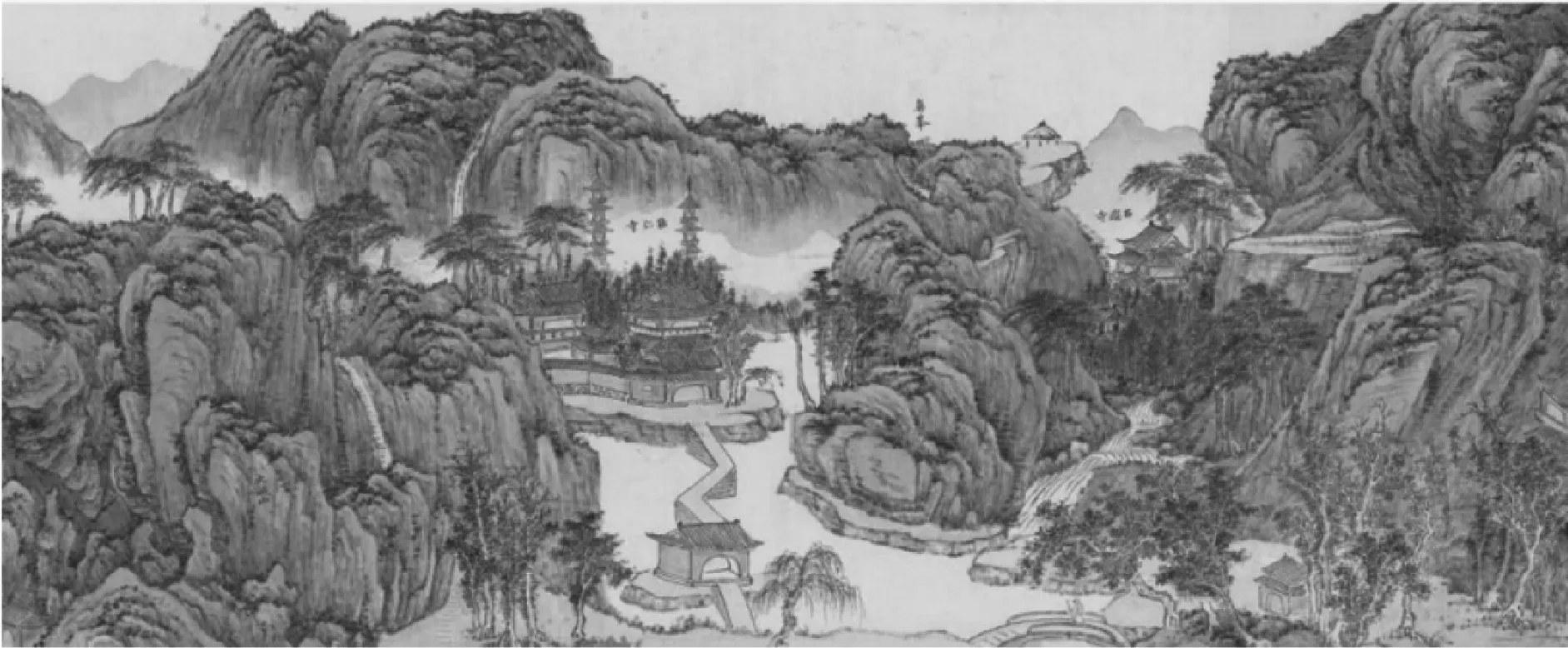

另外,还有大量的画家被美景吸引留下山水画作品,清代钱维城有《雁荡图》,着力刻画了雁荡山的53处景观,包括能仁寺等(图8)。文人逸士利用山水诗画,融人文意趣于自然山水之中,正是文化的整合与意境的再现。

图8 (清)钱维城《雁荡山》中的能仁寺

4 小结

温州寺观园林得益于温州优美的自然山水和深厚的文化积淀,形成了不同于江苏、福建等省份的天然山水园,更能体现生态和谐、巧借自然的造园手法,表达清旷自然的意境。通过研究温州寺观园林蕴含的思想内涵以及地域文化特色,有助于对现代温州园林资源和历史的认识,推动营造出既具有温州特色,又满足本地居民生活习惯和审美趣味的园林作品。同时,加强温州寺观园林的保护显得尤为重要,特别是在浙江省打造“浙派园林”这一品牌的政策背景下,更加具有十分重要的现实意义。