旧方志中的灾异记录偏失研究

——以临汾地区明代灾异记录为中心

2022-12-08王杰瑜杨子江

王杰瑜,杨子江

(太原师范学院 历史与文博学院,太原 030619)

灾异记录是地方志的重要内容,通常以“祥异”为名自成一卷。秉持着“惟德可弥灾”的编纂思想,[1]凡例,6地方志中的灾异记录不仅囊括了当地发生的重大灾害,还附带有农业上的丰收和时人所未能理解的各种异常现象,即“若夫嘉禾卿云河清星聚,当世瑞征尤宜备载,而霾风淫雨田没地震,一时变异足资修省者”[2]卷23,1,内容十分丰富。作为地方记忆的传承,灾异记录反映着区域自然环境变化及其对民众生产生活造成的影响,是一个地区人地关系的风向标,因而受到研究者的重视。然而地方志存在的资料错讹、行文错误等问题同样是不争的事实,如何有效整理、利用方志资料,早已引起学界的广泛讨论。对此,陈明猷等从宏观和个案的不同角度总结了地方志的整理方法、成果以及启示[3-5],赵庚奇等对地方史、志性质的异同和各自的功能、价值做了探讨[6,7]。白茜锐等对灾异记载的编撰特点和史学思想进行了探究[8,9]。上述工作取得了一定成果,但对于地方志灾异记录的偏失及如何利用,还缺乏进一步的探讨。地方志灾异记录的内容存在漏记和错记的情况,且在表述上以描述为主,多为修撰者的主观感受,这必然影响到方志资料的可靠性,给地方史研究带来诸多不便。因此,对地方志灾异记录的偏失问题展开深入研究,具有重要意义。

今临汾地区在明代包括三州十四县(1)参照中华书局于2014年出版的《临汾市志》,临汾地区在明代临包括:平阳府直领的临汾、襄陵、洪洞、浮山、赵城、太平、岳阳、曲沃、翼城、汾西、蒲县共11县,府属的霍州、吉州及乡宁县,隰州及大宁、永和县。,属平阳府。明清时期,官方对灾异记录工作越发重视,且当地生态环境所受到人类活动的影响日益加大,致使该区域灾异记录明显增多。丰富的方志灾异资料体现着历史时期当地人地关系的演变,对其展开研究具有一定的典型性和现实意义。本文拟以临汾地区的地方志为主要资料来源,通过对其中的明代灾异记录进行整理,归纳出偏失情况及可能的原因,并对如何利用地方志研究地方灾异进行探讨,通过这种史学的辨析与探究,以期加深对地方志修撰中痼疾的认识,深化方志研究在地方史中的意义。

一、方志中灾异记录的整体状貌

(一)灾异记录的数量

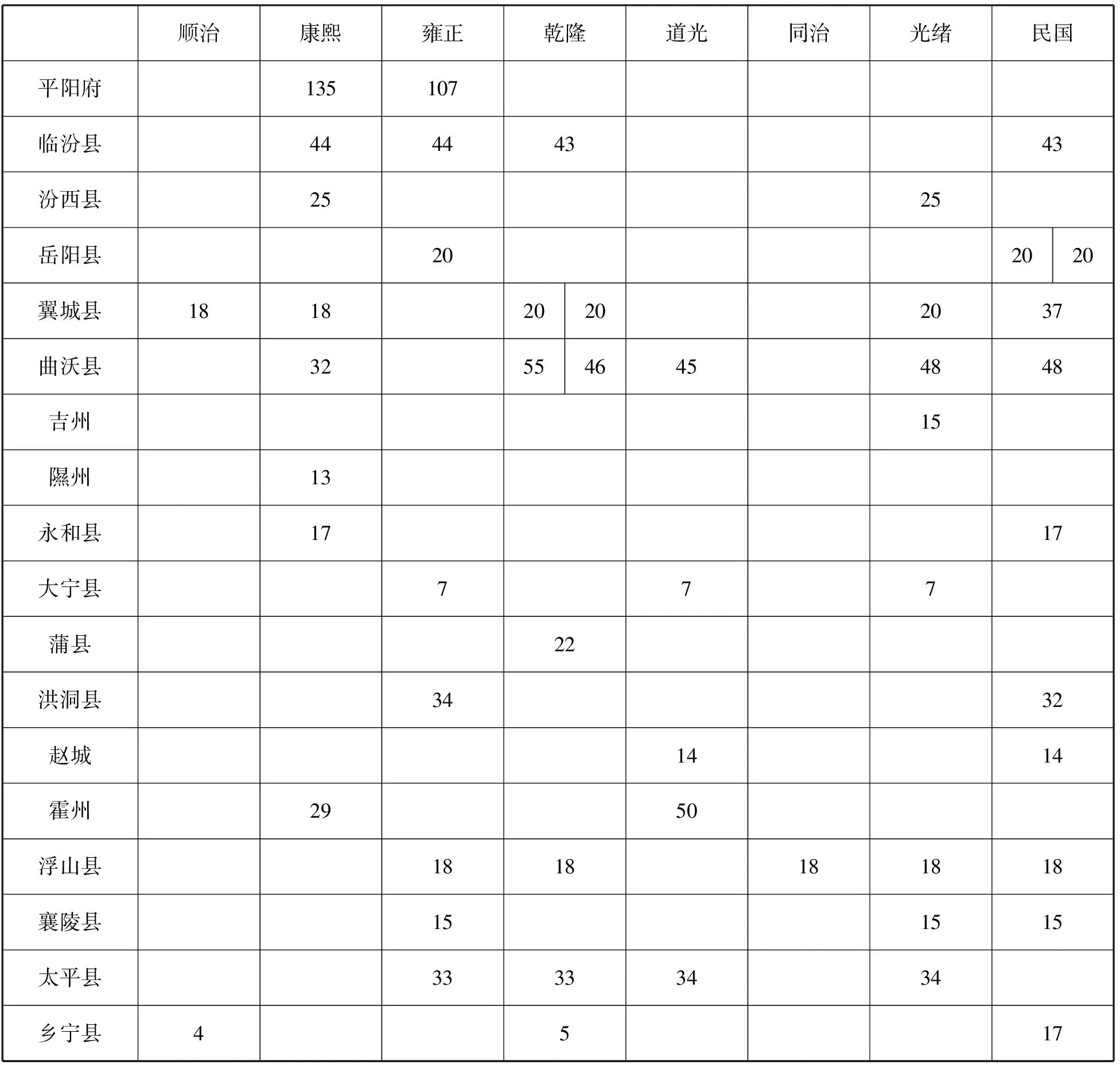

笔者对临汾地区地方志中明代灾异记录的数量进行统计,整理为表1。

表1 临汾地区方志中的明代灾异记录数量 单位:次

同一地区不同版本方志中的灾异记录多数量相近,这是由于地方知识群体修撰方志时往往对前代方志加以借鉴,但其间仍有差别。如雍正《临汾县志》与乾隆《临汾县志》的灾异记录在数量上仅相差一条,但在内容上存在出入的足有九条之多,甚至出现前者称万历四十一年(1613)秋“大水,议赈济”[10]卷5,19,后者却称该年“大旱”[11]卷9,6的情况,此外,也有少数在数量上存在较大出入的情况,如顺治《乡宁县志》和乾隆《乡宁县志》仅有嘉靖三十四年(1555)以后的几条灾异记录,民国《乡宁县志》在此基础上又补充了十余条。

不同地方的方志所记载的灾异数量存在较大差别。平阳府作为统县政区,记录数量自然最多。此外,曲沃县志的记录最丰富,最多者达到55次。临汾、汾西、岳阳、翼城、蒲县、洪洞、霍州、太平方志所记录的灾异数量较多,基本都超过20次。吉州、隰州、永和、大宁、赵城、浮山、襄陵、乡宁方志所记录的灾异数量较少,基本在20次以下。各志中嘉靖、万历两朝的灾异记录普遍较多,明前期的记录普遍较少,可能是由于明中后期才逐渐兴起修志风尚,修撰时对前代灾异已无从考证,如永和县方志至成化一朝才开始有记录,大宁县方志至崇祯一朝才开始有记录。此外,而太平县志记录其在崇祯一朝发生灾异12次,赈济1次,远多于其他州县方志在这一时期记录的数量。

按类别区分,各方志对农业丰收的记录最少,相关记录较多的霍州、汾西方志中也仅寥寥数条。对灾害的记录数量最多,是方志灾异记录的主体。其中以天灾为主,旱灾数量最多。对人祸的记录数量少,有时附于异常现象之后,如洪洞县嘉靖二十年(1541)“日食,既是年寇入山西晋阳以南,人民多被杀掠”[12]卷8,12。对异常现象的记录中,异常天象占比最高。

(二)灾异记录的详略

各方志对农业丰收的记录最为简略,多用“有”“大稔”“禾登”进行表述,如汾西县“嘉靖三十七年(1558)有年,万历十五年(1587)禾登”[13]卷7,11、岳阳县“万历三十六年(1608)岁大稔”[14]卷14,2,对异常现象的记录通常详于对灾害和丰收的记录,一方面由于异常现象本身不易简略记述,另一方面反映出志乘修撰者对此的重视和对现象背后特殊意义的探求,如临汾县“嘉靖二十四年(1545)夏四月卿云见,是月十一日午时五色见日边,长二丈许广二三尺,良久方散”[10]卷5,18,不仅将发生的时间精确到了“午时”,还记录了形态和持续时间。灾害记录的详略视灾情严重与否而有所区别,一般灾情越重则记录越详细,对于重大灾害有时会附上赈灾情况,如襄陵县“嘉靖七年(1528)大旱蝗,二麦无收,秋禾失望,民不聊生,知县张伟开仓赈济,逾岁乃安”[2]卷23,1。此外,对人祸的记录通常较为详细。如洪洞县“正德六年夏五月,有流贼经过,先日前哨三人来南城下,时边商在城箭射,一人坠马死,贼速回,相谓城内有军,次日早,远离城半里许,径往赵城,县民无恙”[12]卷8,11,将流贼扰城的经过、结果一一记述,具有较高的史料价值。

各州县方志的灾异记载详略程度不一,如雍正《平阳府志》称“嘉靖八年(1529)六月,洪洞、临汾、曲沃螟蝗食稼”[15]卷34,21,在同年的县志记录中,洪洞县“秋飞蝗蔽日,县民祭蜡,东飞乃息”[12]卷8,11,临汾县“六月,蝗,蔽天匝地,食民田将尽,自相食,民大饥”[1]卷5,18,曲沃县“夏六月,大饥”[16]卷28,3。对于这一年蝗灾的记载,雍正《洪洞县志》、雍正《临汾县志》详于康熙《曲沃县志》。总体来看,临汾、翼城、永和、蒲县、洪洞、浮山、襄陵和太平方志对灾异的发生时间与情况记录较为详细,而汾西、岳阳、曲沃、吉州、大宁、赵城和霍州的记录则相对简略。其中赵城县方志的灾异记录全部从《山西通志》中辑出。各方志的灾异记录在数量与详略程度上存在一定的相关性,如吉州、大宁和赵城方志记录的数量少且相对简略,临汾、翼城、蒲县、洪洞、和太平方志记录的数量多且较为详细。

此外,同一政区不同版本方志之间也存在详略差异,具体来看,有新志对旧志进行补充,如万历《临汾县志》载“成化二十年,大旱,饿殍盈野”[17]卷8,6,康熙《临汾县志》补充干旱原因为“秋不雨”,并记述了直至次年六月“始雨”[10]卷5,18。也有新志对旧志加以精简的情况,如雍正《洪洞县志》载万历十二年“秋有雨,麦种广布,冬有雪,麦苗春盛而收”[12]卷8,13,民国《洪洞县志》简化为“有秋”[18]卷18,5。

综上所述,临汾地区各个地方灾异记录的详略程度有较大差别,数量上也并不相近,多者可达五十余条,少者仅十余条。临汾地区内部虽存在自然环境和社会发展状况的差别,但整个区域在灾异的发生上似乎不应有如此明显的差别。一定程度上可以归结为地方志灾异记录的修撰缺少严格而统一的记述标准,致使不同地方志中灾异记录偏失程度不同。在灾异记录上,通常认为数量多、记录详细的方志相对可靠,不易偏失,反之亦然。

二、灾异记录偏失的情况

虽然古代志乘具有一定地方史的性质,但“志属信史”的说法仍有待商榷。方志中的灾异记录的偏失在临汾地区各方志中都有体现,不仅数量多、时间跨度大,更是广泛存在于不同类型的灾异记录中。在大致了解明代平阳府灾异记录的整体状貌后,集中笔墨分析其偏失的典型状况,有利于保证研究的深度。

(一)记载缺失

嘉靖七年气候极其炎热,就旱情程度来说,尤以入秋以来最为严重。户部上奏称:“各处灾伤,以陕西、四川为甚,湖广、山西次之。议将各省夏秋税粮照被灾分数停征,其应赈给者查各布政司贮库银两及见在仓粮动用,不足则发太仓银给之。仍议发盐引及蠲免兑军等粮各有差。”[19]卷93,2134嘉靖帝批答:“朝廷悯念民穷,欲大施蠲赈之恩。”[19]卷93,2135足见这次灾情的严重性。山西虽灾情“次之”,但遭受的破坏仍延续到下一年。《明史·世宗本纪》载“嘉靖八年春正月己亥,赈山西灾”[20]卷17,222,正月的赈灾显然是对上年受灾地区实施的赈济措施。

临汾地区同样受到旱灾的波及,万历《平阳府志》载“河东诸州县大旱,蝗”[21]卷10,93,康熙《平阳府志》亦称平阳府“大旱蝗”[22]卷34,13。雍正《平阳府志》对前代记载进行精简,记述了辖区内十一个地区中发生饥荒的八个地区,即“秋,襄陵、太平、翼城、洪洞、赵城、汾西、曲沃、临汾饥”[15]卷34,21。这一情况在雍正《山西通志》中也有所记载卷[23]163,6。然而查阅各县志,上述八个地区中唯独太平县方志没有相应记录。遭受这类需要中央政府赈恤的极端气象灾害,平阳府作为府一级行政区,它的灾情记录通常是较为可信的。且极端气候事件往往发生在一个较大范围的区域,相邻的襄陵、翼城、曲沃、临汾都受灾严重,太平县这样一个“男力畎亩,女务纺织”[24]卷3,292,以务农为主要生产方式的地区又怎能不受旱灾的影响?当是太平县方志中集中记录灾异的《祥异志》存在缺失。将《祥异志》置于一旁,在方志的其他篇章中却发现了有关这次灾害的描述。在对太平县“义行”的记录中提到:“嘉靖七年,河东大饥”,当地富户卢登给贫民免费提供粮食,[24]卷11,452是该年当地发生旱灾的一条佐证。这种情况在其他方志中也出现较多,如雍正《洪洞县志》在其《建置志》中记载“弘治十七年(1504)涧河浸塌东南城数堵”[12]卷1,11,但在其专门记载灾异的《祥异志》中都没有相关记录。

(二)记载不完善

华县地震是明嘉靖年间发生的一次特大地震,留下了较为丰富的文献资料。《明史》载“嘉靖三十四年十二月壬寅,山西、陕西、河南地大震,河、渭溢,死者八十三万有奇”[20]243,嘉靖年间官至刑部尚书的黄光升在其著作《昭代典则》中亦称“山西、陕西地大震,官署民屋尽倒,压死者以数万记”[25]卷28,32,这显然是一次破坏性极强、波及范围极广的重大灾害。虽然地震中心在今陕西省渭南市华州区,但据相关学者研究,山西省的影响区位于该次地震等震线椭圆的右侧长轴方向,省内绝大多数地区都遭受到五度的破坏,八度区更是主要分布在临汾地区。[26]16雍正《平阳府志》对这一重大灾害也有所记述,“嘉靖三十四年十二月平阳地震,自蒲解至洪洞,有声如雷,月余始息”[15]卷34,22,记录的范围涵盖了雍正《平阳府志》涉及的一州十一县中的七个县。然而,就这次地震的规模来看,波及范围不应当“至洪洞”为止。临汾地区的碑刻资料述及地震范围时称“北至吉州,东至潞安,南至灵宝,西至陕西,东北至霍州,东南至翼城,西北至渭南,西南至潼关”[27]658。洪洞以北地区的方志资料中,汾西县“地震,有声至,自西南,屋舍倾,人有压毙者”[13]卷7,11,霍州“地震有声”[28]卷16,52,榆次县“地震,声如雷”[29]卷16,515,祁县“夜地震”[30]卷16,592,甚至山西北部忻州和代州等地也对此多有记录。康熙《平阳府志》对此记载较为完善,“十二月,地震,各州县同日地震有声如雷,蒲州为甚。地裂水涌,城垣屋舍殆尽,人民压溺死者不可胜纪”[22]卷34,14。相比之下,雍正《平阳府志》不仅在记述上较为粗略,且记录中缺少了本应包括的岳阳、灵石、赵城、汾西和霍州五地,当是记录的精确程度不足。此外,万历《平阳府志》记述为“蒲州地大震”[21]卷10,94,同样存在疏漏。

又如崇祯十三年(1640),《明史·庄烈帝本纪》谓“是年,两畿、山东、河南、山陕旱蝗,人相食”[20]卷24,327,《明季北略》中亦有“发仓粟赈河东饥民”[31]卷16,1的赈恤记录,说明这次大规模的异常气候事件对河东地区造成了严重危害。根据临汾地区方志中的灾异记录,将部分受灾情况整理为表2。康熙《平阳府志》记载这次大范围旱灾影响到了整个晋西南地区,各县志的记述也说明旱灾至少影响了雍正《平阳府志》所涉及十一个地区中的八个,襄陵、翼城、曲沃三地甚至出现“人相食”的惨状。然雍正《平阳府志》只记录了曲沃和太平两地河流枯竭的情况,虽然在一定程度上反映出气候的干旱,但在精准度上远远不足。

表2 崇祯十三年临汾地区方志中的灾情记录

(三)时间模糊

在对隆庆二年(1568)的记载上,万历《沃史》载“春二月,饥”[31]卷2,7。雍正《平阳府志》载“六月,临汾、太平、岳阳旱,曲沃饥,翼城蝗”[15]卷34,22,府志与县志对曲沃饥荒发生时间的记录存在差异(2)曲沃各版本地方志记载均相同,康熙《平阳府志》未记明时间,万历《平阳府志》缺少相关记录。。万历《沃史》载“隆庆元年秋(1567),大旱无禾”[32]卷2,7,说明在隆庆二年饥荒发生的前一年秋天,曲沃的农业生产便遭到旱灾的破坏,以至于没有收成,这一情况在雍正《山西通志》中也存在对应记载[23]卷163,11。至次年春天青黄不接的时候,歉收农民的粮食已经食尽,很可能发生县志所谓“春二月饥”的情况。而据雍正《平阳府志》所载,隆庆二年平阳府境临汾、太平、岳阳三县爆发旱灾,自古“旱蝗相伴”,翼城县的蝗灾大概率也是天气炎热、干燥的缘故所导致,可知这一年平阳府地区气候出现异常高温,那么曲沃的饥荒就很有可能延续到府志所载的该年六月。就上述资料来看,县志与府志记载隆庆二年曲沃饥荒的发生的时间虽不同,但均有一定的可能性。

记录于不同资料中但在时间上存在出入的情况较为常见,如雍正《平阳府志》载“弘治八年(1495)夏,曲沃大旱”[15]卷34,21,而万历《沃史》称“秋七月,大旱”[32]卷2,4。雍正《平阳府志》载“秋,洪洞、临汾、霍州、汾西大饥”[15]卷34,22,而雍正《洪洞县志》载“春大饥,民相食,饿殍营野”[12]卷8,12。虽然没有一一考证其具体情况,但无论如何都反映出方志中的灾异记录存在一定的问题。

(四)书写错讹

如雍正《平阳府志》载“嘉靖三十六年(1557)霍州汾西大稔,五月岳阳地震,霍州汾西大有年”[15]卷34,22,其中“霍州汾西大稔”与“霍州汾西大有年”都是对两地农业丰收的记录,似不应在同一年中出现两次。这一年康熙《鼎修霍州志》载“有年”[28]卷16,53,汾西县方志和岳阳县方志没有记录,不足以判明情况。次年,雍正《平阳府志》没有记录,康熙《鼎修霍州志》载“有年”[28]卷16,53,雍正《岳阳县志》载“地震有声”[33]卷9,43,康熙《汾西县志》载“有年”[34]卷7,17,又雍正《山西通志》载“五月岳阳地震,霍州汾西大有年”[23]卷163,10。可见嘉靖三十七年(1558)岳阳、汾西两地的情况与雍正《平阳府志》嘉靖三十六年“霍州汾西大有年”之后的记录恰好相符。结合这两年的记录,当是雍正《平阳府志》脱去了“嘉靖三十七年”,将两年的灾异合为一年,因而出现了偏差。这一推测在万历《平阳府志》[21]卷10,95和康熙《平阳府志》[22]卷34,14中也能得到印证。

这种书写上的错讹在方志中还存在不少,又如宣德八年(1433)夏天,曲沃县因干旱而造成饥荒[32]卷2,3,康熙《平阳府志》中也有明确的记载[22]卷34,11。然雍正《平阳府志》的灾异记录仅为“八年曲沃”四字[15]卷34,20,显然是存在问题的。

(五)人为附会

这一类情况是指在灾异记录上存在明显人为附会的内容,故而成为一种与实际情况不符的错误记录,而非指一般的“日食”和“彗星”等时人所不能理解但未加附会的异常现象。譬如天启三年(1623)霍州有“流寇突至南关,杀人数十,每有鬼夜泣”[28]卷16,53,永乐十九年(1421)岳阳县“邑南池开并头莲,有异香,次年张莹登进士第”[33]卷9,42。方志的修撰者认为灾异与人事之间存在某种联系,意在劝勉地方官员勤恳执政,是天人感应思想在方志修撰中的反映。同时,这类记载也具有真实的部分,上述材料中的张莹中进士与流寇作乱便具有较高的可信度和史料价值。

明清以来,临汾地区地方志灾异记录的编撰逐渐趋于理性,在内容上更加侧重于实际。这一点在各方志灾异记录前的序言中多有体现,如道光《直隶霍州志》谓“所辑皆水旱丰凶、山崩地震以及土寇流贼之实事,既不涉于荒唐,亦无俟于推测”[35]卷16,1,雍正《平阳府志》谓“天道远,人道迩,反蝗渡虎。有感斯,应尚敬之哉,作祥异志”[15]卷34,1。雍正《洪洞县志》更是直接指出这类记述“存则体乖,汰则伤隘”[12]韩坰序,3,反映出修撰者对此具有较为理性的认识。

从上述若干举要可以大致看出,方志中的灾异记录不仅在描述上模糊、含混,缺乏量化标准,而且所记录的情况与实际情况之间存在一定偏差。由此可见,地方志中的灾异记录虽具有地方史的性质,存在一定史料价值,但并不足以作为信史。正如梁启超所谓:“尤幸有芜杂不整之方志,保存‘所谓良史者’所吐弃之原料于粪秽中,供吾侪披沙拣金之凭藉。”[36]493以地方志为基础研究地方灾异,需要在辨析史料本身价值的基础上,广泛搜求资料,并结合区域环境特征和自然灾害特性等多个方面进行综合判断。下文拟对偏失的原因做出归纳,以期进一步加深对这一问题的理解。

三、灾异记录的偏失缘由

第一,志书修撰的局限性。谭其骧认为“地方史主要记叙一个地区的过去,志主要记录现状。”[36]480二者在功能上存在天然差异,进而影响到修撰的体例、方法和所采用的资料,导致在史料价值上也有所区别。不仅如此,方志中不同内容的史料价值也不能一概而论,应当结合方志修撰的特点加以判别。以本地举贡、生员为主导修撰的地方志书,侧重于客观记录本行政区域内自然、政治、经济、文化和社会等方面的情况,而非探讨该区域历史时期社会发展的规律。其中,建置、沿革、物产、名胜等部分,或历代均有严格的记述标准,或是时人还能亲眼所见,所记录的内容较为可信,而地方士人修撰当地方志时,与灾异的发生时间间隔久远,能见到的资料较少,又缺少国家力量的统筹安排,只能“一面搜求旧籍,一面咨诸诸老,选而录之,编成新志”[38]吉延彦序,1,自然无法详尽地记录灾异情况。

同时,由于国家层面缺少严格的修志程序与规定,地方志修撰的间隔时间较长,这在修志风气不甚浓厚的北方地区更加明显。一次修撰过后,往往间隔几十年乃至数百年才加以续修。光绪《汾西县志》的修撰是光绪丁丑奇荒后,时任山西巡抚曾国荃“以赈务既竣,朝廷蠲拯殊恩久而或佚,爰有重修三晋通志之请”为由加以重修[13]锡良序,3,《原修汾西县志序》的落款时间为康熙十三年(1674),距此已二百年有余。又如民国《洪洞县志》,旧志修于雍正四年(1726),光绪初年开始重修,其间历经诸多变故,至修成时“忽忽又三十余年矣”[18]孙奂仑序,1,竟已是民国年间,与旧志间隔一百余年。面对如此之久的跨度,后世地方知识群体修撰方志时,不可避免地遇到资料匮乏的问题。同治《浮山县志》的修撰者即谓:“浮山县志自乾隆至今百余年未增一字,中间可传之人与一切当纪之事吾不知其遗轶凡几……后之人虽欲踵而修志,几何不叹为杞宋之文献耶!”[39]李芬序,1。这不仅直接导致相关记录的偏失,更是会造成“后无可考,遂不复续书”的情况,如康熙《汾西县志》就因“旧志始自前明,成化以前事无从臆补”[13]发凡,5,缺失了明成化以前的灾异记录。此外,各方志之间相互抄袭的也不在少数,康熙《平阳府志》阐述修撰体例时谓“祥异以通志为据,采各州县宜增者增之”[22]凡例,8,显然在编撰灾异记录时也对其他方志多有借鉴。这种“扳援先哲,附会古迹”的修撰方法[11]吴士淳序,2,使灾异记录的偏失得以蔓延,康熙五十七年修成的《临汾县志》误将此前历代县志中关于正统十二年(1447)灵芝生赤蛇见一事移至正统十一年(1446)[10]卷5,18,此后的历代县志对此加以沿用,其间自有正误之分。万历《山西通志》的修撰者李维桢即指出:“至有旧牍乖戾者,亦袭谬承讹,漫不经理,其何以征信耶?”[40]章廷珪序,3综上所述,方志中灾异记录的偏失是志书修撰本身局限性的反映,这种局限性既与志书修撰的目的、特点有关,也受到修撰者的地方属性的影响,最终体现为灾异记录的偏失,使方志中灾异记录的可靠性大为降低。

第二,修撰者的个人态度与记述能力。正如梁启超所谓“故学者欲独立任之,其事甚难,而一谋于众,则情实纠纷,牵制百出。此所以虽区区一隅之志乘,而踌躇满志者且不一二睹也”[36]507,地方志的修撰并非易事。地方士绅因此缺乏积极的修志意向,往往迫于朝廷的要求或某些特殊原因才开始修志。以康熙年间修成的三本《临汾县志》为例,康熙十二年(1673)版是地方官员为了应朝廷“昭天下郡邑纪乘各为删定而纂续之,昭隆轨大一统也”的倡导而修[10]卷1,11,康熙三十五年(1696)版则是由于上一年地震致使“斯志之版遂遗失七十页焉”,县令彭希孔以前志“详且备”[10]卷1,15为由,仅补勘了前志遗失部分。两次修撰都相对被动,成果自然乏陈可数。除后者增补了上年地震的相关情况外,两个版本县志的灾异记录都直接抄录年代更早的万历《临汾县志》,缺失了明万历年至清初的相关内容。此后,康熙五十七年(1718)知县宫懋言“悯钜典之残缺”,重新主持修撰活动。宫氏“旁搜博採,亲加点定”[10]卷1,7,投入了相当多的心血,新修成的县志在灾异记载部分不仅补充了前志所缺内容,其记述也更为详细。可见,地方志灾异记载的详略与否与修撰者的个人态度与记述能力有直接联系。这些修纂者虽多地方“文望素著,学行公正者”[10]卷1,11,但缺少相关的训练与选拔标准,且地方修志本身缺乏格式与质量的要求,最终导致地方志灾异记录的质量参差不齐。

第三,灾异记录主体的行政等级差异。相比于辖区内各个地方的方志,雍正《平阳府志》和道光《直隶霍州志》的灾异记录较为粗略,大都缺少对情况的具体叙述。这可能是因为高层次政区的灾异记录涉及多个低层次政区所发生的灾异,通常择其中较为重要者进行记录,而低层次政区熟悉自己政区内大小灾异的发生情况,因而记录更加丰富。如雍正《洪洞县志》载“万历十一年(1583)秋无雨,冬无雪,二麦少收。万历十二年(1584)秋有雨,麦种广布,冬有雪,麦苗春盛而收”[12]卷8,13,说明万历十一年洪洞县降水少,致使农业生产在次年春季遭受损失,但次年降水多,因而在秋季获得丰收,而各版本府志却都没有洪洞县于万历十二年受灾的相应记录。从当地的农业种植模式来看,主要粮食作物除了麦子之外,还有秋禾类作物,因此只要秋收丰稔,习惯上就不认为是灾年了,这或许就是府志没有加以记录的原因。这反映出行政等级越高,一般记录越简略,行政等级越低,一般记录越翔实。此外,临汾县作为这一地区的政治中心,其灾异记录相较于其他地方更为翔实。

第四,灾异记录的侧重点有别。不同方志对各类灾异记录各有侧重,如汾西县方志注重对农业丰收的记录,其相关记载便明显多于临汾地区其他县志。光绪《襄陵方志》在凡例中谓“并将救荒赈济事宜详录之”[41]例言,2,其相当一部分灾异记录附有地方的赈济活动。道光《直隶霍州志》在灾异记载中存在大量土寇流贼、兵祸战乱的记录,与其“所辑皆水旱丰凶、山崩地震以及土寇流贼之实事”[35]卷16,1的修撰体例一致。而许多方志不以此为重,往往缺少这类涉及“人祸”的记载。此外,临汾地区方志灾异记载虽注重“人事”,但对荒诞的内容多采取保留态度,认为“方外畸形习俗传闻令人疑信参半者,类皆出于稗官野史,无籍可考,要难视为不经,俾湮没于荒烟蔓草间也”[18]卷18,442。雍正《临汾县志》就中存在不少的坊间传闻,如“正统十一年(1446)九月,灵芝生,赤蛇见,重修尧庙落成之七日有灵芝生庙之左梁,又明日有赤龙见”[1]卷5,18,乾隆《雍正县志》对这类记述进行删减,同年的记录已更改为“尧庙灵芝生,赤蛇见”[11]卷9,5,上述种种都说明不同方志在修撰体例上存在差别,进而影响到对灾异记述的内容。

除上述原因外,地方经济文化发展程度、修志情况以及灾异资料数量等方面,都会对方志灾异记录产生影响。

四、灾异记录偏失的处理办法

方志中灾异记录的偏失对地方灾异的研究具有直接影响,如何处理材料以尽可能地挖掘地方志史料价值,是研究者共同追求的方向,在此谨提出若干可能的办法。

第一,校对方志灾异记录资料。受条件限制,地方志编撰时书写错讹、刻写模糊等问题层出不穷,尤其表现在对“年月”的记录上,如民国《洪洞县志》将嘉靖二十四年(1545)“夏四月,卿云”记为“夏四年”,将“崇祯七年(1634),夏星出参伐”记为“崇祯七月”[42]卷6,99。对其开展细致的校对、辨析工作,无疑是利用方志灾异资料的必要前提。通过对当地不同版本的方志进行比较,这类问题通常便能得到解决。

第二,认识区域特征和灾害发生特性。如前述对嘉靖七年旱灾的讨论便涉及了旱灾的区域性特点和当地具体的生产情况。由此可见,在对灾害发生情况进行判断时,灾害的致灾特征和当地自然、社会环境也同样值得注意。民间所谓“旱灾一大块,涝灾一条线”的谚语,正是说明异常气候事件以及地震、瘟疫等灾害在空间上通常呈区域性、广泛性,在时间上也多有连续性的特点,灾害的发生更是具有群发性和伴生性的特征,如何利用灾害的相关知识对灾情加以判断,是利用方志灾异资料时所应当关注的内容。

第三,认识不同方志灾异记录的特点。如前所述,不同方志中灾异记录的侧重点不同,灾异记录主体的行政等级和经济文化发展状况存在差异,方志修撰时距离灾异发生的时间也不同,这些都会对方志灾异记录产生影响。如雍正《平阳府志》载“正统十年(1445)翼城大雪深二丈二尺,道路不能通”[15]卷34,20,而顺治《翼城县志》载“大雪深一丈二尺”[43]卷1,161。两者对积雪的厚度记载不一。相比于府志,县志的修撰者对当地的情况更为了解,且其成书时间距离灾异发生的时间更近,因而后者的记述更为可靠。且万历《平阳府志》同样记为“一丈二尺”[21]卷10,91,便很有可能是雍正《平阳府志》在修撰中出现了讹误。可见,在利用方志灾异资料时,应当在认识不同方志资料特点的基础上,相互对照,互为补充。

第四,扩大资料搜集范围。如太平县方志缺少嘉靖七年大旱的灾情记录,通过查阅其他资料才得以补全。在利用地方志探讨地方灾害时,不应将目光单单集中在当地志乘中专门记载灾异的篇章,而是要尽可能地扩大资料搜集范围,利用正史、实录、方志、文集、碑刻等多种资料,关注灾异记载以及“荒政”“义行”等其他史料,通过细致的整理与比较,在更深层次上实现跨越,力求全面准确地复原灾异发生的时空图景,以期提高研究的精度和准度。

最后,在客观认识方志灾异记录的基础上,关注其背后的历史书写问题。以方志灾异记录为研究对象,应当将之放在一定的历史、地理和社会环境下进行考察。首先,碍于时代限制,旧方志书写者笔下的灾异记述自然无法媲美于当代,对此不应加以苛责。其次,许多记述的偏失是书写者的主观意愿所致。如地方官员在上报灾异时,往往通过瞒报和谎报来逃避惩罚或骗取赈济,人为造成了灾异记录的偏失。又如灾异记述中人为附会的内容,也应该加以辨析。方志中灾异记录最直接的作用便是将当地的灾害发生情况“以告有民事之责者”[14]卷14,2,方便历任地方官员履行政务。同时,方志的修撰者认为灾异与人事之间存在某种联系,即“《祥异》系天人感应之机,人事见于下,斯天道应于上”[44]凡例,3,并以此劝诫地方执政者“物有反常者,则思其所以致之故,恐惧修省勿之有怠焉耳矣”[15]卷34,1,使其认识到政事的清明与否将直接体现为种种反映地方灾详的自然现象,最终做到“遇祥不喜,遇灾不玩”[44]卷34,1。可见,这种对灾异进行人为附会的行为,同样受到书写者主观意愿的影响。综上所述,还原方志书写的时代背景,关注方志灾异记载的书写方法与目的,将使地方志灾异记载的研究路径大为拓宽。

结语

梁启超提出方志的修撰存在客观的痼疾与不足,因而“方志中什之八九,皆由地方官奉行故事,开局众修,位置冗员,钞撮陈案,殊不足以语于著作之林”[36]492。通过对平阳府和州县地方志中明代灾异记录的梳理,可以看出其中确实存在着大量记录偏失乃至人为附会的内容。这种偏失既与志书体制及其修撰方式所造成的局限性有关,也受到修撰者的个人态度与记述能力、灾异记录主体的行政等级以及灾异记录的侧重点等因素的影响。在灾异记录的探究过程中需要多加判断,在对错讹进行校勘的基础上,客观认识区域环境特征和自然灾害特性,认识不同方志灾异记录的特点,广泛搜集资料多加考证。此外,灾异记录背后的历史书写问题同样值得关注。

在古代天人感应语境下,灾异记录是对自然现象的解释,是研究地方史的重要材料,但对灾异本身的历史叙述方式需要进行辩证认识,对于地方志中的灾异记录更需要有科学严谨的史学态度进行探究,如此方能充分发挥其史料价值,从而加快地方志回归地方史的长期进程。