浙江农民画村田野调查以及教学反思

2022-12-07金丽华艺术学博士浙江师范大学美术学院讲师

文/图:金丽华 艺术学博士 浙江师范大学美术学院讲师

项日葵 华东师范大学美术学院2021 级硕士研究生

一、浙江农民画田野调查缘起

“中国民间美术”课程是浙江师范大学美术学院开设的针对美术学本科生二年级的专业核心理论课程。作为研究西方美术史的新进教师,2020年刚接到这门课时如何从繁多的民间美术种类中选择合适的内容,如何将这门接地气的课程讲授好、布置哪些作业为宜、达到什么样的教学目标等等,成了笔者反复思考的问题。

党的十九大报告明确指出,实现乡村振兴必须物质、精神两手抓。而乡村是民间美术的根源,其文化建设作为乡村振兴战略的重要组成部分,是实现乡村振兴的内在动力。浙江是百工之省,民间美术种类丰富,能工巧匠古而有之。作为浙江省属高校,授课内容应当贴合当地文化,合理利用当地文化资源,从乡村挖掘资源形成产学研的良性生态环境。因此,在综合考量后笔者选择了浙江当地相对具有代表性的民间美术作为教学内容,希望通过课内的理论学习和课外的田野考察,激发学生深入学习民间美术的兴趣,并使学生能够得到第一手的研究资料。

浙江农民画是浙江独具特色的艺术宝藏之一,具有审美和教化的功能。选择这一群众基础广、传统韵味浓厚的艺术门类,对学生学习优秀传统中华文化具有多方面现实意义。一方面,对于学生来说,农民画独有的构图、色彩、创作形式等,可以为学生的创作提供参考,农民画中表现的精神与情怀可以坚定学生的文化自信与文化自觉。另一方面,对于农民画本身来说,在高校中设立相关课程不仅有利于扩大其知名度,也有利于对接精准人才的培养,更好地实现农民画的传承与发展。

考虑到该课程的授课对象是高师学生,大多数学生几乎很少有村落的生活经验,即便生活在乡村,也常年在象牙塔中。他们普遍还是“以课堂为中心,以课本为中心,偏重于技能技巧培养,忽视人文理论知识,缺乏对本土文化地域文化的了解、认知和认同”[1]。因此,农民画应该表现什么内容,运用什么形式表现,这些问题便成了我们的困惑。当然这也是多数现代农民画创作者所面临的困惑。过去的农民画创作从生活中提取灵感,从民间艺术中获取滋养,而如今面对生存环境的变迁,现代的农民画作者又是如何创作的?于是我们带着这些问题开展田野调查。

田野调查是人类学、考古学等学科开展研究的基本研究方法,它要求研究者“参与当地人的生活,在一个有严格定义的空间和时间的范围内,体验人们的日常生活与思想境界,通过记录人的生活的方方面面,来展示不同文化如何满足人的普遍的基本需求、社会如何构成”[2]。而对于艺术类学科来说,田野调查不仅是艺术创作必不可少的素材来源,还能从许多方面促进教学实践。对于学生来说,亲身参与田野调查有助于他们增加对传统民间美术的认知,从而转变其对待民间美术的态度;另外,学生们还能通过田野调查获取相关的第一手资料和数据,包括声音、图像、谈话等,可以非常直观地对研究对象进行感受和思考,这有利于学生保持艺术创作与艺术研究的原创性以及综合实践能力的培养;当然对于整体教学来说,将田野调查融入课堂教学能够在一定程度上增强课程的实践性和趣味性。

而此次的田野调查正是基于“中国民间美术”这一课程中的农民画模块,通过田野调查来丰富和实现教学目标的三个维度,使学生提高知识技能,在实践中学习,同时在理论学习中加强实践技能,并进行积极反思,最后达到情感、态度和价值观的升华。

二、田野点选择

浙江地理环境复杂,从东部沿海到浙中盆地和山区,民俗风情也发生了很大的变化。由于当下疫情原因,我们选择临近学校的几个村落进行了田野考察。为了避免数据过于片面,我们选取各具代表性的三个田野点,衢州余东、义乌后宅和诸暨三都作为考察对象,分别从其文化传统、城市化进程和群众基础等方面进行考量。

衢州余东村是浙江省衢州市下辖村,位于沟溪乡西部。有着“全国十大画村”之美誉,并于2017年入选国家级美丽宜居村庄。余东村村民主要收入来源为种植柑橘,但除务农以外,余东村还辈出巧匠:铁匠、木匠、油漆匠等。他们技艺精湛,匠心精神代代相传,为余东农民画的发展奠定了坚实基础。

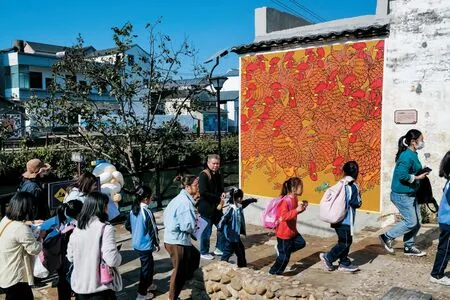

大吉图(墙绘) 毛老虎 2010年

浙江义乌后宅村位于浙江省金华义乌西北部,划分宅中、湖门、塘李三个片区,受新兴的世界商贸中心(义乌商贸城)的地缘经济的影响,属于现代化的城中村。2010年,后宅街道邀请浙江大学、浙江工业大学等专家制定了后宅“休闲地带”规划,大力发展当地旅游业。除了打造旅游品牌外,当地的农民画也被称为“充满泥土芬芳的义乌一绝”。

浙江诸暨三都村地处诸暨市陶朱街道三都集镇中心。2020年,在阿里发布的淘宝村名单中,三都村位列其中。除了经济发展态势良好,陶朱三都向来还以耕读传家著称,村子里知识青年多。加之,三都农民祖辈多以漆匠为副业,绘画基础不错,这些都为三都农民画的发展提供了保障。

三、浙江三地农民画的艺术特色

1.浙江衢州余东村农民画

余东农民画主要以乡村生活为创作题材,从起初对农民日常生产生活的描绘,到记录互联网发展、描绘新农村建设,歌颂社会进步等,无论哪个主题的绘画都表达了人们对美好生活的憧憬和向往。

造型上,人物形象丰富,农民画家通常会借鉴浙江其他民间艺术形式,例如剪纸、刺绣、皮影、年画等,将其造型元素融入农民画中,使农民画在发展过程中不断丰富,也更具浙江特色。随着时代发展,余东农民画家倾向于在绘画时加入具有时代性的符号,不仅能使画面饱满,具有装饰性,更能使传统性与时代性并存。色彩上,余东农民画用色丰富明朗,给人欢快、和谐之感。注重对比色、互补色的运用,但整体色调统一。从形式上看,余东农民画多为纸本色彩,颜料采用丙烯、水粉及水彩居多。在谈到余东农民画的艺术特色时,农民画家郑利民说道:“我们的农民画以三农——农村、农业、农民为主题,是剪纸的构图,刺绣的色彩。”

2.义乌后宅农民画

义乌后宅农民画致力通过画面讴歌党和社会主义的纯朴情怀以及对中华传统民间文化的宣扬。

造型上,义乌后宅农民画中对人物的描绘有写实的,也有夸张的,人物以半身像和胸像为主,并结合相关文字叙述,画面朴实。其最大的用色特点就是运用高纯的颜色,色彩对比强烈,色块明显,形成刺激的视觉效果。形式上,义乌后宅农民画多用丙烯画于广告布上,整体上比较接近“文化大革命”时期宣传画、大字报的形式和作用。创作内容上,早期主要以农业“大跃进”“文化大革命”、农业科技推广、爱国卫生运动等为题材进行政治宣传,转换到反映农村民间习俗、新农村建设、现实生活题材,体现乡土情怀、民间生活。创作形式更加多样化,绘画材料也由过去的广告色及纸张,发展到用丙烯颜料、油画颜料、画布和宣纸等。

3.诸暨三都农民画

诸暨三都农民画馆收藏着不同时期、不同题材的农民画作品。题材多为自然风光、生产生活以及对祖国的歌颂。但因缺少系统的组织和教学,相对缺少集体性的特点,展现出不同时期和不同风格的审美倾向。

三都农民画的最大特色就是形式多样,包括中国画、油画、水粉画以及综合材料等。在此基础上,三都农民在后期还自创了烙铁画、刀油画等极具特色的创作技法。在造型方面,许多有西方绘画学习经验的农民画画家们融入了许多西方绘画技法,更加注重造型的比例、体积等,以写实具象为创作主线。

4.小结

九华立春祭 郑利民 农民画 80cm×80cm 2017年

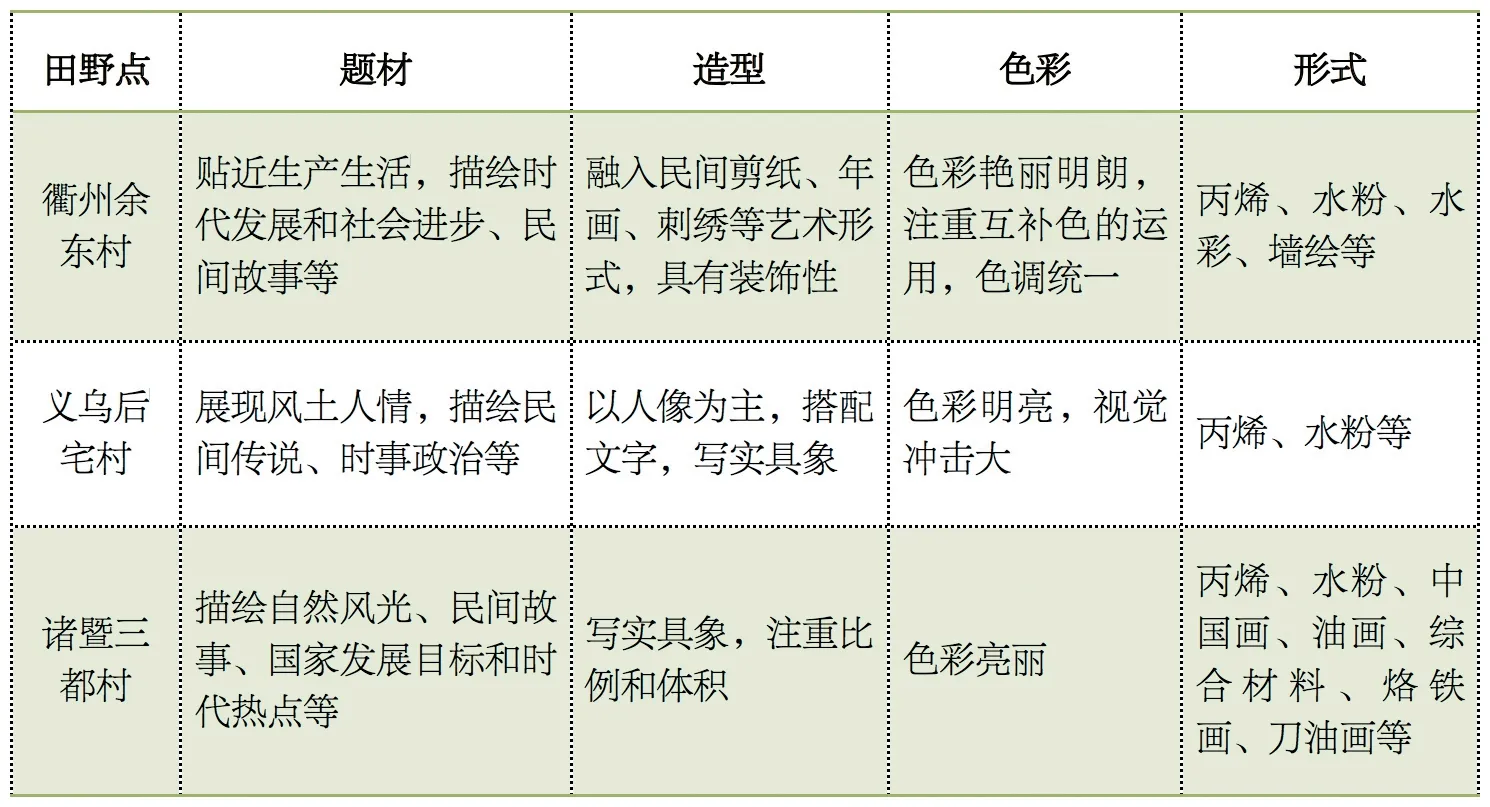

通过目前的考察和分析,我们了解到浙江衢州余东农民画、义乌后宅农民画和诸暨三都农民画具有不同的特色和审美价值。表1 将现阶段三地农民画的题材、造型、色彩以及形式进行对比,可以更直观地发现浙江衢州、义乌、诸暨三地农民画的异同,并为各地农民画的创作与发展提供参考。

表1 浙江衢州、义乌、诸暨三地农民画比较

四、浙江三地农民画的发展现状与问题分析

(一)浙江三地农民画村的发展现状

1.衢州余东农民画

20世纪70年代初期,在绘画爱好者、文化干事郑利民等人的带头下,余东村建立了业余美术学习班,余东农民画开始萌芽。“以前村子里没有地方画画,许多对绘画感兴趣的村民都只能挤在一间狭窄的房间里,白天当门板晚上当画板。”政府为满足群众精神需求,随后的2005年,余东村农民文化中心大楼建成。2009年,余东农民画走出国门,参加了由苏丹阿曼国主办的第十届马斯喀特文化艺术节。2020年,中国(余东)乡村美术馆建成,馆内作品丰富,参观的人络绎不绝。

在浙江的众多农民画村中,衢州余东村是为数不多有组织者、以村为单位发展农民画的,群众基础颇为深厚,全体成员326 人,其中骨干48 人,每年创作各类农民画1000 多幅,累计有近300 件作品先后在各大展(赛)中获奖。

随着近几年政府加强重视农村文化建设,大力扶持余东农民画的发展,余东农民画已经形成相对稳定的产业链,例如开发余东农民画特色文创产品,绘制乡村墙绘,发展特色乡村旅游业并打造研学基地等。如今,余东农民画年产值已超600 万元,实现农民人均增收创收近万元。郑利民先生说:“余东农民画彻底改变了村子里人们的生活。农民画,既富了脑袋,又富了口袋。”余东农民画墙绘队伍经常受邀去其他市镇作画,知名省内外。

虽然如今余东农民画暂时呈现出一片大好景象,有着庞大的群众基础,但是青黄不接,从事农民画创作的年轻人很少。由于青壮年劳动者外出务工,创作主体女性比重加大,她们通过农民画的经营,贴补家用和丰富业余生活,同时也出现夫妻档合营成立墙绘工作室的状况。随着旅游市场的发展,也吸引了一些年轻人回乡创业,做文创产品和旅游相关产品的开发,但是投身农民画创作的年轻人还是少数。

2.义乌后宅农民画

改革开放以来,“兴商建市”的发展战略使义乌经济社会迅速发展,人们在富裕起来的基础上,追求精神生活的意识越来越强烈,从而产生了创作农民画的激情。20世纪80年代初,是义乌农民画的发展兴旺时期。1984年,以后宅人为主的15位能工巧匠,自发成立了全省第一个农民艺术团体——义乌农民画社。但在20世纪90年代中期,义乌农民画发展进入瓶颈,创作氛围越来越淡。由于第三任社长的不作为,导致该画社被民政局吊销注册登记。许多原先的农民画家纷纷离开创作领域,转向经商另寻出路。直到最近几年,农民画才重新受到重视。随后发展迅猛,涌现出了一批蜚声海内外的农民画家,以至于如今的义乌整体呈现出的是没有农民画社组织的群龙无首的局面。义乌是受到城镇化影响最大的地区。城镇化发展中,农民画家创作环境的变迁是比较突出的问题,农民画的传承也从民间走向了课堂。

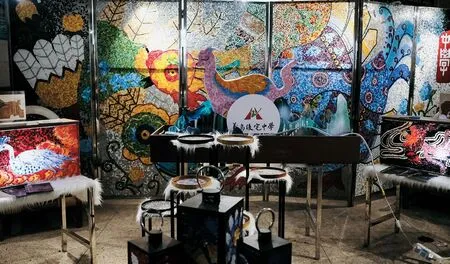

义乌的湖门小学、后宅中学、前店小学等学校都将义乌后宅农民画融入校园的日常生活和美术教育中。以后宅中学为例,学校采用丙烯画、流彩画、金丝彩沙画以及马赛克等形式对农民画进行新时代的诠释。教师通过在色彩、材料和造型上的不断探索,编写出具有地域特色的校本教材,将《山海经》等民间文学中的故事引入到创作当中,并与其他学科相结合使学生形成综合性的知识体系,实现寓教于乐。这一点也使笔者对高师美术教学有了更多思考。

在对义乌后宅村的田野调查中还发现,除了校内,在社区中基本看不到农民画的应用。大众对于农民画这一传统民间艺术形式依然存在认知偏差,认为这一传统艺术形式“非常俗气”,甚至“上不了台面”,从而导致这一传统文化现象并未与义乌欣欣向荣的商业文化形成正比。

3.诸暨三都农民画

20世纪50年代,三都逐渐形成了地区性的画种和画派,出现了许多农民画家,当时的农民画主要以壁画、墙画为主,题材围绕国家发展目标,例如“粮食产量”“大炼钢铁”等。到60年代,农民画家开始以画“文化大革命”的漫画、宣传画为主,依然是为政治服务。等到20世纪七八十年代,三都农民画到达鼎盛,农民画匠群体达到五六十人,绘画爱好者达上百人,在诸暨地区打出了名堂,三都村也被誉为“农民画之乡”。直到20世纪90年代改革开放中期,更多人将重点转为发展经济,三都农民画逐渐没落。

三都农民画家章雪来及作品

直到2003年,三都棋盘书画协会重新成立。2007年,三都村农民画馆在文化礼堂建成,里面展示了三都不同时期的农民画作品。三都农民画形式多样,当地农民画家独创了许多新的绘画技法,最经典的便是烙铁画和刀油画。如今三都农民画馆还将三都农民画融入老年大学的艺术课程中,为村中的老年人提供指导,丰富老年人的生活。

三都农民画馆能使社区村民获得精神层面的满足,但想实现可持续发展还有部分问题需要进一步解决。第一,从内容看,三都农民画相较其他地区农民画,画面中的地域特色和时代气息略显不足,作品良莠不齐,不能充分展现三都文化的魅力。第二,从概念看,三都人民基本认为只要是农民画的画便叫农民画,这与本次研究的农民画概念有所出入。第三,虽然三都农民画在20世纪有所成绩,但三都农民画的群众基础在现当代没有得到维持和扩大。第四,三都农民画在组织和发展上专业程度不高,

今天,三都农民画的创作主体是乡镇文化干事以及当地文化馆工作人员、机关干部和社区居民,他们大多在有相对稳定的收入前提下进行农民画创作。

4.小结

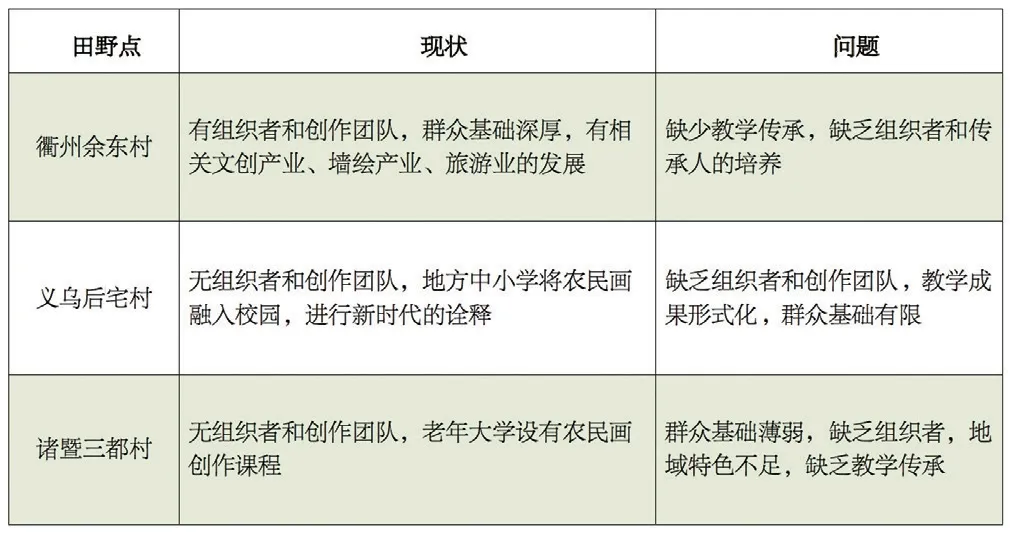

通过对衢州余东农民画、义乌后宅农民画和诸暨三都农民画的田野考察,了解到浙江三地农民画现阶段的发展现状以及发展中体现出的不同问题。在表格2 中,本文作者对三地的发展现状与问题进行总结,发现每个地方因为自身文化传统和经济发展的不同,都显示出不同的问题,但在教学传承、创作团队的后续培养、成果转化等问题上却都存在共性。

表2 发展现状与问题总结

(二)浙江农民画的生存问题

根据以上田野调查,我们意识到浙江农民画现阶段的发展面临着一些生存问题,主要分为以下几大类。

第一是创作群体缩减。一方面,过去农民画的创作群体主要以农民为主,而随着时代发展,传统意义上的“农民”的概念已逐渐改变。义务教育的普及和素质教育的提倡,使大部分农民都具备了一定的文化知识,所以他们有能力投入到各个行业中谋求生计,以此导致原有的农民画创作群体在一定程度上大大缩减。另一方面农民画的继承者青黄不接。这不仅是由于多元文化的冲击,年轻一代对余东农民画缺乏学习兴趣和正确认知,还由于当今生活条件越来越优越,愿意将自己的青春奉献在农村的年轻人屈指可数。“一技走遍天下”的观念似乎已经淡去,更多的年轻人追求快速致富的道路。

第二是创作环境变迁。随着新农村建设持续推进,村容整洁这一要求使农村环境发生了翻天覆地的变化。随着城镇化的步伐不断加快,许多村落甚至早已失去“乡味”。“村落是传统民间文化的载体,村落的改变,农民画家所赖以生长的乡村文化生态环境和创作环境发生变化。传统生活空间和民间艺术形式、审美价值也失去了载体;传统民间信仰、礼仪习俗等趋于边缘化;人们对传统节日原有的集体经验和文化认同逐渐淡化,消费文化改变了人们的生活,也消蚀了人们的传统文化认知。”[3]从而导致人们对于传统生活和文化的认同逐渐淡化,面对创作环境的变迁,生活体验和灵感的消散,应该画什么成了绝大多数农民画家的困惑。

第三是作品质量粗糙。导致当前农民画作品质量相对粗糙主要有两方面原因。一是创作观念滞后。除了个别农民画村有专业的辅导老师和团队定期进行教学和交流,更多的农民画则还是保持相对传统的创作观念,以至于画面缺少生气和活力,呈现出老套、俗气的问题,难以吸引大众眼球。二是绘画技法传统。目前多数农民画的呈现形式基本都还停留在传统绘画上,缺少与新技术和新材料的结合,例如动画媒体、虚拟现实等,这也会导致作品单调,缺乏趣味性和时代气息。

第四是对外交流匮乏。在浙江三个田野点中,只有衢州余东村在这一方面做得相对出色,其中包括与高校签约合作、建立当地农民画美术馆、开发设计农民画文创产品、定期举办展览、出国参加展览以及建设旅游村等等。而另外两个田野点没有结合自身优势发展和拓宽农民画的受众,宣传交流平台相对局限,这也将导致大众对农民画的认知度随时代发展而不断降低,不利于农民画的可持续发展。

五、评价与教学反思

在田野调查的过程中,我们发现农民画这一传统民间美术形式除了具有最基本的审美功能外,还具有教化功能。

浙江衢州余东村这一田野点存在家家户户都不锁门的现象。提及这点,村民不但不担心,还面露欣慰。由此可见,农民画的存在与发展对当地村民的精神生活产生很大影响。这一中华传统民间艺术形式使余东村民道德素质水平相对较高,促进社会形成良好、稳定的和谐气氛。正如那位成功用艺术改造城市的阿尔巴尼亚总理埃迪·马拉所强调的,色彩让这些房子并不仅仅是变得漂亮,更重要的是它还象征着生活的希望和光明。浙江义乌后宅村这一田野点的中学老师在为农民画专门设计的校本教材中也提及,他们希望学生通过对农民画的学习让学生体验生活,认知和理解农民画中传达的传统人文精神和民族文化精神等,以此来实现教学中情感态度与价值观的教学目标。因此,农民画不但承担着传统民间艺术的传承和交流,也是思想教育的有效途径。

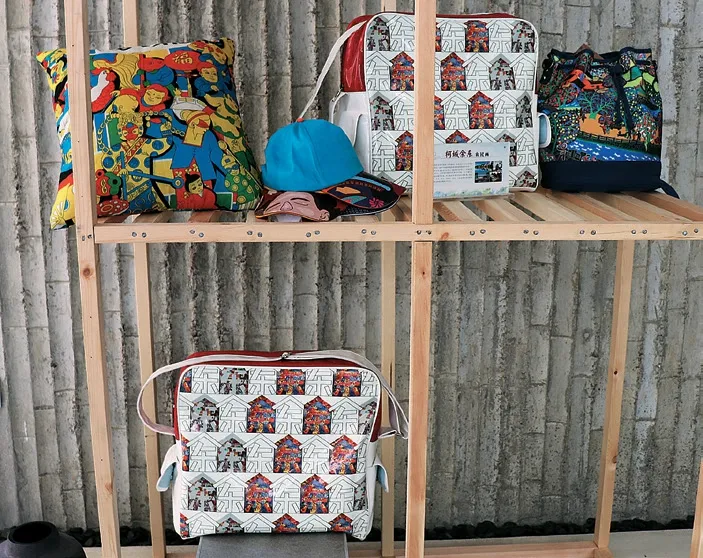

余东文创

农民画将艺术与民族精神融合,是民族文化的有机组成部分。而随着时代发展,多元文化的冲击,浙江农民画的发展受到的影响较大,如何精准实现各地区农民画的可持续发展,需要更多各学科背景的研究者关注。而从高校美院教学的角度出发,本团队认为可以通过以下途径来实现浙江农民画的可持续发展。

第一,高校美院可与农民画村建立合作,设立写生基地。多年来,中国美院、浙江师范大学美术学院等高校都十分关注浙江农民画的发展,与农民画村建立合作。这一方面可以为高校美院学生提供原始素材,激发创作灵感,另一方面可以为农民画创作者提供指导,从而广泛提高农民画的质量。这有利于高校教学与传统民间艺术取长补短,优势互补。

后宅中学学生马赛克作品

后宅中学学生流彩画作品

第二,高校美院课程可与农民画教学相融合,扩大受众群体。在高校美院中开设农民画特色课程,邀请各地农民画家们作为客座教师,将农民画的绘画语言和创作理念等传授于学生,提高学生对民间艺术的认知,由内而外地激发学生对传统民间美术的兴趣,尝试创作自己的农民画,打破内部传承的僵化格局,从而扩大农民画的受众群体。刘鸿武教授在研究非洲艺术时曾写道:“百年前西方艺术家对非洲艺术的移植和吸收,拓展了西方现代艺术的发展领域,也给现代人类带来了特殊的艺术感受,这表明西方现代艺术家勇于开新、善于利用其他民族文化与思想智慧的传统,值得今日之中国学者和艺术家学习、借鉴和反思。”[4]我想这对中国本土传统民间美术的吸收同样具有重要的借鉴意义。长期从事田野考察的潘鲁生教授也指出:“现代民间绘画与传统文化和现代文明保持着千丝万缕的联系,它既有传承的因素,又有创新的格局。这种现象已成为带有国际性的艺术现象,无论是东方还是西方,现代民间绘画已成为现代文化艺术体系中不可缺少的一个组成部分。”[5]

第三,高校美院可帮扶农民画村打造特色文创,拓宽交流平台。目前多数农民画村还未将农民画打造成当地的特色品牌,原因就在于他们除了农民画本身拿不出其他具备宣传和交流功能的产品,并且对当下流行的传播手段知之甚少。因此,高校美院可以组织学生进行农民画主题的文创产品设计比赛、海报设计比赛等等,结合所学技能创造出具有深厚文化底蕴和独特地域面貌的特色文创作品来,拓宽其交流平台。

“中国民间美术”开课以来,学生们分组对浙江皮影、剪纸、蓝印花布、农民画等艺术种类进行了多次田野考察,实现了课堂教学和田野考察相结合的教学模式。学生们在考察过程中对各种现象进行了分析、反思,在论文写作和专业创作中都得到了提升;田野考察结束后,学生们在课堂上分享不同种类的民间艺术考察材料和创作经验,将分散的知识点分而合一,实现了快速学习和以学生为主的翻转课堂的作用。就农民画而言,此次田野考察将浙江三地农民画村设为田野点,对三地农民画的艺术特色与发展现状进行对比分析,使学生们能够多方面地了解浙江农民画在现阶段的生存问题。

余东文化礼堂公益课

但此次的田野调查也存在着明显的不足,一方面是设定的田野点有限。浙江地区地形多样,资源丰富,各地区在长期的生产生活中产生了各类传统民间艺术形式。就农民画而言,除了本次考察的三地,浙江地区还有嘉兴秀洲农民画、宁波镇海农民画、宁波舟山渔民画等。因此想要全面了解浙江各地农民画村的艺术特色和发展现状还存在局限。另一方面受疫情影响,本团队采取了就近原则,利用节假日对附近村落进行考察,调查时间不够充分。因此本次田野调查中参照数据有限,有些材料还形成不了对比分析。

总之,通过田野考察的实践,我们改变了以往“中国民间美术”课程纯理论的教学模式,将课堂理论教学和田野实践相结合,对教学研综合融合起到了促进作用。目前针对“中国民间美术”已经开展了两期田野考察活动,在不断的实践中积累教学经验,寻求更好的教学方法。

注释

[1]高亚男.高校产品设计专业民族传统工艺方向人才培养研究[J].中国民族美术,2019(04):68-73.

[2]伯基.社会影响评价的概念、过程和方法[M].北京:中国环境科学出版社,2011.

[3]潘鲁生,刘燕.城镇化进程中农民画的发展路径[J].美术研究,2016(05):123-128.

[4]刘鸿武.从中国边疆到非洲大陆:跨文化区域研究行与思[M].北京:世界知识出版社,2017:239.

[5]潘鲁生.乡土性与现代感——现代民间绘画概说[J].美术,1990(1).