中国大学生手机成瘾倾向的变迁趋势及其宏观影响因素*

2022-12-07彭海云邱凡硕刘汇涛王金睿辛素飞

彭海云 邱凡硕 刘汇涛 梁 鑫 王金睿 辛素飞

(鲁东大学教育科学学院,烟台 264025)

1 引言

手机成瘾(mobile phone addiction)是指个体过度使用手机而引起生理、心理和社会功能受损的新型行为成瘾(Leung,2008)。手机因其功能性、便携性,已成为大学生群体的新时尚,适度使用手机可以丰富个体的学习、生活,但若频繁使用手机则可能增加手机成瘾的风险,引发一系列心理健康问题(如抑郁、焦虑)和学习问题(如学业拖延、学习倦怠)(侯娟,朱英格,方晓义,2021;曲星羽 等,2017)。目前,大学生手机成瘾得到很多研究者的关注,但尚未得出一致结论。有研究表明我国大学生手机成瘾倾向处于中等水平(侯娟,朱英格,方晓义,2021),也有研究发现大学生手机成瘾状况不容乐观(高峰强等,2017)。导致结果不一致的原因有:第一,研究对象的多样化,包括不同地区、学校类型和年级的学生;第二,测量工具的多样化,包括手机成瘾指数量表、智能手机成瘾量表等。然而,造成结论不一致的最重要且最易忽略的原因是目前研究多为小样本或小范围的横断面研究,难以对大学生手机成瘾的整体态势做出普遍性的结论。同时,前人研究多聚焦于个体心理(焦虑等)及家庭因素(教养方式等)对大学生手机成瘾的影响(张斌等,2019),少有研究探讨社会宏观因素对大学生手机成瘾的影响。因此,本研究欲通过横断历史的元分析方法探究近十年来大学生手机成瘾的变化趋势,解决以往研究存在的矛盾并完善大学生手机成瘾的影响因素框架。

1.1 我国大学生手机成瘾的变迁

伴随社会急剧转型,国民的心理健康状况发生了显著变化(蔡华俭等,2020),大学生作为对社会变迁较敏感的群体之一(沙晶莹,张向葵,2016),其心理状况也表现出规律性变化。例如,离婚率的增长使家庭稳定性变差,个体感知到的社会支持日益减少(Xin&Xin,2016),便利性的手机则成为了大学生学习和生活中的重要支持源,但他们也因此逐渐被手机“捆绑”(刘洪波,2014)。有研究发现,与大学生手机成瘾相关的心理问题(如社交焦虑、孤独感)正逐渐增多(时蒙 等,2019;Xin & Xin,2016),那么在同一社会背景下,大学生手机成瘾倾向也可能上升,但目前关于这一假设尚无实证支持。故本研究将借助横断历史研究的思路考察我国大学生手机成瘾倾向的变迁趋势,从宏观视角对大学生手机成瘾提供更系统的干预思路。

1.2 影响我国大学生手机成瘾的社会因素

早期对大学生手机成瘾的研究多从人口统计学变量进行讨论,后期过渡为个体的心理特征和家庭因素(刘红,王洪礼,2011;张斌等,2019)。随着手机成瘾逐渐成为重要的世界卫生问题,研究者发现社会环境(如人际环境)对个体手机成瘾的影响已不容忽视(卿再花等,2019)。因此,对大学生手机成瘾变化趋势的探究也需要加入宏观思考。通过总结以往研究,本研究从社会联结和社会威胁两方面探究社会变迁对大学生手机成瘾的影响。

首先,我国社会联结不断减弱可能是影响大学生手机成瘾变化的重要因素。一方面,持续上升的离婚率使单亲家庭增多,父母一方或双方缺位可能导致个体获得的社会支持减少、人际问题处理能力变差。面对复杂的大学生活,个体可能更倾向于通过手机来满足自身情感需要(郭英,何相材,2017);另一方面,城镇化水平的提升在促进社会进步之余也带来了更大的风险性,这可能降低大学生现实人际互动的意愿(时蒙等,2019),在自身情感以及人际关系的满足上更依赖手机(李松等,2020),以致个体使用手机的频率增加、成瘾风险上升(Nie,Wang,& Lei,2020)。因此,本研究选取离婚率和城镇化水平作为影响我国大学生手机成瘾变化的重要指标。

其次,社会转型带来的负面社会威胁也可能增加大学生手机成瘾的概率。随着手机的智能化,现代化生活与手机已无法分离。大学生在享受现代化生活方式的同时,对手机的使用也更频繁,增加了其手机成瘾的风险(刘洪波,2014)。特别是当下互联网和手机不断融合,手机的便利性使大学生在高效获取资源的同时也钝化其思维,加剧其人性中的懒惰,因而心智尚未成熟的大学生在生活中更易陷入“手机陷阱”(贾飞飞,2020)。此外,随着本科生人数以及就业人数的增加,大学生群体内竞争压力在不断增大(林扬千,2021)的同时,群体外的竞争也日益激烈。从社会比较理论来看,在高竞争的内外环境下,大学生可能产生更多的自我否定(沙晶莹,张向葵,2016),从而更渴望虚拟性和利己性更强的网络空间带来的成就感,但这可能使其更加依赖手机甚至成瘾(周扬,刘勇,陈健芷,2015)。因此,本研究选取手机普及率、互联网普及率、在校本科生人数和就业人数作为社会威胁层面中影响大学生手机成瘾的社会指标。

综上,本研究将利用横断历史研究方法的优势(Twenge,2000)探究大学生手机成瘾倾向的变迁趋势,并从宏观层面考察社会联结与社会威胁的预测作用,进而完善宏观社会环境对大学生手机成瘾内在影响机制的认识。

2 方法

2.1 研究工具

Leung(2008)编制的手机成瘾指数量表是测查大学生手机成瘾的常用工具,共17道题,包括失控性、戒断性、逃避性和低效性因子。得分越高,其手机成瘾倾向越明显。该量表在中国大学生群体中的使用频率和信效度均较高(高峰强等,2017)。

2.2 文献搜集

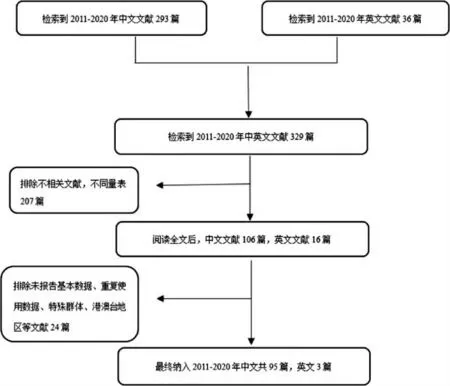

文献搜集的标准如下:研究对象均为中国大陆的本科生;使用手机成瘾指数量表;有明确的量化数据;同一作者使用同一批数据发表的文章,只保留发表最早的;截至2020年底。

以大学生、手机成瘾、手机依赖、mobile phone addiction等为关键词在中国知网、万方和Elsevier、Wiley中外文数据库中进行检索,共得到98篇符合标准的文献(见图1)。所有文献的发表时间在2011至2020年。对于数据收集年代(下文简称“年代”),若原文未提及则用发表年代减两年来表示(辛自强,张梅,2009)。因此,本文的年代为2010至2020年。

图1 文献检索流程图

2.3 文献质量评估与数据编码

首先把发表年份、收集年份、基本数据(N,M,SD)和女性比例录入数据库,再对期刊类型(1=核心期刊,2=一般期刊,3=学位论文或论文集)和被试所在地区(0=无明确地区,1=东部,2=中部,3=西部,4=包含两类及以上)等信息编码。除发表在2011、2012、2013年的文献篇数少于3组以外,其余年份都多于3组。其中,核心期刊31篇,一般期刊53篇,学位论文14篇,期刊文章共占86%;无明确地区20篇,涉及东部、中部和西部地区分别有37篇、32篇、8篇,包含两类及以上地区1篇,共包括71838名大学生。这在一定程度上保证了论文质量以及地区的多样性和整体性。同时参考前人研究(张亚利,李森,俞国良,2019),由两位评分者分别采用纽卡斯尔-渥太华量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)从数据有效率、刊物级别等方面进行文献质量评估,编码一致性Kappa值为0.94,表明文献质量评估稳定,且文献质量总分均值为5.14分,即文献质量整体处于中等(Lo,Mertz,&Loeb,2014)。

2.4 社会指标的数据来源

本研究从社会联结和社会威胁方面选取了6个社会指标(离婚率、城镇化水平、手机普及率、互联网普及率、在校本科生人数和就业人数,数据来自于《中国统计年鉴》),并考察其对手机成瘾的“预测”作用。

3 结果

3.1 我国大学生手机成瘾的变化

为直观描述大学生手机成瘾随年代的变化趋势,本研究绘制了手机成瘾总分均值与年代的散点图(点的大小代表样本量的权重,虚线代表95%的置信区间)。如图1所示,大学生手机成瘾倾向随年代呈上升趋势。

图2 2010至2020年手机成瘾总分均值与年代的相关

为精准地量化其变化趋势,我们将年代与手机成瘾总分及各因子均值进行相关分析,结果发现,未加权样本量时,年代与手机成瘾总分及两个因子呈显著正相关(见表1)。为进一步探究其年代效应,以年代为自变量、总分及各因子得分为因变量进行回归分析,如表1所示,加权样本量后,年代对总分及三个因子的均值有显著预测作用。综上可知,11年来我国大学生手机成瘾倾向整体呈显著上升趋势。

为探究大学生手机成瘾的变化幅度,分别以总分及各因子均值为因变量、年代为自变量建立回归方程:y=Bx+C,再将年份2010和2020代入回归方程获得总分及各因子在起止年的均值。最后计算两者之差,并除以11年间的平均标准差。结果表明,我国大学生的手机成瘾总分上升了0.73个标准差,四个因子的变化幅度在0.55到2.14之间。根据Cohen(1992)的标准可知,低效性的变化量高于大效果量,手机成瘾总分和失控性接近大效果量,其他两个因子均介于中等效果量与大效果量之间。这说明,11年来我国大学生手机成瘾倾向出现了明显的上升趋势。

表1 手机成瘾总分及各因子均值与年代的相关

3.2 影响我国大学生手机成瘾变化趋势的社会因素

综上,我国大学生手机成瘾倾向呈上升趋势,这是否与社会变迁有关呢?根据前人研究(辛自强,张梅,2009),将历年大学生手机成瘾均值分别与当年、一年前和三年前的社会指标进行匹配分析,在一定程度上可以反映出社会变迁与手机成瘾倾向变化趋势的内在联系。如表2所示,当年的所有社会指标对手机成瘾总分都有预测作用,且一年和三年前的社会指标也均对其有显著预测作用。由上可知,社会联结和社会威胁可能是大学生手机成瘾倾向变迁的重要宏观因素(因量表总分均值更能反映手机成瘾倾向,故只呈现了总分均值的结果)。

表2 当年、一年前和三年前社会指标与手机成瘾的相关

4 讨论

本研究发现我国大学生手机成瘾倾向随社会变迁日益严重。相比于以往横断面研究,本文以11年间98篇研究报告为研究对象,涉及不同地区、专业、学校类型、年级的大学生,从而更有效地考察了大学生“群体”手机成瘾的变化状况。此外,还将对该变化趋势的宏观影响因素进行分析与整合,系统地解释微观、中观、宏观环境对大学生手机成瘾的影响机制,为不同主体对大学生手机成瘾等问题行为进行协同干预提供理论建议。

首先,手机成瘾倾向的变化可能与社会联结减弱有关。一方面,城镇化的推进导致流动人口增多、社会趋于陌生化,个体与社会的联系也逐渐减弱,这可能导致大学生的负性情绪及社会适应问题增多(蔡华俭等,2020),更渴望通过手机娱乐(如刷视频)来回避现实,但长期沉浸在网络中可能加重个体对手机的依赖(张林,范颖平,2012),增加其手机成瘾的风险。另一方面,离婚率的上升也代表着家庭的联结功能减弱(辛自强,池丽萍,2020),很多大学生因亲子关系的发展较差而在其他亲密关系上也常出现认知偏差,从而更沉迷于使用手机中的社交软件(QQ、微信等)来建立“安全”的人际关系(卿再花 等,2019),最终难以脱离对手机的依赖。

其次,社会威胁方面的4项指标均能显著预测手机成瘾倾向的变化。其一,手机的普及打破了大学生人际互动的时空限制,也降低人际交往的成本,使其更倾向于利用手机构建自身人际关系,进而加剧其手机成瘾的可能性。其二,手机网络空间(如手游、直播等)逐渐成为大学生寻求刺激的“主阵地”,很多大学生因无法拒绝手机的“诱惑”而逐渐深陷其中(Antons,Brand,&Potenza,2020)。其三,在校本科生人数的增多强化了群体内竞争,增大了群体成员的心理压力。根据补偿性网络使用理论,这使得大学生更倾向于使用手机来逃避压力,增加了其手机使用的频率,以致手机成瘾倾向上升。其四,我国就业人数增多,就业市场更加灵活,但资源的不平衡加剧了群体间的就业竞争(沙晶莹,张向葵,2016)。在社会竞争增大的环境下,手机视频或游戏中的即时反馈或奖赏机制可能使个体感知更多的积极情绪,从而对手机更加依赖。

如前所述,社会变迁带来的一些负面效应使大学生手机成瘾倾向上升,但也为大学生手机成瘾的干预提出了新的思考。在社会联结减弱的社会背景下,家庭应提高手机成瘾的预防意识。早期家庭教育不仅需要关注子女的学业问题,更应该着重培养子女的应对能力(如手机的正确使用、正确面对竞争等),使其更好地适应社会变迁,从而有效预防大学生手机成瘾。在社会威胁层面,手机的智能化给大学生带来便利的同时,也带来了挑战。大学生应积极地参加手机管理训练以提高自我辨别能力和自制力。另外,高校应加强与社会的联结程度,使大学生更全面地了解其群体现状和就业环境,减弱外部环境中消极信息的负面影响,进而降低其手机成瘾的可能性。但值得注意的是,随着社会变迁,手机成瘾机制会变得更加复杂,仅依靠大学生自身或高校来解决这一问题是不够的,亟须制定多方协同方案对大学生手机成瘾进行系统干预。

综上,本研究虽为手机成瘾等问题行为的干预提供宏观视角下的思路,但仍存在局限:其一,除了手机成瘾指数量表,还有许多用来测查手机成瘾的工具,未来可以纳入应用其他量表的研究,与本文进行对比;其二,因社会变迁较为复杂,故其对群体的作用机制并不是单一指标的直接影响,而是多项指标与中观、微观的综合影响,本研究仅结合社会联结和社会威胁两方面的社会指标对大学生手机成瘾的机制进行探讨,此后可寻找其他社会指标以深入探究社会变迁对大学生手机成瘾变化的影响。

5 结论

我国大学生手机成瘾倾向日益严重;社会联结和社会威胁是手机成瘾的重要预测因素,可以为手机成瘾的环境干预提供宏观视角。