中学生受欺凌与抑郁情绪的关系:安全感与自尊的中介作用*

2022-12-07洪新伟陈燕铃宋明华

刘 燊 洪新伟 陈燕铃 宋明华 张 林**

(1.安徽农业大学人文社会科学学院心理学系,合肥 230036;2.宁波大学心理学系暨研究所,宁波 315211;3.湖州师范学院心理健康教育指导中心,湖州 313002)

1 引言

遭受同伴欺凌会导致儿童青少年出现一系列心理社会适应问题,如抑郁、焦虑、攻击等(Choi et al.,2021)。抑郁是衡量心理健康的重要指标之一,也是儿童青少年群体中普遍存在的一种情绪问题(卢富荣等,2020)。抑郁情绪不仅会严重影响中学生的学习和生活,甚至有可能导致自杀(Thapar et al.,2012)。持续受欺凌的个体会表现出更低水平的自尊与更多的抑郁情绪(Garandeau et al.,2018)。尽管目前已有关于受欺凌与抑郁情绪的研究(Garandeau et al.,2018),但却忽视了从个体内在保护因素入手,探讨如何减少和避免受欺凌影响中学生抑郁情绪。本研究试图回应这一问题,为早期预防和干预中学生抑郁情绪提供具体且有针对性的建议。

在探讨受欺凌中学生的心理健康状况时,安全感是一个重要的指标。安全感是个体对身体或心理可能会出现的危险或风险的预感,以及在应对处置时的有力或无力感(丛中,安莉娟,2004)。低水平的安全感是预测个体心理健康问题(如抑郁情绪)的重要危险因素,低安全感个体容易表现出不稳定情绪(倪亚琨等,2015)。安全感作为低层次需求,来源于稳定安全的生存环境,即个体不存在被伤害或伤害的威胁和恐惧(Maslow et al.,1945)。受欺凌作为一种负性事件,会对个体造成威胁,使得安全感无法得到满足,从而产生紧张、焦虑和抑郁等消极情绪。例如,失去基本的安全感体验,个体的生活满意度和生活质量会下降(Tang et al.,2018),面对内外部应激刺激时会采取回避退缩的消极应对策略,从而导致抑郁、沮丧等不良情绪的出现(周玮等,2020)。有研究发现,安全感显著负向预测抑郁情绪(Fan et al.,2021)。安全感往往是一个心理过程,会受到所处环境的影响(Generaal et al.,2019)。受欺凌是影响个体安全感的重要环境刺激,经常受欺凌的个体会体验到更多的不确定感和更弱的心理控制感,心理安全感会降低(林国凤等,2018)。根据抑郁的心理应激理论,受欺凌作为应激源会通过影响个体的内在心理过程进而影响抑郁症状(Coyne & Downey,1991)。例如,在虚拟的网络世界中,网络受欺凌可以显著降低青少年的心理安全感(Niu et al.,2020);职场受欺凌与员工的职场安全感之间同样呈显著负相关(Jalali et al.,2020)。另外,安全感也被发现在受欺凌与其他一些心理问题的关系中起中介作用,长期受欺凌个体可能会体验更少的安全感,从而使得个体常伴随强烈的自卑感和敌对情绪(高峰强等,2017)。综上,本研究提出假设1:安全感在受欺凌和抑郁情绪之间起中介作用。

此外,自尊与个体的心理健康也存在密切关联(张向葵等,2015)。根据抑郁自尊理论,低自尊是抑郁最重要的易感特质之一(李大林等,2019)。当个体处于一种负性认知状态(如认为自己是没有价值的)时,更容易出现抑郁情绪;相反,当个体对自我有更加正面的认知时,便能更多地进行自我价值肯定,从而通过更加积极的视角来缓解抑郁情绪(周宗奎等,2021)。低自尊可以显著预测抑郁,自尊对抑郁的预测作用显著强于抑郁对自尊的预测作用(Sowislo&Orth,2013)。此外,受欺凌作为一种负性压力事件,会显著降低青少年的自尊水平(Kowalski et al,2014)。例如,网络受欺负频率与自尊之间存在显著的负相关,即遭受网络欺凌的频率越高,其自尊水平便越低(Na et al.,2015)。另外,自尊还可能在环境因素预测个体心理健康的过程中起中介作用。受欺凌个体由于受到伤害并得不到同伴的支持,通常有着较低的自尊,容易产生强烈的自卑感,反复受欺凌会严重削弱其自尊心,进而导致内化问题如抑郁等(de Moor et al.,2018)。综上不难推断,受欺凌经历可能会使个体产生较低的自尊,进而导致其出现抑郁情绪。由此,本研究提出假设2:自尊在受欺凌和抑郁情绪之间起中介作用。

只有当个体的安全感得到满足时,才会产生自信和寻求获得自尊的需要(Maslow et al.,1945)。当个体无须继续为满足较低层次的需求而努力时,他们才会更强烈地往更高层次的需求递进,进而影响个体的心理健康。有研究发现,安全感与自尊呈显著正相关(许素梅,孙福兵,2011)。安全感水平高的个体会表现出更高的自我接纳、自我认同能力,缺乏安全感的个体较难接纳自我,表现出低自尊的特点(安莉娟,杨美荣,2010)。低层次的心理安全感越高,个体自尊需求也就越强烈,而自尊越得到满足的个体,就越会对生活有着更多的满足感(李旭等,2016)。由此推断,一些中学生在遭受了欺凌后,其自身的安全感水平会降低,会影响对可能发生的危险情景的判断,不太容易感到被人接纳,并常常伴随着强烈的自卑感,进而会降低自尊水平并影响心理健康,如产生抑郁情绪。由此,本研究提出假设3:安全感可以预测自尊,且安全感和自尊在受欺凌和抑郁情绪之间起链式中介作用。

综上,受欺凌、安全感、自尊和抑郁情绪之间关系密切,本研究结合马斯洛需要层次理论和抑郁自尊理论的观点,综合考察受欺凌影响抑郁情绪的具体过程以及安全感和自尊在两者之间所起的中介作用。

2 方法

2.1 被试

采用方便取样的方法,选取安徽、浙江和四川三个省的七所中学进行调查。共发放问卷1000份,回收有效问卷978份,有效回收率为97.80%。其中男生477名,女生501名;初中生372人,高中生606人;平均年龄为15.43(SD=2.16)。

2.2 研究工具

2.2.1 受欺凌

采用张文新和武建芬(1999)修订的Olweus欺凌/受害问卷(Bully/Victim Questionnaire)中的受害分问卷,共计6个题项。采用五点计分,0代表“过去几个月没有发生过”、4代表“每周多次”,得分越高表明受欺凌水平越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.91。

2.2.2 抑郁情绪

采用段泉泉和胜利(2012)修订的抑郁自评量表(CES-D Self-Report Depression Scale),共计20个题项,单维度。采用四点计分,1代表“没有或几乎没有”,4代表“几乎一直有”,得分越高表明抑郁程度越重。本研究中该量表的内部一致性系数为0.86。

2.2.3 安全感

采用丛中和安莉娟(2004)编制的安全感量表(Security Questionnaire,SQ),共计16个题项。采用5点计分,1代表“非常不符合”,5代表“非常符合”,得分越高表明个体的安全感越强。本研究中该量表的内部一致性系数为0.93。

2.2.4 自尊

采用Rosenberg(1965)编制的自尊量表(Self-Esteem Scale,SES)中文修订版(汪向东等,1999),共计10个题项。采用五点计分,从1到5分别代表“完全不符合”到“完全符合”,得分越高表明自尊水平越高。本研究中该量表的内部一致性系数为0.76。

2.3 施测过程与数据处理

采用统一的指导语,由经过专业培训的心理学专业研究生对调查对象进行集体施测,并说明问卷的保密性、填写方法、注意事项等。被试理解后单独作答,完成后当场收回问卷,整个测试流程大约30分钟。剔除空白问卷以及规律作答的问卷后,采用SPSS 22.0和SPSS宏程序PROCESS中的Model 6(Hayes,2013)进行数据处理与分析。

3 结果与分析

3.1 共同方法偏差的控制

采用Harman单因素检验法考察本研究是否存在共同方法偏差问题(周浩,龙立荣,2004),整合问卷所有项目并进行主成分分析,结果显示未旋转时共有9个因子的特征值大于1,解释了66.75%的变异,析出的第一个公因子的解释率为26.92%,远小于40%的临界值,表明本研究中的共同方法偏差问题不明显。

3.2 描述性统计结果

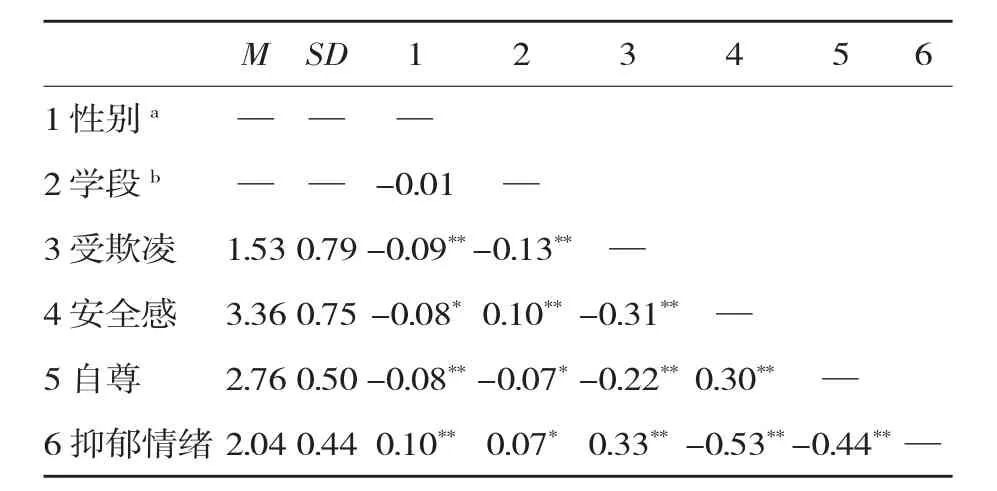

对各变量进行相关分析所得的结果见表1。其中,受欺凌与抑郁情绪呈显著正相关(p<0.001),与安全感、自尊呈显著负相关(p<0.001);安全感与自尊呈显著正相关(p<0.001),与抑郁情绪呈显著负相关(p<0.001);自尊与抑郁情绪呈显著负相关(p<0.001)。

表1 各变量的均值、标准差与相关系数(n=978)

3.3 安全感、自尊在中学生受欺凌和抑郁情绪之间的链式中介效应

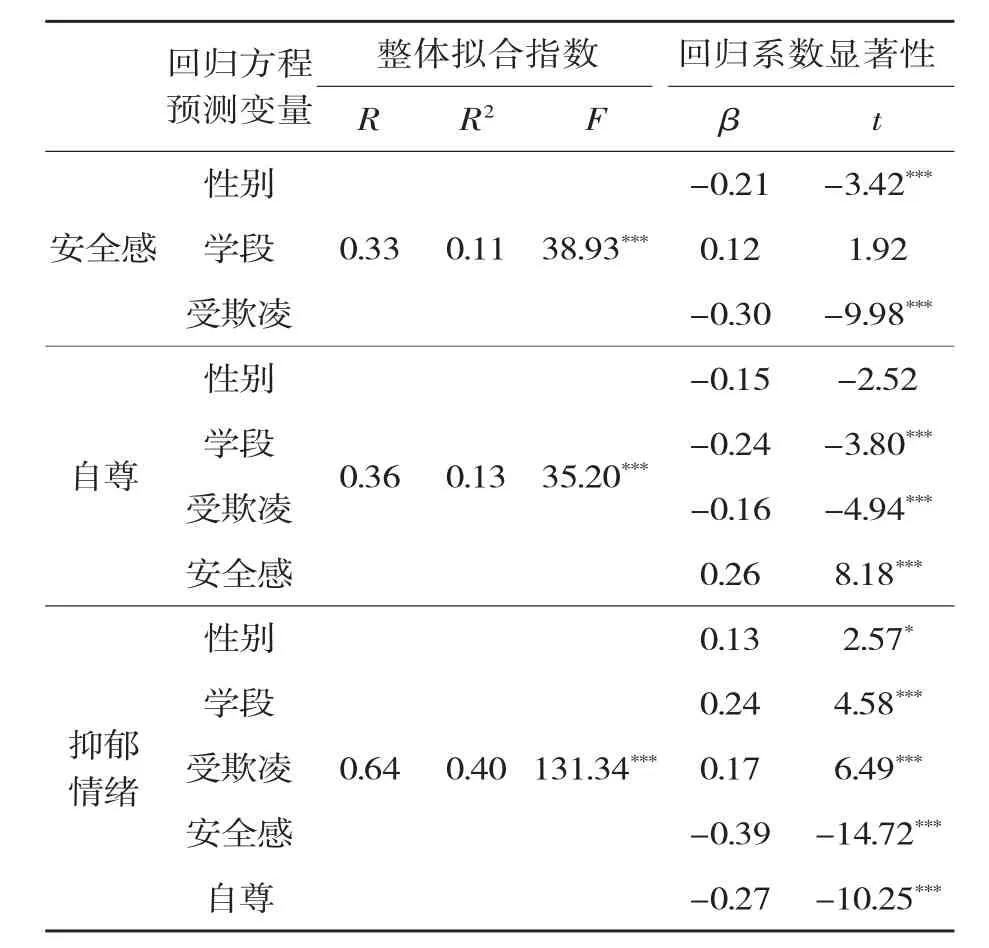

采用SPSS宏程序PROCESS中的Model 6(Hayes,2013)进行分析,在控制了性别和学段后,将各变量进行标准化处理再进行回归分析,各方程的参数估计见表2。结果显示,受欺凌显著正向预测抑郁情绪(β=0.17,p<0.001),同时显著负向预测安全感(β=-0.30,p<0.001)和自尊(β=-0.16,p<0.001);安全感显著正向预测自尊(β=0.26,p<0.001),同时显著负向预测抑郁情绪(β=-0.39,p<0.001);自尊显著负向预测抑郁情绪(β=-0.27,p<0.001)。由此不难发现,链式中介模型的各路径系数均显著。

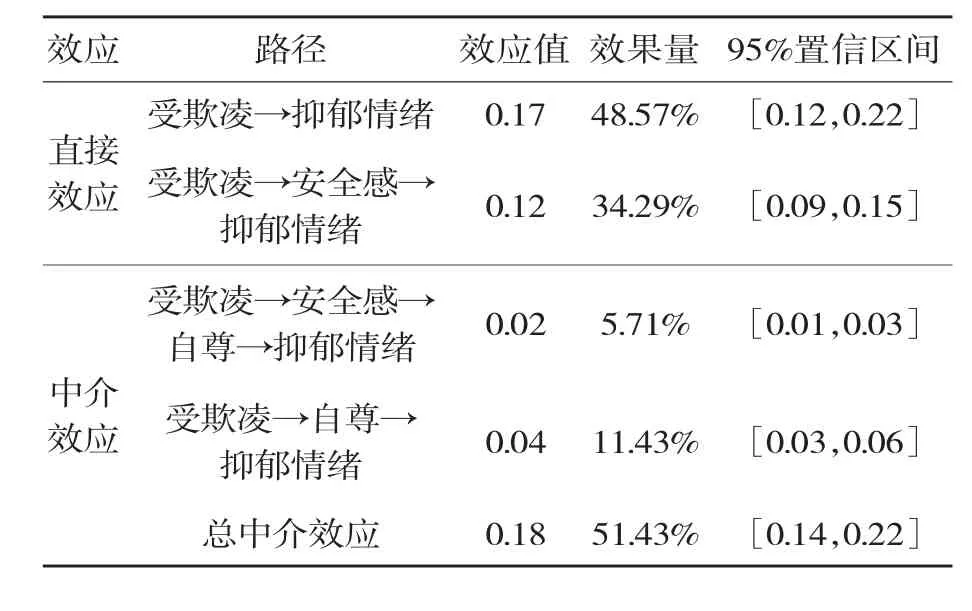

进一步采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法检验中介效应,重复抽取5000次样本计算95%置信区间。结果发现,三条中介路径的95%置信区间均不包括0。因此,受欺凌经由安全感、自尊以及安全感→自尊三条路径到抑郁情绪的中介效应显著,具体结果见表3。

表2 回归分析

表3 受欺凌与抑郁情绪之间的直接效应和中介效应

4 讨论

首先,安全感发挥的中介作用表明,随着遭受欺凌次数的增多,个体会体验到更多的不确定感和更弱的心理控制感,从而会出现较低的安全感并进一步引发抑郁情绪(林国凤等,2018)。因此,应当重视校园欺凌的危害,加强校园安全,利用适当的惩罚机制和干预措施以减少校园欺凌的发生,从而从源头上避免更多学生受欺凌。其次,自尊发挥的中介作用表明,受欺凌作为一种负性生活事件,会削弱受欺凌个体的自我价值感并降低自尊水平。自尊作为一种重要的内部资源,可以有效应对不良情绪,学校教育工作者可以通过开设系统的课程训练,提高学生的自尊水平,以帮助他们更好地应对校园欺凌以及其他负性生活事件。最后,安全感和自尊发挥的链式中介作用表明,安全感较高的个体,更加信赖周边的人和事,会以积极乐观的心态看待自己,肯定自己的能力与价值,自尊水平较高。安全感作为一种主观感受和体验能有效地对外界风险进行评估和预测,安全感高的个体独立意识较强,随着应对资源的增加更倾向于理智地选择积极的应对方式(骆思华,高钰琳,2013)。安全感较高的个体能够通过合理利用支持资源和积极应对方式走出困境(如受欺凌),形成积极的自我评价以及肯定自我价值,进而提升自尊水平(倪亚琨等,2015),从而减缓抑郁情绪。这也提示我们,家庭成员之间要尽量多表达对彼此的关心、互相支持,遇到问题多些交流尽量减少冲突,尽力营造愉快轻松的家庭氛围及以帮助增强孩子的安全感和自尊心,提升孩子应对负性生活事件时将消极情绪转换为积极情绪的能力,从而降低中学生的抑郁风险,促进其心理健康发展具有重要意义。

本研究在一定程度上回答了受欺凌“如何影响”抑郁情绪,系统地揭示了受欺凌与抑郁情绪之间的作用机制,同时拓展和补充了校园欺凌与中学生抑郁情绪的相关研究,具有一定的理论借鉴价值。但也存在一些不足,有待在后续的研究中予以改进。一方面,本研究为横断研究,无法得出严格的因果关系推论,后续的研究可以使用纵向调查或实验法来进一步验证;另一方面,本研究只考察了安全感和自尊这两种心理因素在受欺凌和中学生抑郁情绪之间的作用,后续的研究可以增加一些环境系统如家庭教养来进一步考察。

5 结论

本研究的发现揭示了受欺凌是中学生抑郁情绪产生的一个风险因素,并且受欺凌作为一种负性生活事件会通过影响安全感和自尊间接影响中学生的抑郁情绪。基于需求层次理论和抑郁自尊理论,本研究的发现能深入了解受欺凌对抑郁情绪的复杂发生机制,从而为中学生心理健康教育提供具有针对性的理论基础。