清华简《系年》与千亩之战结局再考察*

2022-12-07刘伟

刘 伟

《国语·周语上》云:“宣王即位,不籍千亩。虢文公谏。”“王不听。三十九年,战于千亩,王师败绩于姜氏之戎。”[1]此言宣王不行籍田礼,且不听劝谏,最终酿成了千亩之战的败局。《国语》中的这条记载是后世学者讨论籍田礼和千亩之战的核心史料,各种学术观点均是以此为基础,再结合其他资料而提出的。清华简《系年》公布后,其中关于千亩之战的叙述又引起一些学者关注,对相关问题如“千亩”的称谓、千亩所在地、千亩战役是一次还是两次以及其发生的具体时间等均有较多研究,并产生了一系列新成果,推动了相关研究的进一步深入①。刘国忠先生指出,“清华简中所发现的众多与西周史有关的文献,为研究西周史开辟了一个新的天地。其中不少记载都为传世文献所无,或与传统看法不同,为我们揭示了西周许多不为人知的历史真相,也为认识一些聚讼不休的历史事件提供了重要依据”[2]。新出文献对古史研究的促进作用,由此可见一斑。笔者此文,拟在学界现有成果基础上,对千亩之战的战果进行再考察,希望得出一些可以参考的新认识,并请方家指正。

一、“败绩”与“有功”:传世文献歧说源流缕析

《国语》所载“王师败绩于姜氏之戎”之事,是相关文献中记录此事较早者,历代注家基本未作解释,可见对此战果没有太大疑问。《史记·周本纪》说:“宣王不修籍于千亩,虢文公谏曰不可,王弗听。三十九年,战于千亩,王师败绩于姜氏之戎。”[3]183明显是沿袭了《国语》中的说法。而《史记·赵世家》则云:“自造父已下六世至奄父,曰公仲,周宣王时伐戎,为御。及千亩战,奄父脱宣王。”[3]2148这里只关注了与赵氏先祖奄父有关的细节,但从“脱宣王”一语可以推知,宣王在千亩之战中曾处境危险,幸得奄父救助而脱险,则此战结果应该与《国语》和《周本纪》所说之“败绩”相类。与上举几处记载相比,在《晋世家》和《十二诸侯年表》中,关于此战的描述则有非常明显的差别。《晋世家》述其事云:“穆侯四年,取齐女姜氏为夫人。七年,伐条。生太子仇。十年,伐千亩,有功。生少子,名曰成师。晋人师服曰:‘异哉,君之命子也!太子曰仇,仇者雠也。少子曰成师,成师大号,成之者也。名,自命也;物,自定也。今适庶名反逆,此后晋其能毋乱乎?’”[3]1979《十二诸侯年表》记载比较简略,只提到穆侯七年“以伐条生太子仇”和穆侯十年“以千亩战,生仇弟成师”[3]662-663。可以看出,《晋世家》和《十二诸侯年表》说晋侯在千亩之战中“有功”,且给其子取名“成师”以纪念,显然与《周本纪》和《国语》“王师败绩”的结果不同。但这种不同究竟该做何解,尚有进一步讨论的空间。

上引各条中的歧异,是后世学界聚讼不已的主要来源。可以肯定的是,司马迁在撰写《史记》时,根据各卷的不同主题而对千亩之战的相关史料进行了剪裁,而在各卷中所记载的千亩之战的不同描述,其实皆有所本。

前文已述,《周本纪》中所载本于《国语》,而《晋世家》所载则本于《左传·桓公二年》:“初,晋穆侯之夫人姜氏以条之役生太子,命之曰仇。其弟以千亩之战生,命之曰成师。师服曰:‘异哉,君之名子也!夫名以制义,义以出礼,礼以体政,政以正民。是以政成而民听,易则生乱。嘉耦曰妃,怨耦曰仇,古之命也。今君命大子曰仇,弟曰成师,始兆乱矣,兄其替乎?’”[4]91-92两相对比,可见《晋世家》所载是司马迁根据《左传·桓公二年》的叙述改写而成。这样说来,《史记》中的两种描述分别是以《左传》和《国语》中的记载为史料来源的,孰优孰劣确实难以论定,则学界各执一端也就很好理解了。

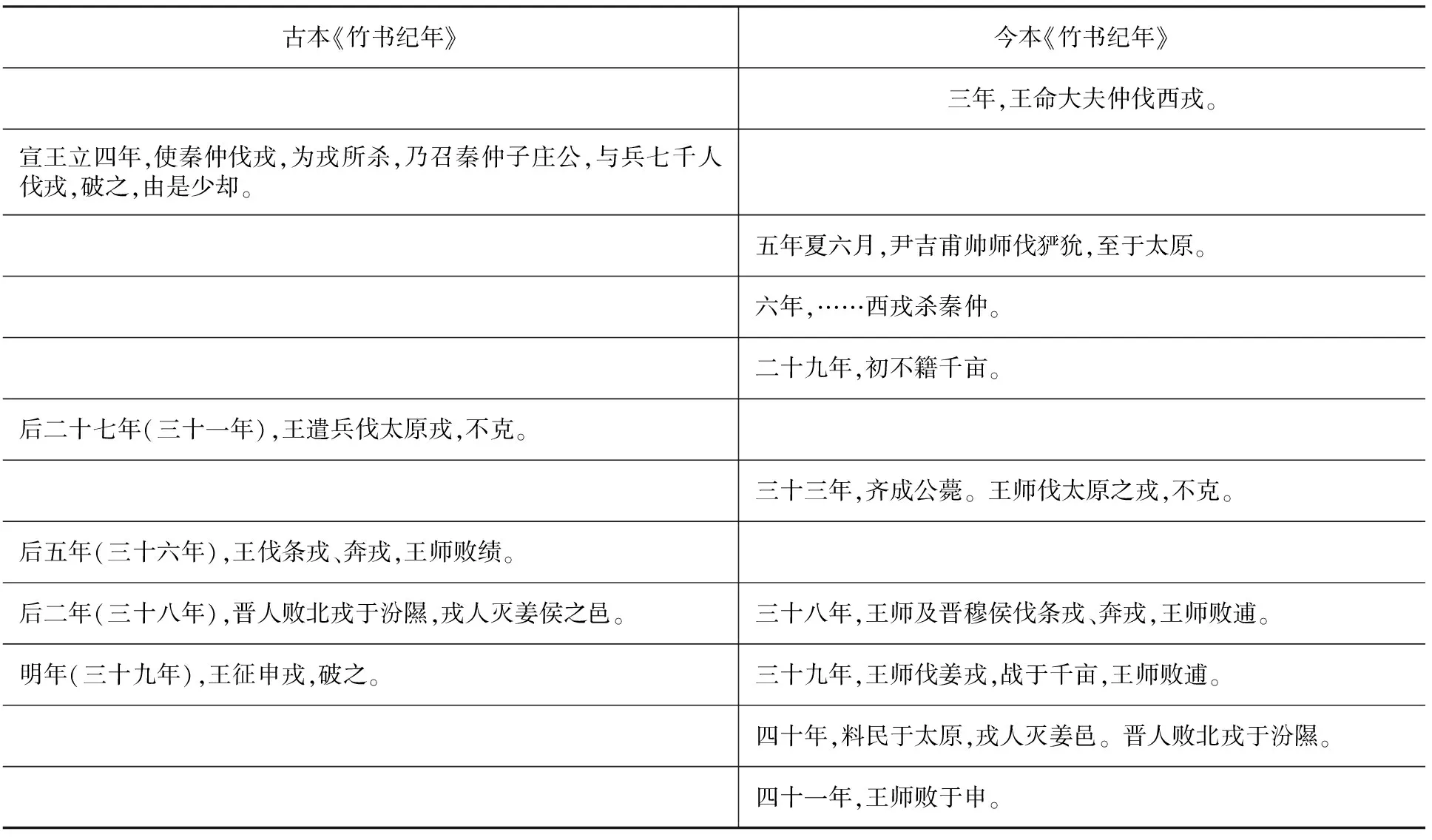

西晋时发现的《竹书纪年》中也有对千亩之战的记录,姑且不论古本与今本的真伪纷争,当今学界所见两本也有差异,可由表1得到证明:

表1 古本、今本《竹书纪年》所载千亩之战相关史事比较②

古本《竹书纪年》叙述了宣王时期王室及诸侯军队与戎人之间发生的历次战争及其结果,可以看出这样一个特点:在有诸侯军队参战的时候,周军胜利较多,而在只有王室军队参战的时候,则胜少负多,非常惨淡。但值得注意的是,具体到宣王三十九年(公元前789年)之战,书云“王征申戎,破之”,其结果与《晋世家》《十二诸侯年表》所说似乎更加接近,但未明确说是千亩之战。而今本《竹书纪年》所载三十九年千亩之战结果是“王师败逋”,与《国语》《周本纪》一致,而与古本《竹书纪年》不同。于是,与《左传》和《国语》记载的歧异类似,古本与今本《竹书纪年》似乎也站到了不同的阵营之中,分别成为《左传》和《国语》的支持者。那么,究竟应以谁为是?在清华简《系年》公布之前,历代已有不少学者直接或间接论及,或从不同角度提出了不同看法。如钱穆先生通过比对《左传》《国语》《史记》中的记载,认为晋穆侯在千亩之战中取得了胜利,“千亩之役,王师失利,而晋军则有功”③。裘锡圭先生也认为钱说“不失为一种合理的解释”[5]37,进而推测宣王千亩之战本有胜有败,《周语》为表明宣王不籍千亩之非,故强调其失败一面,或者竟是硬将胜利说为失败,犹如今本《竹书纪年》宣王四十一年条,硬将古本所记“王征申戎破之”改为“王师败于申”[5]。顾颉刚先生也猜测说:“或许这次战事,周师虽大败,晋师尚得全师而退,所以晋穆侯生第二个儿子时就题名作成师了。”[6]

至于其中最具争议,也是造成后世诸多争议之源头的问题,笔者以为是《左传》杜预注中“西河介休县南有地名千亩”的说法。由此出发,学界便提出了不籍千亩之“千亩”与千亩之战之“千亩”非一地,而千亩之战也有胜败不同的两次等观点,沈长云先生辨之甚详,可以参考。而其对千亩之战胜负问题的论述,也是清华简《系年》公布之前相关研究中最系统的。沈长云先生认为,《周本纪》言战败取材于《国语》,《晋世家》言战胜取材于《左传》,而古本《竹书纪年》也说战胜,“三占从二,似乎千亩之战周室方面取得胜利更符合于历史真实,而《国语》言千亩之战王师败绩的话则有问题”。在提出《国语》所载为“误记”这一观点之后,沈先生从几个方面分析其原因:首先,宣王不籍千亩事关籍礼,与周室之与姜氏之戎发生冲突并在千亩之战中招致败绩,似乎并无直接的因果关系。所谓“战于千亩,败绩于姜氏之戎”,不过是《国语》作者主观寻找出来的显示宣王不纳谏务农以致败弱的“证据”。其次,由于宣王时期确实有过一次千亩之战,《国语》作者便将这两个有关“千亩”的事件联系在一起,又因它处有宣王在千亩之战中“既丧南国之师,乃料民于太原”的记载,联想到此必是宣王在千亩之战中招致失败的结果,并从而将此认识作为历史“证据”缀在了“宣王不籍千亩”一节之后,由是造成了对于千亩之战之胜败结局不同于《左传》和《竹书纪年》的记载。再者,“宣王既丧南国之师”一语,并非如韦昭注所云,是“败于姜戎时所亡”的王朝之师,《国语》作者将其理解为宣王在千亩之战中因遭败绩而丧失军队,是完全错误的[7]。尽管《国语》作者是否如沈先生所说把“宣王既丧南国之师”理解为“宣王在千亩之战中因遭败绩而丧失军队”还可继续讨论,但沈先生将千亩之战相关问题与《国语》一书的编纂意图联系在一起来考察,也具有一定的参考价值。不过,清华简《系年》公布之后陆续发表的多篇研究成果告诉我们,关于千亩之战胜负问题的争论还没有达到“画上句号”的程度。

二、清华简《系年》与千亩之战结局研究新说平议

如前文所说,清华简《系年》公布后,学界投入了极大的热情,研究论著层出不穷,关于籍田礼、不籍千亩和千亩之战的论著屡见纸端,与本文所关注的千亩之战结局相关的成果也有不少,其中可见颇多新意,大大推动了相关研究的进一步深入。为便于行文与讨论,先将《系年》相关文字以通行字体引述如下:

昔周武王监观商王之不恭上帝,禋祀不寅,乃作帝籍,以登祀上帝天神,名之曰千亩,以克反商邑,敷政天下。至于厉王,厉王大虐于周,卿士、诸正、万民弗忍于厥心,乃归厉王于彘,共伯和立十又四年。厉王生宣王,宣王即位,共伯和归于宗。宣王是始弃帝籍弗畋,立卅又九年,戎乃大败周师于千亩。④

《系年》说宣王三十九年“戎乃大败周师于千亩”,与《国语》《史记·周本纪》一致,为宣王战败说提供了一条新材料。而有的学者由此段文字出发,对千亩之战的进程与结局提出了新观点,为进一步认识千亩之战提供了新思路。

千亩之战究竟发生了一次还是两次,王师、晋师在其中发挥了什么作用?这一问题在《系年》公布后又有不少讨论。赞成两次说的,如许兆昌、刘涛根据《系年》中周武王“乃作帝籍,以登祀上帝天神,名之曰千亩”的记载,赞成千亩有两地,千亩之战则发生了两次,一次是宣王三十九年之失败,另一次则是晋穆侯十年大获全胜[8]。刘成群也坚持千亩之战有两次的说法,且并非发生在同一年,主导者也非同一人,战争结局也不一致。而《系年》的出现,与《国语》等传世文献一同印证了前辈学人关于籍田应在周之畿内的推测,同时也证明了宣王三十九年千亩之战败于戎这一史实的存在[9]。也有学者支持千亩之战只有一次的说法,如杜勇认为司马迁本人并未将千亩之战视为两次不同的战役,而古本《竹书纪年》也证明战役只有一次,过去学界对《史记·十二诸侯年表》的误差估计不足,过于相信司马迁对晋国纪年的推定,以致误判有两次战役。战争起因于周王室与姜戎的尖锐矛盾,进而升级为武装冲突,王师败绩,天子奔逃,共主地位一落千丈,无形中助长了犬戎长期觊觎宗周的政治野心[10]。刘光胜、王德成认为不同史料对战争结果之所以记载不同,可能与史官选取史料的角度、所持立场的差异有关。举例来说,《竹书纪年》说两周之际二王并立,而《系年》站在携王的立场上坚决否认此事。宣王三十八年与晋穆侯联合伐戎,但今本《竹书纪年》只说“王师败逋”,不提晋国。《系年》和《国语》记千亩之战失败的宣王,而《晋世家》言胜利者是晋穆侯等等。两位先生由此猜测当时的情况或许是周宣王迎击姜氏之戎于千亩,王师败绩。晋穆侯远道前来,增援宣王,击溃姜氏之戎,正与《晋世家》“有功”一语切合。《系年》《国语》以宣王为主角,突出他废除籍田礼的恶果,所以言败。如果同时记载晋穆侯胜利,则不能凸显宣王废除籍田礼的危害。《晋世家》取材于晋国的史书,只记晋穆侯,不涉及王师的情况,所以言有功[11]。雷晓鹏也认为千亩之战只发生了一次,认为千亩之败固然和周宣王“不籍千亩”没有直接的因果关联,周代史官将二者联系起来,反映了当时人的天命鬼神“祸福善淫”观念,将千亩之败视为上帝天神对宣王“弃帝籍弗畋”这种大不敬和失德之举的惩罚和降祸[12]。

纵览几位学者在《系年》公布后的再讨论可以看出,千亩之战发生的次数争议,关涉到相关史料的解读,且和对王师在战争中胜负问题的认识密切相关。谢乃和、付瑞珣两位先生也从几个方面对战争结局提出了自己的看法。其一,《系年》与《国语》《周本纪》都认为周宣王“不籍千亩”导致了千亩之战的失败,《系年》中一个“乃”字道出了二者的因果关系,这种认识与周代籍田礼所蕴含的天下兴亡的礼义一致,可见“千亩”帝籍的神道设教作用在西周当时以及东周时代影响至大。其二,对于周王室而言,千亩之战固然是失败了,但随从周王作战的一些诸侯国在这场战争中的表现却有可圈可点之处,相关文献多以“诸侯有功”述之,晋国便是其中之一。晋穆侯很可能与赵国先祖奄父类似,只是在王师千亩战败之时帮助周宣王脱离险境,使王师或晋师主力得到保留,晋穆侯才因此得到了嘉奖而命名其少子为“成师”,“成师”在《左传》中本义为建制完备的军队,不能只理解为胜利之师。太史公将战果误解为晋国取得千亩之战的胜利,所以在《史记·晋世家》中运用“伐千亩”“有功”这类措辞,使得后世学者误认为发生了两次千亩之战:一次是周王师败绩,另一次是晋师胜利。其三,古本《竹书纪年》“王征申戎,破之”和“千亩之战”不是一回事,宣王三十九年可能是面对同一个敌人的两次战争。宣王为三十八年“戎人灭姜侯之邑”之事“征申戎,破之”,同年,申戎(姜氏之戎)又在帝籍千亩附近打败了王师。《竹书纪年》所谓的“破之”是王师“征申戎”取得胜利,而千亩之战则是王师败绩,两次记载并不发生抵牾。其四,谢、付两位先生还由此出发讨论了不同文献相关记载与认识歧异的原因,认为是诸种典籍不同编纂原则——宣扬神道、诸侯有功和编年史体例所致。总而言之,从诸侯有功的角度记录千亩之战与千亩之战失败的结果并不矛盾,反而使这场战役的书写更为丰富,有助于更多地了解千亩之战的细节[13]。

由上举诸位学者的研究可以看出,清华简《系年》对千亩之战相关问题研究的作用,主要体现在以下几点:其一,《系年》云“周武王监观商王之不恭上帝,禋祀不寅,乃作帝籍,以登祀上帝天神,名之曰千亩”,为我们认识“千亩”的功能、称谓、地望等提供了新材料,并有学者申述“千亩”有两地说。其二,综合利用《系年》与传世文献的记载,对千亩之战的次数及其结果进行进一步论述。“一次说”者都认同宣王失败,而晋穆侯在其中“有功”,“二次说”者将其区别开来,认为宣王失败,而晋穆侯在另一次中获胜。其三,《系年》中的相关记载为认识宣王在千亩之战中的失败原因提供了新资料。此前学者多根据《国语》中宣王不籍千亩、虢文公谏阻不得、王师败绩的线索,认为千亩之败和宣王废弃籍田之礼、不敬上天有因果关系。而《系年》中“周武王监观商王之不恭上帝,禋祀不寅,乃作帝籍,以登祀上帝天神,名之曰千亩”以及“宣王是始弃帝籍弗畋”之语,一定程度上进一步验证了这种看法。其四,《系年》也对《左传》《国语》《竹书纪年》《史记》中关于千亩之战结局记载差异的解释提供了一些新的线索。

需要指出的是,尽管学界利用《系年》进行的相关研究已经取得了不少新成果,但关于千亩之战结局的认识并没有达成一致意见,分歧仍然存在。因此,充分利用传世文献的记载,结合新出《系年》的线索,对这一问题进行再审视,将为问题的解决提供更大的可能性。

三、千亩之战结局相关问题新论

前文已经引述《左传》和《国语》中的相关记载,《左传》云晋穆侯给儿子取名“成师”以纪念千亩之战的胜利,《国语》则非常清楚地说“三十九年,战于千亩,王师败绩于姜氏之戎”。面对两种重要文献的差别,司马迁并没有轻易选择采信某一种,而是在《史记》不同篇章中留下了不同的记录。古本与今本《竹书纪年》对宣王三十九年战事结果的不同记载,使早期文献中的差别被后世学者放在聚光灯下反复审视,从不多的几条记载中衍生出诸多不同的观点,以至于看起来难以调和。清华简《系年》的公布,非但没有消弭相关问题的争议,反倒是唤醒了沉寂多年的学界,并将这一争议持续推进到更细致的程度。面对这种局面,笔者以为,要解决学界在千亩之战结局问题上的争议,还需要从产生争议的源头入手,对《左传》《国语》乃至《史记》和《竹书纪年》中的歧异进行重新认识。

此处需要明确提出的是,上举几处早期文献中关于千亩之战结局的记载其实并无差别,宣王时期只发生过一次千亩之战,其背景和战争进程大体如下:自从西周中期以来,周王室与北方戎狄的争斗就非常频繁,且互有胜负。宣王时期与戎人冲突不断,三十九年时姜戎侵入王畿,王师败绩。晋穆侯率军勤王,打退姜戎,遂有成师之名,也有破戎之载。《竹书纪年》等所载千亩之战之最后胜利,实际上是晋军的战果。这一猜测以及史书因立场角度不同而留下不同说法的解释,与前引刘光胜先生之文所说颇有相似之处,但笔者以为不同记载存在的另一原因在于,由于此次战争是一个整体,尽管王师败绩,但此战也有诸侯军队参加,且宣王最终脱险、姜戎被打退,也算取得了最后胜利。再考虑到宗法与分封体制下的尊王观念,有些史书把胜利记在宣王名下也是可以理解的。上面的论断从表面上看似有弥合两种记载的差异之嫌,但若仔细考察这些造成歧解的史料,便可发现有其合理性。以下试申述之。

被学界视为造成歧异最早的史料来源,是《国语》和《左传》中的记载。姑且不论《国语·周语上》“宣王即位,不籍千亩”与“三十九年,战于千亩,王师败绩于姜氏之戎”之间是否存在因果关系,其对千亩之战的描述是非常清晰的,也为世人普遍认可。而《左传·桓公二年》虽然提到了千亩之战,但没有提及王师之败,只说晋穆侯次子“以千亩之战生,命之曰成师”,这就给人留下了想象空间。不过,通过对《春秋》和《左传》这一时间段的叙事进行比对就可以看出,《左传·桓公二年》中对千亩之战的记载语焉不详是非常正常的,其主要目的是引出曲沃并晋这一重大历史事件的历史背景与发展过程,并为《左传·桓公三年》春“曲沃武公伐翼”之事做好铺垫。因此,《左传》中的记载实质上与《国语》并无矛盾。而把这一差别从源头上弄清之后,《史记》诸篇中的问题也就迎刃而解了。

《周本纪》援引《国语》,《晋世家》当然也会吸收《左传》中的说法,至于《赵世家》中“及千亩战,奄父脱宣王”之说,正印证了《国语》中王师败绩的记载。赵氏始祖造父在周穆王时深受器重,“穆王使造父御,西巡狩,见西王母,乐之忘归。而徐偃王反,穆王日驰千里马,攻徐偃王,大破之。乃赐造父以赵城,由此为赵氏”[3]2147。此后,赵氏一直服务于周王,在奄父时又在千亩之战中为保护宣王脱险立下大功。而直到奄父之子叔带时,赵氏才投奔晋文侯,并在春秋时期成为晋国政坛上的重要力量。由此可以非常清楚地看到这一事实:司马迁在撰写《周本纪》《晋世家》《赵世家》时,根据每卷的主题而对相关史料进行了剪裁,只保留了和主题有直接关系的内容,以展现不同写作对象的主要事迹与贡献。至于《竹书纪年》记载的“王征申戎,破之”,则如上文所说,描述的不是王师之败这一阶段性战果,而是战争的最终结果,且符合王道尊尊之大义。其实,不仅《竹书纪年》,类似的各国编年体史书,包括孔子编订的《春秋》也都有很多为周天子和各国诸侯掩饰负面形象的记录,最典型的例子当属僖公二十八年(公元前632年)《春秋》经所云“天王狩于河阳”。而据是年《左传》,“是会也,晋侯召王,以诸侯见,且使王狩。仲尼曰:‘以臣召君,不可以训。’故书曰:‘天王狩于河阳。’言非其地也,且明德也”[4]473。所谓“明德”,实是为天子讳的“尊王”之举。《穀梁传》于此也说:“全天王之行也。为若将狩而遇诸侯之朝也。为天王讳也。”[14]再如桓公五年《春秋》经云:“蔡人、卫人、陈人从王伐郑。”是年《公羊传》曰:“其言从王伐郑何?从王,正也。”何休注:“美其得正义也,故以从王征伐录之。盖其时天子微弱,诸侯背叛,莫肯从王者征伐,以善三国之君独能尊天子死节。”[15]甚至刚公布不久的清华简《系年》也有类似现象,如肖锋先生就曾指出,《系年》与《春秋》经传在记载国君死亡事件时采取了不同的记述方式。《系年》在记述一国之君杀另外一国之君时均用“杀”字而非“弑”字,基本句式为“某杀某”,这与《春秋》经传的记载类似。但《系年》对孺子王被灵王所杀,灵王被公子比所杀均未非常明确地采取“某杀某”的记述方式,这可能源于《系年》的记述者为楚国人,所以对本国国君的遇害采取了“内讳”的方式。对“弑君”事件的不同处理,可从另一侧面佐证孔子对《春秋》确实进行了修订及“《春秋》笔法”的存在[16]。

这样看来,学界所认为的《国语》《左传》和《史记》中看似不同的记载,其实是具有内在一致性的。而后世之所以有学者将其割裂成两次结果不同的战争,若追根溯源,则如前文所提及的那样,要归于杜预对《左传》相关叙述的注释“西河介休县南有地名千亩”,后世学者遂由此对千亩的地望产生了诸多解释,并由此出现了千亩之战有两次的推测。然正如很多学者所说,千亩之战实则只有一次,其地望也当如多数学者所言在王都近郊,沈长云先生曾结合阎若璩、孔晁、蒙文通等学者的研究做过进一步讨论[7],此处不赘。而若从西周后期包括戎人在内北方各少数民族的活动区域等诸方面考虑,更可以进一步验证此说法的合理性。

《诗经·小雅·六月》诗云:“六月栖栖,戎车既饬。四牡骙骙,载是常服。狁孔炽,我是用急。王于出征,以匡王国。”“狁匪茹,整居焦获。侵镐及方,至于泾阳。”“吉甫燕喜,既多受祉。”《序》云:“《六月》,宣王北伐也。”[17]此诗记载的是宣王时期,狁已经攻入了周王室腹地。又据虢季子白盘铭文,周宣王十二年时狁入侵了王畿之内的“洛之阳”[18],子白虽取得了战役的胜利,但狁对周王室的威胁之大也可见一斑。与狁屡次侵入王畿相比,戎人的威胁也不遑多让。如上引古本《竹书纪年》云“宣王立四年,使秦仲伐戎,为戎所杀”,宣王三十八年“晋人败北戎于汾隰,戎人灭姜侯之邑”等。那么,王师败绩于姜氏之戎,晋穆侯能否快速赶来勤王呢?这其实也不难得出答案。古本《竹书纪年》又载:“后五年(三十六年),王伐条戎、奔戎,王师败绩。后二年(三十八年),王师及晋穆侯伐条戎、奔戎,王师败逋。”[19]可以看出,在千亩之战之前的几年间,周宣王一直是与晋穆侯联合对戎人作战的,那么在王师不利的危急时刻,晋军赶来救援便是非常合理的事了。

结 语

由上举学界的相关研究,结合本文的分析,可以得出如下认识。

其一,《国语》和《左传》是研究千亩之战相关问题的基本依据,《史记》不同篇章中的不同说法是由各卷主题需要所决定的,古本《竹书纪年》中的记录体现了尊王观念,这些关于千亩之战结局的记载实际上并无矛盾。杜预关于千亩地望的解释目前不知何据,但对后世千亩之战发生两次说以及两次战果不同说的出现具有重要影响。

其二,《国语·周语上》记载“宣王即位,不籍千亩”与“三十九年,战于千亩,王师败绩于姜氏之戎”之事,主要是为突出周人的重农传统,记载千亩之战中王师之败这一事实是为了证明宣王不行籍田礼带来的严重后果,具有极高的史料价值,也被后人所重视,故而历代研讨甚多。然纵观历代学者的研究与阐发,我们可以看到不同时期不同学者对同一问题的不同认识与看法,反映出史学研究的个性与时代性特征。

其三,从清华简《系年》公布后学界的相关研究来看,《系年》中所载千亩之战的结果验证了《国语》中记载的可信度,这是《系年》对这一问题研究最大的价值所在。遍览相关论著也可以看出,《系年》中的记载只是学界用于从事相关研究的“引子”,主要研究思路和所用资料并没有明显的变化。由此可见,新出文献究竟如何推动相关问题研究的进一步深入,尚待学界进一步探讨。

其四,由于籍田礼是历代沿用之制,故唐、宋、明、清诸学者的着眼点主要在于其礼制之存废、礼仪之流程。近代以来学者的研究视角有所拓展,与甲骨金文资料的发现、西方研究和经济与社会形态理论的影响有关。至于千亩之战,清华简《系年》的公布无疑进一步推进了相关问题的研究,但不可能超越史料基础,也不可轻易以此否定或改变此前的既有认识。

注释:

①以清华简《系年》文字考释为主的论著,可参看李松儒:《清华简〈系年〉集释》,中西书局,2015年;马楠:《清华简〈系年〉辑证》,中西书局,2015年;刘成群:《清华简与古史甄微》,上海古籍出版社,2016年;罗运环:《清华简〈系年〉前四章发微》,《出土文献》第七辑,中西书局,2015年。对“不籍(藉)千亩”和千亩之战相关问题进行专门研究的论文可参看沈长云:《关于千亩之战的几个问题》,《周秦社会与文化研究——纪念中国先秦史学会成立20周年学术研讨会论文集》,陕西师范大学出版社,2002年;杜勇:《千亩之战析疑》,《中原文化研究》2021年第5期;许兆昌、刘涛:《周代千亩地望考》,《古代文明》2014年第2期;谢乃和、付瑞珣:《从清华简〈系年〉看“千亩之战”及相关问题》,《学术交流》2015年第7期;雷晓鹏:《从清华简〈系年〉看周宣王“不籍千亩”的真相》,《农业考古》2014年第4期;刘光胜、王德成:《从“殷质”到“周文”:商周籍田礼再考察》,《江西社会科学》2018年第2期;路懿菡:《清华简〈系年〉与周宣王“不籍千亩”原因蠡测》,《辽宁师范大学学报》2018年第5期;马文增:《清华简〈系年〉首章新研——兼及“国人暴动”、“共和行政”问题》,《殷都学刊》2018年第2期。上举论著以及其他论著中提及的相关观点,笔者将随文引述。②本表资料来源:方诗铭、王修龄:《古本竹书纪年辑证》,上海古籍出版社,1981年,第56—58页;王国维:《今本竹书纪年疏证》,浙江教育出版社,2010年,第279—280页。③钱穆:《西周戎祸考》(下),《禹贡》1935年第2卷第12期。又载《古史地理论丛》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,171—172页。④此释文以李学勤先生主编之《清华大学藏战国楚简》(贰)(中西书局,2011年,第136页)为基础,参考了李松儒《清华简〈系年〉集释》(中西书局,2015年,第1页)的说法。