两人出版“小作坊”,成为“重庆出版之光”

2022-12-07文|李晶

文|李 晶

文|李 晶

“把书做亏是一件很难的事情,或者说是需要天赋的事情。”

“我找了一家朋友的书店,我在他书店里面,这里比较安静。”深秋的重庆被雾笼罩,在一个周五下午5 点,重庆渝中区刀锋书酒馆二楼,任绪军坐定,他通过电话开始讲述他和拜德雅的故事。

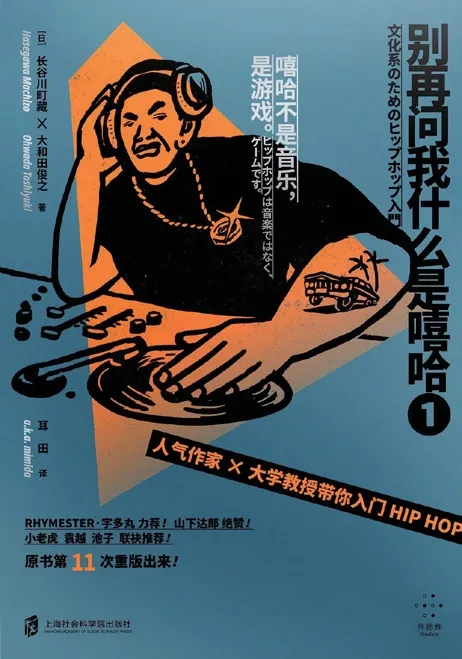

7 年前,研究生在读的任绪军成为重庆大学出版社编辑邹荣的实习生,二人在参加北京书展的差旅途中商量出一个图书品牌的未来出版框架,这个图书品牌被命名为“拜德雅”。7 年后,拜德雅经历了从重庆大学出版社独立出来的阵痛,团队从最初的2 人扩充到4 人,工作室从解放碑的“小作坊”转移到视野更加开阔的红土地,出版图书将近150 种,从学术理论到流行文化,从《导读拉康》到“别再问我什么是嘻哈”系列,从市场反馈来看,这家位于西南一角的图书出版“小作坊”俨然成为社科理论出版领域的新星。

如今,任绪军的好友、刀锋书酒馆老板江凌时常调侃拜德雅是“重庆出版之光”,面对这一“谬赞”,任绪军说拜德雅可以毫不惭愧地接受。当年那个憋着一口气想把拜德雅做成功的年轻人,现在有了更坚定的信心,可以坦然地说“拜德雅就是重庆做出版做得最好的”。

那么,拜德雅的故事究竟如何发生?年青一代出版人可以从拜德雅获得怎样的启示?这座知识城邦如何与重庆这座城市构建关联?《出版人》记者试图从任绪军这里寻找问题的答案。

对学术产生困惑,于是转身走向出版

任绪军硕士期间念的是比较文学,阅读了大量西方文学理论著作,但在进行学术写作的时候却很反感对这些理论的滥用,当时他认为国内的文学研究大多是拿一些文本验证既有的理论,而不能开拓出新的理论,因而对学术研究丧失了一些信心。2014 年,任绪军作为交换生去台湾求学,借着出版个人诗集的由头,接触到当地的一些出版机构和出版人,受到他们的经历和理念启发,基本了解了出版工作流程,也慢慢感受到出版这件事的意义所在。

与其重复诠释这些文学理论,不如更加彻底地理解这些理论,抑或更全面且妥善地将这些思想家的理论引介到国内以供研究者学习。踏入另一条河流,这条河流同样与知识、书籍还有个人志趣有关,去做出版,这样的想法在任绪军心中开始萌生。

2015 年,任绪军结束交换学习,回到西南大学。一次偶然的经历,他邀请好友芬雷来到自己所在的新诗研究所做讲座,讲德里达和写作。芬雷是学术共同体泼先生的负责人之一,刚好认识从西南大学心理学院硕士毕业、在重庆大学出版社做编辑的邹荣,他介绍两人相互认识。此时邹荣正打算做“思想家和思想导读丛书”,苦于人手不够,任绪军向他表达了想要做出版的意愿,同时表示他想做的书恰好也是自己的兴趣所在,于是一个“重庆边边儿上的四川人”和一个重庆人一拍即合,任绪军去了重庆大学出版社,成为邹荣的实习生。

邹荣比任绪军大3 岁,本科学新闻传播,研究生学发展心理学,同样因为在学术研究的道路上遇到了一些困惑,就去了重庆大学出版社做编辑,最开始做社科研究方法类图书。当时他本人感兴趣的是欧美当代哲学和思想理论,无论是对于学习传播学和心理学的邹荣,还是对于有志做文学研究的任绪军,包括很多对社科理论感兴趣的读者,都需要关于这部分知识的一种入门读物来辅助其进入思想家的原著,于是做一套思想家导读丛书的想法由此初步产生。

也是在这一年,在参加北京书展的旅途中,两人合计将当时策划的“人文丛书”的前缀名“拜德雅”用作未来图书品牌的名称。“拜德雅”是古希腊语“παιδεια”的音译(“paideia”是该词的拉丁化写法),原词指的是“古希腊城邦用于教化和培育城邦公民的教学内容”,在“中世纪基督教教育中,及文艺复兴时期”,它“被等同于人文学”。德国学者维尔纳•耶格尔的代表作主标题就是“Paideia”,国内一般将此书名直译为“教化”。“拜德雅•人文丛书”的主编蓝江老师把这个词的意涵联系到福柯提出的“人文科学”(human science),将它的古典意义与一种现代意义结合起来;同时,结合中国古代士之教育的两个核心要求——“德”和“雅”,蓝江老师巧妙地将这一古希腊单词翻译为“拜德雅”。总的来说,“拜德雅”这个词代表了一种连接东西方,贯穿古典与现代的,普遍的人文学科出版框架。正如拜德雅的“slogan”所展示的,拜德雅并不信仰某一种宗教,拜德雅只相信“思的虔诚”。

做出版比农民耕作还要“现实主义”

2017 年,拜德雅因与重庆大学出版社发展理念不一致,决定从出版社独立出来。这一年任绪军和邹荣两人基本上都在处理版权和财务方面的问题,编书都要挤出时间。在这种情况下,他们决定招人。

“我记得有个朋友,是重庆大学的研究生,很优秀的小孩儿,他说,‘其实我也没有一定要过来应聘,只是看到你们的情况,想跟你们聊一聊,我觉得你们不能一直做一个小作坊,这样的话做不长久’。这句话对我冲击很大的!我就一直记住了‘小作坊’这三个字。”身处又小又杂乱的办公室,办公室只有两个人,一眼望去做的事情又看不到前景,任绪军自嘲,当时的拜德雅给人的直观感受确实就是“小作坊”。

后来任绪军就一直思考“小作坊”这个问题,有一段时间他接受了“小作坊”的事实,但他也认为做一个独立出版品牌,它可以很“小”,但它的整体布局和框架要“大”,眼光一定要打开,最怕的就是落入一种做着做着思路越来越小、眼光越来越小、局面越来越小的境地,这是最麻烦的。

经历几次招聘,新的成员来了又去,到2019 年底拜德雅又回归到两个人的状态。这一年,还在德国学历史的梁静怡想要到拜德雅实习,但是当时拜德雅办公室很小,也没有招聘计划,她被婉拒了。2020 年从德国回来后,她又很执着地提出要到拜德雅做全职编辑,此时拜德雅换到了新的办公室,也确实缺人手,邹荣与任绪军二人与梁静怡聊完后欣然接受她的加入。

拜德雅在成立之初就定下一个方向:一定要让新人做策划。因为他们不希望年轻人在最有理想、最有热情的时候只埋头做编稿工作,或者陷进杂务当中,这样很快就会把人的热情磨灭掉,这也是现在很多年轻人在出版行业待不长久的原因。“她1995 年的,我和她就差4岁,但我感觉自己的眼界和她的相差了一个世纪。”新同事梁静怡的到来确实将拜德雅的视野打开了许多,她第一年做选题计划就把拜德雅的两位“老人”惊艳到了,拉出一份包含45 个选题的清单。这45 个选题覆盖人文社科的多个方向,历史、女性主义、消费主义、人类学、医疗社会学……这股新鲜血液让拜德雅团队感受到了一些新的希望,也让这个团队想要更坚定地朝未来走去。

在任绪军的观念中,做出版并不是一件全然理想主义的事情,因为每天都在和一些数据打交道,还要面临将“小作坊”做扎实的困难和挑战。

任绪军理解的出版,是把一个想法通过作者、译者、出版方、设计师、印刷厂、发行、书店、媒体等环节变成可以拿在手里实实在在的一本书,是一个从无到有,从0 到1 的过程,这个过程吸引了他。到现在,他变得理性了一些,但是那种热血还在,大概是因为每个做出版的人都还是想要做出一些能够传世的东西,这样看来“抵抗时间可能就是所谓做出版的终极意义”。

“理想主义发生在每次做书感觉激情澎湃的时刻,当你回到事务性的环境,就会发现它其实非常现实主义。”在任绪军看来,做书这件事甚至比做金融还要现实,因为做金融行业的人很多时候是活在虚幻的概念泡泡里,将做书比作农民耕作可能要更为恰当,因为我们常常讲“一分耕耘,一分收获”,但是只要一想到农民也会遭遇大旱,颗粒无收,便觉得做书这件事比农民耕作还要实际。

做一个独立出版品牌很多时候就如同飞蛾扑火般壮烈,但是任绪军很清楚地知道,如何保证自己的努力得到应有的回报,如何让这份理想不至于成为虚妄。在讲述中他反复提及出版人唐诺先生的“2000 册法则”:在台湾,一本书只要能卖出2000 册就不会亏钱,并意味着这件事能持续做下去;在大陆,这个数字可能是3000 ~4000。

“把书做亏是一件很难的事情,或者说是需要天赋的事情。”他当然知道做书会亏,但他明白做什么书会亏,怎么做书会亏。“比如你去做大众的书可能会亏,或者,比如你做鲍勃•迪伦的诗集,投入很高的成本,卖了书赚了吆喝,最后可能还是会亏(当然,亏本不等同于把这本书做出来没有意义)。”

把一本书卖到5000册在任绪军眼中并不是一件特别困难的事,因为通常情况下做书的很多环节都是可控的,只要你不那么理想主义,就能在每个节点实现目标。

在成本控制上,任绪军和邹荣配合得很好。比如他们一致认为不到万不得已坚决不做精装书,一方面是因为他们两人都喜欢在通勤时间阅读,相比平装书,精装书不便于携带,且更容易折损;另一方面他们自己没有收藏书的习惯,因为在他们看来,书的意义在于转化和吸收其中的内容,并不在于收集书籍形式本身。所以他们不会考虑把书做得“花里胡哨”,最多像“别再问我什么是嘻哈”系列和《流行音乐与资本主义》那样,在更大众向的图书封面设计和印制中追求形式感。“控制成本的意思不是苛待你的合作方,不是给译者开出不合理的条件,不是在纸张、印刷方面降低标准,而是说你不要很盲目地去做超出能力范围的事。”任绪军如是说。

对于图书营销,任绪军持有人文主义者的审慎思考,但同时又抱持经济人的理性,这与他本科学习经济学类专业的经历不无关系。在日常生活中,他有时会在B 站看美食视频和钓鱼视频,但他不认为真正读书的人可以从图书营销视频或者卖书直播中得到什么。“每一篇营销推文、每一个营销视频后面都应该是一个活生生的人,是一个读者可以诉诸沟通并能得到理解的人,而不是一个冰冷僵硬的机构或者团体。”这是拜德雅的基本观念。目前,拜德雅的主要营销方式是新媒体,包括微信公众号、豆瓣和微博,三个平台的官方号都是由同事们在编稿间隙运营。他坦白说这称不上真正的“图书营销”,即便如此,拜德雅的微信公众号也积累了6 万多用户,平均每篇推文阅读量在2000 左右,由于公众号发布的推文以新书书摘和书讯为主,所以这6 万多用户可以直接对应拜德雅的核心读者群体。正是这一稳定且可观的读者群体,给了拜德雅出版人文社科理论类的小众图书很多底气。

现在任绪军也会有意识地去理解尚未注册账号的抖音和小红书:“就很奇怪,你会发现人生的某个点会回应过去的某个点,我现在又重新去理解一个商业活动的运作逻辑,重新去看一些企业经营管理的案例,脑海里浮现出的还是过去所学的经济学,突然发现这对于我来说还是有一点意义。”

向嘻哈少年推荐福柯

虽然在重庆大学出版社时期拜德雅就尝试在人文社科学术类选题的基础上开拓一些类似《善变的色彩:颜色小史》的大众读物,但是更明显的转向发生在《别再问我什么是嘻哈①》的出版。因为拜德雅的团队对亚文化研究本身感兴趣,有一段时间嘻哈类综艺节目很火,喜欢摇滚乐的任绪军本来觉得两者是格格不入的东西,看了节目之后突然觉得“好厉害!好有活力!”。在深入了解嘻哈的过程中,他看到微博有一位译者叫耳田,翻译了一本书的片段,讲嘻哈和摇滚乐的关系,恰好解决了他当时的困惑,于是顺藤摸瓜,在豆瓣上找到译者,一拍即合。

“当然这本书我们还是带着文化研究的态度在做,但它的内容是以谈话的形式呈现,深入浅出地向大众讲明白了嘻哈文化是怎么回事,因此就成为一本大众书。”这本书卖得很好,也对拜德雅产生了很大的启发。在这之后拜德雅又出版了《流行音乐与资本主义(修订版)》,开拓出了一条流行文化的出版方向。市面上流行文化类的图书有很多,但任绪军无意去做迎合大众文化消费趣味的图书,因为他的旨趣似乎是从许多现象中找到智识的原点。

任绪军后来还专门去了解了川渝地区的亚文化,去到重庆当地的嘻哈演出现场,看到观众都是十几岁的小孩子,当时就是“大受震撼”。“这比摇滚乐现场热闹多了!”他以一种夸张的语气感叹道。

今年拜德雅去成都参加书市摆摊,“有个小孩他看起来平常不看书,但是因为买了《别再问我什么是嘻哈①》,他就来找我们问《嘻哈②》和《嘻哈③》什么时候出,这两本也是拖了很久,还没出,他就在摊位前问我还有什么书值得读,我就给他推荐了《导读福柯〈规训与惩罚〉》和阿甘本的书,把书拆开给他看,他看了之后就买了,还买了好几本别的书”。任绪军当时觉得这可能是一种契机,可以给这个看起来是高中生的孩子带来一些不一样的东西。

提到重庆,可能作为嘻哈观察者的任绪军会想到“重特兰大”的戏称,以及其他丰富的青年文化。但作为一个在这座城市长期定居,将这里视作家乡的人,任绪军认为这座城市的本质就像它最爱向外输出的火锅一样,食材冗杂,口味却很单一。“在某一方面重庆是生猛、多元、充满生机的,但在另外一些方面却很保守,不够开阔,在我的认知里面,重庆是一个很矛盾的城市,也许在这样的矛盾里可以孕育出一些新的东西?”

作为出版人的任绪军认为拜德雅并不是从重庆这座城市中自然生长起来的,拜德雅就像一个楔子,插入重庆的一个裂缝,这个裂缝可能会越开越大,变成一个峡谷,然后变成一个更加开阔的地带。

拜德雅的第4 号成员马佳琪曾在南京一家出版社做过一段时间编辑,加入拜德雅后仍在南京远程办公,这种异地办公方式不仅对选题、编稿工作没有丝毫影响,还因为在异地,可以参加南京及周边地区的线下图书活动,开拓一些新的渠道及作译者资源。

正如任绪军在微信公众号后台所看到的用户画像,拜德雅的读者集中在北京、上海等一线城市,年龄集中在20 到40 岁。一线城市人口流动性大得多,文化氛围活跃。但基于对现实的考量和别的因素,拜德雅至今仍旧选择扎根重庆。

“未来我也不一定会留在重庆,如果真有那么一天,我想乐府的办公模式可以给我们一些启发,就是编辑分散在各个城市远程办公。”任绪军短暂思考后,仍然认为拜德雅在重庆不是一个必然,而是可以分散在不同地方,这或许是一种更灵活的方式。

一座城市的文化和这里的出版活动常常并不同步发生,正如拜德雅之于重庆,我们在这样的故事里得以看见,青年是一个流动的群体,他们不由地域所限,他们在哪里生活,文化就在哪里发生。■