脱贫地区乡村特色产业提质增效的现状与对策研究——以广西县级“5+2”、村级“3+1”特色产业模式为例

2022-12-05许忠裕邓国仙黎丽菊林树恒

许忠裕 邓国仙 黎丽菊 林树恒

脱贫地区乡村特色产业提质增效的现状与对策研究——以广西县级“5+2”、村级“3+1”特色产业模式为例

许忠裕 邓国仙 黎丽菊 林树恒

(广西壮族自治区农业科学院 广西南宁 530007)

实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,关键在于产业。广西探索形成的县级“5+2”、村级“3+1”特色产业模式,对推进脱贫地区进一步实现乡村产业振兴具有借鉴意义。文章从模式创新、发展情况、扶贫成效的角度进行了县级“5+2”、村级“3+1”特色产业模式分析,提出产业结构不优、组织程度不高、产业链条较短、冷链物流滞后等存在的问题,并从提升产业规划水平、加快全产业链发展、壮大新型经营主体、构建现代化流通体系、强化科技和人才支撑等5个方面提出对策建议。

脱贫地区;广西;乡村产业;提质增效

农村农民经济收入的众多渠道中,特色产业是主要渠道之一[1]。在我国“十三五”时期打赢精准脱贫攻坚战中,通过产业扶贫实现的减贫成效十分突出,在贫困地区培育并初步发展了一批产业,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接阶段进一步促进脱贫地区产业振兴发挥了奠基性效能。基于我国脱贫攻坚的成功实践与经验,产业扶贫的作用最直接、效果最有效[2],是带动脱贫人数最多的扶贫方式[3]。“十四五”时期实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,关键在于立足扶贫产业来推进乡村产业振兴[4],特别是要推动县域乡村特色产业改革创新,构建形成支撑脱贫地区全面推进乡村振兴的现代化农业体系,带动脱贫人口、农村低收入人口通过产业持续增收,进而走上共同富裕道路。在此背景下,探讨脱贫地区乡村特色产业提质增效的问题十分必要。

1 广西县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的模式分析

在“十三五”打赢精准脱贫攻坚战中,广西是全国脱贫攻坚的主战场之一,在产业扶贫方面取得显著成效,形成的县级“5+2”、村级“3+1”特色产业扶贫模式创新,对“十四五”期间推进脱贫地区乡村特色产业发展有着可借鉴之处。

1.1 县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的模式创新

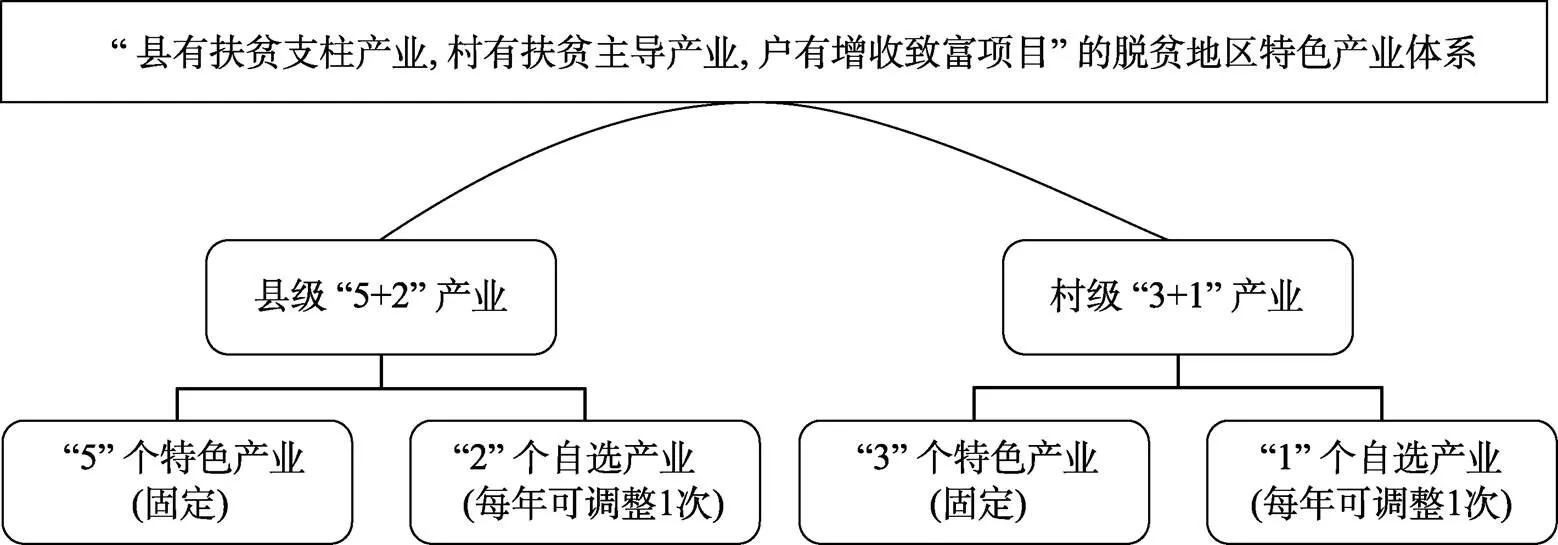

广西根据县域和村屯的资源禀赋、产业基础、发展条件、市场需求,突出扶贫产业的特色化和清单制,从2017年开始推行县级“5+2”、村级“3+1”特色产业发展模式(图1),即对有扶贫开发任务县和贫困村,在省级层面建立县级5个特色产业和2个自选产业、村级3个特色产业和1个自选产业的特色产业清单[5]。清单目录上的县级“5”个和村级“3”个特色产业,在脱贫攻坚期内集中力量发展且原则上不能变动;自主选择确定的县级“2”个和村级“1”个自选产业,每年可根据实际情况调整1次。该模式有效引导和推动项目、资金、技术等要素集中投入,推动特色产业培育立足县域、精准到村、覆盖全域,在脱贫地区初步构建起较为完备的特色产业体系。

1.2 县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的发展情况

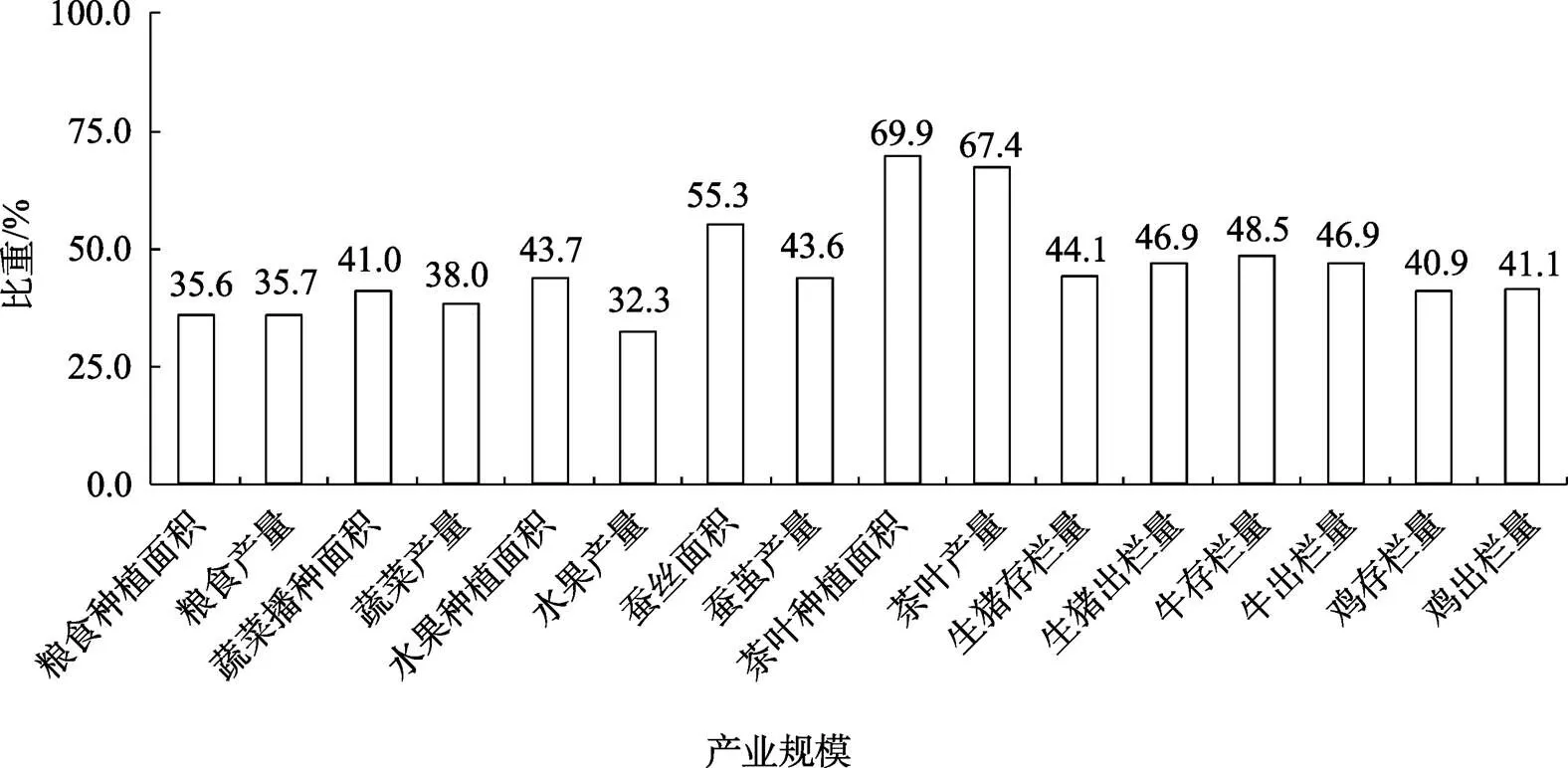

在县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的推广引领下,广西54个脱贫县的粮食、蔬菜、水果、桑蚕、茶叶、生猪、牛、鸡等产业得到加快发展,产业规模在全区农业产业中达到了较大比重,已经成长为全区农业优势特色产业的重要组成部分。其中,54个脱贫县在“十三五”期末(2020年),粮食种植面积和产量分别占广西的35.6%、35.7%(图2),蔬菜播种面积和产量分别占广西的41%、38%,水果种植面积和产量分别占广西的43.7%、32.3%,桑蚕产业桑园面积和蚕茧产量分别占广西的55.3%、43.6%,茶叶种植面积和产量分别占广西的69.9%、67.4%,生猪存栏和出栏数量分别占广西的44.1%、46.9%,牛存栏和出栏数量分别占广西的48.5%、46.9%,鸡存栏和出栏数量分别占广西的40.9%、41.1%。依托县级“5+2”、村级“3+1”特色产业,截至2020年底,54个脱贫县累计创建广西现代特色农业示范区(园、点)7 489个,占广西认定总数的54.03%;共获认证绿色食品产品294个、有机食品产品123个、地理标志农产品75个,分别占广西获认证总数的55.37%、85.42%、51.02%。县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的发展、提质还有力支撑了脱贫地区的农民增收,广西54个脱贫县中的33个原国家贫困县,2016—2020年实现农村居民人均可支配收入年均增速达10.6%,比同期广西农村居民人均可支配收入高出1.2个百分点。通过发展县级“5+2”、村级“3+1”特色产业模式,广西脱贫地区不但解决了缺少主导产业支撑的根本性问题,还为“十四五”期间进一步推进产业兴旺打下了很好的基础。

1.3 县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的扶贫成效

县级“5+2”、村级“3+1”特色产业模式是广西在产业扶贫方面的重大创新,是得到农业农村部主推的全国产业扶贫创新典型[6]。截至“十三五”期末,广西的县级“5+2”特色产业覆盖97.03%的脱贫户,94.41%的脱贫人口依靠发展产业增收脱贫,助力产业扶贫成为覆盖面最广、带动人口最多、可持续性最强的扶贫举措。

图1 县级“5+2”、村级“3+1”特色产业模式图

图2 2020年广西54个脱贫县县级“5+2”、村级“3+1”清单中部分主要产业规模占全区的比重

2 广西脱贫地区乡村特色产业发展的问题分析

2.1 产业结构不优

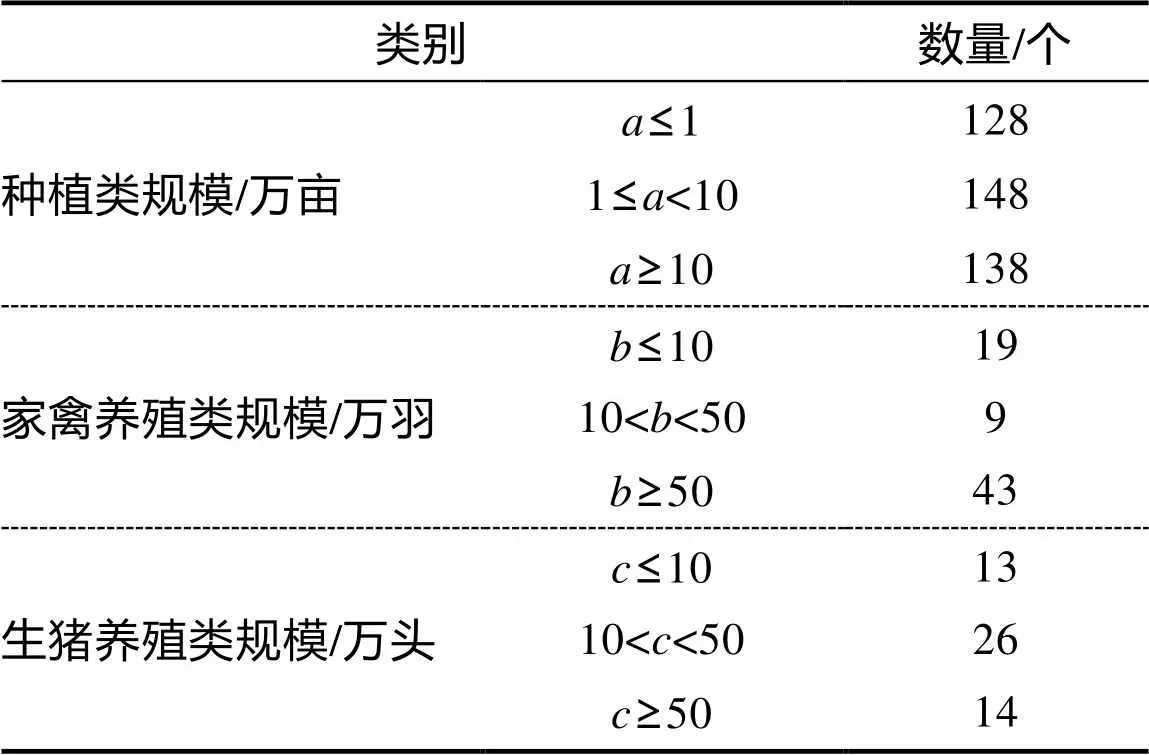

脱贫地区虽然建立了县级“5+2”、村级“3+1”特色产业体系,但部分产业种养规模小、带动力不强、产业布局分散等结构问题较为明显。数据调查显示,在各县(市、区)现已培育打造出县级“5+2”特色产业的县域规模上,种植类产业中规模小于1万亩(1 hm2=15亩)的仍占30.9%,家禽养殖中规模小于10万羽的仍占26.8%,生猪养殖中年出栏量小于10万头的仍占24.5%(表1);在县级“5+2”特色产业的布局上,全区共发展县级生猪产业58个、分布在全部14个设区市,共发展县级牛羊产业39个、分布在11个设区市,共发展县级柑橘产业56个、分布在13个设区市,共发展县级糖料蔗产业38个、分布在11个设区市,共发展县级桑蚕产业30个、分布在8个设区市。

2.2 组织程度不高

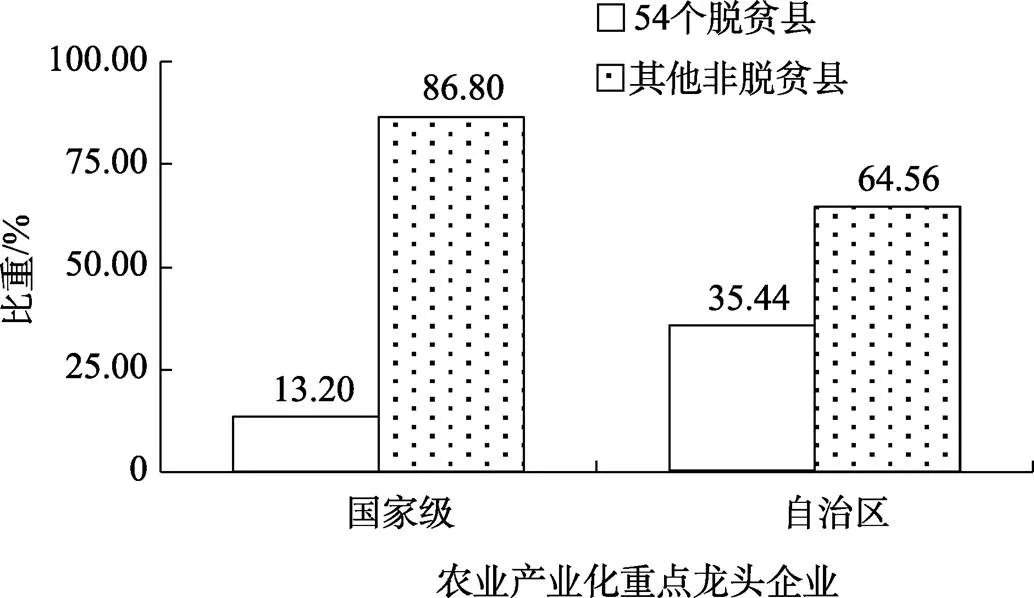

龙头企业数量偏少、规模偏小、集约化水平不高、联农带农能力不强等问题比较突出,以致县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的组织化程度不高。截至2020年末,全区54个脱贫县仅有国家级农业产业化重点龙头企业5家、自治区级农业产业化重点龙头企业515家,数量占全区相应层级龙头企业总数量的比重都较低,分别仅占全区总数量的13.2%和35.44%(图3),县均有市级以上农业产业化重点龙头企业的数量约为全国平均水平的一半。

表1 不同规模的县级“5+2”特色产业数量情况

图3 广西农业产业化重点龙头企业分布情况

2.3 产业链条较短

“一产”向后延伸不充分,仍以供应原料为主,生产经营模式单一,从田头到餐桌的链条不健全。“二产”连两头不紧密,多数农产品精深加工不足,副产物综合利用程度低,县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的产品加工转化率低于全国平均水平和发达国家发展水平,2020年全区主要农产品初加工转化率仅为65%,比发达国家已经达到90%的农产品初加工转化率相差甚远。“三产”发育不足,电商营销、休闲农业、健康养生等业态开发不够。

2.4 冷链物流滞后

农产品批发、集散、仓储和物流链条不够完善,尤其是农产品生产端田间地头冷库、运输端冷藏车辆、加工和仓储端冷库尚未形成相互连接的全流程冷链物流体系,导致县级“5+2”、村级“3+1”特色产业产品的物流运输成本居高不下,进而影响到产品销售和农民增收。广西农业农村部门有关数据显示,广西农产品物流运输成本占产品总成本的比例普遍达到30%~40%,鲜活农产品更是达到60%以上。

3 推进脱贫地区乡村特色产业提质增效的对策建议

“十四五”时期是国家对脱贫地区设立的五年过渡期,减贫战略由集中性减贫治理转向常规性减贫治理[7],“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴[8]。推进广西脱贫地区进一步实现乡村振兴,仍需长期坚持产业思维,巩固拓展和持续创新县级“5+2”、村级“3+1”特色产业模式,促进脱贫地区乡村特色产业内生可持续发展和不断壮大。

3.1 提升产业规划水平

做好脱贫地区乡村特色产业发展的摸底调查,坚持科学设计、合理布局原则,在省级层面科学制定县级“5+2”、村级“3+1”特色产业发展规划,并注意与国民经济和社会发展规划、农业农村现代化规划等各类规划衔接,以规划来引领脱贫地区乡村特色产业结构调整。在脱贫攻坚期形成的特色产业基础上,按照大稳定小调整的方向,进行特色产业的整合、更新和提升,进一步优化县级“5+2”、村级“3+1”特色产业布局,推进特色产业向适度规模经营转变、向优势区域集中,打造集中连片的特色产业集群。

3.2 加快全产业链发展

农业全产业链以一二三产业融合发展为基础,以农民有效参与产业融合为前提,实现产业链条的横向拓展和纵向延伸,是打破农村一产独大、农业产业链分段等困局的有效发展方式[9]。脱贫地区乡村特色产业发展要注重发掘农业功能,深度开发乡村价值,进行全产业链开发的流程再造,加快农村一二三产业深度融合。加强农产品品牌建设和品牌营销,引导脱贫地区按照“小产品大产业”的发展思路因地制宜打造一批“土字号”“乡字号”特色产品品牌,对高价值、高品质的特色农产品进一步提高其品牌知名度。此外,还要注重丰富产业业态和内涵,推动县级“5+2”、村级“3+1”特色产业从传统农产品供给向休闲观光农业、农耕体验、定制产品、乡村旅游伴手礼等融合农文旅的产业业态升级,不断提高产业附加值。

3.3 壮大新型经营主体

聚焦县级“5+2”、村级“3+1”特色产业培育一批新型农业经营主体,特别是重点引进、壮大一批农业产业化重点龙头企业,形成加工能力较强、市场渠道畅通的龙头企业集群,以龙头企业来引领、带动乡村特色产业提质升级。延续脱贫攻坚期的扶持政策,持续支持脱贫地区农业企业做大做强,优先支持申报各级农业产业化重点龙头企业。建立龙头企业牵头、小农户参与的农业产业化联合体,在联合体框架下健全完善龙头企业联农带农的利益联结机制[10],带动农民参与全产业链若干流程,最大程度促进小农户与农业现代化有机衔接。

3.4 构建现代化流通体系

鼓励社会资本积极进入脱贫地区,充分运用现代化信息手段和互联网、大数据技术,参与建设标准化的生产基地、加工基地和仓储物流基地,聚焦整个产业链条来重塑线上线下相互融合的农产品流通体系,提升农产品在流通领域的标准化、智能化、数字化、精准化水平[11]。聚焦“新零售”等导向,推动农产品流通企业、电商、批发市场与脱贫地区县级“5+2”、村级“3+1”特色产业精准对接,与脱贫户建立就业、订单、土地流转、资金入股等利益联结关系,打通农产品销售专区专柜专馆和定向直供直销渠道,完善农产品产销对接公益服务平台。

3.5 强化科技和人才支撑

注重提升脱贫地区农业生产性服务水平,引导供销、邮政、农业服务公司、农民合作社等开展农机作业、农资供应、产品营销等农业生产性服务。以各类农业园区为载体,建设一批全产业链产学研创新平台,承接科技成果转化孵化,提升脱贫地区乡村特色产业发展的科技引领力。聚焦县级“5+2”、村级“3+1”特色产业,建立健全农业科研教育单位、产业技术体系团队挂钩联系的科技服务机制,组织专家开展针对性的科研攻关和科技输出。加强农村高素质人才队伍建设,在县域范围内对从事县级“5+2”、村级“3+1”特色产业的各类新型农业经营主体,开展农业生产技术、经营管理知识、市场营销方法、岗位职业技能等系统培训。加大适应农业现代化发展要求的高素质农民队伍培育力度[12],重点培养一批种养大户、家庭农场主、青年农场主等农业生产经营人才。

[1] 梁伟红, 叶露, 李玉萍. 基于生态视角的海南省品牌农业与产业扶贫协同发展对策研究[J]. 热带农业科学, 2018, 38(7):104-110.

[2] 郝涛.以产业扶贫增强贫困地区造血功能[N].经济日报, 2019-06-19(12).

[3] 豆书龙, 叶敬忠. 乡村振兴与脱贫攻坚的有机衔接及其机制构建[J]. 改革, 2019(1): 19-29.

[4] 王文彬. 由点及面:脱贫攻坚转向乡村振兴的战略思考[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2021, 21(1): 52-59.

[5] 许忠裕, 刘开莉, 陈朝蓉, 等. 广西特色产业扶贫的实践创新与思考——基于蚕桑产业视角[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(1): 28-33.

[6] 陈静, 贺亮军. 广西产业精准扶贫规划成全国典范[N]. 广西日报, 2018-10-25(05).

[7] 张琦, 孔梅. “十四五” 时期我国的减贫目标及战略重点[J]. 改革, 2019(11): 117-125.

[8] 唐仁健. 从讲政治的高度看“三农” 抓“三农” 推动“十四五” 农业农村工作开好局起好步——在全国农业农村厅局长会议上的讲话[J]. 农村工作通讯, 2021(7): 4-12.

[9] 金丽馥, 王婕. 乡村振兴视阈下农村三产融合发展与促进农民增收——以江苏省为例[J]. 江苏农业科学, 2021, 49(21): 1-7.

[10] 汤文华. 乡村振兴战略视角下农业产业化联合体发展问题及对策[J]. 安徽农学通报, 2020, 26(12): 1-2+100.

[11] 李家华. 互联网背景下的农产品物流体系升级路径[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(13): 24-28.

[12] 彭超. 高素质农民培育政策的演变、效果与完善思路[J]. 理论探索, 2021(1): 22-30.

Research on the Status Quo and Countermeasures of Improving the Quality and Efficiency of Rural Characteristic Industries in Poverty Alleviation Areas— Taking County-level “5+2” and Village-level “3+1” Characteristic Industry Models in Guangxi as Examples

XU Zhongyu DENG Guoxian LI Liju LIN Shuheng

(Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences, Nanning, Guangxi 530007, China)

The key to realizing the effective connection between the consolidation and expansion of poverty alleviation and rural revitalization lies in the industry. The county-level “5+2” and village-level “3+1” characteristic industrial models explored in Guangxi have reference significance for promoting poverty alleviation areas to further realize the revitalization of rural industries. From the perspectives of model innovation, development and poverty alleviation effects, this paper analyzed the county-level “5+2” and village-level “3+1” characteristic industrial models. The existing problems were the industrial structure was poor,the degree of organization was low,the industrial chain was short and the lag of cold chain logistics, and put forward some countermeasures and suggestions from five aspects, including improving the level of industrial planning, accelerating the development of the entire industry chain, strengthening new operating entities, building a modern circulation system and strengthening technology and talent support.

poverty alleviation areas;Guangxi; rural industry;improving quality and efficiency

F832.31;F327

A

10.12008/j.issn.1009-2196.2022.09.020

2022-03-15;

2022-04-12

广西特色新型智库联盟委托课题(No.GXZKLM-2020-34);广西壮族自治区乡村振兴局委托课题(No.HSZB2021C 03067);广西壮族自治区农业科学院基本科研业务专项(No.桂农科 2021YT084)。

许忠裕(1985—),男,农艺师,主要研究方向为农业农村经济、农村改革和农业科研管理,E-mail:xuzhongyu 888888@sina.com。

林树恒(1963—),高级农业经济师,主要研究方向为“三农”理论和乡村振兴、城乡融合发展研究,E-mail:gxnkyxczx@163.com。

(责任编辑 龙娅丽)