自拟醒脾养胃中药膏治疗儿童厌食症

2022-12-03张英博王洪岗

梁 京,张英博,李 楠,王洪岗

(石家庄市妇幼保健院中医儿科,石家庄 050000)

厌食症是消化系统门诊常见病,儿童为厌食症主要患病群体,病后主要表现为食欲不振、食量少、拒食等,短期厌食危害性不明显,长期厌食可能导致内分泌失调,造成营养不良,严重影响患儿身心发育[1]。目前,厌食症的西医治疗包括抗抑郁及抗组胺类药物治疗、心理疏导、维生素补充等,整体效果有限,且西药治疗不良反应大,儿童药物毒性代谢能力较成人差,更易发生严重不良反应[2-3]。小儿厌食症在中医理论中主要为喂养不当、病损脾胃,或其他原因导致的脾胃功能失调诱发的胃不思纳致病。本病的中药治疗方案多,疗效差异大[4]。中成药制剂具有应用简便、快捷的优点,是厌食症治疗中常用药物,但由于患儿存在个体差异,此类中成药制剂无法个性化用药,有其应用局限[5-6]。自拟醒脾养胃方为我科临床总结疗效较好的方剂,在传统健脾消食的治疗原则上加用多药,进一步理气和胃,解决了传统中成药制剂难以个性化给药的缺点。为进一步考察自拟醒脾养胃中药膏治疗儿童厌食症的疗效及安全性,本研究选择我院98 例患儿进行观察,报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选择2018 年5 月-2021 年6 月我院就诊的厌食症患儿98 例,按随机数表法分为醒脾养胃组与对照组,各49 例。醒脾养胃组,男26 例,女23 例,年龄3~12岁,平均(5.93±1.25)岁,病程1~9个月,平均(5.12±1.02)个月;对照组,男27 例,女22 例,年龄3~13 岁,平均(5.78±1.21)岁,病程1~10个月,平均(5.25±1.08)个月。2 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《世界医学大会赫尔辛宣言》相关伦理要求。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:1)满足《中医病证诊断疗效标准》[7]内厌食症脾胃虚弱型诊断标准,并符合《诸福堂实用儿科学》[8]内相关西医诊断标准;2)年龄3~14 岁;3)治疗期间以及治疗前1 个月内未服用其他治疗厌食症药物;4)患儿父母知情,已签署同意书。排除标准:1)非厌食症引起的身高、体质量、甲状腺功能异常;2)合并先天性消化系统器质性疾病或已接受手术者;3)合并其他严重原发性疾病,如心功能不全、肾功能衰竭等;4)既往有药物过敏史。

1.3 方法 对照组予白苓健脾颗粒(杭州国光药业股份有限公司,国药准字B20020619)治疗,5 岁以下,1 袋/次,每日2 次,5 岁以上,每日3 次,开水冲服。醒脾养胃组予自拟醒脾养胃中药膏,方药组成:山药30 g,薏苡仁15 g,豆蔻10 g,木香3 g,藿香10 g,佩兰10 g,白术10 g,陈皮6 g,茯苓15 g,厚朴8 g,枳实8 g,山楂20 g,神曲20 g,麦芽20 g,半夏6 g,鸡内金15 g,苍术10 g,黄连2 g,淡豆豉5 g。辨证加味,伴便干、口渴加用石斛、麦冬、火麻仁等;伴自汗、乏力加用黄芪、防风等;伴盗汗加用龙骨、牡蛎、五味子等;伴有情志抑郁加用柴胡、郁金等。由我院中药方剂制室制作为半流质膏方,1 剂分2 袋,放于冰箱冷藏,指导患儿早晚口服,1 袋/次,每日2 次。2 组患儿均持续治疗1 个月。

1.4 观察指标 1)参考《中药新药临床研究指导原则》[9]进行治疗前及治疗结束时症状积分评估,记录患儿主症、次症评分变化,主症包括食欲减退、食量减少,按程度轻重程度分级,无、轻度、中度、重度对应积分0、2、4、6 分,次症包括腹痛、腹胀、恶心呕吐、嗳气、面色少华、大便不调、舌质舌苔,对应有/无(正常/异常)积分0、1 分,主症积分加次症积分之和即为症状积分。2)疗效评估。治愈:治疗后体征、症状基本消失,症状积分降低≥95%;显效:体征、症状显著改善,症状积分降低≥70%;有效:体征、症状有所改善,症状积分降低≥30%;无效:体征、症状无好转,症状积分降低<30%。总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。3)治疗前及治疗结束时采集患儿肘静脉血3 mL,离心(转速3 500 r/min,持续12 min),取血清,以酶联免疫吸附法(ELISA)测量三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、神经肽Y(NPY)、促食欲素、瘦素水平,试剂盒均购自江苏绿叶生物科技有限公司,检测步骤按照试剂盒相关说明进行。4)记录治疗前后患儿体质量及体质量指数(BMI)。5)治疗前后进行肝、肾、心功能监测。统计肝功能损伤、肾功能损伤、心功能异常等严重不良反应发生情况。

1.5 统计学方法 使用SPSS 21.0 软件处理数据,均数±标准差()表示计量资料,t检验,百分比(%)表示计数资料,χ2检验,以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2 组临床疗效结果比较 见表1。

表1 2 组临床疗效结果比较(n =49)例

2.2 2 组治疗前后症状积分比较 见表2。

表2 2 组治疗前后症状积分比较(,n =49)分

表2 2 组治疗前后症状积分比较(,n =49)分

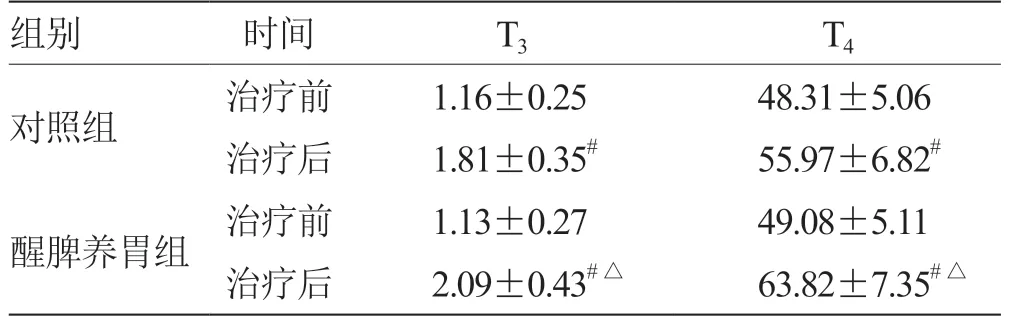

2.3 2 组治疗前后血清T3、T4水平比较 见表3。

表3 2 组治疗前后血清T3、T4 水平比较(,n =49)μg/L

表3 2 组治疗前后血清T3、T4 水平比较(,n =49)μg/L

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△P <0.05

2.4 2组治疗前后血清食欲调节因子水平比较 见表4。

表4 2 组治疗前后血清食欲调节因子水平比较(,n =49)

表4 2 组治疗前后血清食欲调节因子水平比较(,n =49)

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△P <0.05

2.5 2 组治疗前后体质量与BMI 比较 见表5。

表5 2 组治疗前后体质量与BMI 比较(,n =49)

表5 2 组治疗前后体质量与BMI 比较(,n =49)

注:与治疗前比较,# P <0.05;与对照组比较,△P <0.05

2.6 2 组不良反应发生情况比较 2 组进行心、肝、肾功能检测,均未见肝功能损伤、肾功能损伤、心功能异常等严重不良反应发生。

3 讨论

厌食症为儿科常见疾病,长期少食/不食严重影响儿童营养摄入,不利其身心发育。西医治疗本病局限较大,目前临床以中医治疗方案应用较多[10-11]。中医理论中厌食症的发生是由于饮食、喂养不当、久病损脾胃、思虑伤脾等原因引起,其病位在脾胃,发病机制与脾胃运纳功能失衡有关,脾胃调整为本病治疗核心[12-13]。我院自拟的醒脾养胃方含多味调理脾胃中药,山药味甘,可健脾养胃,薏苡仁健脾止泻,豆蔻、木香、佩兰具有开胃、健脾、消食之效,藿香化湿醒脾,白术、陈皮、茯苓兼备健脾燥湿、理气宁心之效,厚朴燥湿除满,枳实破气消积,山楂、鸡内金均为消食健胃良品,神曲兼备健脾和胃、消食化积之效,麦芽健胃消肿,半夏燥湿止呕,苍术芳香悦胃、醒脾助运,黄连清热燥湿、泻火解毒,淡豆豉除烦宣郁闷。诸药共济,达醒脾健胃,解郁消食之效[13-14]。醒脾养胃方以化积导滞为辅,集健脾、养胃、消食、宣郁为一体,祛邪不伤正,补正不留邪。

儿童较成人用药依从性差,中成药治疗厌食症时患儿因药苦难以长时间坚持治疗,这是临床厌食症患儿疗效个体差异大的原因之一[15-16]。本院醒脾养胃中药膏将原本的方剂制成中药膏,方便儿童服用,且膏剂可降低中药苦味,提高患儿依从性。本研究中醒脾养胃组治疗后症状积分、总有效率、体质量及BMI 均显著优于对照组(P<0.05),除治疗依从性及不同组方对疗效的影响外,醒脾养胃中药膏相比于中成药冲剂,给药过程中可根据患儿个体差异进行随症加减,弥补了中成药冲剂的不足,疗效更佳。NPY、促食欲素、瘦素均为食欲调节因子,三者相互影响,相互作用,对机体饮食及能量平衡的调节具有重要作用。相关研究[17-18]证实,NPY、促食欲素、瘦素参与了小儿厌食症的发生发展,其中NPY 可与Y5 受体结合,刺激副交感神经功能,增进食欲;促食欲素可抑制瘦素合成,促进NPY 合成;瘦素可抑制食欲,增加能量消耗。本研究中醒脾养胃组治疗后NPY、促食欲素、瘦素水平均优于对照组(P<0.05),表明醒脾养胃中药膏对食欲调节因子具有更强调控效果,可能是其临床疗效优于白苓健脾颗粒的内在机制。

既往研究证实瘦素在机体内分泌及能量代谢方面均有参与,其与甲状腺激素相互刺激影响。瘦素可通过影响前促甲状腺激素释放激素的基因表达,对甲状腺激素进行调控,而甲状腺激素可促进脂肪合成,也可加速脂肪分解,其可通过影响机体脂肪含量调控瘦素水平,因而厌食症患儿随病程延长常表现出不同程度的甲状腺功能异常[19]。本研究中醒脾养胃组治疗后血清T3、T4均显著优于对照组(P<0.05),表明醒脾养胃中药膏对于厌食症患儿甲状腺功能的改善效果更明显。在安全性考察中,2组均未出现严重不良反应,表明我院自拟醒脾养胃中药膏安全性与常用中成药制剂一致。不过本次纳入样本有限,研究仍有不足。

综上所述,自拟醒脾养胃中药膏用于厌食症儿童治疗可有效调控患儿食欲调控因子,缓解厌食、食量少症状,改善患儿甲状腺功能,且安全性高。