冷涡减弱阶段的强对流天气中尺度特征分析

2022-12-02刘子琪刘海峰

云 天 刘子琪 王 宁 刘海峰

(吉林省气象台,吉林长春 130062)

1 引言

东北冷涡(NECV)一般指在500hPa天气图上,35°N—60°N、115°E—145°E范围内有闭合等高线,配合有冷中心或冷槽,具有能够持续维持3d或3d以上的低压环流系统[1]。东北冷涡是东北地区常见且特有的引发暴雨的天气系统,也是引发强对流天气的重要天气系统之一[2]。研究显示,在东北冷涡的形成、发展、持续、消退期均可伴随强对流天气,但强对流天气多发生在东北冷涡加强和维持阶段,而在冷涡减弱时相对较少,所以该类个例也特别值得研究和关注[3];东北冷涡不同阶段产生暴雨的强度、范围以及中小尺度特征均呈现不同特征[4]。本研究选取处于成熟—消退阶段的冷涡天气过程,对该冷涡引发的强对流天气从天气尺度环流形势、环境场变化、中尺度对流系统特征等角度进行分析,揭示冷涡背景下连续的强对流天气的多尺度作用及中尺度特征。

2 天气概况

2.1 天气背景分析

2019年6月16日08时贝加尔湖东侧形成一个高空低涡,500hPa上,低涡中心位于115°E、51°N附近,中心强度为549dagpm,有闭合等高线2条。16—19日低涡从蒙古高原东侧经内蒙古东北部移至东北平原北部,500hPa低涡中心气压值呈缓慢升高趋势。18日08时500hPa欧亚大陆中高纬呈两脊一槽形势,温度槽和位势高度槽基本重合,无明显冷暖平流。19日08时该低涡中心位于126°E、46°N附近,中心强度为562dagpm。19日白天低涡减弱为西风槽继续东移。东北冷涡缓慢东移的过程中,不仅500hPa中心强度在减弱,从18日开始闭合等高线数量也逐渐减少,进一步分析水汽图像发现云图的涡旋特征也逐步减弱,白亮云区的组织性明显变差。同时,地面气压场也有显著减弱趋势,16日东北地区位于地面东西向低压带的东段,地面气压相对西段较弱,16—17日地面上有锋面气旋波动,18日由于冷涡的东移叠加在地面低压上,低压中心由16日08时的995hPa升高至18日08时的1 005hPa。另外,副高的588dagpm等值线稳定维持在30°N附近。6月19日500hPa低涡减弱为高空槽线。

2.2 强对流天气实况介绍

受东北冷涡影响2016年6月17—19日吉林省连续3天出现强对流天气,由于东北冷涡的位置及发展阶段不同,3天强对流天气的特点均不相同。第一天,低涡东南移动,经过大兴安岭山脉移至东北平原西部,吉林省始终位于冷涡第四象限。东北地区中南部出现分散性对流天气,主要以雷电天气为主,同时吉林西部和黑龙江南部伴有分散性短时强降水。第二天(图1a),低涡东移至黑龙江中部,吉林省位置由冷涡的第四象限转为第三象限。此阶段东北地区出现了种类复杂多样且空间分布相对17日密集的强对流天气。强对流天气主要出现在大兴安岭和长白山脉之间,吉林省中西部尤为集中,主要包括冰雹、雷暴大风、短时强降水等。此外,吉林省短时强降水也是3天中最显著的(图1b),24h出现4站暴雨,其中辽源降水量最大,为61.3mm。第三天,低涡逐渐减弱为低槽,继续东移。强对流天气集中出现在吉林省东南部地区,以闪电和少量短时强降水为主。

图1 2016年6月18日08时—19日08时东北地区强对流天气实况(a)及吉林省降水量(b,单位:mm)

3 强对流天气特征分析

3.1 水汽条件分析

合适的水汽条件是产生强对流天气的基础之一,也是产生短时强降水的必要条件[5-8]。在本次冷涡维持期间,吉林省中低层绝对湿度条件较好,17—19日850hPa比湿持续维持在6~10g/kg,18日的比湿最大,接近且达到东北地区产生暴雨的比湿标准(10g/kg)。同时地面露点温度在17—18日也维持在15~18℃,特别是18日,由于低空偏南急流产生的暖湿平流,地面显著增温增湿,18日08时露点温度最高达20℃。

3.2 大尺度环境特征分析

17—18日吉林省中西部存在850hPa暖脊,在冷涡背景下,很容易形成上冷下暖的垂直结构,形成大范围的对流不稳定区域。17日08时和18日08时T850-500均大于25℃,17日08时850hPa在黄淮到东北南部形成偏南低空急流,17日20时,低空急流加强北抬,急流出口区移至东北中部,同时,925hPa吉林省中部有超低空急流存在,地面的暖式切变触发强对流天气发生。但是高空槽距离吉林省约5个经距,不利于大范围冷空气的提供[9]。18日08时高、低空冷切变进一步东移,切变前部上冷下暖的垂直结构进一步加强,925hPa仍然存在显著气流的辐合形势。

3.3 探空资料特征分析

对比分析17日、18日强对流天气发生前的探空资料,前后两天的K指数均大于32℃,0℃层高度为3.3~3.5km,-20℃层高度在6.6~6.7km,0~6km垂直风切变都较小,最大不超过12m/s。上述条件均有利于对流的发生,但由于垂直风切变较小,不利于大冰雹和大范围雷暴大风的发生[10]。

17日和18日的探空资料也存在较大的差异,主要表现在CAPE值和θse的高低层差值上。17日08时CAPE值较低,而对流抑制能量又偏大,不利于对流发生,但17日低空急流发展,暖、湿输送显著,午后地面气温升高,导致CAPE值增大,CIN减小,自由对流高度较低(LFC=0.7km),相对容易触发对流(表1)。从WRF模式预报的14时探空曲线可见17日有CAPE值增大、CIN值减小的趋势,17日20时实况探空显示也符合该趋势。18日08时露点温度的廓线在600hPa以上急剧减小,出现上干下湿的垂直结构特征,由此可以判断18日有发生雷暴大风的可能性。

表1 2016年6月17日08时至18日20时长春站探空资料

3.4 多普勒雷达特征分析

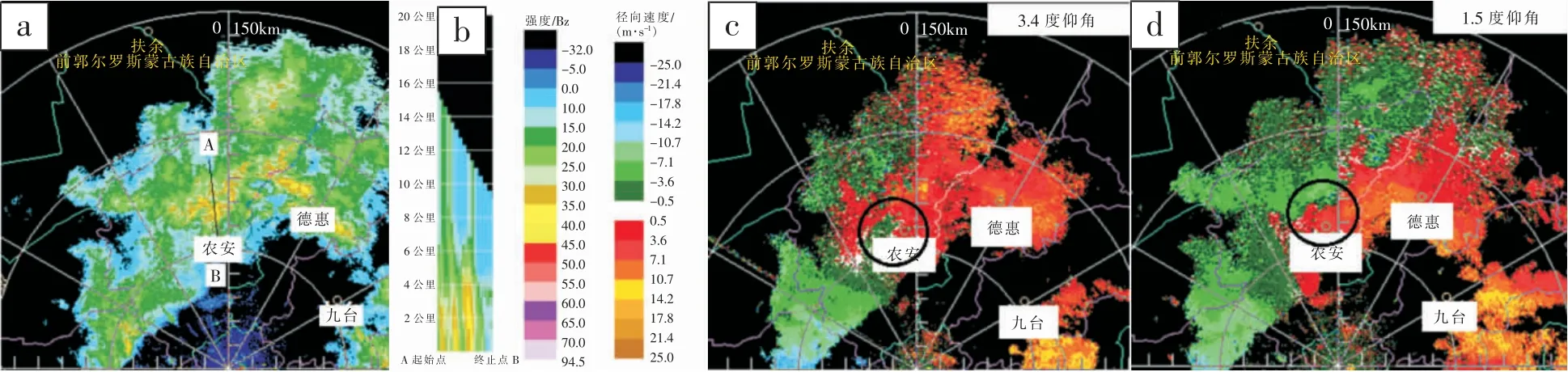

6月17日冷涡向东南方向移动,副热带高压稳定少动,冷涡和副热带高压之间气压梯度增大,冷涡底前部有低空急流和超低空急流的建立和发展,且急流由南向北移动,急流出口在吉林中西部产生辐合线,触发对流系统发展。辐合线触发的对流既表现为落区的不均匀性,又表现为雷达回波低质心且反射率因子偏低(最大约为45dBz)等特征,强降水回波均伴有不同仰角的径向速度辐合,有利于降水效率提高。农安万顺乡12h降水量为70.1mm,雨强为40.7mm/h(图2)。

图2 2016年6月17日19时长春雷达组合反射率因子(a)、强回波剖面(b)、1.5°仰角(c)和3.4°仰角(d)径向速度特征(黑线表示剖面位置;黑圈表示径向速度辐合)

18日的触发机制和中尺度对流系统相对17日较为复杂,18日08时白城地区地面有东北—西南向风切变,同时,内蒙古东部露点温度小于12℃,而其东部同一纬度上的松原露点温度为18℃,除切变线的存在,地面上还存在一定强度的露点锋呈南北向分布,因此18日上午,切变线和露点锋共同抬升,产生强对流。通过探空资料和大尺度环流分析,中层有明显的干冷空气卷入,表现为“上干下湿”的“喇叭口”特征,形成强烈的对流不稳定层结;加上0℃层、-20℃层的高度都较为适宜,因此在吉林西部出现冰雹。例如洮南10:35产生冰雹天气,长岭13:00出现冰雹天气,两次冰雹对应的雷达回波反射率因子均大于50dBz,回波顶高超过9.0km,另外长岭站回波2.4°仰角显示强回波对应气旋性辐合(图3a、图3b、图3c)。进一步分析雷达组合反射率因子发现,冰雹均发生在多单体线状回波带中[11-13],同时,线状回波带中还伴随有短时强降水和温度骤降与气压骤升,降水前后温度相差超过5℃,所以推测对应多单体线状回波带的地面上可能产生阵风锋。阵风锋不断东移推进,移速很快,引发短时大风。从回波特征来看18日18时双阳回波比较典型,回波呈线状,1.5°仰角的径向速度达15m/s,甚至高层出现速度模糊(图3d、图3e、图3f)。阵风锋除了产生较强的瞬时大风外,还有可能触发前沿对流系统的发展[14]。

图3 2016年6月18日13时长春雷达组合反射率因子(a)、强回波剖面(b)和1.5°仰角径向速度(c);18日18时长春雷达组合反射率因子(d)、1.5°仰角径向速度(e)和图e白框区域(f)的2倍扩大(黑线表示剖面位置;黑圈表示气旋性辐合)

19日500hPa低涡减弱东移,出现前倾槽形势,在低层切变和高层槽线之间出现对流天气,且对流天气出现在东部山区。因此除了低层切变线的触发作用外,地形作用也为强对流的触发提供了一定的动力抬升条件。

3.5 卫星资料TBB特征

根据东北冷涡的移动和演变特征将此次冷涡过程分为3个阶段。第一阶段,6月17日冷涡中心位于中蒙边界上,属于冷涡减弱前的成熟期,17日受冷涡尾部螺旋云带的影响,产生对流性降水,降水量不大。第二阶段,18日08时,随着低涡的旋转并且南压,低涡的尾部螺旋雨带也南压,同时减弱。此时在冷涡第四现象,接近低涡中心的槽前位置生成对流云团A(图4),A云团东移减弱,11时又生成B云团和C云团,B云团和C云团合并增长,在17时达到鼎盛时期,形成一个MαCS,-32℃冷云的面积为2.5×105km。在MαCS的发展期,吉林省中西部地区出现大到暴雨。从垂直结构来看,锋面附近(40°N—45°N)为上冷下暖的不稳定层结,另外中部的地形抬升作用也起到了辅助作用。第三阶段,18日23时吉林省西边界生成对流单体D,中心TBB值也小于-22℃,在四平、辽源、吉林、通化北部产生了较强的降水。但是单体D没有像MαCS一样发展为那么大的体量,原因有三,一是冷涡处于减弱阶段,19日08时低涡已减弱为槽;二是生成在夜间;三是前期经过了能量的释放[15]。

图4 2016年6月18—19日中尺度系统的TBB特征(单位:℃)

18日暴雨天气相对集中,暴雨云团在槽前触发,东移发展。对照雷达回波分析云图西北边界对应的线状多单体风暴,其随地面切变线向东南移动,并且在多单体风暴上产生冰雹、短时大风、短时强降水等强对流天气,沈阳和长春之间也生成了一些对流云,从连续的回波演变上分析,这些对流云在四平东—辽源一带进入吉林省,受地形抬升加强,在长春南部和吉林市西部产生强降水,在18日19时前后和减弱的线状对流合并,对流云团D的产生和移动正是这种机制的体现。

4 结语

(1)2016年6月17—19日在东北冷涡背景下吉林省连续3天发生强对流天气。17日在西南急流前产生短时强降水;18日在地面中尺度冷式切变前产生了以雷暴大风、小冰雹、短时强降水为主的强对流天气;19日在前倾槽形势下,低层切变和地形共同作用下引发了强对流天气。

(2)低层辐合线和切变线为此次强对流天气的主要触发机制,不同阶段还同时存在不同的中尺度触发条件。

(3)第一阶段对流位于冷涡第四象限,触发机制为辐合线和超低空急流;第二阶段对流天气发生在冷涡底部,冷锋前干线、阵风锋、切变线综合作用,产生相对复杂多样的强对流天气;第三阶段是冷锋和中尺度地形共同影响的结果。

(4)小冰雹(直径<10mm)的产生机制:中层有明显的干冷空气卷入,层结表现为“上干下湿”的“喇叭口”特征,形成强烈的对流不稳定层结;0℃层、-20℃层的高度都较为适宜。因此冰雹发生可能性较大。但0—6km、0—3km垂直风切变都很小,上升气流无法维持,托举冰雹的作用大大减弱,因此,形成大冰雹的概率大大降低。

(5)短时强降水的产生机制:低层比湿较大,较强的反射率因子(>45dBz),质心偏低、径向速度辐合为降水效率较高的特征。

(6)短时大风产生机制:多单体雷暴过程的下沉气流到达地面后形成冷池,其前沿的阵风锋快速东移过程中出现大风天气。在雷达回波上体现为多单体线状对流,有较大的径向速度和高空径向速度模糊。