2021年秋季延边两次高架雷暴天气动力学特征分析

2022-12-02冯景瑜徐昌龙张莹莹

冯景瑜 徐昌龙 赵 晶 张莹莹

(延边朝鲜族自治州气象局,吉林延吉 133001)

1 引言

雷电灾害是联合国划定的最严重的10种自然灾害之一。延边地区的雷电天气最早出现在3月,最晚出现在11月。其中出现在5—9月的雷电占90%~97%,可见10月出现在延边州的雷电是非常少见的。随着气象事业的不断发展,气象工作者对于雷暴的研究取得了极大的进展[1-8]。孙哲等[9]对春季和夏季两次雷暴天气的大气结构和地闪特征进行了对比,发现春季雷暴动力抽吸作用明显,而夏季雷暴热力作用明显。于波[10]等发现,当大气的不稳定条件和水汽条件都具备时,那么在早晨大气相对稳定的时候,需要特别注意对流的触发机制。陈涛等[11]对一次南方春季雷暴天气的环境场特征进行了分析。舒国勇等[12]发现地形辐合叠加在移入的切变系统上,促成了弱对流向强对流的演变;并且由于触发高度的不同,可将雷暴分为经典雷暴和高架雷暴[3]。

本文主要利用探空资料、ECMWF逐1 h再分析资料(水平分辨率为0.25°×0.25°)和延吉多普勒雷达反射率因子资料。分析发现2021年10月和11月出现的两次雷暴天气与边界层高温高湿而产生的夏季雷暴有较大区别,因此探讨两次“高架雷暴”天气过程的特点,以期为今后同类天气事件的分析、监测、预报和预警提供有益线索和思路。

2 “高架雷暴”的天气特点和天气形势配置

2.1 天气特点

2021年10月3日早晨到夜间(简称“10·03”雷暴),延边地区出现了小到中雨天气,3日05时降水从延边地区西部开始,截至11时,全州大部分地方均出现小雨,最大降水出现在汪清县庙沟村,为10.5mm。期间在敦化、安图、龙井、延吉等地均伴有雷电天气出现。雷电出现时,大部分地方地面气温不足10℃。

2021年11月7日20时—9日08时(简称“11·08”雷暴),延边地区出现明显雨雪天气过程,珲春、图们、汪清个别乡镇出现了暴雨。8日14—15时,龙井、延吉、图们、珲春等县(市)有雷电天气出现,此时地面气温10~13℃。此前在10月以后延边地区极少出现雷电,尤其地面气温较低,且“10·03”雷暴出现在早晨,出现热对流的可能性较小,因此两次过程雷暴的预报难度较大。

2.2 天气形势配置

从高空影响系统来看,“10·03”雷暴中延边地区位于500hPa低涡前部较平直的偏西气流处。700hPa延边地区位于低涡东南部,10月3日06时其上空的偏西急流转为西南急流,且延边地区位于急流出口区,出口区风速由20m/s减为16m/s,这一时刻与降水开始时刻相对应,至08时,延边地区位于急流轴线处。850hPa延边地区始终为一致的西南气流,且从05时开始,延边地区位于西南急流出口区,且风速辐合逐渐增强,可见低空西南急流发展加强的过程不仅对应降水的开始,同时也与雷电现象相对应。925hPa上,延边地区受偏南或东南气流影响,且气流逐渐增强,11时之后气流逐渐减弱,12时后转为偏南或西南气流。超低空的东南气流影响时间与本次雷暴天气的时间一致,说明本次雷电成因是低层冷空气之上的暖湿空气的对流,具有高架雷暴的特点。

“11·08”雷暴中,13—15时延边地区位于500hPa冷涡前部,冷涡有-32℃的冷中心相配合。700hPa为较一致的偏南急流。850hPa和925hPa均为东南急流影响,且在延边东部和南部出现强风速辐合。

地面形势上,“10·03”雷暴中,延边地区处于地面冷高压后部,受冷空气和辐射降温影响,地面气温较低,为延边高架对流的产生起到了冷垫的作用,且05时风场上,延边地区出现一条西南—东北向的中尺度辐合线,为降水的发生和对流的发展提供了动力条件。而“11·08”雷暴中,11月8日13时,延边地区位于暖锋前的冷空气一侧,因此两次雷暴天气均为高架雷暴。

分析延吉站的探空资料发现,“10·03”雷暴中10月2日20时,低层存在弱逆温层,逆温层顶在925hPa以下,近地面风向随高度增加逆转,即边界层内有冷平流,随着近地面偏东风的增强,至3日08时,逆温层未被破坏,且逆温层顶已经升至925hPa以上。另外,K指数从2日20时的14℃增加至08时的31℃,且θse500-θse850<0,表明大气层结存在弱对流不稳定。同时延吉站上空具有强的风垂直切变,因此具有对称不稳定,有利于对流的发展和暖湿气流源源不断地输送到发展中的对流云团中。在“11·08”雷暴中,11月8日08时,低层出现逆温,逆温层顶在900hPa附近,近地面为东北风,说明近地面有弱冷空气侵入。另外假相当位温从900hPa到700hPa变化不大,同时风随高度变化较大,因此仍具有对称不稳定。

由此可见,两次过程中低层存在逆温层,近地面有冷垫,低层是绝对稳定的大气层结,边界层没有高温高湿的不稳定能量积累,不利于地基雷暴发生,这说明两次雷暴天气均为高架雷暴。

3 雷达资料分析

从雷达图像上可以看到,“10·03”雷暴中在10月3日05时前后,降水回波从延边西部开始生成;06时40分(图1a)前后回波逐渐发展加强,反射率因子达到40~45dBz;07时10分(图1b)对流回波连成线状,并继续向东移动;07时30分(图1c)前后经过延吉,此时回波强度减弱至40dBz左右,强回波高度达8km,而0℃层高度为3.15km,仍然出现雷电。在“11·08”雷暴中,反射率因子最强仅达35dBz,强回波高度仅达3km左右,0℃层高度为2.226km,在14时前后,延边南部仍然出现雷电。两次过程中尽管回波强度较弱,但云顶高度很容易达到-20~-10℃的冻结层高度,此高度大量过冷却水冻结成冰晶,容易导致温差起电[13],所以出现了雷电。

图1 2021年10月3日06时40分(a)、06时58分(b)、07时27分(c)延吉雷达1.5°仰角反射率因子(单位:dBz)

4 “高架雷暴”发生的大气垂直结构特征

4.1 锋生作用及风随高度变化

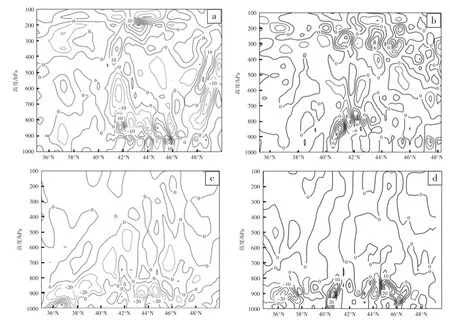

从沿129.5°E锋生函数的垂直剖面上可知,“10·03”雷暴中3日05—07时(图2a)延吉附近800hPa以下有锋生区,且锋生作用逐渐增强,锋生中心强度超过70×10-10K·m-1s-1。在“11·08”雷暴中,11日8日14时(图2c)强锋生区也位于800hPa以下,且锋生中心强度超过70×10-10K·m-1s-1,两次过程中锋生过程导致的热力直接环流的上升支也是雷暴天气可能的触发机制。从风的纬向(42.87°N)垂直分布(图2b、图2d)上可以看出,两次过程中延吉上空从地面到700hPa风向显著顺时针旋转,有利于雷暴天气的形成;另外0—6km风切变大于20m/s,属于强的垂直风切变,在一定程度上反映了两次过程中存在较强的动力不稳定,有利于高架对流的发生。

图2 2021年10月3日07时(a)和11月8日14时(c)沿129.5°E剖面的锋生函数(阴影,单位:K·m-1s-1)、流线和温度(等值线,单位:℃),10月3日07时(b)和11月8日14时(d)沿42.87°N风的垂直分布

4.2 散度和涡度平流

抬升条件是雷暴发生发展的重要条件之一。从散度场的垂直剖面看出,“10·03”雷暴中10月3日06时,延边地区仅900hPa以下有气流辐合,至08时(图3a)低层辐合增强至700hPa,辐合中心位于850hPa附近,700hPa以上为气流的辐散。可见,低层辐合、高层辐散特征明显,有利于上升运动。由涡度平流的垂直剖面看出,06时之后延边上空正涡度平流逐渐增强,500hPa以下为正涡度平流;08时(图3c)至11时大值中心位于800hPa附近,有利于上升运动,与散度场分析一致。

同样在“11·08”雷暴中,11月8日14时(图3b)延边地区800hPa以下为气流辐合,辐合中心位于900hPa附近,800hPa以上为气流辐散。从涡度平流(图3d)来看,43°N附近800hPa以下为正涡度平流,大值中心位于900—800hPa,900hPa以下正涡度平流较弱,800hPa以上为负涡度平流。可见雷暴从发展到成熟过程中,具有低层辐合增强,正涡度平流增强,高层辐散的特征。

图3 2021年10月3日08时(a)和11月8日14时(c)沿129.5°E的散度(单位:10-5s-1)垂直分布,10月3日08时(b)和11月8日14时(d)沿129.5°E涡度平流(单位:10-6s-1)垂直分布

4.3 垂直速度和相对湿度

从垂直速度和相对湿度的垂直剖面上来看,“10·03”雷暴在10月3日08时(图4a)前后42°N~44°N的800~600hPa有-1.8Pa·s-1的强上升运动区,在900hPa附近有-0.6Pa·s-1的次上升运动区,强上升运动区和次上升运动区相对湿度在80%以上。强上升区的下方略偏南方向(42°N附近)有0.6 Pa·s-1的下沉运动区,位于900hPa以下,次上升运动区说明冷空气垫对高架对流的抬升作用比较弱,此区域与逆温层的高度相当,与边界层冷空气垫相关。“11·08”雷暴中,11月8日14时(图4b)前后在42°N~44°N的900~700hPa有-2.4Pa·s-1的强上升运动区,在900hPa以下上升运动较弱,相对湿度最强达90%以上。在强上升区的下方略偏南方向有0.3Pa·s-1的下沉运动区。

图4 2021年10月3日08时(a)、11月8日14时(b)沿129.5°N剖面的相对湿度(阴影,单位:%)和垂直速度(黑线,单位:Pa·s-1)

通过以上分析可知,强上升运动区与西南急流、弱对流不稳定和正涡度平流的强迫以及强的垂直风切变有密切关系。同时逆温层以下的冷空气对高架雷暴具有抬升触发作用。

5 大气不稳定条件分析

5.1 温度平流

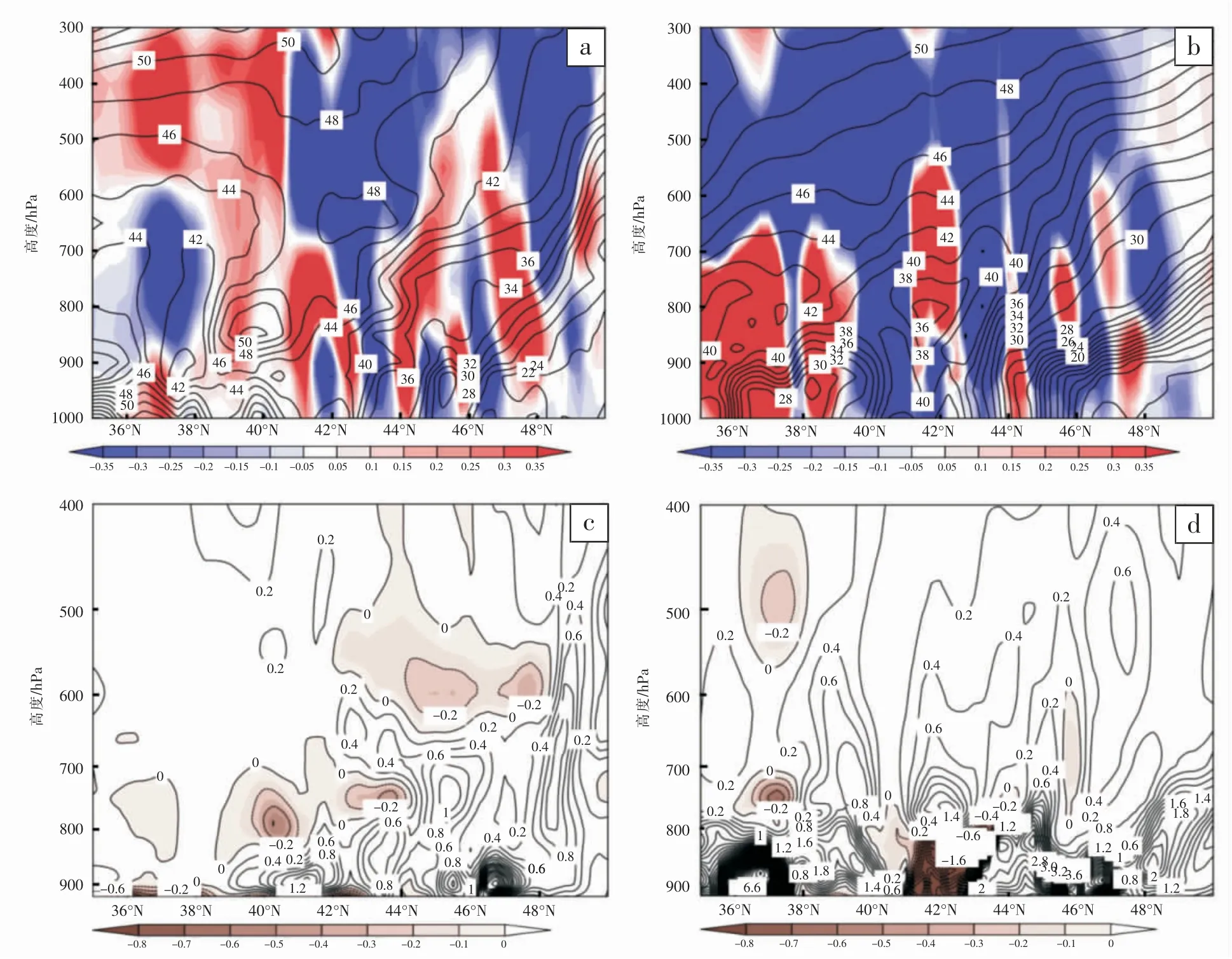

“10·03”雷暴中,10月3日06时,沿129.5°E温度平流的垂直剖面上,42°N—43°N从地面至900hPa为弱冷平流控制,800hPa附近为暖平流中心,700hPa有冷中心,这样“上下冷,中间暖”的结构,说明早晨的对流是在逆温层顶发展起来的。至08时(图5a),延吉上空地面至900hPa已转为暖平流,900—700hPa为逐渐增强的冷平流,在垂直方向上转变为“上冷下暖”的不稳定结构,促进不稳定层结的维持。

“11·08”雷暴中,11月8日14时(图5b),700hPa以下均为暖平流控制,但暖平流维持在900hPa附近,强暖中心与中低层的西南急流相对应,700hPa以上为冷平流,同样形成了“上冷下暖”的不稳定结构。

图5 2021年10月3日06时(a)和11月8日14时(b)沿129.5°E温度平流的纬度—高度剖面(单位:℃)

5.2 对流性不稳定和上升运动分析

分析θse和垂直速度沿129.5°E经向垂直剖面图可以看到,在“10·03”雷暴中,延边地区700hPa以下的等θse线呈垂直状较密集分布,即对流层中下层锋区较明显。在锋区南侧为θse高值区,是暖湿空气聚集区,空气团中具有丰富的水汽和能量;锋区北侧为θse低值区,为干冷空气,可阻挡暖湿空气向北扩散,导致低层辐合加强。同时延边地区上空,在900hPa附近和800—700hPa存在着对流不稳定区,在这一位置对应着上升运动区,且伸至700hPa附近。至07时(图6a),对流不稳定区仍然维持,而上升运动区已伸至300hPa以上,11时之后,不稳定层结减弱,且上升运动层降低。“11·08”雷暴中,11月8日13时开始42°N~44°N假相当位温等值线逐渐增密,能量锋区变强,14时(图6b)在925hPa以下,假相当位温随高度变化不大。但从上升运动来看,强上升运动持续时间较长,这与“11·08”雷暴的降水强度较大密切相关。

图6 2021年10月3日07时(a)和11月8日14时(b)假相当位温和垂直速度剖面叠加(实线为假相当位温,单位:℃;阴影为垂直速度,单位:Pa·s-1),10月3日07时(c)和11月8日14时(d)沿129.78°E的湿位涡垂直剖面(单位:PVU)

由此可见,“10·03”雷暴的对流不稳定区,在适当的抬升机制作用下,能将不稳定能量释放出来,有利于上升运动向高层发展。雷暴天气出现时,上升运动发展高度可伸至对流层上层,对流不稳定为上升运动的发展提供了动力和热力条件,促使云体高度增高和雷电的产生。“11·08”雷暴的大气层结接近中性,但是上升运动仍然较强,强上升运动不仅对应着强对流的出现,同时也对应强降水时段。

5.3 对称性不稳定条件分析

对称性不稳定是一种中尺度不稳定,且湿位涡小于零是大气发生条件性对称不稳定的条件[2]。分析湿位涡经向(129.5°N)垂直剖面可以看到,雷暴发生过程中,“10·03”雷暴中,42°N—44°N在850—700hPa存在一个湿位涡小于零的区域,10月3日06—08时(图6c),负值中心逐渐增强,08时800hPa附近的负值中心强度为-0.6PVU(1 PVU=10-6m2·K·kg-1·s-1)左右,说明在延边地区上空存在对称不稳定,700hPa以上有一相对的稳定层,这一稳定层的存在有利于低层逆温层的维持,为雷电的发生提供了充分的能量积累,同时中尺度不稳定中心与低空急流的发展相对应,为雷电的产生提供了有利条件。在“11·08”雷暴中,900—800hPa存在一个湿位涡小于零的区域,且在11月8日14时(图6d)负值中心强度达-1.6PVU,在这一区域的假相当位温仍较为陡立,且θse/P≤0,大气层结接近中性,有利于条件对称不稳定的发生。

6 结语

(1)两次雷暴天气均出现在冷涡背景下,配合中低层西南急流、超低空偏东气流,以及地面偏东风形成的冷空气垫的共同影响下,形成的低层冷空气之上的暖湿空气的对流。两次过程分别出现在冷高压的后部、暖锋前的冷空气中,中低层存在逆温层,近地面有冷垫,低层是绝对稳定的大气层结,边界层没有高温高湿的不稳定能量积累,不利于地基雷暴发生,这说明两次雷暴天气均为高架雷暴。两次过程雷达回波强度较弱,但云顶高度达到-20~-10℃的冻结层高度。

(2)锋生过程导致的热力直接环流的上升支是两次雷暴天气可能的触发机制。强的垂直风切变,在一定程度上反映了两次过程中存在较强的动力不稳定,有利于高架对流的发生。

(3)雷暴发展过程中,具有低层辐合增强、正涡度平流增强、高层辐散的特征,辐合中心位于800—900hPa附近。另外,强上升运动区与西南急流和正涡度平流的强迫以及强的垂直风切变有密切关系。同时逆温层以下的冷空气对高架雷暴具有抬升触发作用。

(4)两次雷暴天气的发生具有对流不稳定和对称不稳定共同作用和仅对称不稳定作用下产生的动力学差异。“10·03”雷暴的对流不稳定区,在适当的抬升机制作用下,能将不稳定能量释放出来,有利于上升运动向高层发展。雷暴天气出现时,上升运动发展高度可伸至对流层上层,对流不稳定为上升运动的发展提供了动力和热力条件。同时在逆温层以上出现了湿位涡小于零的区域。因此“10·03”雷暴是在对流不稳定和对称不稳定共同作用下产生的。“11·08”雷暴的大气层结接近中性,但是上升运动仍然较强,强上升运动不仅对应着强对流的出现,同时也对应强降水时段。同时中性的大气层结,更有利于对称不稳定的出现,在800—900hPa的湿位涡小于零。因此“11·08”雷暴是在对称不稳定的作用下产生的。