新时代共同富裕的科学内涵

2022-12-02作者毕照卿

作者|毕照卿

△ 湖南省汝城县沙洲村鸟瞰图

共同富裕包含了物质文明、精神文明和生态文明等内容

习近平总书记指出,“我们说的共同富裕是全体人民共同富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕”。习近平总书记还强调,中国特色社会主义“五位一体”的总体布局是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设一体推进,与此对应的,就是物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明共同提升,社会主义现代化强国的目标正是“富强、民主、文明、和谐、美丽”。概括而言,共同富裕至少凸显了人与物、人与人、人与自然这三个方面内容。

其一,从人与物的关系而言,共同富裕内在包含物质文明更加丰富。从古代中国的“大同世界”,到近代西方的“乌托邦”社会,再到马克思和恩格斯设想的“共产主义社会”,都与社会物质财富的丰富联系起来。物质文明,特别是社会财富的丰富构成了实现共同富裕的客观基础。美国社会学家英格尔斯提出了世界现代化的衡量指标,具体包括人均GDP、农业产值比重、非农就业比重、服务业比重、城镇化率、大学普及率、平均寿命、成人识字率、医生情况和人口自然增长率等,这些指标都共同指向物质文明更加丰富。由此可见,共同富裕内在要求通过高度发达的生产力,创造出充分的物质财富,实现在物质上富足,进而满足在生产之上进行分配的客观要求。

迄今为止,我国已经为共同富裕的实现奠定了重要物质基础。新中国成立以来,我国进行了积极的社会主义革命和建设探索,为中国式现代化共同富裕的实现提供了根本的制度前提、奠定了良好的物质基础。改革开放以来,我国国内生产总值年均增速超过9%,国内生产总值占世界生产总值比重超过15%,成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国,实现了“国富”;2020年我国人均国内生产总值超过1万美元,全国居民人均可支配收入从1978年的171元增长至2020年的32189元,居民财产性收入从无到有、由少变多,2020年财产性收入占居民人均可支配收入的比重达8.7%,人民生活条件不断改善,初步实现了“富起来”。特别是在中国共产党成立一百周年的重要时刻,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,如期完成全面建成小康社会的目标。毫无疑问,由经济发展所创造的物质财富是实现共同富裕的客观基础。那么,在现阶段我们是不是已经实现了充分的发展呢?习近平总书记指出:“发展仍然是我们党执政兴国的第一要务,仍然是带有基础性、根本性的工作。”需要明确的是,我国目前所处的社会主义初级阶段仍需坚持解放和发展生产力,进而为实现共同富裕创造生产力方面的准备和物质基础。

其二,从人与人的关系而言,共同富裕还指精神文明的更大发展。共同富裕并非简单的物质占有,物质文明更加丰富只是重要的一方面,共同富裕还应包含精神文明的更大发展。马克思、恩格斯早在《德意志意识形态》中便指出:“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的。”现实的人,从物质生产、物质生活之处便与精神生产、精神生活联系在了一起。不只如此,马克思还从分工的历程中指出,分工是推动历史发展的主要力量之一,而分工将以精神劳动和物质劳动的形式表现出来。马克思指出,在未来社会将消除“虚假意识”,消弭精神劳动和物质劳动的分离。由此,马克思主义所追求的“人的自由而全面发展”,理应包含了精神生活的极大丰富。

从物质文明与精神文明的关系来看,习近平总书记指出,“经济发展、物质生活改善并不是全部,人心向背也不仅仅决定于这一点”,在经济发展基础上仍然存在着发展的不平衡与怎样实现共同富裕、实现什么样的共同富裕的问题。在此意义上,习近平总书记强调了精神富裕对于共同富裕的重要意义,指出要“促进人民精神生活共同富裕”“促进共同富裕与促进人的全面发展是高度统一的”,共同富裕“是人民群众物质生活和精神生活都富裕”。物质文明是精神文明的基础,有了一定程度的物质文明,才有可能达到一定程度的精神文明,中国古代先哲们就提到“仓廪实而知礼节”“衣食足而知荣辱”。历史发展到今天,我们越来越多地感受到,仅仅有物质文明的进步是不够的,还需要有精神文明的发展。同时,这两者是一个同步互相促进的关系,精神文明要与物质文明同步,两者之间要相互协调。不论是物质文明发展滞后于精神文明发展,还是精神文明发展滞后于物质文明发展,都不是真正意义上的共同富裕。

其三,从人与自然的关系而言,共同富裕理应包括生态文明的渐进发展。习近平总书记一直十分重视生态环境保护,党的十八大以来多次对生态文明建设作出重要指示,在不同场合反复强调“绿水青山就是金山银山”。这一科学论断阐明了经济与生态的辩证统一关系,内在蕴含着经济生态化和生态经济化的现实可能性。无论是经济生态化还是生态经济化,都指向了生态文明建设融入经济建设的实践导向。正如习近平总书记指出的那样:“要正确处理经济发展同生态环境保护的关系,牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念,更加自觉地推进绿色发展、循环发展、低碳发展,决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长。”由此,在构建实现共同富裕的经济基础,以经济建设为共同富裕奠定客观物质基础的过程中,理应包括生态文明的建设。不仅如此,习近平总书记强调:“良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。”生态环境不仅具有经济属性,还蕴含着作为公共产品的属性,以及在改善民生中的重要作用。生态环境是面向全体人民的公共产品,是人民美好生活的一部分,生态文明建设也应是实现共同富裕的重要内涵之一。

共同富裕是全体人民人人有份、共同享有

共同富裕的“共同”二字鲜明地指出,共同富裕的主体是全体人民,而不是少数人、一部分人甚至多数人。这个“共同”不是什么别的利益共同体,不是任何利益集团、权势团体、特权阶层,而是在党的领导下为中国特色社会主义伟大事业努力奋斗的最广大人民群众。习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话铿锵有力地指出:“江山就是人民、人民就是江山……任何想把中国共产党同中国人民分割开来、对立起来的企图,都是绝不会得逞的!”少数人的富裕、一部分人的富裕甚至多数人的富裕,都不意味着共同富裕,都与共同富裕有差距,甚至是根本的不同。总体富裕、平均富裕也不是真正的、彻底的共同富裕,总体之下、平均之中,也存在两极分化的可能。共同富裕绝不意味着绝对平均的无差别富裕,共同富裕的本质在于不断追求和无限接近差别有序的全体人民的普遍富裕。中国特色社会主义的内在本质、中国共产党的初心和使命决定了党领导人民所追求和探索的社会主义共同富裕,是惠及所有人的“全民共富”,是发展福利的全国整体增进,是发展成果的全民普遍共享。此外,习近平总书记格外关心农村农民的共同富裕问题,指出“要充分尊重广大农民意愿,调动广大农民积极性、主动性、创造性,把广大农民对美好生活的向往化为推动乡村振兴的动力,把维护广大农民根本利益、促进广大农民共同富裕作为出发点和落脚点”,同时也以高站位看到了“促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村”的现实状况。

共同富裕承认存在合理的差异

共同富裕指的是贫富分化差距较小,这并不意味着不存在任何差距,共同富裕绝不是搞“同等化”“平均主义”,不同地区富裕程度还会存在一定差异,不同人群富裕程度有高有低。在历史上,共同富裕带有不同程度的同等化、平均主义倾向,中国古代思想家对共同富裕提出了诸多思想,如孔子的“不患寡而患不均”,韩非子的“论其税赋以均贫富”,历代农民起义也喊出了类似共同富裕的口号,如“等贵贱、均贫富”,这些思想和实践都带有一定程度的平均主义色彩。新民主主义革命时期,“打土豪、分田地”的土地革命是共同富裕思想的典型代表,战争期间的供给制也带有平均主义的特点。从新中国成立到改革开放前,由于受到长期的“等贵贱、均贫富”思想影响,叠加意识形态束缚和发展经验不足,我国对共同富裕的认识同样具有平均主义色彩。城市地区取消计件工资和奖金,农村地区实行农业合作化运动等,在当时的历史条件下实际上是忽视了经济规律,影响了中国式现代化的发展进程和共同富裕的实现进程。改革开放以后,我国对共同富裕的认识越来越科学,不再将共同富裕视为同等富裕,而是允许贫富差距存在,这也是促进效率的一个重要方式。

我国当下社会仍然存在着城乡差距、区域差距、收入差距等客观差距,同时存在着个体差异、家庭差异等特殊性问题。在此背景下,习近平总书记指出:“我们要实现14亿人共同富裕,必须脚踏实地、久久为功,不是所有人都同时富裕,也不是所有地区同时达到一个富裕水准,不同人群不仅实现富裕的程度有高有低,时间上也会有先有后,不同地区富裕程度还会存在一定差异,不可能齐头并进。”习近平总书记明确表示,共同富裕并非整齐划一,而是在一定富裕水准上达到的有差异的富裕。当然,贫富差距必须要在一个可控、可接受的范围之内,以表现收入分配差距的基尼系数为例,2020年我国基尼系数为0.468,属于收入差距过大,共同富裕的目标不在于将基尼系数降至0,而是要将其控制在相对合理的区间内。

共同富裕追求的是公平正义

公平正义是人类文明的重要尺度,也是社会主义共同富裕的基本遵循。没有公平正义,人类将失去光明,共同富裕难以实现。习近平总书记指出:“公平正义是中国特色社会主义的内在要求……共同富裕是中国特色社会主义的根本原则,所以必须使发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着共同富裕方向稳步前进。”由此明确了公平正义与共同富裕的内在关联性,凸显了在推动共同富裕过程中公平正义的重要性。同时,习近平总书记也注意到,“我国现阶段存在的有违公平正义的现象,许多是发展中的问题,是能够通过不断发展,通过制度安排、法律规范、政策支持加以解决的”。

那么,何谓公平正义?现代意义上的公平正义,是人与人之间社会关系的一种状态,包括权利公平、机会公平、过程公平和结果公平。在推进共同富裕进程中如何体现公平正义?在此意义上,习近平总书记明确了公平正义的内在要求:“我们的方向就是让每个人获得发展自我和奉献社会的机会,共同享有人生出彩的机会,共同享有梦想成真的机会,保证人民平等参与、平等发展权利,维护社会公平正义,使发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着共同富裕方向稳步前进。”可以看出,习近平总书记强调的社会公平正义正是为每个人提供自我提升、平等参与、共享发展的条件,实际上突出了社会意义上的机会平等对于每个人的重要性。在追求共同富裕的公平正义维度时,习近平总书记强调:“我们要随时随刻倾听人民呼声、回应人民期待,保证人民平等参与、平等发展权利,维护社会公平正义,在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展,不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益,使发展成果更多更公平惠及全体人民,在经济社会不断发展的基础上,朝着共同富裕方向稳步前进。”由此,抽象的公平正义在社会落实的过程中便转化为客观的民生要求,即从教育、养老、医疗、社保、住房等切实民生领域入手不断取得实实在在的成果,不断提升人民群众的获得感。同时,推动公平正义能够“防止社会阶层固化,畅通向上流动通道,给更多人创造致富机会,形成人人参与的发展环境,避免‘内卷’‘躺平’”。

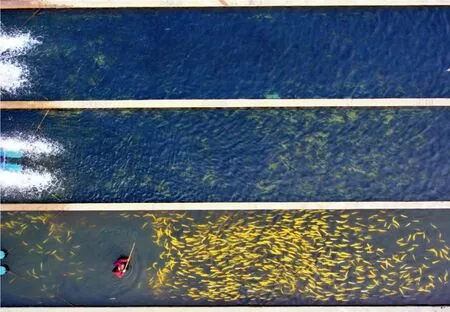

山西省平定县娘子关镇坡底村村民在养殖合作社内捕捞作业

共同富裕依靠共同奋斗与制度安排

一方面,实现共同富裕依靠共同奋斗。唯物史观揭示,现实的人是历史唯物主义的“出发点”。人的劳动作为一般性的活动存在于一切社会之中,而人类正是通过生产劳动创造了物质财富、形成了人类历史。可以看出,通过物质生产、人的劳动创造的物质财富是任何社会进行分配的物质前提,这是因为分配关系就其本质而言完全决定于生产的结构,即生产对于分配具有决定性作用。从当今现实来看,为了缓和资产阶级和无产阶级的矛盾,部分西方资本主义国家建立了高福利制度。高福利制度虽然在一定程度上提升了社会成员的保障水平,掩盖了资产阶级对无产阶级的剥削,消解了工人阶级的凝聚力,但是经过数年的运作引发了“高福利陷阱”,表现为政府无力承担远超财政能力的福利支出,债务赤字严重,而高福利制度下的“养懒汉”现象频发。不仅如此,高福利制度还破坏了市场配置资源的效率,扰乱和拖累了经济社会发展,福利刚性正在成为高福利国家的“阿喀琉斯之踵”。由此,正如习近平总书记指出的那样,每个人的劳动对于共同富裕具有重要意义,“我们要团结带领全体人民,以自己的辛勤劳动和不懈努力,不断保障和改善民生,让改革发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着实现全体人民共同富裕的目标稳步迈进”。换言之,中国式现代化的共同富裕“不养懒汉”,是干出来的、奋斗出来的,依赖于每个人的劳动,鼓励勤劳创新致富。习近平总书记总结道,“幸福生活都是奋斗出来的,共同富裕要靠勤劳智慧来创造”,由此明确了实现共同富裕必须依靠奋斗,依靠每个人的奋斗,依靠每个人的辛勤劳动。

另一方面,在共同奋斗基础上,共同富裕的实现依赖制度安排。资本主义以生产资料私人占有制为特点,资产阶级处于剥削地位,无产阶级处于被剥削地位,二者在阶级属性上有着天然的矛盾。资产阶级凭借着对生产资料的私人占有,实现了对无产阶级剩余价值的无偿占有,并以资本积累实现在量上和质上的扩大,最终导致资产阶级和无产阶级走向两极分化。新中国成立后,社会主义制度的建立,特别是通过社会主义改造确立的公有制经济制度,为实现共同富裕奠定了根本的制度前提。改革开放后,在党领导全国各族人民的持续探索下,社会主义基本经济制度确立起来并逐渐完善。党的十九届四中全会创造性地将我国的基本经济制度概括为“公有制为主体、多种所有制经济共同发展,按劳分配为主体、多种分配方式并存,社会主义市场经济体制”。由此,实现共同富裕必须以基本经济制度为依托,必须从社会主义初级阶段的基本国情和发展实际出发,不断完善社会主义基本经济制度,坚持“两个毫不动摇”。不仅如此,政府在推动共同富裕方面理应发挥重要作用,即在社会主义市场经济条件下,政府具有弥补市场失灵的重要作用。具体而言,政府在推动共同富裕方面发挥作用的方式正是通过构建制度安排,即习近平总书记强调的“构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”,以此更好地鼓励和引导先富群体、先富地区带动后富群体、后富地区共同发展,正确处理效率和公平的关系。

共同富裕是在动态发展中分阶段实现

由于各地区的地理位置、资源禀赋等外在条件,以及各主体的能力禀赋、努力程度等内在条件都存在差异,在实现共同富裕的过程中不可能确保所有地区、所有主体都同步实现。换言之,共同富裕不是“齐步走”的同时富裕,时间上会有先有后,具有非同步性。历史经验教训表明,如果一味追求同时同步同等富裕,客观上将扼杀人的主观能动性,不利于激发人的劳动积极性。正因如此,“让一部分人、一部分地区先富裕起来”,充分激发广大人民群众的积极性和创造性,并通过先富裕起来的人和地区“带动和帮助落后的地区”,最终实现共同富裕。“先富带后富从而达到共同富裕”思想对中国式现代化的共同富裕起着指引作用。在现实实践中,从区域看,我国首先大力发展东部沿海城市,鼓励东部地区快速发展,然后实施西部大开发、促进中部崛起、振兴东北等区域发展战略,鼓励和引导东部地区带动中西部地区、东北地区共同发展;从城乡看,改革开放初期,我国优先发展城市工业,然后逐步打破城乡二元分割,推进以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型城乡关系,并大力实施乡村振兴战略。从点到线、从线到面、从面到体,共同富裕的非同步性符合事物变化规律,也符合经济社会发展规律。因此,习近平总书记提出,实现共同富裕的时间有先有后,同时还对实现过程进行了生动刻画,强调“这是一个在动态中向前发展的过程,要持续推动,不断取得成效”。

设定时间表、谋划实现阶段,是我们党领导现代化建设、取得发展成就的重要法宝,实现共同富裕亦是如此。共同富裕的长期性、艰巨性、复杂性决定了在实现过程中必然要分阶段实现。以习近平同志为核心的党中央提出:“到‘十四五’末,全体人民共同富裕迈出坚实步伐,居民收入和实际消费水平差距逐步缩小。到2035年,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展,基本公共服务实现均等化。到本世纪中叶,全体人民共同富裕基本实现,居民收入和实际消费水平差距缩小到合理区间。”要而言之,党中央高瞻远瞩地提出了实现共同富裕的三个重要节点——“十四五”末、2035年、本世纪中叶,并明确了在不同时间点所要达到的共同富裕的阶段性目标。在此基础上,不能指望在很短的时间内就达到非常理想的状态,需要经过长时间的艰苦努力才有可能把事情办好,不能做超越阶段的事情,要量力而行,不能犯急于求成的毛病,不能脱离正处于并将长期处于社会主义初级阶段的实际情况,不能超越发展水平。同时也要认识到,我国处于社会主义初级阶段并不是说在逐步实现共同富裕方面就无能为力和无所作为,而是要把能做的事情尽量做起来,尽力而为解决面临的实际困难,不断朝着推动全体人民共同富裕的目标前进。由此,实现共同富裕不可能“齐步走”,必然是在阶段性目标基础上呈现出动态发展过程。