诸子所传“远古社会”的三方地域异辞

——兼论《容成氏》的性质特征

2022-12-02周秦汉

周秦汉

一、引言

战国汉初诸子文献中有一种以远古时期社会演化为主题的记载,可称之为“远古社会”传说。其中往往存在着对整体历史的系统看法,富含诸子的“古史观”。王树民先生曾总结战国时的六种古史观:韩非的四世说、风胡子的四时说、《礼运》的大同小康说、孟子的传贤传子说、邹衍的五德终始说、无名氏的三皇五帝说。[1]远古社会传说中还保存了大量“某某氏”之称,即众多远古部族名号的历史信息①。这些传说与名号不见于代表周王室传统的《诗》《书》,也不见于秦、楚、齐、宋等异姓诸侯对祖先的追忆中,故非“诸侯的古史”,而属“诸子的古史”。

顾颉刚先生研究古史主张“不立一真,唯穷流变”[2]。诸子所传未必尽是客观史实,穷究传说之流变分化,是研究远古社会的重要路径之一。诸子所传远古社会存在着三方地域异辞,地域传闻不同,学派取舍有异。较早关注地域古史异辞的是蒙文通先生。他指出,战国流传的古史传说存在着三方地域异辞,可分为三晋(《韩非子》《竹书纪年》等纵横法术之学)、荆楚(《庄子》《楚辞》《山海经》等辞赋、道家之学)、邹鲁(六经、儒、墨之学),并言:“盖鲁人宿敦礼义,故说汤、武俱为圣智;晋人宿崇功利,故说舜、禹皆同篡窃;楚人宿好鬼神,故称虞、夏极其灵怪。三方所称述之史说不同,盖即原于其思想之异。”[3]后又指出:“三方言史,皆失其真。然则三方于史文多托古,于治术多改制耶。”[4]换言之,即认为儒家古史伦理化,楚地古史神话化,三晋古史功利化。

姜亮夫于1979年发表了《三楚所传古史与齐鲁三晋异同辨》,亦划为三楚、三晋、齐鲁,自谓:“本文以屈、宋文中所传古史为主,以校齐、鲁、三晋之所传。”[5]即,从《楚辞》出发,同三晋、齐鲁的古史传闻等方面对比,以观三方差异。这与蒙文通从邹鲁的《孟子》出发,同三晋、楚地进行对比的研究取径相似。

蒙文通、姜亮夫两位学者遥相呼应,都认为古史异辞是战国时期不同地域风俗、不同学派思想导致的。本文即尝试以两位学者的战国学术与传说“三方说”作为视角,以远古社会传说作为专题,系统地对比北(三晋)、东(齐鲁邹)、南(楚淮)三方异辞,这是前贤时彦较少措意的,但对研究战国地域文化与诸子思想流派以及认识远古社会与古史观都有着深刻的学术意义。

二、三晋法术之士的“时变史观”

三晋法术之士商鞅本为“卫之诸庶孽公子”,一度仕于魏;韩非子出自“韩之诸公子”。[6]商鞅、韩非在三晋地域长期浸润法术之学。传其学说的《商君书》《韩非子》载有远古社会传说:

昔者昊英之世,以伐木杀兽,人民少而木兽多。□□②之世,不麛不卵,官无供备之民,死不得用椁。事不同,皆王者,时异也。神农之世,男耕而食,妇织而衣,刑政不用而治,甲兵不起而王。神农既没,以强胜弱,以众暴寡。故黄帝作为君臣上下之义、父子兄弟之礼、夫妇妃匹之合,内行刀锯,外用甲兵,故时变也。由此观之,神农非高于黄帝也,然其名尊者,以适于时也。(《商君书·画策》)[7]

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢以避群害,而民悦之,使王天下,号之曰有巢氏。民食果蓏蚌蛤,腥臊恶臭而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻燧取火以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人氏。中古之世,天下大水,而鲧、禹决渎。近古之世,桀、纣暴乱,而汤、武征伐。(《韩非子·五蠹》)③

《画策》与《五蠹》的古史观都分为四期。《画策》的第一阶段是昊英之世,禽兽横行逼人;第二阶段尚无阶级分化,无私产;第三阶段是神农之世,男耕女织,自给自足,无须刑战;第四阶段是黄帝之世,倡导君臣夫妇伦理,用刑罚管束内部阶级分化,用战争来掠夺外族财产。《五蠹》的四期是上古之世(有巢氏、燧人氏)、中古之世(鲧、禹)、近古之世(桀、纣、汤、武)、当今之世。

《画策》《五蠹》所传远古社会的传说,既没有被道德伦理化,又不杂神话,都属于纯现实叙述。蒋重跃曾将《五蠹》称为“纯粹理性历史观”,认为韩非“使历史观从道德理性和宗教传统的双重羁绊中挣脱出来,在古代中国历史观从天人合一到纯粹理性的转变中,起了关键的作用”。[8]旧说或以韩非持“进化史观”,但严格来说,三晋法术之士的古史观既非进化史观,亦非退化史观。《画策》所谓“神农非高于黄帝也,然其名尊者,以适于时也”,并不认为黄帝衰于神农,它关注的是“事不同,皆王者,时异也”,强调的是“时变”与“适时”。这应是法术之士针对道家而阐发的论说。诸子皆承认神农早于黄帝。道家多以“远古至德”,遂以神农境界高,如《庄子·盗跖》言神农之世是“至德之隆”,而“黄帝不能致德”。法术之士只言时代变化,各有其时,故以“神农非高于黄帝”。《五蠹》也强调:“不期修古,不法常可,论世之事,因为之备……世异则事异。”可见,其讨论古史观的核心不在于进化还是退化,而应称之为“时变史观”。④

三、齐鲁邹地所传远古社会传说

《管子》多收齐地文献,其中《揆度》《国准》《轻重戊》涉及远古社会。三篇皆托言齐桓公与管仲对话,以“轻重”为主题,性质同属一类,或为同一学派的作品,可暂称其为“齐地轻重学派”。三篇古史系统如下:

《揆度》:燧人—共工—黄帝—尧、舜

《国准》:黄帝—虞—夏后—殷—周

《轻重戊》:燧人?⑤—伏羲—神农—黄帝—虞—夏—殷—周

《揆度》以燧人最古;共工时洪水泛滥,水多陆少;黄帝时禽兽逼人,烧山驱兽;尧舜时出现私有财产和贫富分化。《国准》开篇言:“国准者,视时而立仪。”然后分别叙述:从躲避猛兽,到烧山驱赶,再到制作工具,饲养牲畜,设置百官,私有财产逐渐出现而丰富。《轻重戊》开篇言“自理国虙戏以来,未有不以轻重而能成其王者也”,以伏羲最古。然后历述各个古帝王天下的功绩:伏羲作六法、九九之数;神农种植谷物;燧人钻燧取火;黄帝改造山川;有虞利民除害,教民礼仪;夏人治水;殷人养牛马;周人循六法,合阴阳。

《轻重戊》对伏羲和周人的描述,受到了阴阳、数术思想的影响,并无信史的价值。三篇取材相似的套语,与不同圣王相对应,故不应径视为可信史料。如《国准》言:“有虞之王,枯泽童山。夏后之王,烧增薮。”而《轻重戊》却言:“黄帝之王,童山竭泽。有虞之王,烧曾薮。”诸子对某一圣王社会状况的描述不尽相同,即便同出于《管子》的诸篇亦不相同,其本质当属于对远古社会的想象与构拟。

《管子》这三篇虽载远古社会演化,但主题不在于此,而在于“轻重”。《揆度》《轻重戊》开篇皆强调“古圣王皆行轻重”。《国准》虽分列诸圣差异,但仍强调“五家之数殊而用一”。《轻重戊》言伏羲制作六法,周人循合之,前后呼应,可见其不言退化、进化与时变。⑥齐地轻重学派非退化史观,与南方道家有着根本性质的不同;非时变史观,亦与三晋法术之士稍有不同;又言具体古帝名号,也同邹鲁儒墨有异。因此,可将之归于三晋法术之士与邹鲁早期儒墨之间。

儒、墨出于邹鲁,《礼记·礼运》与《墨子·辞过》亦有远古社会传说。《礼运》依次言古圣王制作宫室、衣服、饮食。《辞过》与其相近,更多了舟车。《礼运》言远古时“居橧巢”“未有火化”,然后“后王有作”,与《五蠹》有巢、燧人的社会状况相同。但《礼运》《辞过》的共同特征在于不言古帝具体名号,只笼统言“圣王”“后圣”。⑦这或许可归结为邹鲁早期儒墨的特点,与其他学派或地域所传不同。

此外,邹人孟子言尧舜时的状况近似于远古社会传说:

当尧之时,天下犹未平,洪水横流,泛滥于天下。草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人,兽蹄鸟迹之道交于中国。尧独忧之,举舜而敷治焉。舜使益掌火,益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。禹疏九河……中国可得而食也。……后稷教民稼穑,树艺五谷;五谷熟而民人育。……使契为司徒,教以人伦。(《孟子·滕文公上》)

当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定,下者为巢,上者为营窟。……禹掘地而注之海,驱蛇龙而放之菹。……鸟兽之害人者消,然后人得平土而居之。(《孟子·滕文公下》)[9]

尧舜禹时有大洪水是战国诸子间的共识,但孟子言尧时还是一片荒蛮,所言尧舜时的社会状况近似于其他诸子对远古社会的描述,这是一个罕见且显著的异说。《论语·泰伯》载孔子言尧“焕乎,其有文章”,禹“致美乎黻冕”,[10]似已进入文明社会,可见孔、孟之间存在着分歧。孟子所言尧时洪水的状况实近似于《商君书·画策》“人民少而木兽多”的昊英之世、《韩非子·五蠹》“人民少而禽兽众”的有巢之世、《淮南子·览冥》“水浩洋而不息,猛兽食颛民”的女娲之世。然这些篇章均未将此种情状归于尧舜,而归于上古,尚处于文明社会的前夜。

“远古社会”与“禹治洪水”在诸子的古史中常被视为两种不同的传说,而孟子将其联结在一起。诸子多把大洪水视为尧舜时代的一次自然灾害,而将远古社会定为更早的荒蛮时代。两种传说的古史期不同,性质亦不同。孟子杂糅二者,将远古社会的荒蛮景象安排到尧舜时,使古史期大大缩短。这种古史观的形成可能是受到了儒家古史期的内在限制。《论语》《孟子》及郭店简、上博简的儒书,言说古史皆至尧即止。但同时期的其他文献,如《左传》《国语》《容成氏》等已有大量古帝记载,儒家对此并非不知,而是不取信。这说明,战国早中期儒家所持守的古史期最早是尧。孟子将远古社会状况归于尧时,正是沿袭维持了儒家这一古史观。

儒家“祖述尧舜”,墨家“祖述尧舜禹汤之道”,把尧作为古史期的上限,可能是出于道统的考虑。儒墨“法先王”,尧之上的古帝茫昧难稽,难以效法。儒墨又多习《诗》《书》,《诗》的古史期上限是禹,《书》的古史期上限是尧舜,超出的古史不轻易采信,而法术之士与道家则没有这样的内在限制。譬如,法术之士不复古,不法先王。即便古圣鄙陋粗简,亦不影响其说的开展。不同时代的古帝被其置于各自社会阶段,反而更能体现其时变史观。

四、南方道家的退化史观

《庄子》《淮南子》言远古社会与三晋法术之士、邹鲁早期儒墨又有不同。蒙文通不仅认为“道家有北南二派”,且言“道家之学盛于楚……三晋无道家言,楚无法家言”,并将《庄子》归入南方道家。[11]庄子是宋国蒙地人,宋国在战国时渐染楚文化。《淮南子》成书于汉初南方,多采南方黄老之说。顾颉刚言:“淮南于战国属楚,淮南王刘安又是一个《楚辞》学家,所以他的书中多维持《楚辞》的古史系统而道二皇。”[12]此外,《庄子》托言古史人物的传说,亦有相关研究。[13]根据这两部书大体可知南方道家所传的远古社会。《庄子》外篇载:

子独不知至德之世乎?昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神农氏,当是时也,民结绳而用之,甘其食,美其服,乐其俗,安其居,邻国相望,鸡狗之音相闻,民至老死而不相往来。若此之时,则至治已。(《胠箧》)

古之人在混芒之中,与一世而得澹漠焉。当是时也,阴阳和静,鬼神不扰,四时得节,万物不伤,群生不夭,人虽有知,无所用之,此之谓至一。当是时也,莫之为而常自然。逮德下衰,及燧人、伏戏始为天下,是故顺而不一。德又下衰,及神农、黄帝始为天下,是故安而不顺。德又下衰,及唐、虞始为天下,兴治化之流,浇淳散朴,离道以善,险德以行,然后去性而从于心。(《缮性》)⑧

《胠箧》以远古十二部族为“至德之世”“至治”。《缮性》言燧人、伏羲、神农、黄帝、唐、虞更迭,不断伴随着“德下衰”。可见,两篇皆是明确的退化史观。《胠箧》对远古社会的描述基本同于老子“小国寡民”之说。《老子》第八十章言:“使人复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”⑨《缮性》所谓“莫之为而常自然”也可对应《老子》第五十章“夫莫之命常自然”。⑩可见,《庄子》外篇《胠箧》《缮性》皆对《老子》之学有所传承与发挥。杨儒宾认为,老庄思想是“朴素主义”“乌托邦理想”“退化思想”的大宗和主要源头。[14]《缮性》言“古之人在混芒之中”,至古“至一”,把这种形上状态视为纯朴理想的至德之世,这可能是对老子形上宇宙论的继承与发展。这种说法则不见于《胠箧》《盗跖》。杂篇《盗跖》所传又稍有不同:

古者禽兽多而人民少,于是民皆巢居以避之,昼拾橡栗,暮栖木上,故命之曰有巢氏之民。古者民不知衣服,夏多积薪,冬则炀之,故命之曰知生之民。神农之世,卧则居居,起则于于,民知其母,不知其父,与麋鹿共处,耕而食,织而衣,无有相害之心,此至德之隆也。然而黄帝不能致德,与蚩尤战于涿鹿之野,流血百里。尧、舜作,立群臣,汤放其主,武王杀纣。自是之后,以强凌弱,以众暴寡。汤、武以来,皆乱人之徒也。

《盗跖》既不以最古的有巢、知生为至德,又以黄帝以后“不能致德”,而以其间的神农为“至德之隆”。神农以下可谓退化,而纵观始末则难将其定义为退化史观,故称其为“准退化史观”。

有巢、知生时,禽兽横行,不知衣服,与道家推崇的“甘其食,美其服,安其居”的生活条件有较大差距,故不以为至德。有巢、燧人、知生传说在客观上破坏了道家主流的退化史观,悖于“远古至德”说,二者相牴牾,故其传说不应源自道家思想的内在理路,《盗跖》显然是非典型的庄子后学作品。《盗跖》“有巢氏之民”与《五蠹》“有巢氏”相合,其他描述也与北方诸子传说多合,可见是《盗跖》采择北说,加以杂糅与改造。这一方面可见其受北学影响,另一方面可知其未能尽守南方道家之学。其学兼采南北,驳杂不纯。

《盗跖》一度被视为伪作,但刘笑敢认为其“虽然不是庄子后学嫡派所作,却也受到了庄子及庄学的一些影响”;并把《胠箧》《盗跖》划为第三类“无君派”,认为与内篇关系是“异大于同(抨击杨墨)”;把《缮性》划为第二类“黄老派”,认为与内篇关系是“同异参半(融合儒法)”。[15]现在从三篇所载远古社会传说来看,亦支持刘笑敢之说。《缮性》确比《胠箧》《盗跖》更近于典型的道家言,而《盗跖》最为驳杂不纯,不似庄子后学嫡派所作。

《胠箧》《缮性》《盗跖》三篇都把远古社会定性为“至德”。此外,《庄子》还有两篇提及“至德之世”。《天地》言:“至德之世,不尚贤,不使能。上如标枝,民如野鹿。”《马蹄》言:“至德之世……山无蹊隧,泽无舟梁;万物群生,连属其乡;禽兽成群,草木遂长。是故禽兽可系羁而游,乌鹊之巢可攀援而闚。夫至德之世,同与禽兽居,族与万物并……及至圣人,蹩躄为仁,踶跂为义,而天下始疑矣……夫赫胥氏之时,民居不知所为,行不知所之,含哺而熙,鼓腹而游。”这两篇主要是为了菲薄仁义。似乎“至德之世”之后,才进入历史演化的阶段,“人类的黄金时代是在没有历史意识的上古时代”[16]。相对于《老子》的“小国寡民”,《庄子》对“至德之世”的描述更加丰富,思想内涵和古史观也有所扩充。“德”虽是《老子》的重要概念,但其多讲“玄德”“常德”“上德”“积德”,未有“至德”。由此可知,形上的“至德之世”乃是庄子及其后学继承老子之学而发展出来的一个重要的思想观念。

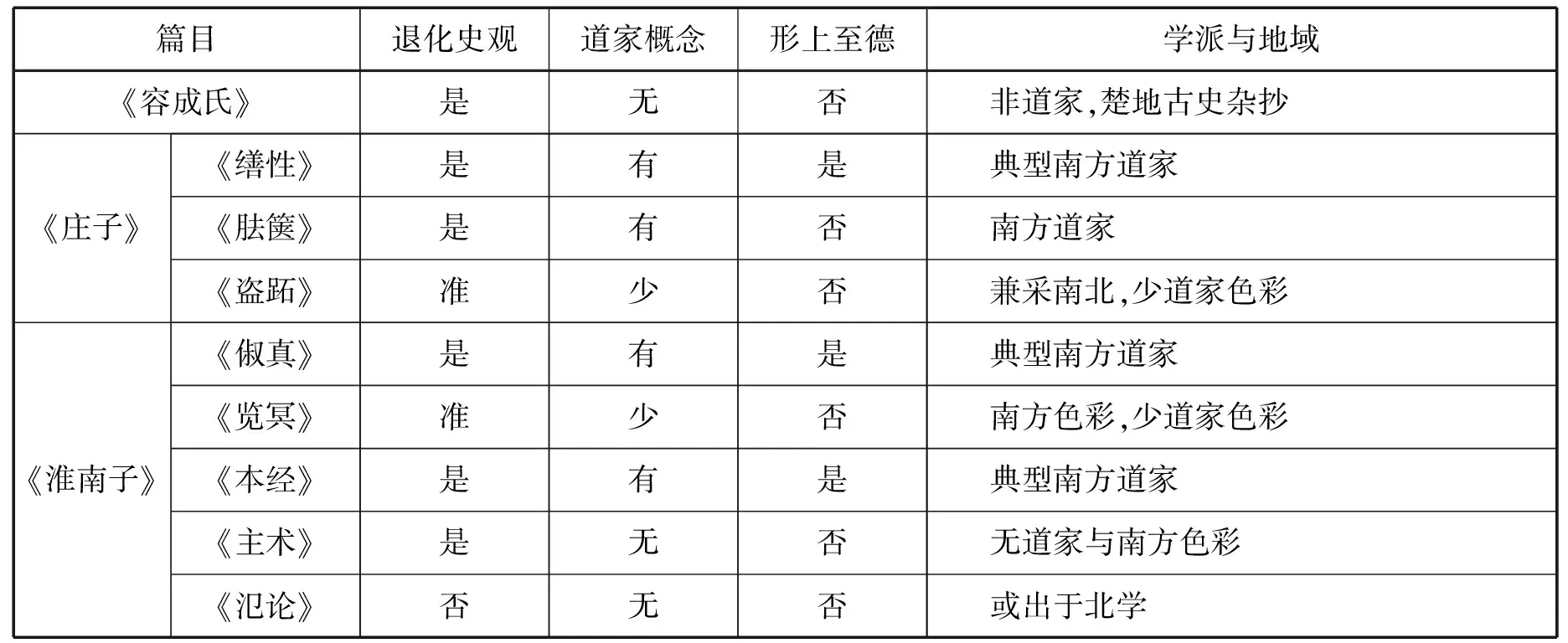

总体看来,《胠箧》《缮性》《盗跖》三篇虽都收入《庄子》,但其所传远古社会各自不同。其一,在史观方面,《胠箧》《缮性》持退化史观,至古至德;《盗跖》则是从神农以降才开始退化,以中间的神农为至德。其二,在社会状况方面,《胠箧》是众族皆小国寡民、自给自足,《缮性》是混沌的形上状态,《盗跖》是荒蛮社会。其三,在古史系统方面,《胠箧》的十二氏是同时并存的古族,非王天下的古帝;《盗跖》亦以有巢、知生为古族古民,以神农以下为古帝;《缮性》则以至古混芒,燧人、伏羲始王天下。其四,在学派特征方面,《缮性》属典型南方道家学说,《胠箧》次之,两篇都明确传承老子之学,而《盗跖》兼采南北之学。综上,三篇应为庄子后学的不同三家所作,而非同一人或同一家所作。

《淮南子》诸篇有大量远古社会的传说。如《本经》后一部分载:“昔容成氏之时,道路雁行列处,托婴儿于巢上,置馀粮于畮首,虎豹可尾,虺蛇可蹍。”《修务》载:“古者,民茹草饮水,采树木之实,食蠃蛖之肉,时多疾病毒伤之害。于是神农乃始教民播植五谷,相土地宜燥湿肥墝高下,尝百草之滋味。”这两篇只是零星散见的对远古社会的描述,其编撰目的是以事说理,并未叙述演化历程。

《淮南子》中集中描述远古社会的篇目是《俶真》《览冥》《主术》《氾论》及《本经》开篇。篇幅太长,兹不赘引。其中,仅《氾论》持“时变史观”,列举远古社会中衣服、居处、耕作、交通的起源,主张“五帝异道”“三王殊事”“因时变而制礼乐”“不必法古”“不必循旧”“圣人法与时变,礼与俗化”,无具体古帝名号和史事,不杂神话与祥瑞。这些特征近似于《墨子·辞过》《礼记·礼运》《吕氏春秋·恃君》,疑其有共同的渊源,大抵来自北学。

《俶真》《览冥》《主术》及《本经》开篇部分则皆为退化史观,其古史系统如下:

《俶真》:至德之世—伏羲氏—神农、黄帝—昆吾、夏后—周室

《览冥》:伏羲、女娲—五帝(黄帝)—三代(夏桀)—七国—西汉

《主术》:神农—末世之政

《本经》:太清之治—衰世

这五篇可略分为两组:其一,《俶真》《本经》把至古形上之世视为至德,其后皆视为衰世;其二,《主术》盛赞神农之治,《览冥》盛赞伏羲、女娲、黄帝之世,其后皆视为衰世。与之不同的是,《俶真》却将伏羲、神农、黄帝视为衰世的不同阶段。

此外,《览冥》言战国时退化到谷底,然后又歌颂汉朝“修伏牺氏之迹,而反五帝之道”,有复德起色,也应视为“准退化史观”。此说的思想逻辑有四点:其一,认为三代以后衰退的原因是“诸侯力征,天下不合而为一家”,而今汉朝统一,故有复德的可能;其二,黄老在汉初受到前所未有的推崇,故有阻止进一步退化的可能;其三,《淮南子》曾呈送汉家皇室,作为受猜忌的封国会有谀扬皇室的政治目的;其四,贬抑六国、宣扬汉德是汉代的普遍风气。

最令人瞩目的是,《俶真》《本经》皆以至古为一种形上的状态,这一点与《庄子·缮性》非常相似。《俶真》载:“至德之世,甘瞑于溷澖之域,而徙倚于汗漫之宇。……浑浑苍苍,纯朴未散,旁薄为一。”《本经》载:“太清之治也,和顺以寂漠,质真而素朴,闲静而不躁,推移而无故,在内而合乎道。”这是把道家的形上宇宙论引入对远古社会的叙事中,是南方道家古史观的重要特征。在此形上之世中,《俶真》虽有“圣人呼吸阴阳之气”,但无具体名号。这种圣人不是临民治事的统治者,而是得道者,民亦不必用智,万物秩序井然,自然而成。

《淮南子》载远古社会多杂神话与祥瑞,这与三晋、齐邹鲁多言现实人事不同。《览冥》载女娲补天神话,还多杂祥瑞等非现实色彩。其文曰:“凤皇翔于庭,麒麟游于郊,青龙进驾,飞黄伏皂。”《文子·精诚》与之对应的内容则无神话祥瑞。《本经》又载太清之治有“凤麟至”“甘露下”的祥瑞,而衰世则有“麒麟不游”“凤凰不翔”及川绝、天旱、地坼的灾异。

《淮南子》多持南方立场,是地域特色。《俶真》言:“虽有羿之知而无所用之。”溢美后羿有智,与《左传》所传中原夏史贬抑有穷氏后羿不同。《俶真》有所谓“昆吾、夏后之世”,昆吾为楚先祝融八姓后裔之一。《俶真》将“昆吾”置于“夏后”之前,是尊南而轻北。北方尊夏后而贬昆吾,昆吾被视为夏王朝下的诸侯,南北立场不同。《文子·上礼》与《俶真》同文,其文却作“夏、殷之世”,不言昆吾,是受北方古史观的影响。

至此可归纳出,退化史观、形上的至德之世、传述老子之学,这三个特征是南方道家所传远古社会的最典型特征。故,《庄子·缮性》与《淮南子》之《俶真》《本经》可谓典型道家古史观。于此之外,《淮南子》还多杂神话、祥瑞、南方立场。

五、《容成氏》的传说性质及其南方特征

上博简有一篇题为《容成氏》的文献,其首简虽残,但根据先秦古书篇名多取文首诸字的常例,其开篇首个名号应即容成氏。此名号又见于《庄子·则阳》《淮南子·本经》。现将《容成氏》所传远古社会以宽式释文节引于下:

除《容成氏》《庄子·胠箧》《六韬》以外,其他文献也零星记载了一些虞代以前的远古部族。《左传》有金天氏、帝鸿氏、缙云氏、大庭氏,《国语·晋语四》有方雷氏、彤鱼氏、有蟜氏,《管子·封禅》有无怀氏(在虙羲之前),《庄子·人间世》有几蘧(接于伏戏之后),《应帝王》有泰氏(不晚于有虞氏),《马蹄》有赫胥氏,《天运》有有焱氏,《吕氏春秋·古乐》有朱襄氏、葛天氏(在黄帝之前),《商君书·画策》有昊英氏,《吕氏春秋·用民》《淮南子·道应》有夙(宿)沙之民(与神农同时),《大戴礼记·帝系》有西陵氏、蜀山氏、滕氏、竭水氏,银雀山汉简《占书》有有怏氏、遂患氏。

这些名号可分为四类:其一,有巢、燧人、庖牺、神农、骊畜应是战国时人构拟出的象征性古帝,与巢居、钻遂、屠宰、农业、畜牧有关,代表某种社会发展阶段,并非实有其人,非实有其族。其二,有怏氏、遂患氏及《庄子·应帝王》的南海之帝儵、北海之帝忽、中央之帝浑沌,只是配合篇旨,临文造作的名号,以便论述说理,标示文旨主题,没有信史价值。其三,《帝系》言五帝娶于某氏,其氏名多为地名,应是战国时人以地名追称命名。其四,赫胥氏、昊英氏、夙沙等多称“某某氏”“某某之民”,属部族名号,所用之字仅表记音,无实义,当是自远古流传至战国才书于竹帛。这些远古部族在现存文献中的信息极少,时代、地望、族属不详,且在后世大多没有被排列进入特定的古史系统中。

《容成氏》是流传于南方的楚文字抄本,但其内容是否能反映南方传说与学术,应具体分析。《容成氏》可分为有虞迵以上与尧以下两部分,主题不同,可能来自不同史源。艾兰(Sarah Allan)就曾指出:“尧的故事在简文中以全新的方式开始,暗示着两种叙事可能是被拼在一起的。”[18]故两部分应分别讨论,不应笼统裁断。其载尧、舜、禹、汤、文、武传说与北方中原所传差别不大,并无南方特征。尤锐(Yuri Pines)曾指出,简文的禹迹“没有可辨的南方倾向”[19]。故,尧以下部分从中原传入的可能性较大。

众多远古部族名号零星散见于北方文献,但常集中见于《容成氏》《庄子·胠箧》《淮南子》等南方文献,说明其在南方流传较北方更为广泛,甚至可能本出自南方。赵平安认为,简文“讲述上古帝王以容成氏为首,大约反映了楚地的习惯。因此,它很可能属于楚地原生的文献”[20]。艾兰也指出“有容成氏出现的早期道家文献都与楚国相关”,“他是楚地神话中的显要人物,后来又在道家传统中具有特殊角色”,“反映了《容成氏》的来源地为楚”。[21]《容成氏》非诸子书,更非道家言,却与《庄子》《淮南子》皆载众多古族。这可能说明,众多远古部族的名号并非出自道家,而是南方地域特征,是共用的古史资源。

《容成氏》的“退化史观”是一以贯之的,这被浅野裕一称为“尚古思想”[22]。简文言古帝皆“有天下”,“皆不授其子而授贤”,以禅让迭代,至于有虞迵时“德速衰”,启攻益开启世袭制,此后汤武放伐一治一乱。《容成氏》实是纵向的线性古帝谱系,这不同于《胠箧》中横向并存的远古部族。这是不同群体的授受者根据各自学说对古史素材加以改造的结果。但在退化史观方面,简文与南方道家相合。《庄子·天地》载伯成子高言,尧时“不赏而民劝,不罚而民畏”,舜时“德自此衰,刑自此立,后世之乱自此始矣”。简文则言古族时“政治而不赏”“不赏不罚,不刑不杀”,有虞迵言“德速衰”,二者说法相近。这可能说明,退化史观是南方地域特征,未必是道家一家之言。

《容成氏》全篇叙述古史并没有明显一贯的核心主题。有虞迵以上是描述远古社会,宣扬禅让,强调退化史观。随后历数尧、舜、禹、汤、武的重要史事,主题逐渐离散。反观典型的诸子文献言远古社会,有很强的“以事言理”特征,为的是论证退化史观或时变史观。而《容成氏》很少使用诸子常辩论的思想概念,注重的是记事,而非言理,故并非诸子类文献。讨论《容成氏》的学派归属,将其划归为儒、墨、纵横家,这本身可能就是一个伪问题。《容成氏》表现出了很强的汇集、罗列、记录古史传说的编撰目的,其作者参考了不少文献:记夏商世数与《夏本纪》、卜辞相合,武王伐纣在“戊戌之日”亦与《泰誓》《周本纪》相合;但作者水平也有限,如将囚文王之地误记为夏台。由此不妨将《容成氏》的性质视为“南方古史杂抄文献”。南方学者搜集南北古史传说,排列汇编,稍加笔削,这种做法甚至可视为《史记》的滥觞。

至此,将诸篇南方文献的远古社会传说列于表1。

表1 南方文献所传远古社会对照表

六、结论

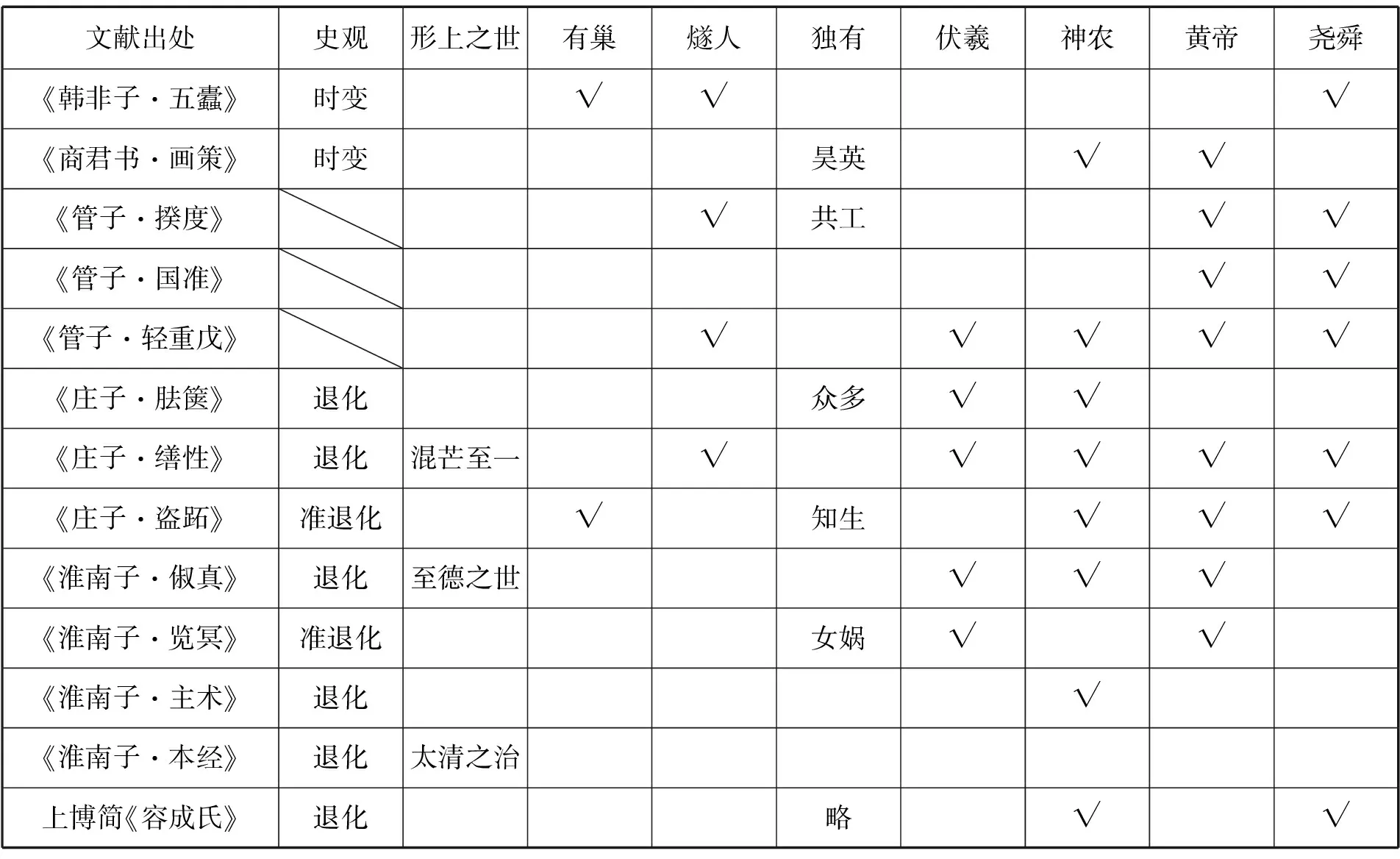

现将北(三晋)、东(齐鲁邹)、南(楚淮)三方远古社会传说一并列于表2。

表2 远古社会传说中的古史系统

基于此,可重新划分战国汉初诸子所传远古社会传说的三方异辞,且有两种分法。

第一种是根据“地域”划分为南、北之学。北学或言时变史观,不杂神话,多为纯现实叙事。南学的地域特征是多持退化史观与多载众多远古部族的名号,这两点未必出自道家,但被南方道家发扬光大。远古部族名号虽零星散见于北学,但集中记载则见于南学,这说明其在南方流传较北方更为广泛。

第二种是根据“学派”兼“地域”划分为三方说,即三晋法术之士、邹鲁早期儒墨、南方道家。南方之学与南方道家有参差异同。南方道家的最典型特征是退化史观、形上至德之世、传述老子之学。《淮南子》还多杂神话与祥瑞。形上的“至德之世”乃是庄子及其后学继承老子之学而发展出来的一个重要的思想观念。北方之学则可细分为三晋法术之士、邹鲁早期儒墨、齐地轻重学派。邹鲁早期儒墨的古史期至尧而止,且多不言古帝具体名号,只笼统称“圣王”“后圣”。三晋法术之士强调时变史观,且古史期较长,采择古史材料多而杂,未将古史道德伦理化。《管子》所见齐地轻重学派既不言退化,亦不言进化;非时变史观,是与三晋法术之士稍有不同;又言具体古帝名号,是与邹鲁儒墨有异,故可归于三晋法术之士与邹鲁早期儒墨之间。

司马迁曾言:“余尝西至空桐,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮矣,至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处,风教固殊焉。”[23]对于先秦传说与思想,辨章学术,考镜源流,大抵有两端:一为学派,一为地域。两者或有相合,或有参差。儒墨起于邹鲁,然“儒分为八,墨离为三”;儒学南传于楚,墨家西传至秦。道家分南北两派,稷下与楚地各自不同。三晋法术之士稍传于秦,秦晋之说或有出入。一方面,学派思想会沿着自有的内在理路,不断回应与解决内部问题,故而得以发展。另一方面,地域的风俗风气会左右思想的走向,古史的地域异辞亦为其补充新的外在资源。研究战国诸子所传远古社会传说,地域与学派两端都不可偏废,都有着重要的方法论价值。这也对研究战国地域文化与诸子思想流派、认识远古社会与古史观有着深刻的学术意义。

注释:

① 顾炎武言:“氏、族,对文为别,散则通也。”(清)顾炎武著,黄汝成集释.日知录集释(全校本)[M].上海古籍出版社,2006:1277.刘师培言:“古《孝经纬》有言:古之所谓氏者,氏即国也。吾即此语而推阐之,知古帝所标之氏指国而言,非指号言。”刘师培.古政原始论·氏族原始论[C]//.刘师培.刘申叔遗书.江苏古籍出版社,1997: 665.钱穆言:“盖古人居山阪,氏即阪也。故曰某氏,犹言某地耳。大体言之,称氏似最前,称方次之,称国、称人则在后。”钱穆.中国古代山居考[C]//.钱穆.中国学术思想史论丛(一).东大图书有限公司,1976:66.杨希枚进一步补证“氏字训国”。杨希枚.论先秦姓族和氏族[C]//.杨希枚.先秦文化史论集.中国社会科学出版社,1995:206-207.晁福林先生指出“氏即是族”,认为远古部族的称“氏”是东周人的说法,“殷墟卜辞中似无明确的‘氏’称,而周代则大量行用”。晁福林.论中国古史的氏族时代——应用长时段理论的一个考察[J].历史研究,2001(1): 105-115、191.

② 今本此处本作“黄帝”,非是。于鬯言:“‘黄帝之世’四字疑衍。……黄帝既作为君臣上下之义云云,则不麛不卵云云尤非黄帝之世明矣。”蒋鸿礼也认为“此文有缺误”,并举罗泌《路史前纪》引作“人帝之世”。张觉.商君书校疏[M].知识产权出版社,2012:208.前贤诸说可从。文献大量载神农在黄帝之前,应属通说,唯此处神农前后皆有黄帝。四阶段层层推进,黄帝不应并跨两阶段。由下文“神农非高于黄帝也,然其名尊者,以适于时也”可推知,《画策》的黄帝只在神农之后,故神农前一世现已难考。

③ 陈奇猷.韩非子新校注[M].上海古籍出版社,2000:1085.本文所引《韩非子》皆出于此文献,不再一一注出。

④ 有学者提出“变古史观”“变化史观”“演化史观”等说法。宋洪兵则提出“应时史观”的说法。宋洪兵.“应时”与“复古”之间——共识视阈中的儒法历史观初探[J].社会科学战线,2008(10): 48-53.

⑥ 顺便提及《周易·系辞传》,胡适曾认为其分别追叙了渔猎时代、农耕时代、政治社会时代的文明进化。胡适.先秦诸子进化论[C]//.胡适.胡适全集(第7卷).安徽教育出版社,2003:14-15.《系辞传》的古史系统全同《更法》《轻重戊》,但并不论证退化、进化、时变,而是叙述八卦取象,非远古社会传说,暂不论。

⑦ 《吕氏春秋·恃君》有类似传说,其文曰:“昔太古尝无君矣,其民聚生群处,知母不知父……”陈奇猷.吕氏春秋新校释[M].上海古籍出版社,2002: 1330.其亦不言古帝具体名号。但《吕氏春秋》杂糅百家诸说,已无法判断《恃君》此说的学派与地域。

⑧ 王叔岷.庄子校诠[M].中华书局,2007:358、567.本文所引《庄子》皆出于此文献,不再一一注出。

⑨ 楼宇烈.老子道德经注校释[M].中华书局,2008:190.本文所引《老子》皆出于此文献,不再一一注出。马王堆帛书甲乙本与北大汉简本略同。

⑩ 马王堆帛书与北大简作“夫莫之爵而恒自然”。