江西鄱阳湖国家级自然保护区高等植物多样性研究

2022-12-01余定坤祁红艳徐志文刘观华龚磊强詹慧英杨清培

余定坤,祁红艳,徐志文,刘观华,龚磊强,詹慧英,杨清培

(1.江西鄱阳湖国家级自然保护区管理局,江西 南昌330038;2.江西鄱阳湖湿地生态系统国家定位观测研究站,江西 南昌330038;3.江西农业大学·林学院,江西 南昌330045)

鄱阳湖是中国最大的淡水湖泊,洪、枯水期湖水面积变化大。当湖口站水位高程大于16 m 时, 鄱阳湖是一个完整的大湖泊,但在常水位(高程12.92 m)以下,鄱阳湖被分割为由多个大大小小的子湖泊组成的湖泊群[1]。鄱阳湖湿地独特的水文节律孕育了丰富的植物资源和植被类型,从而奠定了其具有较高的生物多样性的基础,承载着以白鹤(Grus leucogeranus)为代表的大量珍稀候鸟[2],为东亚最为重要的水鸟越冬地。植物及其组成的植被是一个生态系统的基本组成和生态系统的生产者。生态系统的稳定与健康,保护区水鸟数量与分布都与该系统中植物多样性及其植被组成密切相关。

有关江西鄱阳湖国家级自然保护区(以下简称,鄱阳湖保护区)植物资源系统调查,最早见于保护区成立之初,1980 年代由江西省自然保护区管理办公室、上海自然博物馆、鄱阳湖保护区开展的联合考察,共采集到植物标本120 多种[3]。1990 年代南昌大学万文豪等(1996-1997 年)开展了保护区第一次科考。第一次科考着重于本底调查,共记录高等植物476 种和变种[4-5]。2010 年南昌大学流域生态学研究所承担了鄱阳湖保护区的第二次科考。第二次科考着重于主要保护对象及植物多样性调查,未对保护区植物名录进行更新[2]。1998 年以后崔心红[6]、李伟[7]、葛刚[8]、吴建东[9]、李守淳[10-11]、廖宁[12]、张华清[13]、胡豆豆[14]、简敏菲[15]等分别对保护区湿地植物进行过区域性调查或相关研究。

保护区日常监测及其他的一些植物研究过程中,区内不断发现新的植物记录,原有的名录已无法满足现有监测、研究、宣传、保护需要。笔者在前人工作的基础上,结合2010 年以来保护区同南昌大学每年开展的洲滩植被及水生植被监测成果[16-18],对保护区高等植物多样性进行了较为全面、系统地整理,以期为鄱阳湖保护区及鄱阳湖湿地植物研究与保护提供基础资料。

1 研究区概况

鄱阳湖保护区位于江西省北部,鄱阳湖西北角,赣江、修河的交汇处,地理坐标为29°05′-29°15′ N,115°55′-116°03′ E。保护区以永修县吴城镇为中心,辖大湖池、沙湖、蚌湖等9 个子湖泊及其草洲,总面积224 km2。保护区属亚热带湿润季风型气候,年平均温度为17.9℃,年平均降水量1 555.1 mm,年平均日照时数达1 873.1 h[5,19]。由于鄱阳湖季节性水位变化,冬季“水落滩出”形成众多的浅水洼地(浅水湖)和洲滩,这些浅水湖和洲滩是冬候鸟的主要栖息地;夏季,出露的岛屿以及湖边的洲滩高丘,是夏候鸟的重要栖息地。

2 研究方法

2.1 资料文献收集

以鄱阳湖保护区科学考察成果为基础,结合鄱阳湖保护区大湖池、沙湖、常湖池等长期的植物生物多样性调查结果,参考《江西湿地》《鄱阳湖湿地植物图谱》《鄱阳湖湿地植物》等出版物,并通过“中国知网”(http://www.cnki.net/)等数据库检索在鄱阳湖保护区或鄱阳湖开展的植物监测与科学研究期刊文献和学位论文。对文中注明在鄱阳湖开展植物研究,但无法确定在鄱阳湖保护区内进行的文献不予以统计。

2.2 整理分析

参考Flora of China和《中国植物志》,将保护区所有高等植物按纲、目、科、属、种、变种,以及保护等级、重要物种分布等进行编目;根据植物与水分的关系,将植物分为旱生植物、中生植物、湿生植物、挺水植物、浮叶植物、漂浮植物、沉水植物进行生态型统计。在此基础上进行保护区高等植物多样性分析,对一些存疑及有误物种进行了讨论和订正。保护等级依据2021 年9 月国家林业和草原局和农业农村部颁布的《国家重点保护野生植物名录》。本文所讨论的范围包括鄱阳湖保护区9 个子湖及其草洲、周边吉山、丁家山、河漫滩等。

3 结果与分析

3.1 高等植物组成

经统计,鄱阳湖保护区共有高等植物132 科382属602 种(含种以下单位)(表1)。其中苔藓植物2 科3 属3 种,蕨类植物10 科13 属15 种,裸子植物5 科11 属15 种,双子叶植物94 科261 属408 种,单子叶植物21 科94 属161 种。苔藓植物占种总数的0.50%,蕨类植物占种总数的2.49%,裸子植物占2.49%,双子叶植物占67.77%,单子叶植物占26.74%。从表1 可知,鄱阳湖保护区高等植物组成中,被子植物占据重要位置,是该区植物的主要组成类群,双子叶植物居多,其次是单子叶植物。

表1 鄱阳湖保护区高等植物科属种统计Tab. 1 Statistics on family, genus and species of higher plants in Poyang Lake Nature Reserve

3.2 科属统计

3.2.1 科的统计

鄱阳湖保护区高等植物共有132 科,其中大科(≥20 种)6 个、中等科(10~19 种)8 个、寡种科(2~9种)68 个、单种科(1 种)50 个,分别占总科数的4.55%、6.06%、51.51%、37.88%(表2)。

表2 鄱阳湖保护区高等植物科统计Tab. 2 Statistic on families of higher plants in Poyang Lake Nature Reserve

6 个大科分别为禾本科(Poaceae)(59 种)、菊科(Asteraceae)(39 种)、莎草科(Cyperaceae)(36 种)、蓼科(Polygonaceae)(31 种)、豆科(Fabaceae)(26 种)、蔷薇科(Rosaceae)(25 种),共有植物216 种,占总种数的35.88%;分属112 属,占总属数的29.32%。玄参科(Scrophulariaceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、唇形科(Lamiaceae)等8 个中等科共计植物93 种,占总种数的15.45%;分属62 属,占总属数的16.23%。水鳖科(Hydrocharitaceae)、眼子菜科(Potamogetonaceae)、伞形科(Apiaceae)等寡种科共68 科158 属243 种,分别占总科数的51.51%,占总属数的41.36%,占总种数的40.36%。仅有1 属1 种的科有50 个,占总科数的37.88%,其属种分别占总数的13.09%和8.31%。可见单种科虽然属数和物种数较少,但科数多,丰富了保护区植物科的多样性。

3.2.2 属的统计

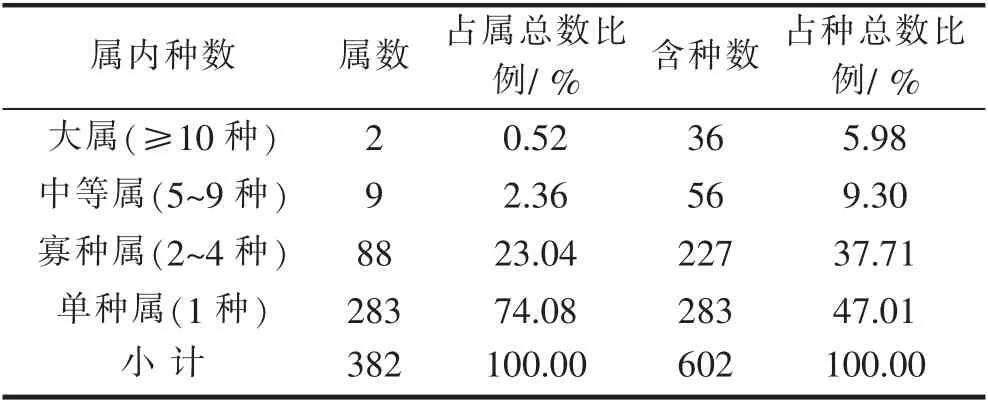

鄱阳湖保护区高等植物共有382 属,其中大属(≥10 种)2 个、中等属(5~9 种)9 个、寡种属(2~4 种)88 个、单种属(1 种)283 个,分别占总属数的0.52%、2.36%、23.04%、74.08%(表3)。

表3 鄱阳湖保护区高等植物属统计Tab. 3 Statistic on genera of higher plants in Poyang Lake Nature Reserve

属内种数最多的是蓼属(Polygonum)23 种,其次是薹草属(Carex)13 种。含5~9 种的属有蒿属(Artemisia)9 种;委陵菜属(Potentilla)8 种;眼子菜属(Potamogeton)7 种;珍珠菜属(Lysimachia)、莎草属(Cyperus)各6 种;酸模属(Rumex)、毛茛属(Ranunculus)、葱属(Allium)、飘拂草属(Fimbristylis)各5 种。含有2~4 种的属有88 属227 种,单种属有283 属283 种;它们占全区总属数和种数的97.12%、84.72%。可见,保护区寡种属和单种属具有明显的优势。

3.3 植物生态型的组成

植物水分生态型的组成及比例中,鄱阳湖保护区以湿生植物最多,为268 种,占植物种类总数的44.52%,中生植物次之,为248 种,占41.20% 。旱生植物、漂浮植物、浮叶植物数量稀少,分别为12 种、9种和8 种,共占4.82% (图1)。由此反映出研究区域土壤的水分条件为湿生-中生类型,季节性蝶形湖特征明显。

图1 鄱阳湖保护区植物生态型谱Fig. 1 Plant ecotype in Poyang Lake Nature Reserve

3.4 重要物种

3.4.1 国家重点保护物种

根据2021 年9 月国家林业和草原局和农业农村部颁布的《国家重点保护野生植物名录》,保护区分布有国家级重点保护野生植物9 科10 属11 种,其中国家一级1 种,国家二级10 种;蕨类植物3 种,被子植物8 种(表4)。在湿地中常见有细果野菱(Trapa incisa)、龙舌草(Ottelia alismoides)、老鸦瓣(Tulipa edulis)等,在保护区大湖池、沙湖、梅西湖等多个子湖可见。中华水韭(Isoetes sinensis)、水蕨(Ceratopteris thalictroides)、粗梗水蕨(C. pteridoides)分布较窄,如中华水韭在沙湖水沟中有少量分布。

表4 鄱阳湖保护区国家级重点保护植物名录Tab. 4 The national key protected plants list of Poyang Lake Nature Reserve

3.4.2 水鸟食源植物

鄱阳湖保护区冬季与主湖分离,形成大面积水域、泥滩和草洲,为越冬水鸟提供了理想的栖息环境,是鄱阳湖湖区水鸟分布最集中的区域之一[20]。湖区大量鱼虾、贝类、螺类、水生昆虫、湿地植物等是越冬水鸟的食源。食源湿地植物主要有:刺苦草(Vallisneria spinulosa)、竹叶眼子菜(Potamogeton wrightii)、菹草(P.crispus)、蓼子草(Polygonum criopolitanum)、莲、稻(Oryza sativa)、具刚毛荸荠(Eleocharis valleculosavar.setosa)、虉草(Phalaris arundinacea)、下江委陵菜(Potentilla limprichtii)、毛 秆 野 古 草(Arundinella hirta)、薹草(Carexspp.)、黑藻(Hydrilla verticillata)、老鸦瓣等。

多数水鸟食谱较广,如白鹤在繁殖地,主要以植物、两爬、昆虫甚至哺乳动物旅鼠为食,杂食性偏向肉食[21];在我国莫莫格停歇地以及周边区域,白鹤主要以藨草属(Scirpus)扁杆藨草(S. planiculmis)和三江藨草(S. nipponicus)为主要食物[22];在鄱阳湖,以水鳖科刺苦草的块茎为主要食物,在刺苦草冬芽不足的情况下,白鹤以莲、稻、蓼子草、下江委陵菜、老鸦瓣等为食[21,23]。

3.5 存疑种鉴定与错误鉴定种的订正

一些质疑种的处理,经查植物志描述、数字标本馆记录并根据专家意见,将个别文献记录中提及细叶狸藻(Utricularia minor)、线叶水马齿(Callitriche hermaphroditica)、柳穿鱼(Linaria vulgaris)等不列入本名录中。对于名录中只鉴定到属某种而又无法找到原始文献标本的物种改为该属确定种,如水马齿一种(Callitrichesp.)改为沼生水马齿(C. palustris),败酱一种(Patriniasp.)改为攀倒甑(P. villosa),马兰一种(Astersp.)改为马兰(Aster indicus)。

4 结论与讨论

鄱阳湖保护区季节性水文变化,水生生态系统与陆地生态系统物质、能量、信息交换频繁,为湿地植物创造了良好的环境,共有高等植物132 科382 属602种。苔藓植物、蕨类植物、裸子植物占比较低,分别为0.50%、2.49%、2.49%;被子植物占94.52%,其中草本植物占绝对优势地位,表明研究区湿地的水资源状况良好[24]。

鄱阳湖保护区高等植物大科6 个,占总科数的4.55%,大科物种数占总物种数的35.88%。6 个大科分别为禾本科、菊科、莎草科、蓼科、豆科、蔷薇科,优势科多少与其他湿地研究区的结果一致[24-26]。

寡种科和单种科共118 个,占总科数89.39%,占总属数54.45%,占总物种数的48.67%。总体上保护区高等植物呈现科多种少的特点,反映了该区域高等植物组成的复杂性、科的分化现象较高。

保护区湿地植物资源丰富,为鄱阳湖越冬水鸟提供了食物来源,近年来鄱阳湖水位波动加剧,在各种因素及2020 年特大洪水的影响下,鄱阳湖沉水植物呈退化趋势。在沉水植物刺苦草冬芽生物量不足的情况下,白鹤转而在草洲上觅食蓼子草、下江委陵菜、老鸦瓣等。近几年在人工藕田及稻田大量聚集,采食莲藕及稻谷。

菱属Trapa植物种及种下分类还存在争议,主要有大种观点、小种观点、折中观点三类,《中国植物志》共收录菱属植物15 种11 变种,到Flora of China中被修订为2 种[27-29]。鄱阳湖保护区菱属植物种类丰富,依《中国植物志》共6 种,细果野菱(T.maximowiczii)、欧菱(T. bispinosa)、四角刻叶菱(T.incisa)、四 瘤 菱(T. mammillifera)、八 瘤 菱(T.octotuberculata)、四角菱(T.quadrispinosa);1 变种,短四角菱(T.quadrispinosavar.yongxiuensis)。本文主要参考Flora of China进行编目,为了保持一致性,将6 种1 变种,合并为2 种,即细果野菱(T. incisa)、欧菱(T.natans)。

保护区内有国家重点保护野生植物11 种,均为湿地草本植物,受水位波动影响,其资源分布及季节动态尚未摸清,建议加强野生植物监测与保护。近年来因刺苦草等水鸟食源植物不足,白鹤等水鸟聚集于藕田、稻田,存在人工投食的争议及疫源疫病的风险,建议加强水鸟食源植物的监测及恢复研究。