降冰片烯二甲酸酐氨解产物的合成及其抑菌活性*

2022-12-01李倩倩易君明周小琼张家敏

李倩倩,易君明,周小琼,唐 芳,张家敏

(兴义民族师范学院生物与化学学院,化学合成及环境污染控制和生态修复技术实验室,贵州 兴义 562409)

酰胺是胺或氨的氮原子上的氢原子被酰基取代后的含氮羧酸衍生物,酰胺官能团是有机化合物基本结构单元之一,广泛存在于精细化学品、天然产物和有机药物结构中,关于其合成制备方法研究已有综述文献报道[1-3],其在工业、农业以及生物医药等领域具有广发应用[4-6]。降冰片烯二甲酰亚胺是降冰片烯二甲酸酐分子中两个羰基链接的氧原子被胺取代后生成的五元环状二酰亚胺化合物,其是合成抗精神药物盐酸鲁拉西酮的重要中间体[7-8],研究文献表明将降冰片烯二甲酰亚胺结构引入到聚苯并噁嗪热固性树脂结构中有利于提高其交联密度和热稳定性[9],关于降冰片烯二甲酰亚胺衍生物合成及其应用研究已引起了国内外化学工作者的重视[10-12],因而开展降冰片烯二甲酸酐的氨解化学反应及其抑菌活性研究工作具有较好的学术参考价值和应用研究前景。我们在前人研究工作的基础上,以降冰片烯二甲酸酐(化合物1)和不同取代基的胺衍生物(化合物1)为原料,经过一步化学反应得到5个未见报道的降冰片烯二甲酸酐氨解产物,其合成路线如图1所示,通过1H NMR、13C NMR、MS、IR、元素分析以及单晶X-射线衍射等表征产物结构,采用96孔板倍比稀释法测试其对金黄葡萄球菌、肺炎双球菌、枯草芽孢杆菌、大肠杆菌的抑菌活性,可为后续相关领域的研究工作提供更多的实物选择及其应用研究提供参考。

图1 目标化合物的合成路线图

1 实 验

1.1 主要仪器与试剂

Bruker Smart APEX II CCD单晶X-射线衍射仪,德国Bruker公司;JEOL-ECX 500 NMR核磁共振仪,日本电子株式会社;Agilent 质谱仪,美国Agilent公司;Varian 640-IR傅立叶变换红外光谱仪,安捷伦公司;Sarteorius-BS110S电子天平,北京赛多利斯仪器系统有限公司;WRS-1B数字熔点仪,上海精密仪器仪表有限公司;Vario ELIII型元素分析仪,德国Elementar公司。

降冰片烯二甲酸酐(99%)、水合肼(85%)、乙醇胺(AR)、苯肼(99%)、4-硝基邻苯二胺(99%)、对二甲氨基苯胺(99%)等,郑州杰克斯化工产品有限公司;其余试剂均为市售分析纯,实验前未作纯化处理。

供试菌种:大肠杆菌(Escherichia coli ATCC 8739),肺炎克雷伯菌(Klebsiella pneumoniae ATCC 4532),金黄色葡萄球菌(Staphyloccocus aureus CICC 10786),枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis ATCC 6633)。

1.2 合成实验

N-氨基降冰片烯二甲酰亚胺(3a1):在150 mL二口瓶中加入降冰片烯二甲酸酐3.282 g (0.02 mol)和无水乙醇100 mL,搅拌下加入水合肼2 mL (过量),加热回流反应4 h后自然冷却,减压蒸干,然后用无水乙醇溶解为饱和溶液后过滤,滤液放置自然缓慢挥发,数天后便可析出大量无色透明的大颗粒晶体,收集晶体,除用于晶体结构测试外,其余全部烘干,得白色固体产物3.285 g, 产率92%,m.p. 151.2 ℃。1H NMR(500 MHz, DMSO-d6)δ: 6.01 (s, 2H), 4.82(s, 2H), 3.27(s, 2H), 3.23(s, 2H), 1.56(q, 2H)。13CNMR(125 MHz, DMSO-d6)δ: 175.5, 134.8, 51.8, 44.4, 43.9。ESI-MS, m/z: 201.06[M+Na]+。IR(KBr), ν, cm-1): 3412.60, 3337.65, 2970.04, 2878.27, 1767.25, 1700.01, 1398.73, 1337.88, 1295.22, 1209.46, 1133.95, 1090.35, 1053.72, 973.55, 946.06, 903.46, 872.58, 842.93, 801.50, 781.67, 753.67, 722.96, 643.15, 613.86。元素分析, C9H10N2O2, 实测值(计算值),%: C 60.63(60.66), H 5.65(5.66), N 15.68(15.72)。

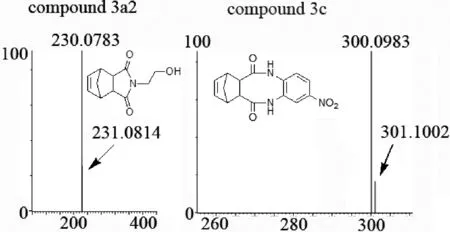

N-乙羟基降冰片烯二甲酰亚胺(3a2):参照化合物3a1的方法进行合成,白色固体产物3.851 g, 产率93%,m.p. 100.8 ℃。1H NMR(500 MHz, DMSO-d6)δ: 6.03 (s, 2H), 4.74(s, 1H), 3.22~3.32(m, 8H), 1.54(s, 2H)。13CNMR(125 MHz, DMSO-d6)δ: 177.9, 134.7, 57.8, 52.1, 45.7, 44.8, 40.4。ESI-MS, m/z: 230.08[M+Na]+。IR(KBr), ν, cm-1): 3513.88, 3015.24, 2960.94, 2944.94, 2887.28, 2360.76, 1758.09, 1687.21, 1467.19, 1414.04, 1390.57, 1356.64, 1338.75, 1313.76, 1250.27, 1229.10, 1171.02, 1130.84, 1115.94, 1096.84, 1071.72, 1051.77, 990.99, 945.17,873.78,858.19,843.83,803.42,748.32,732.14,644.63,616.50。元素分析, C11H13NO3, 实测值(计算值),%: C 63.74(63.76), H 6.31(6.32), N 6.74(6.76)。

N-(4-二甲氨基)苯-降冰片烯二甲酰亚胺(3a3):在150 mL二口瓶中加入降冰片烯二甲酸酐3.282 g(0.02 mol)、对二甲氨基苯胺2.725 g(0.02 mol)和溶剂N,N-二甲基甲酰胺(DMF)70 mL,加热回流反应6 h后减压蒸出回收一半体积的溶剂,冷却后倒入大量的水中,析出大量的白色固体,减压抽滤,用水反复洗涤后烘干,得白色固体粉末粗产物,用DMF溶解成饱和溶液后放置,数天后析出大量的无色透明颗粒晶体,收集晶体,除用于晶体结构测试外,其余全部烘干,得白色固体产物3.441g, 产率61%,m.p. 174.5 ℃。1H NMR(500 MHz, DMSO-d6)δ: 6.87~6.89 (d, 2H,J=10, PhH), 6.71~6.73(d, 2H,J=10, PhH), 6.20(s, 2H), 3.42(s, 2H), 3.31(s, 2H), 2.90(s, 6H), 1.59(s, 2H)。13C NMR(125 MHz, DMSO-d6)δ: 177.6, 150.5, 134.9, 128.0, 121.2, 112.4, 52.2, 45.6, 45.2, 40.6。ESI-MS, m/z: 305.03[M+Na]+。IR(KBr), ν, cm-1): 3454.61, 3054.87, 3005.21, 2948.63, 2875.93, 2804.69, 1770.42, 1707.56, 1615.73, 1525.95, 1456.39, 1443.43, 1388.12, 1355.36, 1288.81, 1263.46, 1224.56, 1176.72, 1122.11, 1089.05, 1061.94, 1052.71, 948.10, 919.19, 872.18, 844.55, 812.88, 798.48, 751.69, 736.79, 701.43, 617.75。元素分析, C17H18N2O2, 实测值(计算值),%: C 72.30(72.32), H 6.42(6.43), N 9.89(9.92)。

3-N′-甲酰苯肼-二环[2,2,1]-5-己烯-2-甲酸(3b):在150 mL二口瓶中加入降冰片烯二甲酸酐3.282 g (0.02 mol)和无水乙醇100 mL,搅拌下加入苯肼2.2 mL(0.02 mol),加热回流反应12 h, 薄层析(V乙酸乙酯:V环己烷=2 :1)跟踪检测至反应完毕,减压蒸馏除溶剂,然后用DMF加热溶解为饱和溶液后过滤,滤液放置,数天后析出大量的无色透明晶体,收集晶体,除用于晶体结构测试外,其余全部烘干,得白色固体产物4.180 g, 产率77%,m.p. 175.2 ℃。1H NMR(500 MHz, DMSO-d6)δ: 11.51 (s, H), 9.57(s. 1H), 7.55(s, 1H), 7.09~7.13(t, 2H,J=20, PhH), 6.71~6.73(d, 2H,J=10, PhH), 6.21-6.23(q, 1H), 5.88~5.90(q, 1H), 3.27(d, 1H), 3.17(d, 1H), 3.08(s, 1H), 2.97(s, 1H), 1.28(d, 1H), 1.32(d, 1H)。13C NMR(125 MHz, DMSO-d6)δ: 173.9, 171.5, 150.0, 136.0, 133.6, 129.0, 118.6, 112.6, 48.8,48.7, 47.7, 46.6, 45.6。ESI-MS, m/z: 273.12[M+H]+。IR(KBr), ν, cm-1):3420.22, 3322.06, 3283.53, 3068.64, 2972.33, 1691.11, 1636.81, 1601.26, 1497.05, 1382.62, 1336.95, 1287.69, 1254.36,1217.67, 1202.61, 1061.30, 1025.18, 911.01, 880.66, 837.43, 753.64, 692.80, 609.31。元素分析, C15H16N2O3, 实测值(计算值),%: C 66.13(66.16), H 5.91(5.92), N 10.27 (10.29)。

N,N-(4-硝基苯)-降冰片烯二甲酰胺(3c):在150 mL二口瓶中加入降冰片烯二甲酸酐3.282 g(0.02 mol)、4-硝基邻苯二胺3.062 g(0.02 mol)和DMF 80 mL,加热回流反应6h后薄层析(V乙酸乙酯:V环己烷=2:1)跟踪检测至反应完毕,减压蒸馏回收一半溶剂后倒入大量的水中,析出大量的黄色固体,减压抽滤,固体用水反复洗涤后烘干,柱层析分离(V乙酸乙酯:V环己烷=2:1),收集黄色组分(含量最多)得黄色固体粉末产2.273 g, 产率38%,m.p. 238.2 ℃。1H NMR(500 MHz, DMSO-d6)δ: 8.00~8.02 (d, H,J=10, PhH), 7.41(s, 1H, PhH), 6.93(s, 2H), 6.76~6.78(d,1H,J=10, PhH), 6.29(s, 2H), 3.52(s, 2H), 3.32(s, 2H), 1.63(s, 2H)。13C NMR(125 MHz, DMSO-d6)δ: 177.5, 152.8, 135.4, 135.1, 126.9, 126.3, 115.3, 114.6, 52.5, 46.4, 45.1。ESI-MS, m/z: 300.10[M+H]+。IR(KBr), ν, cm-1): 3439.06, 3345.86, 3230.05, 2981.64, 2939.5, 1776.86, 1714.30, 1642.93, 1603.44, 1589.31, 1518.02, 1490.18, 1382.77, 1303.93, 1265.24, 1179.11, 1156.53, 1124.02, 1097.68, 899.22, 871.24, 842.25, 825.29, 798.39, 757.63, 737.30, 724.53, 647.42, 622.96。元素分析, C15H13N3O4, 实测值(计算值),%: C 60.17(60.20), H 4.36(4.38), N 14.01(14.04)。

1.3 晶体结构的测定

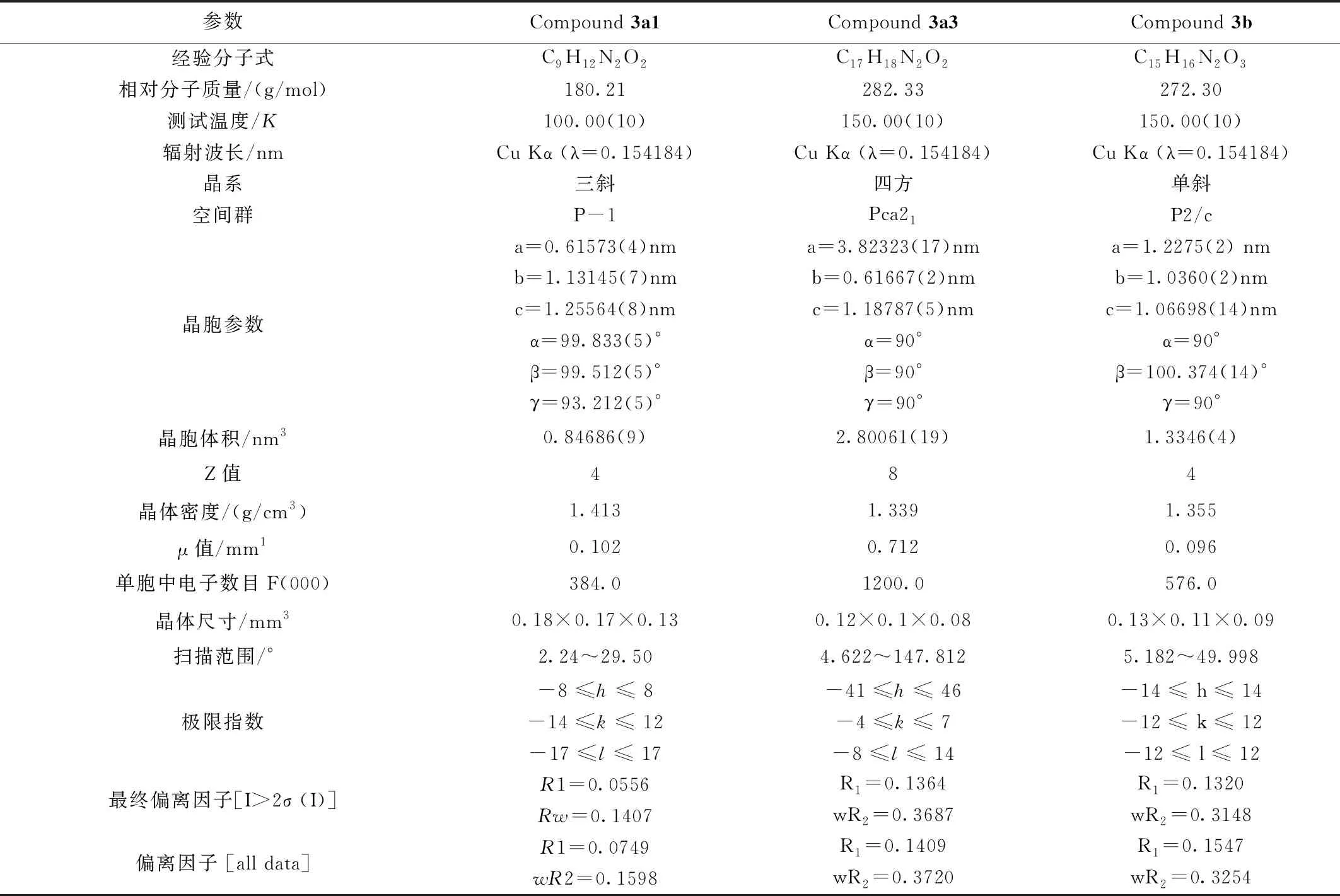

单晶的培养详情见实验部分,选取尺寸大小适当的单晶置于Bruker Smart APEX II CCD衍射仪,以石墨单色化的CuKα(λ=0.154184 nm)射线在低温下进行测试晶胞参数并收集晶体衍射数据。分子结构用SHELX-97程序进行解析和结构优化,用直接法解出非氢原子坐标,氢原子坐标由Fourier合成法得出,经各项异性修正。表1为化合物3a1、3a3及3b的主要晶体学数据和结构修正参数。

表1 晶体测试条件及主要晶体学数据表

1.4 抑菌活性测试

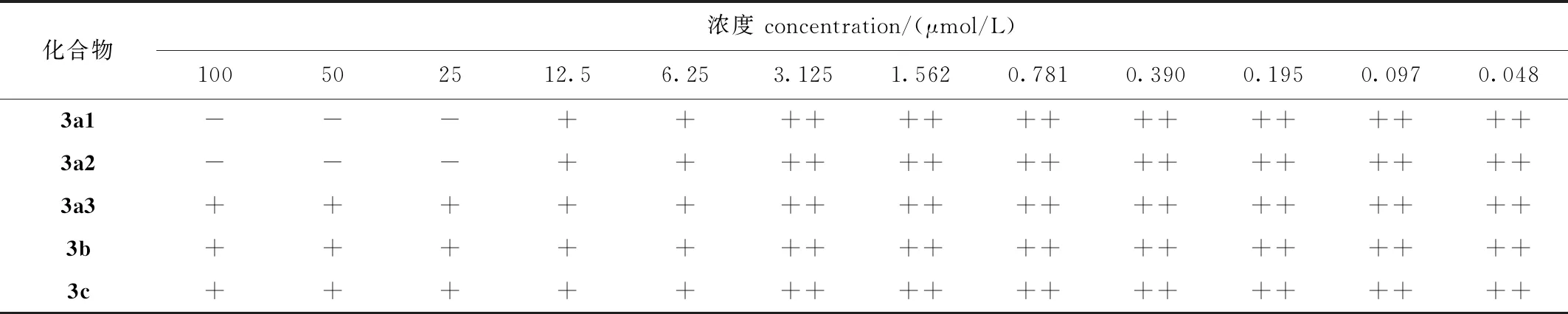

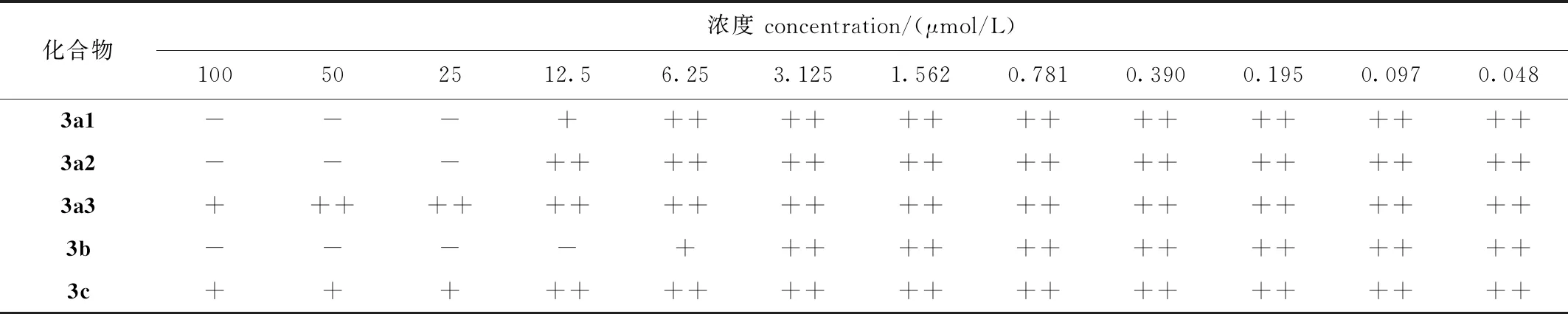

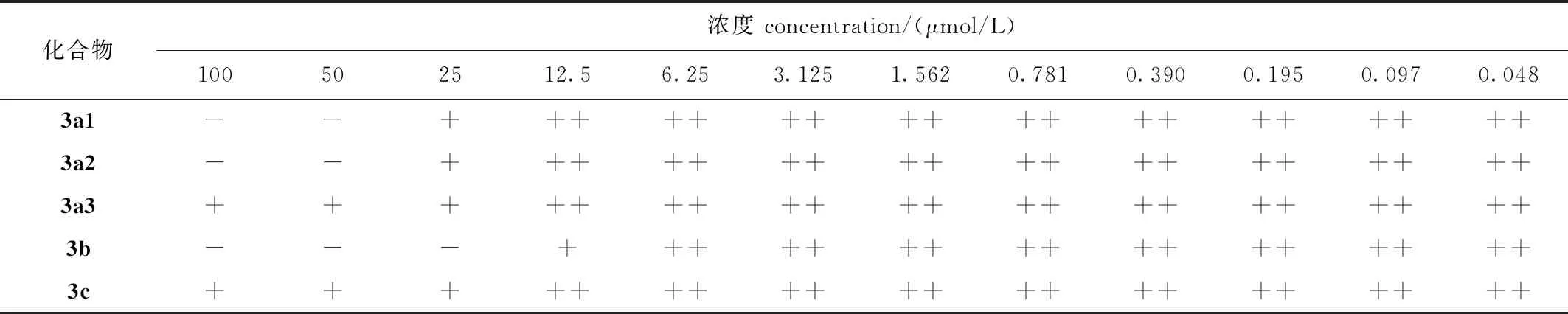

采用96孔板倍比稀释法测定目标产物3a1~3a3、3b和3c的最低抑菌浓度(MIC)。细菌用LB培养,各供试菌株液体培养8 h,用0.5麦氏标准比浊法作对照,调整菌液浓度到1×105cfu/mL待用。用分析天平准确称取待测化合物3a1~3a3、3b和3c,均用DMSO溶解配制成100 mmol/L母液,再用LB稀释成100 μmol/L工作液,采用倍比稀释法用LB依次稀释第1~11孔,待测物的浓度为:100、50、25、12.5、6.25、3.125、1.5625、0.78125、0.390625、0.1953125、0.09765625和0.048828125 μmol/L,第12孔为空白培养基对照,再分别加入100 μL浓度为1×105cfu/mL菌液,细菌置于30 ℃恒温箱中培养24 h。培养结束后,比较检测组与空白对照组浑浊度差异,观察孔内无明显细菌生长且液体相对澄清,所含的药物浓度即为最低抑菌浓度(MIC)值。目标产物的抑菌活性测试结果如表2~表5所示,表中“-”表示澄清且无肉眼可见菌落,“+”表示略浑浊且有肉眼可见菌落,“++”表示十分浑浊。

表2 化合物对枯草芽孢杆菌的抑菌活性

表3 化合物对大肠杆菌的抑菌活性

表4 化合物对肺炎克雷伯菌的抑菌活性

表5 化合物对金黄色葡萄球菌的抑菌活性

2 结果与讨论

2.1 反应及制备条件

化合物的制备及分离纯化:在制备和分离化合物3a1和3a2的过程中,我们摸索溶剂的体积对化学反应的影响时发现,溶剂体积对反应影响较小,而温度对反应进行的程度影响较大,在乙醇溶剂中加热回流4 h即可反应完毕,而在室温下需要反应一个星期才能进行完毕。在制备化合物3a3、3b和3c的过程中,当采用乙醇作为溶剂时,即使加热回流两天也没有发现有新化合物生成;当采用DMF作溶剂时,100 ℃反应两天仍然观察到有原料未反应完毕,当加热当回流时,仅化合物3b需要反应12 h才能反应完毕,而制备2a3和3c两个化合物时只需要6 h即可反应完毕。在分离纯化的过程中,因制备化合物3a1和3a2时反应产物相对单一,只需用无水乙醇重结晶后烘干即可。薄层析分析发现,制备化合物3a3、3b及3c反应后得到的产物均较为复杂,尤其是制备3c时反应得到的产物成分更为复杂,由于这些反应产物在水中均不溶解,因此在反应结束并冷却后,回收一半溶剂后倒入大量的水中,采用析出沉淀的方法去除其中水溶性杂质,化合物3a3、3b采用DMF重结晶即可分离纯化,而化合物3c则需要采用硅胶柱层析才能进行分离提纯。

降冰片烯二甲酸酐的氨化反应机理[12-13]被认为是氨(或胺)基上带负电荷的氮原子进攻酸酐分子结构中带正电荷的羰基碳原子,导致酸酐结构被破坏形成开环反应,其中一个羰基形成酰胺,另一个羰基变为羧酸,从而得到具有酰胺基的有机羧酸分子中间体,最后是羧酸结构中的羟基与酰胺结构中氮原子上的氢原子结合形成容易离去的水分子,从而得到二甲酰亚胺。如果氨基上的取代基空间位阻较大,导致中间体分子结构中的酰胺基远离羧基,酰胺基氮原子上的氢很难与羧基上羟基结合形成水分子,使得主反应停留在生成邻酰胺基的羧酸分子的中间体阶段。

单晶制备:在培养化合物单晶过程中,化合物3a1在无水乙醇或者95%乙醇溶剂中均容易析出无色透明大颗粒晶体。3a2由于在无水乙醇及水中溶解度较大,与水几乎可以以任意比例互溶,在乙醇溶剂中只有溶剂快要挥发完毕时才析出块状物。化合物3a3或3b的DMF溶液放置一段时间后即可析出,推测可能是DMF在放置过程中缓慢吸收空气中的水分子后促使非水溶性的3a3或3b结晶析出。对于化合物3a2和3c,我们通过多次改变溶剂体系(单一或混合)的方法进行实验,遗憾的是到目前为止仍然没有得到他们的单晶,仅得到化合物3a1、3a3及3b的单晶。

2.2 晶体结构

2.2.1 化合物3a1的晶体结构

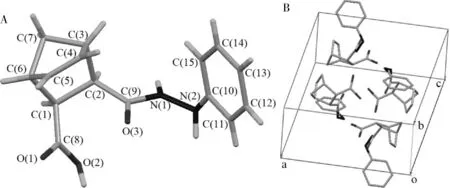

化合物3a1的晶体结构如图2所示,为化合物分子骨架结构更为清晰,我们作图时忽略掉氢原子,其中图2A为晶体结构图,图2B为晶胞图,三斜晶系,P-1空间群,每个晶胞内具有四个化合物分子。在解析晶体结构时,明显观察到分子碳碳双键处有两个大于0.5的Q峰,如果不将其定义为氢原子,将会导致结构一致性因子(R值)偏大,定义为氢原子后会导致碳碳双键形成饱和键,这样会与其他结构检测数据不相符,通过重做实验测试仍然存在这一现象,如红外测试数据显示,在1600~1800 cm-1之间能明显的观察到羰基和碳碳双键的吸收峰,推测可能是分子振动所致。从晶体结构中可以看出,晶体内具有两种结构存在存在着细微差别的化合物分子A1和A2,均具有手性构型相反的手性碳原子,分子A1和A2呈现镜面对称关系。相邻的A1分子和A2分子之间主要通过氢键相互作用,这些氢键主要发生在氨基与氨基以及氨基与羰基之间,如氢键N(2)-H---N(4)的键长为0.3269 nm,氢键N(2)-H---O(3)的键长为0.3258 nm;其次,两分子之间也通过弱的C-H---N氢键发生相互作用,如C(2)-H---N(2)氢键的作用距离为0.3556 nm。相邻的A1分子之间主要弱的C-H---N和C-H---O氢键作用,如C(12)-H---N(2)氢键的长度为0.3391 nm,C(15)-H---O(1)氢键的长度为0.3443 nm;而相邻的A2分子之间主要通过羰基与氨基形成较强的氢键发生相互作用,如N(4)-H---O(4)氢键键长为0.2960 nm。A1分子中N(1)-N(2)键长值为0.1406 nm,A2分子中N(3)-N(4)键长值为0.1420 nm,仅相差0.0014 nm。在羰基的碳-氧键长值方面,A1分子中两个羰基的键长值分别为0.1214 nm[C(10)-O(1)]和0.1219 nm[C(11)-O(2)],而A2分子中两个羰基的键长值分别为0.1215 nm[C(1)-O(3)]和0.1217 nm[C(4)-O(4)],羰基的键长值均相差不大;在酰胺的碳-氮键长值方面,A1分子中碳-氮键长值分别为0.1385 nm[C(10)-N(1)]和0.1391 nm[C(11)-N(1)],而A2分子中碳-氮键长值分别分别为0.1390 nm[C(1)-N(3)]和0.1385 nm[C(4)-N(3)],酰胺键键长值均很相近,A1分子和A2分子中的酰胺键键长值均比羰基碳-氧键键长值大。

图2 化合物3a1晶体结构(A)及晶胞图(B)

2.2.2 化合物3a3的晶体结构

文献[14]报道降冰片烯二甲酸酐与环胺反应得到邻位酰胺基的有机羧酸化合物,而与1,5-二甲基-2-苯基-4-氨基-3-吡咯酮则得到降冰片烯二甲酸亚胺衍生物,未对其与取代的芳基胺化合物进行研究报道。为了进一步探取代芳胺与降冰片烯二甲酸酐的反应主产物,我们选取4-二甲氨基苯胺与降冰片烯二甲酸酐进行反应,得到了降冰片烯二甲酰亚胺型化合物即N-(4-二甲氨基)苯-降冰片烯二甲酰亚胺(3a3)。化合物3a3的晶体结构如图3所示(为使化合物的结构骨架清晰可见而忽略氢原子),化合物为四方晶系,Pca21空间群,每个晶胞内包含8个化合物分子(图3A),他们分别是等量且空间立体结构存在细微差别的C1和C2分子(图3B),这两个相邻化合物之间主要通过其中氨基上的甲基与另一分子上的苯环发生C-H---π作用,其作用距离即甲基碳原子与苯环平面的垂直距离为0.3779 nm。相邻的C1或者C2化合物分子之间主要通过C-H---π和弱的C-H---O氢键发生相互作用,如相邻C1分子C-H---π作用距离0.3736 nm[C(9)-H---C(3)]和C-H---O氢键长度0.3366 nm[C(17)-H---O(2)],相邻C2分子C-H---π作用距离0.3728 nm[C(33)-H---C(25)]和C-H---O氢键长度0.3418 nm[C(19)-H---O(4)]。C1分子中苯环所在平面与羰基碳所在平面的夹角为65.78°,而C2分子中苯环所在平面与羰基碳所在平面的夹角为70.36°,两个夹角相差4.58°。

图3 化合物3a3的晶体结构(A)及晶胞图(B)

2.2.3 化合物3b的晶体结构

化合物3b的晶体结构如图4所示,从晶体结构图(图4A)不难看出,化合物3b为邻酰胺基羧酸化合物而不是二酰亚胺型化合物,结合文献[14],推测降冰片烯二酸酐与胺反应的主要产物结构主要决定于氨基上的取代基和空间位阻。化合物3b为单斜晶系,P2/c空间群,晶胞图(图4B)显示每个晶胞内有4个化合物分子。相邻的两个化合物分子之间主要通过较强的N-H---O和O-H---O氢键发生相互作用,N-H---O氢键如N(2)-H---O(1)氢键长度值为0.3068 nm,N(1)-H---O(1)氢键长度值为0.2869 nm,即分子中两个氮原子上氢均参与形成氢键;而O-H---O氢键主要发生在羧基上羟基与相邻化合物分子酰胺键上的羰基氧原子之间,如O(2)-H---O(3)氢键长度值为0.2592 nm。同一分子中酰胺键上的羰基氧原子与羧基的羟基之间亦形成分子内氢键,该氢键的长度为0.2901 nm[O(2)-H---O(3)]。当然相邻化合物分子之间除了较强的氢键相互作用外,亦存在多个弱的C-H---C和C-H---N氢键,C-H---C氢键如C(4)-H---C(4)(0.0.3338 nm),C-H---N氢键如C(12)-H---N(2)(0.0.3629 nm),这些氢键的作用距离相对于N-H---O和O-H---O氢键的作用距离要长得多。

图4 化合物3b的晶体结构(A)及晶胞图(B)

以上讨论了化合物3a1、3a3及3b的晶体结构,遗憾的是没有得到化合物3a2及3c单晶,但是我们仍然能通过核磁共振氢谱、碳谱以及质谱等对他们的结构进行确认和佐证,如化合物3a2及3c的高分辨质谱图如图5所示,化合物3a2的[M+Na]+分子离子分出现在230.0783处,而300.0983处为化合物3c的[M+H]+分子离子分。

图5 化合物3a2和3c的质谱图

2.3 抑菌活性

抑菌活性初步测试结果表明,所测化合物在浓度为100~6.25 μmol/L范围内对枯草芽孢杆菌、大肠杆菌具有抑菌活性,最小抑制浓度 MIC 值无明显区别,化合物3a1、3a2、3b以及3c在浓度为100~25 μmol/L范围内对枯草芽孢杆菌具有较好的杀菌活性,3a1、3a2在100~25 μmol/L范围对大肠杆菌具有杀菌活性。化合物3a1和3a2在100~25 μmol/L对肺炎克雷伯菌具有杀菌活性,3a1的最小抑制浓度 MIC 值为12.5 μmol/L;3b在12.5 μmol/L时具有杀菌活性,其最小抑制浓度 MIC 值为6.25 μmol/L;3a3仅在初始浓度100 μmol/L时具有抑菌活性,3c在100~25 μmol/L浓度范围内具有抑菌活性而无杀菌活性。对金黄色葡萄球菌的抑菌活性测试结果为化合物3a1、3a2在100~50 μmol/L浓度范围内具有杀菌活性,而3b在100~25 μmol/L浓度范围内具有杀菌活性,3c无杀菌活性,3a1~3、3c最小抑制浓度 MIC 值均为25 μmol/L,3b为12.5 μmol/L。

3 结 论

合成并报道了降冰片烯二甲酸酐与不同胺的氨解反应产物,其结构通过核磁共振氢谱、碳谱、质谱、红外以及单晶X-射线等进行表征,讨论了部分化合物的晶体结构,并初步测试了所得化合物的抑菌活性。实验结果表明降冰片烯二甲酸酐的氨解反应可以得到二酰亚胺和邻酰胺基羧酸两种羧酸衍生物,其主要产物结构受氨基上取代基的影响,所得产物只有在较高浓度范围内才具有抑菌活性。