敦煌曲谱的记谱符号与音位关系摭谈*

2022-12-01刘文荣

刘文荣

(南京艺术学院,江苏南京 210013)

一、前言

敦煌曲谱今所见有三件,分别为P.3808、P.3719、P.3539,三件中尤以P.3808所含乐曲最为丰富。敦煌曲谱P.3808全卷现存25首,按书写笔迹的不同与曲列顺序的连接可分为三组。其中情况有五:

第一,单独出现一次的曲名,如《品弄》《急胡相问》《长沙女引》《撒金沙》《营富》。

第二,盖曲体如名的出现,《又慢曲子》出现4次,《又曲子》出现2次,《急曲子》出现2次。

第三,体裁方面的区别,如《伊州》与《又慢曲子伊州》。

第四,曲容不同而相同曲名的出现,如《倾杯乐》《水鼓子》。

第五,因文献残本损坏,无法辨识之名称,如第1组第2曲《弄》,第2组第1曲,暂以……为代,姑记《……》。

为方便研究,三组按顺序分别标以数字,以示区别。第一组第1曲为《品弄》、第2曲《弄》、第3曲《倾杯乐》、第4曲《又慢曲子》、第5曲《又曲子》、第6曲《急曲子》、第7曲《又曲子》、第8曲《又慢曲子》、第9曲《急曲子》、第10曲《又慢曲子》,共10曲。第二组第1曲为《……》、第2曲《倾杯乐》、第3曲《又慢曲子西江月》、第4曲《又慢曲子》、第5曲《慢曲子心事子》、第6曲《又慢曲子伊州》、第7曲《又急曲子》、第8曲《水鼓子》、第9曲《急胡相问》、第10曲《长沙女引》,共10曲,第三组为第1曲《……》第2曲《撒金沙》、第3曲《营富》、第4曲《伊州》、第5曲《水鼓子》,共5曲,总25曲。

第二首曲名处第一首谱未下,现仅见“弄”。第三曲《倾杯乐》,为敦煌曲谱 P.3808中出现的第一首实际意义曲名,史籍多有所载。第四曲后多以“又”“急”“慢”为字首,如《又曲子》《又慢曲子》《急曲子》等。第十六曲为《又慢曲子伊州》。《伊州》曲在唐五代宋有较多的出现,亦有以“令”的存在,如《花草粹编》载“伊州令”为“西风昨夜穿帘幕,闺院添萧索。才是梧桐零落时,又迤逦,秋光过却;人情音信难托,鱼雁成耽阁。教奴独自守罕房,泪珠与,灯花共落”。

第十八曲与第二十五曲为《水鼓子》。唐人绝句有载《水鼓子》,词云:“前雕弓白羽猎初回,薄夜牛羊复下来。青冢路边秋草合,黑山峰外阵云开”,诗云战士守边,荒芜苍凉,军戍艰苦,念思之情。在战争结束后,战士狩猎回营,牛羊放牧于山野,短暂和平之景象。在宋郭茂倩编撰《乐府诗集·近代曲辞》中记为“雕弓白羽猎初回,薄夜牛羊复下来。梦水河边秋草合,黑山峰外阵云开”,第二句稍有异。任半塘《唐声诗》认为《水鼓子》为“唐教坊曲,玄宗开、天间人作,尤其‘水’字不明用意。别名《水沽子》《水牯子》”。《太平广记》卷二百零五“王氏女”有载王蜀黔南节度使王保义之女善弹琵琶,常夜梦异人夜晚授之以琵琶曲,云:“此曲谱请元昆制序……其曲名一同人世,《胡渭州》《甘州》《绿腰》《莫靼》《项盆乐》《安公子》《水牯子》《阿滥泛》之属。”其中,《水牯子》即为《水鼓子》,由此亦可证明敦煌曲谱为琵琶谱。《水牯子》作为《水鼓子》,此种抄误字现象在敦煌曲谱P.3808第二十二曲《撒金砂》中亦有相同。敦煌曲中抄写为《撒金砂》,《教坊记》所记为《撒金沙》。而敦煌曲中的《水鼓子》,《教坊记》亦记为《水沽子》。胡震亨《唐音葵签》卷十三亦记为《撒金沙》。《唐音葵签》是卷亦记《水鼓子》。王骥德《曲律》卷一亦即记为《撒金沙》。。明高棅《唐诗品汇》卷五十五载《水鼓子》以“第一曲”记。清·廖元度《楚风补》

亦载《水鼓子第一曲》在《水鼓子》曲名后以“第一曲”书写者少见,此见极为珍贵,对敦煌曲的《水鼓子》有两曲容量的记载具有一定的认识帮助。

第十九曲是《急胡相问》、第二十曲是《长沙女引》。《长沙女》为时之广为流传的故事,《太平广记》卷四百二十五引《续搜神记》有载《长沙女》之故事,云长沙有女住在江边,下河洗衣时怀有身孕,遂始不以为然,生下之后像虾鱼。女子甚为怜爱,在澡盆中悉心养育,过了三月后变为蛟子,并各有字。依大小为名“当洪”“破阻”“扑岸”,今日天降大雨。三蛟均去,不知所向。又下雨时,三蛟复来。循环往复以至多次。女思盼三蛟,三蛟亦思母。过了若干年女子去世后,三蛟均来哭丧其母,声如狗吠,复去后再未返回。《奩史》《广舆记》《词苑萃编》《清稗类钞》均有所载。但敦煌曲谱中的“引”是否含指该长沙女之事,不足为证。敦煌曲《长沙女引》以“引”的形式述《长沙女》之事,此在《教坊记》中亦有《渔父引》《折枝引》。

P.3719为《浣溪沙》残谱。P.3539V是记录“散打四声”等的二十谱字。

故,敦煌曲谱主体主要是指今藏法国国家图书馆编号为P.3808卷后的25首曲谱,是文以法国国家图书馆藏P.3808二十五首曲谱的研究为中心,对其谱字符号、曲体结构符号、音位关系等进行述释,庞陈点滴,不揣固陋,祈四海方雅,不吝指正。

二、谱字符号

P.3808出现的谱字符号有涉音高者,如一、工、又、七、ユ、八、し、之、ヤ、、ス等,亦有表节奏符号者,如 “ロ”“、”“ㄒ”等。除此之外,有表乐器演奏速度等符号乐曲中“火”为速度渐快之意。如第2组第2曲《倾杯乐》中的“火”字。

表音高符号者可见下文表格。表节奏符号者,如乐曲中“ロ”至“ロ”约指今指一小节之意。乐曲中“、”与前一字合为一小拍。乐曲中“ㄒ”为谱字延长一小拍[1]。

三、曲体结构符号

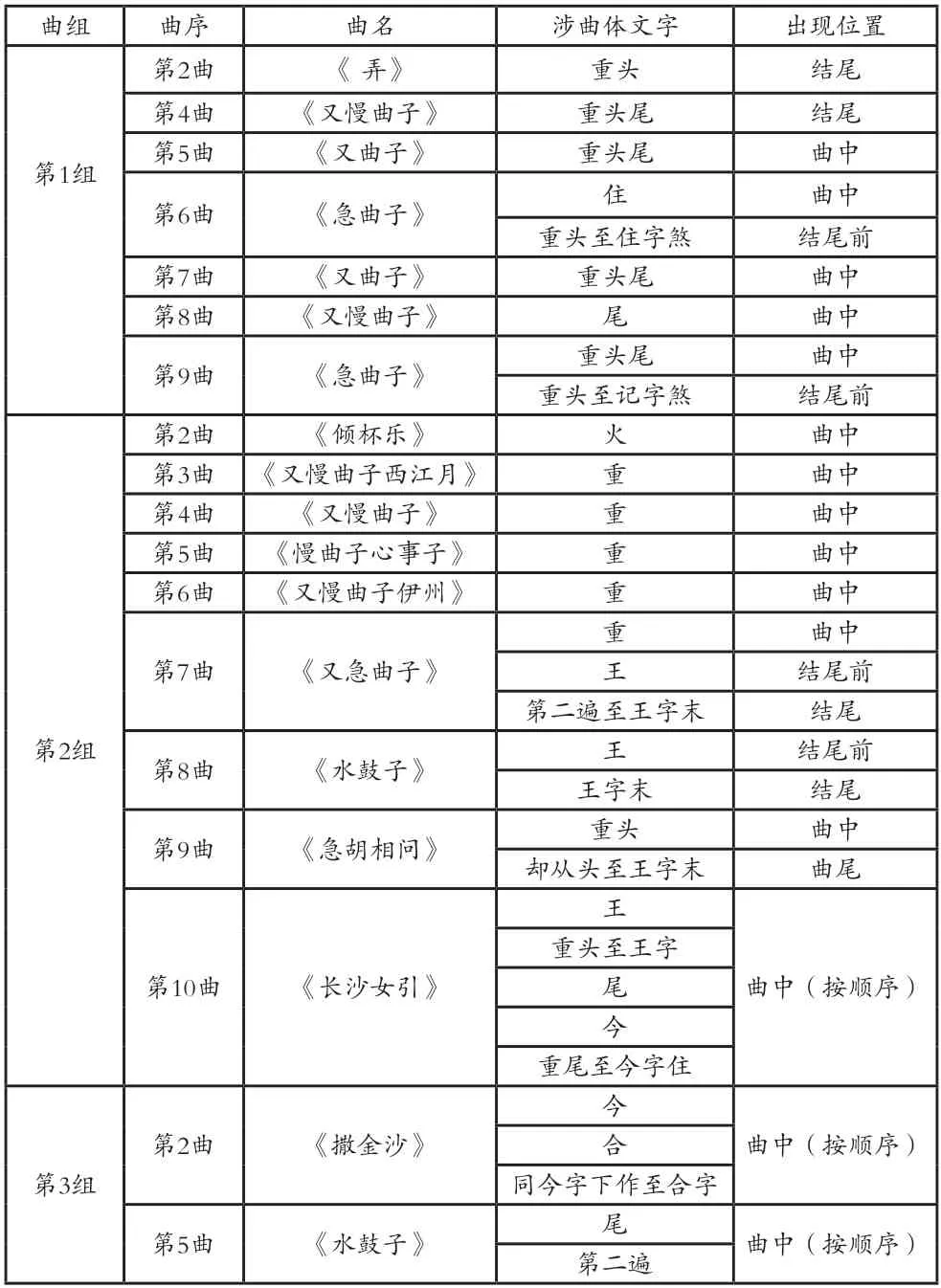

一字的有:住、尾、记、火、重、王、今;二字的有重头;三字的有重头尾、王字末、第二遍;三字以上的有:重头至王字、重头至住字煞、重头至记字煞、第二遍至王字末、、却从头至王字末、重尾至今字住、合同今字下作至合字。

下按曲目顺序将其中的涉曲体结构字述列如下:

第1组:

第2曲《弄》结尾出现“重头”。第4曲《又慢曲子》结尾出现“重头尾”。第5曲《又曲子》中间第2行出现“重头尾”。第6曲《急曲子》曲中有“住”,结尾前有“重头至住字煞”。第7曲《又曲子》曲中出现了“重头尾”。第8曲《又慢曲子》曲中出现了“尾”。第9曲《急曲子》曲中出现了“重头尾”,曲尾结束前出现了“重头至记字煞”。其余曲无出现结构曲体字。

第2组:

第2曲《倾杯乐》曲中出现了“火”字。第3曲《又慢曲子西江月》与第4曲《又慢曲子》、第5曲《慢曲子心事子》、第6曲《又慢曲子伊州》、第7曲《又急曲子》曲中均出现了“重”。第7曲《又急曲子》曲中除出现了“重”外,结尾前出现了“王”,结尾出现了“第二遍至王字末”。第8曲《水鼓子》曲中结尾前出现了“王”,结尾出现了“王字末”。

第9曲《急胡相问》曲中出现了“重头”,曲尾出现了“却从头至王字末”。第10曲《长沙女引》曲中出现了“王”“重头至王字”“尾”“今”“重尾至今字住”。其余曲无出现结构曲体字。

第3组:

第2曲《撒金沙》曲中出现了“今”“同今字下作至合字”。第5曲《水鼓子》曲中出现了“尾”“第二遍”。其余曲无出现结构曲体字。

现将敦煌曲谱P.3808中出现的涉曲体文字统表胪列如下:

表1 敦煌曲谱P.3808涉曲体文字一览表

可以看出,“重”为重复演奏之意,“头”即头段,“尾”即尾段,“重头”即重复头段,“重尾”即重复尾段,如第8曲《又慢曲子》中的“尾”、第10曲《长沙女引》中的“尾”。“重头至住字煞”即重复头段至“住”字止。“重头至记字煞” 即重复头段至“记”字止。“第二遍至王字末”即从头反复开始到“王”终止。“却从头至王字末”即从乐曲开始到“王”终止。“重尾至今字住”即重复尾段至“今”字止。

四、音位

据了解敦煌曲谱谱字音位,必须要知道敦煌谱字演奏的乐器。演奏敦煌曲谱的乐器为四弦四相琵琶,加上空弦一共有20个音。在P.3539中恰恰能证明此点,P.3539的留存至今以及对该卷的发现,对敦煌曲谱的解读具有至关重要的作用,可以说是解读敦煌曲谱的金钥匙。

P.3539中记载有“散打四声”“次指四声”“中指四声”“名指四声”“小指四声”,每个写有四个谱字,正好二十个谱字,与四相琵琶四根弦加上空弦亦正好二十个音,相对应,故是解读敦煌曲谱P.3808的抓手与金钥匙。

“散打四声”对应于空弦,并在第一弦、第二弦、第三弦、第四弦不按音的空弦上产生四个音。同样,“次指四声”对应于第一相,并在第一弦、第二弦、第三弦、第四弦各第一相上产生四个音。依次,“中指四声”对应于第二相,并在第一弦、第二弦、第三弦、第四弦各第二相上产生四个音。“名指四声”对应于第三相,并在第一弦、第二弦、第三弦、第四弦各第三相上产生四个音。“小指四声”对应于第四相,并在第一弦、第二弦、第三弦、第四弦各第四相上产生四个音。通过前贤经年的努力,此基本上已达到共识,亦是敦煌琵琶谱研究取得的阶段性重要成果。

但敦煌曲谱音位关系成果的得出并不是一蹴而就与一帆顺风。虽然前贤对敦煌曲谱的解读结果并不一致,但是通过P.3539以及《乐家录》、日本雅乐琵琶谱字比较得出的结果趋于一致。现简要勾勒其历史,以晰其路,以断真伪。P.3808号敦煌曲谱最早由日本学者林谦三解读,林谦三与平出久雄在于1938年在《乐谱乐刊》二十七卷第一期发表的《琵琶古谱之研究——〈天平〉〈敦煌〉二谱试解》一文,是敦煌曲谱研究最早的论文。该文林谦三敦煌曲的研究,最大价值在于将敦煌谱与《黄钟番假崇》进行比较,而该谱背面即有《写经料纸纳受帐》,上面的时间有“天平十九年七月二十七日”,故亦称太平琵琶谱,唐记则为玄宗天宝六年(747)。该谱反映了唐乐琵琶谱的整体面貌,是现存唐乐古谱的最早记录者。

1982年起,敦煌曲谱解译一开始就出现了商榷式的讨论,对于研究者个人来说,既开启了陈应时先生敦煌曲谱研究的序幕,对于各家的论说,问题的争鸣与解决,均推动了敦煌曲谱研究的不断向前开展。商榷式的论争是激烈的,但是对于拓展研究的深度与广度来说是极为有益的。争辩中阐释,争辩中问题的解决与问题的指向推动着敦煌曲谱研究发展的方向。

通过对日本雅乐中四弦四相琵琶演奏使用谱字的研究,得出在四弦在空弦以及不同相次上谱字符号。可以看出,日本雅乐琵琶谱字第一弦空弦、第二弦第二相、第二弦第三相、第三弦第一相、第四弦第一相、第四弦第一相谱字完全一致。第一弦第一相、第一弦第三相、第二弦第一相、第二弦第三相、第二弦第四相、第三弦第四相、第四弦第一相与敦煌谱字基本相似。日本雅乐琵琶谱字第四弦第二相与敦煌谱字第三弦第三相相反。

陈应时先生在《论敦煌曲谱的琵琶定弦》一文言:“推定敦煌曲谱的琵琶定弦,我们已经具有了以下的已知条件”,在列的五个条件中,并首先强调:“唐代四弦四相木拨弹奏琵琶的相位”[2]。

针对叶栋《敦煌曲谱研究》中乐器使用与音位判断的质疑,应有勤、孙克仁、林友仁、夏飞云发表《验证<敦煌曲谱>为唐琵琶谱》,对敦煌曲谱是为琵琶谱进行了极为详细推断,通过唐代四弦四柱琵琶音位指法谱缜密的考证研究,得出敦煌曲谱“可确认为唐代四弦四相琵琶谱”的结论[3]。

1982 年,席臻贯赴巴黎国家图书馆亲眼目睹了P.3308。1983年起,席臻贯用力极勤,初将P.3808曲谱背面写卷研究进行入手,考证得出“琵琶以其四弦四柱的特点有别于其它乐器……每指“四声”之于琵琶才是唯一可能”。[4]

上世纪八十年代初敦煌曲谱的热烈讨论与多维度研究在曲谱的乐器所属上随着问题的解决,逐渐进入纵深、初现研究的高潮,即随着敦煌曲谱是为琵琶乐谱的问题的解决使敦煌曲谱研究进一步深化、系统整理、蓬勃发展的阶段。

由上,经前贤筚路蓝缕的不遗余力,正可谓披荆斩棘,不忘“初心”的敦煌曲谱研究的良好起步与逐渐趋于兴盛,为此后敦煌曲谱的不断深入研究奠定了坚实的基础,也为后来敦煌曲谱研究朝着不断向前的深度和广度提供了学术视域和视角。