椎旁肌退变在退变性腰椎侧凸冠状面失平衡中的作用:一项基于鼓楼分型的回顾性研究

2022-11-30李东岳刘臻胡宗杉阿布都哈卡尔克拉木李劼王斌邱勇朱泽章

李东岳 刘臻 胡宗杉 阿布都哈卡尔·克拉木 李劼 王斌 邱勇 朱泽章

退变性腰椎侧凸 (degenerative lumber scoliosis,DLS)是指既往无脊柱侧凸病史,发生于骨骼成熟后的三维脊柱畸形,多在 45~50 岁以后出现,女性发病率高于男性[1]。DLS 患者由于存在腰椎严重退变及顶椎区椎体楔形变,畸形易进行性加重而失代偿,出现脊柱矢状面和冠状面失平衡[2]。虽然 DLS 的发病机制尚无定论,但椎间盘退变、椎小关节炎症和肌肉退变被认为是其主要病因[3]。

椎旁肌由多裂肌和竖脊肌组成,在维持脊柱稳定性方面发挥着重要作用。近年来的研究表明椎旁肌退变与腰痛、椎管狭窄、椎间盘突出和脊柱畸形等相关,但关于其在脊柱畸形发生及发展中的作用一直以来存在争议[4-7]。作为 DLS 最常见的表现之一,冠状面失衡 (coronal balance distance,CBD)在中国患者中的发生率为 34.8%[8],有研究指出 DLS 患者 CBD 的发生可能与腰椎多裂肌的萎缩及不对称程度有关,但至今仍缺少关于 DLS 患者椎旁肌退行性变与不同类型 CBD 发生间联系的详细研究[9-10]。结合以往提出的退变性侧弯冠状面失平衡鼓楼分型[11], 笔者推测,椎旁肌退变可能与 DLS 患者 CBD 的发生存在相关性,且不同冠状面失衡鼓楼分型下 DLS 患者椎旁肌的退变情况不同。本研究通过回顾性病例匹配对照分析 DLS 鼓楼分型三种亚型患者的临床和影像学资料、双侧椎旁肌横截面积 (crosssectional area,CSA)和脂肪浸润比例 (percentage of fat infiltration,FI%),目的在于:(1)研究 DLS 患者椎旁肌退行性变是否在不同的冠状面失平衡鼓楼分型之间存在差异;(2)探讨椎旁肌退行性变与冠状面失衡间的关系。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1.纳入标准:(1)主弯 Cobb’s 角 > 20° 者;(2)年龄在 50~75 岁者;(3)立位全脊柱正侧位 X 线片及腰椎 MRI 影像完整清晰者。

2.排除标准:(1)既往有脊柱手术史者;(2)先天性、特发性或神经肌肉性脊柱侧弯者;(3)具有神经退变性疾病史,如帕金森病者;(4)影像学资料不完整者。

二、一般资料

2017年 2 月至 2020年 12 月我院手术治疗成人 DLS 患者 96 例,按上述纳入标准及排除标准,共 56 例符合标准,招募其中 33 例纳入研究,其中男 1 例,女 32 例,年龄 50~75 岁。本研究方案获得南京大学医学院附属鼓楼医院伦理委员会批准,患者均签署知情同意书。

三、分组

所有 DLS 患者按冠状面失平衡鼓楼分型分为 A、B、C 三个亚型并以此分为 A、B、C 三组,A 组 11 例,均为女性;B 组 11 例,均为女性;C 组 11 例,其中女 10 例,男 1 例。根据性别、顶椎水平、年龄和主弯角度进行配对,认为具有相同性别、相同顶椎水平、年龄差 < 5 岁、主弯 Cobb’s 角相差 < 5° 的患者是匹配的。

四、影像学评估指标

所有患者摄站立位全脊柱正侧位 X 线片,并分别测量以下指标进行评价。冠状面参数:主弯 Cobb’s 角;CBD:骶骨中垂线 (center sacral vertical line,CSVL)至 C7铅垂线 (C7plumb line,C7PL)的距离;顶椎位置:侧弯中段最突出的脊椎水平;矢状面参数:矢状面平衡 (sagittal vertical axis, SVA):矢状面 C7PL 至 S1后缘铅垂线的距离;胸椎后凸 (thoracic kyphosis,TK):T5上终板和 T12下终板之间的角度;腰椎前凸 (lumbar lordosis,LL):L1上终板和 S1上终板之间的夹角。所有数据均采用 Surgimap 软件 (v2.3.2.1,Nemaris Inc,美国),由 2 名经验丰富的外科医师在 1 周内 2 次分别测量得到。

五、MRI 图像采集计算

所有患者常规腰椎 MRI 于 1.5 T Sigma 成像系统 (Magetom Skyra,Siemens healthcare,Erlagen,德国)采集,采集后 T2加权的横断面及矢状面图像以 DICOM 格式储存在 PACS 系统中,其中矢状位序列用以识别腰椎下终板。扫描层厚 4 mm,间隔 2 mm,最终所选 5 个横断面,分别位于顶椎 (Apex)及其上下各两椎体 (上:Apex-2,Apex-1;下:Apex+1,Apex+2)。应用 ImageJ 图像分析软件 (v1.3;NIH,美国)标记椎旁肌 (多裂肌、竖脊肌)边界 (图1)并计算 CSA,利用伪彩色技术 (pseudo-coloring)得到 FI%[10,12]。计算双侧椎旁肌的平均 CSA 和 FI%,即腰椎椎旁肌的总 CSA 和 FI%。其中 CSA 可提示椎旁肌肌肉数量,FI% 可提示椎旁肌肌肉质量。

图1 a:矢状面 MRI 图像,图中白线表示本研究中所研究的节段水平;b:横断面 MRI 图像,利用 ImageJ 对椎旁肌进行勾勒,图中红线所圈区域即为凸侧的椎旁肌,绿线所圈区域即为凹侧的椎旁肌Fig.1 a: Sagittal MRI image, the white lines showed the levels evaluated in this study; b: Transaxial MRI image, ImageJ was used to outline the paraspinal muscle; the area circled by red line showed paraspinal muscle in convex side and green line demonstrated the paraspinal muscle in concave side of the curve

六、统计学处理

采用 SPSS 22.0 软件进行统计学分析。组间人口统计学特征采用χ2检验和独立t检验,两组影像学参数差异及椎旁肌的质量和数量的比较采用配对t检验,计量资料以x-±s表示,椎旁肌退变与 Cobb’s 角、CBD 的相关性采用 Pearson 相关分析。P< 0.05 表示差异有统计学意义。

结 果

一、队列统计数据

按照匹配标准,A 组 11 例女性患者与 B 组 11 例女性患者进行对照 (表 1),A 组选取 10 例女性患者与 C 组 10 例女性患者进行对照 (表 2),组间一般资料经统计学分析后表明均具有可比性。结果显示在年龄、性别和体质量指数 (body mass index,BMI)方面,B 组、C 组患者和与之对照的 A 组患者差异无统计学意义 (P> 0.05);在冠状面参数方面,主弯 Cobb’s 角在组间对照差异无统计学意义 (P> 0.05),但 B 组、C 组患者的 CBD 均高于与之对照的 A 组患者且差异有统计学意义 (P< 0.01);矢状面参数中,SVA、TK 和 LL 在组间对照差异均无统计学意义 (P> 0.05)。

表1 A、B 两组患者一般资料比较 (±s)Tab.1 Demographic data of patients in group A and B (±s)

表1 A、B 两组患者一般资料比较 (±s)Tab.1 Demographic data of patients in group A and B (±s)

项目 A 组 (n = 11) B 组 (n = 11) t / χ2 值 P 值年龄 (岁)61.2± 5.3 61.8± 5.4 -0.263 0.675 BMI 24.8± 2.3 24.2± 3.6 0.466 0.745 Cobb’s 角 (°)38.9±10.6 40.7± 8.3 -0.443 0.217 CBD (cm)1.0± 0.8 5.0± 1.0 -10.359 0.003 SVA (cm)3.4± 3.0 8.0± 5.2 -2.541 0.268 TK (°)18.7±14.1 17.3±13.0 0.242 0.872 LL (°)20.7±19.2 28.0±20.1 -0.871 0.466

表2 A、C 两组患者一般资料比较 (±s)Tab.2 Demographic data of patients in group A and C (±s)

表2 A、C 两组患者一般资料比较 (±s)Tab.2 Demographic data of patients in group A and C (±s)

项目 A 组 (n = 10) C 组 (n = 10) t / χ2 值 P 值年龄 (岁)60.0± 5.2 60.6± 5.5 -0.251 0.369 BMI 24.9± 2.2 23.9± 2.6 0.928 0.171 Cobb’s 角 (°)34.0±11.4 33.2±10.4 0.164 0.332 CBD (cm)1.3± 0.8 4.1± 1.3 -5.801 < 0.001 SVA (cm) 5.58± 4.1 6.7± 6.8 -0.455 0.661 TK (°)22.5±15.8 14.8±17.8 1.023 0.099 LL (°)22.0±19.2 24.3±21.8 -0.250 0.723

二、3 种冠状面失衡亚型间 CSA 和 FI% 比较

患者顶椎下两节段至顶椎上两节段水平双侧椎旁肌 CSA 对照如表 3、4 所示。A 组和 B 组、A 组和 C 组对照患者在凸侧和凹侧椎旁肌的 CSA 差异均无统计学意义 (P> 0.05)。

表3 A、B 两组患者椎旁肌 CSA 比较 (±s)Tab.3 Comparison of cross-sectional area of paraspinal muscle between group A and group B (±s)

表3 A、B 两组患者椎旁肌 CSA 比较 (±s)Tab.3 Comparison of cross-sectional area of paraspinal muscle between group A and group B (±s)

节段 凹侧 凸侧A 组 B 组 t 值 P 值 A 组 B 组 t 值 P 值Apex-2 16.1±2.9 17.3±2.8 -0.987 0.460 15.3±3.9 13.9±7.3 0.561 0.656 Apex-1 18.0±2.9 19.4±3.3 -1.057 0.605 17.1±3.6 15.4±8.6 0.605 0.582 Apex 17.9±3.4 19.6±3.7 -1.122 0.243 16.5±4.3 15.2±8.8 0.440 0.634 Apex+1 16.9±4.0 17.0±4.8 -0.053 0.983 16.7±4.2 15.9±7.4 0.312 0.787 Apex+2 15.3±3.3 16.3±4.4 -0.603 0.746 17.8±5.1 16.0±6.1 0.751 0.483总椎旁肌 17.0±3.3 17.9±3.1 -0.659 0.556 16.7±3.7 15.2±7.3 0.608 0.579

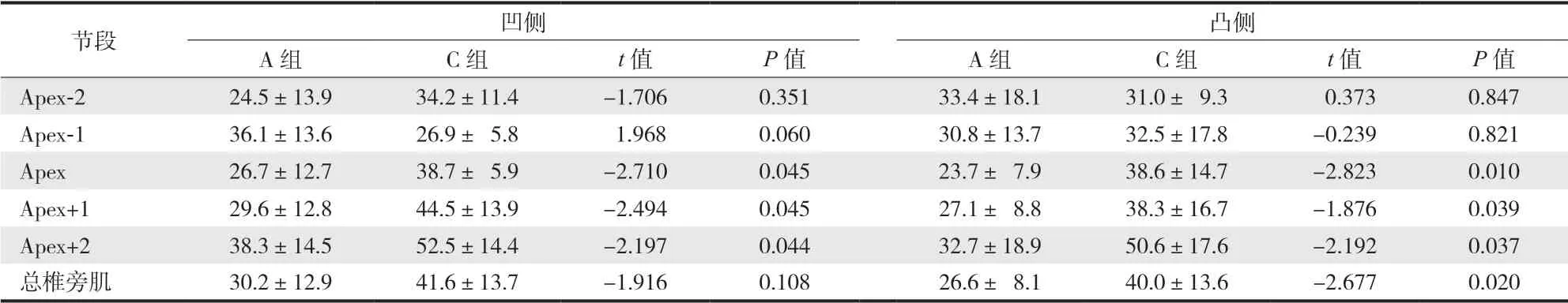

患者顶椎下两节段至顶椎上两节段水平双侧椎旁肌 FI% 对照如表 5、6 所示。结果提示 B 组和 C 组患者每个节段椎旁肌 FI% 均显著高于 A 组患者;而 A、B 组间仅在 Apex-2、Apex-1 节段 (图2),A、C 组间仅在 Apex、Apex+1 及 Apex+2 节段 (图3)观察到差异有统计学意义 (P< 0.05)。

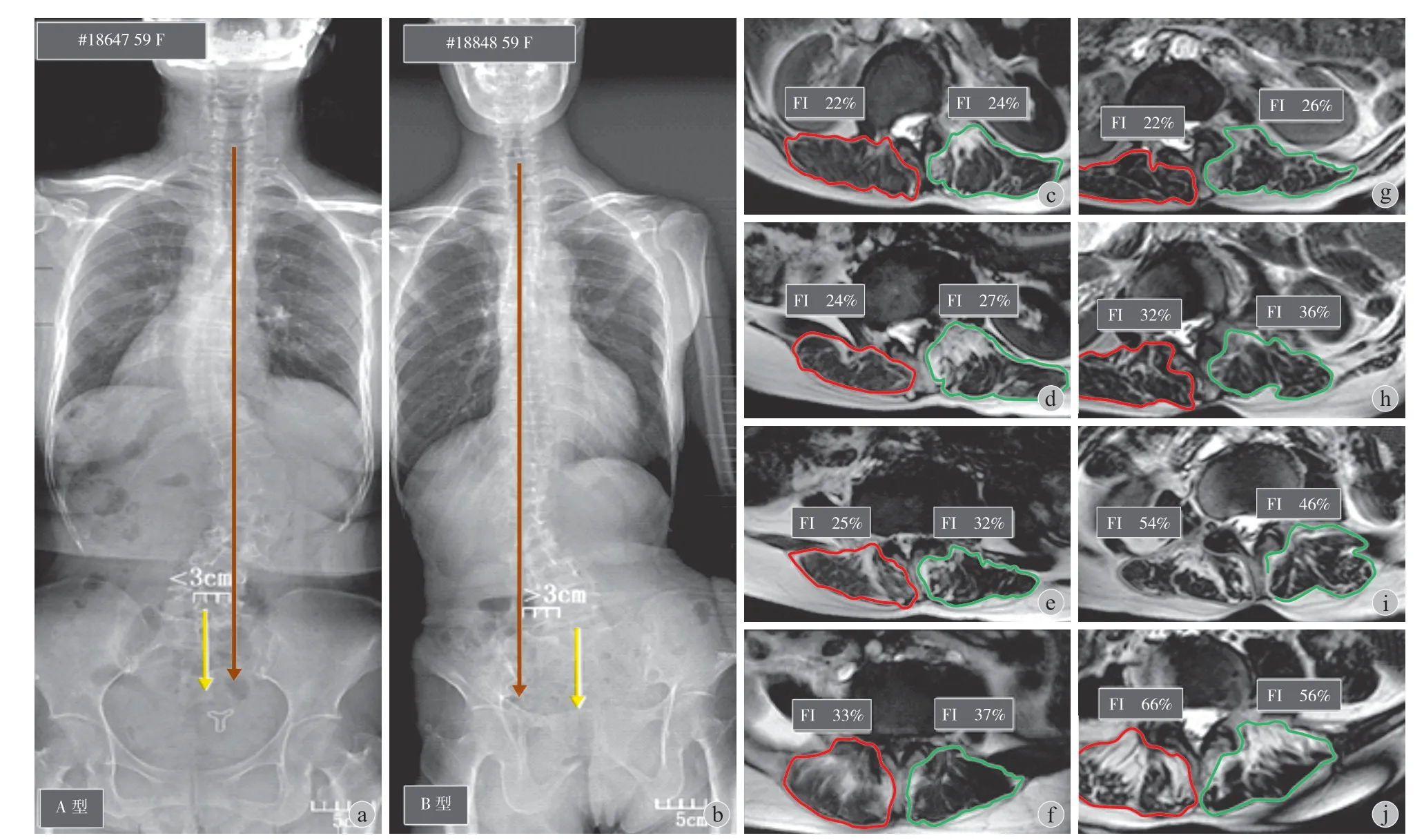

图3 a、b:A 型与 C 型匹配患者间椎旁肌的比较;c~f:A 型患者椎旁肌在 Apex-1、Apex、Apex+1、Apex+2 水平的数量及质量; g~j:C 型患者椎旁肌在 Apex-1、Apex、Apex+1、Apex+2 水平的数量及质量。可以观察到,C 型患者研究节段双侧椎旁肌 FI% 普遍高于 A 型患者,且该差异在 Apex、Apex+1 和 Apex+2 水平更为显著Fig.3 a - b: Comparison of PSM between type A and type C; c - f: The quantity and quality of paraspinal muscle at Apex-1, Apex, Apex+1 and Apex+2 levels in patient with type A; g - j: The quantity and quality of paraspinal muscle at Apex-1, Apex, Apex+1 and Apex+2 levels in patient with type C; It was observed that the FI% of bilateral paraspinal muscles in patients with type C was generally higher than that in patients with type A, and the difference was more significant in Apex, Apex+1 and Apex+2 levels

表5 A、B 两组患者椎旁肌 FI% 比较 (±s)Tab.5 Comparison of fat infiltration rate of paraspinal muscle between group A and group B (±s)

表5 A、B 两组患者椎旁肌 FI% 比较 (±s)Tab.5 Comparison of fat infiltration rate of paraspinal muscle between group A and group B (±s)

节段 凹侧 凸侧A 组 B 组 t 值 P 值 A 组 B 组 t 值 P 值Apex-2 24.8± 9.9 42.7± 2.8 -8.994 0.015 25.7±16.6 42.9± 7.5 -3.132 0.050 Apex-1 30.6± 2.9 47.4± 4.7 -10.089 0.005 29.2± 9.7 48.2± 9.7 -4.594 0.025 Apex 34.0± 8.9 45.0± 7.3 -3.169 0.074 33.5±13.1 45.8± 8.5 -2.612 0.164 Apex+1 37.2±11.7 53.8±20.8 -2.307 0.155 34.2±13.1 51.9±15.6 -2.882 0.221 Apex+2 43.9±16.3 45.7±23.5 -0.209 0.500 44.0±11.1 47.5±15.0 -0.622 0.789总椎旁肌 32.1± 9.4 46.8±10.8 -3.405 0.104 33.3±11.8 47.2± 7.9 -3.246 0.128

图2 a、b:A 型与 B 型匹配患者间椎旁肌的比较;c~f:A 型患者椎旁肌在 Apex-2、Apex-1、Apex、Apex+1 水平的数量及质量;g~j:B 型患者椎旁肌在 Apex-2、Apex-1、Apex、Apex+1 水平的数量及质量。可以观察到,B 型患者研究节段双侧椎旁肌 FI% 普遍高于 A 型患者,且该差异在 Apex-2 和 Apex-1 水平更为显著Fig.2 a - b: Comparison of PSM between type A and type B; c - f: The quantity and quality of paraspinal muscle at Apex-2, Apex-1, Apex and Apex+1 levels in patient with type A; g - j: The quantity and quality of paraspinal muscle at Apex-2, Apex-1, Apex and Apex+1 levels in patient with type B; It was observed that the FI% of bilateral paraspinal muscles in patients with type B was generally higher than that in patients with type A, and the difference was more significant in Apex-2 and Apex-1 levels

三、椎旁肌 CSA 和 FI% 与冠状面参数的相关性

对 DLS 患者椎旁肌 CSA、FI% 和 Cobb’s 角进行 Pearson 相关分析 (表 7)。结果表明各研究节段双侧 CSA 与 Cobb’s 角均无显著联系 (P> 0.05),双侧椎旁肌 FI% 在 Apex+1 节段与 Cobb’s 角相关 (凹侧:R= -0.483,P= 0.036;凸侧:R= -0.495,P= 0.031)。

表4 A、C 两组患者椎旁肌 CSA 比较 (±s)Tab.4 Comparison of cross-sectional area of paraspinal muscle between group A and group C (±s)

表4 A、C 两组患者椎旁肌 CSA 比较 (±s)Tab.4 Comparison of cross-sectional area of paraspinal muscle between group A and group C (±s)

节段 凹侧 凸侧A 组 C 组 t 值 P 值 A 组 C 组 t 值 P 值Apex-2 19.3±4.0 20.1±4.8 -0.405 0.460 19.2±6.7 17.2±4.8 0.767 0.551 Apex-1 19.2±4.5 20.0±3.5 -0.444 0.605 18.8±5.2 17.3±3.6 0.750 0.520 Apex 19.9±5.1 21.2±4.9 -0.581 0.243 19.2±5.9 16.1±5.1 1.257 0.297 Apex+1 19.6±4.8 18.7±6.3 0.359 0.983 17.8±7.9 17.9±5.2 -0.033 0.814 Apex+2 17.3±4.1 16.2±5.9 0.484 0.746 17.2±3.0 16.6±5.3 0.312 0.806总椎旁肌 18.6±3.6 19.0±4.1 -0.232 0.556 16.9±3.7 16.1±3.8 0.477 0.682

表7 DLS 患者椎旁肌 CSA 与 FI% 和 Cobb’s 角间关系Tab.7 Relationship between Cobb’s angle, CSA and FI of paraspinal muscle in patients with DLS

表6 A、C 两组患者椎旁肌 FI% 比较 (±s)Tab.6 Comparison of fat infiltration rate of paraspinal muscle between group A and group B (±s)

表6 A、C 两组患者椎旁肌 FI% 比较 (±s)Tab.6 Comparison of fat infiltration rate of paraspinal muscle between group A and group B (±s)

节段 凹侧 凸侧A 组 C 组 t 值 P 值 A 组 C 组 t 值 P 值Apex-2 24.5±13.9 34.2±11.4 -1.706 0.351 33.4±18.1 31.0± 9.3 0.373 0.847 Apex-1 36.1±13.6 26.9± 5.8 1.968 0.060 30.8±13.7 32.5±17.8 -0.239 0.821 Apex 26.7±12.7 38.7± 5.9 -2.710 0.045 23.7± 7.9 38.6±14.7 -2.823 0.010 Apex+1 29.6±12.8 44.5±13.9 -2.494 0.045 27.1± 8.8 38.3±16.7 -1.876 0.039 Apex+2 38.3±14.5 52.5±14.4 -2.197 0.044 32.7±18.9 50.6±17.6 -2.192 0.037总椎旁肌 30.2±12.9 41.6±13.7 -1.916 0.108 26.6± 8.1 40.0±13.6 -2.677 0.020

对 DLS 患者的椎旁肌 CSA、FI% 和 CBD 进行 Pearson 相关分析 (表 8)。结果表明所研究节段椎旁肌 CSA 与 CBD 间仍无显著相关性 (P> 0.05)。多数研究节段双侧椎旁肌 FI% 与 CBD 密切相关,仅在 Apex-2 节段凸侧未观察到显著相关性 (R= 0.425,P= 0.079)。

表8 DLS 患者椎旁肌 CSA 与 FI% 和 CBD 间关系Tab.8 Relationship between CBD, CSA and FI of paraspinal muscle in patients with DLS

讨论

DLS 患者常出现冠状面失衡,但其具体病因至今尚不明确。以往有研究指出冠状面失衡可能受 L4、L5倾斜度、腰骶弯僵硬程度等结构性因素影响,却很少有研究报道椎旁组织退变在 DLS 冠状面失衡发病机制中的可能作用。本项目首次研究了椎旁肌在不同冠状面失平衡鼓楼分型下的退变情况及其与冠状面失衡的联系。通过匹配病例对照研究,笔者未在冠状面失衡鼓楼分型的 B 型、C 型与 A 型患者主弯双侧椎旁肌 CSA 间发现明显差异,但观察到 B 型、 C 型患者主弯双侧椎旁肌 FI% 均高于 A 型患者,且在 B 型患者的顶椎上两椎体层面内和 C 型患者的顶椎及顶椎下两椎体层面内存在显著统计学差异,这一观察结果也在笔者后续的研究分析中得到印证,即椎旁肌 FI% 与冠状面失衡间存在密切联系。

肌肉退行性变的特征是肌肉体积的减少和脂肪浸润的增加[13],肌肉 CSA 为评价肌肉体积的常见指标,FI% 常用于表示脂肪浸润的程度[14],因此在分析成人脊柱畸形中椎旁肌作用时,CSA 和 FI% 可用于评估椎旁肌的数量及质量。尽管多项因素可能影响 CSA 和 FI% 的变化,但大多数研究者认为性别、年龄和 BMI 为其主要影响因素,如 FI% 可能随年龄和 BMI 的增加而增加[15-18]。故本项研究将性别、顶椎水平、年龄和主弯角度作为匹配项的同时,筛选病例以保证对照组间 BMI 差异无统计学意义来消除混杂因素的影响。在数据采集及分析方面,利用 MRI 图像与 ImageJ 软件对 DLS 患者的椎旁肌进行量化分析,先前的研究表明该方法与有很高的可靠性和可行性[19-20],结合严格的病例纳入标准和匹配分析进一步提高了研究结果的真实性。

目前公认的成人脊柱畸形分类 SRS-Schwab 分型包括 4 种,主要根据矢状面参数情况分型而很少涉及冠状面的失衡[21]。以往的研究报道,DLS 患者冠状面失衡与健康相关生活质量 (health-related quality of life,HRQL)的下降密切相关,甚至会导致植入物相关并发症进而需要术后翻修[22]。在临床中观察到,DLS 患者即使在主弯 Cobb’s 角几乎没有改变的情况下也会出现不同程度的冠状面失衡,因此笔者研究团队根据术前 CBD 及其倾斜模式,提出了一种新的分类系统,即退变性侧弯冠状面失平衡鼓楼分型 —— A 型:CBD < 3 cm;B 型:CBD ≥ 3 cm 且 C7PL 位于凹侧;C 型:CBD ≥ 3 cm 且 C7PL 位于凸侧[23]。该分型模式在后来的工作中得到了良好的证实[17],特别是为手术方案的选择提供了新的理论依据。笔者认为椎旁肌与冠状面失衡存在联系,且其退变情况在 3 种亚型间有所不同,随着年龄的增长,椎旁肌在退变过程中 FI% 的增加使得其肌力减少,对脊柱畸形的代偿能力也相应降低,如 B 型患者椎旁肌顶椎上节段较高的 FI% 导致相应节段椎旁肌肌力降低,维持节段平衡的能力降低从而出现相应的冠状面失衡表现。本研究有望为阐明 DLS 中冠状面失衡的发病机制提供新的理论基础及研究思路。

椎旁肌作为维持脊柱稳定的重要结构,其退行性病变会导致腰背部疼痛、神经根压迫及脊柱畸形等疾病的产生[18,24],多项研究指出椎旁肌的退变将影响脊柱的矢状面参数。Lee 等[12]发现背部肌肉的广泛退行性变可能是平背综合征的病因之一,Xia 等[25]发现多裂肌和竖脊肌在维持矢状面平衡方面具有不同的作用,多裂肌和竖脊肌的退行性变可能分别影响腰椎的曲度及骨盆参数。相比于矢状面参数,有关椎旁肌对冠状面参数影响的研究较少。但近年的一项研究指出虽然冠状面失衡很少在 AIS 中出现,但 AIS 患者多裂肌 FI% 增加,凹侧比凸侧更显著,且 FI% 增加的多少与 Cobb’s 角相关[7]。与 AIS 相比,椎旁肌在 DLS 发病中的贡献更多,Shafaq 等[26]和 Yagi 等[27]曾在 DLS 患者椎旁肌中观察到严重的形态和组织学改变,且冠状面失衡在 DLS 中普遍存在,表明椎旁肌退行性病变可能在 DLS 及冠状面失衡的产生中起着重要作用。

有研究观察到 DLS 患者两侧椎旁肌的不对称分布,凸侧椎旁肌的 CSA 要大于凹侧,组织学研究表明椎旁肌凹侧具有更小的肌纤维直径,即凹侧的肌肉变性更加严重[26-28]。在本研究中,虽然同样观察到主弯凸侧和凹侧椎旁肌的不对称性分布,但 B 型、C 型患者各研究节段椎旁肌的 CSA 与 A 型患者相比差异无统计学意义,这一发现表明椎旁肌 CSA 可能在冠状面失衡的产生中意义较小,之后对椎旁肌 CSA 与 Cobb’s 角、CBD 的 Pearson 相关性分析结果也支持这一观点。造成这一现象的原因可能是肌肉退行性变时,具有正常功能的肌肉组织被大量脂肪组织所浸润,进而在椎旁肌 CSA 无明显变化时,局部肌肉组织功能受限而出现脊柱结构的不稳定性,在接下来的研究中,脂肪浸润对冠状面失衡的影响得到了印证。

以往的研究指出脂肪浸润会减少肌肉的收缩成分,进而导致肌肉力量下降[29]。本研究观察到无论在凸侧还是凹侧,椎旁肌 FI% 都与 CBD 呈正相关,尤其 B 型患者顶椎上两节段内和 C 型患者顶椎及顶椎下两节段内的双侧椎旁肌 FI% 均显著高于 A 型患者。Grawford 等[30]发现,椎旁肌从头侧至尾侧的椎旁肌 FI% 逐渐增加,这与本研究结果一致。但关于椎旁肌 FI% 与 Cobb’s 角的联系,仅在 Apex+1 层面观察到了有意义的负相关。Sun 等[9]发现多裂肌萎缩的程度可能与 Cobb’s 角呈正相关,这与本研究发现不一致,此差异可能是由于所用的数据采集及分析方法不同。同样有研究提出 AIS 患者椎旁肌 FI% 与主弯 Cobb’s 角呈线性相关[7],此种不一致可能是由受试者差异所致。综上所述,笔者认为 B 型患者椎旁肌由于在顶椎上节段脂肪浸润比例较高,导致顶椎上节段肌力下降,从而降低了维持脊柱上节段平衡的能力;同样,C 型患者腰椎顶椎下节段椎旁肌脂肪浸润严重导致脊柱底部力量不足,易向凸侧失代偿。近年的几项指出 DLS 患者较差的肌肉质量可能导致术后远端螺钉松动[31-33],因此推测三种亚型的冠状面失衡可能导致 DLS 患者在矫形术后出现不同的植入术异常发生率,但该猜想还需进一步的生物力学研究和前瞻性分析。

本研究采用回顾性病例匹配对照研究,椎旁肌的退变模式在 3 种亚型的冠状面失衡下得到了定量验证,有望为椎旁肌退变背景下冠状面失衡的发病机制的研究提供新思路。同时在临床方面,椎旁肌的退变情况、冠状面失衡的不同鼓楼分型与临床影像学资料的结合可指导帮助临床围术期方案和康复预后方案的制订。如出现冠状面失衡的患者,尤其是 A 型患者,若因个人原因无法接受手术治疗,在针对性进行抗阻力等肌肉康复训练以改善椎旁肌肌力后[34],可能避免其进展为 B、C 型冠状面失衡。

本研究仍存在以下局限。首先,对病例的高标准匹配及对影像学资料的严格筛选导致了较小的样本量。其次,尽管在 3 种亚型的 DLS 中发现了椎旁肌的退行性改变,但由于本项目为回顾性研究,仍难以确定椎旁肌退变与成人退变性脊柱侧凸的发生之间是否存在因果关系,对此仍需进行长期的前瞻性研究以证明。此外,由于本研究对 CSA 和 FI% 的测量是在 2D 平面上进行的,故不能非常准确地显示肌肉体积及脂肪浸润情况,对骨骼和软组织的 3D 重建将改善这一问题,可使手动测量及位置变化带来的误差降至最低[35]。

综上所述,本研究发现退变性脊柱侧凸患者椎旁肌退变在不同鼓楼分型亚型之间存在差异且冠状面失平衡与椎旁肌退变间存在联系,尤与椎旁肌 FI% 密切相关。B 型和 C 型 DLS 患者与 A 型患者相比,椎旁肌的 FI% 更高,在 B 型患者顶椎上两节段和 C 型患者顶椎及顶椎下两节段内差异更加显著。但局限于本研究性质,仍难以确定椎旁肌退变与 DLS 间的因果关系,故有必要进行长期的前瞻性队列跟踪研究,同时椎体附近其它肌群的退变,如腰大肌等,是否会影响其相应节段脊柱的代偿能力进而导致 DLS 患者冠状面失衡仍值得进一步研究。