我国职业足球运动员比赛结束时段跑动能力是否下降?

——考虑比赛中断因素的影响

2022-11-29房作铭

房作铭

运动员不同比赛时段的跑动表现一定程度上反映身体疲劳状态,因而成为足球运动表现领域的研究热点[1-3]。目前,该研究领域通过短时间内高强度跑动变化和各半场比赛开始时段与结束时段的跑动变化2个维度探究足球运动员比赛跑动表现[4-5]。其中,比赛结束时段的跑动表现因关乎比赛胜负而受到广泛关注,长期以来国内外各级教练员和从业人员,为优化运动员比赛结束时段的跑动表现做了大量实践探索。梳理相关文献发现,相比开始时段(初始15 min),职业男子足球运动员比赛结束时段 (最后15 min)高强度跑动距离和冲刺跑动距离分别下降17.8%和43%[4,6];优秀女子足球运动员分别下降28.2%和48.5%[7];U系列足球运动员的高强度跑动距离下降20%~36%[8]。Siegle等[9]研究发现,职业足球比赛中断时间占总时间的38%,随着比赛进行呈现增加的趋势。比赛中断时间指比赛呈死球状态下的时间,包括换人、球出界、犯规和伤停等所消耗的时间。Linke等[8]在此基础上发现,德甲联赛运动员比赛结束时段不同速度区间的跑动距离平均下降24.2%,考虑比赛中断因素情况下仅下降10.2%;Rey等[10]也发现,考虑比赛中断因素时,西甲联赛运动员下半场的高强度跑动距离(v>21 km/h)未呈现显著性变化。比赛中断具有明确的战术目的,运动员或教练员可以合理利用其做出有利于本方的决策。例如领先球队拖延球门球和定位球的发球时间以及比赛结束阶段的对位换人[8]。

从相关研究的进展来看,考虑比赛中断因素影响为揭示比赛结束时段运动员跑动表现下降的原因提供新的视角,能够增进从业人员对足球比赛本质特征的认识。国内研究中,除了少数基于提高比赛观赏性和裁判员业务水平角度探讨比赛中断因素外[11-13],尚未发现结合比赛中断因素分析运动员跑动表现的研究。国外研究中,检索发现4篇相关研究,但面临方法论方面的困扰,如研究样本量小、未考虑位置特征和比赛情境因素、速度区间划分不一致等[8-10,14]。结合实践经验和对相关文献的回顾,笔者认为,已有研究的局限性很大程度上来自所使用方法和数据的不同。如不同联赛研究采用的跑动速度区间不一致,难以进行横向比较,以及对一些比赛情境因素(如比分差距)并未加以考虑[9-10]。因为比分差距大小会影响球队的比赛策略,比如比分均衡比赛中双方在不确定比分的情况下,会尽可能用最好的比赛表现取得领先,而比分悬殊比赛由于胜负已定,双方会调整比赛策略[15]。

基于此,本研究利用2018赛季中国足球超级联赛275名运动员的跑动表现数据,同时考虑比赛中断因素和比分差距大小的影响,实证分析我国职业足球运动员比赛结束时段跑动能力是否下降。具体思路如下:在分析比分差距大小对比赛结束时段中断时间变化影响的基础上,探究半场结束时段和全场结束时段职业足球运动员不同速度区间的跑动距离出现何种变化,以期为教练员优化训练内容安排和负荷控制提供理论依据,为教练员在比赛中临场指挥和换人调整提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究样本

以2018赛季中国足球超级联赛240场比赛,275名运动员的跑动表现数据作为研究样本。考虑首发球员与替补球员跑动表现存在差异和守门员位置的特殊性[16],纳入研究的样本需首发出场,至少完成90 min比赛,并且不包括守门员位置。最终筛选出3 438组比赛表现数据,分布在中后卫(n=904)、边后卫(n=708)、中前卫(n=726)、边前卫(n=477)和前锋(n=623)5个位置。

1.2 研究变量

研究自变量为上下半场的开始时段和结束时段,其中1`~15`和46`~60`作为上下半场的开始时段 ,31`~45`和76`~90`作 为 上 下 半 场 的 结 束 时 段 。研究因变量为不同速度区间的跑动距离:包括总跑动距离、走—慢跑距离(0.7 km/h≤v<7.2 km/h)、低速跑动距离(7.2 km/h≤v<14.4 km/h)、中速跑动距离(14.4 km/h≤v<19.8 km/h)、高速跑动距离(19.8 km/h≤v<25.2 km/h)和冲刺跑动距离(v≥25.2 km/h)。其中,高速跑动和冲刺跑动为高强度跑动区间。跑动速度阈值借鉴Bradley的划分方式,该阈值已被相关研究广泛运用[9,17-19]。

1.3 数据采集与统计

1.3.1 数据采集

比赛表现数据通过STATS ProR计算机视频跟踪系统进行采集,该系统在比赛中使用多台摄像机捕捉运动员的比赛行为,同时技术人员在现场对运动员涉及球的动作和裁判员的判罚进行编码。然后运用STATS Viewer自动生成每名运动员比赛表现数据。作为中国足球超级联赛官方数据服务商,该系统采集数据有效性和可靠性已在相关研究中得到验证[20-22]。

1.3.2 数据处理与统计

通过STATS Viewer截取有效比赛时间内的跑动表现数据,以15 min为单位将275名运动员的各级跑动数据切割成6个时段,相关数据逐场导出至Excel,建立比赛表现分析数据库。通过开始时段和结束时段的跑动能力对比分析,得出上下半场结束时段和全场比赛结束时段运动员跑动能力的变化。采用K型聚类分析(K-means Cluster Analysis)将比赛划分为比分均衡比赛和比分悬殊比赛。为了排除结果已定的情况下,运动员主动调整比赛跑动策略,只将192场比分均衡比赛(1.01±0.76,净胜0~2球)的跑动表现数据纳入分析[15,23-24]。

运用数据级数推断(Magnitude-base Inference)对上下半场开始时段和结束时段的中断时间和跑动距离变化进行界定。该方法在传统假设检验P值“二元结果”的基础上,加入“最小有意义阈值”,形成“三元结果”,其推断结果更加丰富和准确,能够降低I型和II型误差率并减少发表偏倚[25-26]。最小有意义阈值采用Cohen的d值来界定:<0.2为无意义微小变化;0.2~0.6为小程度变化;0.6~1.2为中等程度变化;1.2~2.0为大程度变化;>2.0为非常大变化[27-28]。总体参数值落在三元结果区间的可能性分别为:<0.5%为极其不可能;0.5%~5%为非常不可能;5%~25%为很不可能;25%~75%为可能,75%~95%为很可能,95%~99.5%为非常可能,>99.5%为极有可能[25]。由于每场比赛各时段的比赛中断时间均不相同,为了呈现运动员在半场结束时段和全场结束时段的跑动能力变化,将比赛中断时间和运动员跑动距离转换为每分钟内的值。具体转换方式:每分钟中断时间(s)=实际中断时间/15;每分钟跑动距离(m)=有效时间内跑动距离/有效比赛时间×60。数据采用均值±标准差的形式进行描述。

2 研究结果与分析

2.1 比赛中断动态特征

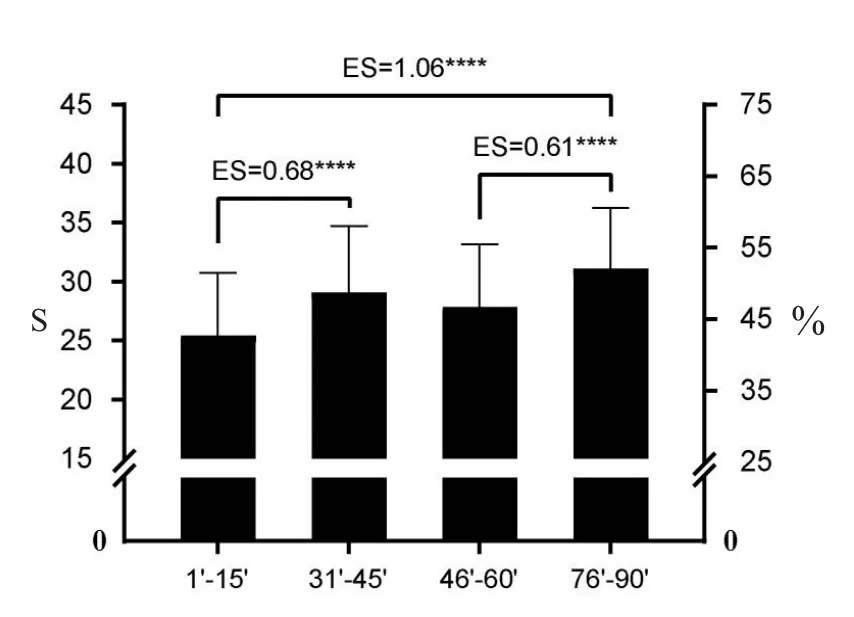

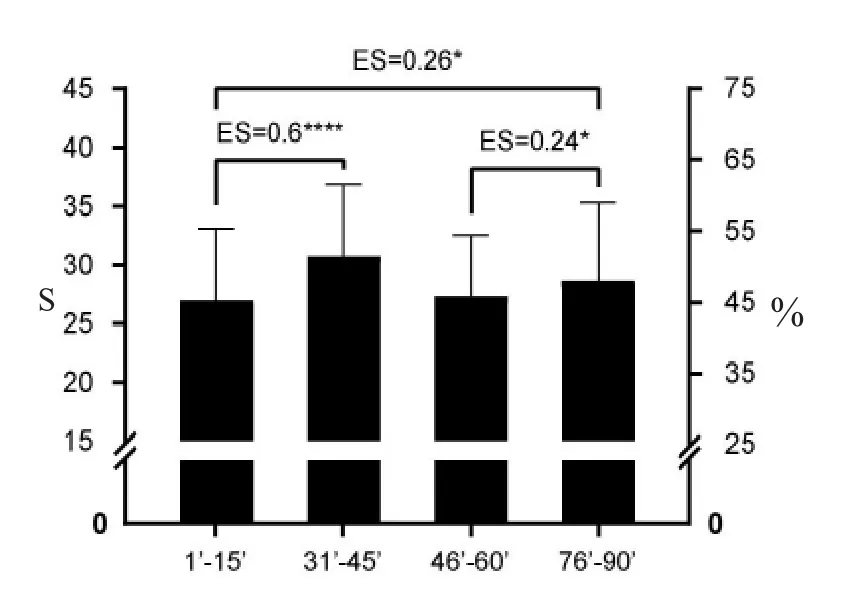

对比分均衡比赛和比分悬殊比赛的半场结束时段和全场结束时段中断时间变化程度进行分析。比分均衡比赛中(图1),上下半场结束时段的比赛中断时间,相比开始时段分别增加14.2%(25.5 s vs.29.1 s)和11.8%(27.8 s vs.31.1 s),下半场结束时段的比赛中断时间,相比上半场开始时段增加22.2%(ES=1.06,可能性大于99.5%)。比分悬殊比赛中(图2),上下半场结束时段的比赛中断时间相比开始时段分别增加13.9%(27 s vs.30.8 s)和4.6%(27.4 s vs.28.6 s),而下半场结束时段的比赛中断时间,相比上半场开始时段仅增加6%(ES=0.26,可能性介于25%~75%)。

图1 比分均衡比赛中各比赛时段中断时间的变化程度Figure1 Changes of interruption time in different match periods of a balanced match

图2 比分悬殊比赛中各比赛时段中断时间的变化程度Figure2 Changes of interruption time in different match periods of a unbalanced match

2.2 不同速度区间的跑动表现变化

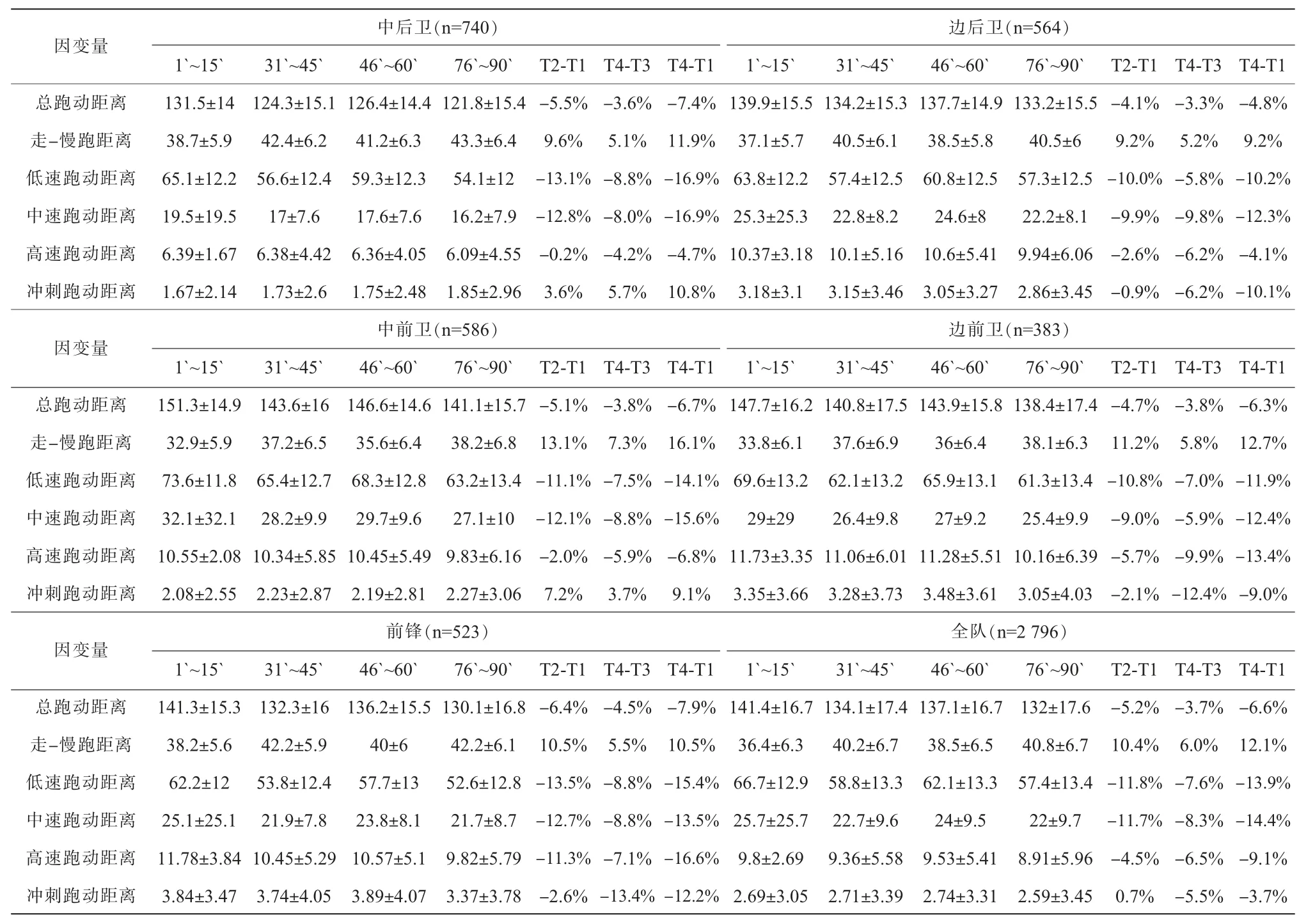

对比分均衡的半场结束时段和全场结束时段跑动表现变化程度进行界定。研究结果显示(表1,图3),全队上下半场结束时段的总跑动距离(下降5.2%和3.7%)、低速跑动距离(下降11.8%和7.6%)和中速跑动距离(下降11.7%和8.3%)相比开始时段呈现清晰的下降,且上半场的下降幅度大于下半场;上下半场结束阶段的走—慢跑距离 (增加10.4%和6%)相比开始时段呈现清晰的增加,且上半场增加幅度大于下半场。此外,下半场结束时段高强度跑动距离的下降程度大于上半场。

表1 我国职业足球联赛运动员不同跑速区间跑动距离的描述统计Table1 Descriptive statistics of the running distances of Chinese professional soccer players in different running speed ranges

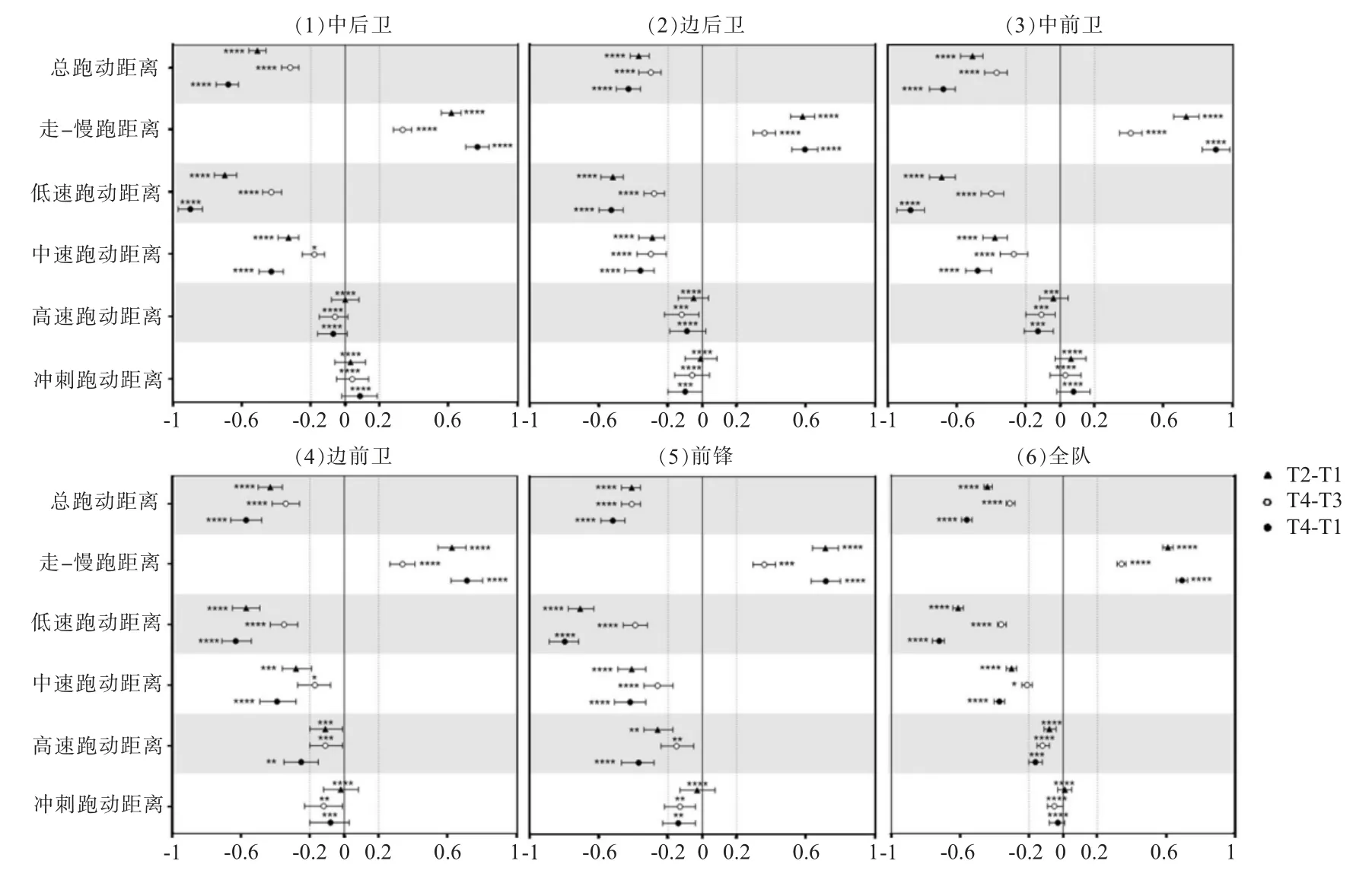

高强度速度区间内,中后卫、边后卫和中前卫的高速跑动距离和冲刺跑动距离在各时段均只出现微小无意义的变化(图3)。下半场结束时段边前卫和前锋的高速跑动距离(分别减少13.4%和16.6%)相比上半场呈现清晰的减少(ES=0.25~0.37,可能性大于95%);前锋上半场结束时段的高速跑动距离(减少11.3%)相比开始时段呈现清晰的减少(ES=0.26,可能性介于75%~95%)。此外,所有位置运动员冲刺跑动距离在比赛结束时段均未呈现有意义的变化。

图3 我国职业足球联赛运动员跑动距离在各个比赛时段的变化程度Figure3 Changes of running distance of Chinese professional soccer players in different match periods

3 分析与讨论

3.1 比赛中断动态特征

在已有研究基础上,运用数据级数推断界定了比赛半场结束时段和全场结束时段的中断时间的变化。研究发现,我国职业足球联赛比分均衡比赛的上下半场结束时段和全场结束时段的比赛中断时间平均增加16.1%(ES=0.6~1.05),而比分悬殊比赛的下半场结束时段和全场结束时段仅增加5.3%(ES=0.23~0.26)。说明不同比分差距下球队所采取的比赛策略影响着比赛结束时段的中断时间。如双方比分接近时,领先球队可能会战术性地利用比赛中断消磨比赛时间,将领先优势保持到比赛结束;临近比赛结束时,领先球队发球门球所花的时间变长[8];比分均衡比赛最后几分钟,领先球队在越位后的间接任意球和球门球所花的时间是其他时段的2倍,且界外球和犯规后的直接任意球所花的时间也显著延长[29]。具体表现为发任意球时故意将球放在错误的发球地点,迫使裁判员令其重发,或者准备发球时又突然将球留给其队友等。德甲联赛中38.4%的守门员持球违反了6 s原则并未受到处罚,某种情况下守门员在发球门球时甚至以黄牌的代价,达到拖延比赛时间的目的[30]。这种战术性故意拖延时间并没有明确的定义,大多数情况下由当值裁判员主观决定,往往不会受到相应的处罚。Ariely[31]指出,势均力敌比赛的结束时段由于双方都有获胜的可能,足球运动员在面临这种高度情绪化的目标时,比赛行为容易逾越体育道德而做出有利于本方的决策。

3.2 比赛结束时段的跑动表现变化

对我国职业足球运动员在半场比赛结束时段和全场比赛时段的各级跑动距离变化进行界定。研究结果表明,我国职业足球运动员半场结束时段和全场结束时段的总跑动距离和中、低速跑动距离呈现清晰的下降,且上半场下降的程度大于下半场。相关研究中,Lago-Peñas等[32]发现,在有效比赛时间内,欧洲杯运动员上下半场结束时段总跑动距离相比开始时段未呈现显著的变化,但该研究的比赛结束时段包含了补时阶段。Linke等[9]发现,考虑比赛中断因素情况下,德甲联赛运动员全场结束时段的总跑动距离与比赛开始时段相比减少6.6%,比赛结束时段高速跑动距离和冲刺跑动距离分别减少7.1%和13.6%(P<0.05)。研究发现,我国职业足球联赛运动员比赛结束时段冲刺跑动距离均只呈现微小无意义的变化,这与Linke选取来自跨赛季的小样本数据,以及未考虑比分是否均衡对跑动表现的影响有一定关联。

相关研究指出,高强度跑动比例仅占总跑动的4%~10%,但其与执行特定的战术行为有关,并且对比赛结果起到关键作用[33]。如德甲联赛83%的进球前,运动员都有爆发性的跑动[34];高强度相关的跑动表现可以作为判别比赛胜负的关键指标[35-37]。而且比赛结束时段作为决胜的关键阶段需要更多的高强度跑动。国外学者指出,精英足球运动员比赛中可能会采取跑动配速策略(pacing strategy),使其在关键时刻能够保持高强度跑动能力[32,38]。如英超联赛运动员每5 min的高强度跑动距离变化中,上下半场高强度跑动在结束时段都会出现提升的现象[2];挪威职业足球联赛运动员滚动时段(rolling period)高强度跑动距离也呈现相似的动态特征[19]。跑动配速策略的形成是控制运动强度的“中央控制器”,根据已有经验对当前运动强度进行潜意识的设定,确保能够在生物力学或能量代谢的极限范围完成任务。中央控制器会根据以往经验或特定环境下的反馈,做出相应调整或者重置运动强度的设定值,且中枢神经系统和运动系统之间形成动态反馈的闭环状态[38-39]。

3.3 不同位置运动员的跑动表现变化

我国职业足球运动员高强度跑动距离变化的位置差异表现为,中后场运动员高强度跑动距离在半场结束时段和全场结束时段均未呈现有意义变化,前场运动员高速跑动距离在比赛结束时段呈现清晰的减少。相关研究指出,考虑比赛中断因素时,西甲联赛中后卫和中前卫下半场的冲刺跑距离相比上半场呈现显著增加(P<0.05),前锋高强度跑动距离则呈现非常显著的减少(P<0.01),边后卫和边前卫均未呈现显著变化[10]。本研究得出结果与该研究相似,即考虑比赛中断因素情况下,比赛结束时段高强度跑动距离的下降以前场运动员为主,中后场运动员未发生清晰的变化。这种区别的原因在于不同位置运动员的战术角色有所不同,边前卫和前锋对高强度跑动的需求较高,他们需要完成更多突然加速摆脱、门前抢点射门、运球突破和抢断球等个人战术行为,还包括高速前插,快速回防和防守反击等小组战术行为,这些战术行为的执行需要以高强度跑为支撑。中后场运动员,尤其是后卫运动员的高强度跑动行为主要发生在防守时,相对被动地做出相关动作。此外中后场运动员大部分时间跑动是用于阵型移动和防守布局,此类战术行为主要以中低速跑动为主。这造成了在比赛结束时段教练员做战术调整时经常替换边前卫和前锋位置的运动员[40-41]。

4 研究结论与建议

4.1 结论

4.1.1 比赛结束时段的中断时间相对比赛开始时段呈现清晰的增加,比分均衡比赛的中断时间增加较比分悬殊比赛明显。

4.1.2 考虑比赛中断因素情况下,我国职业足球运动员比赛结束时段总跑动距离呈现清晰的下降,但与技战术执行相关的高强度跑动距离总体上未出现有意义的下降。

4.1.3 我国职业足球运动员上半场中低速跑动距离的下降程度大于下半场,高强度跑动距离的下降程度则下半场大于上半场,说明运动员在下半场呈现出较高的比赛跑动表现需求。

4.1.4 我国职业足球运动员比赛结束时段高强度跑动距离变化的位置特征表现为,中后场运动员高速跑动距离和冲刺跑动距离均未呈现有意义变化,前场运动员的高速跑动距离则呈现清晰的减少。

4.2 建议

足球从业人员研究运动员比赛跑动表现时,应围绕足球比赛本质特征,充分考虑比赛中断因素的影响,方能准确地揭示比赛表现需求。此外,教练员应根据不同位置运动员的比赛需求进行体能训练内容设计,并严格控制训练间歇以提高训练负荷强度。