不同入路单孔胸腔镜肺叶切除术治疗非小细胞肺癌的临床疗效对比

2022-11-28王栋

王栋

(信阳市中心医院肿瘤外科,河南 信阳 464000)

非小细胞肺癌是临床常见恶性肿瘤,其临床症状隐匿,以咳嗽、血痰、胸痛、发热、气促,消瘦等为主要表现,其X线影像学主要表现为肺部结节、肿块影等。于癌症早期及时采取治疗干预措施可有效抑制肿瘤进展,延长患者生存期。手术是治疗非小细胞肺癌的常用方案,可有效控制肿瘤进展,大幅延长患者5年内生存率[1]。经肋间单孔胸腔镜和经剑突下单孔胸腔镜肺叶切除术是治疗非小细胞肺癌的常用手术路径。其中经肋间单孔胸腔镜术是经患者肋间做单孔切口,切口相较传统手术更小,临床疗效确切,可有效促进患者术后恢复[2]。而经剑突下单孔胸腔镜肺叶切除术是通过患者一侧胸腔进胸,手术切口位于剑突下,对患者肋间神经造成伤害较小,利于缓解患者术后疼痛情况[3]。两种手术均可有效切除肿瘤组织,控制肿瘤进展,但目前临床针对上述两种入路方案应用效果尚无统一标准。鉴于此,本研究旨在着重对比分析不同入路在非小细胞肺癌患者单孔胸腔镜肺叶切除术中的应用价值,从而为选择临床最佳治疗方案提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究经医院伦理委员会批准。选取2019年1月至2020年1月期间本院收治的60例非小细胞肺癌患者作为研究对象,进行回顾性分析。按照肺叶切除术的入路是经肋间单孔胸腔镜或经剑突下单孔胸腔镜将所有患者分为对照组和观察组,各30例。纳入标准:符合《内科学(第9版)》中对于非小细胞肺癌的诊断标准,并经组织病理学检查确诊[4];患者预计生存期≥6 m;患者临床资料完整。排除标准:复发性非小细胞肺癌者;既往存在肺部创伤史或肺部置换术者;先天肺功能障碍的患者;伴胸腔积液的患者;语言功能障碍、无法正常交流者;合并慢性心力衰竭、冠心病等心血管疾者。对照组患者中男19例,女11例;年龄45~74岁,平均年龄50.69±2.87岁;TNM(Tumor node metastasis classification,TNM)分期:Ⅰ期18例,Ⅱ期12例。观察组患者中男21例,女9例;年龄46~75岁,平均年龄50.87±2.77岁;TNM 分期:Ⅰ期16例,Ⅱ期14例。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组采用经肋间单孔胸腔镜肺叶切除术。患者全麻后于健侧卧位,确保切口位于腋位前线第4~5肋间,长度在3 cm左右,置入切口保护套,置入胸腔镜及操作器械,逐层解剖肺门,游离肺血管和气管,采用切割缝合器剪断粗大血管和叶支气管,清扫左、右肺纵隔淋巴结,后于手术切口后缘放置胸管,在顶端上行至胸顶部引流气体,通过弯折沿脊柱下行,引流胸腔积液。

观察组采用经剑突下单孔胸腔镜肺叶切除术。全麻后,将患者手术一侧躯干抬起约30°(双侧手术切除的患者保持水平体位),于患者剑突下做手术斜切口(4~5 cm),双侧手术切除者行剑突下横切口,并放置切口保护套,分离皮下组织以及腹直肌,成立肋下隧道。游离至心膈角后打开纵膈胸膜,观察胸膜空间并明确病变组织,切除病变组织,切口处取出病变组织,术后于剑突下切口常规留置引流管。

1.3 观察指标

1.3.1 手术指标

记录手术时间、术中出血量、置管留置时间。

1.3.2 疼痛程度

于患者术后6 h(T0)、术后12 h(T1)、术后24 h(T2)、术后48 h(T3)采用视觉模拟疼痛评分法(Visual analogue scale,VAS)评估两组患者术后疼痛程度,采用长约10 cm的游动标尺,标尺正面有10个刻度,两端分别为“0分”和“10分”,0分表示无痛,10分表示不可忍受的剧痛,分数越高疼痛越剧烈[5]。

1.3.3 术后并发症

记录患者术后并发症的发生情况,包括:肺部感染、肺不张、切口感染以及肺栓塞。

1.4 统计学方法

数据使用SPSS25.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差( ̄±SD)表示,采用t检验;计数资料以例数(%)表示,采用χ2检验;组间多时点单指标比较采用重复度量方差分析检验,两两间比较采用LSD-t检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

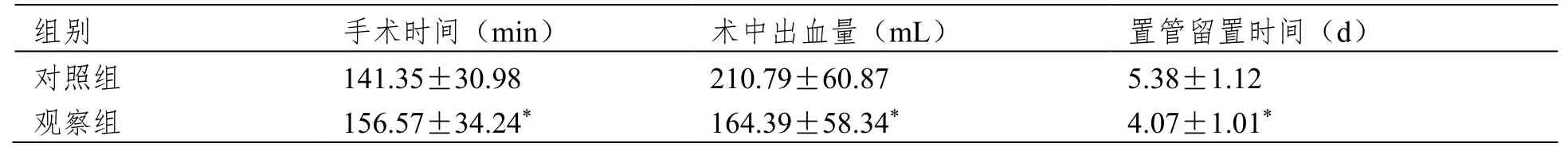

2.1 经剑突下单孔胸腔镜肺叶切除术改善手术指标

两组手术时间无明显差异(P>0.05);观察组术中出血量明显少于对照组(P<0.05),置管留置时间明显短于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组手术指标比较(±SD,n=30)

表1 两组手术指标比较(±SD,n=30)

注:与对照组相比,*P<0.05。

?

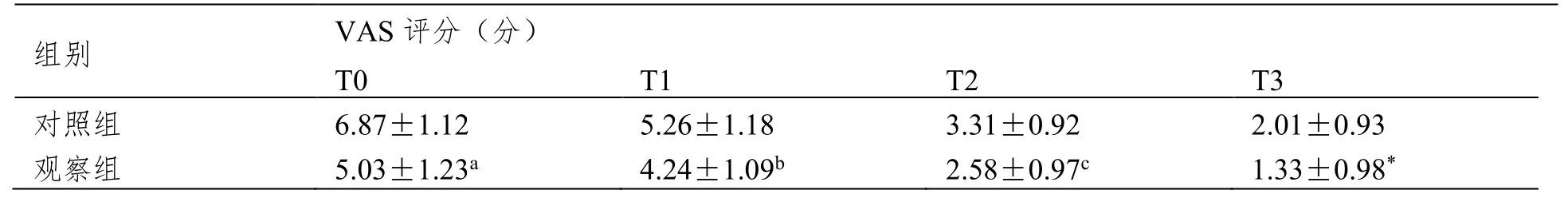

2.2 经剑突下单孔胸腔镜肺叶切除术降低疼痛程度

术后,两组患者的VAS评分在T1时明显低于T0时,T2时明显低于T1时,T3时明显低于T2时;且各时点VAS评分观察组明显低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组术后不同时点VAS评分比较(±SD,n=30)

表2 两组术后不同时点VAS评分比较(±SD,n=30)

注:与T0相比,aP<0.05;与T1相比,bP<0.05;与T2相比,cP<0.05;与对照组相比,*P<0.05。

?

2.3 经剑突下单孔胸腔镜肺叶切除术不增加术后并发症

观察组发生肺部感染1例,切口感染1例,对照组发生肺部感染2例、肺不张1例、切口感染2例、肺栓塞1例,两组患者术后并发症比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

作为非小细胞肺癌的主流治疗办法,胸腔镜肺叶切除术多采用经肋间入路作为手术的标准路径,其缺点也不可忽视,如术后易存在顽固性慢性胸壁疼痛、并发症发生风险较高等,可影响手术效果[6]。因此,临床需寻求其他手术路径以减少患者术后疼痛、降低术后并发症发生风险。

经剑突下单孔胸腔镜肺叶切除术是一种先进的微创手术,多适用于双肺多发病灶切除,该入路所造成术后疼痛相对较低,有助于术后康复措施的实施[7]。本研究结果显示,两组术后T1、T2、T3较T0逐渐降低,且观察组各时点VAS评分低于对照组,提示经剑突下单孔胸腔镜术后疼痛较轻,降低患者疼痛程度。分析原因在于,经肋间单孔胸腔镜肺叶切除术从患者肋间入路,切除患者病变组织,但对患者肋间神经组织损伤较为严重,易造成术后明显胸痛,并且该术式对患者的侧胸腺和周边脂肪组织切除效果不佳,导致周围脂肪组织残留,影响手术效果[8]。而经剑突单孔胸腔镜肺叶切除术无需作胸部切口,可由患者剑突下作小型单切口,不需要分离患者背部肌群,不损伤患者肋间神经组织和血管,且术中可最大程度显露患者膈神经,手术视野较好,避免操作者对患者双侧膈神经误伤,降低术后疼痛强度[9]。

手术虽是治疗非小细胞肺癌的有效方式,但不论何种术式均会对患者的机体造成不必要的损伤,尤其是体质差的患者,易因术中创伤过大而导致术后住院时间延长,加重患者生理负担。本研究结果显示,观察组术中出血量少于对照组,置管留置时间短于对照组,提示经剑突单孔胸腔镜术对患者损伤较小,恢复时间较短。分析原因在于,经剑突单孔胸腔镜术对患者体位要求较少,术中无需更换患者体位,且该路径可充分暴露患者胸腔内病变组织,对病变组织的切除范围较广,可直达患者胸骨上窝,在处理患者胸腺静脉时更为方便,减少术中医源性损伤,促进患者术后恢复[6-9]。但因经剑突下入路的手术路径相对较长,对施术者的要求更为严格,加之术中受患者心脏组织阻隔,施术难度较大。因此,经剑突下入路虽具有减轻疼痛及易恢复特点,但临床中还应根据患者具体情况及个体意愿,来选择最佳手术入路方案,以达到治疗效果最大化。最后,本研究结果显示,两组患者术后并发症无明显差异,提示两种术式安全性相当。

综上所述,经肋间入路和经剑突下入路单孔胸腔镜肺叶切除术在非小细胞肺癌治疗中均可切除病灶组织,安全性相当,但相较经肋间入路,经剑突下入路可降低患者术后疼痛,减少术中出血量,缩短置管留置时间,更利于患者术后早期康复。