从学源性问题出发探究语文高阶思维能力的培养

2022-11-28潘新娜

潘新娜 ,黄 斐

(1.常熟外国语学校 江苏 常熟 215500; 2.常熟理工学院 师范学院,江苏 常熟 215500)

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》着眼于核心素养的整体发展,明确提出以学为课程实施中心,以学习任务为教学中心,以实践活动为学习中心,以学习效果为评价中心。[1]学源性问题就是指来源于学生和学习两方面的问题,这里的“学”,既指学生这一主体,又指学习这个过程,是学生自主发现的问题和产生的疑问。它既是学生在没有教师参与下生成的学习结果,是学生前理解能力和文本之间矛盾的反映;又是源于学习过程的问题,是基于学习过程、过往体验而产生的问题。学源性问题和学生的认知基础、学习动机、阅读能力等有着密切关系。

在传统的接受式学习中,教师普遍不太重视学生学习的需求,学生自主性缺失,思维能力不能生成;而对话式教学容易将习题当成话题,缺乏思维的实质性激发;合作式学习虽是学习者在自主学习基础上的共享式学习,理念先进,但其时效性和匹配度不高,思维强者更强,弱者更弱,容易出现思维能力的两极分化;导学式教学,提倡先学后教,但知少行多,课堂教学容易出现思维失衡。即便是任务教学也存在诸如教材整合难以把握、课时安排失当、任务设计随意、缺少文本细读、情境设置虚化、教学方法选择盲目、教学测评薄弱、教师专业化程度有待提高等问题,而项目化学习更是程序复杂、受限于时空条件,对学习者自觉学习和成果展示要求过高。为了提高课堂效率,改进教学模式,我们从学源性问题出发,培养学生语文学习的思维能力。

一、学源性问题中语言逻辑情况

通常来说,一堂好课能够激发思维力,让师生都感到满意。课堂教学不仅要考查学生在学习活动中的参与程度、思维特征、沟通合作、解决问题、批判创新等能力,还要发现并挖掘教师在教学过程中对学生思维能力的培养。吴格明教授在《逻辑思维与语文教育》中指出:“一个人的思维素养在相当程度上表现为语言素养。一个词汇贫乏的人,其思维不可能是丰富的。” 以学源性问题中的语言逻辑情况作为研究起点,可以发现存在于学生和学习中的问题,进而从学源性问题着手去发展高阶思维。

(一)语言分析能力的缺失

教师发现学生在阅读文言文《后汉书·任延传》时,把“掾吏贫者,辄分奉禄以赈给之;省诸卒,令耕公田,以周穷急”一句中“省诸卒”(裁减士兵)翻译成:①省诸死了;②省内的诸侯死了;③省里的几个士兵;④省长死后;⑤省中许多人饿死等。出现这种状况的主要原因是学习者缺失对语言的甄别与判断能力,缺少是与非的审视观念,单纯凭借低级思维处理信息,导致知识体系出现缺陷和混淆。同样,在解答信息类文本阅读题时,学生对论据类型、论证方法、论证结构、论证特点、论证思路和行文脉络等也时常会出现概念性混淆。面对一些开放、灵活、自由的题型,部分学生因语言迁移能力薄弱,无法做到由此及彼,解决新问题。

(二)逻辑思维能力的盲区

俗话说“一个人不能看到自己的后脑勺”,由于视觉盲区的存在,人们会出现失误性判断或缺失性记忆,进而导致逻辑思维能力盲区的发生。例如,学习者忽视荀子《劝学》中的博喻论证,就不易想到劝学与性恶论的关系;不了解诗化小说、延迟小说和魔幻现实主义小说,就不易理解孙犁的《荷花淀》、卞之琳的《石门阵》和刘慈欣的《新纪元》。在学习过程中,习惯将上一次答题经验移植到下一次表达中;对类似“请说明文章论证不够严密的地方”这样的反向式问答题不知所措;只知道小说三要素,却注意不到小说的叙述视角、叙述人称、叙述顺序、叙述形式、叙述节奏、叙述腔调和风格、叙述手法等。

(三)习得性学习的无助

在语文学习的情境默写中,我们发现学生经常性出现字形书写错误,比如,把“藩篱”写成“番篱”,“即使”写成“既使”,“凛冽”写成“凌冽”等。部分学习者因为识记困难,出现多次语文学习成绩不理想的情况,习惯性地认为自己思维水平低,进而引发主观臆测,此后的考试成绩若不理想,就再次证明自己语文学习能力不好。固然,这种消极状态有其学业不良的长期积淀,但是症状反复出现的内因,在于学习者秉持的错误认知导致的不合理信念:“我肯定学不好”,“因为学不好,所以考不好”,结果限制了其思维能力的发展。存有不合理信念的学习者,较容易产生一些诸如心慌、紧张、注意力不集中等习得性无助的表现,间接导致他在学习过程中出现力不从心,反向则更进步强化他的错误认知、限制思维力发展。

二、从学源性问题走向语文高阶思维培养

对不同个体而言,思维的高低是相对的。低阶思维指缺少辨析、判断或识别的思维,是以识记、复述知识等为特征的浅层学习。高阶思维是在高层次的、复杂的认知过程中的心智活动或较高层次的认知能力,表现为分析、综合、评价及创造等能力,其主要核心是决策、创新、解决问题以及批判性思维等能力。[2]北京大学语文教育研究所所长温儒敏先生在《高考语文改革的走向分析及建议》中谈及“现在的学生普遍缺乏逻辑思维训练,缺少理性分析能力,这和语文教学的偏颇相关,而高考语文对此也责无旁贷,一定会想办法去引导改善。”在高中语文教学实践中,迫切需要借助学源性问题改进语文教学,优化教学目标、设定教学重点难点、确定教学任务、实施课堂教学活动并进行教学评价,将学生个体的原生性问题转化为教师整体教学的重要内容,以期实现学生高阶思维能力的进阶。

(一)任务活动下分析能力的提升

只有从思维训练的任务角度来设置教学目标,明确课堂的主问题,学习者才有思想的武器。以高中语文必修课程中“思辨性阅读与表达”任务群为例,分析《拿来主义》的论证逻辑需要学习正确有效的“三步推论”法,思考违反“矛盾律”“同一律”的逻辑错误,不断提升思维品质。教师在学习活动中,可以设计“继承文化遗产和吸收外来文化”的讨论任务,目的是训练学生基于判断学会推理,关注社会生活。为了梳理《烛之武退秦师》中烛之武游说秦伯的层次,了解劝说的艺术,立体地认识烛之武、佚之狐、郑伯、秦伯、晋侯等人物,教师在学习活动中可以设计“从郑国、秦国或晋国的视角叙述这件史事,转换叙述视角,重组文本的相关信息”的任务,以此训练学生归纳、概括、分析、演绎的思维品质。为了区分《鸿门宴》的历史叙事与艺术审美,从历史发展角度理解《鸿门宴》,认识《史记》的不朽价值,教师在学习活动中可以设计“用‘华尔街日报体’‘倒金字塔体’和‘新华体’报道‘鸿门宴’”的任务,以此训练学生学习不同的新闻报道体裁,抓住中心矛盾,巧妙把握矛盾冲突,认清斗争性质,感受秦朝灭亡后各种势力争霸的社会历史风貌和古人为人处世的智慧。

(二)思辨活动中概念判断的训练

核心概念是文章的逻辑起点,是思考源点,是元问题。概念是逻辑思维的细胞,是逻辑思维的出发点。然而,正如细胞不等于我们的器官和身体一样,概念也不能代替整个逻辑思维。有了概念,我们还需要对概念之间的关系进行判断。

以鲁迅先生《拿来主义》为例,该文属于驳论文体,文中包含了“抛给”“拋来”“送去”“送来”“拿来”“孱头”“昏蛋”“废物”“鱼翅”“鸦片”“烟枪烟灯”“姨太太”等具有时代特点的概念。另外,关于文化交流、发展的方式以及随时反省自己、保持思想独立等做人的道理,学生理解起来是比较困难的。学习此文的目的就在于养成学生的概念判断力,知道“我以前遇到过这样的情况,不该那样做,而该这样做”,“以后遇到这种情况,我该怎么做,我不该怎么做”。

“取其精华,去其糟粕”的道理虽浅显,但看透事物的“精华”与“糟粕”却不是容易的事。在具体而微的现象面前,究竟是先“占有”还是先“挑选”?对待外来遗产和外来文化,我们面临着一个亘古不变的选择难题:拿来?拒绝?还是恭伏?所以,可以在设计思辨训练的作业时,运用破立结合的论证方式尝试评论“洋节入侵,圣诞节将成‘第二春节’”的现象。这样,学习者更能强化概念判断意识,不断甄别与判断,树立“是与非”的审视观念,借助高阶思维处理信息,增强解决实际问题的能力。

(三)言语组合时意义生发的归纳

语言是思维的符号,阅读与写作中的语言训练,也就是思维训练,训练的方法有很多,比如记忆力训练、联想思维训练、专注力训练、物象观察训练、内视觉训练等,但是思维过程要完成由低阶到高阶的转化,有赖于话语的组合和意义的生发。

例如,《烛之武退秦师》一课中,为了完成“郑、秦、晋三方代表叙史”的学习任务,就需要重组文本信息。郑国弱小,因此从郑国的视角叙述,话语表达时重点在彰显其智慧,突出其如何转危为安;从晋国的视角叙述,可表现对郑国“无礼”的愤慨,晋国军队的雄壮,晋军如何审时度势、全师而退;从秦国的视角叙述,可表现秦伯如何毅然助晋、出兵攻郑,如何基于国家利益与郑结盟而还。难点是说清楚“晋文公与郑文公”“烛之武与郑文公”“烛之武与秦穆公”“晋文公与秦穆公”之间“礼”与“利”的博弈。

此外,找寻到语句A和语句B之间的相关性很重要,比如语句A:刘勰《文心雕龙》评“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。”语句B:魏禧《左传经世钞》评“如此辞令,真无一字不妙,无一着不老靠圆密。”AB语句组合后,学生可以捕捉到“外交辞令”这一中心话题点,然后生发语句C“一把‘利’刃,明里为秦,暗则为郑;处处言秦,处处为郑。攻心战术,深谋远虑。政治博弈,春秋之礼。”语句C的意义生发还可以有人文、科学、艺术、哲学等不同的方向,但大体要做到庄子“判天地之美,析万物之理”。要完成由语句A和B的组合,到语句C的意义实现,首先需要设计一个主话题,这个主话题中包含相近、相似或者相反的核心关键词,并由此形成思维链条,然后向不同的意义维度生发,深度挖掘其潜在的逻辑联系,最后尝试得出一个包含有更上位概念的总结式的结论,并用特定复句关系表达。这样的训练过程,让思维沿着语言支点爬升,有台阶、有梯度、有张力。

三、从学源性问题探究语文高阶思维的课堂评价策略

教师通过学生课堂的表现从学源性问题出发制定“高阶思维”课堂评价策略,可以考察学习者高阶思维能力,推理、分析学习者的思维品质,将思维可视化;并通过评价结果,开展一系列指向核心素养的逆向课程设计,从教材解读、学情分析、目标定位、基本理念、课程设计、教学重点难点、方法选择、教师关于高中语文统编教材的处理、教学实施的过程与方法、语言教态、教学效果等方面进行考评与优化。

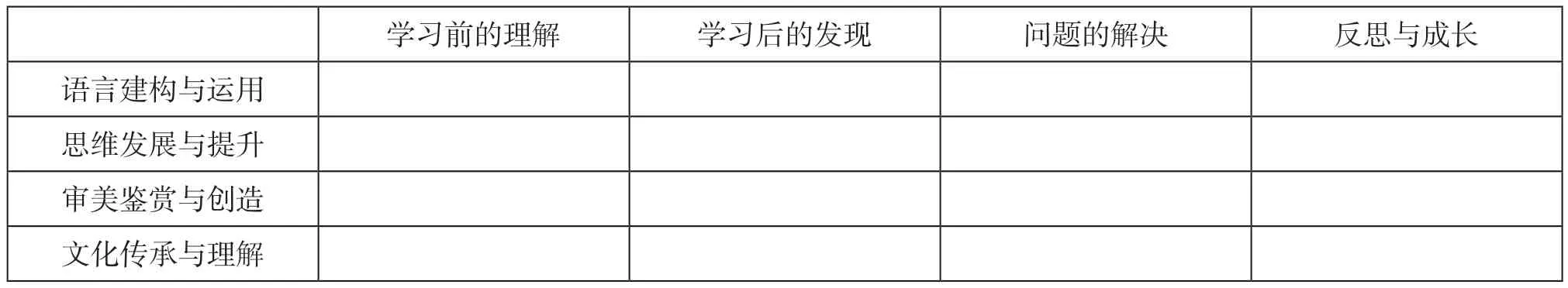

(一)发现性的记录评价

课堂上比较通用的是发现性记录评价,一般课文可以通过卡片、归纳等方法,体会教材的艺术魅力,做到有效的“语言建构与运用”;通过表格、对比等方法,辨析教材内容,让学生理解其相辅相成的作用,做到有据的“思维发展与提升”;通过创境趣学、任务引学、问题研学、活动助学、应用导学等方式,让学生在学习前和学习后感受、体验和内化,做到有用的“审美鉴赏与创造、文化传承与理解”,从而培养高级思维能力,取得深度学习的效果,如表1所示:

表1 发现性记录评价表

(二)探索性的教学量表

通过对学习内容指标的设计,探索学生高阶思维达成的成效。比如《烛之武退秦师》(见表2)一课,思维进阶是以“礼”为主线,归纳君臣对话语言的合理性,掌握春秋笔法特点;分析烛之武智退秦师的说理方法,了解和分析“礼、利”博弈的思维形式;分析秦师撤退的理由与原因,了解春秋文化的独特内涵,同时,将此篇习得的技能进行合理运用。

表2 课堂综合活动成果评价表

(三)归纳性的学习评价

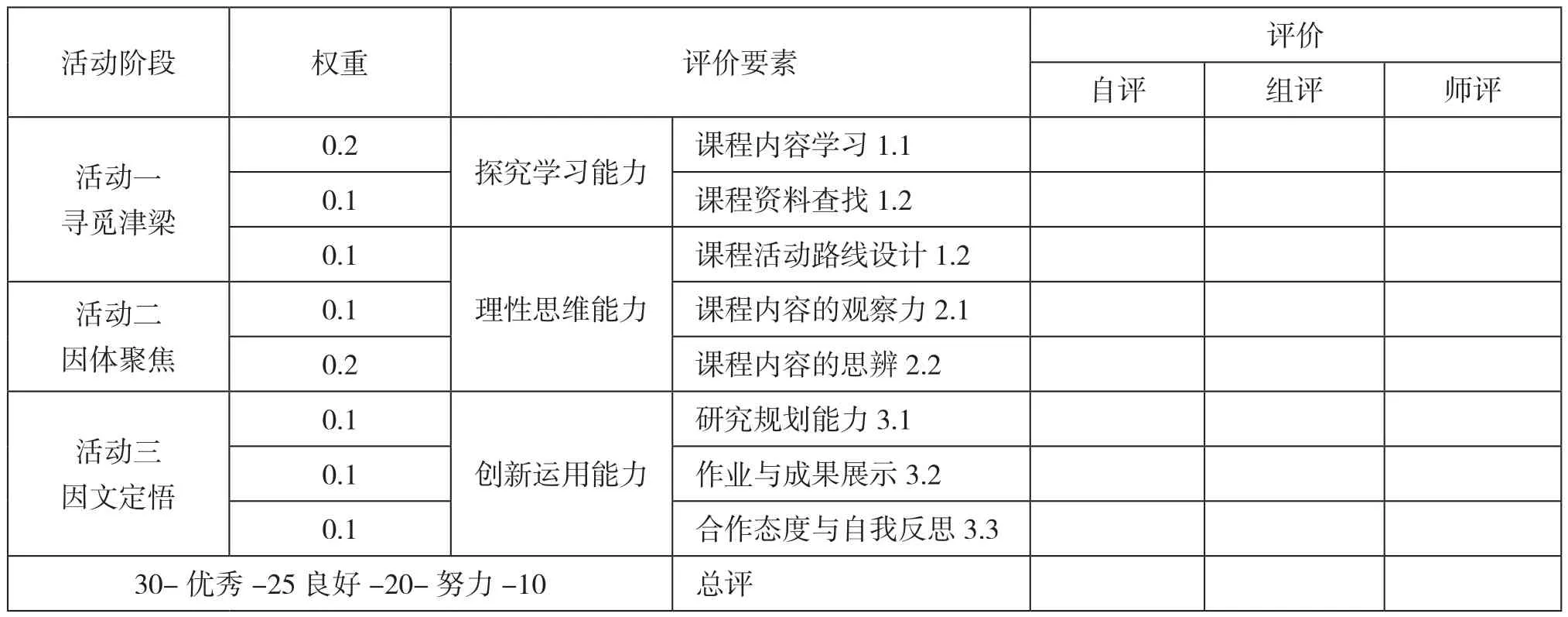

按照PTA(基本要素特征分析法)量表法的设计要求,我们还可以将学生参与活动的各个环节要素赋予权重(见表3),秉持以知识探索为主,发挥评价激励作用,设置优秀、良好、努力三个层次的评价标准,达到以评促学的教学目的。努力水平是指学习习惯不佳的同学在探究学习过程中所能达到的程度,良好水平是大多数同学都能达到的目标程度,优秀水平是学习习惯好的同学所达到的目标程度。

表3 课堂高阶思维活动能力评价量表

除了师生之间的评价,生生之间也可以通过自评、互评(见表4),就学习态度、合作探究、创新情况、完成情况等高阶思维能力在课堂的呈现做出一系列表现性评价[3]。这样,学生遵守学习场域的规范与深入学习情境的自由的协调融合,教师遵守学校教学模式的规范并享受学科教学模式的自由的协调融合。

表4 高阶思维活动成果互评表

四、结语

目前,培养学生的核心素养已经成为教育界的共识,但是如何培养核心素养仍是教育者探索的重点问题。核心素养作为课程育人价值的集中体现,必然要贯穿于课程的目标、结构、内容,教学实施以及质量标准与评价的整个过程中,深度学习是较现实的路径。“课改”必须 “改课”,课堂范式必须聚焦素养为本和学生学习中心,而培养学习者的高阶思维能力是重中之重。学源性问题的情境性、主观性、差异性和多样性特点,要求研究者必须从教师、学生、教材、课堂等多角度入手,突破培养高阶思维能力的主要障碍,寻找有效策略来加强教学要素与教学目标、教学内容、教学活动之间的内在联系,在尊重学生之间差异性的前提下,努力提升学生的思维品质,完成具有挑战性目标的学习任务。