非对称开挖局部构件失效对支护体系的影响

2022-11-25魏焕卫

魏焕卫,武 韬

(山东建筑大学土木工程学院,山东 济南 250101)

近年来,随着基坑工程的发展,建筑基坑的种类不断增加,两侧挖深不同的非对称开挖基坑越来越常见。基坑支护结构出现初始的局部构件破坏后,支护体系改变原有的传力路径,最终达到新的平衡状态,该过程会有更多的构件被不断地破坏,称为连续性破坏。在土木工程领域,冗余度被认为是结构抵抗连续性破坏的能力[1],拥有充足冗余度的结构即使出现构件的初始破坏也不会发展为大范围、后果严重的连续性破坏。国内外已有多个基坑连续性破坏的案例[2-5],造成了巨大的经济损失,因此基坑的抗连续性破坏问题已引起很多关注。

胡强等[6]建立了深基坑支撑杆件的功能函数,运用几何法进行了基坑支撑杆件的可靠度分析。薛秀丽等[7]指出,基坑开挖前降水造成的围护结构侧移量在最大允许侧移量中占比较大,并研究了开挖前降水条件下基坑围挡结构-地层相互作用机制。程雪松等[8]采用显示有限差分法、离散元法及模型试验对局部支护结构失效下土压力和支护结构受力情况进行了分析。郑刚等[9-10]对钢支撑排桩基坑、存在空间效应的悬臂桩基坑进行了模拟及试验研究,指出其在局部破坏下的连续性破坏机理。雷亚伟[11]对内撑式和桩锚式排桩支护基坑的连续性破坏机理及控制进行了研究,提出阻断单元法及其在悬臂、内撑式及桩锚式排桩支护基坑中的具体设计原则,并采用有限差分法进行了应用模拟与验证。郑刚等[12]、徐长节等[13]分别对非对称基坑分布降水开挖引起的围护结构变形及非对称开挖基坑变形进行了数值模拟分析,指出非对称开挖基坑的变形性状特点。卢漉[14]对非对称基坑支护结构受力性能进行了分析,提出了非极限状态下土压力计算优化的建议。由相关研究成果可见,目前对非对称开挖基坑的连续性破坏分析较少。

本文利用三维有限元软件PLAXIS3D,采用构件拆除法对非对称开挖基坑在不同条件下局部构件失效进行了模拟,并对整体支护体系的响应进行了分析,提出了考虑连续性破坏时对支护桩配筋弯矩放大以提高支护结构冗余度的设计方法。

1 计 算 模 型

1.1 数值模拟模型的建立

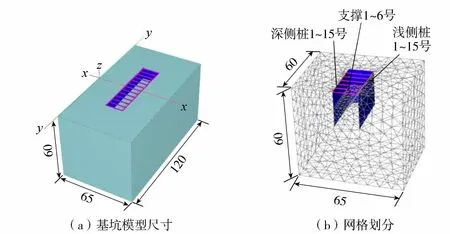

为研究非对称开挖基坑长度方向由局部构件失效引发的连续性破坏机理,利用三维有限元软件PLAXIS 3D建立基坑模型进行分析。基坑模型的平面尺寸为60 m×15 m,浅侧挖深初步取为8 m,基坑开挖影响范围通常为3~4倍基坑挖深,模型土体深度为60 m,最终确定该模型的尺寸如图1所示。模型采用单一且均质的土层。为更好地考虑土体在初始加载和卸载-重加载过程中刚度的不同,选取土体硬化模型为本构模型。土体容重为17 kN/m3,黏聚力c=25 kPa,内摩擦角φ=17°,三轴固结排水试验割线模量E50=8 000 kPa,切线模量Eoed=8 000 kPa,卸载再加载模量Eur=40 000 kPa。采用排桩内支撑支护结构,排桩桩径1 000 mm,桩间距1 000 mm,桩长22 m,根据等刚度原则,将支护桩等效替换为板桩墙,计算可得板桩墙厚度为665 mm。基坑模型为对称结构,对称面为xOz面,故仅取模型一半进行分析。将支护桩及支撑从基坑对称面沿y坐标值增大方向依次命名桩1~15号和支撑1~6号。将板桩墙沿基坑长度方向等分为15段,每一小段代表一根支护桩,取每一小段中点处y坐标值,用来提取桩后土压力及桩身弯矩。在地面标高0 m处设冠梁及一道钢筋混凝土支撑,支撑间距5 m,弹性模量E=36 GPa。冠梁的截面尺寸为高800 mm,宽1 200 mm;内支撑截面尺寸为高800 mm,宽1 000 mm。基坑模型如图1所示,不考虑地下水的影响。综合考虑计算速度与精度,对基坑进行局部网格加密。

图1 基坑有限元模型及分析网格(单位:m)Fig.1 Finite element model of excavation and meshes(unit:m)

1.2 模拟方法

实际工程中,支护结构的局部构件可能会由于设计缺陷、施工质量问题或偶然荷载等情况遭到破坏,失去原有的支护作用,导致整体结构受力发生变化,进而引发连续性的整体破坏。本文利用构件拆除法模拟初始支护构件失效来研究非对称开挖基坑不同工况下深、浅侧支护结构受到的影响及其变化规律。

a.初始工况:浅侧开挖8 m,在距浅侧5 m处为挖深分界线,挖深差2 m,分界处采用1∶1放坡。

b.算例1:分别拆除对称面处1、2、3根支撑。

c.算例2:分别拆除开挖较深侧的2、4、6根桩。

d.算例3:分别拆除开挖较浅侧的2、4、6根桩。

e.算例4:在挖深差分别为2 m、4 m、6 m的情况下拆除深侧2根桩(图2(a))。

f.算例5:在距浅侧5 m、7 m、9 m为挖深分界线的情况下拆除深侧2根桩(图2(b))。

图2 算例4、5中基坑分析模型(单位:m)Fig.2 Excavation analysis model in example 4 and example 5(unit:m)

2 连续性破坏传递机理分析

2.1 支撑失效情况

2.1.1 桩后土压力

图3为算例1中不同数量支撑失效情况下深、浅两侧桩后深度3 m处土压力变化系数(相应构件失效情况下土压力大小与失效前土压力大小的比值,本文土压力深度均为桩后-3 m处)。由图3可知,在局部支撑失效时,邻近失效支撑区的深、浅侧桩桩后土压力都受到不同程度的影响,且影响程度随着失效支撑数量的增多而增大。在距离失效支撑较近区域的支护桩,无论深侧还是浅侧,都出现了土压力减小的现象,而较远区域的桩后土压力则出现增大的现象,且增减程度随着失效支撑数量的增多而增大。在1、2、3根支撑失效时,邻近区域桩后土压力最小值分别减小为原来的0.85、0.58和0.3,较远区域桩后土压力最大值分别增加至原来的1.02倍、1.13倍和1.25倍。桩后土压力所受影响范围也随着失效支撑的增多而增大,影响范围在1、2、3根支撑失效时分别约为11 m、16 m和18 m。

图3 算例1深、浅两侧支护桩桩后土压力变化系数Fig.3 Curves of earth pressure change coefficient in example 1

分析其原因为:支撑失效后,支护桩侧移刚度降低,邻近失效支撑区域的支护桩发生向坑内的位移,位移通过冠梁的协调作用传向远处的桩,使得排桩整体向坑内偏移,桩后土体出现失稳滑动趋势,支撑失效数量越多,滑动范围越大,滑动趋势越明显。失稳滑动土体外侧水平面上主应力方向发生偏转,最大主应力方向平行于失稳滑动土边缘,形成土拱效应[8],使得失效支撑远处的桩后土压力增大,且离失效支撑越近,土拱效应越明显。但在失效支撑附近区域的支护桩侧移刚度由于支撑失去作用而大幅度减小,产生较大的位移,桩后土体沉降明显,导致作用在桩后的土压力有所降低,即产生卸荷效应。深侧桩由于挖深较深,从而侧移刚度较浅侧小,较大的侧移量产生较强的卸载效应使得桩后土压力减少量大于浅侧而增加量小于浅侧。

2.1.2 桩身最大弯矩

定义基坑局部构件失效引起桩身最大弯矩与失效前桩身最大弯矩比值为弯矩传递系数I[8]。图4为算例1深、浅两侧桩身弯矩传递系数。受土压力变化的影响,桩身弯矩的变化趋势与土压力变化趋势大致相同——失效支撑区桩身最大弯矩减小,邻近失效支撑区最大弯矩增大,且随着距离变远,桩身最大弯矩增大程度减小。这是因为在1号支撑失效时,失效支撑区支护桩的作用力会通过冠梁传至邻近的支撑,导致2号支撑轴力增加,称为支撑失效荷载传递的就近现象[7],造成2号支撑邻近区域桩身弯矩增大,且增大效果的影响超过了桩身侧移引起的卸荷效果的影响,使得该区域桩身最大弯矩增大。同理可观察到当2号、3号支撑相继失效时,在3号、4号邻近区域的桩身最大弯矩增大,且随着失效支撑数量的增多,通过冠梁传递的荷载也就越多。在1、2、3根支撑分别失效时桩身最大弯矩增量分别达到4%、7%和9%。浅侧桩较大的侧移刚度使得弯矩传递系数略高于深侧桩。

图4 算例1深、浅两侧支护桩及桩身弯矩传递系数曲线Fig.4 Curves of moment transfer coefficient in example 1

由上述分析可知,支撑失效情况下,在失效支撑区的支护桩不易发生受弯破坏;而邻近失效支撑区的支护桩和相邻失效支撑区则需要充分的冗余度来抵抗连续性破坏的发生,且支撑失效更易引起浅侧桩的受弯破坏。

2.2 支护桩失效情况

2.2.1 冠梁水平位移

根据GB 50497—2019《建筑基坑工程检测技术标准》,不论基坑安全等级为几级,均应对围护墙顶部水平位移进行监测,以判定基坑支护结构的稳定性。对于非对称开挖基坑,由于深、浅两侧支护结构的受力差异,因此顶部冠梁位移与对称基坑也不相同。

冠梁初始位移及算例2冠梁的位移增量(以向基坑内为正)曲线如图5所示。在初始工况下,深侧冠梁位移量为正值,向基坑内移动,在坑角处位移出现负值,向坑外移动。浅侧冠梁受深侧传来的推挤作用,发生向坑外的位移,邻近坑角处则出现向坑内的位移。

图5 冠梁初始位移及算例2冠梁位移增量Fig.5 Initial displacement of top-beam and displacement increment in example 2

深侧桩失效的情况下,来自支护桩的作用力降低,浅侧桩出现反推挤现象,使得深侧冠梁整体发生向坑外的位移而浅侧冠梁发生向坑内的位移。失效桩越多,反推挤现象越明显。深、浅两侧冠梁的最大位移增量均约为29 mm。对于一级基坑,支护结构墙顶位移限值为30 mm,侧向支护体系存在位移超限的风险。当基坑宽度减小而内支撑截面尺寸不变时,内支撑长度减小,抗弯刚度增大,来自浅侧桩的反推作用在水平方向产生了相对于较宽基坑更大的位移分量,从而对深侧桩的反推挤效果更明显。

2.2.2 支护桩后土压力

实际工程中,深侧桩最大桩身弯矩大于浅侧桩,且基坑中部支护桩的弯矩较大,在设计强度不足或施工质量存在问题的情况下易先破坏(假设支护桩破坏为受弯破坏)。浅侧桩桩后土压力引起的桩身弯矩小于深侧,但仍可能由于设计缺陷等原因引起连续性破坏造成损失,因此对浅侧桩失效后的连续性破坏传递亦需重视。

图6为算例2、3不同数量深侧桩失效情况下桩后土压力变化系数曲线。从图6可见,在深侧2、4、6根支护桩失效时,作用在深侧未失效支护桩的土压力显著上升,最大上升量分别达50%、60%和110%。随着未失效支护桩距离的增加,土压力增量显著下降。这是因为支护桩失效后失效区的土体产生较大的位移和变形,引发周围未失效区土体形成显著的土拱效应,使得未失效支护桩的桩后土压力大幅上涨,而距离坑角较近的支护桩由于空间效应[10],土体以及支护桩的变形在局部构件失效情况下所受的影响都较小,从而土压力变化较小。位于浅侧的支护桩桩后土压力均出现减小现象,且与失效桩桩号相同的浅侧区域减小较为明显,在6根支护桩失效时桩后土压力最大减小量为50%。在非对称开挖的基坑中,内支撑对深、浅侧支护桩的受力及变形进行协调,深侧支护桩由于挖深大、变形大,通过内支撑对浅侧桩产生了向基坑外的推挤作用;深侧桩在失效的情况下,作用在冠梁的力减小,由支撑对浅侧桩产生的推挤作用降低,使得浅侧桩产生向基坑内的位移增量,并通过冠梁协调传向更远处,浅侧桩整体出现卸荷效应,桩后土压力降低。在浅侧桩失效情况下,靠近失效支护桩的同侧桩桩后土压力显著上升,增量沿着长度方向递减,异侧桩桩后土压力则减小,且土压力变化系数也与深侧桩失效后基本一致。

图6 算例2、3下两侧支护桩桩后土压力变化系数曲线Fig.6 Curves of earth pressure change coefficient in example 2 and 3

2.2.3 桩身最大弯矩

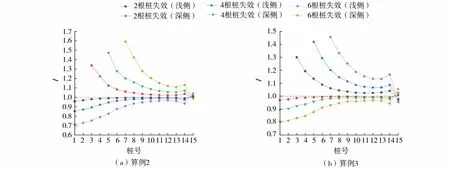

图7为算例2、3不同数量支护桩失效情况下深、浅两侧支护桩桩身弯矩传递系数。由图7可见,支护桩失效情况下弯矩传递系数变化曲线与土压力变化系数曲线趋势高度一致。深侧桩失效情况下土拱效应造成土压力显著上升,引起邻近未失效支护桩桩身最大弯矩激增,增幅分别为33%、47%、59%。浅侧桩向坑内位移发生卸荷效应,造成桩后土压力降低,从而引起桩身弯矩降低。相比于深侧桩,浅侧桩在失效后同侧及对侧的最大桩身弯矩变化呈相同的变化趋势,且弯矩传递系数大小十分接近,在4根、6根支护桩失效情况下差别仅约0.1。可见非对称开挖基坑深、浅两侧支护结构都必须具有足够的冗余度来抵抗连续性破坏的发生。

图7 算例2、3深、浅两侧支护桩桩身弯矩传递系数变化曲线Fig.7 Curves of moment transfer coefficient in example 2 and 3

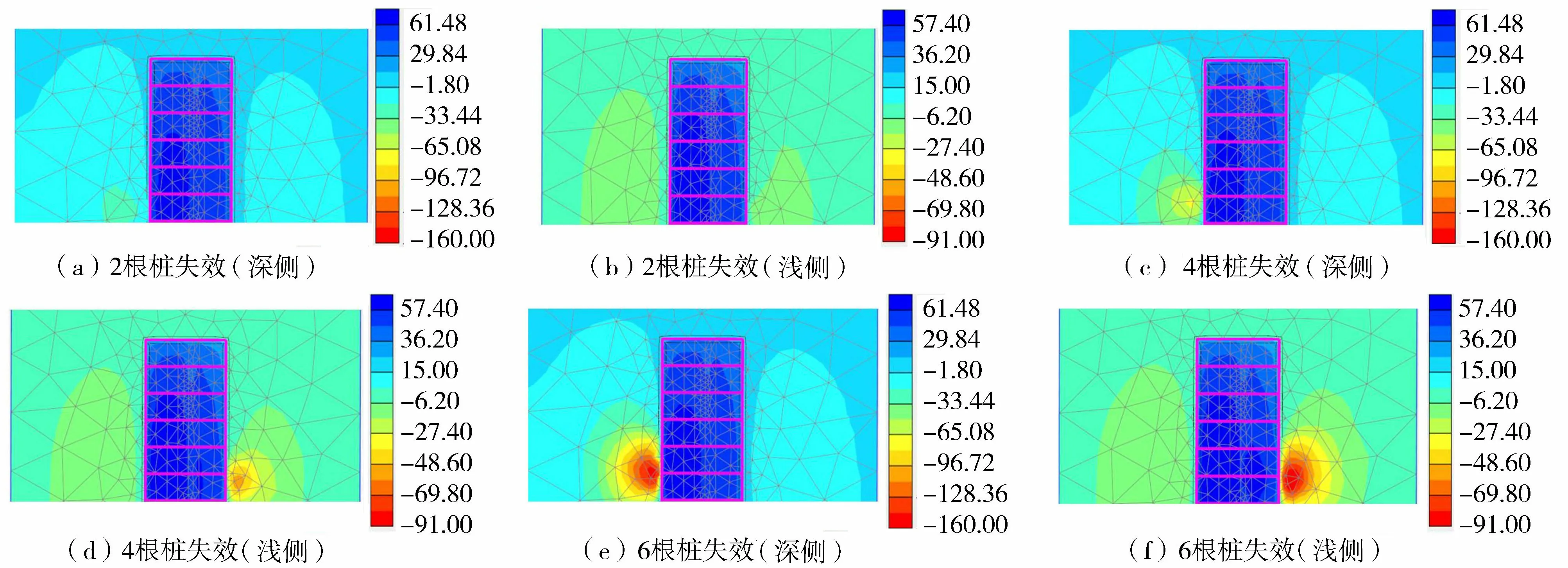

由分析得知,在支护桩局部失效的情况下会引起同侧的未失效桩破坏风险增大,而位于异侧的支护桩反而在受弯破坏方面更为安全。在沿基坑长度方向发生的连续性破坏问题中,距离局部破坏位置越近的支护桩,其所受影响越严重。为了较好地推断连续性破坏发生的可能性,令支护桩受拉钢筋达到抗拉极限强度时桩身最大弯矩与支护桩的设计弯矩比值为桩身安全系数K[8],并与I进行对比,当I 2.2.4 土体竖向位移 如图8所示,支护桩失效后基坑深、浅两侧土体均发生较大范围的沉降,深、浅两侧坑边土体随着失效桩数的增加沉降量愈来愈大,最大沉降增量依次约为45 mm、75 mm。由于浅侧桩嵌固深度大,对土体向坑内的位移约束较强,导致浅侧6根支护桩失效后最大沉降量为91 mm,小于深侧桩失效后的160 mm。土体的沉降区域大小随着失效支护桩数的增多变化并不明显。 图8 算例2、3土体竖向位移(单位:mm)Fig.8 Vertical displacement of soil in example 2 and 3(unit:mm) 实际工程中,由于建筑结构的不同往往需要非对称开挖基坑具有不同大小的挖深差,而挖深差的改变也将对局部破坏情况下支护体系的响应和连续性破坏的发生产生不同程度的影响。 如图9所示,对于算例4,当挖深差增大时,深侧桩嵌固深度减小,作用在深侧桩的主动区土压力增大,在2根支护桩失效的情况下,土拱效应更加显著,邻近支护桩后的土压力变化系数更大,在挖深差2 m、4 m、6 m时分别为1.48、1.89和2.28。浅侧桩在挖深差为2 m时桩后土压力整体减小,但在4 m和6 m时出现整体桩后土压力增大的现象,究其原因为当挖深差较大时,作用于深侧桩的主动区土压力增大,通过支撑对浅侧冠梁推挤作用加强,浅侧冠梁出现向坑外的位移(算例4中浅侧冠梁最大位移(以向基坑内为正)初始工况为-5.10 mm,挖深差为2 m、4 m、6 m时位移分别为-3.45 mm、-8.22 mm和-13.99 mm),从而使得桩后土压力增大。 图9 算例4两侧支护桩桩后土压力变化系数及弯矩传递系数曲线Fig.9 Curves of earth pressure change coefficient and moment transfer coefficient in example 4 不论深侧、浅侧,在挖深差增大的情况下弯矩传递系数都有显著增大。同图7,挖深差2 m的情况下浅侧桩由于卸荷效应引起桩身最大弯矩减小,在4 m、6 m挖深差下2根支护桩失效后邻近的未失效桩最大弯矩分别增加了23%、53%,深侧桩则增量更大,分别达到33.8%、87%、160%。且每增加2 m的挖深差,深侧桩的最大弯矩增量更大,从2 m增加到4 m再到6 m,弯矩传递系数增加了0.53、0.73,远大于浅侧的0.25和0.32。 对于浅侧桩,在挖深差为4 m和6 m时,即挖深差较大的情况下,深侧桩承担的主动土压力较大,支撑轴力增大,同时对浅侧桩的推挤作用加强,因而在挖深差较大的情况下,局部支护桩失效引起的深、浅两侧支护桩弯矩传递系数均较大。 开挖深度超过10 m时,基坑为一级基坑,γ0=1.1,K=2.063。从图9可知,挖深差6 m时,2根支护桩失效引起邻近未失效支护桩弯矩传递系数在3号桩处为2.6,到7号桩处的2.068,均超过桩身安全系数,会发生严重的连续性破坏。 从图10可直观看到,在深侧2根桩失效的情况下,开挖分界线不同对弯矩传递系数的影响十分微小,开挖分界线每向深侧移动2 m,弯矩传递系数最大增量在1%左右。随着开挖分界线向深侧移动,深、浅两侧桩的最大桩身弯矩均小幅增大。这是因为在开挖分界线不断靠近深侧的过程中,基坑内土体不断增多,同一深度自重应力增大,被动区的土抗力增大,对桩身最大弯矩处施加力矩,造成深、浅两侧桩桩身最大弯矩增大。 图10 算例5弯矩传递系数曲线及被动区土抗力Fig.10 Moment transfer coefficient curves and passive earth pressure in example 5 由分析可知,对于挖深差较大的非对称开挖基坑,在初始支护桩破坏失效后更容易引起连续性破坏,造成严重的工程损失。局部构件失效情况下,弯矩传递系数从基坑中部失效桩处沿长度方向递减,当弯矩传递系数超过桩身安全系数时引起临近桩的破坏。进行支护桩设计时若考虑连续性破坏,可将超出桩身安全系数的弯矩传递系数部分作为设计时的放大系数,将放大系数与支护桩弯矩设计值之积作为最终配筋弯矩对基坑中部若干支护桩进行抗弯承载力计算,使桩身具有一定的承载力储备。 对于沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土支护桩,其正截面受弯承载力应符合下列规定: (1) 式中各项参数见JGJ 120—2012《建筑基坑支护技术规程》。 考虑连续性破坏后正截面受弯承载力应满足(仅在I>K时): (2) 在以往相关的研究中,基于不同标准,学者们提出了冗余度表达方式[15],其中冗余储备因子R为结构极限承载力与设计荷载的比值,定义为 (3) 式中:Lintact为结构极限承载力;Ldesign为设计荷载。 假设对算例4中基坑中部1号、2号、3号桩进行加强设计,放大系数均取2根桩失效下的1.532,则此时的K为3.16,远超2.6。同时对应式(3)Lintact增加而Ldesign不变,基坑具备了更大的冗余储备因子,抵抗了连续性破坏的发生。 基于式(2)设计,得到了支护桩极限承载能力的提升,且基坑中部最危险支护桩初始破坏的概率降低,保证了支护结构初始的安全性,同时有足够的冗余度抵抗连续性破坏。 a.支撑失效后,失效支撑远处的支护桩桩后土由于失稳发生应力偏转,形成土拱效应,从而土压力增大,但失效支撑附近区域桩身位移大,桩后土体沉降明显,桩后土压力降低。深侧桩较大的侧移量产生较强的卸荷效应,使得桩后土压力减少量大于浅侧而增加量小于浅侧。支撑失效下在失效区的支护桩不易发生受弯破坏,而邻近失效区的支护桩和相邻支撑则需要充分的冗余度来抵抗连续性破坏的发生,且支撑失效更易引起浅侧桩的受弯破坏。 b.支护桩失效时,作用在失效桩同侧的未失效桩桩后土压力显著上升,位于异侧的支护桩桩后土压力均出现减小现象,且与失效桩桩号相同的异侧区域减小较为明显。在非对称开挖的基坑中,深侧桩对浅侧桩产生向基坑外的推挤作用。在深侧桩失效的情况下,浅侧桩向基坑内的位移增量出现卸荷效应,桩后土压力降低。当浅侧桩失效时,深侧桩进一步向浅侧方向推挤,从而产生卸荷效应,使得桩后土压力降低。 c.深侧桩失效情况下,浅侧桩出现反推挤现象,深侧冠梁整体发生向坑外的位移,而浅侧冠梁发生向坑内的位移。失效桩越多,反推挤现象越明显。基坑宽度减小而内支撑截面尺寸不变时,内支撑长度减小,抗弯刚度增大,浅侧桩的反推作用将在水平方向产生相对于较宽基坑更大的位移分量,从而对深侧桩的反推挤效果更明显。 d.支护桩失效后基坑两侧土体均发生较大范围的沉降,随着失效桩数的增加,沉降量愈来愈大,最大沉降量浅侧小于深侧。土体的沉降区域大小随失效桩数增多变化并不明显。 e.挖深差增大时,深侧桩嵌固深度减小,作用在深侧桩的主动区土压力增大,通过支撑对浅侧桩的推挤作用加强。挖深差增大时局部桩失效引起的深、浅两侧桩弯矩传递系数均增大。 f.深侧桩失效情况下开挖分界线不同对弯矩传递系数影响十分微小。随着开挖分界线向深侧移动,被动区的土抗力增大,对桩身最大弯矩处施加力矩,深、浅两侧桩的最大桩身弯矩均小幅增大。 g.考虑连续性破坏进行支护桩设计,可将超出桩身安全系数的弯矩传递系数部分作为设计时的放大系数,将放大系数与支护桩弯矩设计值之积作为最终配筋弯矩对基坑中部若干桩进行抗弯承载力计算,使桩身具有足够冗余储备以抵抗连续性破坏的发生。

2.3 不同挖深差情况

2.4 不同开挖分界线情况

3 基于冗余度的支护桩设计方法

4 结 论