海南岛降水时空分布规律研究

2022-11-25刘溅洪罗来正李茜王健坤

刘溅洪,罗来正,李茜,王健坤

(西南技术工程研究所,重庆 400039)

引言

装备(产品)在环境的作用下容易出现破坏和失效,导致其性能和寿命的降低。20世纪60年代,美国国防部调查表明[1]:环境造成的武器装备的损坏达到了使用过程的50 %以上,超过了作战损坏,严重制约了国防事业和经济的发展。因此,研究装备(产品)在不同环境中的适应性对于提高装备的服役性能和产品的寿命等具有重要意义。影响装备(产品)性能的环境因素主要包括温度、湿度、太阳辐射、降水等自然环境条件和大气污染物、电磁辐射、沙尘等诱发环境条件[2]。国内外出版了Def Stan 00-35[3],GJB 1172[4]等标准手册来描述全球和全国环境因素分布规律,同时制定了相应的实验室环境试验标准来检验和考核装备(产品)在各单因素和多因素下的环境适应性,如ML-STD-810H[5],GJB 150A[6]等。自然环境中降水条件对装备防雨密封性部位[7]、舰空导弹[8]等的影响比较大,因此上述标准中就包含淋雨试验以及盐雾试验。降水对装备(产品)的影响主要是雨的扑击作用、积雨/渗透作用和污染物腐蚀作用,造成材料强度降低、锈蚀、元器件膨胀或破裂、电子电器设备失效等[6]。另外,降雨粒子对入射电磁波的散射和对电磁波的吸收导致电磁波能量的衰减,直接影响雷达装备和红外装备最大效能的发挥[8]。因此,装备(产品)性能的充分发挥和环境适应性的考核验证,必须充分分析其全寿命期所面临的降水环境。

海南岛位于中国南海西北部,是祖国南疆的重要门户,战略地位十分重要。海南岛全年降水充沛[9,10],降水时间长,多暴雨[11],且雨水中含有腐蚀性介质氯离子。因此,海南岛降水可能更容易造成装备(产品)的腐蚀失效。因此,急需开展海南岛降水时空分布规律研究,为装备(产品)的环境适应性考核验证和腐蚀防护设计提供输入。

1 数据与方法

本文所用降水资料为国家气象中心整编的海南岛上18个国家级地面气象观测站2010~2020年的逐小时降水资料。考虑到记录的完整性和可比性,本文挑选一年内缺测时间不超过30天的台站分析。另外,文中涉及的海南岛地图是基于国家自然资源部地图技术审查中心主办的“标准地图服务系统”下载的审图号为GS(2019)3333号的标准地图制作,底图无修改。

本文所用研究方法如下[12,13]:①当小时降水量大于等于0.1 mm时表示该小时发生降水,且降水时长记为1 h;②平均降水量为2010~2020年间年/月发生降水的累积值与年份的商,平均降水时长为2010~2020年间年/月发生降水的累积时长与年份的商,平均降水强度为平均降水量/平均降水时长。③文中时间均指北京时间,昼雨和夜雨分别指8:00~20:00和20:00至次日8:00出现的降水,其累计量分别为昼雨量和夜雨量。④降水时长1~3 h为短历时降水,4~6 h为中历时,7~12 h为长历时,≥13 h为超长历时。⑤短时强降水指小时降水量≥20 mm的降水,极端短时强降水指小时降水量≥50 mm的降水。

2 结果与讨论

2.1 年降水空间分布特征

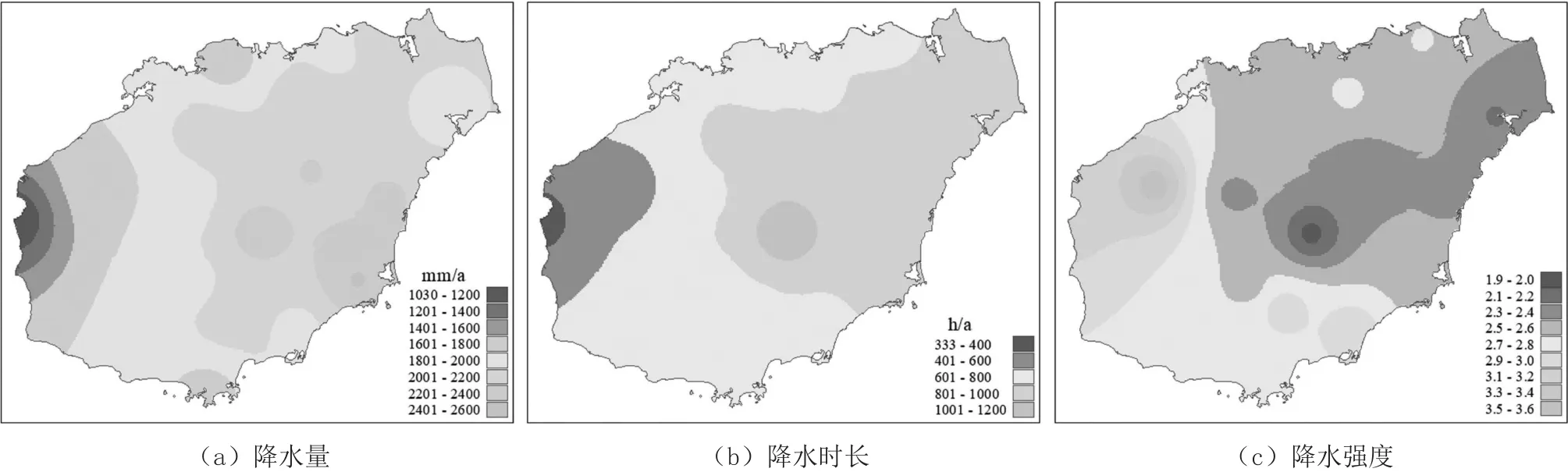

海南岛2010~2020年间平均年和小时降水量,以及年均降水时长如图1所示。图1(a)表明海南岛降水充足,年均降水量达到1 962 mm,各观测站在1 030~2 412 mm之间,空间上分布差异明显,呈现出东部多于西部的规律,东部年降水量是西部的2倍以上。具体的是万宁观测站的降水量最高,琼海、琼中和屯昌等站年均降水量也较高,分别达到了2 219 mm、2 305 mm、2 214 mm;年均降水量由该四处观测站向西、南、北三个方向逐渐减少,东方观测站年降水量最低。图1(b)显示海南岛年均降水时长在(333~1 186)h之间,空间分布差异也较大;其与年均降水量的分布规律基本一致,即以东部沿海地区降水时间较长,向西逐渐变短,东部降水时长为西部的2~3倍。其中年均降水时间最长和最短分别出现在琼中和东方观测站。从图1(c)可以看出,海南岛的整体降水强度较高,最高达到了3.5 mm/h,最低也在1.9 mm/h以上;其分布规律几乎与年降水量和时长相反,以中部五指山脉为界,东部较小,西部较大,具体为昌江站附近平均小时降水量最大,琼中站附近的降水强度较低。

图1 海南岛2010~2020年平均降水量、降水时长和降水强度的分布情况

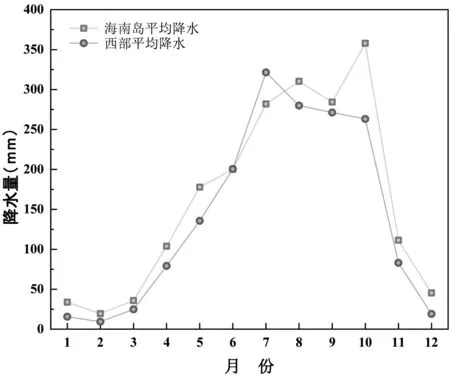

海南岛主要受热带天气气流系统控制[14],冬季还受温带南下冷空气系统的影响。夏季时,海南岛盛行东南风和西南风,其中来自印度洋的湿暖空气(西南风)被越南山阻隔而难以到达,对降水贡献小[15]。海南地形为四周低平,中间高耸,受东南季风影响明显,并且东部常年受台风影响,造成了中部山地和东部沿海地区形成迎风坡,年降水量多[16];西部沿海地区为东南季风的背风坡,并且受中部山地影响,台风影响小。另外,冬季时,来自东北的冷空气被东部五指山脉阻隔,在西部难以形成降水。因此,上述原因造成了海南岛降水量、降水时长呈现东多西少的分布。图2是海南岛整体和其西部11年间平均降水量逐月的变化情况。由图可知,除了6月和7月份外,海南岛西部月平均降水量均低于整体降水量,这说明在各个季节/月份中,气流对东部降水影响更大,而山脉的存在减少了气流对西部降水的作用[17]。另外,从图中还可以看出,海南岛平均降水量最高出现在十月份,而随后发生了断崖式的下降。发生这种现象的主要原因是海南岛多台风天气,该天气系统会引发强降水的发生,海南岛2010~2020年间十月份出现台风天气的次数仅次于七月,台风天气贡献了大量的降水量,从而十月成为雨季的主高峰期[18]。在十一月时,由于季风作用的减弱,以及没有出现台风天气,所以降水量下降幅度较大。相比之下西部十月份降水量没有发生突变现象,说明台风天气对该地区降水量影响较小。

同时,还能从图2中看出,海南岛降水量全年呈现出先降低后升高再降低的变化规律,出现了明显的雨季(5~10月)和旱季(11~4月)[19]。最高降水量(357.9 mm)出现在10月份,2月份的降水量最低为19.5 mm,从季节变化分析知降水量由多到少的排序为:夏季>秋季>春季>冬季,降水季节性变化主要是受季风影响的结果。季风是东亚地区雨带季节性移动的主要推动力,南海季风爆发后,从5月中下旬开始雨带开始北移,10月才出现明显的南撤。由此海南岛雨季较长,9月中下旬提前进入秋汛期峰期,并能维持至10月中旬。

图2 海南岛平均降水量逐月变化情况

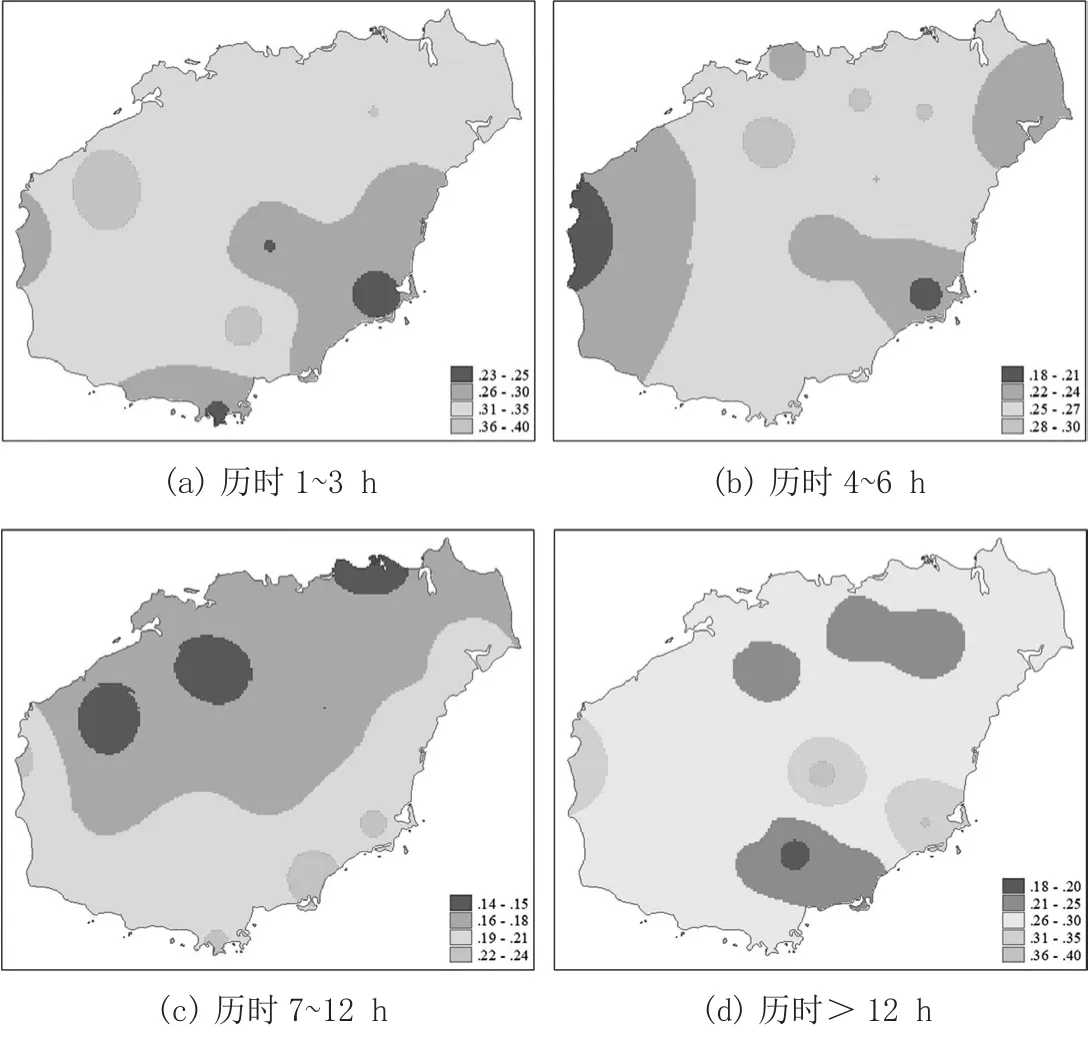

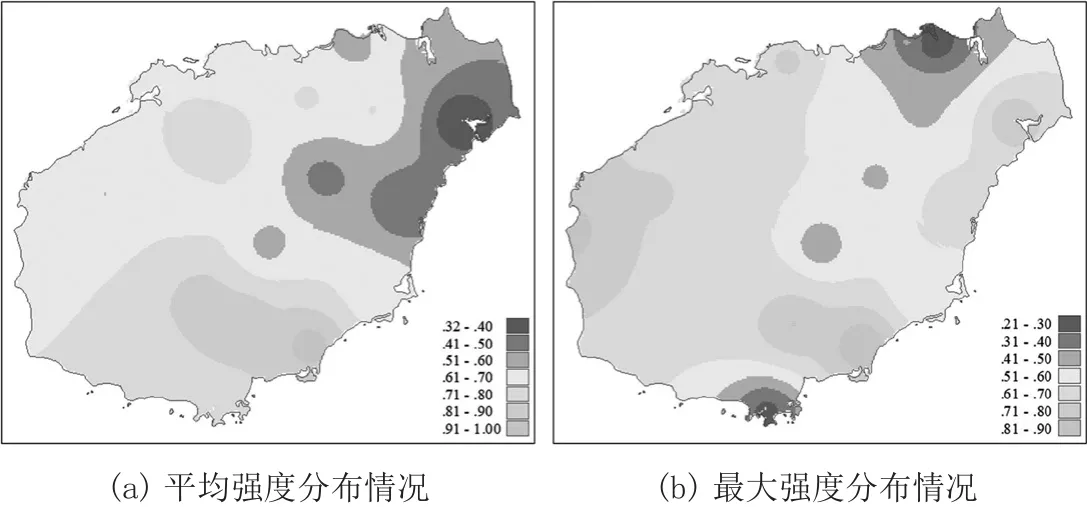

由上述结果可知海南岛东部降水量和时长均较大,但是降水强度较低,其呈现出与西部相反的规律。为了进一步探究三者之间的相关性,利用线性相关方法计算了各观测站历年间降水量与降水时长和强度间的相关系数,如图3所示。由图3(a)可知,降水量与降水时长间的相关系数在0.32~0.94之间,呈现出东部低南部高的分布规律,具体的是文昌地区最低,陵水地区最高。整个五指山脉地区的相关系数也较高。图3(b)显示海南岛降水量与降水强度间的相关系数在0.21~0.87之间,整体稍低于降水时长的影响,其分布规律为东西部沿海较高,南北部沿海较低。综上所述,海南岛北部和南部降水量受时长影响较大,强度影响较小;东部沿海强度影响更大,时长较小;其它区域受两者共同影响较大,但以东南沿海的影响作用更显著。

图3 海南岛2010~2020年平均降水量与和降水强度相关系数的空间分布

2.2 降水日变化规律

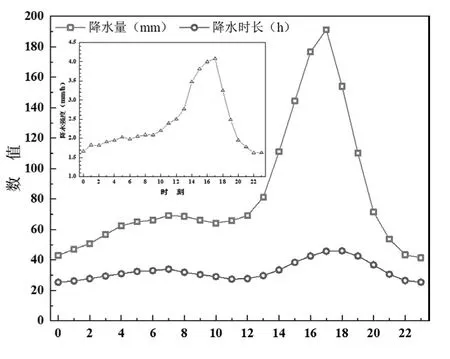

降水日变化是局地天气和气候的一个重要特征,与水循环密切相关。研究降水日变化过程对人类活动、装备服役等具有重要的意义。图4是海南岛11年间降水量、降水时长、降水强度的日变化曲线。由图可知,降水量和降水强度日变化中出现明显的尖锐单峰,峰宽约8 h,出现在12:00~20:00,最大降水量和降水强度出现在下午17:00。一天中最高降水量达到了191.3 mm,它是最低降水量(41.4 mm,出现在23 h:00)的4.6倍。最高降水强度为4.1 mm/h,其达到了最低降水强度(1.6 mm/h,出现于22:00)的2.6倍。上述现象说明海南岛的降水量和降水强度具有明显的日变化特征。另外,降水量和降水强度在晚上21:00至次日11:00之间的变化幅度不大,基本上处于同一水平线上。与上述两者相比,降水时长没有出现明显的尖锐单峰分布,但是最大降水时长(46 h)也出现在17:00/18:00附近,其峰形较宽,说明降水时长的日波动并不明显,即各时段发生降水事件的概率相差不大。最短降水时间出现在24:00,其值约为25.4 h。降水时长极值间的差异没有降水量和降水强度间的差异大,说明降水量发生明显日变化的主要原因是降水强度随时间的显著变化。

由上述结果可知海南岛降水量及发生概率均是白天大于夜间,且差异明显。为了探索两个时间段降水的空间分布规律和差异,项目组对各观测站点白昼、夜间降雨量和白昼降雨量占比进行了统计,结果如图5所示。从图5(a)中可以看出,白昼降水量在672~1 708 mm之间,最高降水量出现在中北部平原,最低降水量出现在西部沿海,其中北部沿海降水量也较低。整体上以五指山脉为界,山脉东北方向降水较高,南部及西部降水量较低,与图1(a)中全年降水量分布规律相似。不同的是,海南岛夜间降水量分布规律发生了明显的变化,其值分布在(358~689)mm之间,最高降水量出现在中东部沿海地区,最低降水量仍然出现在西部沿海区域。整体分布规律以东北-西南为界,呈现出界线下方降水量高于上方的分布规律。图5(c)显示白昼降水量占全天降水量的比值在(51.6~79.3)%之间,白昼降水量整体高于夜间降水量,仅3个观测站的白昼降水量占比在(50~60)%之间,2/3的观测站的白昼降水量超过图4中的占比(66 %)。进一步从图中可以看出,白昼降水量占比较高的区域主要集中在西北部及中部区域,较低的区域集中在北部及东北部沿海区域,整体呈现出由西北向北部和东北部降低的趋势,受中部山区的影响较小。另外,其分布规律与昼雨量分布相似,与夜雨量完全相反。

图4 海南岛降水日变化曲线

图5 海南岛昼雨量、夜雨量和昼雨量占比的分布图

2.3 不同历时降水分布特征

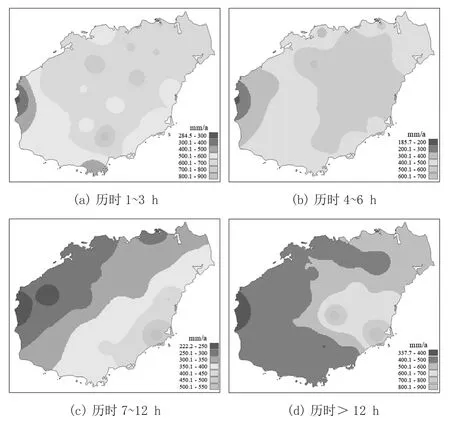

图6是海南岛11年间四种不同持续时间的降水量分布情况。短历时的降水量在(284.5~832.9)mm之间,中历时降水量为(185.7~611.1)mm,长历时降水量降低至(222.1~515)mm,超长历时降水量有所升高,达到了(337.7~852.9)mm。四种历时的降水量由高至低分布是超长历时>短历时>中历时>长历时。其中短历时和超长历时的降水量上下限差异较小,中历时和长历时上下限相近,但是他们的分布却大相径庭。短历时和中历时降水量的分布均呈现出与年均降水量(图1(a))相似的分布规律,即五指山东北部和中部平原的降水量较高,西部的降水量最低,但是最高降水量均出现在中部区域,而非沿海地区。当降水历时6 h以上后,降水量的分布发生了较大变化,长历时降水量呈现出由东南沿海向西北逐渐降低的分布规律,等直线近乎平行于东北-西南连线,降水量最高出现在陵水站,而东方站最低。超长历时的降水量极值出现的区域与长历时事件相同,但是整体上却是中东部沿海降水量较高,向四周呈辐射状的降低趋势。由此可知,海南岛四种历时的降水量虽然最高值不出现在同一区域,但是最低值均出现在东方市,即西部的降水量最低。进一步分析降水时长,发现四种历时降水事件的持续时间和降雨量分布十分相似,即海南岛西部降水时间最短,降水时间较长的集中在中东部沿海和中部区域。

图6 海南岛历时1~3 h,4~6 h,7~12 h,>12 h的降水量分布情况

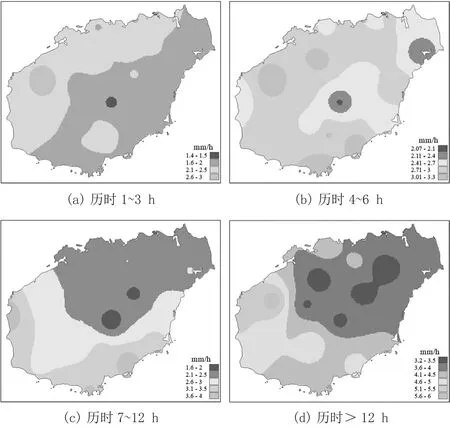

图7是四种不同持续时间降水的强度分布情况。由图可知,短历时降水强度在(1.41~2.86)mm/h之间,中历时的降水强度有所提高,达到了(2.07~3.23)mm/h。随着降水时长的进一步延长,降水强度的上限有所提高,达到3.89 mm/h,而其下限反而出现新下降,低至1.62 mm/h。当降水时长增值12 h以上后,降水强度的上下限均提高至了最大,其中上限值达到了最高的5.79 mm/h,下限值也高于其它三种降水时长。因此,降水强度由大至小的排列为超长历时>长历时>中历时>短历时。短历时降水强度最高出现在近西部沿海的区域,而最低则出现在五指山脉东部,整体呈现出由西北沿海向东南沿海逐渐降低的趋势,等值线近乎与东北-西南连线相平行。中历时降水强度最低点也出现在五指山,向四周呈辐射状的升高趋势,向东北延伸的过程中在文昌地区又出现下降。长历时和超长历时降水强度的最低点也出现于五指山观测站,由四周向中心逐渐降低,其中五指山西部-南部一带的降水强度大于其东北部。由此可知,四种降水事件的强度最低点均出现在五指山观测站,海南岛西部的东方观测站附近的强度最高。

图8是四种降水事件累积降水量在全年平均降水量中的占比情况。由于各观测站降水总量不一致(图1(a)),所以降水量贡献率的分布规律与图6有一定差异。由降水量贡献率的上下限变化可知,由大致小的排序为:短历时(0.31)>超长历时(0.27)>中历时(0.24)>长历时(0.18)。海南岛短历时降水贡献率在0.23~0.38之间,其中低于0.25的观测站仅3个,出现在海南岛的南部和东南部,12个观测站的短时降水占比达到0.3以上。由图7知,短历时降水强度最小,其高的降水量贡献率主要来源于高的降水发生次数,统计知短历时降水每年平均出现次数达到了204次,远高于中历时(37次)、长历时(15次)和超长历时(7次)出现的次数。随着降水持续时间的延长,中历时降水贡献率整体出现了一定的下降,仅8个观测站的占比达到了0.25,且均没有超过0.3。另外,其分布呈现出西部和东部较低,南-中-北沿线较高,最高出现在北部平原区域。当降水时间达到7~12 h后,其贡献率进一步下降,全部低于0.25,其分布呈现出南高北低的规律。当持续时间超过12 h后,降水贡献率有较大提升,多数观测站的超长历时降水贡献率在0.25~0.3之间,这主要来源于高的降水强度(图7(d))。

图7 海南岛历时1~3 h,4~6 h,7~12 h,>12 h的降水强度分布情况

图8 海南岛历时1~3 h,4~6 h,7~12 h,>12 h的降水量贡献率分布情况

2.4 强降水事件分布特征

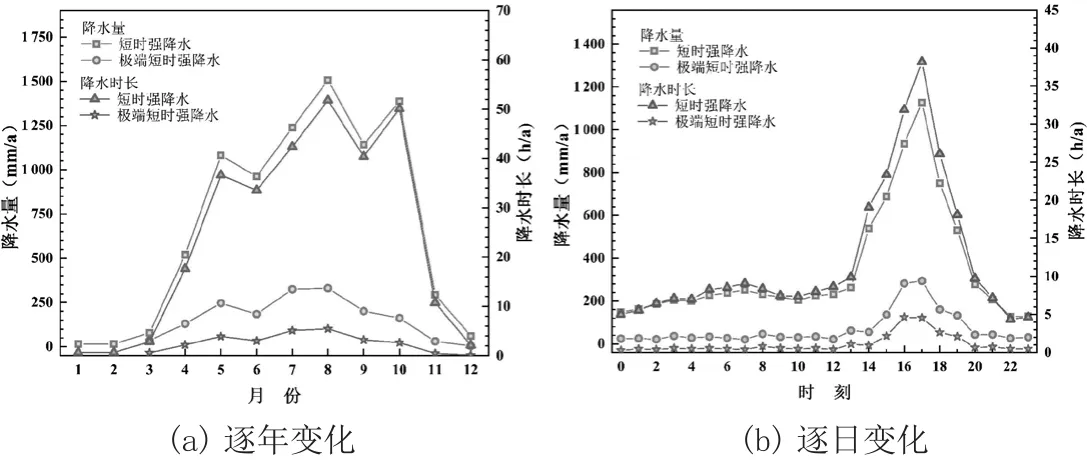

强降水具有较快的下落速度和较大的雨滴直径,对材料表面有较强的扑击作用,易冲蚀和清洗表面,增加侵蚀,使保护膜剥离,造成结构退化,表面裂化等[4,20]。另外,强降水极易造成路况拥堵甚至交通事故,进而严重影响通行效率[21]。了解强降水的时空分布对武器装备的服役和使用,以及人们的生产生活具有重要的意义。海南岛各月份和时刻出现的短时强降水和极端短时强降水的年总降水量和年总降水时长如图9所示。由图9(a)可知,海南岛各月份均会出现短时强降水,降水时长和降水量具有相似的变化规律,均出现先升高后降低的单峰变化。降水时长在(0.6~51.8)h之间,降水量在(15.9~1 505.8)mm范围内,最大值均出现在8月份,最小值则出现在2月份。整体上可以看出夏季出现强降水的次数最多,秋季次之,春季也较高,冬季则最小,这种现象主要是海南岛降水受季风控制导致的。海南岛各月份发生极端短时强降水的概率有所降低,降水量和时长均发生大幅度的减少,冬季几乎不发生极端短时强降水事件。降水量最高出现在7月,仅360 mm,仅为短时强降水的3/10。出现的次数最大为5.6 h,仅为短时强降水时长的1/9,这说明海南地区出现极端短时强降水的概率也较低。

图9(b)显示短时强降水和极端短时强降水具有明显的日变化特征,两者在夜间20:00至下午14:00之间几乎没有发生明显变化,在14:00~20:00则发生大幅度提升,与全年降水量/时长(图4)的变化十分相似,说明两种降水事件多出现在白昼。短时强降水量在(127.5~1 127.1)mm之间,最低降水量出现在22:00,17:00的降水量最高;降水时长最短为22:00的4.4 h,最长为17:00的38.2 h,两者极值差异较大(约9倍)。各时刻极端短时强降水量和时长均发生大幅降低,降水量降低至短时强降水的1/10~1/3,而时长则降低至1/7~1/4。降水量和时长的极值与短时强降水出现的时刻几乎一致,但是它们差异有所增加(14~18倍),说明出现极端短时强降水的时段更加集中。

图9 海南岛强降水事件的逐年和逐日变化

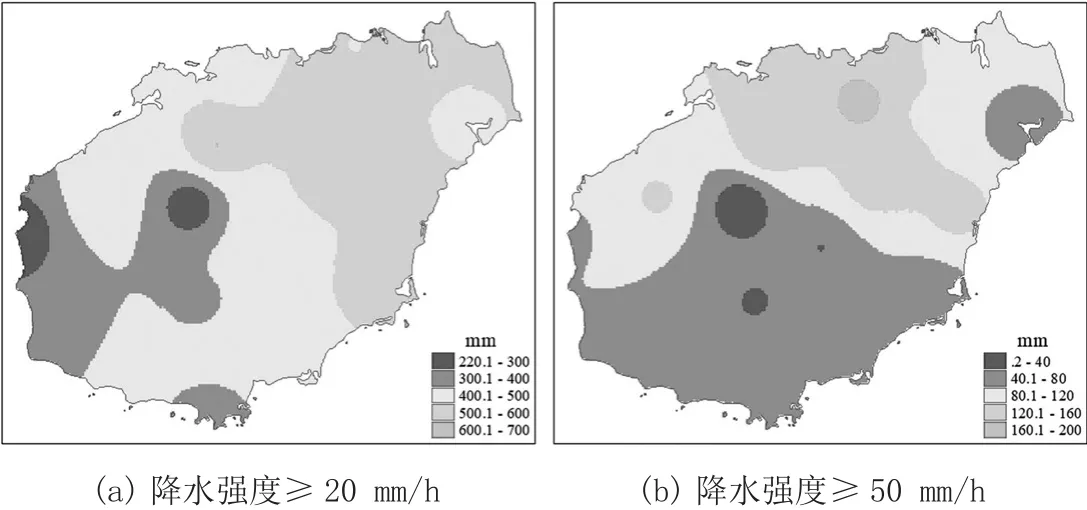

图10是海南岛11年间短时强降水和极端短时强降水的年均降水量分布情况。海南岛年均短时强降水量在(220~600)mm之间,极值差异在3倍左右,空间差异也较大。极端短时强降水量在(0~182)mm范围内,其空间差异比短时强降水量更大。两种降水时间均呈现出东北高,西部和中部低的分布规律。最低降水量出现在中部五指山附近的白沙观测站,五指山西部和南部的降水量整体低于其东部和北部,说明山脉对于强降水事件也有同样的阻碍作用。

图10 海南岛降水强度≥20 mm/h和≥50 mm/h的年降水量的分布情况

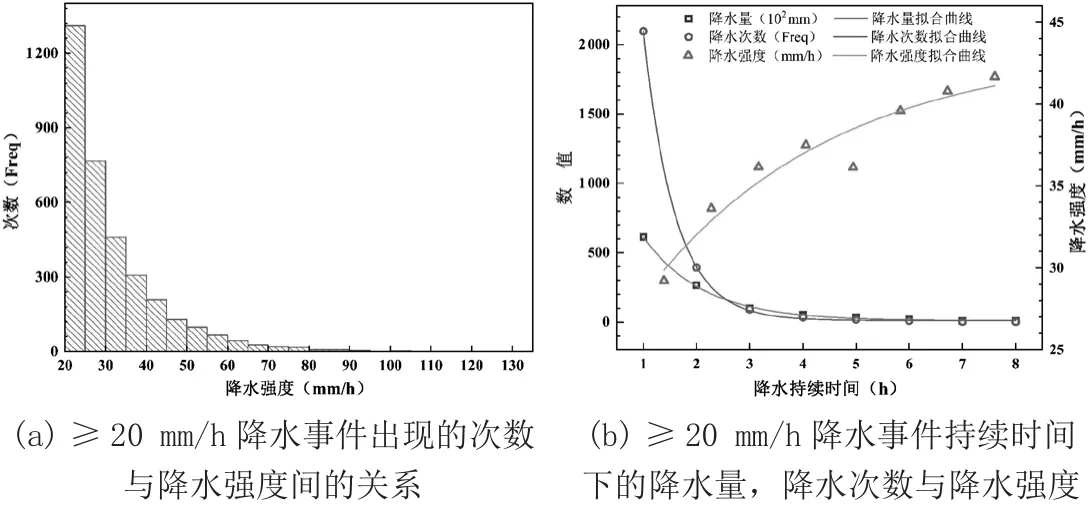

海南岛强降水事件的平均降水强度和最大降水强度的空间分布情况见图11。年平均降水强度在(29~34.4)mm/h之间,而最大强度则达到了(63.8~131.1)mm/h(平均强度88.5 mm/h),是平均强度的2~5倍。这说明更多的强降水事件的强度集中在平均降水强度至20 mm/h的范围内,如图12(a)所示。海南岛11年间各降水强度段出现的次数呈现出先急速下降后平缓下降的指数型变化规律,平均降水强度仅31.5 mm/h,说明极端短时强降水事件的发生次数和概率较小。另外,强降水平均强度和最大强度的分布规律相似,均为由西北向东北逐渐降低,与图7(a)中短历时降水强度的分布规律相似。图12(b)显示海南岛11年间强降水的持续时间最长为8 h,持续时间较短。随着持续时间的延长,降水量呈现出指数型的下降规律,1 h的降水量最大为61 256.7 mm,占比达到56 %,持续8 h的降水量仅为666.7 mm(占比<1 %),发生了两个数量级的下降。强降水事件的各持续时间出现的次数也呈现出指数型的变化,且其下降速率较降水量的下降更快。1 h的强降水为2 097次,占比超过79 %,持续时间8 h的降水仅为2次(<0.1 %),说明降水次数的集中性更强。因此,强降水强度呈现出随降水时间而升高的指数型变化趋势,1 h的降水强度为29.2 mm/h,持续时间8 h的降水强度则达到了41.7 mm/h。

图11 海南岛强降水平均强度和最大强度的分布情况

图12 海南岛≥20 mm/h降水事件出现的次数与降水强度间的关系和各持续时间下的降水量,降水次数与降水强度

3 结语

通过分析海南岛年降水、不同历时降水、强降水空间分布和降水日/月变化特征,得到如下结果:

1)海南岛年降水量充沛,降水时间长,各地区年降水量均达到了1 000 mm,呈现出中东部沿海高,西部的东方市最低,东部为西部的2倍以上,降水强度与它们的分布规律相反。海南岛降水干湿季节分明,总体上夏季>秋季>春季>冬季,季节差异达到8倍。另外,海南岛北部和南部降水量受时长影响较大,强度影响较小;东部沿海强度影响更大,时长较小;其它区域受两者共同影响较大,但以东南沿海的影响作用更显著。

2)海南岛降水量、降水时间和降水强度日变化为白昼单峰型,峰宽约8 h,出现在12:00~20:00,最大降水量和降水强度出现在下午17:00,单峰两侧无明显突变。海南岛各观测站白昼降水均高于夜间降水,白昼降水量最高占比达到了79.3 %,空间上由西北向东南逐渐降低。

3)海南岛降水持续时间较长,整体以短历时和超长历时为主,中历时和长历时占比较小。

4)海南岛强降水具有明显的年变化和日变化特征,最多出现在夏季的午后,空间上由西北向东南逐渐降低。强降水事件的持续时间较短(<8 h),随时间增加出现指数型下降,但是降水强度却出现指数型上升。

海南岛降水受夏季季风控制,整体降水量大,降水时间长,降水强度大,且强降水占比高,季节和昼夜降水差异明显。结果充分展示了海南岛降水在时间维度和空间维度的分布特征,可以为实验室加速实验的参数选取提供依据,同时也可以为装备(产品)自然环境试验的结果提供降水参数,为装备(产品)的环境适应性考核验证和腐蚀防护设计提供输入。