临期食品利用的质量问题与监管研究

2022-11-25吴志红舒孟霞

吴志红,舒孟霞

(河海大学 法学院,江苏 南京 211100)

临期食品是指临近食品保质期但仍在保质期内的食品,包括临期的主食产品和临期的休闲食品。鉴于两者在监管主体、监管制度等方面有较大的差距,本文中仅讨论临期休闲食品。市场中销售的临期食品多为休闲食品,我国休闲食品行业规模已超过万亿,在2022年约达到1.5万亿左右[1],即使按照1%的比例计算库存沉淀,每年依然会有上百万亿产品因为滞销、流通不畅等原因临近保质期,流入临期食品行业。

临期食品其实伴随着食品行业一直都存在,在市场调节下每年的临期食品由商场货架促销出售能解决一部分,剩余的产品过期后被收回销毁,属于厂家的合理折损。2020年由于疫情,全球供应链受阻,食品在运输环节中滞留,同时由于销售市场萎靡,导致临期食品的数量大增,而消费者由于收入减少,也更加愿意尝试折价出售的临期产品,由此出现了临期食品专门销售的商机。临期食品消费热潮从2020年开始不断升温,2021年中国临期食品行业市场规模达318亿元,预计行业保持6%的增长率,并将持续增长。2025年中国临期食品市场规模将达 401亿元[2]。截至2022年3月,国内有专门销售临期食品企业188家,其中122家都是在近一年内成立的[3]。

临期食品销售不断升温的现实要求我们提高监管水平,完善监管制度,提高智慧监管程度,在充分发挥政府主导监管的同时鼓励社会监管力量参与,形成临期食品的多元高效监管局面,实现消费者们“舌尖上的安全”。

1 临期食品的处理及其意义

1.1 临期食品的处理方式

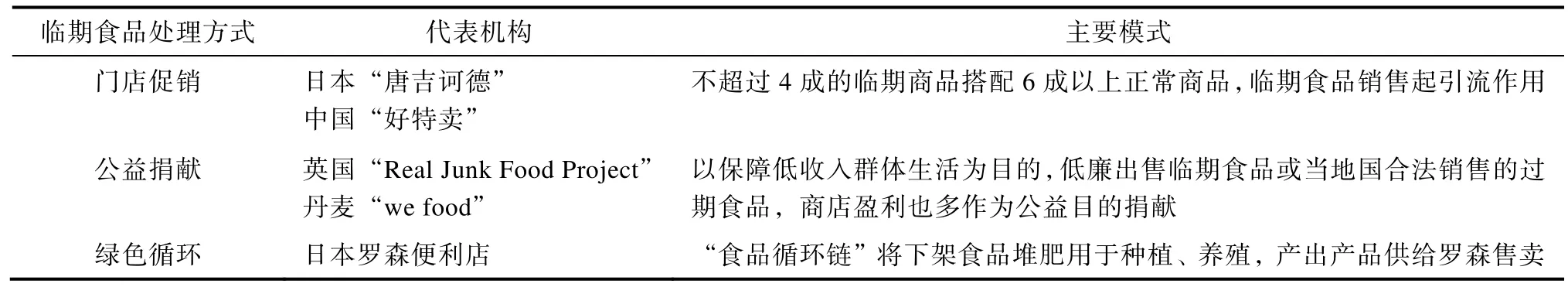

传统的临期食品处理方式就是销售,专有货架上的特价促销或“买一送一”的捆绑出售都是临期特卖热潮出现前就已经存在的。随着对环保和人权的重视与日俱增,临期食品出现了公益捐献和绿色循环这样新型的处理方式,传统的零散销售在多重因素的影响下也演变成了更集中化、规模化的临期销售商超。目前我国捐献、循环等新型处理方式较少,销售仍然是临期食品处理的最重要方式。

表1 临期食品的处理方式Table 1 Treatment methods of food near the expiration date

1.2 临期食品处理的意义

1.2.1 临期食品处理减少了食品浪费和过期食品回流风险

我国食品浪费情况较为严重,仅城市餐饮业餐桌食物浪费量就有 1 700~1 800万 t,相当于3 000~5 000万人一年的食物量[4]。反对餐饮浪费一直是我国的优良传统,白居易写过“岁丰仍节俭”,司马光写过“取之有度,用之有节”,李绅的“粒粒皆辛苦”更是脍炙人口。2021年4月29日,全国人大常委会通过了《中华人民共和国反食品浪费法》,加快建立减少食品浪费的法治化长效机制。临期食品的销售可以使得大量即将被销毁的食品重新进入目标人群的视野,减少了数百亿的食品浪费。

过期食品回流事件在我国多次发生,2001年冠生园回收过期月饼翻新重制,2005年光明山盟乳业回收过期、变质奶二次加工销售[5],2014年过期变质肉流入国际连锁快餐店。完善临期食品的监管,是保障临期食品的销售、建构临期食品的捐献渠道、鼓励临期食品绿色循环的必要前提。临期食品的无害利用从源头上减少了食物的浪费,也减少了走向过期食品的数量,可以有效避免这些食品回流到生产经营环节。

1.2.2 临期食品处理有利于资源的节约和环境可持续发展

商超中保质期还有数月的食品就会被下架,逐渐退出销售市场。食品过期后按照法律规定一般由生产经营者回收,自行销毁或者交予专业公司无害化处理。和垃圾处理一样,对过期食品的处理就是进行填埋销毁、焚烧销毁。食品的产生消耗了庞大的生物资源、人力资源,包装食品还消耗了大量的矿物资源,同时经过了极为复杂的生产、分配、交换、消费环节,期间耗费的各种资源数不胜数。食品走向过期后被销毁不仅是对制造、流通所消耗资源的浪费,也是对大气、土壤、水源等生态资源的污染。无论是销售、公益捐献还是绿色循环,临期食品的无害利用大大减少了过期食品类生活垃圾产生的数量,减少了垃圾处理过程中的环境污染,有利于资源节约和生态环境可持续发展。

1.2.3 临期食品处理保障了低收入人群生活

在国外,临期食品低价销售已经成为一种保障低收入人群生活的公益措施。英国剩食商店“Real Junk Food Project”接受社会各界的食物捐献,以极其低廉的价格将临期食品出售给流浪汉、无家可归者或需要帮助的人。还有丹麦的“we food”,德国救济组织“餐桌”,都是以公益为目的设立的临期食品销售或直接分发的组织。

2 临期食品质量安全风险及监管存在的问题

2.1 临期食品存在的质量安全风险

食品安全威胁主要来自于污染和储存不当[6],临期食品在合理运输、储存时属于质量安全合格的食品,但是无论是线下还是线上处理临期食品,都存在以下两方面的质量安全风险。

首先,线下临期食品特卖店通常会将三四线品牌食品同全国性品牌混同售卖。临期食品特卖属于“软折扣”,软折扣的概念和硬折扣相对,硬折扣是指像沃尔玛、Costco这样通过减少供应链环节降低成本获得的商品低价;软折扣就是商品品质不完美,存在临近保质期、包装破损等情况为去库存销售而获得的商品低价。软折扣销售商品随市场波动变化极大,尾货供应链不稳定,货源是制约临期食品的最关键因素。临期食品消费者对价格敏感度更高,临期食品降价促销幅度是消费者购买过程中重要考虑因素[7]。在这种情况下,为满足被价格优惠吸引来的顾客的需求,临期特卖店会将三四线食品同全国性品牌低价一起售卖。这些三四线食品品牌知名度低,无法进驻商场超市,线上销售也无法增加销量,但是却充斥了临期食品销售市场。小厂商生产的食品质量良莠不齐,且对消费者保障机制不完善,安全风险远大于全国性品牌。

其次,线上处理临期食品除了商品质量问题之外,还存在着跨越临期时间的风险。食品的保质期是生产商对于食品质量安全的责任承担日期,临近保质期食品不是过期食品,但是临期和过期仅一线之隔,随着食品的运输、储存和放置的时间变长,食品本身的安全风险会逐渐增高,尤其是短保类临期食品,虽然未超过保质期,但是越接近保质期安全风险越大。临期食品的销售群体主要是26~35岁的中青年消费者[8],线上销售是我国临期食品销售的主要方式。线上销售较线下多了运输、储存环节,在全国范围内,商品运输所需要的时间也较长。临期食品在保质期方面有着先天的缺陷,更容易在运输、储存等过程中跨越临期时间,产生质量安全问题。

2.2 临期食品监管存在的主要问题

2.2.1 监管法律制度尚有欠缺

我国食品安全立法体系较为完善,以《食品安全法》为中心,有《农产品质量安全法》《产品质量法》《农业法》《标准化法》等多部法律,还有《中华人民共和国食品安全法实施条例》等行政法规,《食品添加剂卫生管理办法》《新资源食品管理办法》等部门规章以及上千的国家标准配套适用。临期食品目前是被作为正常食品进行监管的,无论是卫生安全标准还是监督检查规范,都和正常食品无异。但是临期食品具有特殊性,保障临期食品质量安全需要在监管制度上加以完善。我国目前亟需的是在阶梯式食品保质期和临期食品界定两方面的制度完善。

2.2.2 监管力量不够多元化

我国从二十世纪九十年代开始实行食品安全分段监管,原农业部、商务部、原质检总局等多部门在各自职权范围内承担监管责任,“九龙治水”的多头监管导致监管混乱,食品安全监管各阶段难以无缝衔接;2010年国务院设置食品安全委员会,由食品生产、流通各个环节的13个部门组成,旨在促进各环节监管措施的衔接,减少分段监管造成的监管空白;2013年设立国家食品药品监督管理总局吸收了食品安全委员会和原食药监管局的职能,监管更加强力;2018年根据党和国家机构改革方案,组建了国家市场监督管理总局,进一步推动食品药品等方面的市场监管统一执法,临期食品安全监管就属于市场监督管理总局的责任范围。

我国食品安全政府监管不断健全和完善,但是食品问题关乎国计民生,政府机构再强大的监管力量面对这个最普遍又最重要的问题时也会捉襟见肘,无法覆盖食品安全问题的全方面。食品安全问题不仅需要政府强有力的监管,还需要消费者、市场主体、第三方主体等监管力量协同合作,才能遏制临期食品安全风险,保障食品质量安全。

2.2.3 互联网销售是监管的薄弱环节

我国临期食品线下商超一般只分布在青岛、上海这样运输便利的港口城市,可以最大程度避免过保风险,也有利于集中仓储、创造盈利。为了最大限度降低过保质期风险和提高盈利,我国其他大部分临期食品是通过互联网线上渠道销售的。线上销售食品监管力量较难涉足,主要体现在:市场监督管理部门监督检查难度高;消费者食品质量问题不易察觉;第三方主体监督力量难以直接接触食品等方面。临期食品的互联网销售监管需要强大的技术支撑和多维度的机制构建。

3 完善临期食品质量安全监管的建议

3.1 完善相关法律制度

3.1.1 建立阶梯式食品保质期

政府部门可以对我国食品的各类日期进行完善规范,在此基础上零售商可以效仿国外零售商的做法,提高食品消费利用率,尽可能减少过期食品数量[9]。在国外,销售日期通常不是指食品安全问题,而只是作为“最佳质量”的指标[10]。随着食品加工和运输技术的发展,美国许多州更改了对最大销售日期的规定。2010年纽约市卫生委员会将所有奶制品必须在巴氏杀菌9天后出售的政策废除,使得牛奶保质期延长到了14至15天。新规定让纽约市的商店牛奶浪费减少量为10%至14%[11]。我国可以对食品销售日期建立两个标准。第一是“最佳品尝期”,以此日期为限来保障食品的风味、外观等品质;第二就是我们现在最常用的“保质期”,以此日期来确定生产商对于食品安全性的保障。

3.1.2 建立临期食品界定国家标准

目前我国尚未出台临期食品界定的相关国家标准或规范,只有一些地区制定了地方标准。《广州市临近保质期和超过保质期食品管理办法》中规定:食品保质期一年以上的,临近保质期不可以短于保质期前30天;《广西壮族自治区对临近保质期食品规范管理的意见》对此的规定是 45天;《宿州市临近保质期食品经营管理规范(试行)(征求意见稿)》规定食品保质期在半年以上不足一年的,临近保质期不可以短于保质期前30天;《镇江市流通环节临近保质期食品规范管理指南》对此的规定是20天。显然,对于“临期”的定义我国各地的规定并不一致,如果有更加明确统一的科学标准,给临期食品加上更精确的“倒计时”[12],不仅有利于对临期食品行业的监管,还能让消费者吃得安心、吃得放心。

3.2 加强多方协作

食品安全治理是一项融多主体和诸多要素于一体的复杂系统工程,始于生产者,终于消费者,重责于监管者,核心是市场参与者[13]。以政府监管部门为主导,加强多方协作是被普遍提倡且效果显著的食品安全问题监管思路。

3.2.1 消费者

消费者是对临期食品安全问题最关切的主体,产品的质量对消费者的购买意愿有显著的正向影响[14]。再强有力的政府监管也不可能 24小时全天候所有食品全覆盖地监督抽检,但是食品消费是无时无刻不在发生的,所购买的食品也五花八门,只有消费者可以做到对食品安全的全天候全覆盖监督。消费者承担起临期食品质量安全的监督责任不仅有利于保障消费者个体的利益,而且有利于形成全面的监督体系,降低政府监管成本。

3.2.2 市场经营主体

首先,市场经营主体必须遵守临近保质期食品管理的相关法规。依据规定,定期对经营的食品进行检查,及时区分临近保质期的食品。临期食品必须显著标示,专区专柜销售。其次,市场经营主体需要强化服务意识和责任意识,养成良好的职业道德操守[15]。其一,临期食品销售过程中极有可能越过“保质期”这个门槛,需要市场经营主体有更加严格的日常检查,防止已过期的商品流入终端。其二,制约临期食品发展的是货源问题,货源问题解决的最佳方法就是临期销售规模化,大型临期食品经营主体直接对接食品生产商,缩短供应链条。未来临期食品市场经营主体应走向规模化,对回收期限、运输渠道等经营方式规范化要求更高,需要市场经营主体增强对自身的要求,保障消费者权益。

3.2.3 第三方主体

第三方主体主要是指食品安全监督的社会团体、行业协会、大众传媒等。这些主体不是食品安全的直接关系人,但是关系着食品安全社会环境,并且相较于个人消费者有着更丰富的专业知识和行业经验。在美国、日本等发达国家,行业协会等第三方主体参与食品安全监督工作产生了良好的社会效益,减轻了政府管理压力,同时更贴近消费者、更加了解市场动态。多个主体的互相配合可以有效发挥协同监管的作用,形成互相补充、互相支持的临期食品监管团队。

3.3 推动新技术参与监管

互联网线上交易的虚拟性和动态性对监管技术提出了新的要求。市场监督管理机构需要利用新兴科技构建智慧化监管体系。上海市利用算法技术制定食品安全监管关键词库,实行算法量化统计与关键词综合提取的措施,提高食品安全监管执法效率[16]。美国利用大数据系统了解商品安全隐患,挖掘供应链上下游深层信息,避免食品安全事故发生[17]。我国应该在互联网技术的帮助下完善临期食品的安全召回机制、强化生产者和平台的内在约束机制、建设临期食品安全风险维权平台,不断提高临期食品监管效率,消除临期食品监管死角。

4 结语

我国勤俭节约的历史传统、可持续发展的理念以及在疫情的背景下,临期食品的质量安全风险控制越来越值得关注,完善我国临期食品监管体系是必由之路。通过完善临期食品的界定标准,推动阶梯式保质期的建立,加强信息技术在监管实践中的应用,可以有效地提升政府监管效果,同时,加强消费者、市场主体、第三方主体等的积极作用,形成临期食品安全监管的多方共治、协同治理局面,不断消弭临期食品安全风险,充分发挥临期食品利于民生、利于环境的积极作用。