中晚唐藩镇体制下的西南边疆经略

——以唐与南诏的关系为中心

2022-11-25何开雨周元曦

何开雨,周元曦

(1.西南大学 历史文化学院 民族学院,重庆 北碚 400715;2.中山大学 历史学系,广东 广州 510275)

天宝十四年(755)末,安史之乱爆发,唐朝面临空前严峻的统治危机。在应对叛军的过程中,唐朝逐渐将原边疆节度使的军事权力与内地采访使的政治权力相结合,形成原有州县之上新的地方行政实体即“藩镇”。唐朝依托藩镇行使其诸项国家职能的制度形态——藩镇体制,对唐朝中后期国运的影响是复杂而多面的。“夫弱唐者,诸侯也;唐既弱矣,而久不亡者,诸侯维之也。”[1]12463“故其所以去唐之乱者,藩镇也;而所以致唐之乱者,亦藩镇也。”[2]696一方面,藩镇体制削弱了唐朝中央的财政、军事力量与中央集权,频繁的反叛与藩镇内部的动乱消耗了唐朝的力量;另一方面,藩镇体制下地方各镇提供的资源维系着安史之乱后处于衰弱状态的唐政权的生存;此外,唐朝中央通过藩镇的互相制约与均势关系,强化其实质权力。唐朝的统一在这一体制下维系了一个半世纪的统一。

藩镇问题与中晚唐历史演进相伴而生,难以分割,对这一时期政治、经济、军事等各个方面的讨论都难以绕开对藩镇的考察,边疆治理与民族关系亦不例外。中晚唐时期,唐朝的国家安全曾遭受过回鹘、吐蕃、南诏等强大的外部政权的严重威胁,虽然边疆为之蚕食,但政权始终未被倾覆。藩镇体制下的唐朝如何维系其对边疆地区的统治?这一问题值得关注。“唐亡于黄巢,而祸基于桂林。”[3]6275《新唐书·南蛮传》论及九世纪下半叶西南边衅对唐朝国运的影响,充分说明南诏与唐朝的关系作为撬动唐末政治体系的杠杆具有重要作用。本文即拟以南诏为个案,对唐朝在藩镇体制下如何经略西南边疆,以及边疆少数民族政权对藩镇体制的调试、变迁的影响等问题进行探讨。

一、中晚唐西南边疆地缘格局的形成

(一)藩镇体制的形成与演变

概言之,唐玄宗开元、天宝年间,唐朝设置节度使等军事型使职逐渐普遍化,在边境诸道“置十节度、经略使以备边”[4]6874;而在内地各道又遍置采访使,这构成了后来藩镇体制的两大制度基础。随着由东北边镇而起的安史之乱爆发,唐朝失去两京,在平叛进程中各种复杂的政治、军事形势的相互矛盾作用下,原有边疆节度使制度与内地采访使制度合二为一,藩镇体制最终形成。鉴于唐朝维持其统治的既有制度基础已经衰弱,而平叛后被迫在新形成的藩镇秩序基础上重建其统治。藩镇体制下的唐朝总体而言是相对脆弱的:军事上,唐朝中央缺乏强有力的军事力量,各镇却拥有规模不等的地方武力,各个藩镇之间互相牵制形成平衡;经济上,中央财政力量缺乏,两税三分制度下中央与地方财政分离,而留州、留使部分完全由地方支配;同时,唐朝中央错综复杂的权力斗争此起彼伏,助长了中央对地方控制力弱化的态势。[5]78-81但是,这种脆弱状态并不能使“藩镇体制”本身成为“割据状态”的代名词,在不同地区、面临不同形势的藩镇,与中央的关系大异其趣。有学者基于地理位置与职能将唐朝藩镇分为四类:拥兵割据的河朔型藩镇、安史之乱后新兴的中原型藩镇、由开天时边镇演变而来的边疆型藩镇,以及输送贡赋的东南财源型藩镇。[5]42-59总之,藩镇仍然是一种可供唐朝随实际情况作出一定程度调整的地方军政制度。在唐朝的西南边疆经略中,通过藩帅的更换、藩镇的重划、对藩镇军务的整饬、以及对地方防务的直接介入等手段,唐朝在藩镇体制下依然有效经略着边疆。

(二)西南藩镇的设立与变迁

在唐诏关系研究中需着重关注的西南边疆藩镇也形成于这一时期,其中又以剑南及岭南二镇最为关键:

(1)剑南(西川)节度使。贞观元年(627)唐太宗划天下为十道,剑南道辖正州、羁縻州共四十二;开元十五年(727)唐玄宗重划十五道,剑南道的基本轮廓未有较大改变,辖郡四十。[6]剑南节度使设置于开元五年(717),其后大部分剑南节度使还兼任本道采访使,军政合一的态势初步显现。[7]在天宝年间,作为十节度之一的剑南节度使在唐朝的西南边疆扮演着重要角色:

剑南节度西抗吐蕃,南抚蛮僚,治益州,统辖团结营、天宝军、平戎军、昆明军、宁远军、澄川守捉、南江军及翼州、茂州、维州、柘州、松州、当州、雅州、黎州、姚州、悉州等州郡兵,管兵三万九百人。[4]6874-6875

自设置始,御边就是剑南道的重要职能之一。剑南道中,负责军务的都督府集中设置于西、南两侧的边境地带,而中、东部地区则只有一个益州都督府。这是因为有唐一朝剑南道的军事威胁基本来自于西方的吐蕃与南方的南诏,故其西、南两侧需要设置军事色彩浓厚的都督府来保障安全。盛唐时期,剑南道自西北至东南总计有松、茂、雅、黎、嶲、姚、戎、沪等八个都督府,其密集程度堪称全国之最。[8]

除了边防之外,剑南道也在开天之际的政局中扮演着独特的地位。从玄宗幸蜀避难,并依托剑南道重建临时政权的史实来看,剑南道并非力量薄弱或相对而言无足轻重的方镇。如“蜀党”集团的官员章仇兼琼、鲜于仲通等均由玄宗宠臣杨国忠推荐担任剑南节度使,杨国忠本人也曾以宰相之位遥领剑南道节度使并介入唐诏战争。正因为玄宗及其幸臣对剑南道的控制力之强,剑南道深度介入了安史之乱后玄肃二帝的政治斗争之中。至德二年(757),肃宗迎上皇入长安,旋即分剑南道为东西二川,此后十年间,剑南道随着肃宗与玄宗的政治斗争、吐蕃的边患与崔宁的擅权,一直处于分合无定的状态中。两川分则难以有效地组织边防,两川合则易导致节度使擅权。最终,两川分立的格局于大历二年(767)初步确定。至元和初年刘辟之乱,唐宪宗进一步强化东川镇的牵制作用,削减西川镇所辖的州府,此后,剑南两川节度使基本未再有辖区与制度的重大调整。

(2)岭南节度使。唐初,岭南设广州总管府,武德七年(624)改为都督府,贞观时又设置岭南道;至高宗永徽后,广州都督加五府经略大使,统辖广、桂、邕、容、安南五府,“岭南五府”政治地理格局正式形成;玄宗开元二十一年(733)又置岭南采访、处置等使,仍统领五府。安史之乱发生后,至德元载(756)五府经略讨击使加岭南节度使,治广州,以广州刺史兼任。至此,作为方镇的岭南节度使基本形成。咸通三年(862),岭南道亦分东道(治广州)、西道(治邕州)以抵御边患,成为唐朝抵御南诏侵略的重要边镇。[9]

总之,在中晚唐的西南边疆,剑南道与岭南道等藩镇都身兼 “多重角色”,既肩负着维持边疆安宁稳定的责任,且有为中央上贡的义务,同时其财政相对自给,又显示出一定的独立性。[5]42-59如“蜀川天下奥壤,自(崔)宁擅置其中,朝廷失其外府十四年矣。今宁来朝,尚有全师守蜀。货利之厚,适中奉给,贡赋所入,与无地同。”[10]3379因此,西南边镇在中晚唐扮演的角色颇为独特,这一点对唐朝经略其西南边疆的策略也有着重要的影响。

(三)南诏的兴起与唐诏关系的变化

根据史料钩稽而出的记录显示,南诏在成为洱海地区最强大势力的过程中,一直处在唐朝的庇护之下。起初南诏还是洱海流域的地方部族中根基未稳、势力较为弱小的一支。直到永徽二年(651)南诏才在洱海流域初步据有领土:“奇王(细奴逻)蒙氏始,唐高宗永徽二年,乃都蒙舍,筑城龙宇图山。”[11]103接下来,依托于北边同族蒙巂诏的支持,南诏吞并了大理地区的白蛮部落白子国,壮大了自身的实力。与此同时,南诏也仿效当地乌蛮、白蛮首领,向唐纳贡以寻求唐朝的支持。细奴逻被唐朝封授为巍州刺史,并数次派遣使者到长安觐见唐高宗。[11]101细奴逻长子逻盛即位后,唐朝与吐蕃对滇西洱海地区的争夺极为激烈。随着吐蕃在洱海地区扩张的加速,遏制吐蕃的进一步扩张就成为唐朝西南边疆经略的重要战略目的之一。[12]159在吐蕃对滇西洱海诸部落积极招徕的背景下,逻盛却延续了蒙舍诏与唐朝的友好关系,朝贡不绝。[10]卷一九七《南蛮传》南诏也在唐朝的支持下积极扩展其势力范围,兼并了望苴子蛮、永昌蛮等部族。至8世纪初,南诏与唐朝的关系更为紧密。开元年间,唐玄宗褒扬南诏首领“不比诸番,率众归诚,累代如此。”[11]116至此,南诏俨然成为唐朝在滇西地区实施统治的代理人。开元末,南诏基本控制了滇西地区。盛逻皮以蒙舍州刺史授兼沙壶州刺史、赐台登郡王,而皮逻阁则被赐名蒙归义,加封为云南王,此时“西南夷之中,南诏蛮最大也。”[10]1697

但是,天宝以来南诏与唐的合作关系开始发生嫌隙。原因之一是天宝初年剑南道节度使章仇兼琼急于求功,欲开步头路,从而加剧与滇东乌蛮的紧张关系。与此同时,爨部发生严重内乱,皮逻阁趁势扩张,利用其内部矛盾控制了爨区,并扶植乌蛮势力。[13]165至天宝八载(749)年末,唐军与南诏军在滇东地区形成对峙,矛盾一触即发。原因之二,为唐朝地方官员与南诏的长期不和,以及天宝九载(750)在云南形势转折的关键节点上双方矛盾的激化。前者指剑南节度使章仇兼琼及其继任者鲜于仲通对南诏首领皮逻阁的极力排挤与打压[4]6901-6902,后者则主要指姚州都督张虔陀对南诏的刺激,是为天宝战争的直接诱因。[10]5280-5281原因之三,在于吐蕃的强势与唐朝战力的降低。天宝九载(750),虽未见安、史山雨欲来之势,但随着唐朝府兵制的崩坏,唐朝西南边境军队战斗力的下降,毫无疑问地为南诏所洞察。“折冲诸府至无兵可交”[3]1327,代之而起的募兵制在西南地区的效率相当有限。在唐朝与南诏的后续战争中,杨国忠的大规模征兵对唐朝社会的破坏也说明了这一点。正如白居易的讽喻诗所言,民众“生逢圣代无征战,惯听梨园歌管声,不识旗枪与弓箭。”[14]85-86与此同时,南诏在臣服于唐的同时与吐蕃保持着一定程度的联络。“南方下部,爨部白蛮王土狭众少,我王运其睿智奇谋,蛮王阁罗凤终于降附。”[15]166在获得了吐蕃的支持之后,南诏与吐蕃公开结盟,并走向与唐朝的全面战争。如《旧唐书·南诏传》所云:“吐蕃命阁罗凤为‘赞普钟’,号曰东帝,给予金印,时天宝十一年也。”[10]5281

二、中晚唐时期藩镇体制下的唐诏互动

(一)中晚唐时期唐诏和战的基本史实

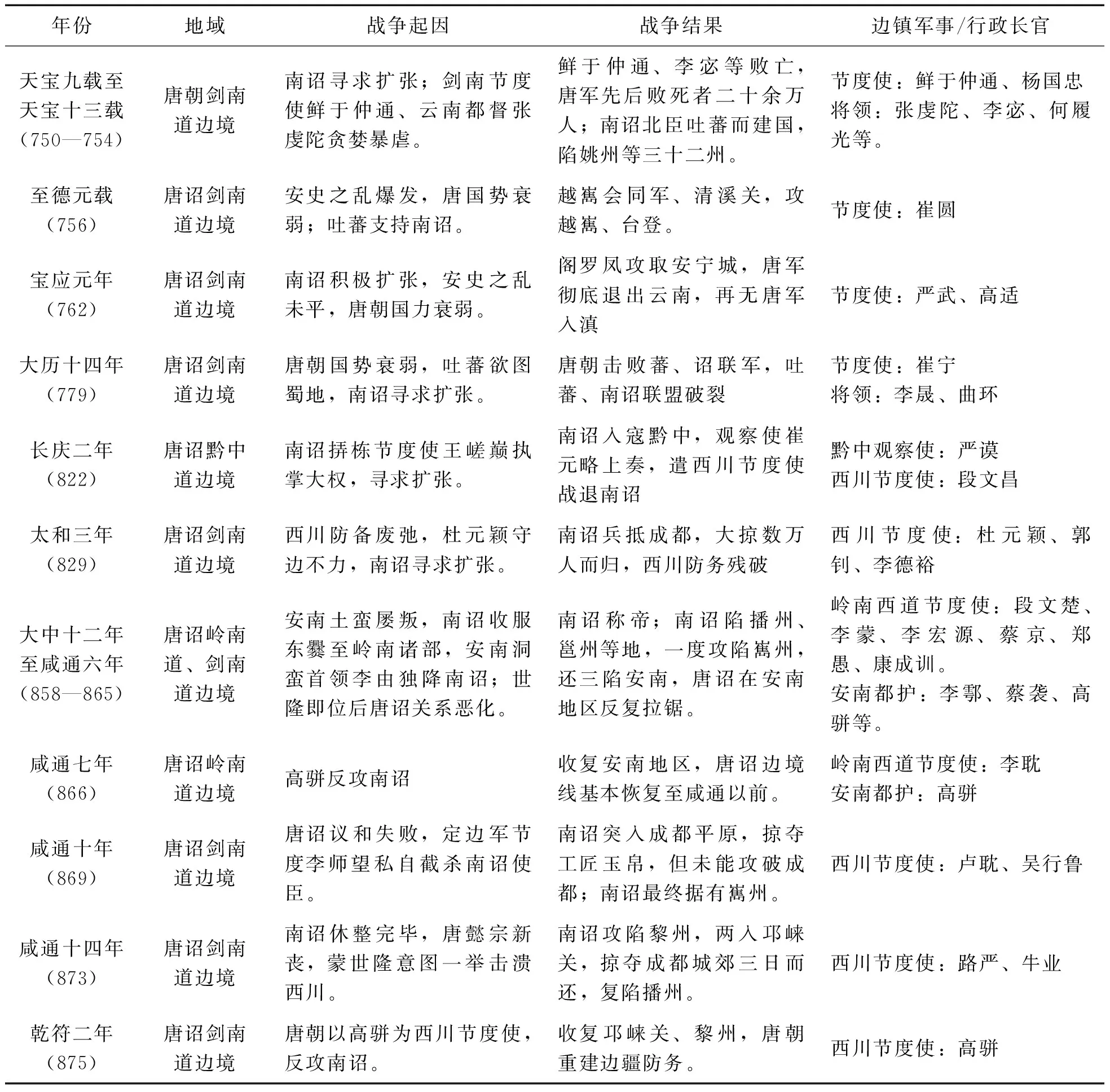

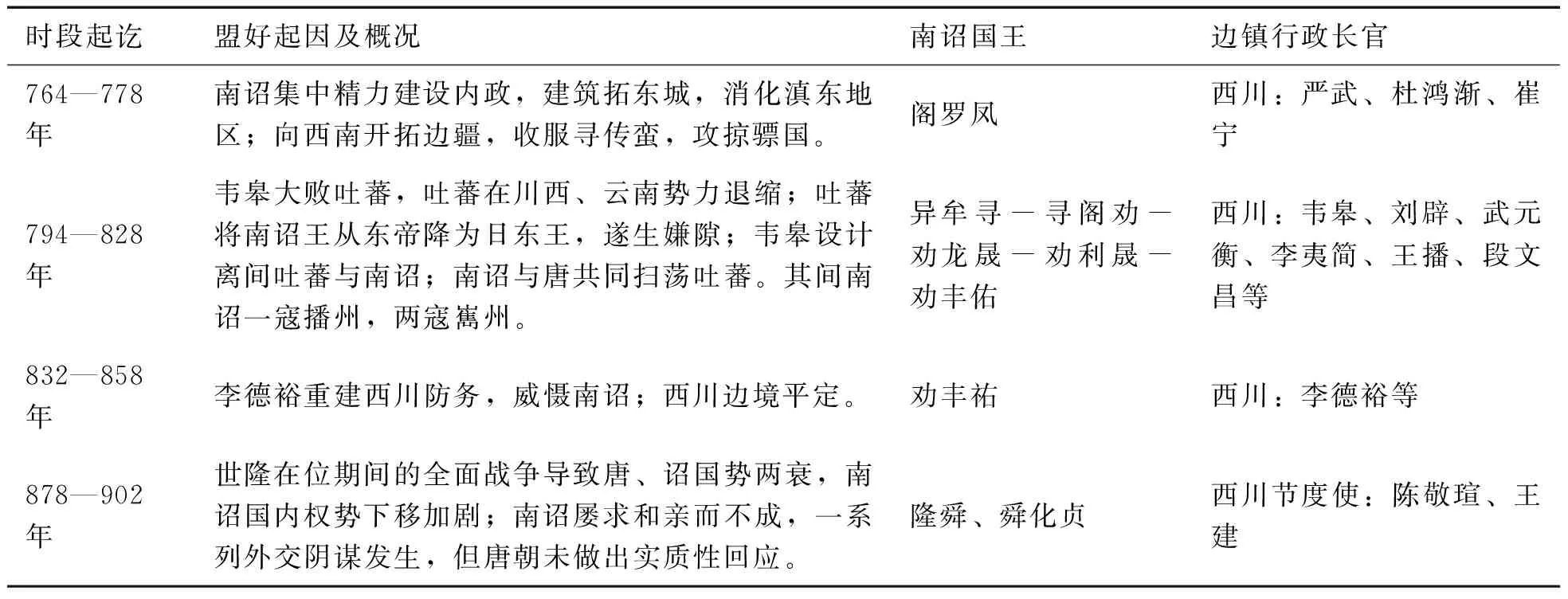

自天宝战争以后,南诏倒向吐蕃,与唐决裂。此后,唐与南诏的关系演变大体可划为三个时期:南诏-吐蕃结盟时期(751—793年);南诏归唐时期(794—858年);自称皇帝而叛服无常时期(859—902年)。[12]394-427但前代学者以外交视角为主的时段划分依然稍显笼统,因为南诏时常呈现出在寇边的同时仍然朝贡不绝,或在与唐断绝邦交而坚守不出的状态中。南诏对自身政权归属的外交界定,固然是重要的,但是为了探究唐朝面对西南边境的具体状况,尚还需要参照两个因素:其一是南诏与唐实际的和战状态。譬如,对唐朝西南边疆安全有着极为重要的警告意义的太和三年(829)南诏攻陷成都事件,简单解释为“南诏归唐时期”的一个插曲,显然是值得怀疑的。其二是南诏在整个唐朝西南边疆战略地位中扮演的角色。譬如,安史之乱爆发至贞元十八年(802)之前,尤其是建中四年(783)之前,吐蕃始终是唐朝西南的主要边患。南诏扮演的角色,如李泌所说,只是“吐蕃之一臂”;而到了咸通、乾符年间,南诏已经成为唐朝最为严重的边患。又如,天宝战争后,记述南诏相关事宜的篇幅在《资治通鉴》中未占重大比例,但到懿宗咸通元年及其后数年,南诏及西南边疆的记录篇幅陡然上升。诚如陈寅恪先生所论,九世纪后南诏“强盛之原因则缘吐蕃及中国既衰,其接邻诸国俱无力足与为敌之故,此所谓外族盛衰之连环性也。”[16]347显然,中晚唐时期唐诏关系的发展过程是复杂而又多变的,现将天宝战争后唐诏历次和战情况梳理,见表1:

表1 唐诏之间战争简表①

表2 唐诏之间历次总体和平时期概况简表

毋庸置疑,中晚唐时期的南诏已经成长为唐朝西南边疆的一股强大地方势力,与唐朝处在和战反复交织的状态中。尤其在穆宗长庆后,南诏逐渐代替日趋衰弱的吐蕃、回鹘,成为唐朝西南边疆最大的潜在不安定因素:宪宗元和十年(815),赞普赤松德赞卒后,吐蕃渐渐内乱衰弱,至大中年间张义潮收复河湟达到顶点;[17]250-255武宗会昌元年(840)回鹘为黠戛斯所灭,南迁余部亦为唐朝所平,草原力量在会昌后也出现真空。[3]6130-6131尤其是自咸通至乾符的近20年间,南诏更是倾尽全国之力对唐朝的安南、剑南地区进行军事扩张,这一时期唐朝对南诏全面入侵西南边疆的回应也最为集中,而且这近20年中唐朝对其西南藩镇体制做出的调整、特别是军政区域的调整在这一时期中也最为频繁。

(二)西南藩镇在唐诏关系中的职能与角色

要对西南藩镇在唐诏关系中的职能与角色进行归纳,首先需要考察其自身具有的职能。以剑南道为例,根据《通典》的记录,唐玄宗时期剑南节度使的职能及其掌握的军事资源为:

设剑南节度使,西抗吐蕃,南抚蛮撩,管兵三万九百人,马二千正,衣赐八十万正段,军粮七十万石。统团结营,蜀郡城内,管兵万四千人,马千八百正。临翼郡,管兵五百人。通化郡,管兵三百人。维川郡,管兵五百人。天宝军,兵千人。蓬山郡,管兵五百人。交川郡,管兵二千八百人。平戎城,管兵一千人。卢山郡,管兵四百人。江源郡,管兵五百人。洪源郡,管兵千人。昆明军,管兵五千二百人,马二百正。宁远军,管兵三百人。云南郡,管兵二千三百人。澄川守捉,管兵二千人。南江军,管兵二千人。归诚郡,管兵四百人。[18]4482-4483

同样位于西南边疆的黔中经略使、岭南五管经略使等也有统领地方各州军务、“绥静夷僚”[4]6874以防备各自辖境之内的边患的职能。随着安史乱后藩镇体制的普遍确立,行政、监察、财政、军事诸权的分化重组,藩镇在边疆经略中的职能发生了诸多转变。同时,特别是随着南诏政权的日益强大,西南边疆事务渐趋复杂,边镇对待南方零散部族的职能由原本的绥抚与羁縻逐渐带上了些许邦交意味。由此,可以归纳出西南边镇在唐诏关系中的四个基本职能:

(1)中央与边疆的沟通中介。首先是地理空间上的联结作用。“藩镇作岳,辅我京师”,西南边镇在地理空间上位于唐朝核心区域与西南边疆民族地带之间,故而成为“屏藩”。在唐朝直接统治的疆域以内,边镇是中央联结边疆的纽带,无论是资源、兵员的转运还是信息的传达,都包括了空间的含义。其次是信息传递与资源转运的作用。在资源转运方面,例如,咸通六年(865)“蛮寇积年未平,两河兵戍岭南冒瘴雾物故者什六七,请于江西积粟,募强弩三万人,以应接岭南,道近便,仍建节以重其权。”[4]8111在该则史料中,在邻近边疆的地方藩镇地区囤积粮草,招募士卒,便是典型的一例。唐朝与南诏之间的聘问交通,亦是以剑南、岭南等地方藩镇为中介的。

(2)绥抚、邦交与文教。在唐与南诏的和平交往中,西南藩镇对于边缘少数民族进行绥抚羁縻、与具有独立政治实体特征的南诏进行正式交往,以及施行教化。这些功能的发挥往往是因时而异的。比如在强势节度使(如贞元年间的西川韦皋)任内,边镇扮演的角色更为突出。美国学者查尔斯·巴克斯敏锐地发现,贞元十五年(799)异牟寻要求让南诏贵族青年作为留学生与人质居留于成都时,其要求是直接向韦皋而非唐朝廷提出。这“表明了南诏与剑南西川节度之间的接触与交往是直接的”[14]121。他也分析了外国留学生到长安太学以外的其他地域留学的案例,指出南诏子弟在成都的廨舍中留学虽然不是唯一的案例,但这也确实地反映了南诏与剑南西川节度使之间的特殊关系。尽管如此,在大多数时期,边镇对这类职能的行使都还是在中央可控的合理限度之内。

(3)资源的直接提供者。在中晚唐的财政体系下,地方财政分为留州与上贡两个部分。西南边镇除了是唐朝财赋的来源之一外,更是自身防务资源的直接提供者。

(4)戍防体系的组织中枢。西南边镇同时也是唐朝西南边疆戍防体系的区域性中枢,于维护唐朝西南边防而言具有重要作用。对于西南边镇这一职能的发挥,可以从正反两方面加以检视。

从正面来看,当节度使对戍防体系组织得当时,对应地区的防务就较少出现问题。即使在南诏大举进攻的前提下,仍可以坚守、足以一战。如文宗太和四年(830)李德裕整备西川防务时,除了希望留住一部分先前留驻四川的援兵以应眼下燃眉之急外,也提出重建本地防务才是根本。为了满足防御缺口,需在成都平原招募士卒两万人,在雅州、维州招募“雄边子弟”各5000人,并重建可持续的募兵制,修葺关隘,组织才能保障成都的基础防备:

率户二百取一人,使习战,贷勿事,缓则农,急则战,谓之“雄边子弟”。其精兵曰南燕保义、保惠、两河慕义、左右连弩;骑士曰飞星、鸷击、奇锋、流电、霆声、突骑。总十一军。[3]5332

又如,懿宗咸通十四年(873),南诏倾国而出,意欲攻取西川时,成都守军的檄文就说:

比成都以武备未修,故令尔突我疆埸。然毘桥、沱江之败,积胔附城,不四年复来。今吾有十万众,舍其半未用。以千人为军。十军为部,骁将主之。凡部有强弩二百,镈斧辅之;劲弓二百,越银刀辅之;长戈二百,掇刀辅之;短矛二百,连锤辅之。又军四面,面有铁骑五百。悉收刍薪、米粟、牛马、犬豕,清野待尔。吾又能以旁骑略尔樵采。我日出以一部与尔战,部别二番,日中而代;日昃一部至,以夜屯,月明则战,黑则休,夜半而代。凡我兵五日一杀敌,尔乃昼夜战,不十日,懵且死矣。州县缮甲厉兵,掎角相从,皆蛮之深雠,虽女子能齽齘薄贼,况强夫烈士哉![3]6289

分析这则檄文可以看出,成都守军夸耀自身军力强盛,有“十万众”,设有守城用的强劲的弓弩、戈矛,备有薪柴、谷物、牲畜,具有严密的守备制度。故而高骈在乾符二年(875)反攻南诏时说“西川新、旧兵已多”,在退还朝廷援军的情况下大破南诏。

但是,在节度使不习军事,地方防务体系破绽百出的情况下,边镇抵御入侵的能力就将大打折扣。如在太和三年(829)南诏入侵之前,“蜀兵脆弱,不堪征战”[4]7872-7873,“百工造作无程,敛取苛重,至削军食以助裒畜。又给与不时,戎人寒饥,乃仰足蛮徼。于是人人咨苦,反为蛮内觇,戎备不修”[3]3862,这就导致南诏的入侵造成了“工巧散失,良民歼殄,其耗半矣。列政补完,尚不克称”[19]卢求《成都记序》,7703的严重后果。此外,地方防务的强弱也可能影响南诏的军事策略。比如咸通年间“南诏知蜀强,故袭安南,陷之”[3]6292。

同时,中央的直接介入也在重要关头起着关键作用。当地方力量不足以应对边境危机时,唐朝往往抽调各藩镇军队乃至禁军进入边疆。根据现存史料不难发现,中央军力直接介入的三个时段,同时也是西南边疆危机最为深重、直接危及唐朝对这一地域的掌控的时段:大历末年吐蕃、南诏20万军队进攻西川,太和三年(829)南诏军队劫掠成都,以及咸通至乾符年间南诏将近20年的持续进攻。边疆危机越严重,唐中央给予的军事支持也相应加强。可以说,在藩镇体制下,唐朝中央的大量投入也是西南边疆得以维持基本稳定的条件之一。

(三)边疆危机与藩镇建制的调整

相较于西北、河北与中原诸藩镇,唐朝西南地区的藩镇相对稳定。一方面,因为总体而言,唐朝中央政权对剑南、黔中、岭南诸方镇的控制较为牢固,无需以过于频繁的人事调动或行政区划调整来分化、削弱藩镇的事权。另一方面,这些方镇均由开天时的边疆节镇直接演变而来,不像中原与河朔诸藩镇在安史之乱前后形成割据的基础。西南边境仅有的两例擅权事件,都被及时平息:在剑南道,大历年间崔宁在西川十余年的专政以其本人被征入朝为标志而被巧妙地化解;元和初年刘辟的叛乱也被唐朝迅速镇压[20]。同时,藩帅选任得当,客观上有利于边镇内部的稳定,如肃代时期在黔中道边境,牂牁人出身的黔中经略使赵国珍“在五溪凡十余年,中原兴师,唯黔中封境无虞。代宗践祚,特嘉之,诏拜工部尚书”[10]3375。

但是,西南边镇内部的相对稳定性也受到了来自南诏的外部挑战的冲击。在唐诏关系的紧张时期,尤其是战争前后,西南边镇在人事与建制上都做出了频繁的调整。这样的调整总共有三例,一例是咸通时期李师望请置定边军,稍后蔡京请分岭南为东、西两道,再者是高骈平定安南后交州静海军节度使的设立。现以短暂存在的定边军节度使为例,简单分析西南边镇建制调整的意图及其影响。

关于定边军的设置,《通鉴》记载如下:

夏,六月,凤翔少尹李师望上言:“巂州控扼南诏,为其要冲,成都道远,难以节制,请建定边军,屯重兵于巂州,以邛州为理所。”朝廷以为信然,以师望为巂州刺史,充定边军节度,眉、蜀、邛、雅、嘉、黎等州观察,统押诸蛮并统领诸道行营、制置等使。师望利于专制方面,故建此策。其实邛距成都才百六十里,巂距邛千里,其欺罔如此。[4]8120

简言之,李师望的建言指出,成都距离大渡河以南的嶲州边境较为遥远,面对南诏的频繁侵袭,成都难以进行防备。为完善边镇戍防体系,唐朝批准该建议从西川割设定边军。但是定边军并没有起到唐朝预想中的作用,李师望欺瞒朝廷,将治所设置在远离边境而安处内地的邛州,该镇对边疆事务的感知和处理效能陡然下降;同时,剑南西川节度使“以有定边军之故,不领统押诸蛮安扶等使”[4]8121-8122,不能对定边军进行有效维卫;加上李师望及其继任者窦滂都是残酷贪虐之人,种种因素导致定边军这一方镇建制调整极为失败,该镇旋即被撤销。

(四)西南边疆对中晚唐的影响:对《新唐书·南诏传》的审视

懿宗任相不明,藩镇屡畔,南诏内侮,屯戍思乱,庞勋乘之,倡戈横行。虽凶渠歼夷,兵连不解,唐遂以亡。《易》曰:“丧牛于易。”有国者知戒西北之虞,而不知患生于无备。汉亡于董卓,而兵兆于冀州;唐亡于黄巢,而祸基于桂林。《易》之意深矣。[3]6294

论及九世纪下半叶西南边衅对李唐国运的影响,《新唐书·南诏传》的赞始终是最经典的论断之一。以此为基点,似可总结中晚唐西南边疆以南诏为中心的变局对唐朝的最终影响。“汉亡于董卓,而兵兆于冀州;唐亡于黄巢,而祸基于桂林”一句,显然是基于推类逻辑的史论。董卓之祸直接导致汉政权的残破,而河北黄巾军发动的大规模农民战争是其先决条件。黄巢在王朝灭亡历程中扮演的角色与黄巾军相似,故而前句引汉亡的史事,阐明了朱温代唐与黄巢之乱的远近因关系。庞勋为黄巢的先声,则在逻辑上更前一步。在黄巢之乱的打击下,唐朝日益失去对地方藩镇的控制力,最终崩解。五代十国的主角——朱温集团、李克用集团及构成十国割据的地方诸节度使也由此粉墨登场。相较而言,“唐亡于黄巢”的结论不那么富有争议。不过,论赞还进一步推理道:庞勋之乱,成为僖宗年间王仙芝、黄巢之乱为代表的持续动荡的先声。此番战争由久戍桂林而不得归乡的徐泗之卒率先发难,戍卒起事又因南诏攻掠安南、朝廷召集各内地藩镇军队入援前线而起,唐朝内部的诸般结构性危机在庞勋事件中集中爆发出来。故而有“懿宗任相不明,藩镇屡畔,南诏内侮,屯戍思乱,庞勋乘之,倡戈横行”的一整套解释。《新唐书》简明扼要地指出了各个历史因素在加速唐朝灭亡过程中的交互作用,并围绕南诏及其造成的西南边疆危机进行了更加大胆而富有争议的推理。这段附于《南蛮传》之中,实为解释唐朝灭亡远因的史论的独到之处在于:它阐明了从边疆危机到内部动乱的传导过程:当不可逆转的政治腐败和十分严重的藩镇跋扈导致的结构性危机已相当显著时,不是外患,而是唐朝以羸病之躯对外患做出的勉强回应本身,使得结构性危机下唐朝的脆弱平衡走向崩溃。

三、对于藩镇体制下西南边疆经略的思考

中晚唐时期,唐朝在藩镇体制下以南诏政权为中心进行的西南边疆经略,实质上也是“一个藩镇时代的帝国,如何通过重构藩镇的空间与权力结构,来应对由藩镇所带来的紧张危机并重新树立其统治力”[21]42问题中的一部分。由此可产生三个方面的思考:

(一)中央与藩镇在西南边疆经略中的角色

大体而言,在中晚唐时期的西南边疆经略中,唐朝中央相较于西南藩镇获得了更多主动权,而这一决定性作用的前提是唐朝维持了对西南藩镇的相对有效的控制。在对西南藩镇地方行政、军事、财政诸权力分配与人员任命等问题的处理上,唐中央的权威是显而易见的。

在解除了崔宁对唐朝在剑南地区的有效控制的威胁后,唐中央冒着被吐蕃、南诏全面入侵的巨大风险,毫不犹豫地拒绝任命在当地拥有深厚根基与丰富作战经验的崔宁,而改派神策军将领李晟率领禁军与各州兵马介入;宰相李泌与节度使韦皋在西南边疆战略上的共识与合作,在西南地区力量对比转换的形势下,使得唐诏关系峰回路转。牛李党争伴随着两派对于西南边疆战略的认识分歧,也与杜元颖的个人因素相叠加,加剧了太和三年南诏侵入成都的重大边疆危机。

在上述前提下,西南藩镇在唐朝与南诏的关系中仍然扮演着重要角色。西南藩镇拥有一定的人事、行政、财税和军事的自主权,节度使往往拥有调动这些资源的能力。这些边镇为唐朝维护西南边疆的稳定提供了绝大多数的资源。藩镇体制在西南边疆的运作大体是有效率的,且有效保证了唐朝西南边疆的稳定。唐朝中央与其地方藩镇之间的博弈加剧了唐西南边疆形势的复杂性,也影响了其经略西南边疆的效果。节度使的骄横是唐与南诏关系多次恶化的重要原因之一,唐朝也多次为节度使的决策错误付出了沉重代价。“南诏叛唐之后,随即发生安史之乱,唐朝无力西顾,吐蕃、南诏因得联合入寇,蚕食唐之地。及后安史乱平,蛮祸益深,其根岂不种于章仇兼琼、鲜于仲通、杨国忠诸人哉!”[12]212

(二)藩镇体制回应边疆形势中的矛盾

在以藩镇为依托经略西南边疆的过程中,唐朝在对御边藩镇的策略上自始至终面对着三组矛盾:

第一,方镇财政军事力量的总体强弱。德宗时期,韦皋在西川的成功经略,不但缓解了国都长安的军事威胁,还为唐朝的西北和西南边疆造就了长期的安定。这一阶段,击败了吐蕃,使得南诏转而与唐盟好,使得西南边疆基本安定。自文宗起,西川再次成为战争前线,直到高骈到来以后,这一威胁才真正解除。从西川边疆经略的历史中可以看到,方镇军事力量的强大与否是对外战争胜利的根本,然而方镇军力的加强,对中央的统治又构成了威胁,如崔宁与韦皋时期,朝廷对西川的控制一度削弱。

第二,官员结构的文武分途。以文官任事,则易武备废弛,如杜元颖,徒有文采,工于心计而对边防缺乏警惕;以武官任事,则易于贪功冒进,如李鄠与鲜于仲通,容易在战略上出现适当。又如金吾卫出身的高骈虽然长于戎事,在组织防务上颇有所长,但其对川中地方军力的屠戮,给当地造成了持久的恐怖印象。

第三,强势节度使与弱势节度使的分歧。节度使强势则可能如韦皋一般,长久节制一方而使中央控制松弛;弱势节度使如郭钊一般,则可能难以应对突发情况。在西南边疆形势的变化中,强藩与弱藩、文官与武职、强势节度使与弱势节度使的矛盾,一直贯穿了整个中晚唐时期。

正是在对这三组矛盾的把握中,唐朝依靠一系列灵活的动态调整,维系了西南边疆局势的平衡,遏止了边疆防御体系的崩溃,在国力衰弱的总体局势下维持了其统治。

(三)藩镇体制在边疆经略中的意义

在唐与南诏博弈的史料中,不论是造成边患或遣使媾和,出现频率更高的往往是是地方节度使的名字。尽管南诏事务时常上达天听,中央在南诏战略中往往也有最终的决策权,但藩镇体制下与南诏进行博弈的主角,往往就是地方边镇,尤其是剑南、岭南两大区域的节度使。章仇兼琼、鲜于仲通、崔宁、韦皋、李师望、杜元颖、李德裕、李鄠、蔡袭、蔡京、高骈等一系列频频出现于史料与相关研究中的方镇长官的名字,与极少出现的皇帝的裁断,反映出中晚唐时期以藩镇为核心的具有高度自主性的西南边疆防务体系。当唐中央直接介入时,往往也是通过藩镇官员任免、军政区划重组,以及为地方藩镇体制注入资源等方式进行,自始至终,没有打破过藩镇体制。这一藩镇防务体系的职能,主要在于就近组织了地方的人力与财政资源,以及戍防体制的组织中枢。同时,作为唐朝与南诏接触的中介,发挥着绥抚中间部族、作为唐朝在区域内的存在的代表进行文化交流与政治交涉的作用。另一方面,这种以西南边镇为中心的政权间的博弈,毕竟是以整个唐朝的国力为支撑才得以供给的。随着唐末一系列民变导致的唐朝国力的衰弱与藩镇体制的整体隳坏,唐朝的边防能力与边疆事务的决策能力都呈下降趋势。比如,乾符四年(877)休战后,唐朝对南诏和亲请求时允时拒的混乱状态,就是唐朝中枢政制混乱的直接映射。幸运的是,南诏也在9世纪末走向内部白蛮贵族与蒙氏王族之间的内讧与混乱,对唐朝边疆的威胁也大大降低。唐朝走向衰亡后,在剑南与岭南两个边镇的基础上产生的前蜀与南汉两个政权与南诏后继国家之间的关系,也可以视为藩镇体制下的晚唐与南诏关系的延续。前蜀永平四年(914),大长和国对西川王建政权的最后一次进攻以惨痛失败而告终,王建越过大渡河追击大长和军队。南汉乾亨九年(925),大长和国试图与南汉通婚。北宋建立后,经过一系列战争基本统一南方,消灭了后蜀与南汉政权;同时封锁大渡河边界,隔绝了与新兴的大理国的交往。至此,南诏及其后继国家与唐朝及其西南藩镇之间的历史正式告一段落。

注 释:

①表1及表2以《资治通鉴》(北京:中华书局,1957年)记载为基准,其他参考资料有:(清)吴廷燮著:《唐方镇年表》,北京:中华书局,1980年,第955-990页;(美)查尔斯·巴克斯著,林超民译:《南诏国与唐代西南边疆》,昆明:云南人民出版社,1988年,第240-246页;梁晓强著:《南诏史》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第658-671页;王吉林著:《唐代南诏与李唐关系之研究》,台北:台湾黎明文化事业股份有限公司,1992年,第394-427页;林旅芝著:《南诏大理国史》,台北:大同印务有限公司,1998年;王忠著:《新唐书南诏传笺证》,北京:中华书局,1963年等。