岩溶农业区典型土地利用土壤磷素空间分布与成因

2022-11-25田永著韩志伟罗广飞田雨桐

杨 淼,田永著,韩志伟,3,罗广飞,赵 然,田雨桐,肖 涵

(1贵州大学资源与环境工程学院,贵阳 550025;2思南县自然资源局,贵州铜仁 565100;3喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室,贵阳 550025)

0 引言

土壤是植物中磷的主要来源,土壤中的磷通常分为无机磷与有机磷两大类[1],其中植物所需要的磷主要来自与土壤的无机磷[1]。当前,农业生产主要通过大量施加磷肥以保障产量,过量施用磷肥会造成农田土壤磷素大量盈余,大量的磷素积累在土壤表层通过径流流失形成不同程度的面源污染,导致水体恶化甚至威胁整个区域的生态环境安全[2-3]。随着社会经济的快速发展,工业、农业活动以及城市生活产生的污水排放量剧增[4],氮、磷等营养元素形成的水体富营养化造成的水质恶化使得水环境质量问题日益受到重视。全国第一次污染普查显示,农业活动产生的氮磷的面源污染已经成为河流中氮磷污染的最大来源[5]。而磷作为生命活动重要的营养物质,对水生生态系统具有营养限制作用,是水体富营养化的限制因子[6],因此,开展农业区磷素在土壤和中的迁移转化及其影响因素的研究很有必要。

中国西南岩溶地区具有土层薄、地表水和地下水转换频繁且水土流失严重的特点,加之岩溶地区的脆弱性,使得农田土壤中的磷素极易进入地下水[7],而地下水在地下岩溶系统中停留时间短,自净能力弱,磷素一旦进入地下水,短时间内很难恢复[8-9]。谷佳慧等[10]的研究表明,岩溶区土壤中的C、N、P等元素的含量明显高于非岩溶区。罗广飞等[11]的研究发现在岩溶流域普遍存在磷素的污染问题,研究区的水库整体呈现中度以上的富营养化水平,因此对岩溶农业地区开展土壤磷形态空间分布的研究非常必要。贵州省安顺平坝区属于典型的岩溶区,农业区以坡耕地为主,水土流失严重,加之岩溶环境的脆弱性,地下水系统极易受到影响,进而使影响水库水质。本研究以贵州省安顺平坝凯掌水库周边典型农业区为研究区域,选取坝前背景区、坝前农业区和坝后农业区作为土壤的研究对象,对不同土壤中磷的分布、赋存形态及成因进行了分析,以期为岩溶地区磷的农业面源污染防控提供基础支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

花溪河流域隶属于长江流域乌江水系,水资源丰富,流域全长约52.6 km,流域面积达237 km2,流域内水库河流较多,主要的水库有花溪水库、松柏山水库、凯掌水库、刘家庄水库和芦猫塘水库,主要的河流有车田河、冷饭河、干河和凯伦河[11-12]。凯掌水库位于花溪河流域上游,贵州省安顺市平坝区马场镇凯掌村内,其地理位置为(26°19'22''—26°20'01''N,106°28'25''—106°29'02''E)。作为重要的蓄水基地,凯掌水库集水面积约8.8 km2,总库容约为381万m3,系贵安新区“凯掌水库—松柏山水库”重要的输水工程,其主要作用为农业灌溉,同时兼具饮用水源地功能。研究区为典型的喀斯特岩溶区,属于粮食主产区,农业区以坡耕地为主,水土流失严重,加之岩溶环境的脆弱性,地下水系统极易受到污染,进而使水库水质恶化。研究区地处亚热带季风气候区,平均海拔1898 m,年平均气温17.2℃,主要粮食有玉米、水稻等,经济作物以大蒜、西瓜、辣椒等为主。

1.2 样品采集

样品采集于2019年10月,结合河流水库分布特征、周边环境及土地利用方式,使用土钻分层采集坝前背景区、坝前农业区和坝后农业区9个土壤剖面。分别采集坝前背景区(草地A1、河滨带A2)、坝前农业区(草地B1、水田B2、旱地B3、河滨带B4)以及坝后农业区(草地C1、水田C2、旱地C3)3个区域共计9个采样点的56个土壤样品(图1)。为防止样品采集的偶然性和随机性,各采样点由上至下每隔10 cm采集2~3个平行样,混合均匀后分装、存放于土壤采样专用袋中,标明样品信息(编号、采样点、深度、日期、采样人员等)。

图1 研究区地理位置及采样点位置分布图

1.3 样品处理与测定方法

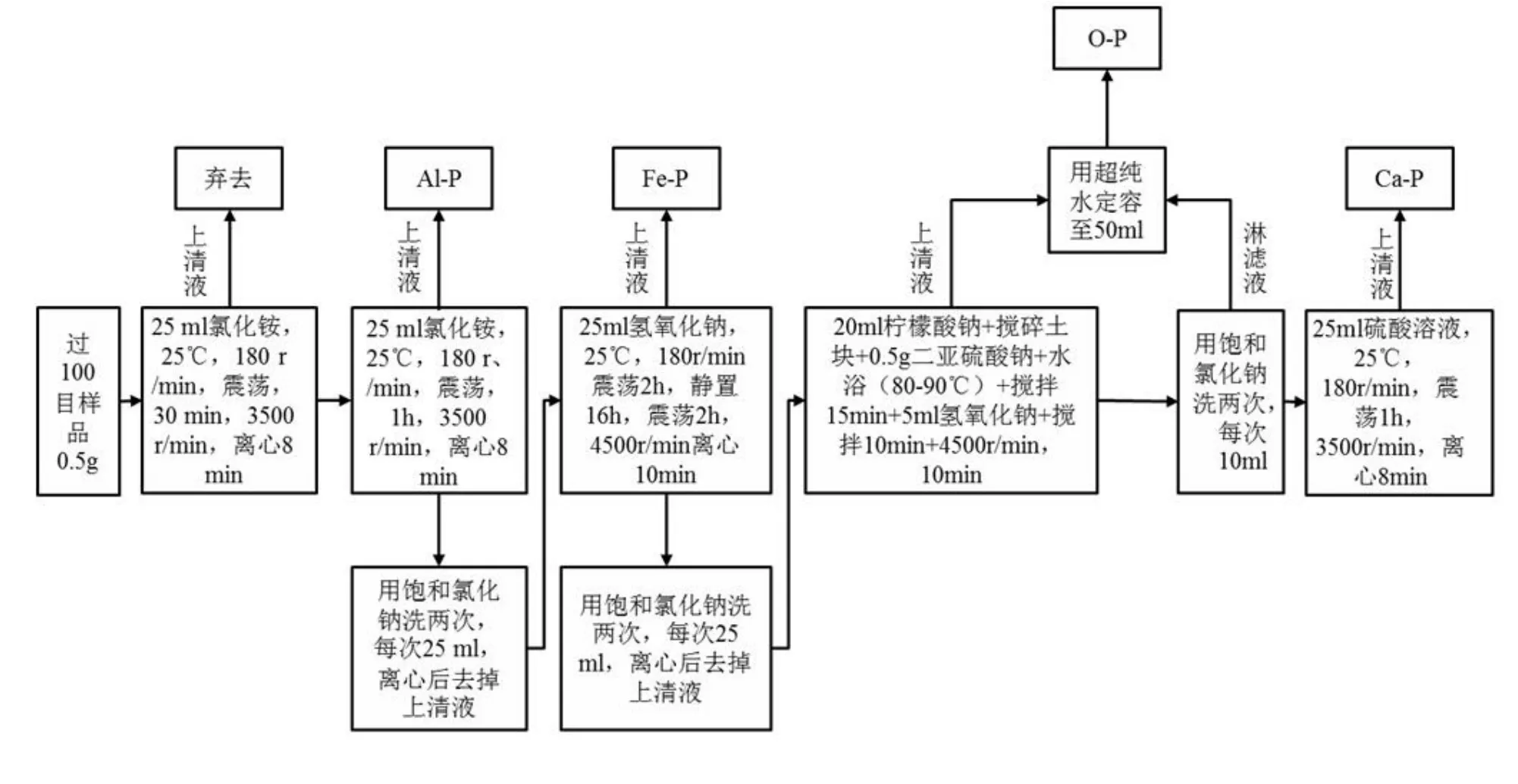

土壤样品带回实验室冷冻干燥处理后,手工拣去杂物,研磨并过100目筛,供后续实验分析。采用高氯酸-硫酸钼锑比色法、碳酸氢钠法、重铬酸钾容量法、氯化钾交换-中和滴定法和重量法分别测定土壤的全磷(TP)、有效磷(A-P)、有机质、交换性酸和含水率。土壤无机磷形态的提取方法如图2。使用PHS-3c酸度计连续3次测量土壤上清液,取平均值作为土壤样品的pH。

图2 土壤无机磷形态分级连续浸提方法

根据土地利用类型将A1、A2、B1、B4和C1划分为非农业用地;B2、B3、C2和C3划分为农业用地。实验用水为超纯水,所有试剂均使用优级纯试剂。实验材料均在10% H2SO4溶液中浸泡超过24 h,然后用超纯水洗涤、干燥后使用。所有样品均于贵州大学资源与环境工程学院测试完成。

1.4 数据统计与分析

使用SPSS 25.0软件进行相关性分析,使用Origin 2018软件进行图形绘制,采用ArcGIS 10.5进行采样图绘制。

2 结果与分析

2.1 土壤理化特征

研究区土壤整体呈弱酸性,分布在pH 4.64~7.32之间,平均值为pH 6.4。相较于非农业用地,研究区农田土壤普遍pH较低,且呈现水田低于旱地的趋势。水田的生境对土壤pH有特殊的缓冲作用,随种植年限的增加水田土壤的酸碱度会逐年趋向中性,这与淹水条件下土壤中铁锰氧化物被还原时需消耗质子有关[13],因此水田的pH均高于旱地(图3A),土壤的含水率在12.34%~49.79%之间,平均值为29.26%(图3B)。

图3 土壤剖面各理化性质分布特征

研究区土壤有机质含量整体表现为:水田>旱地>草地>河滨带(图3C)。农业区土壤有机质呈现明显的表层(0~20 cm)堆积现象(图4),且农业用地含量均高于非农业用地。这是因为农业活动常施加大量畜禽粪便肥于土壤表层,有研究表明猪、牛、鸡等牲畜粪便中的有机质含量分别高达到69%、56%、70.76%[13],同时秸秆还田也会增加土壤中的机质[15]。水田中有机质含量较高,除受施肥及秸秆还田这2个因素旱地同样具有的因素外,还受微生物因素的影响,水田秧苗阶段的淹育条件使得土壤中好氧微生物活性降低甚至完全停止,导致水田有机质的分解过程相对缓慢[16]。

图4 土壤剖面有机质含量分布特征

研究区各采样点交换性氢、交换性铝的含量见图3D,分析交换性氢和交换性铝在土壤中的占比情况可以查明研究区农田土壤酸化的原因[17],研究区不同采样点土壤交换氢的含量均远高于交换性铝,且交换性氢与pH在呈极显著负相关(表1),表明研究区土壤酸化主要是由交换性氢含量变化引起的。

表1 土壤pH与交换性酸的相关性

2.2 土壤中磷的分布特征

相较于第二次全国土壤普查土壤耕土层全磷含量(500 mg/kg)[18],研究区土壤表层全磷含量整体处于较高水平。不同土地利用方式对土壤全磷含量有明显影响,研究区土壤全磷含量关系为:坝后高于坝前,农业用地高于非农业用地,草地高于河滨带(图5A)。不同用地之间全磷含量有明显差异,表明农业活动会导致土壤全磷含量显著增加。全磷含量在土壤剖面上整体呈随深度增加而降低的趋势,在0~30 cm土壤深度上,土壤全磷含量显著降低,30 cm以下全磷含量趋于稳定(图5B),全磷在水田的迁移能力高于旱地,这是因为水田的淹水条件下土壤还原条件增强了磷的迁移能力。

图5 研究区不同土壤中全磷的空间分布特征

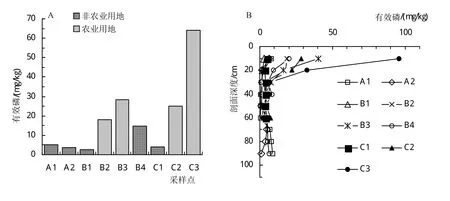

土壤全磷和有效磷的含量正相关,有效磷可以指示土壤中磷素的环境风险和磷的植物有效性[19]。研究区有效磷平均含量除坝后农业区旱地(B3)0~10 cm剖面深度上为95.75 mg/kg外,其余剖面均在0.6~40.48 mg/kg之间,平均值为4.8 mg/kg。鲁如坤等[20]的研究表明土壤有效磷含量大于50.0~70.0 mg/kg时,农田中的磷可能会通过渗漏形成面源污染从而对周边水体产生影响,通常选取60 mg/kg作为农田有效磷含量的临界值[21],研究区土壤磷素主要通过地表径流对水体产生影响。旱地有效磷含量均在坝前和坝后区均高于水田(图6A),与张瑜等[22]对不同土地利用下土壤有效磷含量分布的研究结果基本一致。

图6 研究区不同土壤中有效磷的空间分布特征

表层土壤的有效磷含量较高,不同剖面土壤在0~20 cm深度有效磷含量在3.74~64.14 mg/kg之间,平均值18.36 mg/kg,相较于全国土壤有效磷含量平均值12.89 mg/kg[23],研究区农业用地(B2、B3、C2、C3)表层土壤有效磷含量均处于较高水平。不同土地利用方式对土壤的有效磷含量有明显影响,整体表现为坝后高于坝前,农业用地高于非农业用地。有效磷在旱地中的垂直迁移能力强于水田。不同采样点有效磷含量随剖面深度的增加呈现差异性减小的情况(图6B),有效磷在土壤深层的迁移能力较弱,农业活动不会对深层土壤造成影响。

土壤磷活化系数(phosphorus activation coefficient,PAC)表征土壤磷活化能力,反映了土壤磷的有效化程度[24],即全磷向有效磷转化的难易程度,PAC高表明磷的有效性较高,PAC低表明土壤的固磷能力强。研究区不同采样点表层(0~20 cm)土壤的PAC大小顺序为:C3(5.96%)>B3(3.08%)>B4(1.93%)>B2(1.76%)>C2(1.50%)>A1(0.95%)>A2(0.80%)>C1(0.52%)>B1(0.34%)。不同土地利用方式对表层土壤磷活性系数有明显影响,表层土壤磷活化系数在不同采样点上的变化与有效磷含量变化基本一致(图7A)在10~20 cm土壤深度下,除坝后农业区草地(C1)随土壤深度增加而增加外,其余剖面土壤PAC均随土壤深度增加呈下降的趋势(图7B),C1的异常变化主要是由于在20~60 cm土壤深度土壤全磷含量骤变引起的。

图7 研究区不同土壤磷活化系数的空间分布特征

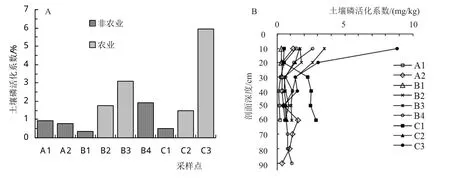

图8显示各无机磷形态在不同采样点的含量特征。其中Fe-P和Al-P的含量随土壤深度的增加大体呈降低的趋势。在0~20 cm土壤深度下,草地(A1、B1、C1)、河滨带(A2、B4)和坝后农业区旱地(C3)的O-P含量随土壤深度的增加降低,水田(B2、C2)和坝前农业区旱地(B4)的O-P含量随土壤深度的增加而增加。草地剖面在背景区(A1)、坝后农业区(C1)的Ca-P含量随土壤深度增加而增加,在坝前农业区(B1)随深度增加降低。河滨带的Ca-P含量在坝前背景区(A2)随土壤深度增加降低,在坝前农业区(B4)随土壤深度增加而增加。水田(B2、C2)和旱地(B3、C3)的Ca-P含量随土壤深度增加而降低。

图8 研究区不同土壤磷形态垂直分布特征

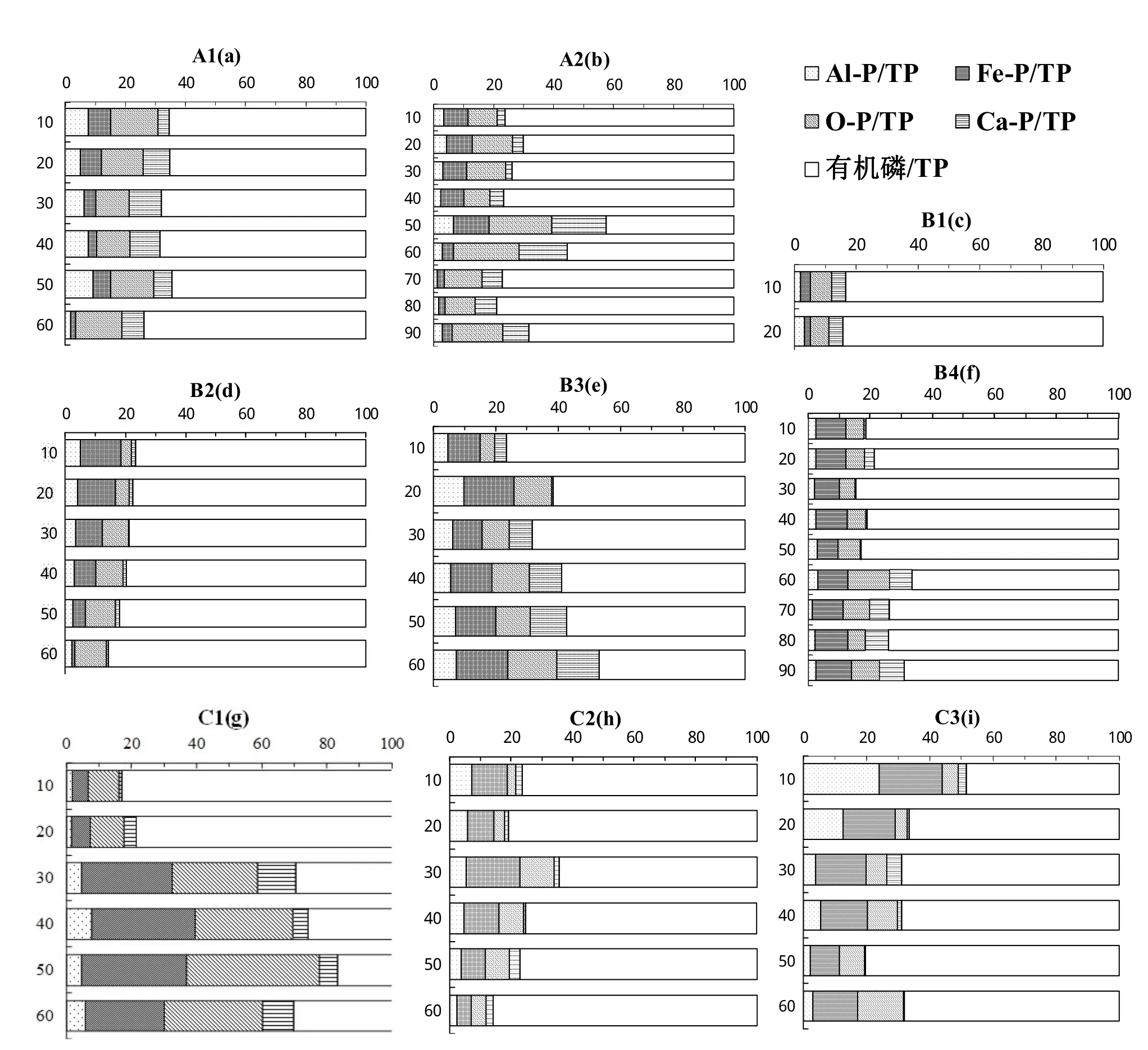

图9给出了无机磷各分级形态含量所占百分比,对中酸性土壤的研究都表明无机磷是土壤的最直接磷源[25]。有研究表明石灰性土壤中无机磷占全磷总量的50%~80%[26],本研究无机磷含量在14.15%~83.22%,平均值48.69%,无机磷含量占比较低。在0~20 cm土壤深度下,草地剖面(A1、B1、C1)的无机磷形态均以O-P和Fe-P为主,其中坝前农业区草地(B1)的Ca-P含量略高于Fe-P。坝前背景区河滨带剖面(A2)的无机磷形态以O-P为主,其次为Fe-P、Al-P、Ca-P。坝前农业区河滨带剖面(B4)的无机磷形态以Fe-P和O-P为主,其次为Al-P、Ca-P,这与成瑞喜[27]等的研究基本一致。水田剖面(B2、C2)的无机磷形态含量大小排序为Fe-P>Al-P>O-P>Ca-P。旱地剖面(B3、C3)的无机磷形态以Fe-P和Al-P为主,其次为O-P、Ca-P。随着土壤深度的增加,Al-P、Fe-P有向O-P转化的趋势。

图9 研究区不同土壤剖面磷组分占比图

2.3 磷素分布的影响因子

由表2可知,研究区土壤pH与Al-P在0.005呈极显著负相关,与有效磷、Fe-P呈显著负相关,pH对土壤磷素的组成有显著影响。有研究表明土壤pH>5.5时磷酸盐与钙发生反应,反之则与铁、铝的氧化物结合[28],适当调节土壤的pH可以增加土壤中有效磷、Fe-P和Al-P的含量。土壤有机质与全磷、有效磷、Al-P、Fe-P在0.01水平上呈显著正相关关系,可通过向土壤施加有机质来提升土壤磷的有效性。

表2 土壤化学参数与磷指标相关性分析[12]

3 结论

本研究明晰了喀斯特岩溶区凯掌水库周边不同土壤中磷的赋存和形态分布特征,主要得出以下结论。

(1)研究区全磷含量在420.73~1669.53 mg/kg之间,农业区全磷含量处于较高水平。土壤有效磷含量在2.50~64.14 mg/kg之间,表层土壤有效磷含量较高,应减少磷肥的施用以避免浪费。除坝后农业区旱地表层的磷素(有效磷含量64.14 mg/kg)有通过淋溶而进入地下水的风险外,其余土壤磷素均以地表径流的方式流失。土壤磷活化系数在0.34%~5.96%之间,且不同土地利用方式对表层土壤磷活性系数有明显影响。

(2)本研究无机磷含量在14.15%~83.22%,平均值48.69%,农业区(水田、旱地)土壤剖面无机磷形态以Fe-P、Al-P为主,非农业区(草地、河滨带)剖面无机磷形态则以Fe-P和O-P为主。

(3)土壤pH与有效磷、Fe-P和Al-P呈显著负相关关系,土壤有机质与全磷、有效磷、Al-P、Fe-P显著正相关关系,为了实现作物的增收增产,可通过适当加土壤有机质提高土壤有效磷、Fe-P和Al-P的含量,以提高土壤肥力。

4 讨论

总体而言,受土地利用的影响,表层土壤中各磷素含量差别较大,农业用地的全磷、有效磷含量和土壤磷活化系数均高于非农业用地。磷素含量变化整体表现为随剖面深度增加,各采样点含量差异降低的趋势。磷在土壤中的垂直迁移能力较小,研究区磷在土壤表层的含量变化主要由农业活动造成。不同用地之间磷素含量的明显差异表明农业活动会导致土壤磷含量的增加,使得磷素有进入周边水体的风险。

研究区土壤全磷含量在土壤剖面上整体呈随深度增加而降低的趋势,这与张倩等[29]对磷在土壤中垂直分布特征的研究基本一致。有研究表明,土壤中的有效磷含量高于15 mg/kg时施肥一般不能使水稻和谷类作物增产[30],研究区水田和旱地表层土壤中的有效磷均高于上述值,应尽量降低磷肥的施用量以减少浪费。虽然研究区有效磷整体的平均含量较低,但坝后农业区旱地(C3)土壤表层(0~20 cm)平均有效磷含量达64.14mg/kg,超过土壤有效磷含量临界值的60mg/kg,加之该区域地处土层薄且地表水和地下水转换频繁的喀斯特岩溶区,因此研究区坝后农业区旱地的磷极有可能会通过淋溶而对水体产生影响。土壤磷活化系数表征有效磷对全磷的占比关系,研究表明,土壤PAC的变化与施用肥外源磷有很强的正相关性,这可以解释研究区农业用地土壤PAC含量较高的原因。旱地土壤PAC整体高于水田,表明旱地土壤磷的有效性较高,而水田土壤的固磷能力高于旱地。

研究区土壤总磷处于较高水平,但易被植物吸收的无机磷占比整体较低,磷的有效性较差。植物所需的营养物质主要来源于土壤中的无机磷,酸性土壤中无机磷主要以Fe-P和Al-P为主,碱性土壤中无机磷形态主要以Ca-P为主,从而使得碱性土壤的生物有效性降低[31]。研究区土壤整体呈弱酸性,有研究表明pH的升高会降低土壤活性铁、铝含量[32],这是造成研究区土壤无机磷形态主要为Al-P和Fe-P的原因。研究区水田的pH相比旱地较高,土壤的Ca-P含量也略高于旱地,这可以解释研究区水田的全磷和高于旱地,而有效磷含量低于旱地的原因。

研究表明,在石灰性土壤中施加磷肥会使得土壤中的Ca-P、Fe-P、Al-P含量均有一定的增加[33],农业生产中常施磷肥于耕土层,且磷在土壤中的垂直迁移能力较小,未被作物利用的磷素均堆积在土壤表层,使得农业用地表层的Fe-P、Al-P含量均高于非农业用地且Fe-P、Al-P、Ca-P存在表层堆积的现象。土壤有机物质对磷素具有一定的调节作用,目前对有机质调节土壤磷素的机理主要包括:一、施加到土壤的有机磷通过矿化作用,释放出无机磷,且有施加机质可促进土壤中的解磷微生物的代谢过程使得土壤中难溶的磷转化为可溶态[34];二、有机质可以提供大量阴离子,这些阴离子与铁、铝等基质形成稳定的螯合体释放其中的磷,并抑制土壤对水溶态磷的吸附固定,从而提高磷肥有效性;三、土壤中难溶态的磷酸盐能被有有机质解过程中产生的有机酸溶解,从而对磷起活化作用[35]。本研究中土壤有机质与总磷、有效磷、Al-P和Fe-P含量呈显著正相关关系,可能与上述机理有关。