交通宁静化理念下公交站点处两轮车专用道一体化设计

2022-11-24吴楚雨

吴楚雨

(广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心,广东 广州 511340)

0 引 言

广州市增城区新塘镇是工商业重镇,摩托车和非机动车是新塘镇交通结构的重要组成部分。目前新塘镇正在建设全国首个TOD(公共交通引导开发)枢纽,也顺势进行了城市更新,然而老城区道路规划难以满足多元化的交通发展需求。道路红线固定,空间难以拓宽;道路资源分配不合理;摩托车和非机动车体量大,散、乱、随意性大,机非矛盾严重。这些都严重影响了新塘镇的交通环境。

为切实改善广州市道路交通秩序,广东省[1]及有关地级市[2-3]提出要推进慢行系统建设,要在主干路或摩电通行量大的道路上,逐步恢复和设置连续的非机动车道,增设机非隔离设施。对于自行车,广东省[4]提出地级以上市中心城区主要道路要设置自行车道,且应避免人非共板设置。这些都是从道路资源配置层面保障非机动车路权的措施,然而新塘镇两轮车中占比最大的摩托车,尤其是电动的摩托车也不可忽视。交通多元化的城市每个交通参与者都享有合理的路权,权利不重视带来的是交通秩序的恶化[5]。为在有限的道路资源上进行路权合理分配,新塘镇根据上述要求,率先调研了城区道路空间资源和非机动车道设置现状,研究了城市中心区两轮自行车、电动自行车和摩托车交通特性中存在的共性,探索尝试了两轮自行车、电动自行车和摩托车专用道一体化的新型方案(以下将两轮自行车、电动自行车和摩托车一体化专用道简称为两轮车专用道),并形成了一些研究成果[6]。

人非共板[7]的非机动车道设计已得到广泛应用,包括新塘镇,非机动车道在路段处位于机非分隔带外侧,在公交站点处则位于站台外侧,又或者中断,用于站台设置。然而,人非共板下的非机动车道在城市中心区存在不合理性。关于摩托车专用道设计,目前没有明确标准,其理论研究和应用比较少。吴鸣、苏军良[8]提出了将非机动车混行到人行道上,并把非机动车道改为摩托车专用道的理念,该理念为人非共道、人摩非共板,交通组织更加复杂,各方容易相互冲突,最终就是非机动车和摩托车都不愿走路侧带。踏建、胡劲松、刘宏[9]对带辅道的揭阳大道进行改造,取消了辅道机动车停车位,将辅道横断面调整为非机动车道和摩托车道。该方案破坏了辅道原有的功能,禁止汽车进入辅道,会增加主路交通压力,也不适合两侧机动车进出需求量大的情况。以上少见的摩托车专用道研究主要针对路段位置,不够科学,对摩托车专用道在公交车站处的设置方法也未研究,对站点处两轮车专用道布置方法没有提供可借鉴的经验。由于两轮车专用道改造牵一发而动全身,其中公交站点处狭小的共板空间需供公共汽车、摩托车、非机动车、乘客共同使用,交通组织较为复杂,停靠区、站台和专用道的平面几何关系设计就尤为重要,需要进行专门研究。为确保汽车和两轮车顺畅通过,保障乘客安全,本文尝试引入城市交通宁静化理念,指导公交站点处两轮车专用道的交通组织设计(本文讨论的自行车、电动自行车和摩托车均指两轮车)。

1 路段自行车、电动自行车和摩托车专用道一体化改造方案概述

1.1 摩托车、非机动车路权问题和交通安全问题

新塘镇常见的摩托车有内燃机驱使的摩托车和电动驱使的摩托车,其中电动轻便摩托车占比最大。摩托车属于机动车,与汽车在机动车道内享有路权,但道路交通安全法实施条例却要求其行驶在汽车同样可享用的慢车道上。无专属道路,加上驾驶者安全和法律意识淡薄,摩托车的交通行为具有很强的随意性,见缝插针、变道频繁、占用快车道等现象时常发生,加上道路资源多偏向汽车,严重影响了汽车和非机动车安全行驶,易诱发交通事故,管制难度大。

人非共板的设计初衷是为了机非分离,保障慢行交通系统环境。但是,城市中心区人非共板的非机动车道存在局限性:一是在《电动自行车安全技术规范》(GB 17761—2018)中,电动自行车技术参数最高时速提至25 km/h,远超非机动车道内最高限速15 km/h 的要求,对行人安全威胁较大;二是人非共板的非机动车道存在被违规占用、平整度差、断头烂尾等问题,使用不便,同时行人经常侵占非机动车道[10],迫使非机动车改走机动车道,机非分离目的没能实现;三是自行车逐渐被动力更强的电动自行车和电动摩托车取代,人非共板下的非机动车道难以满足社会发展要求,非机动车道易形同虚设。因此,人非共板设计的合理性应重新审视。

非机动车和摩托车都面临着路权分配不公平或不合理问题,这也是非机动车和摩托车经常与汽车混行在机动车道的主要原因。当非机动车行驶在机动车道上时,由于其与摩托车一样轻便灵活,也具有同样的交通安全问题[11-12]。

1.2 自行车、电动自行车和摩托车专用道优化策略

根据上述分析,摩托车和非机动车容易与汽车混行,而且难以管制。既然难以解决,可以尝试打破常规,重新调整道路横断面布置,为行人、非机动车、摩托车和汽车路权寻找一个平衡点,从而引导摩托车和非机动车有序出行。

本文改造对象主要为城市中心区路侧带具有一定宽度的人非共板设计的次干路、支路,以及交通流量较大、最高限速较低的主干路,其机动车道最高限速一般为30~50 km/h。新塘镇摩托车以日常出行为主,主要为动力偏弱的低排量摩托车和电动(轻便)摩托车,其车速在城市中心区受最高设计车速和机动车道最高限速限制,加上城市中心区交通流量大、交叉口间距较小等影响因素,摩托车难以快速行驶,速度一般为20~40 km/h。电动自行车最高设计车速虽低于摩托车,但也达到了25 km/h,占比较小的自行车行驶车速也可达到20 km/h,非机动车在城市中心区的车速与绝大部分摩托车相近,都不算很快。

在各种交通主体都有路权需求的情况下,若自行车、电动自行车和摩托车都各设专用道,显然在有限的道路空间中不太现实。考虑到城市中心区人非共板设计的局限性,机非混行难以管控,且三种车辆的外廓尺寸、路权问题、行驶特性和安全问题较相似,因此可考虑将三种车辆的专用道一体化设计,主要允许低排量摩托车、电动(轻便)摩托车和非机动车通行,而大排量摩托车则可选择性通行。

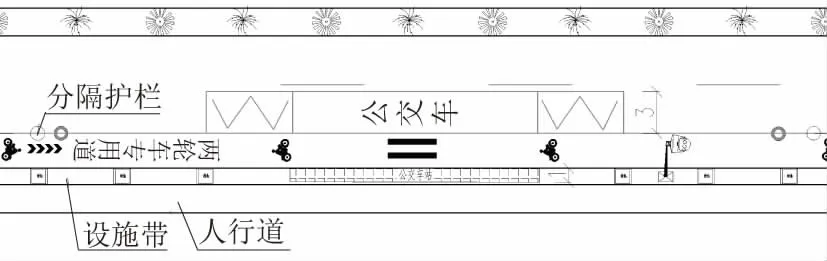

设计可维持现状道路红线和机动车道数不变,进行局部优化。鉴于城市中心区人非共板设计的不合理,可取消该设计方式,将路侧带上的非机动车道和设施带互换位置,即取消非机动车道,设施带外挪与人行道相邻,腾出的空间改造为自行车、电动自行车和摩托车共同行驶的专用道,与机动车道共板,并用隔离护栏实现与汽车硬隔离,自行车、电动自行车和摩托车专用道改造示意如图1 所示。该设计可优化空间资源,实现自行车、电动自行车和摩托车专用道一体化设计。

图1 两轮车专用道改造示意图(单位:m)

两轮车专用道改造宽度主要受限于路侧带最小宽度。根据新塘镇道路空间资源现状,为防止汽车驶入或临时停车,两轮车专用道宽度暂定为2.5 m,对原有非机动车道不足2.5 m 的,可以调整横断面其他组成部分宽度,确保专用道宽度统一。设施带统一为1.2 m。

改造后的两轮车专用道,并未牺牲原有机动车道数,汽车、摩托车、非机动车和行人各得其所,各行其道,保障了彼此路权,各自有序出行。在两轮车专用道上,非机动车与摩托车依旧混行,但城市中心区车速较低,混行的主要为低排量摩托车和电动(轻便)摩托车,且不用再与汽车混行,反而有效降低了摩非混行的安全风险。两轮车专用道与机动车道共板设置,两轮车可以享受机动车道通畅、平整、光照好等优点。改造后,人行道宽度可能低于2 m,但考虑步行缓慢,人非不再共板设计,且有设施带(人行护栏)分隔,行人反而更安全舒适,体现了以人为本的理念。

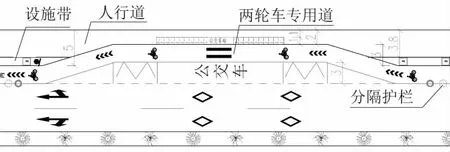

目前,新塘镇新塘大道两轮车专用道先行段已完工,通过现场观察,该专用道已逐渐被两轮车接受,行驶越来越规范,交通整治初见成效,如图2 所示。

图2 两轮车专用道改造效果

2 城市交通宁静化理念的引入

城市交通宁静化是一种以改变“以车为本”导向,给予道路使用者平等权利,以及改善道路生态环境为主要目标的道路交通设计手段,旨在通过各种交通技术措施,控制机动车交通,改变驾驶人行为,减少噪声和尾气排放,改善慢行系统交通环境,缓和交通给居民生活带来的冲击,还市民一个安全、宜居的生活环境,最终达到街道空间各种功能协调发展[13]。城市交通宁静化理念的目的与改善非机动车和摩托车慢行交通环境,引导汽车、两轮车和行人安全有序出行,合理配置城市空间资源的两轮车专用道改造目的有相似之处。

国外有关交通宁静化理念的研究相当成熟,具体措施主要有路线弯曲,设置减速带、上下坡道、安全岛,强制转向导流岛,道路封闭、道路缩窄、交叉口抬高、人性化标志标线等。

两轮车专用道实施改造,原有的公交车站需要随着设施带的外挪而迁移,其设置形式需要结合道路空间资源、公交线路组织、站点交通量等因素重新确定。若设置不当,站点处的汽车、两轮车、乘客和行人将形成交织,站点的交通组织设计需要重点考虑。《城市综合交通体系规划标准》(GB/T 51328—2018)提出,当机动车交通与慢行交通混行时,应设置交通宁静化措施,这为本文站点处两轮车专用道的交通组织设计提供了指导。城市交通宁静化措施的主要控制对象是机动车,速度是影响城市交通宁静化措施设置的主要影响因素[14]。考虑两轮车专用道内两轮车较汽车灵活,较乘客速度快,相对强势,对站点交通秩序威胁最大,可将其作为控制主体,结合城市交通宁静化理念,进行站点处两轮车专用道的交通组织设计研究,以期改变站点处两轮车驾驶人行为,控制两轮车车速,改善站点处交通混流问题,保障行人安全,确保既不违背公共交通优先原则,又能提高两轮车专用道的使用效能。

3 公交站点处两轮车专用道

目前城市公交停靠站类型主要有直线式和港湾式两种,众多研究主要推荐港湾式。港湾式公交停靠站可以有效减少公共汽车对道路交通的影响,降低交通冲突和延误。

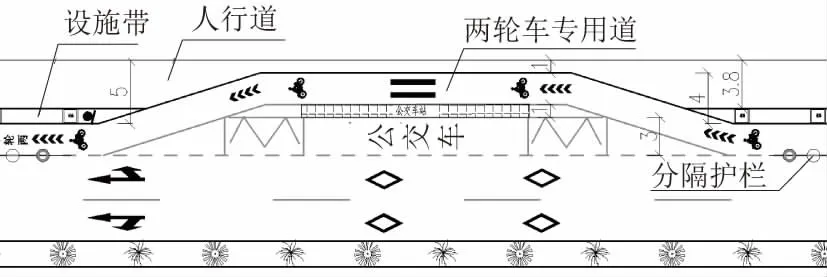

本着安全为先、通行有序、节约资源、精细引导的原则,站点处按照两轮车专用道宽度2.5 m、站台宽度1 m、设施带宽度1.2 m、站点处人行道宽度不小于1 m、港湾停靠站车道宽度3 m 的设计标准(因两轮车专用道有关技术标准为空白,为便于研究,各部位宽度仅为假设,若某部位宽度要满足现行规范要求,可作相应调整),结合交通宁静化理念,提出两类停靠站处两轮车专用道的多种设计方案。

3.1 直线式两轮车专用道

无论公交车站采取何种类型,专用道均直线连续设置,平行于机动车道。

3.1.1 港湾式停靠站

如图3 所示,两轮车专用道位于港湾式停靠站左侧,若无公交停靠时,直线式专用道上两轮车可直线快速通过,符合两轮车行驶习惯,但速度快易带来危险。虽然平面上两轮车和公共汽车路权分离,但公共汽车进出站时会与两轮车形成混流。两轮车若刚好驶进站点处的专用道,则容易妨碍公共汽车进站;若公共汽车正在停靠,后面走位灵活的两轮车则容易绕进停靠区或者机动车道,与机动车、公共汽车或者乘客产生冲突。同时,公共汽车进出站时,车头车尾存在视野盲区,容易与两轮车发生剐蹭碰撞,存在安全隐患。

图3 专用道方案一(单位:m)

该方案需要非站点路段处的专用道改造完后的路侧带(以下简称新路侧带)宽度有5 m 以上。站点人行道若要扩宽,则对新路侧带宽度要求更高;若不设置站亭,可改为站牌横向设置,站台可供人行道行人借调使用,提高步行空间。

该方案平面视觉效果好,但两轮车容易抢行乱行,存在交通安全隐患。若要采用该方案,建议设置在广场等空间充足的位置,以保障两轮车专用道设置空间和步行空间。

3.1.2 直线式停靠站

若专用道改造后,新路侧带无条件设置港湾式停靠站,则停靠区可设置在专用道左侧的慢车道上,保持两轮车专用道沿路侧直线设置(见图4)。直线式停靠站会占用一条机动车道,造成交通瓶颈,但两轮车与公共汽车路权真正分离,互不交织,两轮车也可直线快速通过公交车站,骑行体验好。不足之处是乘客需借用专用道过街上下车,会影响两轮车畅通经过,两轮车速度若不受管控,则会造成乘客不便,专用道的交错使用会给彼此带来短暂的相互影响。

图4 专用道方案二(单位:m)

该方案设置最为简单,用地要求小,站台仅需占用设施带,人行道不会被挤占压缩,宽度可与路段非站点处人行道保持一致,步行空间能得到保障。

3.2 曲线式两轮车专用道

本着公共交通优先、以人为本的城市交通规划理念,下面结合交通宁静化技术,对以上两种方案进一步改进。

3.2.1 改进的港湾式停靠站

为避免交通流混流,可以将方案一中的两轮车专用道设置在停靠区外侧,曲线设计。改进后,两轮车需绕行,但能实现公共汽车和两轮车路权空间分离,各行其道,同时转弯的交通宁静化技术有利于诱导两轮车驾驶者集中注意力,降低两轮车车速,提高交通安全性。

在该设计中站台有两种设置方式:一种设置在人行道上(见图5),一种是夹在专用道和公汽停靠区之间(见图6)。

图5 专用道方案三(单位:m)

图6 专用道方案四(单位:m)

在方案三中,乘客需借用专用道过街上下车,当两轮车刚好经过站点与乘客上下车发生交集时,会造成骑行略不通畅,乘客上下车略不方便,专用道的交错使用会给彼此带来短暂的影响。

方案三需要新路侧带宽度大于5 m。若不设置站亭,可改为站牌横向设置,站台可供人行道行人借调使用,提高步行空间,改善步行交通环境。

在方案四中,站台充当“安全岛”,乘客可以选择合适时机进出站台,有了上下车独立驻足区,同时也能增加专用道曲度,能进一步控制两轮车速度,站点交通更加安全,两轮车通行也更加顺畅,但绕行距离相比方案三要大。

方案四需要新路侧带宽度大于5 m 。站点人行道若要扩宽,则对新路侧带宽度要求更高。

方案三和方案四的用地条件与方案一一样,适合设置在广场等空间充足的位置,以保障两轮车专用道设置空间和步行空间。

3.2.2 改进的直线式停靠站

为控制两轮车车速,可将方案二的停靠区位置保持不变,专用道外移一个站台宽度距离,即1 m,占用设施带一部分空间,专用道则变为曲线形式(见图7)。方案五专用道曲度缓和,绕行距离小,具备方案三、方案四中转弯的交通宁静化技术优点。同时,专用道和停靠区之间可设置站台,起到安全岛的作用,直线式停靠站交通瓶颈的缺点虽依旧存在,但可以发挥方案四的优点。

图7 专用道方案五(单位:m)

该方案设置较为简单,与方案二一样,用地要求小,专用道仅需占用设施带,人行道并不会被挤占压缩,宽度可与路段非站点处人行道保持一致,步行空间有保障。

3.3 专用道布置方案选择及交通宁静化措施配套

3.3.1 专用道布置方案的选择

综上,站点处两轮车专用道各设计方案并非十全十美,均无法完全解决(在不设置两轮车专用道时也存在的)两轮车与乘客存在交织的问题,但曲线式设计是可以避免汽车参与交织的,交通秩序可以有所改善。同时,在用地条件一样的情况下,专用道曲线式设计相比直线式设计,不仅能引导路权分配,而且曲线设计的宁静化技术还能诱导两轮车驾驶者集中注意力,控制车速,站点交通更加畅通安全。推荐站点处采用曲线式两轮车专用道设计方案,另外如有条件宜在专用道和停靠区之间设置充当“安全岛”的站台,以进一步减轻两轮车与乘客之间的冲突。根据用地条件的不同,将各种曲线式方案的适用和特点汇总(见表1)。

表1 各种曲线式方案的适用和特点

公交停靠站类型的选择,主要受制于用地条件。若采用曲线式两轮车专用道设计,但空间资源不足以设置港湾式停靠站,则建议采用改进的直线式停靠站;又或者能够设置的类型不满足公交线路组织、沿线公交需求、乘客流量和步行慢行环境等其他因素要求,必要的话建议对站点重新选址。

3.3.2 其他交通宁静化措施

为使站点处交通更加畅通、安全、舒适,本文借鉴国外交通宁静化技术,因地制宜地设计一些其他交通宁静化措施。

公共汽车停靠区、两轮车专用道和站台相互之间需连续设置分隔柱,并辅以方向指引标记,安全岛宜凸起15 cm 以上,以规范站点处各种交通流线,保护乘客安全。

两轮车专用道上需设置人行横道引导乘客上下车,提醒两轮车减速行驶,停车让行;也可以采用彩色或者立体的特色人行横道,给交通参与者带来视觉冲击力,提醒注意交通安全。

在专用道上设置减速垄、视觉减速标线、电子测速显示牌等设施,提醒两轮车减速慢行。

设置供乘客横过专用道的专用信号灯,通过时间保障乘客的通行空间。

交通宁静化理念作为一种重视功能协调、可持续发展的理念,对站点处两轮车专用道的设计具有较高指导意义。它不单指一处设施,而是一系列措施的组合,也可与城市其他交通文明管理措施相结合,只有系统规划,科学组合,才能发挥整体效应。

4 结 语

两轮车专用道是新塘镇治理摩非车辆交通秩序、引导道路集约高效开发的一次探索和尝试,公交站点处专用道的设置方式尤为重要。本文借鉴城市交通宁静化理念,从道路空间资源层面深入研究了两轮车专用道在公交站点处的交通组织设计。经分析,推荐采用曲线式两轮车专用道设计方案。该方案不仅可构造连续的两轮车和步行网络,引导站点处路权合理分配,还能改变站点处两轮车驾驶人行为,控制两轮车车速,保障站点交通畅通、安全,还市民一个和谐有序的交通环境。本文的设计方法适用于人非共板道路改造,也适用于直接将慢车道改造为两轮车专用道或者非机动车专用道的情形。

本文阐述的两轮车专用道改造方案,其规划、设计和管理面临着研究和技术标准空白的困境,而交通宁静化理念引入中国时间不长,相关研究也处于初步阶段,对于站点处结合交通宁静化理念设计的两轮车专用道更是如此。这需要方案在付诸实施后进行效果验证和设计优化,也需要学者和政府在技术、法规层面进一步研究规范。

用城市交通宁静化理念指导站点处两轮车专用道的交通组织设计,不失为一种好方法。