新时期城市道路设计策略研究

2022-11-24李开国赵雪峰

李开国,赵雪峰

[同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市 200092]

0 引 言

新时期,城市道路的功能逐步从交通通行向公共空间转变。街道作为城市生活的物质载体,是与城市居民生活关联最为密切的公共活动场所,不仅具有交通功能,还承担着休闲、生态、商业、文化等功能,是城市的活力和魅力所在。美丽宜居街道要兼顾车辆、行人通行,还要助于促进人们的交往与互动,提升城市魅力和激发城市活力。

随着道路使用功能的变化,原先基于满足机动车交通为主的城市道路设计建设理念和方法也发生了转变。本文从新时期城市道路发展的要求出发,提出对应的道路设计建设策略,为道路设计建设提供参考。

1 新时期的发展要求

随着新理念和新技术的发展,人们对城市道路的建设提出了新要求,具体包括以下几个方面。

1.1 提升街道活力

从道路到街道,是机动车交通空间向步行化生活空间的回归。在此背景下,城市道路被赋予更多角色,道路不仅仅是车辆通行的交通空间,还是保障安全、促进互动、展示魅力、激发活力的公共活动空间。道路设计的重点从满足生产的快节奏通行要求向更多关注人的交流、休闲、健身、娱乐的慢生活转变。

1.2 注重人文关怀

城市交通发展从主要重视“机动车通行”向全面关注人的交流和生活方式的“以人为本”转变[1]。在道路工程建设的过程中,设计者要保证设计的具体多样性,满足各个年龄段人群的出行需求,要综合考虑行人、骑行者、机动车驾驶员、公交乘客以及所有残疾人的安全出行。在中国逐步进入老龄化时代的背景下,道路设计尤其要注重老年人的出行需求。

1.3 强调景观设计

道路景观设计除了令人愉悦之外,还有景观、生态、环境、防灾等功能。健康街道依托绿色植物的景观美学设计,创造更佳绿色空间,打造绿色街道空间,让老百姓在城市生活更方便、更舒心、更美好。大乔木的树荫可以减少道路路面的热岛效应,各种植物都有碳汇能力和吸收大气中其他有害物质的能力,良好的道路绿化可以使沿道的楼房遭受的交通噪声降低3 dB[2]。

1.4 强化智慧赋能

随着5G 通信、移动互联、无人驾驶、物联网等技术的发展,智慧赋能形成智慧网联、全息感知、仿真推演、精准调控、全程服务等功能为一体的道路交通系统。道路新建和改扩建中应同步建设和预留相关智慧设施。通过智慧赋能,面向政府端实现城市级的精细调控,面向企业端支撑运营系统优化,面向公众端提升出行体验。

1.5 提高交通安全

道路交通要确保行人、非机动车和机动车各行其道,提高街道的安全性。比如,右转大型车辆车身较长,右转弯时存在视线盲区,各地近年来因此发生的交通事故频现,给人民群众和社会带来巨大损失。

2 多元融合一体设计

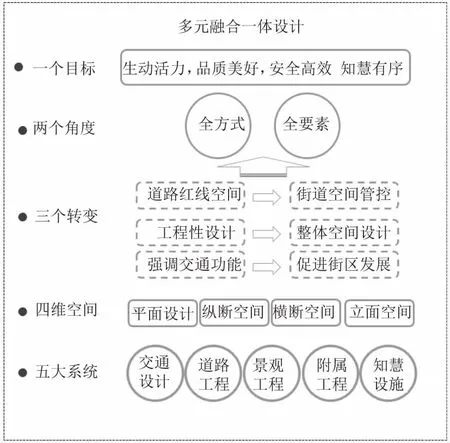

传统的道路设计程序中,片区控制性详细规划明确道路整体线位和断面形式,项目建议书回答项目建设必要性的问题,工程可行性研究解决项目技术层面和经济层面的可行性,初步设计和施工图则依据工可深化道路设计方案。新时期道路设计从使用者的需求出发,转变惯有的主要为机动车通行服务的思维,实现街道空间资源的整合设计、设施要素的综合配置和使用者路权的合理分配[3]。道路设计强化多元融合一体设计,总体框架围绕“一个目标,两个角度,三个转变,四维空间,五大系统”(见图1)展开。

图1 多元融合一体设计总体框架

(1)一个目标

道路设计的目标是综合街道环境品质、美好生活氛围、交通运行效率,打造“生动活力、品质美好、安全高效、智慧有序”的道路交通系统。

(2)两个角度

道路设计要从全方式、全要素两个角度出发。全方式要综合考虑小汽车、公交车、行人、非机动车,以及和轨道站点的衔接设计。全要素包括交叉口、道路断面、多杆合一、多箱并集模块、过街设施区模块、退缩空间模块等。

(3)三个转变

道路设计从“道路红线管控”向“街道空间管控”转变,从“工程性设计”向“整体空间环境设计”转变,从“强调交通功能”向“促进街区发展”转变。

(4)四维空间

在道路空间上强调要加强红线内外、地上地下以及建筑前区一体化设计。在满足道路平面、纵断面、横断面三维空间设计的基础上,协调道路两侧的建筑立面、地上地下、街道绿化、附属设施和建筑前区。

(5)五大系统

在设计内容上,实现交通设计、道路工程、环境工程、附属工程、智慧设施的融合。

3 实施策略

3.1 交通设计实施策略

交通工程设计面向街道的不同使用人群,协调行人、非机动车、机动车和街道商户等各种需求之间的关系,制定符合街道生活功能与交通功能的设计优化措施。

(1)路口精细化设计

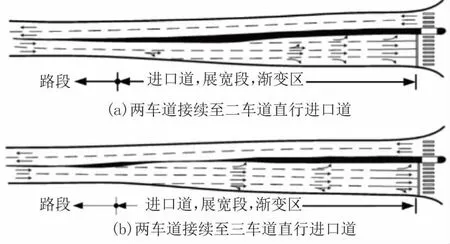

根据道路交通需求,进行节点渠化设计,提高路口通行效率。交叉口进口车道数应根据进口道通行能力与路段通行能力相匹配的原则,结合路口的流量预测合理设置路口渠化(见图2)。

图2 城市道路交叉口渠化设计[4]

(2)非机动车道设计

a. 通道连续。要保障非机动车道宽度满足流量需求,保障连续的骑行通道设计,保障骑行连续。鉴于国内助(电)动车流量较大,应尽量避免人非共板的设计。

b. 规范秩序。在路口非机动车流量较大且有左转专用相位的情况下,可对非机动车道进行渠化,并与信号控制相协调(见图3)。无独立左转相位,在非机动车道空间受限的情况下,可将非机动车过街等候区前置,并给予绿灯早启优先[5]。

图3 道路交叉口非机动车道管理

(3)保障行人交通

合理控制行人过街距离,行人过街的二次驻足区设计,凸起人行横道等稳静化措施,保障行人过街的优先性和安全性。

(4)坚持公交优先

在公交车流量较大的路段可考虑设置公交专用道。在路段设置公交专用道条件困难时,可在交叉口设置公交专用进口车道,保障公交在交叉口的优先权(见图4、图5)。在有条件的情况下,应设置港湾式公交车站,在路口可与路口渠化一体设计,减少乘客绕行。

图4 公交停靠与路口渠化一体化设置

图5 新加坡公交停靠站优先设计

公交出入站优化设计,如可在公交站点出入位置设置显著标识,设置社会车禁停区、社会车让行车道等措施,保障公交车迅速出入站,实现公交优先。

(5)规范停车秩序

梳理街道沿线停车需求,区分短时停车与长时停车需求,通过经济管理手段尽量保证路内停车位主要供给短时停车需求。在需要设置路边停车的路段,路内停车泊位宽度一般不小于2 m,且设置路内停车后非机动车道宽度不得小于1.5 m[2](见图6)。

图6 道路路边停车设计

3.2 道路工程实施策略

道路工程设计中通过合理控制机动车道宽度与规模,缩小交叉口缘石转弯半径降低车速,优先保障步行和骑行交通空间。与此同时,通过人行道铺装品质的提升,自行车道与机动车道进行隔离,提高步行和骑行品质。

(1)缩窄车道

“道路瘦身”通过减少机动车所占道路空间,将更多的空间用于其他用途或作为其他交通方式通行空间,增加骑行道,拓宽步行道,从而获得交通系统整体性能的提升。适当压缩车道,可规范驾驶员行为,减少交通事故。在《上海市道路设计标准》中,设计速度小于等于40 km/h 的城市道路小客车专用道路,车道宽度可取3.0 m,特殊情况可取2.85 m(见表1)。

表1 机动车道宽度取值

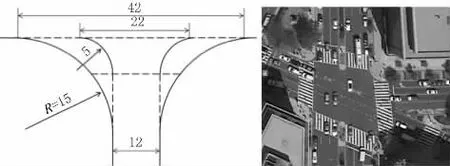

(2)减小半径

在满足交通活动功能需求的条件下,可适当缩小交叉口路缘石半径,形成紧凑型交叉口,降低机动车速、增加行人驻足空间、减少行人过街距离[6]。假设道路路段12 m 宽,采用15 m 的大半径和5 m 的小半径,两者的最长过街距离可以相差近一倍,过街所需时间也相差近一倍(见图7)。

图7 右转小半径设计(单位:m)

右转弯机动车车速较高,容易与过街行人和自行车发生交通事故,且事故的致死致残率相对较高。根据英国交通部颁布的《主干道交通静化措施实践指南》,机动车车速每增加1.61 km/h,伤害型交通事故就会增加5%,死亡或重伤事故增加10%。与此相反,小半径交叉口的右转弯机动车车速较低,对过街行人的伤害程度也相应降低,有益于创造一个安全的交通环境。

(3)低高差设计

低高差设计包括地块出入口和路缘石高度两个方面。于地块出入口交界处设置抬高的人行道,保证行人过街水平高度平齐。可利用设施带宽度消除机动车道与人行道之间的高差,保证人行道竖向无高差和平面铺装连续(见图8)。在设施带空间不足的情况下,要考虑缓坡设计,避免台阶式设计。在路缘石高度上,为了提高步行的舒适性和非机动车停放的便捷性,在保障交通安全的情况下,可降低路缘石高度。

图8 出入口低高差设计

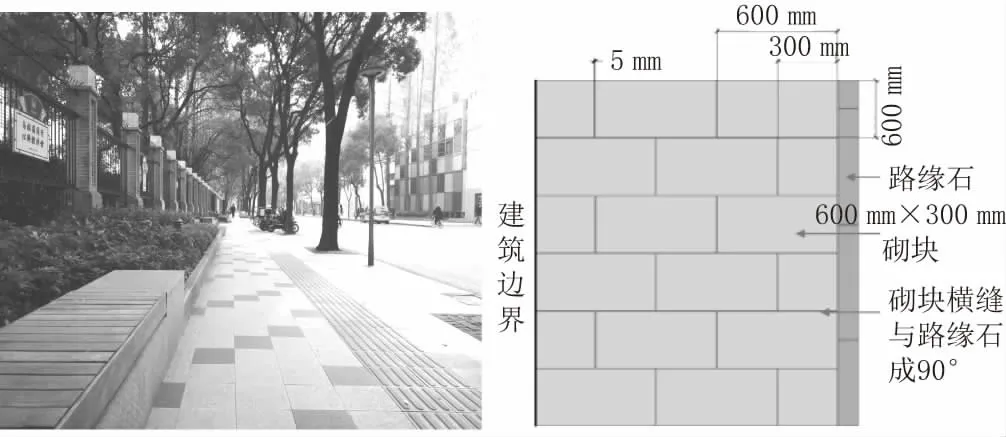

(4)品质提升

步行交通应满足残疾人、老年人、儿童(儿童推车)、孕妇等人群的出行需求,提高步行空间品质。为了保证人行道的平整,可增加人行道铺砖的尺寸要求,不同人行道宽度条件下预制面板可选择正方形或长方形,短边最小不宜小于300 mm,长宽比不宜大于2∶1(见图9)。

图9 上海市赤峰路人行道铺装设计

行进盲道应保持连续、顺直,杆件、电箱、井盖等障碍物设置应避让盲道,确有困难时应采用“隐形井盖”(嵌入式设计)保证盲道的连续性(见图10)。

图10 “隐形井盖”嵌入式设计

3.3 景观工程实施策略

道路绿化对于建设宜人的交通环境、提升道路景观品质和生态环境质量至关重要。植物的绿色与天空的蓝色都是镇静色,让人精神舒缓和愉悦。绿色生态型道路要满足使用者和相关者的空间使用需求,同时实现设施与环境的和谐共存[7]。

(1)一路一景

结合区域环境,因地制宜、适地适树,打造“一路一景”高品质特色景观,提供“夏季有树荫,冬季见阳光”的高质量生态环境。

(2)街角公园

可灵活利用交叉口转角空间、绿化隔离带或建筑退界空间设置街角公园(见图11),街角公园应满足行人通行、等待、车辆安全视距等要求。

图11 上海市南昌路街角公园设计

(3)一体化设计

建筑退界空间与步行空间一体化设计,结合沿线居民需求,形成多功能的街道绿化景观设计(见图12)。

图12 步行与建筑退界空间一体化设计

3.4 智慧设施实施策略

智慧交通是借助物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,构建以数据为核心的城市交通信息采集与发布的智慧载体,实现道路服务品质化、管理科学化和运行高效化,提升出行体验[8]。

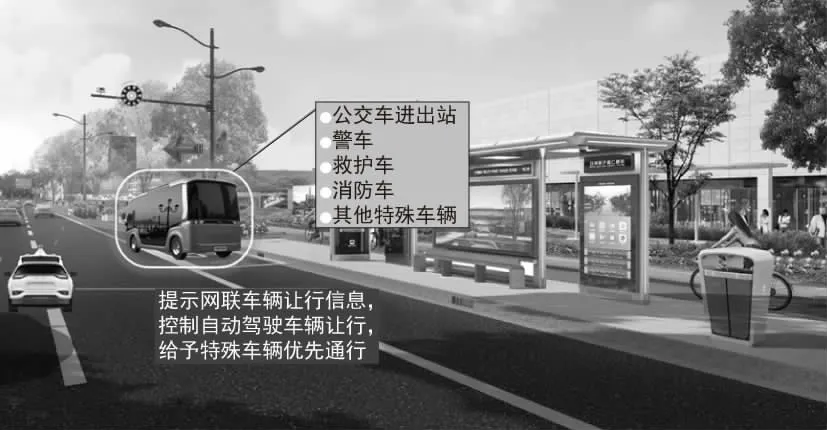

(1)智慧设施

智慧设施是由检测/ 监控、通信、控制系统等组成,用于支持包括交通信号灯控制、快速路(高速公路)管理系统、公交管理系统、多模式出行信息系统等一系列ITS 产品和设施。通过打造全路域车路协同、自动驾驶场景的路侧设施,建设智慧路口、智慧公交驿站以及智慧互动小品等,提升道路设施的智慧化水平,进一步提升动、静态交通的转换效率(见图13)。

图13 智慧车站设计

(2)智慧服务

智慧公交站台将利用5G 等信息技术,搭载多种便民服务设施,提供实时班线信息查询、实时到站信息查询、车辆拥挤程度显示、周边旅游指南信息查询等服务,还可通过电子监控系统监测提高乘客候车的体验。结合出租车停靠点设置“一键叫车”便民服务设施,实现信息化叫车体验,方便不会使用智能手机的老年乘客,并进一步探索“无感叫车”,乘客通过扫脸即可直接验证乘客信息并发送用车需求,以实现便捷化叫车服务。全面整合停车资源,推行智慧停车,实现无感支付、无人值守等提高停车位使用效率(见图14)。

图14 智慧服务系统设计

(3)智慧管控

智慧管控是利用物联网、智能分析技术、三维可视化技术与各系统的数据、实际业务场景融合,推动道路交通运营管理,实现交通治理的更高效、更实时、更广泛、更精准。利用大数据、人工智能等技术手段,实现对闯红灯、不礼让行人、不按导向箭头行驶、不系安全带、接打电话、违法掉头等违法行为的智能执法。实现采集车流量、车型等交通流参数,为智能信号控制提供实时交通数据。

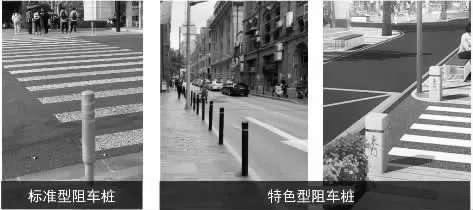

3.5 附属设施实施策略

道路附属设施又称城市家具,道路附属设施应与相关道路的功能相协调,满足公众需求。结合设施带设置具有外观美观、功能性的道路附属设施,可结合地区特色进行主题设计,可对道路景观风貌和整体品质产生积极影响。

(1)功能实用要美观

道路附属设施要满足城市居民的生活,为人们提供识别、依靠和洁净等使用功能,这也是城市家具产生的首要原因,功能性是其必须解决的第一问题。道路附属设施可以增加生活情趣,还可以体现作者的设计理念和艺术造诣,对普通百姓也可以有审美的促进和培养。通过优美的城市家具的设计,可以装饰美好街道环境,提升街道的活力和吸引力(见图15)。

图15 城市家具实用美观设计

(2)文化传承有特色

可以结合区域的社会文化属性,打造具有特色的城市家具功能。城市家具作为城市环境景观中重要的组成部分,也是一种文化传播的媒介,可以很好地传递城市的文化和精神,同时也可有效地激起市民的共鸣和对地域的热爱(见图16)。

图16 融合区域特色的城市家具

(3)功能多样有活力

结合道路功能和两侧用地的形式,可以利用道路空间合理设置市民健身设施(见图17)、儿童娱乐设施、老年人休憩设施,满足多样化的居民需求,打造活力的道路空间。

4 结 语

时代变迁、科技进步、理念转变都对道路设计提出了新的要求。“人民城市为人民,人民城市人民建”,道路也从满足机动车交通功能向复合多元的功能转变,原先的道路设计理念和方法需要不断优化。本文结合新时期道路设计的要求,提出了融合一体的道路设计总体框架,并从交通设计、道路工程、环境工程、附属工程、智慧设施5 个层面,提出了系统性的实施策略。希望引起广大道路规划与设计工作者的重视,在规划及设计过程中针对性借鉴或对其关键衔接技术做进一步研究。

图17 上海市苏家屯路市民健身设施