互联网+背景下高校体育“课内外一体化”教学模式优化研究

2022-11-22许喜红胡德堂

许喜红,胡德堂

高校体育肩负着“立德树人”“五育并举”的重要使命.这一使命的践行有赖于体育教学的合理组织和有效实施.体育教学的顺利开展得益于教学模式的有效供给.围绕这一主题,学界展开了大量的研究及实践,产生诸多学术成果,积累了众多实践经验.但是,体育课时少、运动场地不足、学生体育健身意识不强等因素,依然是制约体育教学高质量开展的瓶颈,以至于高校大学生身体素质仍不理想.“大学生体质呈现持续下降态势说明体育课程功能没有得到充分发挥,甚至有弱化趋势.”[1]为此,《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发〔2016〕27号)明确指出:学校体育仍是整个教育事业相对薄弱的环节,对学校体育重要性认识不足、体育课和课外活动时间不能保证、体育教师短缺、场地设施缺乏等问题依然突出,学生体质健康水平仍是学生素质的明显短板[2].有关学者提出高校体育“课内外一体化”的教学模式是应对这一问题的有效途径,此类研究大都以体育俱乐部为依托,依靠各单项运动协会、体育社团、体育文化节、体育竞赛等途径来实现高校育人目标,但是这种模式也存在着对场地需求多,对学生专项技能要求高等问题,在实施过程中有很多限度.故此,优化高校体育“课内外一体化”教学模式,使高校体育真正实现“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”的时代要求,是当前高校体育教学改革亟待解决的难题,也是本课题研究的初衷与使命.

1 互联网+背景下高校体育“课内外一体化”教学模式回顾

对体育课内外一体化教学模式的研究可以追溯到20世纪末.在我国,由于长期受应试教育的影响,中小学生尚未建立起终身体育意识.以至于到了大学,很多学生仍视体育为负担[3].当前我国高校体育课程大都设置为必修课程,基本是在大学一、二年级每周开设2学时的体育课.体育课堂上学生基本能够按照教师规定完成教学任务,但课外体育锻炼多处于无人管理的状态.仅靠每周一次(2学时)的体育课,很难达到增强学生体质,提高学生体育素养的目的.为解决体育课时少而任务重的矛盾,我国部分专家、教授提出了“课内外一体化”教学模式.经过20多年的探索与发展,涌现出很多科研成果.在研究主题上有教学模式构建、教学设计研究、模式特征和优势研究及评价研究[4].但是这些理论研究成果并未在体育教学实践中引起足够的回响.当前互联网+技术引入课堂教学在其他理论科目教学中已是常态,但在高校体育教学中的应用起步还较晚,未达到普及的程度.把互联网+技术运用到高校体育“课内外一体化”教学模式中,是新时期高校体育教学改革的发展趋势,是高校体育教学模式的新突破.因此,不少学者尝试把互联网+技术与高校体育“课内外一体化”教学模式相结合,通过信息化平台实现对学生课外体育活动的有效管理及监控.这类研究以课堂为基础,以慕课、微信、QQ、微信公众号、线上线下混合课堂等互联网+资源为背景,实现高校体育“课内外一体化”教学.例如,曲连珠[5]提出通过微信平台构建课内外一体化教学模式;赵猛[6]、李磊等[7]提出以APP为平台构建高校体育课内外一体化教学模式.由此,也积累了大量“课内外一体化”教学经验.例如,近两年多数高校借助互联网+开展了线上体育课程,实现体育教师对学生学习及锻炼情况的远程指导及监督,保障了特殊时期高校体育教学的正常进行.这些研究及实践经验为后期把互联网+应用到高校体育教学打下了坚实基础.

2 互联网+背景下高校体育“课内外一体化”教学模式厘析

2.1 互联网+背景下高校体育“课内外一体化”教学模式优点

在现代科学技术引发社会变革的大背景下,信息化已成为新时代必然的发展趋势.互联网在渗透到教育领域的同时,形成了更具战略性的融合力,逐渐改变了传统教学模式,推动着学生的思维方式的改变[8].高校体育“课内外一体化”教学模式的核心是拓展体育教学的时间及空间.这种教学模式使体育教学不再局限于课堂,可以对学生课外体育锻炼进行有效地引导、指导及监管,为提升学生的专项技能、提高学生综合身体素质服务.在具体实操中,借助于互联网+技术,高校体育教师可以把相关理论知识、专业技能知识、教学视频、练习视频、比赛视频等资料发送给学生,满足学生随时随地观看、跟练的需要,弥补课堂教学时间及空间的不足.同时,高校体育教师借助运动APP、微信群、微信公众号、QQ群等手段,可以实时监管学生课外锻炼的时间及频率、布置和检查学生的锻炼视频作业、实时对学生进行答疑指导、组织学生参与各种级别的教学比赛,以此实现教师对学生课外锻炼的有效指导及监管.确实解决了学生因课时少、场地不足,以及课外锻炼无人指导而导致的高校体育课内外脱节的难题.

2.2 互联网+背景下高校体育“课内外一体化”教学模式实践限度

高校“课内外一体化”教学是一项复杂的系统工程,虽有章可循却无法可依.体育教学的规律是必须遵守的章法,而课外体育活动的开展因专项不同、学生不同、教学设施等不同又无法做到统一.前期相关研究中提出:依托体育俱乐部、体育社团构建“课内外一体化”教学模式,这种构建在实施过程中有明显的不足之处.其一,对场地设施要求高不易普及;其二,不能有效地对学生课外锻炼进行有效的监控.本课题研究以互联网+技术为切入点,构建一个以课内教学为主线、课下相关课外活动为延伸、由授课教师有效掌控、辐射全体学生的高校体育课“课内外一体化”教学新模式.它是对传统体育教学模式的改革,在教学设计、教学内容安排上都有所突破.如何科学设计教学计划,如何合理安排课内、外教学及锻炼内容是课题研究有效实施的首要问题.基于互联网+背景下高校体育课内外一体化教学,需要借助信息化平台对学生课外活动的锻炼内容进行安排、需要对学生锻炼情况进行有效的指导及监督、需要制定一定的奖惩措施确保实施的效果、需要与高校体育现有教育资源进行有效整合,以此实现其与互联网+的有效融合,突破高校体育“课内外一体化”教学模式的实践限度.

3 互联网+背景下高校体育“课内外一体化”教学模式优化策略

3.1 互联网+背景下高校体育“课内外一体化”教学模式的设计

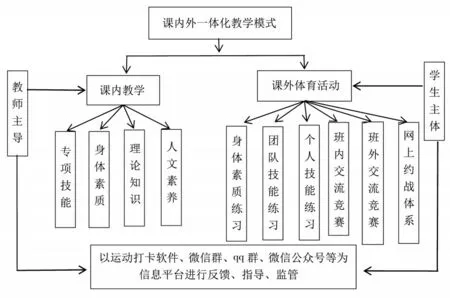

本课题研究以安徽理工大学为个案,以健美操教学为范例进行设计及实践.课内教学主要以教师为主导,进行专项技能的教学、身体素质训练及相关理论知识人文素养的传授,对课外活动进行检查及总结.课外活动主要以学生为主体,进行身体素质练习、专项技能练习、阳光健康跑及参与教师组织的各种课外活动等.运用互联网+技术把课堂教学与课外活动有效衔接,建立信息化管理平台,依托运动APP打卡软件、班级微信群、QQ群、微信公众号等实施对学生课外活动的有效监管,打破课堂局限、时间空间局限,全面实现课内外一体化及“三全育人”格局.具体实施如图1所示.

图1 基于互联网+的高校体育“课内外一体化”教学模式

3.2 高校体育“课内外一体化”教学模式的实施

(1)理念澄明及课内教学设计.高校体育“课内外一体化”教学模式是一个有机的整体.课内教学是主线,用于实现知识的讲解、技能的传授、观念的渗透和品德的塑造;课外锻炼是课内教学的延伸,用于弥补课内教学时间、空间的局限,达到有效增强学生体质的目的.课内教学设计中要考虑课内外的衔接:教学内容方面,课内教学要为课下锻炼做引导,课下锻炼也要通过课内教学来验收,两者互为一体、相辅相成;教学方法方面:教师的讲解示范多与互联网+技术相结合,多角度全方位地让学生感知动作的运动轨迹,加快技能的学习,并把这些教学视频发到微信群或QQ群,对学生提出新要求,督促学生课下继续练习,把课外练习作为课内的延伸;教学组织方面:以分组练习为主并与集体练习相配合,挖掘小组长的模范带头作用,一方面,在共同提高运动技能的同时增强学生互助互学的团队意识,另一方面,把这种小组一起练习的方式延伸到课下,能够解决部分学生课下锻炼缺少同伴的难题.总之,课内教学及课外体育活动是一个有机的整体,要以课内教学为主线.

(2)课外有效指导及监管方案的设计及实施.课外指导方案的设计要树立以学生为中心的指导思想.以学生为中心就必须接受及重视学生的个体差异,在制订课外活动的实施方案时要根据学生的兴趣爱好、技能差异、体质状况区别对待,实施多重方案.考虑到“课内外一体化”教学目标,在制订方案时主要分两个模块进行:身体素质提升模块、专项技能提升模块.

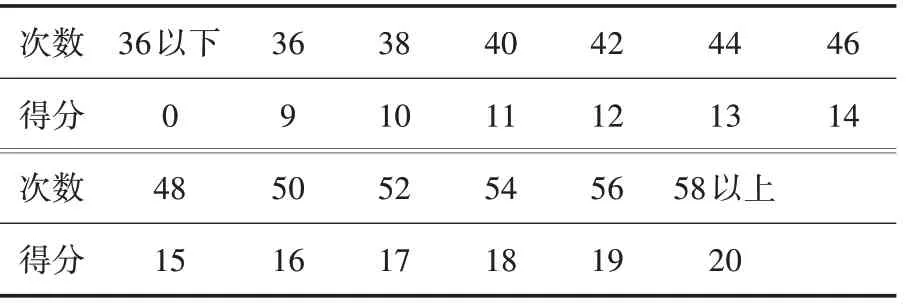

身体素质提升模块对应两个方面,其一,阳光健康跑.为了切实提高学生的身体素质,养成运动健身的习惯,安徽理工大学在2021—2022学年第一学期借助宥马运动APP开启阳光健康跑步活动,要求学生每周做到不少于2次的2公里晨跑及不少于1次的3公里长跑,并把跑步算入体育课成绩,教师通过手机软件就可以对全班学生的跑步情况进行监管,为切实提高学生的身体素质督促学生养成体育锻炼的习惯作出硬性规定:跑步不达标体育课成绩最高59分,为了鼓励学生多跑又设立了奖励措施,具体执行标准见表1.

表1 阳光健康跑评分标准对照表

经过一个学期的实施,通过走访发现在《国家学生体质健康测试标准》的测试中学生的800米(女)、1 000米(男)测试成绩达标率及优秀率与以往相比都有很大提升.另外,早晚在学校都能看到成群结队的学生在跑步,这也成为学校一幅亮丽的风景,为校园文化添上一抹色彩.

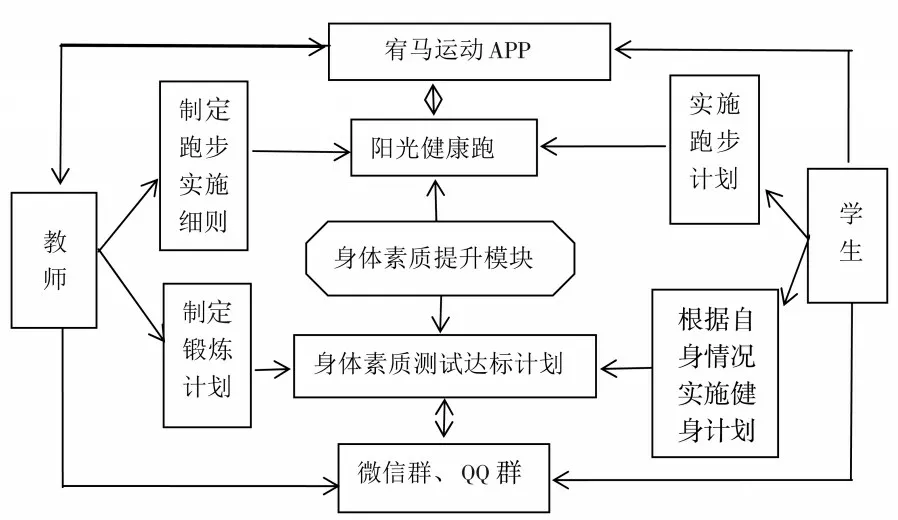

其二,身体素质测试达标计划.这个计划主要针对在《国家学生体质健康测试标准》测试中不能达标的部分学生设计,鉴于学生身体素质不达标,与学业的很多方面都挂钩,不但会影响班级内的评优、评先甚至会影响毕业,虽然这部分学生人数不多,但对于提升本校学生的整体素质水平却意义重大,对于这部分学生有针对地制定提升身体素质的课外锻炼计划很有必要.在这个计划中,教师要根据学生的自身情况,为其制定切实可行的锻炼计划.例如,为男生引体向上不及格的学生制定专门强化上肢及核心力量的锻炼计划;为女生仰卧起坐不及格的学生制定针对腰腹力增强的锻炼计划.教师为有这些需要的学生组建一个微信群或QQ群,通过微信群将锻炼计划及相关锻炼视频发送给学生,学生根据自己的情况及时间合理安排锻炼,并将锻炼情况及遇到的问题通过微信群反馈给教师,教师根据学生的反馈信息进行处分的调整及监管.以互联网+为背景构建的身体素质提升模块详见图2.

图2 基于互联网+为背景的高校体育课外身体素质锻炼提升模块

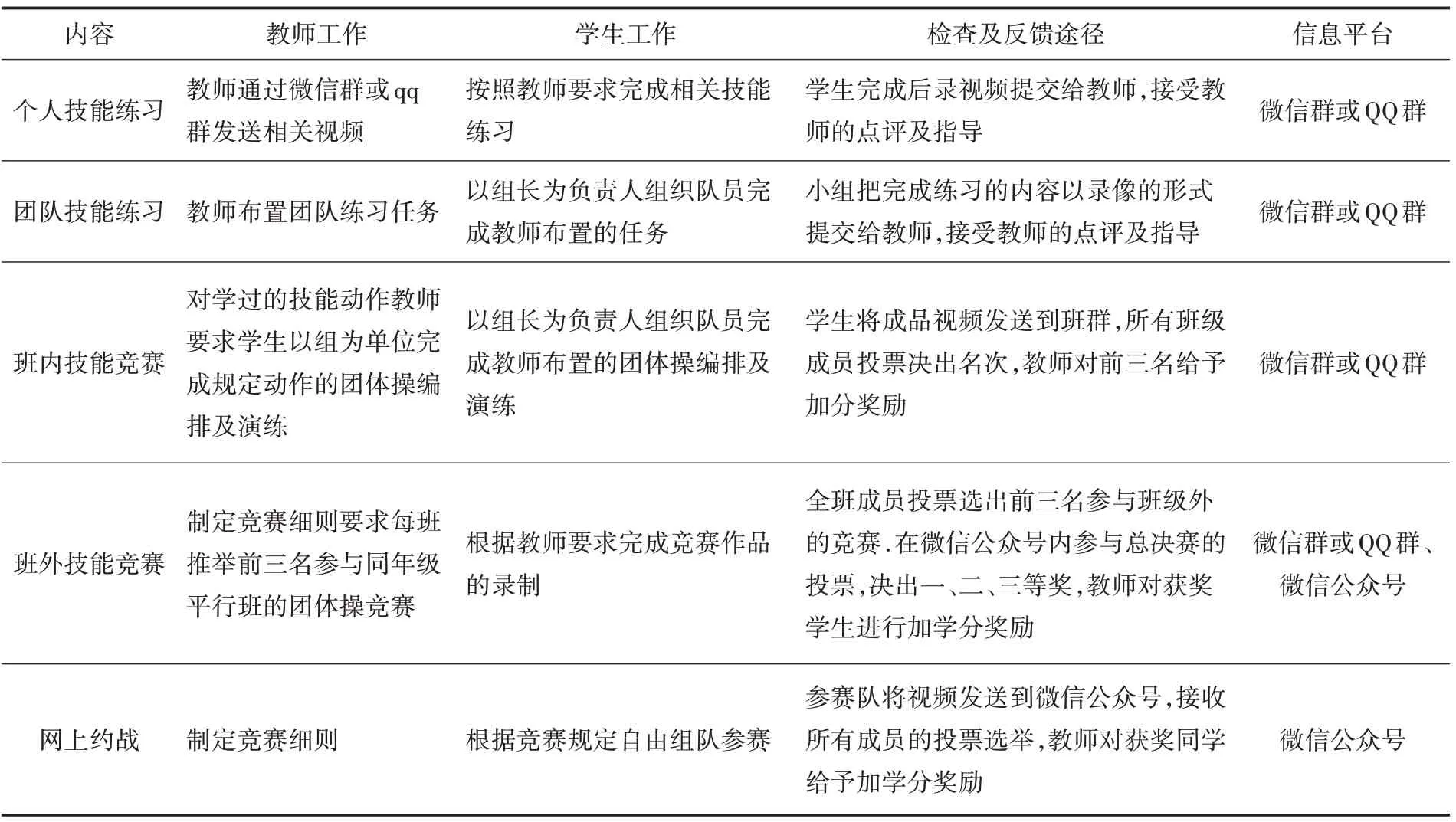

终身体育习惯的养成和保持要以专项技能的熟练掌握为前提,所以学校体育教育有培养学生熟练掌握1~2项运动项目的专项技能的任务.本课题设计的以互联网+为背景的课外提升专项技能模块主要包含5个方面:个人技能练习、团队技能练习、班内交流竞赛、班外交流竞赛及网上约战体系,具体实施见表2.个人技能练习环节能确保所有学生掌握教师课堂教授的专项技能,也为一些基础较差的学生提供课下在线辅导的机会,不同基础的学生根据自己的情况合理规划时间练习,以一周时间为限,达到熟练掌握后录视频反馈给教师,接受教师点评,这既能督促学生养成课下锻炼的习惯,又能确保课堂教学的高质量进行;教师不用将大量的时间用于复习学过的动作,可以有更多的时间传授新知识,有利于提高课堂教学的效果及质量;团队技能练习环节主要是发挥小组长的模范带头作用,以好带差共同进步,这种练习过程有利于培养学生的团队意识、集体主义精神及与人交往的能力;班内、班外及网上约战活动,在提升学生专项技能的同时,能够激发学生的竞争意识、培养创新能力、丰富业余生活.

表2 基于互联网+的高校体育课外专项技能提升模块(以健美操专项为例)

3.3 监督及奖励体系的设置

合理的监管及奖惩是高校体育教学改革的政策保障.为了鼓励及督促学生课后锻炼,高校体育“课内外一体化”教学考核的评价体系也要进行相应的调整,改变以往期末考核一锤定音的制度,增加学生学习态度、学习过程的考核比重,注重学生考核的过程性评价,充分调动所有学生的学习热情,让每位学生都能找到自己进步的空间.根据课外练习内容的完成情况及完成质量设立奖励及惩罚措施.例如,课外作业与平时成绩挂钩,对不能按时完成规定作业的学生,给予扣除平时成绩的惩戒(1分/次),对参与教学竞赛评比的优秀者,给予加分(1~2分/次)以示鼓励.这些措施的实施使学生从心理上重视课外锻炼,这样在实践行动时才会积极主动地配合.

3.4 其他有效资源的整合

本课题所设计的以互联网+为背景的高校体育“课内外一体化”教学模式与其他学者所构建的以俱乐部、体育社团及文化节表演为依托的研究体系并没有冲突,相反,如能结合使用会相得益彰,高校体育教师应根据本校的具体情况灵活运用、合理整合,在多元化教学模式的现状下找出一条最适合自己的路径.

4 结语

以互联网+为背景的高校体育“课内外一体化”教学模式顺应时势需求,有利于高校现有资源的优化整合及充分利用.利用运动APP、微信、微信公众号、QQ等互联网资源构建的以高校体育教师有效监控、指导及监管的“课内外一体化”教学模式,能有效解决高校体育时间不足、场地受限、课外锻炼无法监管的问题.不仅可提升学生专项技能及身体素养,促进终身体育习惯养成,而且可以增进师生感情、强化学生协作、活跃课余生活、丰富校园文化,进而真正助力“立德树人”教育宗旨的有效实现.