以刀代笔绎翰墨

——漫谈紫砂陶刻的技法应用与文化属性

2022-11-20陈庆元

陈庆元

江苏宜兴 宜兴 214221

宜兴紫砂陶刻历史悠久,元人蔡司沾《霁园丛话》里就有“奈于白下获一紫砂罐,有‘且吃茶,清隐’草五文字”的记载,这是目前所知在紫砂器物上题刻词句的最早年代,但仅见诸记载,原物已佚。陶刻以刀代笔、以刻代绘,全凭一把刻刀来诠释作品对美的领悟,使作品焕发出超脱传神的韵味,并具有强烈的民族风格和地方特色。在长期的创作实践中亦深刻意识到这门工艺的博大精深,它具有完善的技法系统,也有着深厚的文化渊源,对宜兴人文紫砂的发展和壮大起着十分重要的作用。本文将主要结合自己所创作的陶刻作品,从技法和文化两个方面来谈一谈紫砂陶刻的特征。

一、概述紫砂陶刻装饰技法

对于陶刻技法而言,陶刻艺术家往往都各有其法、各怀特技,综合而言,就是以刀代笔、以刻代绘,通过运行自如的刀法来使作品的艺术效果自成一格。紫砂陶刻的表现方式以书法和绘画为主,其笔法走势与中国书法和国画基本相似,但其是在紫砂陶坯上进行刻画的,紫砂陶刻的用刀方法分为两种:双刀正入法(即印刻),其先将诗词书画的底稿誊印到壶坯表面,再运刀依样雕刻;单刀侧入法(即空刻),其须直接在胎体表面以刀代笔,对刻画者的技术要求极高,尤其要做到胸有成竹。在进行陶刻创作时,刻画者必须注意行刀的刀法和刀势,进而充分体现这一装饰的艺术特点和不凡魅力。

二、紫砂陶刻技法的实际应用

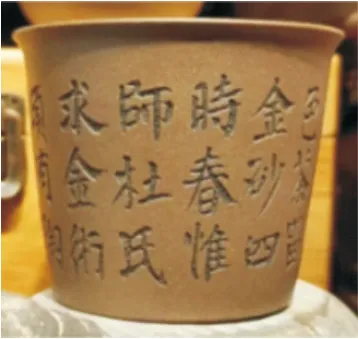

在这只刻字款小口杯上(见图1)篆刻了两幅对联,其一为“雨落天青千古色,茶留金砂四时春”,其二为“惟师杜氏求金术,须有陶公运甓心”,所有文字均遵循传统风格造诣,字体大气,笔锋清晰,线条流畅,刀法干净利落,力道得体适中,从而具有笔墨质感。同时,充分考虑到杯型上宽下窄的特点,严谨设计字与字、行与行之间的间隙,在布局上力求恰到好处,既显得饱满丰盈,亦不失疏朗大方,从而有了一股书卷气。

图1

三、紫砂陶刻与文化密不可分

被称作“紫砂壶上金石文化”的紫砂陶刻装饰技法是中国传统文化艺术中不可分割的一部分,它与历史人文息息相关,从古至今就颇受文人雅士的重视,其中以“曼生壶”最具代表性。

清嘉道年间的溧阳县令陈曼生,不仅是紫砂壶爱好者,同时也是紫砂陶刻装饰的创导者,他组织了阵容强大、资力深厚的陶刻装饰团队,以较高的文学修养、书法造诣,全身心投入造就了紫砂陶刻装饰文化的一座高峰——“曼生壶”。其“字依壶传,壶随字贵”的传统广为流传,至今仍是紫砂界的标杆。

自己对“曼生壶”其中之一“井栏壶”印象深刻,此壶身一侧刻有“汲井匪深,挈瓶匪小,式饮庶几,永以为好。曼生铭”字样,共十九字,可谓字字珠玑。字体老道历练,线韵感极强,虽经数百年依然清晰可辨,颇具岁月气息。此壶通过壶身文字托物言志,告诫世人知识无穷尽,学海更无涯的人生哲理,警醒世人应修身养性,不断升华自己的人生境界。

四、紫砂陶刻人文属性的创作实践

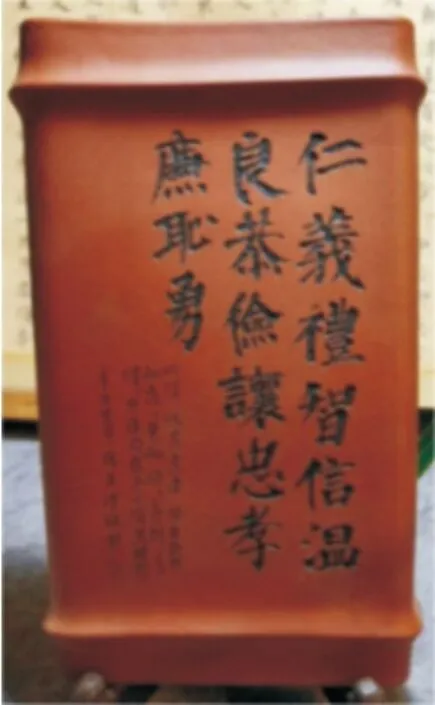

在具体创作过程中,也会着重于对所刻内容人文意向的解读。无论坯体的形式是紫砂壶、紫砂笔筒,抑或是其他,恰到好处的诗文点缀都将起到锦上添花的作用。此款笔筒(见图2)造型高挺,方中寓圆,为陶刻创作提供了巨大空间。在上面刻下“仁义礼智信,温良恭俭让,忠孝廉耻勇”十五个字,整体布局饱满而规整,刀法熟练,字体遒劲,字数适中,紧凑而自如,一笔一划皆发自肺腑,以苍劲的笔锋来诠释中华书法之唯妙,恰似一幅书卷临摹于壶身,一目了然,古韵和文气俱佳。这十五个字是我们祖先在规范人的行为方面留下的宝贵文化遗产,是具有强大生命力的“三纲五常”中的“五常”,更是我们中国人的处世哲学。

图2

另外,在“亚明四方壶”(见图3)的壶身一面刻下了“风月无边遥望秦川八百里”,其出自名胜楹联“风月无边,遥望秦川八百里;江山如画,古称天府第一湖”,意境充沛,令人神往,同时更被人们用来形容无限的美好风景,以表达对人生和未来的无限希望。这件作品壶型经典,风度儒雅,重于书法篆刻,其蕴藉经典,巧妙设字,字体遒劲而秉承传统,功力潜藏,将陶刻和文化这两种元素恰到好处地融为一体。

图3

五、结语

在陶刻创作过程中,将自己对艺术的理解、对文化的解读通过刻刀提炼于作品之上,故而陶刻的高境往往体现在章法刀工上,而透彻的刀法进而呈现出一件作品内在的文化底蕴。作为一名当代的紫砂陶刻艺人,我们都应不断提高自身的技术水平和文化内涵,创作出更多更新的作品,为紫砂艺术的大繁荣作出应有的贡献。