刀痕蕴笔墨,迹外尤传神

——试论紫砂陶刻的装饰性与文化性

2022-11-20应梅红

应梅红

江苏宜兴 宜兴 214221

在漫长的人类历史文明发展进程中,陶瓷艺术起着十分重要的推动作用,发源并繁荣于江苏宜兴的紫砂陶制作技艺便一直备受关注,它于2006年被列入了第一批国家非物质文化遗产名录(传统技艺类),也使紫砂艺术的盛誉名扬海内外。

紫砂艺术所涵盖的门类丰富多样,除了耳熟能详的造型艺术外,装饰艺术同样十分出彩,陶刻便是其中之一。作为一门独特的装饰技艺,紫砂陶刻主要运用各种锋利的雕刻钢刀,在紫砂半成品坯体上进行雕刻,内容集文学、书法、绘画、篆刻等于一体,可谓刀痕蕴笔墨,迹外尤传神,它是紫砂形态艺术向紫砂文化艺术升华的重要内容和手段。

一、概述紫砂陶刻的发展历程

紫砂陶刻装饰历史悠久,起源于壶底或壶身的名字刻款,比如传说中的第一把紫砂壶——供春“树瘿壶”,此壶身上就刻有“供春”二字,可以说是紫砂陶刻的雏形;明末紫砂巨匠时大彬的作品上常刻有“时大彬制”和制作年款,可谓紫砂陶刻的最初演变效果。清代起,随着文人雅士的参与,紫砂壶上开始篆刻铭文、书画等内容。直至清嘉庆年间,陈鸿寿与杨彭年等紫砂艺人合作的“曼生壶”系列,进一步将紫砂文人壶推向了巅峰,历史上也因此有了“字随壶传,壶随字贵”的佳传,并影响至今。清代以后,紫砂陶刻装饰发展成为一门专业的艺术创作种类,书法、绘画等均可作为装饰内容。就绘画而言,其题材和形式极为广泛,人物、山水、花鸟等素材均可入画。造型和陶刻有机结合、相得益彰,涌现出了一大批优秀的陶刻装饰能手。时至今日,陶刻依然是紫砂装饰门类中最为普遍的形式之一。

二、概述紫砂陶刻装饰技法

紫砂陶刻装饰通常是用专门的铁制刻刀在陶坯将干未干时进行镌刻,陶刻刀法有双刀正入法(即印刻),单刀侧入法(即空刻)等数十种技法,无论是哪种技法,在进行绘画创作时均讲究刀法力度和画面层次感,其表现形式均十分丰富,其最终都是为了表现形式的完美而服务的。另外,陶刻的基本表现手法大致可分为阳刻、阴刻、清刻、砂地刻、着色刻等,可谓各呈其态,妙不可言。

三、紫砂陶刻与造型的装饰性搭配

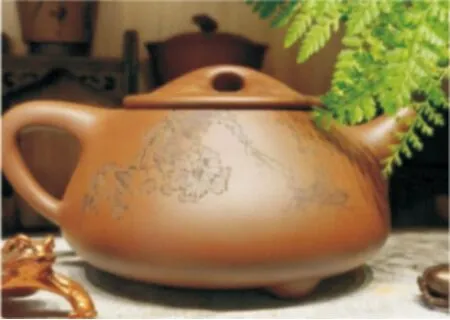

紫砂陶刻装饰以精湛的刀法技艺而独树一帜,但其必须依托造型主体来表现效果。作为一种装饰手段,紫砂陶刻必须严格匹配造型特征,不能太过于天马行空,它需要赋予整件作品锦上添花的艺术效果,并与之保持统一性、整体性。陶刻装饰作品《石瓢壶》(见图1)就是对此进行的一次尝试和展现。此壶以《景舟石瓢壶》为基础,壶身呈梯形,横向张力大,整体丰润饱满、骨肉亭匀,壶腹圆鼓,线韵柔和文雅,在视觉上形成舒展大度、稳重潇洒的状态,达到无声胜有声的效果。就造型本身而言,此壶壶身表面留白空间大,若不施以恰到好处的装饰,就会显得留白过多,从而给人以一种单调空旷的感觉。因此,依据造型特征及需求,在壶身上刻画一幅自然风趣的画面,营造艺术意境。树叶、蟋蟀笔法简约,着重于线条艺术的呈现,物象刻画细致,惟妙惟肖,同时更依托造型所提供的平台特征,在布局上力求物象与物象之间、物象与壶体之间的恰到好处,从而形成静中寓动的审美格调。

图1

由此可见,紫砂陶刻与造型主体的装饰性搭配应协调、自然,具有和谐统一的完整性,这样才能够充分调动起人的视觉体验感,使原本呈现于纸上的书画有了更好的诠释角度,具有很强的观赏性,进而优化整体艺术效果。

四、紫砂陶刻对文化品质的追求

紫砂艺术的美学内涵包含了立意、造型、人文等多种元素,而紫砂陶刻的兴起与发展亦始终伴随着整个人文紫砂艺术的发展历程。相比于最初的只局限于刻画一些标记或文字,如今的紫砂陶刻内容更为丰富,也更加多元。事实上,紫砂陶刻一直保持着对文化品质的追求,创作者也格外注重运用陶刻这一形式来提升整件作品的文化艺术含量,或以此借物抒情,使人与作品达成共鸣。

竹文化是中国文人精神气节的体现,北宋文学巨擘苏东坡钟情于竹,曾在《于潜僧绿筠轩》中写下了“宁可食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。人瘦尚可肥,士俗不可医”的千古颂竹名句,竹文化也深刻影响到了紫砂艺术的文化表现形式与内容,自古以来便是紫砂艺术创作不可多得的经典素材。这款《竹韵挂盘》(见图2)以竹文化为主题,将中国画的魅力与紫砂材质结合,释放出别样的风韵。

图2

中国画讲究笔墨意境,在这件挂盘上一簇簇竹叶飘逸自在、静中寓动、生气勃勃,别具笔墨意境,烘托出清远高雅的竹韵。同时,竹叶与竹叶之间布局简约,留白合理,其深浅、粗细、明暗、疏朗都形成了明确对比,可谓“源于自然而高于自然”,境与象皆通达,竹之格调被体现得淋漓尽致,使人一目了然而沉醉不已。

五、结语

随着时代发展,紫砂陶刻的作用已远远超过了其装饰本能,而书画陶刻与紫砂造型艺术也逐渐形成统一的风格,构成了陶瓷行业中一门独特的工艺装饰体系。作为一名当代紫砂陶刻艺人,传承发扬和创新丰富这门艺术,是我们义不容辞的责任。从细节出发,不断求知,不断实践,在技法和文化层面双重推进,为紫砂艺术的繁荣发展献上绵薄之力。