近十年康复景观研究热点辨析与趋势展望

2022-11-18李贝孙正海

李贝 孙正海

康复景观,起源于环境心理学家Kaplan和Talbot(1983)提出的恢复性环境,并定义为 “能使人更好的从心理疲劳以及压力相伴随的消极情绪中恢复过来的环境”[1]。它作为一种区别于医疗器械的主动性康复手段,随着健康中国战略的不断推进,对实现人的全面健康与经济社会的协调发展具有重要的现实意义[2]。疫情的蔓延给人类社会带来更多的身心压力和健康挑战,康复景观因其对身心的康复作用再次受到关注。近十年国内外针对康复景观的文献综述较少,鉴于此本文通过CiteSpace软件对相关文献进行梳理,分析并辨析该领域研究的现状及热点,总结未来发展趋势,形成综述文章,以期为国内康复景观研究和发展提供借鉴。

1 研究方法与数据采集处理

1.1 研究方法

本文采用CiteSpace5.8.R3(64Bit)版本,以“Plain Text File”或“Refworks”的格式导入筛选后的文献数据进行处理,Time Slicing设置为2012—2021;Years Per Slice设置为1;Node Types设置根据需要勾选相应选项,对国内外康复景观领域的文献进行图谱共现分析和关键点检索分析。

1.2 数据的采集与处理

本文数据采集自中国知网数据库(CNKI)和美国科学情报研究所编制的全球文献检索平台(Web of science)。时间范围设定为2012年1月1日—2021年12月31日,采集时间2022年3月。

在Web of science数据库中,以“Horticultural Therapy”“Healing Landscape”“Healing Garden”为主题作并集检索,共检索到270条论文记录,精炼后得到187篇文献记录。康复景观的英文“Therapeutic Landscape”更多地应用于相关医学领域,“治疗情形”的提法则更为普遍。为了更精准地设定检索范围,将主题设定为“Therapeutic Landscape”,同时设定所有字段为“Landscape Architecture”,两个条件作交集检索,共得到文献记录19条,精炼后为17条。将两次精炼后的结果并集处理,除去一条重复记录,共得到有效记录203条,形成国外样本数据。

在CNKI数据库中,以“康复景观”“康复花园”或“园艺疗法”为主题检索,得到期刊类文献754条,对检索结果进行人工筛选,剔除会议报道、新闻报道和与主题无关的文献后,得到有效文献共576条,形成国内样本数据。

2 结果与分析

2.1 时间分布特征分析

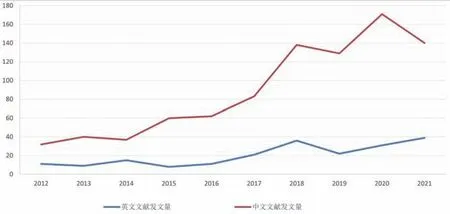

近十年间康复景观的研究一直处于活跃阶段,发文量持续增长,随着2016年《“健康中国2030”规划纲要》的发布实施[3],2017年以后国内发文量增长特别明显。国外康复景观方面的研究于2018—2019年曾有过短暂下滑,但2019年后又迅速恢复了增长势头(图1),这与2019年末席卷全球的新冠疫情有一定的关系。

图1 2012—2021年国内外文献数量时间分布

2.2 空间分布特征分析

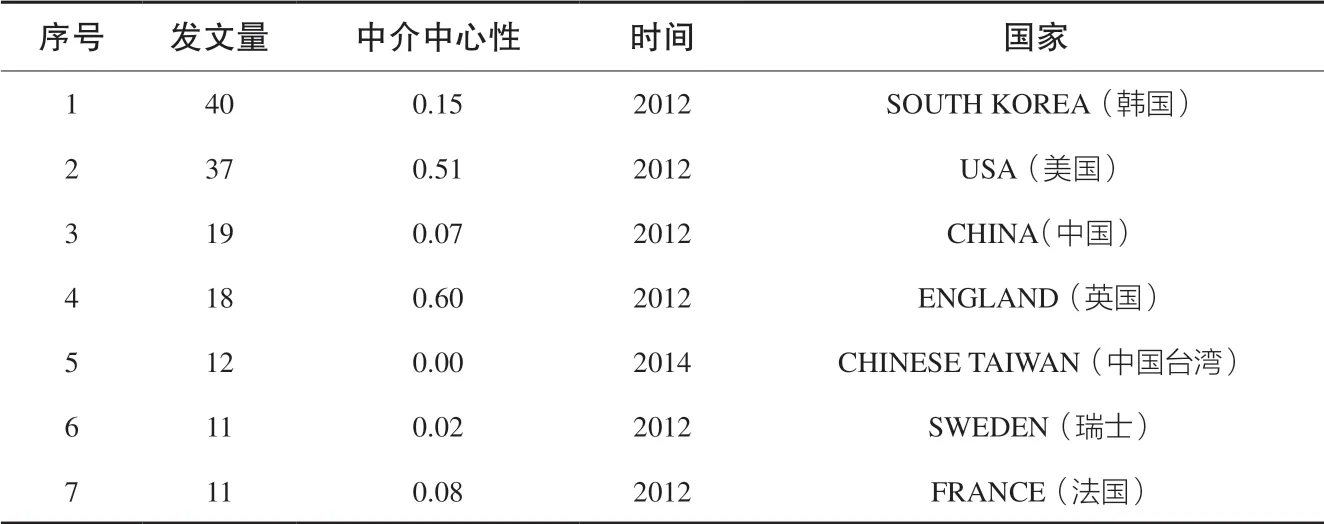

对康复景观领域主要的研究国家进行分析,可以较清晰地把握该研究在全球范围内的发展动向。运行软件得到主要研究国家分布及合作图谱(图2),近十年间从事康复景观研究的国家/地区共39个,选取发文量大于10的国家/地区得到表1。从表1得到,2012—2021年十年间,韩国在康复景观领域的文献数量首次超越了美国。

表1 基于发文量的主要研究国家/地区

图2 主要研究国家/地区共现图谱

2.3 研究主体和机构分析

统计国内外研究样本的机构和作者得出,近十年国内外的主力研究机构以高校为主,例如韩国韩建大学(Konkuk University和弘益大学(Hongik University),中国南京林业大学、上海交通大学和清华大学等。根据赖普斯定律[4],在国外数据样本中,发文量大于4.3的作者可以认为是核心作者。统计后得到核心作者的发文量为74篇,占总发文量的36.4%。国内样本数据中,核心研究作者(发文量大于2.59)共28位,发文总量为122篇,占总样本数的21.18%,说明国内外的核心作者群均未形成。

2.4 关键词共现与聚类

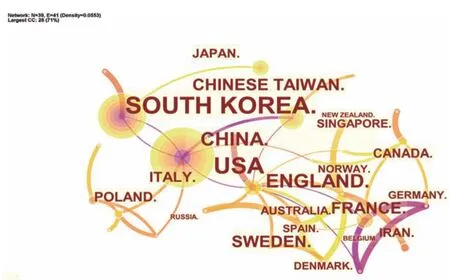

2.4.1 国外关键词共现与聚类

关键词聚类分析得出国外关键词共现图谱和聚类图谱(图3~4)。高频关键词为Horticultural Therapy(93次),Health(35次),Physical Activity(24次),Benefit(24次),Mental Health(23次)。研究围绕园艺疗法、阿尔茨海默氏症、身心健康等方面展开,主要通过定量数据测定为康复景观设计积累实证数据并提供设计支撑。

图3 国外康复景观领域关键词图谱

2.4.2 国内关键词共现与聚类

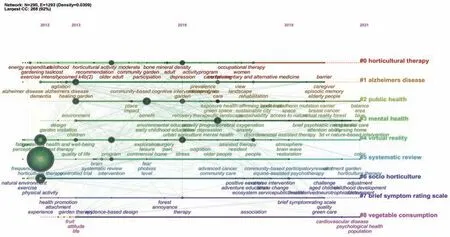

图4 国外康复景观领域关键词聚类图谱

关键词聚类分析得到国内关键词共现图谱和聚类图谱(图5~6)。高频关键词为园艺疗法(248次)、康复景观(126次)、康复花园(91次)、景观设计(58次)、风景园林(34次),其中,园艺疗法是跨学科专业,包含园艺治疗、园艺学类、治疗学类、景观学类等,园艺治疗更侧重对伤残或疾病的医疗复健研究。国内康复景观领域除围绕园艺疗法开展研究外,还侧重于植物景观方面的康复花园研究和形式设计方面的康复景观设计。

图5 国内康复景观领域关键词图谱

3 研究总结

3.1 康复景观研究概况

虽然乌尔里希(R.Ulrich)的对比实验[5]证明了自然绿色环境具有康复的功效,但实验只是通过观看行为来与自然环境产生联系,并未解释这种“观看”是如何产生康复功效的。近十年来,在乌尔里希实验的基础上,国内外学者在各个方面进行了大量的研究。主要归纳为3个方面:

3.1.1 研究主体类型多样化

康复景观研究最初面向的人群为病人,比如痴呆患者[6]、癌症患者[7]等。随着康复景观研究的发展,研究所面向的人群年龄段越来越宽泛,从儿童[8]、老人[9]到妇女[10]、大学生群体[11],呈现出年轻化的趋势。生活方式的改变削弱了人类与自然联系,导致一系列健康问题的产生,如抑郁[12]、压力[13]、滥用药物[14]等,康复景观基于一种场所属性用于有身心健康问题人群的状况改善,以及一般人群的健康促进,研究针对的主体类型覆盖面越来越广。

3.1.2 研究环境类型多样化

最初研究自然环境(如海岸[15]、森林[16]、牧场[17])的治愈潜力,但这些自然场所的独特性限制了接触机会,特别是新冠肺炎疫情时期。研究学者意识到窗外景色在封控区域可能是该地区人群与自然相遇的有限方式之一,研究开始转向对城市绿色空间(UGS)治疗潜力的探索。研究表明,城市绿地可以得到和在自然状态下相类似的恢复性效果[18]。研究类型涉及城市公园[19],城市蓝绿空间[20],城市绿色立面[21]等,同时城市空间绿量与人口健康之间关系的研究,可用于指导城市设计和健康福祉规划[22]。在抑郁症和与压力有关的精神障碍患者增加的背景下,特别设计的城市绿色环境可以诱发抗压力效应,改善民众的心理健康[23~24]。

3.1.3 连通手段丰富化

图6 国内康复景观领域关键词聚类图谱

尽管环境具有一定的疗愈作用得到证明,但如何激发这种疗愈作用,研究逐步从最初的被动激发发展到主动激发。视觉刺激可以产生一定的恢复效果[25],通过声音、味道等感官刺激可以促进人体五行经络的运行,延伸成适应中国文化背景的“五感疗法”[26]。人主动与户外环境(自然或绿色空间)发生联系,包括人在户外环境中行走和谈话[27],进行荒野探险[28],到花园园艺活动[29]以及动物辅助治疗[30],这种主动与自然环境发生联系的实践方法,源于1992年罗扎克(Roszak)提出的生态心理学,也被称为“自然疗法(NT)”[31]。这种环境作为一种背景和过程参与到治疗中,仍然可以将其归入康复景观的范畴[32]。学者们还从使用者的角度研究特定群体对不同环境的偏好[33],从而加强康复景观的主动干预性和针对不同偏好的干预效果。

3.2 研究方法

3.2.1 实验室环境与真实场景

自乌尔里希(R.Ulrich)教授提出循证设计以来,康复景观的实证研究大量涌现,这些研究开展的环境分为两大类:实验室环境与真实场景。前者在实验室中进行环境模拟,通常以视觉刺激为主,最初提供照片或真实的绿色植物[25]进行视觉刺激,逐步发展到对视觉和听觉同时刺激,比如在拖延症改善的实验中,播放森林环境视频相对于城市街景视频改善作用更好[34]。采用三维虚拟现实技术模拟自然环境,营造沉浸式的视听刺激,对阿尔茨海默病(AD)和痴呆症患者有积极的治疗效果[35]。然而有学者对此持有不同意见,认为实验室刺激与真实场景相比缺乏整体感。近些年便携和穿戴式设备的出现,开始用于真实场景中进行治疗效果的定量测定[36]。

3.2.2 定性和定量研究

定性研究多采用焦点小组、深入访谈、观察和巡回访谈的方法[15,37]。定量研究包括:因子分析法[38]和流行病学方法。后者通常测定和对比受试人群的生理与心理数据,一般分为随机对照实验(RCT)和非随机对照实验(NON-RCT)。随机对照实验是将受试人群随机分为两组,试验组给予环境刺激,非试验组不给予[39]。非随机对照实验又分为自身前后对照研究(Before-After study)和队列研究(Cohort study)。自身前后对照研究是将受试人群的初始状态作为参照基线,给予刺激后与之对照[29]。队列研究则从现在时点或过去时点开始,对特定群体是否接受干预或影响分组并同时随访,推断干预或影响的效能[40~41]。其他还包括使用混合方法开展实验进行案例研究[42]。

3.2.3 数据收集

分为主观数据收集和客观数据收集。采用问卷调查法收集主观情绪恢复的数据,形成基于ART和SRT而设计的感知恢复性量表[43]、恢复性成分量表[44]、短版修订恢复和偏好量表[45]等,它们都是基于感知恢复性量表的各种变体。感知压力量表(PSS)用于收集受试人在前一个月的压力感知情况[46],状态特质焦虑量表(STAI)用于衡量当前焦虑症状的严重程度,情绪状态量表(POMS)用于评估六种情绪状态[47],这些量表用来收集情绪自我状态的评估数据。近年来生态心理学理论认为情感与自然的联系是大自然产生有益影响的重要机制,自然联系量表(CNS)被用于测量个人感觉与自然的联系程度[48],自然相关性量表(NR)有助于理解环境行为和福祉的个体差异[49]。基于自然疗法,身体活动影响量表((PAAS表)也被用于收集主观数据[50],它体现由运动诱导的感觉状态。

与情绪、注意力、认知、生理等相关的客观生理指标通常通过设备测量收集:有研究证实人脸的肌肉活动与情绪表达相关[51];脑电图(EEG)和心率(HR)与注意力和认知有关[52];皮肤电导(SC)、呼吸、血压,皮质醇激素浓度都与生理系统的运作有关[46]。除了用内克尔立方体[53]测试收集心理警觉度指标外,近来也有利用眼动仪测量记录瞳孔直径[54]收集生理性“警觉”指标。随着人们与自然联系的减少,以自然为基础的干预研究受到关注。利用GPS技术进行客观的接触测量[55],或者运用GIS技术对不同距离的绿视率进行测量[56],以预测可能得到的视觉接触和身体接触。

3.3 影响机制

大量研究表明,自然环境可以对人类健康和福祉产生积极影响,恢复认知功能,促进个体从压力中恢复[57],改善健康状况等。目前自然助益健康作用的潜在机制还未完全探明,但在环境心理学中,有两种主要理论解释自然的恢复力。其中一个是Rogers Ulrich压力减轻理论(SRT),假设自然的疗愈力量存在于对自然元素的无意识和自主反应,并在不被识别的情况下发生,因此人们在某些自然的地方感受到积极的情感反应及安全感。另一个是注意力恢复理论(ART),由 Stephen Kaplan 和 Rachel Kaplan 提出。ART理论认为人与自然环境的相互作用使用的是非定向注意力,而不是通常使用的定向注意力,从而让潜在的定向注意力有机会休息和补充。从进化论角度来看,人类更喜欢自然环境并进化出与其他生物体的内在情感联系,由此人类的感知系统更加适应自然。近年,还有一种解释理论源于1992年罗扎克(Roszak)提出的生态心理学(Eopsychology),它认为由于人类与非人类世界的分离产生了精神和心理上的危机,借助重建与自然的联系,通过释放生态潜意识的压抑,恢复生态自我[31]。

4 研究述评与展望

4.1 多尺度的自然

从乌尔里希(R.Ulrich)“窗外的自然”到美国“荒野法案”中的荒野,大多数康复景观研究的自然,都采用了比较的方法,将个体在一种环境中的体验与在另一种环境中的体验进行对比,其中一种环境显得更自然,结果呈现出明显梯度。然而,研究中所采用的“自然”并没有统一的标准,缺少更多的生态细节表述:自然的哪些特定方面可能影响认知功能和心理健康,最终导致这些影响的因果途径是什么。随着研究的深入,将自然所包含的特征与元素用不同的物理或空间变量表示,比如通过量化植物带来的边际效益,从而给城市规划者和风景园林设计师更多的实际参考。2019年美国哈佛大学团队采用了另一种思路量化自然,运用归一化植被指数(NDVI)量化受试人群生活半径250 m和1 250 m内的绿量平均值[56],这种量化自然的方法将自然整体定义为一种可操纵的变量,以便在不同的研究中可能被准确地复制。还有从景观美学的角度,运用PSD分层的方法,从视觉吸引力的角度对自然进行不同维度的定义[58]。

4.2 接触自然的时间

大部分测量健康效益的实验或准实验都会较严格地控制受试群体暴露于自然中的时间,暴露时间以中短期为主,短至8~10 min,长则4~8周。主要研究集中于后端效益的测量。然而在自然中暴露多长时间,可以有效地恢复心理情绪,即在最短时间内获得最大心理健康益处则鲜有涉及。接触时间与健康效益之间的正相关性或许可能在某个时间段达到峰值后,因为疲劳感增加等因素而引发递减效应。

4.3 健康衡量的纵向研究

目前的研究所涵盖的数据多与中间健康结果有关,例如体力活动量、社交接触量、生理活动变化(例如,心血管指标、神经内分泌指标和肌肉骨骼变化等)、情绪状态变化(例如,幸福感增加、愤怒减少)和认知能力变化(例如,执行注意力标准化测试的表现),而不是与疾病、死亡率、寿命等远端健康结果关联。中间健康结果大多通过小规模受试人群获得,测量长期健康结果的研究仍然以横断面研究为主[59~60],这种研究方法并未在城市人口层面找到绿色空间助益健康的证据[61]。实验和纵向观测是测量远端结果的较好途径,尽管建立和维护控制地点或人群,将环境干预措施随机分配存在一定困难,但很多研究者已经意识到这些问题,并开始涉及远端结果的纵向研究[62]。

4.4 生态服务系统的建立

城市化过程中身体和精神疾病患病率的增加以及一些流行病的传播问题,使人们开始重新审视城市中的绿色空间,设想一种基于生态心理学框架下适合生态系统的服务范式。目前已开发出一些方法将具体地块的价值可视化(如碳封存、水净化、洪水灌溉、作物授粉等),主要涉及与地球生物物理维度相关的服务生命支持系统,而对“心理利益价值”等方面关注较少。2020年新型冠状病毒疫情爆发以来,隔离措施对减少死亡人数、缓解公共卫生服务压力产生了积极影响,但也使人群缺乏活动,社交减少,抑郁和焦虑等情绪增加。城市绿色空间作为人类暴露于自然较便捷途径,提供新鲜空气、增进人与自然交流、促进社会交往,因此学者试图对绿色地块进行定量评估并将其康复价值可视化,为建立和完善基于健康支持的生态服务系统提供数据。

4.5 未来趋势展望

基于本文的研究,康复景观未来研究方向有以下4方面的趋势:1)新方式、新技术的介入。目前康复景观的研究重点为植物和植物景观,然而构建人与自然的连通,不仅可通过绿色空间助益的方式,蓝色空间、动物景观等也是可选择的助益方式。随着科技的不断进步,针对不同人群、不同文化背景和需求偏好等,虚拟三维技术或许可以提供适时的匹配;通过穿戴设备、GPS定位系统、大数据等扩充康复景观研究样本量,为远端结果跟踪奠定基础,向人口健康、城市康复性资源分配等层面深入研究。2)研究方法的更新。目前康复景观研究的数据基本是实验室收集瞬时反应数据,采用的环境表述各异,与自然接触的方式不同、时长不同,得到的结果无法系统转化为设计语言。研究方法的局限本质上是学科间纵向联系的紧密度不够,各学科的实验数据无法共享。未来应推动各学科间的合作,加快研究方法的更新。3)构建城市生态服务系统。全球疫情肆虐,对城市生态服务系统的关注从物理维度扩展到对一般人群的健康支持,城市绿地的健康价值可能被量化并作为一种社会资源进行分配,与智慧城市、健康城市的建设相结合。4)推进适应中国人认知体系的康复景观发展。康复景观概念自国外引进,其很多特征与中国人群的认知体系不能完全契合,结合中国文化和认知体系,形成适合中国国情的康复景观体系,将成为康复景观在中国发展的新议题。

注:图表均为作者自绘