高昌回鹘供养人手持花卉图像研究

2022-11-17张越一

吕 钊 张越一

高昌回鹘是回鹘人西迁后以西州和北庭为中心建立的政权,也被称为“西州回鹘”“龟兹回鹘”“阿萨兰回鹘”等。①在10~11世纪,高昌回鹘成为中亚东部最强大的政权,这里地处中西交通枢纽,是当时中西经济、文化的交汇处。多元的文化让高昌回鹘人的物质与精神生活得到提升,尤其在工艺美术领域发展迅速。②高昌回鹘的石窟壁画遗存,是其宗教信仰、民族文化的真实反映,其中供养人形象众多,是研究回鹘文化的重要资料。研究发现,高昌回鹘供养人手持花卉种类丰富、绘制精美,具有浓郁的地域特色和民族风格。

其实以往学界已经注意到了这些壁画中持花人物形象的特殊性,并有学者探讨了敦煌绘画中持花人物形象与西域文化及宗教影响的关联性。如史忠平考察了敦煌绘画中手持花卉的图像,认为“无论是手持的折枝花,还是手托的盘花和瓶花,基本都是莲花,这当与莲花和佛教的特殊关系相关。”③之后他又与马莉对敦煌绘画中的持花图像进行了研究,并根据样貌断定:“敦煌绘画中的手持花卉图像主要以莲花为主,另有牡丹和一些不知名的花卉。”④而对于高昌回鹘供养人手持花卉的形象,仅在少数学者的著作中被简单提及:如勒柯克曾描述柏孜克里克石窟的回鹘王供养像“手持紫菀花状带藤的花茎”⑤;高昌古城出土的寺幡中的回鹘供养人手持的花卉“应该是紫菀花或大丽花”⑥,之后又猜测这些花卉的源流可以追溯到希腊罗马古典艺术植物的表现方式上去⑦。

总体而言,以往的研究缺乏对回鹘供养人持花图像系统而深入地探讨,更没有针对高昌回鹘供养人手持花卉图像的具体研究。高昌壁画中的回鹘供养人是高昌回鹘人最为真实的生活写照,其供养人形象深受各种宗教美学思想和东西方文化的共同影响,因而具有一种合成式的特点,十分具有研究价值。本文在系统梳理高昌回鹘供养人手持花卉图像相关实例的前提下,依据供养人所持花卉的不同品种,将其进行分类梳理,以探究花卉的类型和持花图像的发展流变及其文化内涵等问题。

一、手持花卉图像的数据统计

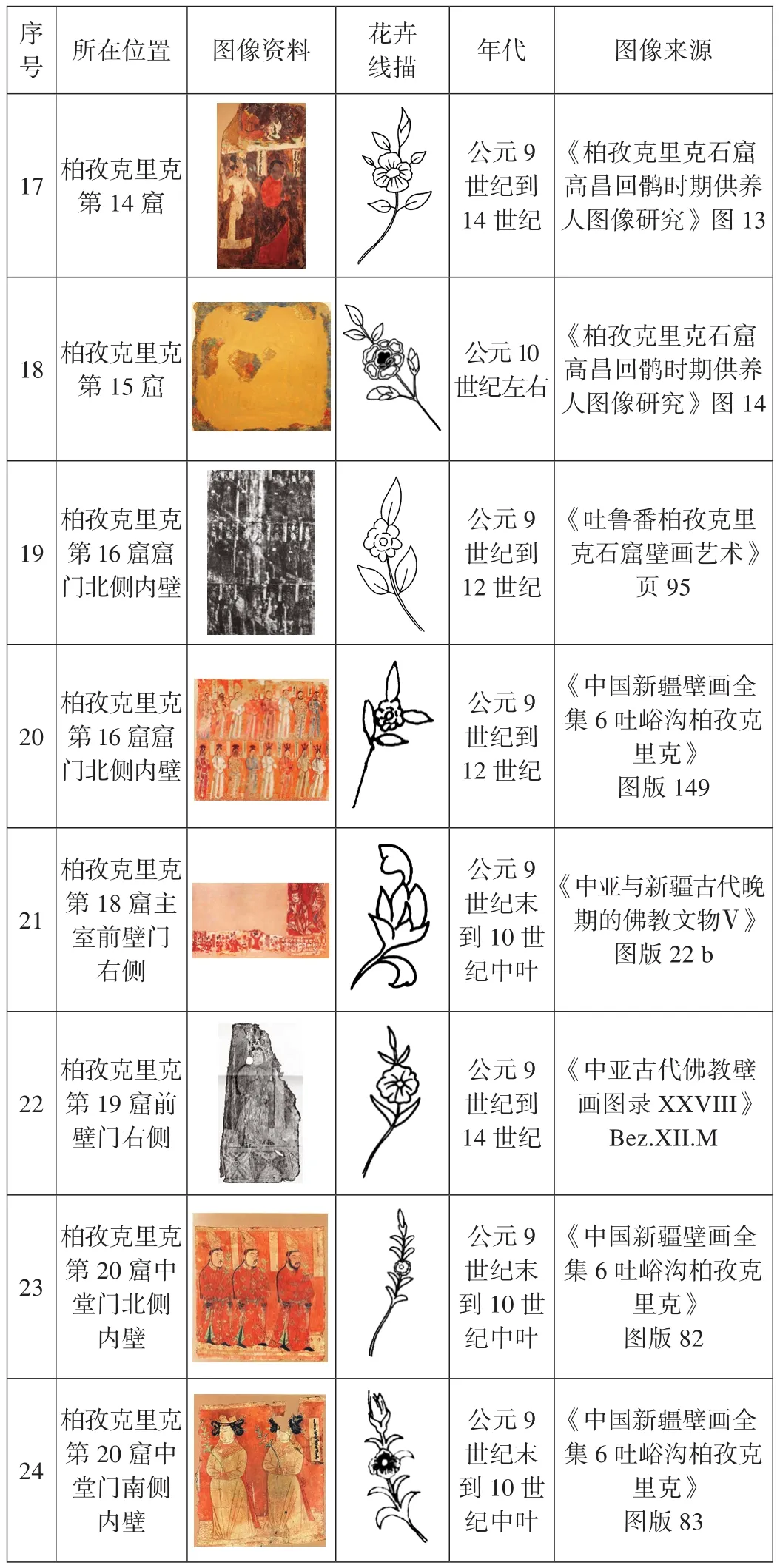

高昌回鹘人活动的区域是东部天山地区,大致范围相当于唐代北庭都护府管辖范围和安西都护府管辖范围内的龟兹、焉耆两地,而处在其中的吐鲁番盆地、吉木萨尔以及哈密盆地则是高昌回鹘政权的核心地区。⑧本文有关高昌回鹘供养人手持花卉图像的数据资料,主要来自高昌回鹘人活动的地理空间内的石窟寺与古城历史遗存。这些数据中既有勒柯克、斯坦因等人的考古记录,也有新疆吐鲁番地区文物保管所的数据与图像资料,还有笔者在田野考察时得到的资料。笔者将回鹘供养人持花图像的分布位置、图像资料、所处年代等要素进行统计整理,并绘制了线描图,以便进一步观察其手持花卉造型(表1)。

表1:高昌回鹘供养人手持花卉图像数据统计(线描图为张越一绘制)

images/BZ_83_1565_1123_1730_1344.pngimages/BZ_83_1762_1118_1890_1349.pngimages/BZ_83_1592_1370_1704_1592.pngimages/BZ_83_1778_1368_1874_1592.pngimages/BZ_83_1556_1661_1740_1799.pngimages/BZ_83_1768_1621_1883_1838.pngimages/BZ_83_1559_1874_1737_2077.pngimages/BZ_83_1764_1863_1887_2092.pngimages/BZ_83_1557_2130_1739_2321.pngimages/BZ_83_1767_2119_1884_2335.pngimages/BZ_83_1553_2400_1739_2548.pngimages/BZ_83_1765_2367_1883_2585.png

images/BZ_84_427_587_546_810.pngimages/BZ_84_601_584_725_813.pngimages/BZ_84_393_855_579_1029.pngimages/BZ_84_594_855_734_1038.pngimages/BZ_84_414_1082_557_1304.pngimages/BZ_84_604_1082_724_1304.pngimages/BZ_84_396_1364_577_1528.pngimages/BZ_84_608_1331_720_1550.pngimages/BZ_84_393_1641_577_1741.pngimages/BZ_84_602_1581_726_1800.pngimages/BZ_84_429_1829_542_2045.pngimages/BZ_84_603_1829_719_2045.png

注:表1图像位置编号说明表1中序号4、5、6出土于高昌故城的图像资料,其具体位置的遗址名称为德国探险队阿尔伯特·格伦威德尔在《高昌故城及其周边地区的考古工作报告(1902-1903年冬季)》中记录的遗迹单位编号:序号4“高昌故城λ寺麻布幡”出自(德)阿尔伯特·格伦威德尔,管平译:《高昌故城及其周边地区的考古工作报告(1902-1903年冬季)》,北京:文物出版社,2015年,第96页。序号5“高昌故城α寺遗址麻布幡”出自(德)阿尔伯特·格伦威德尔,管平译:《高昌故城及其周边地区的考古工作报告(1902-1903年冬季)》,北京:文物出版社,2015年,第54页。序号6“高昌故城T寺大殿南壁”出自(德)阿尔伯特·格伦威德尔,管平译:《高昌故城及其周边地区的考古工作报告(1902-1903年冬季)》,北京:文物出版社,2015年,第35页。特此说明。

虽然高昌回鹘留下了大量文物资料,但并未留下哪怕是一部很粗略的编年史,所以有关高昌回鹘壁画的年代数据并不是十分精确。⑨图表整理的32组较典型的高昌回鹘供养人持花形象中:克孜尔石窟一例;库木土拉石窟二例;高昌古城三例;交河古城一例;哈萨尔城荒漠寺院遗址一例;北庭高昌回鹘佛寺遗址三例;其中柏孜克里克石窟最多,有21例。从这些回鹘供养人图像中可以看出,其手持花卉图像变化丰富:在早期仅使用简单线条勾勒出莲花造型,到后期则逐渐描画出种类丰富、图样精美的花卉形态。

二、手持花卉图像的造型分析

佛教是在高昌地区流传最久的宗教,在高昌回鹘时期更是一度昌盛,佛经中描述有十种供养功德:“华(花)、香、璎珞、末香、涂香、烧香、缯盖、幡幢,衣服、肴馔。”⑩其中鲜花是供养物之首。据鸠摩罗什译 《佛说千佛因缘经》记,信徒手持鲜花供养佛像,可以获得两种福报和善果:“一者常得化生;二者形色端正。复得二果:一者恒得值遇诸佛;二者多生天上。”⑪根据大唐中天竺三藏输波迦罗译《苏悉地羯罗经卷上》之《花供养品第八》记载:“若献佛花,当用白花香者,而供养之……若献地居天,随时所取种种诸花而供养之。”⑫即用来供养佛祖的花均为鲜花,且花卉种类会根据不同的供养对象而变化,各自具有不同的含义。鲜花供养与佛教发源地印度的地理环境与气候有关,随着佛教东渐,供养花卉无法在佛教传播的不同地区进行统一,以至于鲜花供养种类在一定程度上会因地制宜。唐朝佛教密宗大德一行阿阇梨在《大毘卢遮那成佛经疏卷第七》之《入曼荼罗具缘品第二之余》中记载:“当令色香味触适悦人心,其水陆不详诸花,但可作折伏用耳。”⑬因此从广义上讲,佛教对于所用鲜花并没有十分严格地要求,属“花香者,一切水生及野泽山间种种杂花香者,皆可供养”⑬。这也为供养人绘画中的供养花卉不断朝着本土化、世俗化方向发展奠定了基础。

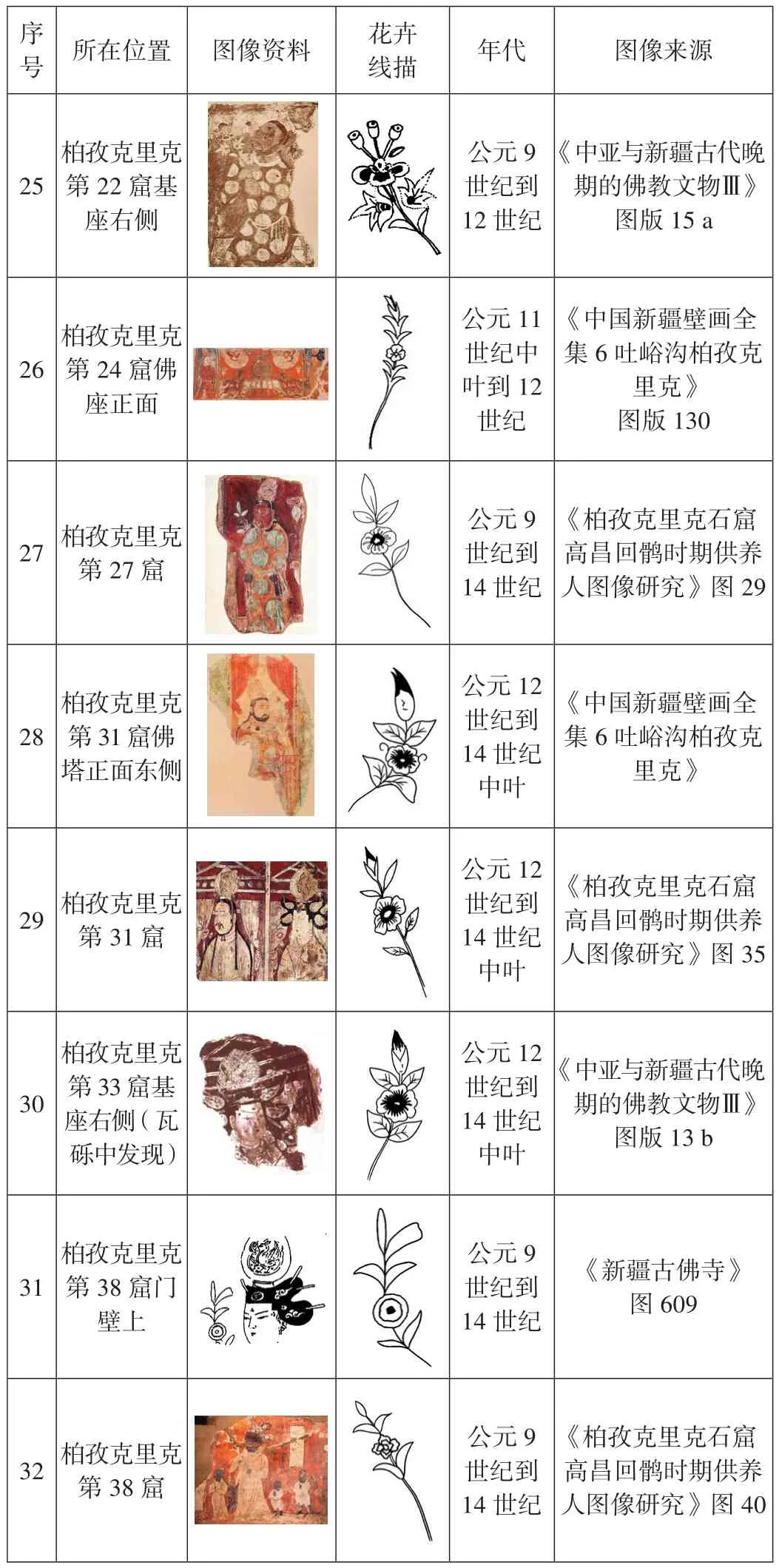

根据前文对高昌回鹘供养人手持花卉图像的整理,从植物学角度以及绘画中表现的花与叶的形态,我们可以较为清晰地推断出高昌回鹘供养人所持花卉的品种有:莲花、罂粟花、大丽花、石榴花、牡丹花、茶花等,每一类供养花卉都有不同的绘画造型。以下将上述数据进行分类、分型比较研究,以进一步探究高昌回鹘供养人持花图像的特征及风格表现。笔者将表1中持同类型花卉的供养人图像序号备注在了括号内,对比数据如表2。

表2:高昌回鹘供养人手持花卉图像的类型分析(线描图为张越一绘制)

第一类花卉可以很直观地看出是莲花形态,莲花在佛教中意义非凡,也是回鹘供养人持花图像中最早出现的花卉。起初该类花卉的表现形式十分简单,花苞造型上只有花头、长茎。如第一型出现在高昌故城出土麻布幡中的一组回鹘跪姿供养人形象中,是非常早期的回鹘人图像资料,画面中展现的是莲花侧面姿态,仅用线条勾勒了椭圆形花苞,没有花瓣及花叶衬托;第二型出现在克孜尔第47窟、库木吐拉第79窟以及交河故城中,每朵花只描绘了花苞或是三片简单的花瓣,花瓣在保留着莲花基本自然特征的基础上进行了简化,以线条勾勒之后涂绘红与白两种颜色。第二型花卉形态不仅出现在回鹘供养人的持花形象中,在敦煌各时期的壁画中也常作为供养花卉出现在菩萨及飞天手中。但第一、二型没有花、茎、叶的组合,仅是花的基型;第三型是花与叶的组合,如柏孜克里克第14窟的男性供养人群像,从服装中可以看出该组供养人身着蒙古族特征服饰,是回鹘族与蒙古族文化交流后的供养人图像。此时莲花的形态更加灵活,枝干弯曲,花瓣开敷,花叶如忍冬纹一般外翻下垂,颇具装饰美感。

第二类花卉仅有一例图像资料,出自高昌故城α(同表1中序号5)寺遗址的麻布幡中。头戴三叉冠的男性供养人手持形似大丽花的花卉虔诚供养,花卉绘制精美,茎直立,有分枝,头状花序大,有长花序梗,卵状椭圆形叶片。此型花卉多花多叶,从主花顶部又分出一支半开花苞。这一形象是回鹘供养人中为数不多的保存完好且清晰的图像,可以看出回鹘画师的精妙技法。

第三类花卉出现在柏孜克里克第22窟基座右侧一跪姿供养人手中,为回鹘较为早期的供养人像,手持花卉造型精细、具有装饰性,是花朵与花蕾、花叶的组合。此型花朵有红白色四片花瓣,花瓣上有浅红晕子,顶端生出三个球形蒴果,中间有细米状种子,叶片互生,羽状深裂,边缘为不规则的波状锯齿。根据花卉形态,笔者推断该类花卉的原型或为罂粟花。

第四类花卉的形态较为统一,且多出现于柏孜克里克石窟壁画中,在敦煌等石窟中没有回鹘供养人手持与之相同造型的供养花卉。该类花卉单朵至数朵生于枝顶或叶腋,单叶对生或是簇生,花叶呈倒卵形。根据对该类花卉形态的分析可推断其应属石榴花。可细分为两型:第一型是生长在枝蔓上的圆环型花头,花朵下部及顶部有花叶;第二型的主花盛开在枝蔓中间,叶片较多并分布在枝干两侧,与第一型不同的是顶部有花蕾相伴。

第五类花卉与前几类不同,均为多花多叶型,分枝短而粗,叶片通常为二回三出复叶,偶尔靠近枝顶的叶片为三小叶,顶生小叶呈宽卵形,侧生小叶呈狭卵形;花瓣为五瓣或重瓣,顶端呈现出不规则的波状,一般有三朵主花盛开在一簇,是牡丹花或芍药花的特征,且在供养人周围有与持花图案相同的散花出现。该类花卉在高昌回鹘供养人形象中虽仅有柏孜克里克第14窟中的一例,但在敦煌莫高窟回鹘王妃供养像中可以找到相同的花卉及构图形式,如莫高窟第409窟的回鹘王妃供养人像,其手中所持鲜花与人物背景漫天的散花都是牡丹花的特征。

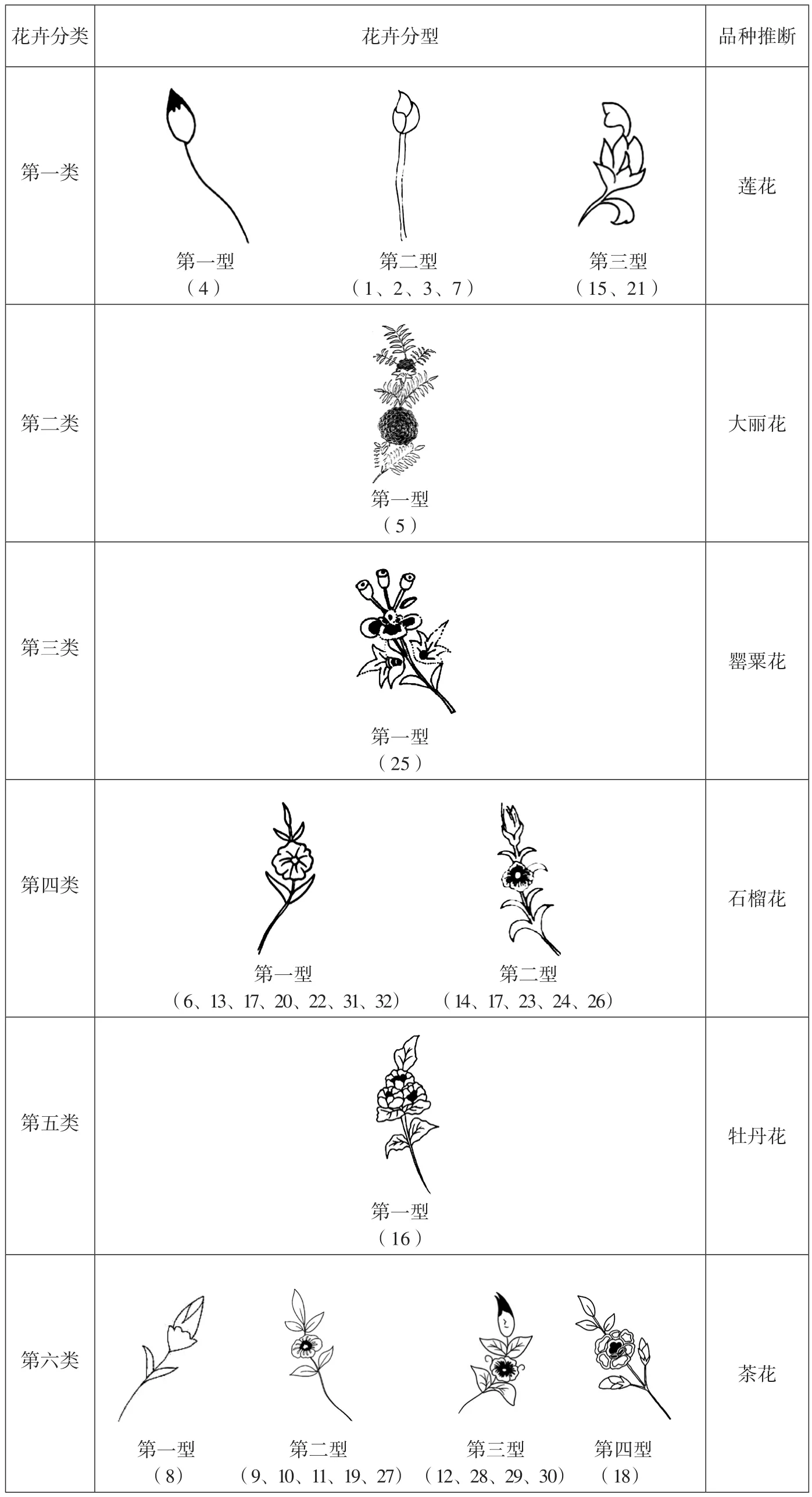

持第六类花卉的回鹘供养人不仅存在于高昌石窟群,在榆林窟、西千佛洞、莫高窟中都有出现。此类花卉大多为红色,杯状苞被,叶片先端略尖,基部阔楔形,叶片深绿色,属于茶花的形态特征。从其造型表现形式又可分为四型:第一型出现在哈萨尔城荒漠寺院遗址中的回鹘女性供养人群像中,花蕾顶生并有叶片相伴;第二型是一花多叶型,叶片均匀分布在花朵顶端与枝干两侧;第三型是一花一蕾多叶型,在花朵顶端生一花蕾,叶片在花朵与花蕾周围散开;第四型为一花双蕾多叶型,出现在柏孜克里克第15窟的回鹘女性供养人手中,主花盛开在枝干中间,顶部有叶片,枝干两侧有两朵分支出的花蕾。该类花卉在榆林等石窟回鹘供养人像中则有更加丰富的造型,如图1所示,头戴桃形冠的女供养人手持四朵花卉共生的花枝,三朵小花从主花顶端分散生长,造型方式近似于第三类罂粟花;而在其身后跟随的供养人手中仅持一朵花卉,且身高低于前者。笔者推断,在同组供养人中,手持花卉有数量之分的表现形式可能反映了该组供养人身份的尊卑关系。

图1:榆林窟第39窟回鹘供养人群像(出自《中国敦煌壁画全集10 敦煌 西夏 元》图版十二)

三、手持花卉图像的文化内涵探究

高昌是多种宗教的流行区,主要有祆教、景教、摩尼教和佛教等。信奉摩尼教的回鹘人西迁至高昌后,摩尼教便一跃成为高昌国教,在回鹘族人皈依佛教后,摩尼教仍然在高昌延续了很长一段时间。由于摩尼本人是位画家,故摩尼教非常注重绘画,其仪规中明确规定寺院里要设置经图堂,所以在高昌摩尼教寺院中有大量摩尼教绘画,但是其数量和质量远远不能和佛教绘画相比。⑭佛教绘画虽然是高昌主流,但不可否认其他宗教以及多元文化对它所产生的影响。赵以雄曾言:“高昌回鹘的壁画情况较复杂,其是受到中原绘画的影响,同时又将摩尼教与高昌以西地区的诸多元素汇聚在一起从而形成的综合性的绘画艺术,受中原文化、波斯和印度健陀罗艺术的影响较大,同时又能感受到希腊等西方古典艺术的影响。”⑮但佛教文化的昌盛为回鹘供养人形象的塑造注入了新的表现形式,手持花卉的供养图像正是在时代背景的转变和承接中发展起来的。

如表1所示,现今留存最早的高昌回鹘供养人持花形象是在公元8世纪左右,这时高昌回鹘人手持的供养花卉就是莲花。在佛教中莲花象征“西方弥陀净土”,但早期的高昌回鹘人并没有注重对供养花卉的表达,仅用简单线条勾勒出近似宝珠形的莲花花苞造型。而持莲花的图像又可以溯源到印度佛教的健陀罗造像,只不过在佛教本土化的进程中,融入了中国的其它传统元素,例如后来形成的莲花纹与忍冬纹等相组合的供养花卉图案。季羡林译《罗摩衍那》中写道: “这地方到处遮满了五彩缤纷的蓝荷花丛,叶子是极其珍贵的摩尼,花丝都是真金长成。”⑯可见印度先民早已将莲花形象、摩尼宝珠、黄金一起作为沟通两个世界的神性符号意象。李静杰也认为:“如果考虑到当时的文化交流情况,宝珠莲花应该是西域早期同种造型因素的延续,汉文化地区摩尼宝珠供养图像也应由西域传播而来。”⑰

罂粟花、大丽花同莲花一样是从西域传入。罂粟是印度的国花,在印度罂粟是美好善良、和平友爱的象征,药用价值很高,⑱更受到了古希腊和古罗马医者们的高度重视。古埃及人将罂粟称为“神花”,并让执掌农业的司谷女神手持一朵罂粟花,以表达对其至高无上的赞美。⑲大丽花还有“天竺牡丹”“大理菊”“西番莲”等别称。《台湾通史》(下册)卷二十八《虞衡志》记载:“西番莲:一名天竺牡丹,种出印度,传入未久。花如菊,有十数种。播子插枝,皆可发生。”⑳虽然大丽花在高昌回鹘供养人中没有作为供养花卉被广泛使用,但出现的几例花卉造型也说明当时高昌与周边国家交往密切,其图像更受到多元文化影响。宗教发展到一定阶段必然会逐渐世俗化、本土化,西域各种纹样经丝绸之路传入高昌,对回鹘人将贴近生活的花卉纹样融入到装饰图案中产生了启发,也让回鹘人更加关注适合当地自然环境的花卉。

公元9世纪后,高昌绘画中开始大量出现持石榴花的回鹘供养人形象,柏孜克里克石窟内数量最多。溯其源流,高昌回鹘供养人手持石榴花图像的产生受其宗教文化与自然环境影响较大。石榴在袄教和摩尼教中都受到特殊崇拜,如袄教中就规定在祭祀和礼仪中需要用到石榴,象征丰产与长寿,或饮其汁,或食其叶,或献其花,或取其枝,而且袄教徒在祈祷时就要求手持石榴的嫩枝。㉑不仅如此,摩尼教也因石榴多籽而将其视为生命树,如图2摩尼教月宫图,描绘的是月船摆渡摩尼教信徒的灵魂。克林凯特在《古代摩尼教艺术》中写道:“教会,即选民和听者的团体,是使者栽种起来的结果善树。果实就是这教会的成员,他们由于其知识和遵守教规而变得成熟,可以从物质中分离出来。这种分离被比作从树上摘下果实。”㉒钟进文、郭梅在《中国裕固族》一书中提到:“在回鹘人的佛教绘画中,供养人和僧人的手中拿的花枝原型是一种蔬菜,因为在摩尼教中蔬菜是生命和复活的象征。”㉓笔者认为,这里所说的善树、蔬菜其实就是指象征生命树的石榴。除石榴果实外,石榴花朵在摩尼教的细密画与插图中也反复出现,如图3;在摩尼教彩色书页中,曾大量出现作为装饰图案的石榴花,勒柯克还对此图形容道:“这种表现形式的花卉也被佛教绘画所接受,并且在佛教绘画中被多次重复使用。”㉔因此,高昌回鹘人在多方考量下使用更符合高昌国自然环境和宗教文化的石榴花来供养佛祖,也就不足为奇了。

图2:摩尼教月宫图(出自《Chotscho》 图版4-b)

图3:摩尼教彩色书页(出自《新疆佛教艺术》图版4-b、8-b)

高昌回鹘供养人开始持茶花供养大约是在10世纪之后。茶花在唐代又被称为“海石榴”㉕,不仅如此,茶花还有一古名为曼陀罗树。明代王象晋《群芳谱》云:“山茶,一名曼陀罗树”。㉖明代李东阳诗词《山茶花》:“古来花事推南溴,曼陀罗树尤奇妍。”㉗宋代苏轼《山茶盛开》诗中“久陪方丈曼陀雨”也说明了山茶与曼陀罗之间的关系。㉘据《拙政园志稿》载:“曼陀罗树即山茶的别名,因为叶子类似茶叶,又可作饮,故得山茶名。此地原栽名种山茶十八株……早春花开似锦,故名南厅为十八曼陀罗花馆,以应拙政名花宝珠山茶遗意。”㉙这些强有力的证据均说明在古时曼陀罗即茶花。而曼陀罗,是佛教梵文Mandala的音译,词义为“悦意”,也表示密教中传统的修持能量中心,藏传佛教的曼陀罗图案中就有典型的茶花特征。曼陀罗是佛教中的祥瑞之花,佛祖传法时会手拈曼陀罗花,漫天会飘落曼陀罗花雨,象征着宁静、安详、吉祥、如意。《妙法莲华经》云:“佛说是诸菩萨摩诃萨得大法利时,于虚空中,雨曼陀罗华(花)、摩诃曼陀罗华(花)。”㉚《阿弥陀经》亦曰:“昼夜六时,天雨曼陀罗花。”㉛可以看出,“曼陀罗花”“曼陀罗雨”都被视为佛光普照的象征,而回鹘供养人手持茶花(曼陀罗花)供养佛祖,足以表示其对佛教的敬重。

根据前文对于持花形象的梳理,可以得出回鹘供养人花卉图像变化的因素主要有三个方面:首先,是宗教的转变融合与多元文化的融汇交织。高昌佛教深受汉传佛教影响,又与摩尼教、藏传佛教等接触递嬗,使高昌回鹘的供养人持花形象变化丰富;其次,是受当地自然环境影响。一个民族频繁使用的装饰图案都与其所在的自然环境密不可分,由于供养佛祖的花卉大多是时令鲜花,不同地域和季节适宜种植的花卉也不相同,所以在宗教文化的本土化发展中,回鹘人选择了当地生长的鲜花来进行供养;再者,高昌绘画是集中本地及外界优秀画师共同创作的,而回鹘画师的个人技艺与风格无法完全相同,虽说回鹘供养人形象已经程式化,但不同画师对于图像的细节可能会有不同表达。

四、结论

综上所述,高昌回鹘供养人手持花卉的品种丰富多样,主要有莲花、罂粟花、大丽花(天竺牡丹)、牡丹花、石榴花、茶花(曼陀罗)等,不同的石窟壁画又对各类花卉的描绘有所不同。最初高昌回鹘人受印度佛教影响,供养佛祖多使用莲花,也有罂粟花与大丽花。但随着宗教文化的世俗化、本土化发展,佛教与摩尼教、祆教、中原佛教、藏传佛教等多元文化的交融,使手持花卉图像融合了高昌回鹘本土的文化艺术而表现出回鹘特色,开始大量出现持石榴花与茶花的供养人像,也有具有中原文化特征的牡丹花出现。与此同时,高昌回鹘供养人手持花卉图像也经历了一个由简洁到精美、由生涩到成熟的过程。从依照外来图像的摹写借鉴到形成具有回鹘特色的民族化、本土化的图像,使高昌回鹘供养人的供养花卉不断丰富起来,成为中西文化结合的典范之作,更凸显了回鹘人强大的包容性,是回鹘人适应多元文化、不断谋求发展的有力佐证。

注释:

① 付马:《丝绸之路上的西州回鹘王朝》,北京:社会科学文献出版社·历史学分社,2019年,第2页。

② 杨富学:《回鹘文献与回鹘文化》,北京:民族出版社,2003年,第28页。

③ 史忠平:《莫高窟壁画中的手持宝珠莲花图像研究》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》,2020年第4期,第95-100页。

④ 马莉、史忠平:《敦煌绘画中手持花卉图像的类与型》,《美术》,2021年第1期,第113-118页。

⑤ (德)阿尔柏特·冯·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特著,巫新华译:《新疆佛教艺术》,乌鲁木齐:新疆教育出版社,2006年,第223页。

⑥ 同注⑤,第228页。

⑦ 同注⑤,第230页。

⑧ 华涛:《西域历史研究(八至十世纪)》,上海:上海古籍出版社,2000年,第45页。

⑨ 余太山主编:《西域通史》,郑州:中州古籍出版社,1992年,第294页。

⑩ [后秦]鸠摩罗什译:《妙法莲华经》,《大正藏》,第 9 册,第 30 页。

⑪ [后秦]鸠摩罗什译:《佛说千佛因缘经》,《大正藏》,第 14 册,第 69 页。

⑫ [唐]输波迦罗:《苏悉地羯罗经》,《大正藏》,第 18 册,第 608 页。

⑬ [唐]一行阿闍梨:《大毘卢遮那成佛经疏》,《大正藏》,第 39 册,第 658 页。

⑭ [唐] 输波迦罗 :《苏婆呼童子请问经》,《大正藏》,第 18 册,第 721 页。

⑮ 赵以雄:《高昌壁画辑佚后记——浅谈高昌壁画的艺术特点》,吐鲁番地区文物中心主编:《高昌壁画辑佚》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995 年,第289页。

⑯ (印)蚁垤著,季羡林译:《罗摩衍那》,北京:人民文学出版社,1992年,第306页。

⑰ 李静杰:《北魏金铜佛板图像所反映犍陀罗文化因素的东传》,《故宫博物院院刊》,2016年第5期,第23-39页。

⑱ 赵松、张文瑾:《世界各国国花国鸟》,北京:世界知识出版社,1983年,第44页。

⑲ 李文海、满运来主编:《20世纪掠影,下》,北京:蓝天出版社,2000年,第382页。

⑳ 连横:《台湾通史》,南宁:广西人民出版社,2005年,第377页。

㉑ 施安昌:《祆教礼仪所用植物考》,《故宫博物院院刊》,2001年第3期,第12-16页

㉒ (德)克林凯特著,林悟殊译:《古代摩尼教艺术》,广州:中山大学出版社,1989年,第97页。

㉓ 钟进文、郭梅:《中国裕固族》,银川:宁夏人民出版社,2011年,第193页。

㉔ 同注⑤,第160页。

㉕ [唐]段成式撰,方南生点校:《续集卷 9 支植下》,《酉阳杂俎》,北京:中华书局,1985年,第245页。

㉖ [明]王象晋纂辑,伊钦恒诠释:《群芳谱诠释 增补订正》,北京:农业出版社,1985年,第233页。

㉗ 曹治海、韩明宗、司岱编注:《花苑诗画》,西安:陕西科学技术出版社,1987年,第144页。

㉘ 孔令一编著:《咏花古诗千首》,北京:北京出版社,1990年,第519页。

㉙ 杨宝玉编著:《妙法莲华经》,北京:中国友谊出版公司,1997年,第243页。

㉚ [后秦]鸠摩罗什译,[明]袾宏注,韩明安、张镇校点:《阿弥陀经》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1994年,第87页。

㉛ 王宗拭:《拙政园》,苏州:古吴轩出版社,1998年,第78页。