人物访谈

2022-11-16

“一次基于日常生活的空间实践”——啤酒箱之构"A Spacial Practice Based on Daily Life" -The Structure of Beer Box

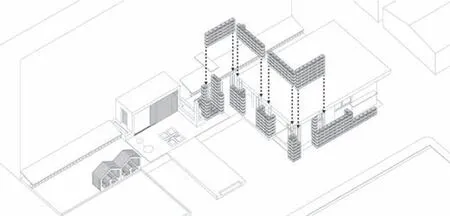

“器空间”与小卖部,大院里的空间博弈。大器工作室旁边有一个不起眼的小卖部,是地下人防的出入口,它是庞大的地下建筑的地上部分。在地下的世界里,居住着这个大院里的另一个群体 -保安,清洁工,工人等外来务工人员。

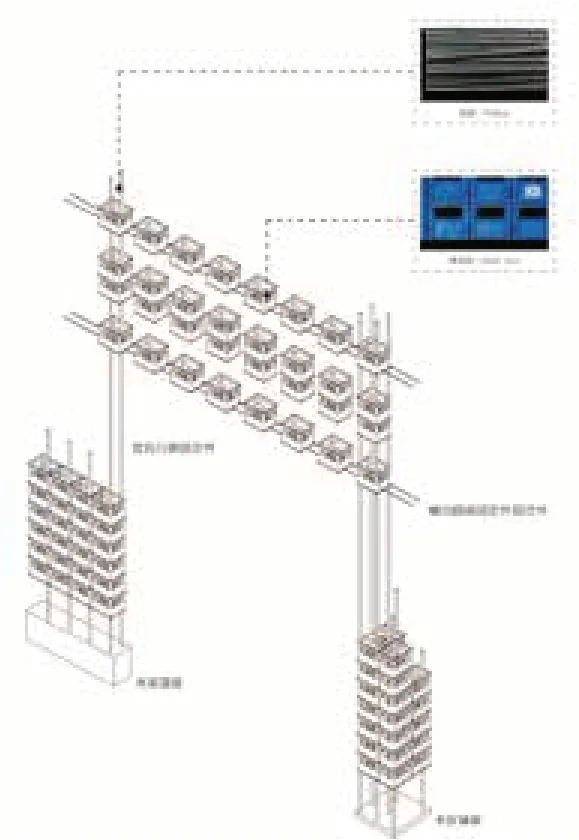

在《日常生活的实践》一书中,米歇尔·德塞图指出,一个社会是由一定的实践来构成,要了解这个社会,了解这个社会的人群,就要理解这个社会的日常生活实践,而空间是被实践了的场所。日常生活就是介入、挪用权力和空间的方式。面对中国当下社会现实的人口与居住空间问题,不应该简单的设立道德标准,划清贵贱的界限。而应该具体分析面对实际的日常问题,提供合适各类人群的解决方案。所以基于这样的立场,我们逐渐认识到,面对小卖部的问题不应该通过简单的否定他们的生活方式,去达到一种灌输式的和谐,而应该尊重客观的现实,寻找一种共生的解决策略。工作室与小卖部的空间利益冲突本质上是空间的异质化使场所含义变得模糊不清。抛弃掉对于日常现实的彻底否定,我们选择借用一种来自当下生活的材料来介入空间,试图达到一种新的融合。其实大器工作室和小卖部的关系就像啤酒和啤酒箱,我们购买啤酒,而他们用啤酒箱运输啤酒,两者之间的关系应该是处在和谐共生的链条上。最终稿选择啤酒箱,其本身作为建筑材料的同时,也作为一种关系的隐喻创造一种新的场所感。

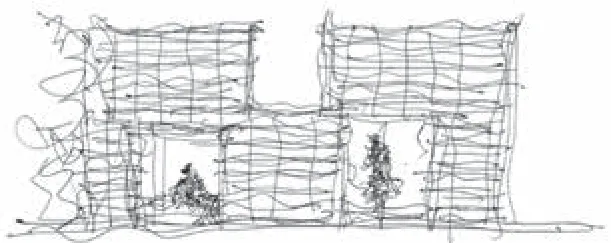

通过对小卖部面向工作室入口的三个立面设置具功能性的墙体来围合出一个小场所。这三面墙并没有完全包裹住小卖部老旧的立面,而是和老墙有所互动,有所渗透,所以新的墙体呈现一种介入的姿态,更像一个装置。啤酒箱本身是非常适合作为建筑单元来进行构建的材料。易得,价格低,易组装,可回收,轻质,结构强度大。在构造的设计中我们追求一个原则,就是简洁低技低价。由于采用单元式和模数化的材料以及简洁的构造方式,除了基座混凝土的养护时间,整个构筑物的施工只用了4 个工人、两天的时间就完成了。

目前这个设计已经使用了将近十年的时间,预期将来如果拆除也会一样方便。拆下的啤酒箱仍然可以回,不产生任何建筑废料。

导报:请您谈一谈对《世界建筑导报》的印象、看法及建议?

曹晓昕:我对《导报》还是特别关注的。因为在我读书的时候(1989 年-1993 年),作为刚刚入门的学生,能接触到的建筑媒体其实并不多,给我印象比较深的,大概也就是四份刊物,《导报》是其中之一。当时,外文期刊只有大学老师或研究生才能够看到。我做为本科生是很难接触到。《导报》作为国内期刊,在当时能够报道国外的一些非常重要的、比较贴近这个时代的、具有实时性的信息,给我的印象特别深刻。

导报:能否谈谈对深圳的城市和建筑的印象?在您看来,深圳的建筑和建筑设计经历了哪些阶段的发展演变?各阶段的特点是什么?未来会有哪些趋势?

曹晓昕:倒退30 年,深圳处于一个野蛮生长时代。刚刚改革开放,同时也有大量的资本,所有一切都是新的,当时深圳速度,就是新的提法。在那个时代后现代主义特别盛行,大家对它也非常的感兴趣。其实那阵风也是一种快餐,因为是符号,所以很快能够进入视野、被人记住并不断复制。现在看它实际上是一个比较简便的,能够高效率创造建筑的一种方式。它和建筑质量没关系,那个时代的建筑师,快速形成建筑语言就会更容易套用这样的符号。深圳就是一个生机勃勃、速成的城市。当然随着城市的发展,城市都会从快速的生长进入到一个成熟期,形成一个不断的去思考和探讨的相对慢一些的时期。现在的深圳也在变化,我非常喜欢它。某种意义上,它自行快速生长,有野蛮性,不断蔓延、滋生出并不确定和预先安排好的东西。由于过于快速,规划管理没有那么完备,现实是早期深圳自发性地创造了一些公共空间,我觉得它和北京、上海都不一样。深圳的独特性在于它有很多自发性、自主性的空间,尤其是深圳速度下初期的房子状态,它们在突破某种成熟的规划限制,自带活力,设计类似于产品学的野生设计理念。——当然,随着新一轮的深圳更新与升级,这样的一个空间也在逐渐的被消解,取而代之的是,更为稳健、成熟,更模式化的东西,这也产生了大批没有特征的城市空间。这种现象很值得探讨。

如果让我说对深圳的印象,那么最吸引我的一定是它特有的多面性,因为它是速成的,不会循规蹈矩,所以各式各样的城市空间和建筑都会在这里找到,非常值得人留恋的,我非常喜欢深圳这座城市。

导报:建筑界里,深圳的设计在中国是处于一个什么样的位置?并谈谈现今建筑、学术界,建筑媒体在社会中所起的作用?

曹晓昕:从建筑学角度看,深圳整个城市建筑应该是一流的,拥有特别好的城市基因,因为是移民城市,大家对公共空间很重视,这在同级别的城市里是非常突出的。可能是野蛮生长的原因,它摆脱了特别明确而保守的规划,比如过度的退界,过宽的道路以及不知为什么而设的绿化隔离带,还有教条的人车分流等。要知道混合的状态、模糊的状态才会激发很多有趣的事情,产生有魅力的场景。当然现在的城市规划也在不断的进步,避免“明晰教条的规划”通病。有时候规划会变得比较简单粗暴,好像都规定考虑得非常具体,但其实它把人当没有活力的物一样去处置,看似为人着想,实际上分割了人的生活,把人的生活变得特别单调。人和人、人和自然的距离,实际上是分开了,这是一个特别大的问题。说到建筑媒体,一些媒体去报道建筑师的相关实践,这是一个特别好的事,如果能面向建筑圈以外的一些领域和行业会更好,毕竟处在快餐式获取知识的社会中,简洁的报道可以快速有效地传播。另一方面,我也觉得现在的建筑媒体应该针对当下的社会或行业热点来进行开放性的讨论,允许一些不同的意见表达。因为我们现在不同的声音不够,尤其是批判性的声音。这跟整体的环境也有关系,但从一个学术角度来讲,一些学术杂志应该承担起来,成为不同意见和不同声音的交流平台,这非常重要。举一个例子,最近大家都热衷说“低碳”,对于建筑环保到底是怎么做?这其中应该有不同的路径去探讨,但我只是听到一种声音。又比如,艺术性跟低碳绿色之间到底是一个什么样的关系?两者看似有一些矛盾的要素,要如何平衡?这里路径特别丰富,可现在缺少探讨。

导报:记得9 年前您好像在北京电视台做一个《随昕所遇》节目,能简单讲讲吗?

曹晓昕:这是当时和中国建筑新闻网来合作的一期节目,对方的初衷是找我谈一些关于跟建筑相关联的热点

时事,由我来组织一个相当于建筑版的《锵锵三人行》节目。每期会请一些文化界的嘉宾,当然每期会至少保证一个建筑师,或者是和建筑设计关联度很高的人。我很喜欢它的是节目里有很多哲学家和投资人的介入,不同的人对于时事的观点的碰撞。当时是做了大概十期,节目名称叫《随昕所遇》,就是随我去遇见不同的人。

导报:作为一个知名的职业建筑师,您的建筑创作之路经历过哪些演变?对您的事业影响最大的事件和人物有哪些?

曹晓昕:读大学的时候,我最拿手的是做快题。当时有一种无知无畏式的自信,觉得形式可以生成于内心,只是通过手表达出来。觉得形式都是自身意识的能量产生的结果,而意识来自于学习和不断的思考。在工作的七、八年后,我的运气非常好,中标了中软总部大楼,这个项目把中国差不多能获的奖都拿了一遍,从业十年的时候,又中标了北京市人民检察院项目,它位于北京的长安街的起点,建国门桥的西北。那个时候,我在不断地追问自己:建筑的形式到到底是来自何处,形式归于何处?虽然也非常重视材料本身,但我认为当时的材料还是附着于形式之上。

算是偶然,我对一战后的欧洲历史尤为感兴趣,有很多信息关联到了当时的包豪斯。很多优秀建筑师的一些作品和人格对我有很大的影响,但影响最大的,应该是通过书本或者各种渠道所认识的包豪斯。这其中对我影响最大的人,是格罗皮乌斯和密斯·凡·德罗。关于包豪斯我读了很多与包豪斯相关的书籍。作为建筑师特别愿意去追寻本源或本质,现代建筑产生的那个初始点,恰恰是值得研究的。为什么我们的现代建筑是这个样子而不是那个样子?这是一个值得追问的事情。挺遗憾的,我们学习的建筑史并没有给我们一个很好的解答,这需要建筑师去发现答案。

后来我因为包豪斯也因为兴趣的原因,做了一些产品的设计,包括皮包、灯具、服装和家具,还有与混凝土材料有关的东西。从2015 年开始,我在东南大学连续4年做了workshop,这是针对混凝土形式、材料认知的课程。实际上也和学生们一块儿思考:形式来自何处或者归于何处?这是一个设计的根本问题。机缘巧合我和一些很棒的当代艺术家有接触,愈发让我觉得他们的做法对建筑师特别具有启发作用,比如说蔡国强用火药来画画,火药在纸上烧出来各种形式,它创造出了人意识之外的一些形式。实际上人的意识能量是有限的,人需要用物性的能量或者说材料所绽放的能量去提升、去产生新的形式。学会从材料那里获取新的认知,这一点非常重要。这和包豪斯异曲同工:它要求的所有新生一入学就必须进入各种作坊:玻璃作坊、金属作坊、纺织作坊和陶瓷作坊等等,目的就是学习与认知造物,培养人和物的情感,这是技术的基础,技术是在感性之上发展出的理性。这一点我觉得它和古典布扎方式进行的图学训练不一样。

古典的形式训练其实还是依托人的自我能量,形式制约来自自我意识的产能限制,也就是说天花板就在那,形式也不可能超越它。在我看来,这点很多艺术家就做得特别好。长期的基于物性的思考,也慢慢改变了我,所以后来我提出了“形归物本”的概念。形式的根本回归到物,即人思源物,同时这个物又是人所表达的结果。物质,在设计中包含了相关联的技术性以及对物质的经验与想象,那么叠加在一起的物质能量,可以抬升人的意识。所以回归到物本的问题,他和建构存在的关联性只是有限的一部分,其中的“本”可能比建构的范围更大,因为当我们谈建构的时候,往往是谈它的一个物质技术性,是一个理性存在,而当我们谈形归物本的时候,一方面是它的可见的材质,相关技术的加工性;另一方面是内在的隐藏在背后的经验想象。我觉得真正的物本是这两方面的一个叠加,因为物不是一个存粹表像的东西。为何我们的老祖宗过去造园的时候,那一小块石头在园子中它就不再是块普通的石头了?它成了山水中的山,小小的一个盆景,它意味着一片松林甚至是所有自然,想想这里面有很多的经验和想象在里面,但是他依然和物质本身的属性有关联。

这样的思考对我的设计影响很大。比如说我设计的昭君博物馆,它是完全是建立在一个物性基础上,用混凝土仿夯土的现代的土,实则里面有很多新的、突破性的专利技术,它实际是土,但又不是土,是当代混凝土,另一个是现代的木——竹纤维和树脂合成的竹钢来建造,我称之为新木。那么在这个过程中,形——过去靠人脑的意识能量产生的那种形式,或者说建筑的范式,变得非常的弱甚至消失。完成建构的同时,材料本身能量就足够了,所以在我看来几乎没有形的东西在设计中表现。我愿意把“形式”看作是一个由材料自身而生发、不是先验的,不是预先被设置过的,而是跟建造或活动相关的副产品。在我看,实际上是先有材料,然后不断的追问自己,他的形式该是什么样才能表现材料,当然这是一个蛮复杂的过程。

还有一个问题:建筑师是否属于设计师这个大的类别呢?我想,这个答案是肯定的。很多产品设计师把主要的时间用于研究着工艺性,研究着材料,比如很多服装设计师要用50%以上的时间去研究面料及跟面料相关的缝制工艺,那么建筑师这个行业到底有多少人花时间来研究自己的材料呢?从学校到工作单位,材料都是一个盲区,所以我们的建筑学需要回过头来补补课。我们天天用混凝土造房子,不能只像安藤忠雄那种把混凝土做成像丝绸一样的,或者像近期的西扎把白混凝土干脆做得连分隔缝都没有,能否对工艺性再创新呢?它跟砖、瓦、玻璃一系列的材料一样,要对其样式、尺寸有所考究。对材料的考究恰恰是让建筑形式能够跃升,能够真正产生能量的一个基点。

导报:关于中国建筑师的专业性的问题,我们定位您是典型的大设计院建筑师,您是怎么看待与其他的中国建筑师、独立建筑师的区别?又如何看待自己的角色?请举出一些例子。

曹晓昕:再过一年我进中国建筑设计研究院就是30 年了,这是非常大的时间跨度。我没有给自己定位,但从目前建筑师职业的社会性来看,确实有一批人在体制内,他们有一个大的技术平台,进行平台式综合管理,它需要极强的协作性,才能建成一个房子。另一方面还有一批以创造力为导向的一类实验型的明星建筑师,多以实验性建筑为主。院建筑师,往往承接一些更为大型的公共性建筑项目,由于管理者和城市执政者特别关注项目,设计周期内还要解决建筑的安全、消防等问题,这占去了很多时间,他们不太可能以自己的兴趣点在建筑上去做研究性的探讨,尤其是以材料为出发点,这由建筑规模或其性质所致。很多大院的建筑师,也会做些比较小的建筑,其实蛮得心应手的,而且他们也会保持着很强的创造力。我觉得这可能跟人没有关系,只是跟项目有关系。一些明星事务所的建筑师在拿到特别被关注又是规模特别大的项目时,也会面临大院建筑师的问题,你也会觉得他的创造力有些不足。其实不是,是各方面条件的变化带来这样的一个现象罢了,创作力的表现是需要条件的。

大概2010 年,机缘巧合情况下我带着工作室的人出国考察,发现购物时很多女生都买了一些大牌包包,我当时就问她:你买这些包包,花掉几个月的工资,它到底合不合适?它好在哪啊?她们并没有给出一个答案来,但是我隐隐的感觉到那些东西肯定不是一个建筑师所需要的。建筑师应该有一个随身的容器来承载一些跟职业有关的器具。所以我设计皮包是一件无意识做成的事,但这个过程中会发现我对设计提出很多要求,不是画一张图纸就完了的事,而是要对皮革本身做个重新认知,怎么缝怎么裁,这一张大皮子,最经济的办法是剪裁无废料余料,一系列跟形式相关的问题扑面而来,往往都是因为材料本身。当然后来我又逐渐地做了很多的产品设计,包括瓷器,家具,月饼……当然这些都是有意识的做着。我是通过这样方式给自己补课,弥补一些意识——是跟材料相关联的设计观,无论是做建筑还是做产品也好,其实最后都是由工艺、材料引出的形式,只不过是一个更巨大,一个更为微小,可能就相差1000倍。所以,后来我有意识的去做材料研究,做产品设计,反过来是在滋养我自己,逐步印证我的一些想法和信念。以材料为基点,以一种造物观来对待一个建筑,是一个挺有意思的事,也完全是我的兴趣所在。后来我的工作室成为我们院的一个品牌工作室时,我把它起名为“大器”,就是把建筑看成一个大器物,或者一个大容器,这是我贯穿始终的观点。

导报:关于建筑师跨界的话题。你自己什么时候开始的跨界,涉及的领域有哪些、是机缘巧合还是有意为之?国际上建筑师跨界早已有之,近些年来越来越多的中国建筑师开始涉足其中,你怎么看待这种现象?与国际相比,中国建筑师跨界有哪些特点?未来,建筑师跨界会成为较普遍的趋势吗?

曹晓昕:我很早就跟一个意大利建筑师交流过,恭维他们说他们不单做建筑、各种家具的设计,还能做其他方面的设计,视线不拘泥于建筑设计本身。他的回答也让我特别惊讶,他说:“对不起,我们光做建筑的话是养活不了自己的。”回归到当下,我预计未来有很多建筑师也会因此去做跨界的一些东西,因为从去年开始,很多的毕业生已经面临就业难的情况。越来越多建筑设计设计机构经营不好,这与整个中国建筑市场萎缩有关,而且短期不会逆转。当一些建筑师从事其他行业的设计,他们接受的建筑设计职业训练也将会带来一些其他行业的新鲜东西,我相信,未来建筑师一定会涌向其他领域,做一些跨界的事情是趋势,是社会的大趋势。我不能算跨界,应该讲支撑自己重心那只脚还在建筑设计上。当然,很多建筑师一定都是立足于自己的领域,然后又在做其他复合化的设计。

导报:在“形归物本”的设计主张中,形式和材料被拔到了非常高的高度。然而,学界一直对“设计追求形式”持批评的态度,很多知名建筑师也都表示:思考设计的时候从不在乎形式;是否担心自己强调形式会与学界主流观点格格不入?“形归物本”很容易让人想起之前热议的“建构“ (Architectonics)理论,两者主要区别在哪里?另外,很多知名建筑师对材料非常重视,但似乎很少把材料拔到“根本”的高度,怎么看待材料的物“本”和其他建筑师追求的“本”之间的关系?

曹晓昕:形自何处,形归何处?这是一个根本的问题。一开始,我们会一块儿讨论,尝试性地去做探讨性设计,现在我几乎每一个项目都跟业主要求有驻场建筑师来控制这个项目的物本不走样。因为我认为每一个项目完成施工图之后,还有好多问题需要和施工单位及分包单位一起去详细打磨,最后确立物质形式的细节。比如说武汉东西湖,当时就做了一个真正以中心花园为核心的建筑文化聚落,中间植入一些服务业,有了这个想法,我就希望所有的房子都变得特别的轻松。外墙还是选用传统的类似于混凝土挂板系统,但混凝土感觉太重了,我就想用薄的、被揉皱展开之后的纸张感觉。我在教学中做过类似这样的混凝土,但大板上墙的话,我们如何把控工艺,就需要跟专业的技术厂家去不断地研究,包括如何上墙,如何挂,甚至于整个的墙面分隔都要变。所以说我们这个工作室在整个大院系统里头,一直都不是产值特别高的那种工作室,这跟我个人有关系,因为我会拿出相当部分的人力和精力来关注后期的建造。比如上海那个亚兰德的项目,还没画图之前,我们就用手工粘了几组大概比例是1:10 的模块,一个立面完全用竹钢百叶去遮阳的建筑。我坚持认为脑子想不清楚的事情,可以用手来思考。如果连一个模型中间的节点交接都想不清楚的话,那么肯定也画不出来,到现场就做不好。所以我们一直提倡建筑师动手去做设计,后来在工地现场我们又做一个1:1 的模型来校正设计。说到我们跟大院的生产组织上的区别,可能过程差异不大,主要是设计一头一尾的方式是不一样的。

导报:作为中国特有的“丑陋建筑评选活动”发起人和历年评委,能谈一谈发起这个活动的初衷吗?这个活动对社会和建筑行业分别产生了哪些影响?评委们对于丑陋建筑的认定有一致标准吗?历经这么多届的评选,这种标准有没有发生变化?近年来又有哪些新的丑陋趋势?

曹晓昕:“丑陋建筑评选”是王明贤和顾孟潮两位老师发起的活动,我是从第三届开始成为之后每届的评委。一开始我觉得两位老先生的初衷是对当下的一些浮夸的建筑、速成的、畸形的建筑进行批判,他们都没有想到活动能够持续这么长时间,以为做两三届就行了,对社会影响最大的,不是评优,反倒是这种在行业里评审的“丑”,出乎大家的的意料。因为建筑圈已经不缺这个评优机制,恰恰缺的是一种对底线的评审。我们评委都有一个共同的观点,这些房子的丑陋大多数不是建筑师来主导的,很多是业主的意志为主导,外行指导内行来做的,当然也和一些建筑师迎合他们有关。大家都知道,最著名的那个“福禄寿喜”,明显就是个人意志强加给建筑师的。另一类是建筑师的“自作”,即用一种过度设计的语言,或者用一种堆砌化的方式来设计建筑。这两年在评审中见到越来越多的浮夸的丑陋建筑,属于过度设计。每次的评审中评委们意见并不是非常统一的我们是根据流程去完成每一次评审,虽然个别被选出的房子我也并不认同,但既然认同了这个评审流程,我也就认同最后的结果。

导报:您认为我们面临最大的挑战是什么?未来,中国建筑师、中国建筑、大院的建筑应该朝哪个方向去做,这个问题您是如何思考的?

曹晓昕:任何时代下的建筑师迎来的机遇和挑战往往都是在一起的。低碳建筑,或者说绿色建筑,对于中国建筑师将是一个契机。为什么呢?因为只有我们国家拥有一个特别强的行政执行力和技术推广力。建筑是一个实践行动,“低碳”现在成为了我们整个社会发展的目标,设计是引导,最后还是由建筑产品、建筑部件、建筑系统相关联的产业链共同推动和支撑。我们的社会主义优越性一定会比资本主义更强,这个优越性就体现在速度上——快。中国政府对于这方面的推动力和意志力强,中国的建筑师都能够得到比国外建筑师更强的支持力。其实现在我们的供应链和系统都在不断的变化,将来我们的建筑可能真的成为世界上最绿色和最环保的建筑。未来这方面可能中国建设师会有很好的机遇,抓住它就会超越国外同期的、同类的建筑师,在国际上应该是一个贡献。

当然国内目前也有其自身的问题,比如对建筑的决策机制,往往是因为一些城市的管理者以自己的好恶来行使决策。在这种情况下,城市管理者不是特别关注的一些项目,往往会被建筑师做得有声有色,然而那些特别被城市管理者关注的项目,往往会黯然失色,甚至于变得很扭曲,重要建筑经常入围“丑陋建筑”的评选活动也说明了这个问题。

此外,现在建筑设计行业遇到一点挫折,对于建筑设计也有好的一面,建筑师如何面对新的数字技术、人工智能,如何看待这些挑战?我想它会让建筑师从一个具体的、繁重的工作中得以解放,去做材料研究,还有空间上的推敲。以一个低成本运维的方式去设计空间,我相信用ai 设计的方式,可能会解决一些相对刻板的技术问题。建筑是一个跨学科的系统,机器还不会真正的代替人。虽然围棋领域运用ai 技术达到了很高水平,它只是在不断的优化算法,但设计建筑肯定不是优化算法所能解决的事情。

用一个价值体系来衡量建筑的时候,它不同于一盘围棋,下到最后所有人都会公认的输赢标准,但说到建筑上,到底是输是赢,还不一定呢!我们让机器介入到设计中,这显然不能够解决艺术性的问题。打动人的形式,本身是一个建筑系统的副产品,那种感染人的艺术能量一定不是用参数设定的,而是通过绽放物质能量,突破技术框框,带来的更新的能量,能量的感染是算法所不行的。当然我也担心,ai 往往是一种大数据统计下对人的这种思维、行为模式的模拟,围棋高手怎么下,机器就怎么下。ai 的介入会让人失去原本的创造力,它会像多年前一些建筑批评家担心的那样,建筑只是成为了花样翻新的玩具吗?做好真正的建筑,必须依靠基础性的研究,还有了解个人行为的需求等等。ai 如果只是一个满足效率的数字模拟,花样翻新只是手段高明一点,那么它是不会让建筑往前走的。

导报:能否说一说关于中国建筑教育、院校的看法呢?

曹晓昕:中国建筑设计研究院也有研究生院,我每年都在带研究生,所以对建筑教育有一些不成熟的思考。在建筑的外延不断地被扩张的当下,带来了很多与社会性相关联的问题。建筑的内核是怎么造房子,培养出来的建筑师得会盖房,至少他应该知道怎么去盖一个好房子。假设对一个建筑学本科生来讲就是一个为时五年的训练,我们把更多的时间花到外延上的话,就会导致内核缺失,进入到我们工作室的往往都是研究生,几乎没有本科生。但他们刚入职时依然不太懂如何盖房子,这是一件让人担忧的事情。

在东南大学,我持续四年设立了混凝土设计实践课,是设计和实践相结合的课程。非常有意思,其中一个课件是给仓鼠做一个“混凝土的家”,开始不要求画图,做着做着你再画图也行,或者最后你做完了再补图纸都可以,但我的要求是你得做出来。当然我们也有一些规定,比如开启门窗是不能直接用胶粘连的。你可以用预埋的方式去做,这就会产生各种节点问题。所以很多同学通过两周的时间,造出一个仓鼠之家的时候,学生回过来再看原先的图纸都觉得特别的可笑,甚至完全的不靠谱。因此,这种更贴近实践的教学,不是建筑学的退步,而是一种进步!因为建筑学永远是一个实践的学问,围绕实践本身去创新、发展,才是真正的内核。这可能是我对建筑教育的一个不太成熟的看法吧。