长江口泥沙运动形式分类及对深水航道淤积影响

2022-11-16程海峰王珍珍张国庆叶婷婷

程海峰,刘 杰,韩 露,王珍珍,张国庆,叶婷婷

(1. 上海河口海岸科学研究中心河口海岸交通行业重点实验室,上海 201201;2. 河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏 南京 210098)

潮汐河口亦称入海河口,受上游径流和外海潮汐共同作用,其水流在1个潮周期内存在明显的涨落急、涨落憩非恒定状态。潮汐河口的泥沙通常包括黏土、粉砂和砂3种组分[1],悬沙与床沙的交换十分频繁[2],当水动力增强时,静止床沙逐渐起动、悬扬变成推移质泥沙和悬移质泥沙;当水动力减弱时,悬移质泥沙逐渐止悬、止动转换成推移质泥沙和静止床沙。掌握不同运动形式泥沙对潮汐河口航道淤积的影响,是认清航道淤积泥沙来源、制定有效减淤措施的关键,对航道建设和维护具有重要意义。

泥沙运动形式定量划分及其对河床冲淤、航道淤积的影响作为一项科学问题,受到国内外学者广泛关注。Sadeghi等[3]利用现场实测输沙量数据,计算了伊朗Kojour河的泥沙推悬比,认为流量和降水是引起推悬比变化的重要因素;曹祖德等[4]基于输沙率经验公式及室内试验结果,提出了海岸泥沙运动中均匀沙和非均匀沙的输沙率推悬比和航道淤积推悬比的计算方法,计算结果表明粉沙质海岸须同时考虑推移质和悬移质,此外针对粉砂质海岸外航道大风浪条件下的骤淤,提出了悬移质、推移质和近底流移质3种泥沙运移形态,建立了实用的经验性计算公式,其中近底流移质概念上仍属悬移质范畴,采用与悬移质相似的输沙量方法计算[5];Mieras等[6]也通过室内试验测量了泥沙通量剖面和输沙率,分析了推移质和悬移质对总输沙率的贡献比例;赵连军等[7]根据质量守恒原理,提出了一维非恒定挟沙水流悬移质泥沙和床沙交换计算方法,并取得精度较高的河床冲淤量和床沙粒径模拟结果;孔令双等[8]建立了航道淤积3层模式(悬沙、近底高浓度含沙层和推移质)的平面二维数学模型,应用于长江口航道淤积计算;韩其为等[9]从统计学角度出发,计算了泥沙在床面层处于静止床沙、推移质、悬移质的状态概率,并据此给出推悬比计算公式;陈绪坚等[10]采用非均匀沙水流挟沙力的统计理论方法,根据泥沙状态概率和有效床沙级配,推导了悬移质挟沙力、推移质输沙率和推悬比统计理论公式。综合来看,前人主要通过推移质和悬移质输沙率观测、室内试验以及基于统计学的泥沙运动状态概率等方法针对推悬比指标进行研究,取得了诸多有价值的成果。然而,以往研究主要将泥沙运动形式概化为推移质和悬移质(含大风浪条件下的近底流移质),未考虑潮汐水流条件下泥沙在推移质与悬移质之间不断转换的特征,即大量在推移质与悬移质之间转换的时推时悬泥沙被人为划分为推移质或悬移质泥沙,计算得到的推悬比在潮汐河口区的适用性不佳。

本文从长江口泥沙现场原型观测入手,探讨推移质、悬移质及时推时悬泥沙的划分方法,并在验证方法合理性的基础上计算出不同运动形式泥沙对长江口12.5 m深水航道淤积的贡献比例。研究成果有助于加深对潮汐河口泥沙运动规律的认识,同时对其他河口海岸区域判别航道淤积泥沙来源具有借鉴意义。

1 研究区域

长江口是一个悬沙浓度高、底质分布较复杂的潮汐河口[11],上游流域的大量泥沙以不同运动形式输送至此,在径潮流、盐淡水、波浪等复杂动力条件的综合作用下,塑造出三级分汊、四口入海的河床地貌形态(图1)和沉积物分布特征[11],其中径潮流是河口泥沙输运以及河床形态塑造的主要动力。长江口水体悬浮泥沙主要为粉砂[1- 2],河床表层沉积物包括黏土、粉砂、极细砂和细砂等多种类型[12- 13],河床冲淤及航道回淤受到推移质和悬移质的共同影响[14- 15]。

长江口12.5 m深水航道位于南港—北槽河段主槽内(图1)。南港是长江口第二级分汊河段之一,落潮优势明显[16]。北槽是4条入海水道之一,受径潮流交汇、盐淡水混合作用,中段存在最大浑浊带和拦门沙浅滩[17]。1998—2010年,长江口深水航道治理工程分三期建设,并于2010年3月开通了长92.2 km、宽350~400 m、深12.5 m的深水航道(图1),航道纵向分段情况见表1。深水航道开通后的2010—2015年,航道存在回淤量大且分布集中的突出问题,其中南港—北槽进口段航道和北槽中下段航道是主要的高回淤区段。

图1 研究区域Fig.1 Map of study area

表1 长江口12.5 m深水航道分段

2 资料与方法

2.1 数据来源

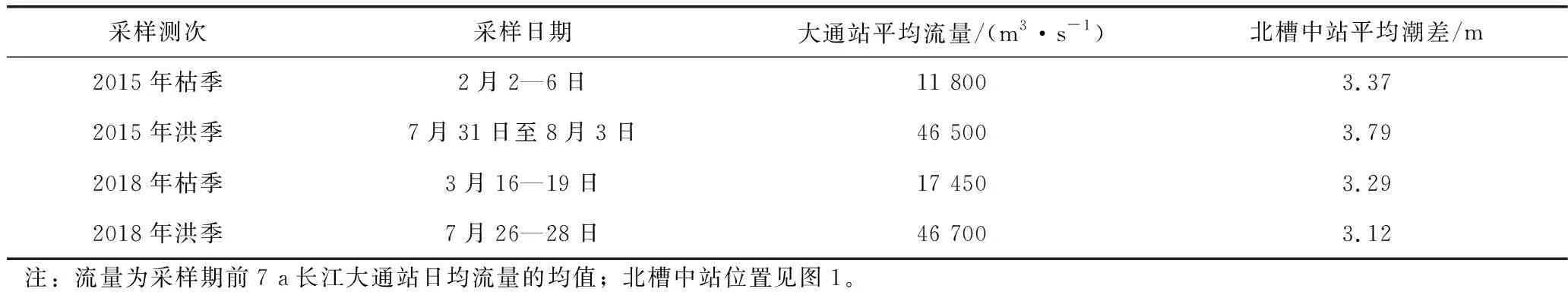

为细化研究不同泥沙运动形式对航道淤积的影响,2015年2月(枯季)、8月(洪季)和2018年3月(枯季)、7月(洪季),作者在南港—北槽深水航道及两侧边滩实施了4次河床表层沉积物、近底悬沙及水流流速流向的同步采样和观测,采样期及对应的径流、潮汐情况见表2。各测次采样时间为每日6:00—18:00,涵盖长江口(非正规半日浅海潮)1个完整的涨落潮过程。2015年单次采样点138个,2018年采样区域与2015年基本一致,局部测点有调整,单次采样点92个,采样点布置见图1。

表2 采样期及径流、潮汐情况

沉积物采用自主研制的新型箱式采泥器取样,该采泥器密封性好,获取的样品较好地保持了原状特性[18],样品厚度在5~40 cm不等。考虑到床沙颗粒级配易受泥沙密实过程影响,且2015年、2018年实测的深水航道各单元日均淤积厚度在3 cm以内,选取表层3 cm厚泥沙样品作为沉积物代表样品。依据《河流悬移质泥沙测验规范:GB/T 50159—2015》,近底悬沙测点位置不应高于相对水深0.95处,2015年、2018年南港—北槽河床平均水深在12~13 m(理论最低潮面),为尽量靠近水底同时避免配重铅鱼触底扰动泥沙影响,采用横式水样器在距离床面约0.5 m处取样。水流流速流向使用ADCP(RDI WorkHorse,600 kHz)进行测量。采用Malvern MasterSizer 2000激光粒度仪测量沉积物表层样品进行近底悬沙水样泥沙颗分,获取泥沙样品的颗粒级配和粒度参数。

2.2 泥沙运动形式分类方法

由近底悬沙、表层沉积物某一时刻样品级配曲线(图2(a))可知,近底悬沙级配曲线在纵坐标90%以上存在较明显的拐点(曲率最大点)。拐点以下,悬沙级配曲线斜率大;拐点以上,级配曲线明显趋缓,斜率变小。级配曲线中拐点的出现,表明一个质变[19- 20],比拐点对应粒径小的泥沙颗粒在悬沙样品中所占比例较大,而比拐点对应粒径大的泥沙颗粒在悬沙样品中所占比例却显著变小,这表明小于拐点粒径的泥沙是近底悬沙样品中大量存在的,可认为属于悬移质范畴,而大于拐点粒径的泥沙是近底悬沙样品中少有或者没有的,可认为是推移质和静止在河床上的粗颗粒泥沙。近底悬沙级配曲线的上拐点粒径(记为dz)可近似代表采样位置当前时刻(当前水动力条件)的推移质和悬移质分界粒径。

图2 泥沙运动形式分类方法概念Fig.2 Conceptual diagram of the method for classification of sediment transport forms

然而,在河口非恒定潮汐水流条件下,随着水流动力的强弱转化,悬移质和推移质是相互转换的[4]。从急流、憩流时刻近底悬沙及表层沉积物典型样品级配曲线(图2(b))可知,受水流动力作用,急流时刻的近底悬沙颗粒级配整体粗于憩流时刻,急流时刻上拐点粒径(记为dz- max)亦明显大于憩流时刻的上拐点粒径(记为dz- min)。大于dz- max的泥沙是水流动力最强时近底悬沙样品中仍少有或者没有的,应属推移质和静止粗颗粒床沙;小于dz- min的泥沙是水流动力最弱时近底悬沙样品中仍大量存在的,应属悬移质;而粒径介于dz- max和dz- min之间的泥沙,水动力较强时表现为悬移质,水动力较弱时表现为推移质,2种泥沙运动形式在水动力强弱转化过程中不断交替变换,该部分泥沙可称为时推时悬泥沙。依据近底悬沙级配曲线上拐点法确定的dz- max、dz- min可将河口泥沙运动形式划分为仅做推移质运动泥沙、时推时悬泥沙和仅做悬移质运动泥沙3种。

近底悬沙级配曲线的上拐点粒径采用前人研究提出的双曲正切函数曲率极值法[21]进行计算,该方法是利用双曲正切函数来描述泥沙级配曲线,通过求解函数曲率的极值,得到级配曲线最大曲率点处粒径的计算式。归纳计算公式及步骤如下:

(1)

(2)

(3)

式中:φ为泥沙级配均匀性参数;d75、d25分别为泥沙级配曲线上占比为75%和25%对应的粒径;d50为中值粒径;xr为明确φ取值条件下级配曲线双曲正切函数曲率计算式简化方程的根[21],xr与φ满足式(2)关系。

3 泥沙运动形式粒径划分

3.1 近底悬沙粒径与水动力关系

从长江口南港—北槽近底悬沙d50、dz与同步获取的测点流速关系(图3)可以看出,在不同水流动力条件下(现场采样逐点实施,每个采样点的采样时间和水流动力不同),近底悬沙d50变化不大,集中分布在0.008~0.039 mm之间;而近底悬沙dz则较为分散,分布范围在0.033~0.200 mm,且在垂线平均流速增至约0.8 m/s以上时,随着流速进一步增大,近底悬沙dz总体呈增大趋势。上述特征表明,近底悬沙dz对水流动力强弱变化较为敏感,当水流动力增强且超过一定强度时,较粗的床沙逐渐悬扬进入近底含沙水体(泥沙由静止床沙、推移质变为悬移质),近底悬沙因粗颗粒泥沙组分增多,dz增大;而近底悬沙d50主要受相对较多的细颗粒泥沙组分控制,总体较细且随水流动力变化不明显。图3表明,近底悬沙dz分布较散,尤其是流速较大时部分测点未出现明显粗化,反映出天然条件下受床沙颗粒特性分布、泥沙平流输运等复杂因素影响,泥沙起悬运动存在随机性和不确定性[22]。

从近底悬沙粒径的时空变化来看,洪季水动力虽略强于枯季,较大流速对应的近底悬沙样品稍多,但近底悬沙dz随水动力的变化趋势相近(图3(a));同时,研究区域2个不同河段的近底悬沙dz随水动力的变化态势亦基本一致(图3(b))。

图3 近底悬沙粒径与流速关系Fig.3 Relationship between the grain size of near bottom suspended sediment and velocity

3.2 近底悬沙dz代表性分析

近底悬沙dz能否代表推移质与悬移质的分界粒径,取决于dz变化是否符合床沙起动、扬动规律,而床沙起动和扬动特性主要与沉积物粒度特征有关。本节依据研究区域沉积物粒度特征、床沙起动和扬动特性来考察近底悬沙dz的代表性。

3.2.1 沉积物粒度特征

从长江口南港—北槽沉积物中值粒径平面分布情况(图4)来看,12.5 m深水航道及两侧边滩沉积物自上而下呈“南港段粗、北槽进口段较粗、北槽上段细、北槽中下段较细”的纵向分段特征(各分段位置见表1和图1);横向上,南港段、北槽进口段及北槽上段南北差异不明显(以深水航道为界分南、北,下同),北槽中下段“南粗北细”。洪季、枯季对比来看,南港—北槽进口段洪季沉积物较枯季略有粗化,2015年洪季、枯季,南港沉积物d50均值分别为0.150 mm、0.129 mm,北槽进口段分别为0.076 mm、0.063 mm;2018年洪季、枯季,南港分别为0.137 mm、0.118 mm,北槽进口段分别为0.052 mm、0.048 mm。这应与洪季较强径流(表2)加剧上游粗颗粒床沙向下游输运趋势[23]有关。北槽段沉积物洪、枯季差异不大,其中,北槽上段2015年洪季、枯季沉积物d50均值分别为0.016 mm、0.023 mm,2018年洪季、枯季均为0.019 mm;北槽中下段2015年洪季、枯季分别为0.058 mm、0.054 mm,2018年洪季、枯季分别为0.035 mm、0.039 mm。

图4 南港—北槽沉积物中值粒径平面分布Fig.4 Horizontal distribution of bed material d50 from South Channel to North Passage

沉积物粒径分布特征是水动力条件、地貌类型及泥沙来源等因素综合作用的结果[12]。南港—北槽进口段径流作用强,落潮动力占优且上游存在粗颗粒底沙供给[12- 13,16],同时水体悬沙浓度低[24]、细颗粒悬沙落淤少,采集的表层沉积物以砂质样为主,整体较粗。北槽上段因长江口深水航道治理工程的束流作用,主槽河床近期持续冲刷,统计的平均水深达历史(20世纪50年代北槽形成以来)最深水平,该段沉积物表现出深灰色、密实块状的特点,属较早时期沉积的泥质样,粒径明显较细。北槽中下段涨、落潮流相当,是河口最大浑浊带所处区域,细颗粒悬沙落淤明显[17],沉积物多为沙泥混合样和泥质样,总体较细,其中航道南侧边滩受弯道凸岸特性和九段沙高滩演变等因素影响[25- 26],沉积物略偏粗。

3.2.2 床沙起动和扬动特性

受河口区涨、落潮流周期性变化作用,部分运动的泥沙在悬移质和推移质之间不断转换。对于非黏性泥沙而言,泥沙起动流速(Ue)小于扬动流速(Us),当水流流速(Uc)介于Ue与Us之间时,床沙起动并在床面附近运动而不产生悬扬,表现为推移质;当Uc>Us时,床沙悬扬进入水体,成为悬移质。对于细颗粒黏性泥沙而言,由于颗粒黏结力作用[27- 28],Ue>Us,当Uc

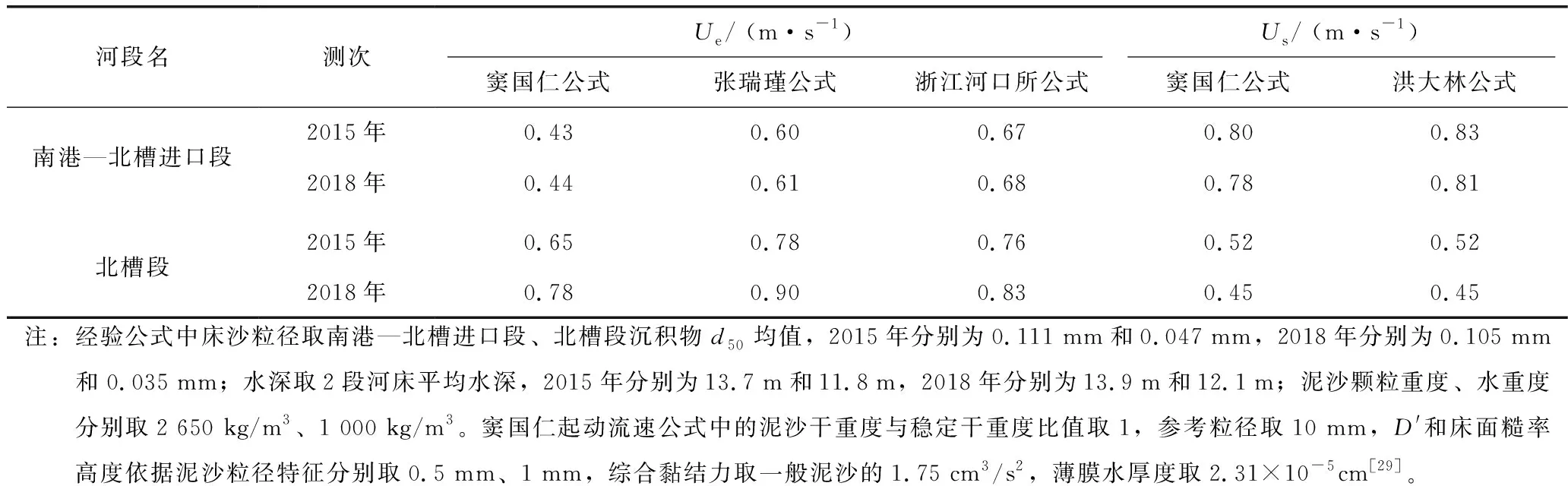

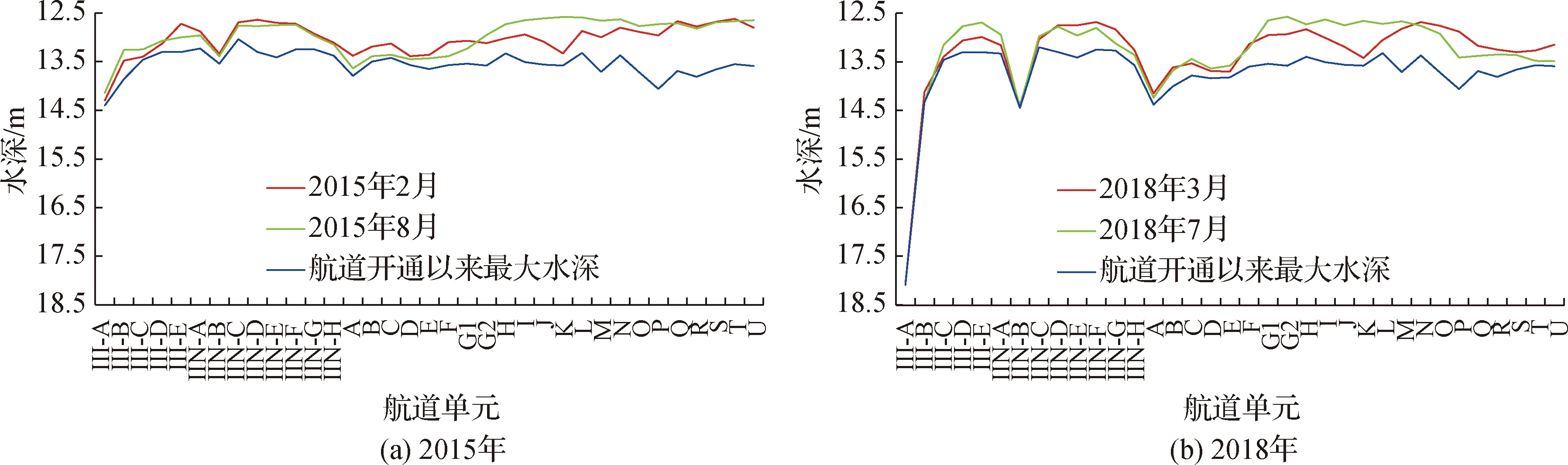

根据南港—北槽进口段与北槽段的沉积物粒度特征,采用既适用于散粒体又适用于黏性细颗粒泥沙的起动流速公式[29- 30]和适合中等扬动情况的扬动流速公式[31],分别计算了2个区段的床沙起动流速和扬动流速,结果见表3。南港—北槽进口段Ue、Us分别为0.43~0.68 m/s和0.78~0.83 m/s,符合粗颗粒非黏性泥沙Us>Ue的规律;北槽段Ue、Us变化范围分别为0.65~0.90 m/s和0.45~0.52 m/s,呈现出受细颗粒黏性泥沙影响床沙Us 表3 床沙起动流速和扬动流速经验公式计算结果 3.2.3dz代表性 现场采样结果显示,南港—北槽进口段、北槽段近底悬沙dz均在垂线平均流速达到0.8~0.9 m/s时开始趋于粗化(图5),与经验公式计算结果较为接近。结合南港—北槽泥沙起动、扬动流速曲线(窦国仁公式计算)来看,近底悬沙dz分布区域下缘(粒径在0.040 mm左右)对应的起动流速及dz开始出现明显粗化时(粒径在0.110 mm左右)对应的扬动流速均在0.8 m/s左右,表明南港—北槽细颗粒床沙克服颗粒黏结力、粗颗粒床沙克服自身重力进入悬扬状态的实际流速条件与理论情况基本吻合。同时,当水流流速增至约0.8 m/s以上时,近底悬沙dz分布区域的左缘与扬动流速曲线相近,反映出理想状态下的dz随水动力的变化与泥沙扬动规律一致。综上可见,近底悬沙dz变化趋势总体上符合泥沙起动和扬动规律,对床沙从推移质向悬移质转变具有较好的指示意义,代表推移质与悬移质分界粒径合理且符合实际。 图5 不同流速条件下近底悬沙dz分布Fig.5 Distribution of dz of near bottom suspended sediment at different velocity 据现场水沙测验成果,南港—北槽水域垂线平均流速极值处于1.8~2.0 m/s范围。2015年采样时的垂线平均流速分布在0.02~1.82 m/s之间(图5(a)),能够代表南港—北槽涨落潮流从憩流到急流的水动力变化;2018年采样期水动力偏弱,垂线平均流速在0.10~1.57 m/s之间(图5(b))。图5亦表明,当流速减小至约0.7 m/s以下时,近底悬沙dz的分布范围变化不大;当流速增大至约1.2 m/s以上时,近底悬沙dz的上限值亦趋于稳定。综合来看,2015年近底悬沙dz最大值0.200 mm、最小值0.033 mm可分别代表南港—北槽水域急流时刻、憩流时刻推移质与悬移质的分界粒径。 结合泥沙运动形式分类方法可知,粒径大于0.200 mm的泥沙在南港—北槽水流动力最强时仍难以悬扬进入近底水体,该部分泥沙可视为仅做推移质运动泥沙或静止不动的粗颗粒床沙;粒径小于0.033 mm的泥沙在南港—北槽水流动力最弱时仍大量存在于近底水体中,该部分泥沙可视为仅做悬移质运动泥沙(起动即悬扬)或静止不动的细颗粒床沙;而粒径处于0.033~0.200 mm之间的泥沙则属于水流动力较弱时做推移质运动、水流动力较强时做悬移质运动的时推时悬泥沙。据此,取dz最大值0.200 mm作为南港—北槽河段推移质与时推时悬泥沙的分界粒径,dz最小值0.033 mm则代表时推时悬泥沙与悬移质的分界粒径。 2015年采样期对应的长江口12.5 m深水航道沿程水深(相对于理论最低潮面)均小于2010年3月航道开通以来曾达到的最大水深(图6(a)),采集的航道泥沙样品可代表航道开通后随水流运动入槽的淤积物(无原始静止床沙)。受南港局部河床冲刷影响,2018年III- A—III- C、IIN- B航道单元的水深达航道开通以来的最大值(图6(b)),且现场采集的航道泥沙样品为密实的泥质样品,与周边砂质样品明显不同,应为较早时期沉积于河口的原状底泥,不能代表航道淤积物。 图6 长江口12.5 m深水航道水深沿程分布Fig.6 Distribution of depth of Yangtze Estuary 12.5 m deepwater navigational channel 依据研究区域不同泥沙运动形式的分界粒径,计算了推移质、悬移质和时推时悬泥沙在12.5 m深水航道淤积泥沙中所占的比例,结果见表4。由表可知,时推时悬泥沙在12.5 m深水航道淤积泥沙中的占比最高,南港段2015年洪季、枯季分别为58%和61%,北槽进口段各测次在54%~60%之间,北槽段为47%~51%,反映出潮汐河口显著的悬、底沙交换特征。其中,北槽段位于长江口拦门沙海域,其计算结果与前人采用泥沙粒度谱[1- 2]、沉积速率[32- 33]、泥沙输运[34]、物质通量[35]计算的长江口拦门沙海域悬沙、底沙交换率成果(40%~50%)较为接近。南港段航道2015年洪季、枯季推移质淤积占比分别为36%和26%,高于悬移质的6%和13%。北槽进口段航道各测次悬移质淤积占比为32%~39%,高于推移质的5%~9%。北槽段航道各测次悬移质落淤占比为44%~48%,明显高于推移质的3%~6%。各段航道自上而下呈推移质淤积占比逐渐减少、悬移质淤积占比依次增加的变化特征,符合研究区基本水沙特性。实测资料显示各段航道洪季回淤量均高于枯季,南港段航道2015年洪季的推移质淤积占比较枯季高、悬移质占比则较低,应主要与洪季较强径流(表2)加剧上游粗颗粒床沙输移进槽[23]导致航道淤积物粗化有关;北槽进口段、北槽段航道不同运动形式泥沙淤积比例的洪季、枯季差异不大,反映出洪季各类泥沙活动规模整体增大、对航道回淤影响同步增强的特征。 表4 不同运动形式泥沙在深水航道淤积物中的比例 综合来看,时推时悬泥沙对长江口12.5 m深水航道淤积的影响最为明显,然而该部分泥沙主要是由潮汐河口涨落潮非恒定水流特性造成,难以通过有效的工程措施来改变或消除。扣除其影响之后,可更加准确地判断推移质和悬移质的比例大小。如12.5 m深水航道最主要回淤区段的北槽段,航道淤积泥沙中悬移质占比较高,应采取减少悬沙来源的方法降低航道回淤。基于上述研究认识及相关研究成果,2015年10月至2016年12月北槽实施了南坝田挡沙堤加高工程(图1,堤顶高程由吴淞基面+2.0 m加高至+3.5 m),工程减少了北槽中下段南侧越堤泥沙供给,降低了北槽悬沙浓度,实现了预期减淤目标[36];2019年12月至2020年12月继续实施了南坝田挡沙堤加高完善工程(堤顶高程由吴淞基面+3.5 m加高至+4.5 m),2021年北槽水沙及航道回淤实测资料显示,工程进一步减少了北槽悬沙来源、降低了北槽航道淤积强度。 本文利用2015年和2018年洪季、枯季同步采集的长江口南港—北槽表层沉积物和近底悬沙样品,探讨了潮汐条件下泥沙运动形式粒径划分方法,估算了不同运动形式泥沙对深水航道淤积的定量影响,主要结论如下: (1) 近底悬沙级配曲线上拐点粒径对泥沙由推移质向悬移质转化具有较好的指示意义。基于近底悬沙级配曲线上拐点粒径变化特征,将潮汐条件下泥沙运动形式划分为推移质、悬移质和时推时悬泥沙3类。 (2) 时推时悬泥沙是长江口南港—北槽12.5 m深水航道淤积物的主要来源。南港段航道淤积泥沙中时推时悬泥沙占比达60%左右,推移质、悬移质占比分别为26%~36%和6%~13%。北槽段航道淤积泥沙中时推时悬泥沙占比在50%左右,悬移质占比为44%~48%,推移质仅占3%~6%。 (3) 本文提出的泥沙运动形式分类及航道淤积计算方法进一步深化了对潮汐河口、海岸区域泥沙运动规律的认识,可更加精准判别航道淤积泥沙来源,针对性制定航道减淤措施。

3.3 分界粒径的确定

4 不同运动形式泥沙在航道淤积物中的占比

5 结 论