中国农业旅游研究的合作性特征分析:以CNKI近30年的中国文献为例

2022-11-16金晓雯

金晓雯

[提要]农业旅游作为一项增加农民收入和乡村振兴的发展战略,在世界各国蓬勃发展。农业旅游作为农业和旅游业相结合的一种混合产业形式,它的实践和研究天生需要多学科的合作。本文以中国知网(CNKI)中1989 -2021年30年的5881篇农业旅游相关文献为研究样本,阐述了利用多学科合作进行农业旅游研究的必要性。本文运用CiteSpace、QGIS和数据统计分析单一作者(SA)、多作者同一机构(MAS)、多作者多机构(MAD)这三种不同合作程度30年来的发展演变和特点。数据结果显示,在时间维度上,我国农业旅游相关文献的合作研究(MAS和MAD)总体上呈现增长趋势,2002年急剧增加,2003年之后增长放缓。在空间上,科教和经济水平越强的地区,同时也是农业旅游合作研究的密集地区。农业旅游领域中高影响因子的期刊更倾向于录用多作者合作(MAS和MAD)的文章。由此,作者提出5点建议,倡导和鼓励农业旅游研究多作者、跨学科、跨机构、跨区域发展的大趋势。

引言

“农业旅游”一词通常被定义为在农业环境中进行的一系列以休闲、娱乐和教育为目的与农业相关的旅游活动[1]。它是农业与旅游业相结合的一种新兴产业旅游;也是乡村旅游中与生产关系比较紧密的那一部分[2]。在农业全球化发展的背景下,世界多国政府把农业旅游视为一项增加农民收入、激活农村社区、保护乡村资源的可持续发展战略[3]。农业旅游起源于19世纪中期的欧洲,随着铁路网络的发展,不断扩大的工业城市的居民开始寻求到城郊农场的休闲体验。1985年,意大利已经制定了国家农业旅游法律框架,通过激励、补贴和立法措施,鼓励游客在农场过夜和进行其他休闲活动[4]。20世纪后期,传播到法国、英国、美国、斯堪的纳维亚、澳大利亚、新西兰和日本等国的农业旅游蓬勃发展起来。1994年,经济合作与发展组织的38个国家委托编写和发表了关于农业和乡村旅游现象的重要报告[5]。

中国的农业旅游起始于20世纪80年代末,改革开放较早的深圳首先开办了荔枝节,建设了采摘园,随后各地纷纷效仿。90年代较大规模的观光农业园相继建立,逐渐拓展活动内容。1998年国家旅游局推出“华夏城乡游”,提倡“吃农家饭、住农家院、看农家景、享农家乐”,接着1999年的旅游主题定为“中国生态游”[6]。 2005年“十一五”规划提出要扎实推进社会主义新农村建设,把休闲农业作为新型农业发展模式,在全国各地,特别是距离城市较近的交通方便的县、镇、村开展起来。随后,国务院、农业农村部、原国家旅游局、国家发改委等都发布了促进休闲农业发展的意见、通知、报告、规划等[7]。经过15年的发展,中国农业旅游发展迅猛。

农业旅游在全球的蓬勃发展也刺激了学术领域的研究发展。首先,农业旅游是旅游业与农业融合发展形成的新兴产业,其概念和分类的模糊边界导致了众多学者的不断探讨[8]。文献中最常见的术语是“农业旅游”(“Agritourism”)和农场旅游(“Farm Tourism”);而“农业主义”(“Agriculturalism”)在欧洲更受欢迎,因为它的含义更广泛;日本常用“休闲农业”;在中国,农业旅游与乡村旅游密切相关[2]。农业旅游结合农业生产和特殊类型的旅游,其边界模糊,涉及经济学、社会学、管理学、规划学、生态学等多个领域,主要研究包含从传统农业生产以外的来源补充收入的可能性、缓解农村经济下行趋势的对策、加强城乡融合发展、可持续发展等。其与乡村旅游、农业主义、休闲农业、农场旅游等有着复杂的关联,学界学者们试图搭建一个能达成共识的概念和理论框架。

其次,农业旅游实践中涉及多个利益相关方:农场主和农旅企业、社区、游客、政府、行业协会、高校科研机构,他们在农业旅游实践中肩负着不同的社会职责和角色,也需要协同合作才能促成农业旅游的可持续发展[9]。由此,农业旅游的研究也跟随以上角色展开,涉及农业旅游经营者的动机和绩效分析[10]、政府的农业旅游策略研究[9]、游客的农旅体验和忠诚度[11]、农业旅游对社区的影响[12]等,是多维度的研究体系。

从以上两个方面来看,农业旅游是跨学科和多维度的,应该是多作者、多学科、多机构的合作研究。因此,本文试图通过CiteSpace、QGIS等对我国1989-2021年的农业旅游相关文献进行归纳整理,着重探究农业旅游相关文献作者和发文机构合作研究的现状数据,对作者的合作研究的程度进行量化分类,分析其在时间上、空间上和文献影响因子上的演变和特征。本文对国内鲜为人知但规模庞大的农业旅游合作研究进行了创新性的概述和预测,以期从总体上把握我国农业旅游合作发展的脉络和总体趋势,为后续研究提供全局视角和方向创新。

一、文献综述

国外的农业旅游合作性研究多源于文献计量研究。国外旅游类的文献计量研究在20世纪90年代之前较少,近十年开始明显增多。2008年MAITE BARRIOS等学者针对1990-2005年期间的旅游心理学文献,运用回归模型进行了文献计量学分析,结果显示关于这一主题的文献、合作作者、机构合作都显著增加[13]。2015年Garcia-Lillo等学者对2008-2014年发表在《国际酒店管理杂志》(IJHM)上的所有的酒店管理文献进行计量研究,明确了塑造酒店管理研究的知识结构的不同研究路线和前沿[14]。2018年Garrigos-Simon等学者对科学网络(WOS)核心收集数据库中收集的2279篇可持续旅游的参考文献进行文献计量研究和可视化分析,研究可持续性问题对收入增长和就业的产生的影响[15]。2020年Robin Nunkoo在旅游业学术研究中发现女性为第一作者所驱动的性别异质合著日趋普遍,在研究方法上女性更愿意选择定性研究而不是定量[16]。2021年Singh等学者对《生态旅游杂志》(Journal Of Ecotourism)进行文献计量研究,结果显示该期刊的70%是由两位及两位以上作者合作完成的,随着在高质量期刊上发表论文的压力越来越大,学者们逐渐从单一作者走向合作研究[17]。

国内农业旅游合作性研究基本空缺,但在其他旅游方面的合作性研究有一些涉猎。2014年戴湘毅等人对中国的遗产旅游进行了文献计量分析,研究发现我国的遗产旅游研究缺少稳定的核心作者群,缺乏国际性研究和合作研究,研究方法仍有待加强[18]。2018年翁李胜等人对体育旅游文献进行研究,绘制了体育旅游研究的网络结构图[19]。2021年胡潇文等人选取2630篇民族旅游相关文献,运用CiteSpace软件,从研究阶段、研究视角、研究方法等方面总结出我国民族旅游领域整体研究的演化脉络[20]。2017年中国学者在SSCI旅游期刊贡献量逐年增加,旅游业相关文献在国际学术舞台上的影响力不断增强[21]。2012年Zeng和Ryan对1990-2010年中国贫困地区旅游的文献进行了系统回顾,对中国当前政策制定和贫困地区旅游的实践和进展提出建议[22]。2016年Yehong Sun等人以社会科学引文索引(SSCI)数据库中2001-2012年中国发表的文章为数据基础,揭示中国旅游研究的国际学术影响力[21]。2017年Cong等人对中国野生动物旅游的英文文献进行研究,分析中国野生动物旅游的研究现状和进展[23]。

随着全球农业和旅游业的发展,农业旅游研究的关注度持续上升。其中,美国、英国和荷兰的农业旅游研究成果较多,亚洲和非洲国家的研究较少[24]。2016年张瑜等人从发文时间、被引文献、热点关键词、研究机构来研究境外的农业旅游发展,研究结果显示各个国家的研究机构之间基本处于分散状态,合作交流较少[25]。2019年Dimitrovski研究了被Web of Science (WOS) 索引的21种期刊样本,对文献关键词、研究范围、研究方法、被引情况进行对比,揭示了已经确定和研究过的农业知识主题,预测了未来农业旅游研究中具有重大科学意义的新领域[26]。2021年Arunima Karali等学者对1980-2019年各个国家发表的404篇农业旅游文章进行了文献计量学分析,从概念框架、作者身份、机构特定的生产力、研究领域的空间分布、未来研究方向的演变和关键主题等角度,揭示发达国家与发展中国家农业旅游研究的不同进展[27]。2020年souav Rauniyar从WOS和Scopus提取了农业旅游相关文献对其进行系统的梳理,对关键词、作者、期刊、引文、国家、作者之间的合作、发表年份、每年发表的研究文章数量和研究主题进行研究,确定农业旅游的主要问题、主题、挑战和潜力,帮助农业旅游营销人员、管理者、政策制定者等利益相关方制定相关战略[24]。

我国农业旅游的文献研究主要偏重在乡村旅游。2015年闫晨红最先开始采用文献计量方法,剖析国内乡村旅游的研究主体、研究方法、主要应用理论和研究领域等[28],之后陆续有卢世菊[29]、赵欣[30]、安传艳[31]、向利君[32]等学者探究该领域。农业旅游作为乡村旅游中的一项重要部分,是与农业产业密切联系的一种产业旅游类型,一直缺少关注。目前仅有的一篇综述类的分析是2019年彭坤杰等学者用CiteSpace软件从发文机构、关键词半衰期、研究热点、研究前沿这四个方面分析农业旅游,揭示农业旅游的研究在我国发展的历程阶段[33]。

综上所述,国内外对于农业旅游领域的文献研究相对较少,专注农业旅游的合作研究的文献更是匮乏,此类研究大多被文献计量研究所涵盖,对于作者合作性的研究深度不足[34]。本文尝试用CiteSpace、QGIS和数据量化分析,从1989-2021年国内30年的农业旅游相关文献获得发文时间、作者情况、作者所在地区、作者所在机构等错综的脉络数据,从时间维度上分析不同合作程度的文献占比情况,从空间维度上分析多作者合作的发文机构的地域分布特点,文献影响因子的高低与合作程度的关系。

二、研究方法和数据来源

(一)数据来源

中国知网数据库(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)是集期刊杂志、硕博论文、会议、年鉴、专利等的网络出版平台,汇集了1989年以来所有农业旅游领域的核心期刊、CSSCI和CSCD期刊的研究文献[35]。本次研究的数据是从中国知网网络出版总库中提取的,通过搜索“农业旅游”“农场旅游”“休闲农业”“农业观光”,从关键词或篇名选项进行多次检索和汇总,最终得到从1989至2021年10月期间的共计9745篇文献,剔除会议、报纸、硕博论文(唯一作者,不在本次的研究范围)及其他不相关条目后,筛选出5881篇文献进行农业旅游的合作性分析。

(二)研究方法

按照研究的步骤,分为以下5步研究方法:

①将5881篇文献按照作者合作程度分为三类:单一作者SA(Single Author,该文献仅有一个作者)、多作者同一机构MAS(Multiple-Author from a Single organization,该文献由两位及以上作者联合发表,作者均属于同一机构)、多作者多机构MAD(Multiple-Author from Multiple organizations,该文献由两名及以上作者联合发表,作者属于不同机构)。

②运用CiteSpace 5.8.R3软件,首先对5881篇文献的关键词、研究机构、研究热点、合作网络进行分析,可视化地展示出近30年来农业旅游的研究历程与合作脉络关系[36];其次,运用CiteSpace 5.8.R3软件找出三种合作程度的文献的关键词、研究热点的差异。

③采用数据统计方法盘点5881篇文献中三种作者合作程度(SA、MAS、MAD)的文献数据,通过三种数据在时间轴上的变化来展示近30年农业旅游文献作者合作程度在时间维度上的变化。

④通过统计三种作者合作程度(SA、MAS、MAD)的文献所在期刊的影响因子的数据,展示出三种合作程度和文献所在期刊的影响因子数值之间的关联。

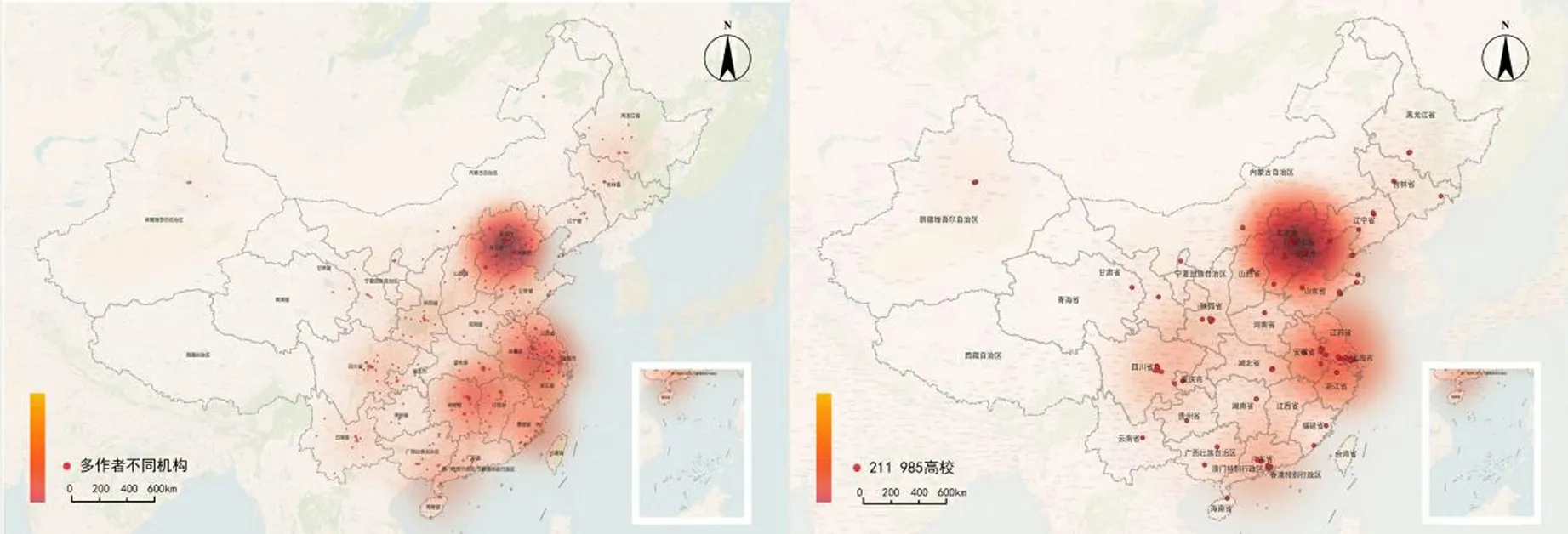

⑤依据5881篇农业旅游文献作者所在机构的名称数据,运用QGIS软件,得到三种作者合作程度在空间维度上的数据,其中重点将多作者多机构(MAD)的空间点位数据(共1038个)用QGIS软件在全国范围内生成密度热力图,从地理空间中直观反映出MAS的全国分布情况;同时,将我国“211”“985”高等院校所在位置生成密度热力图。通过以上两者的热力图的重叠情况,直观地展现出科教水平与农业旅游文献作者最高的合作程度MAD的关联性。

三、数据分析

(一)SA、MAS、MAD关键词分析

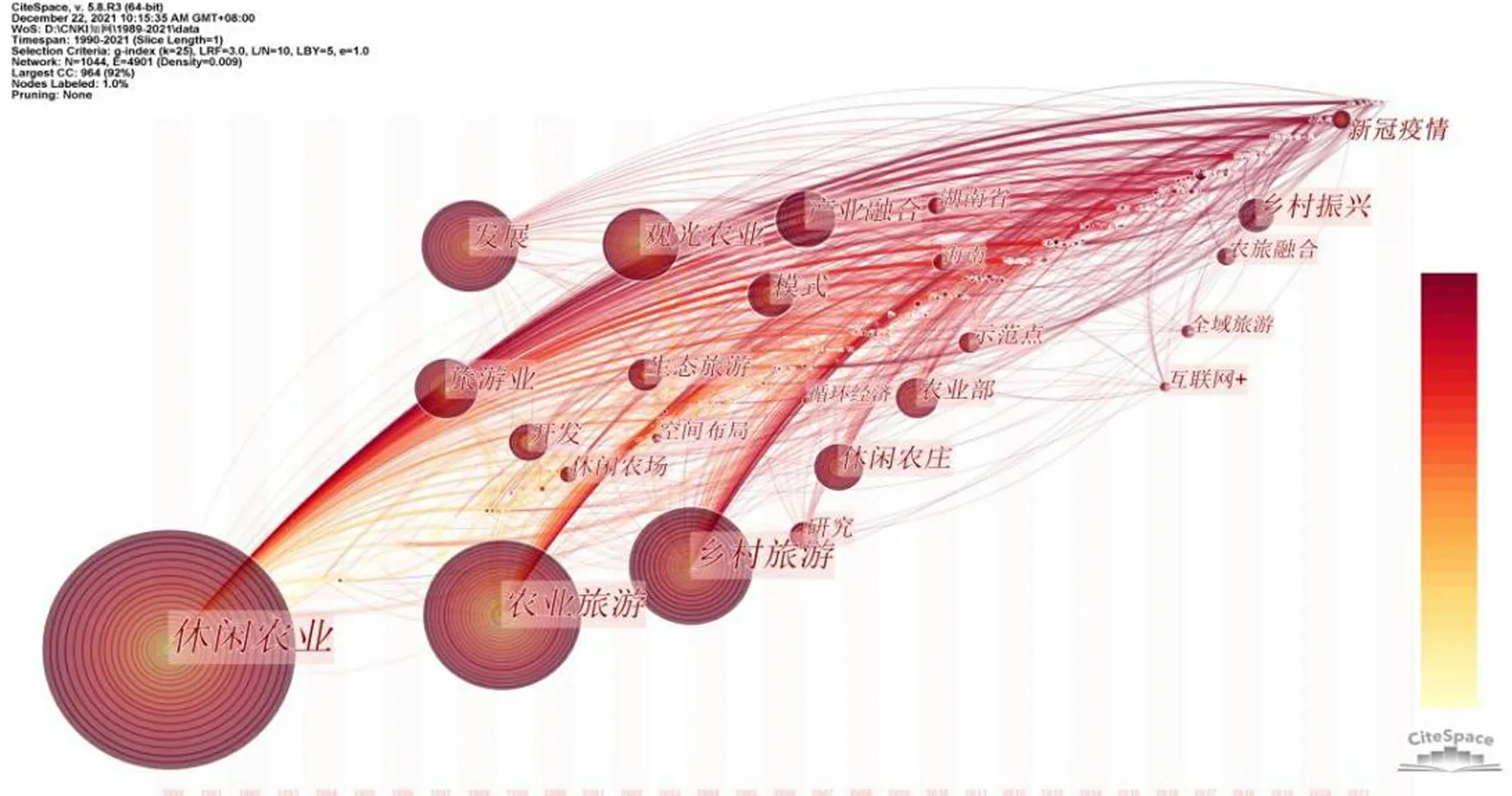

在CiteSpace中选择“keywords”进行关键词分析,最终形成包含1044个节点、4901条连线的国内农业旅游关键词共现时区图,如图1所示,网络密度为0.009。近30年来,学者对农业旅游、休闲农业、观光农业、乡村旅游的发展模式、产业融合、空间布局、开发研究高度地关注。从图1可见,出现时间较早的几个关键词分别为休闲农业(1990年)、旅游业(1997年)、农业旅游(1999年)、观光农业(2002年)、乡村旅游(2004年),这几个关键词是农业旅游理论研究的前身与基础,且始终贯彻在农业旅游研究发展的全过程中。

图1 30年农业旅游研究的关键词共现时区图

从30年的研究周期看,三种作者合作程度(SA、MAS、MAD)的文献关键词突现存在差异。在MAD的文献中,生态农业、发展模式、影响因素、空间分布等关键词突现较为明显。其中,生态农业涉及生态、农业和旅游多学科;影响因素研究涉及经济学、管理学和统计学,空间分布研究涉及地理信息、大数据分析等。这些关键词体现出研究内容的复杂性和研究方法的综合性,带来的研究内容更倾向于支撑性和系统性,需要不同领域的多学者进行合作研究。在MAS的文献中,景观、规划等关键词突现显著。此类学者有着相近的教育背景和知识结构,共同从事农业旅游的规划和景观设计类的研究,共同发表文献,且同属于相同的机构。在SA的文献中,由于单一作者的样本总量大,且每个研究个体研究背景千差万别,研究成果总体覆盖更多样的关键词,所以在CiteSpace关键词分析中呈现涵盖众多领域的结果。

(二)三种作者合作程度在时间轴上的数据结果

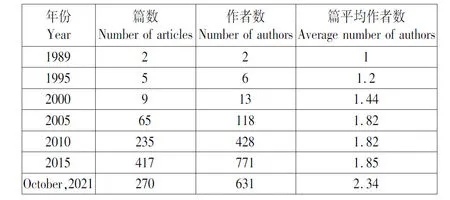

近30年来,农业旅游相关文献发表数量总体呈上升趋势。在本文的文献数据中,1989年农业旅游相关文献仅为2篇,2020年发表文献456篇。从时间静止的状态来看,总文献量中53%的文献是单一作者(SA)、29%由两个及以上的同一机构的作者合著完成(MAS)、18%由两个及以上的不同机构的作者合著完成(MAD)。将本次研究的30年文献以5年为间隔来观察每年篇作者的数量,发现我国农业旅游文献的作者数从1889年每篇文章平均作者数为1位,至2000年1.44位,再到2005年1.82位,至2021年已经达到2.34位。数据清晰反映出在农业旅游研究的时间维度上,随着时间的推移,多作者合作模式(MAS+ MAD)逐渐增加(见表1),合作研究的趋势显著呈现。

表1 1989年-2021年篇平均作者数

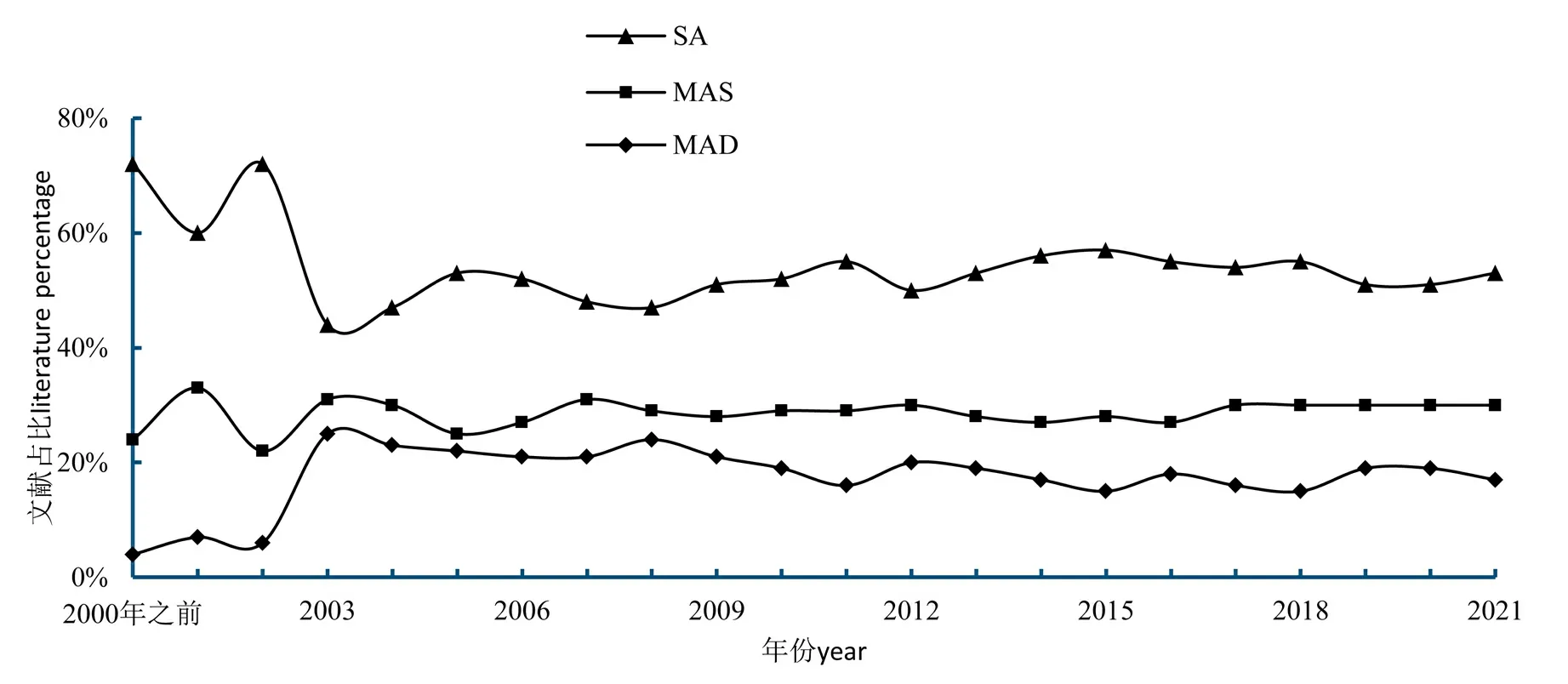

表2 三种作者合作程度的文献占比趋势表

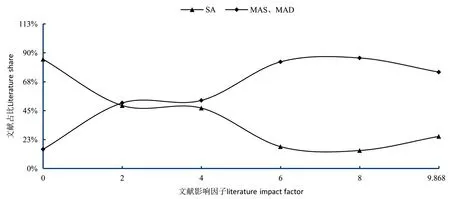

通过数据统计将三种合作程度:单一作者SA、多作者同一机构MAS、多作者不同机构MAD的文献占比数据在时间轴上生成折线图(见表2)。可见,自2002年开始SA从72%急剧下降到44%,后长期缓慢增长;同时期,MAD增长迅猛,从6%增至22%,后持续平稳。30年来,三种合作程度的文献占比有明显变化,SA文献占比从72%降低到53%,MAS文献占比从24%升到30%,MAD文献占比从4%升到17%。由此可见,我国的农业旅游文献的合作程度在持续增强。回转到图1的关键词共现时区图,可看出随着研究的拓展,农业旅游的关键词众多,且覆盖多学科,个人研究的“单打独斗”已难以有效突破学科瓶颈,多作者的合作由此展开。

(三)三种作者合作程度和文献影响因子的关系

本文的5881篇文献的复合影响因子的数值区间是0-9.868,表3是比较单一作者(SA)与多作者(MAS+MAD)发表文献的不同影响因子的占比数据形成的图表。如表所示,单一作者(SA)的文献占比数随着影响因子的增长呈现负相关的趋势,而多作者合作(MAS+MAD)的文献占比数随着影响因子的增长呈现正相关。例如,在影响因子为0的期刊中,单一作者发表文献占比为85%,多作者合作发表文献占比15%;在影响因子为9.868的期刊中,单一作者发表文献的占比为25%,多作者合作的文献占比为75%。由此可见,越高影响因子的期刊中,多作者合作发表的文献占比越高。SA更倾向于集中在特定情况下的单一领域,故低影响因子的文献占绝大多数;MAS和MAD倾向于利用多年数据或多领域数据进行综合性研究,故高影响因子的文献占大多数。为进一步验证此结果,作者整理出本次研究数据中影响因子排名前10的期刊(见表4),前9名的期刊中超过50%的文献都是多作者合作完成的。

表3 三种作者合作程度与文献影响因子对比

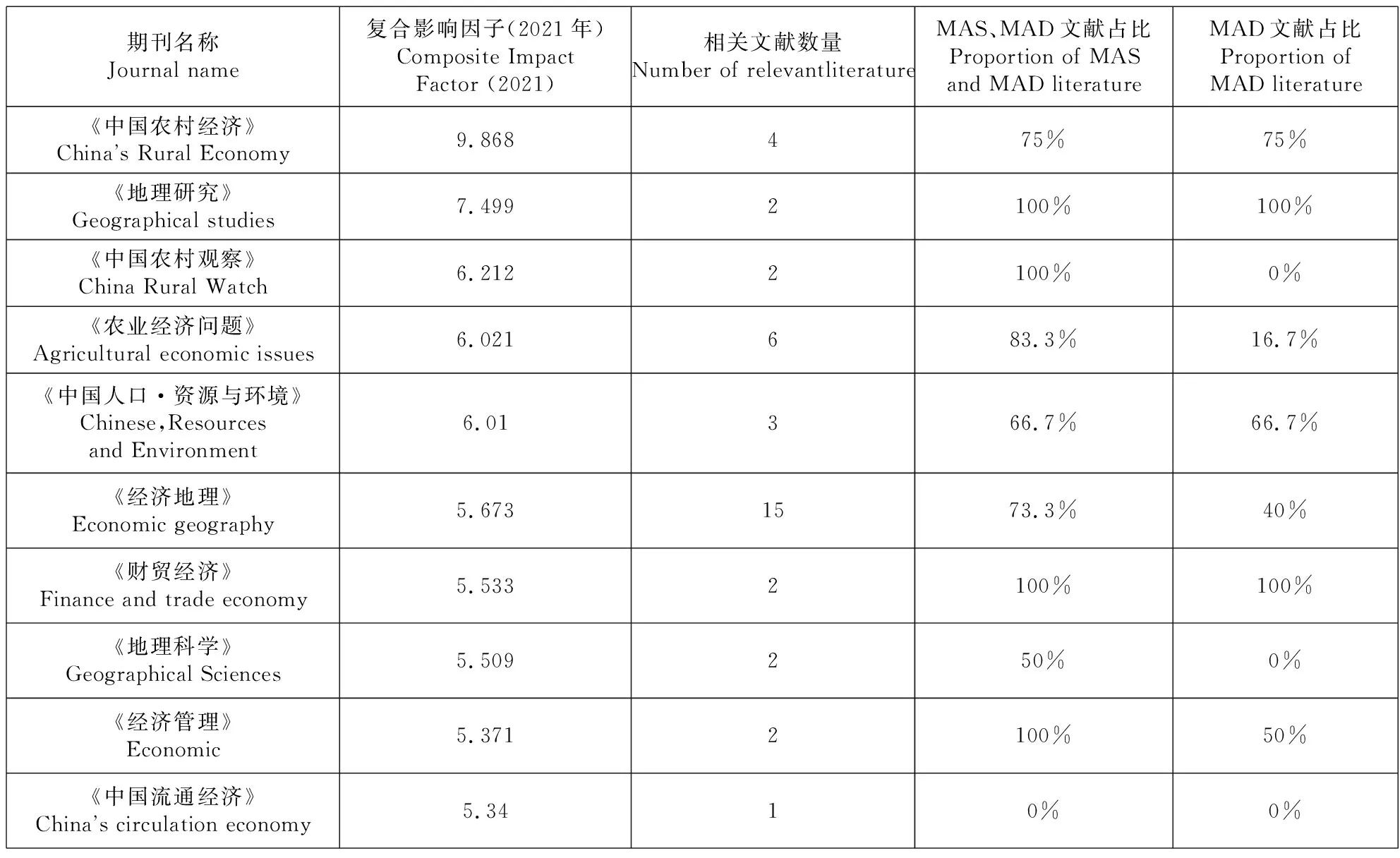

表4 本次研究中复合影响因子TOP10期刊的MAS、MAD占比

表5 MAS、MAD的文献复合影响因子对比

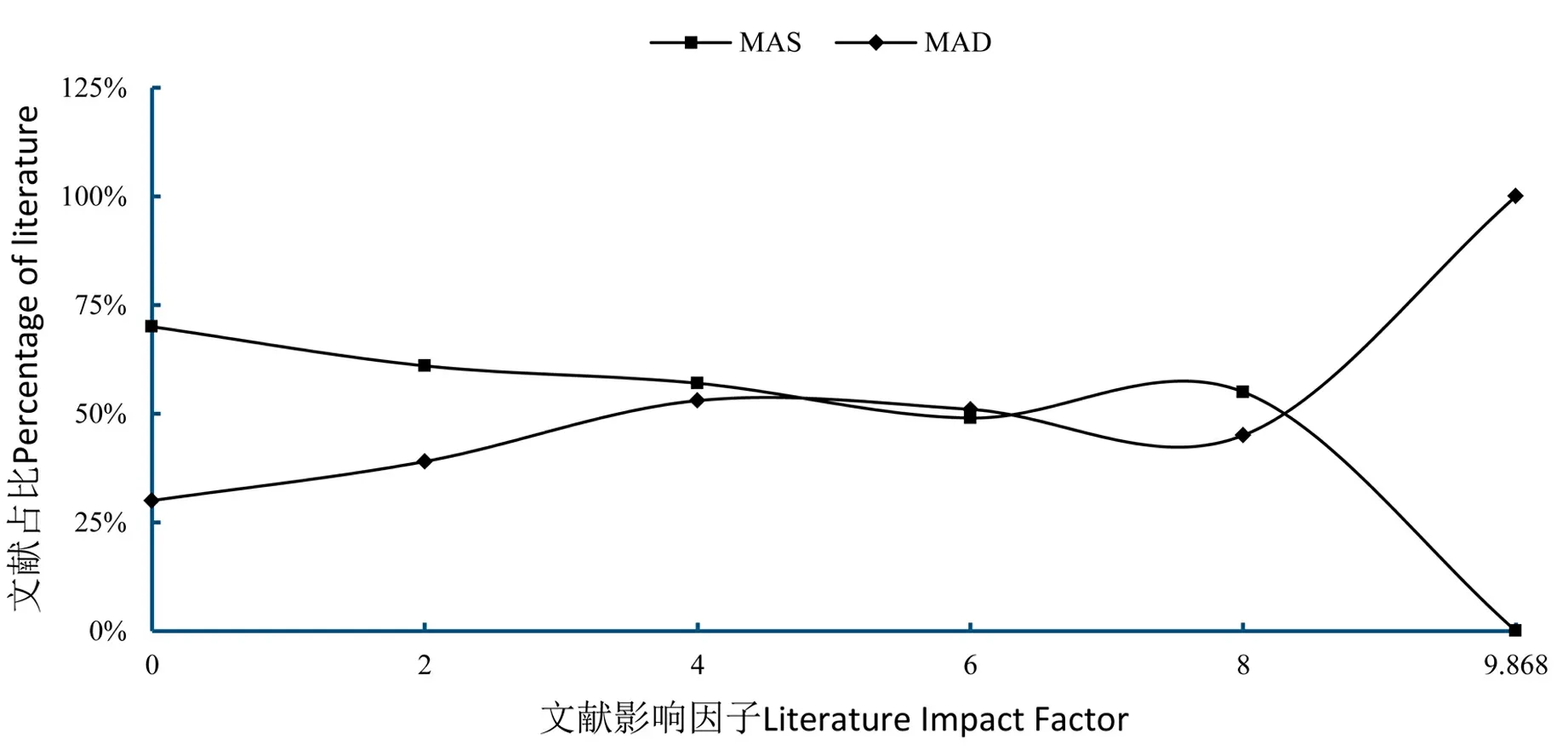

为了进一步研究多作者中MAS和MAD发表文献的复合影响因子情况,统计数据得出表5。如表所示,随着文献复合影响因子的由低向高,多作者同一机构MAS发表的文献占比逐渐下降;多作者多机构MAD发表的文献占比逐渐升高。在影响因子为9.868期刊中,MAS文献占比为0%,MAD文献占比为100%。表4和表5都直观地反映出文献作者的合作程度高低与发表高影响因子期刊存在直接的正相关关系。例如,在本次研究中复合影响因子最高的期刊《中国农村经济》和《地理研究》中,75%以上的文章由多作者多机构MAD合作完成。《中国农村经济》刊文较多地涉及农村形势与政策、国内外农业、资金问题、农产品流通、贫困问题等[37],《地理研究》更多地涉及到土地利用、人地关系和可持续发展、社会经济发展、区域产业结构等问题,这两个刊物在一定程度上反应出前沿的农业旅游研究与地理学、经济学、社会学等其他领域的融合发展。

然而,SA和MAS研究也可以通过多年在该领域的积累而在更高影响因子的期刊上发表。在高影响因子期刊发表研究中,并不是从作者合作方式上去判断,而是从研究特定问题的深度,或者综合性问题的广度来判断。

(四)核心作者研究机构合作情况分析

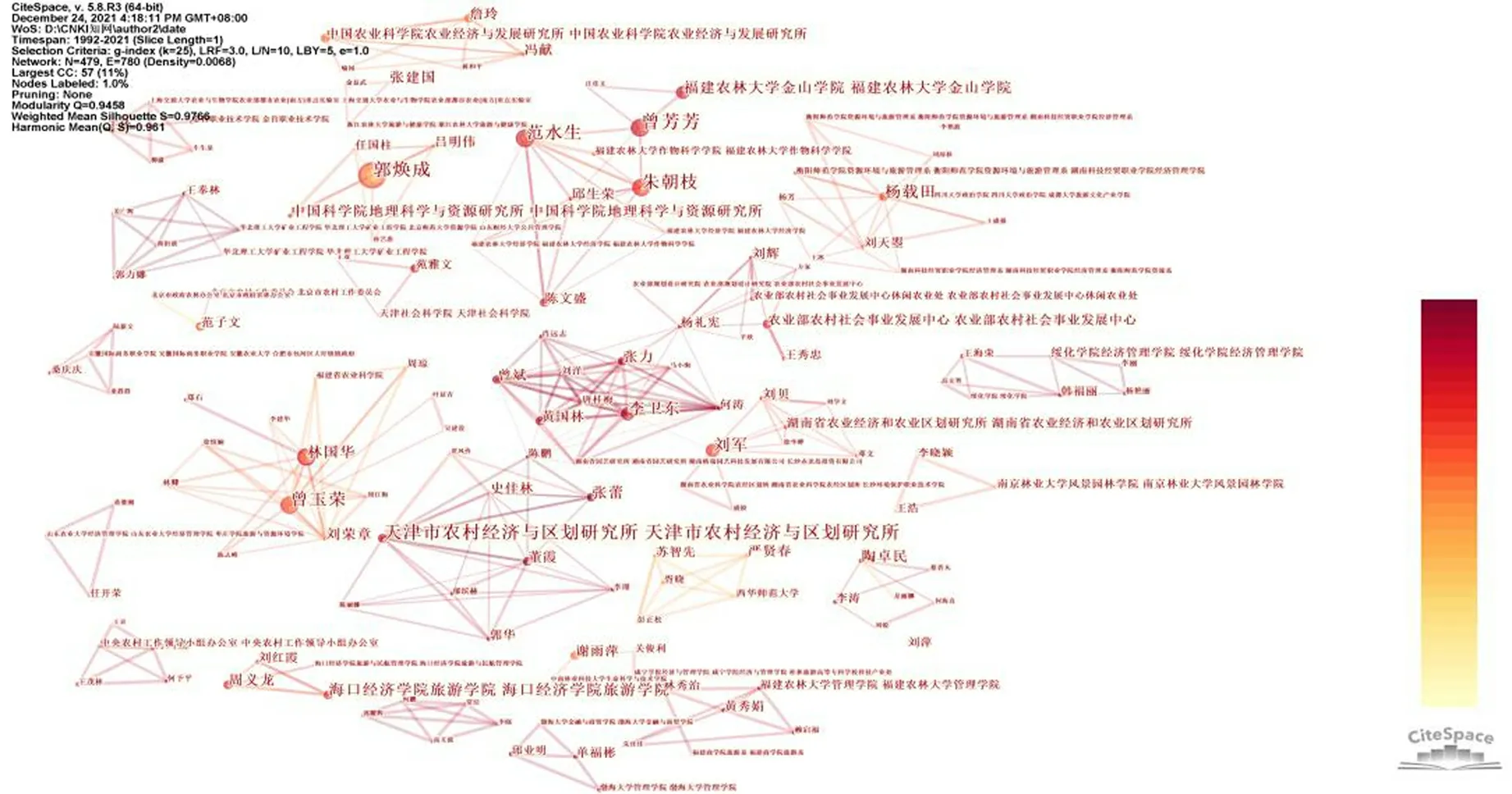

图2 106位核心作者合作网络图谱

统计得出,核心作者大致分为5个研究团队:湖南省园艺研究所的李卫东、曾斌、张力等与农业农村部农村社会事业发展中心的杨礼宪组成的团队,天津市农村经济与区划研究所的史佳林、张蕾、董霞等人组成的学术团队,福建农林大学的曾芳芳、范水生、朱朝枝等人组成的学术团队,湖南省农业科学院农经区划所的刘军、刘贝、赵仕红等人组成的学术团队,福建农业科学院的林国华、曾玉荣等人与福建省台湾农业研究中心的刘荣章等人组成的学术团队。核心作者多为农业旅游、休闲农业研究方向的高校教授及研究所领军人物,他们在该领域的合作研究网络中占据着重要的地位。在研究团队方面,核心研究团队还相对较少,现有的学术共同体间缺乏有效互动,且作者发文数量普遍不高,仅占5881篇文献总量的 12.88%。从发文数量来看,福建农林大学金山学院的发文数最多,共30篇;其次是中国科学院地理科学与资源研究所,发文数量为28篇;天津市农村经济与区划研究所发文共26篇;湖南省园艺研究所发文共13篇;中国农业科学院农业经济与发展研究所发文共12篇。这些机构所发文献涉及农业旅游现状研究、规划研究、影响因素研究、swot分析、空间分布等,为我国的农业旅游研究贡献了大量的成果。

从本次研究的5881篇文献的作者所属机构性质来看,其中70%的文献来自各大高校的科研人员15%来自科学研究所和研究中心,其他15%来源于政府机构和社会组织。

(五)多作者多机构MAD的地理空间分布

为了进一步找到多作者不同机构MAD的全国分布的空间特征,将1038个MAD文献的研究单位用QGIS生成热力图(见图3)。分析得出,MAD的空间位置是聚集分布的,存在规律性。一级密集区域分布在华北地区的北京市、天津市以及河北省中部,占MAD文献总量的19.38%;其次分布在长三角地区,形成二级密集区域,主要集中在江苏中南地区、上海市和浙江省北部,占MAD文献总量的16%;再次分布在我国中南地区的湖北省,湖南省,江西省的省会城市,形成三级密集区域,占MAD文献总量的14.5%;其他还分布在中南地区,西北地区,及西南地区,未形成密集区域。MAD的发文机构空间分布热力图显示东多西少,且分割明显,这与我国“胡焕庸”线相一致[31]。合作性最强的MAD的机构多分布在经济发达的东部地区,包括京津冀、长三角、珠三角一带,与我国“985”“211”高校空间分布对比热力图相似度很高,反映出我国农业旅游文献的最高合作程度MAD与高层次的文化教育科研密切相关。

图3 MAD的发文机构和全国985、211高校空间分布对比热力图

四、结论与建议

(一)结论

本文通过检索中国知网得到1989年至2021年近30年的农业旅游相关文献5881篇,利用 CiteSpace 、QGIS可视化分析和数据统计方法,对农业旅游文献的三种合作程度SA、MAS、MAD进行数据分析,得出以下结论:

①从时间上看,数据显示1989-2021年近30年来我国农业旅游相关文献的合作发表(MAS+MAD)总体上呈现增长趋势,文献占比上升14%;2002-2003年MAD出现急剧增长,之后波动性持平;单一作者发表的文献(SA)总体呈现减少趋势,文献占比下降19%,2002-2003年出现急剧下降,之后波动性增长。我国从80年代起开始强调可持续发展,2002年中共十六大把“可持续发展能力不断增强”作为全面建设小康社会的目标之一。2002-2003年我国遭遇了非典疫情的严重冲击,加速了农业旅游、乡村旅游与生态农业、生态旅游、遗产旅游的融合,农业旅游的研究更加多元和立体。2004年中央一号文件总结2003年农业发展存在的矛盾与问题,提出调整农业结构,扩大农民就业,拓宽农民增收渠道等政策,农业旅游作为增加农民收入的重要手段受到关注。同时期,学术界热点词频出,主要有“产业融合、农旅融合”等。2003年我国教育部陆续批准高等院校提供旅游教育,从事旅游教学和科研的人员数量急剧增加[34]。笔者认为以上的政策引导、教研驱动、热点词出现有着内在的必然性,农业旅游领域合作研究模式的增长实际上是在可持续发展更高要求下和我国政策部署下,教育界和学术界对解决系统性问题的响应。

时至今日,尽管2002年前后三类研究模式有所增减,但依旧是单一作者SA占多数,其原因是SA研究因每个研究者在其专注的领域内更容易解决特定情况下更少影响因素下的特定科学问题,而综合性复杂问题的解决需要依赖更大的样本量和提取更普适的影响因子。

②农业旅游领域中高影响因子的期刊更倾向于录用跨领域、跨学科的合作文章。5881篇文献中复合影响因子前9名的期刊超过50%的文献都是多作者(MAS+ MAD)合作完成。可见,农业旅游研究中多作者合作研究受到学术界的一定认可。其中,多作者多机构MAD的文献体现出学科间的交叉性和融合性,农业旅游与生态学、地理学、经济学、社会学等学科的结合,使得研究视角更加开阔丰富,研究方法更科学严谨。

同时,鉴于农业旅游这一边缘学科自身的复杂性,跨学科合作研究将是一种越来越明显的必然趋势。多视角的定量研究、多种研究方法的交叉使用等都将是未来研究的主流,例如利用经济学的统计模型分析游客的旅游偏好与满意度[39];利用地理学理论研究影响农业旅游空间分布差异性的因素[40];农业旅游与生态农业研究相结合[41]。学者在今后的相关领域研究过程中应与其他学科交流合作,以多学科的视角切入,定性与定量相结合的研究方法,与研究前沿紧密结合,提出相关的策略。

目前,现有的学术共同体间互动性还有待提高。例如,数据显示各高校的多作者合作(MAS+ MAD)发表的文献共计2184篇,其中MAS占比60.2%。可见,跨院校、跨机构、跨区域的合作目前占少数,各研究机构之间跨学科、跨领域的深入合作关系有待加强。在研究团队方面,现有106位核心作者和5个核心研究团队,研究机构间的局部合作网络初步形成,但仍分散独立,合作有待加强。

③从空间上来看,科教水平和经济水平越强的地区同时也是农业旅游的合作研究最密集的地区。这些区域覆盖我国一线二线城市,满足科研人员对生活的需求;高校密集的区域,也会聚集相关的各类研究机构;同时,地理空间位置上的便捷性使得彼此之间的合作可能性更高;东部地区拥有更多的农业资源和种植面积、其耕种难度也远远低于西部;这些区域的农业旅游需求旺盛,农旅产业发展较快;东部地区的人口密度、城镇发达程度和教育水平都远高于西部。基于此,东部经济发达地区的农业旅游合作研究的可能性远远大于西部地区。如何加强我国农业旅游研究的东西合作,东部带动西部发展,将是后续研究的方向之一。

(二)建议和讨论

2003-2021年的18年间,我国农业旅游多作者合作的文献占比增长虽然极其缓慢,但是新的研究还在不断涌现,例如农业旅游的可持续性、全域旅游等。基于本文的数据分析,笔者提出以下建议:①农业旅游学术界积极倡导多作者、跨学科、跨机构和跨地域的研究模式,打破学科界限、地域界线、学术与业界的界限。②农业旅游学术界积极搭建开放性的学术交流平台,让不同机构(包括研究性机构、行业非营利性机构和业界)、不同区域的学者能够有机会充分地交流,从而建立合作研究的基础。③建议国家级、省级和校级等各级科研项目的申报和资助中,更多鼓励跨学科、跨机构、跨区域的科研团队。④ 倡导和鼓励农业旅游地研究团队之间的互动和交流,特别是东部发达地区的科研团队与西部地区的交流,从而形成更大更密切的科研合作网络。⑤鼓励科研团队中领军人物的引领作用,形成强大的科研网络合力。

对农业旅游领域作者合作性的研究,展现其时间上、空间上、期刊影响因子上的合作数据,也展现出农业旅游研究的多作者、跨学科、跨机构、跨区域发展的大趋势。在后续的研究中,把著作、会议论文、研究报告等纳入农业旅游合作研究的范畴,将会得到更加全面的样本数据,对现有研究做出补充。同时,对农业旅游文献的引文量数据进行文本分析和数据挖掘、评价合作研究的输出成果的影响力和其动态变化、考察合作研究的可持续性,都将是下一步研究的方向。

(感谢唐涣尘、张正政和冯攀等研究生在本次研究中的辛苦工作。)