从身体自我、皮肤自我到数字自我:元宇宙中的时尚之哲思

2022-11-15姜宇辉

姜宇辉

引言

元宇宙中的时尚①究竟会发生何种显著变化?有人会说,正是那看似无所束缚、随心所欲的自由。在现实世界中,换衣服、买衣服是一件有点麻烦的事情,且到底应该在什么场合、什么天气条件下穿什么衣服,也总有着各种或明或暗的约束和限制。衣着不仅是外表,也是内在自我的真实表达,更是身份和地位的象征。因此,注定要受到各种错综复杂社会力量的影响,甚至操控。即便你已然有实力相对自由地掌控自己的穿衣打扮,但作为人体的“第二层皮肤”,衣服还是注定要紧密依附于甚至受限于人的“第一层皮肤”,即真实的肌肤。你可以随心所欲地穿衣,但在目前的技术条件下,你仍无法随心所欲地改变自己真实的肉体外观。

到了元宇宙中,情况则显然不同。无论是衣服还是肌肤,看似自由的掌控权都已然交还到了每个人手中,就像在电子游戏中,玩家可以自由地捏脸、换装。同样,作为更全面而深入的虚拟化、沉浸化的元宇宙,也会在外表的塑造方面给玩家提供前所未有的自由空间。在现实世界中,时尚最终还是由那些大牌和著名的设计师主导,你的生活品位和模式说到底还是要由别人说了算。但到了元宇宙,你完全可以成为自己的时尚设计师,你可以自由地变换衣装、容貌,甚至可以自由地改变在生活中的角色、轨迹或模式。但事实果真如此吗?元宇宙真的是时尚的终极自由洒脱境界吗?显然并非如此,或并非必然如此。依旧拿电子游戏举例,变装和换肤的自由当然是存在的(见图1),但其实也未必比现实生活中开放多少。一套罕见而珍稀的装备,同样需要玩家付出相当可观的时间甚至金钱成本,在游戏中“疯狂购物”一掷千金的玩家比比皆是。在游戏中,衣服同样是身份和地位的象征,同样受到玩家关系网络中错综复杂力量的限制和影响。而更深的焦虑正是来自元宇宙这一概念的始发地——尼尔·斯蒂芬森(Neal Stephenson)的划时代科幻小说《雪崩》(Snow Crash)。《雪崩》在开篇就对时尚进行了颇为生动但又极为锐利的描绘。虽然在元宇宙②中,人人都以数字化身的形象登场,但化身与化身之间仍存在着肉眼可见的身份等级之分。那些权贵的化身,不仅分辨率高,而且更为精致。与之相反,平民乃至贫民的化身往往只有黑白两色,且仅能呈现出粗糙的像素颗粒[1]。无疑,现实生活中贫富和等级的差别,在元宇宙中同样存在,甚至更为触目惊心,且毫不遮掩。元宇宙绝非只是增强版的现实,更像噩梦版的镜像。既然如此,那人类又为何一定要争先恐后地赶往元宇宙,为何不能先暂缓甚至暂停脚步,去想一想《雪崩》中迎面抛给我们的问题:元宇宙到底是天堂还是地狱,到底是拯救还是末日?如果是后者,那我们究竟应该做些什么来延缓,甚至抵抗它那看似日益加速或加剧的降临。《雪崩》中每个角色都在用自己的肉身之躯进行各种方式、不同程度的抵抗,但我们未必一定要化身侠士或剑客,不妨先作为一个思考者,以时尚为视角,对元宇宙进行一番另类而深入骨髓地诊断和剖析。因为时尚从来不是一个单向驶往未来的线性进程,而是一个旧纠缠着新、过去萦绕着当下和未来的复杂运动[2]2。

图1 电子游戏《侠盗飞车5》中的服装店体验

一、流行体系:从服装到时尚

既然我们的起点是批判性的,那就不妨先做一番反向、回溯式的思考。假设元宇宙确乎是人类注定要进入的下一个演进阶段,那么在这个演进过程中,到底失去了哪些对人类来说是重要的、必要的,甚至本质性的要素和力量?有限性、触觉力甚至具身性等词汇显然是几个直接跃入脑海的备选答案,对时尚来说,同样如此。确实,元宇宙中的时尚是在一个全面虚拟而沉浸的环境中,将服装的意义和价值系统地推向极致,但也失去了衣服与肉身、衣物与触感,甚至衣装与自我之间密切而真实的关联。在虚拟空间中,随心所欲地购买、变换数字化身之际,你还能够感受到多少“肌肤相亲”的亲密感,你还能体会到多少自我表达的真实性?在那个数字外表和“外套”之下,情感在枯萎、自我在萎缩、身体在消失,这些似乎是不争的事实。如果我们真的像阿弘和 Y.T. 那般对元宇宙发起抵抗,返归肉身、唤醒触感,甚至重建自我,显然会是一条关键的途径。

但问题恰恰在于,长久以来在时尚研究领域中,身体性往往是一个容易被忽视,甚至被刻意遗忘的主题,其背后的缘由不难理解。首先,时尚成为一个相对严肃而深入的理论研究主题,是相当晚近的现象[3]。其次,单就时尚的直接鲜明特征来看,几乎也是与身体和身体性形成了截然的对峙,甚至对立。人类之所以穿衣打扮,不就是为了改变茹毛饮血的野蛮状态,进而演化为文明社会中的公民?甚至不妨说,用衣服来遮蔽、修饰,甚至改造“裸露的身体”,是推动社会演变和进步的重要标准与动力。文明人不仅越来越以赤身裸体为羞,而且愈发不知“纯粹”而“自然”的肉身到底为何物。

乔安妮·恩特维斯特尔(Joanne Entwistle)说得妙,脱离了衣服作为基本参照,我们甚至都全然不能理解“裸体”到底是怎样一种状态和体验[4]34。这一基本道理尤其鲜明地体现在三个密切相关的词语中,即“dress”“clothing”和“fashion”。根据丽贝卡·阿诺德(Rebecca Arnold)的提示,“dress”一词理应译为“服装”,因为它泛指从质料到形式、从行为到意义的普遍范域。进而,“clothing”一词就相应地译为“时装”,因为它往往指涉服装的“更为稳定而功能性的形式”[2]3。既然如此,那么“fashion”一词恰好与前面两个词形成鲜明的对照。一方面,时尚不同于服装,如果说后者倾向于材料和物质性,那么前者显然更注重形式、意义与价值;另一方面,时尚亦不同于时装,因为它不只突出御寒、蔽体等基本功能,更致力于创造、制造出兼具文化、审美乃至政治意义的整体性价值系统。如果我们暂且接受罗兰·巴特(Roland Barthes)的说法,将时尚系统类比于语言系统的话,那么也理应接受费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)在《普通语言学教程》(CourseinGeneral Linguistics)中的说法,将其视作一种社会制度③。此外,时尚与时装的另一个重要差异在于时间性,时装的变化有着相对缓慢而稳定的步调,其背后往往体现出比较持续,且贯穿的社会历史脉络。不同的时装,往往能够鲜明地彰显出一个时代的风范和气质。同样,时装的演变也往往是社会转型期的一个鲜明信号。但时尚就不同了,它不仅更新换代的速度飞快,而且几乎总是带着几分非理性[2]9和不可理喻的色彩。为何这样的时尚今年会流行、能流行多久,没人看得清,也无人道得明。或许正因为如此,丽贝卡·阿诺德才将时尚的本性界定为“含混性(ambiguity)或矛盾性(contradiction)”[2]3,因为它确乎是一个由各种复杂甚至矛盾的力量交织缠绕的复合体,它时快时慢,时而先锋时而复古,时而体现出全球化的风格,时而又鲜明地打上地域和民族的烙印,时而展现出社会制度的“强制性”(你应当这样穿衣!),时而又流露出自我表达的自由度(我就是想这么穿衣!)。说得俏皮一点,如果说时尚真的有什么本性的话,似乎正是没有固定的本性。

对于如此反本质主义的时尚,是否就只能进行实证性的具体描述,而根本无法或无须进行哲理性的思考?其实也并非如此。面对错综复杂的网络力量,就事论事的客观描述当然不失为一个可取的选择,但仍存在着另外两种同样关键的研究路径,我们不妨称之为谱系学的挖掘和主体性的体验。谱系学,强调深入洞察力量之间的主动与被动关系、强弱转换的格局④。体验,意在将客观的描述与主体的自我反思、自我掌控,甚至自我改变密切关联在一起。简言之,谱系学将尼采(Friedrich Wilhelm Nietzshce)“力”的概念视作时尚之思的初始与基本范畴,体验则将主体当作时尚之思的目的与归宿。

从谱系学的角度看,首要追问的便是在时尚领域和系统中,真正的、根本的主导动力到底是什么,是相对稳定、普遍而抽象的“社会意义”的建构,还是更为多变、多元的“力量场域”的开敞[4]36。即便将时尚视作一个生产、建构、传播乃至改变意义的制度系统,也依然呈现出颇为含混的面向。借用川村由仁夜(Yuniya Kawamura)的精准概括,时尚至少包含着无形与有形、制度与信念这两个相互对峙又密切交织的方面[2]2。从制度的角度看,时尚系统首先是无形无迹的。我们看到的、穿在身上的只是一件件时尚的衣服,但这些衣服怎么就交织关联在一起,进而形成一个大家都认同甚至遵守的价值和规范体系,除了专门研究它的学者,大概既没人关心,又无从了解。即便如此,这无形的时尚制度又必须与每一个追逐时尚的个体产生密切的连接,它不能只是暗中作用的“看不见的手”,而应具有一种说服力和感召力,让消费者从内心深处产生一种心悦诚服的信念。一件衣服是时尚的,一股潮流是时尚的,不只因为大家都默认、接受这套法则和体系,更因为每个人都真心诚意地相信,这样穿是美的,这样打扮是潮的。

外在的制度和内心的信念应密切勾连,彼此呼应互动,这也正是罗兰·巴特在名作《流行体系》(The Fashion System)开篇就明示的立场(见图2)。《流行体系》的根本立场虽然是将时尚制度和语言系统相类比,但实际上,它并非只偏重于外在的、近乎强制性的制度。比如,在该书的前言中,罗兰·巴特就开宗明义地点出时尚体系的双重基本运作:一是进行转译,二是激发欲望。转译显然偏向形式和制度的面向,尤其指时尚杂志和媒体的那种将“意象服装”转化为“书写服装”的作用[5]4。正是通过转译,物质性的服装转化为相对形式化的时装和时尚,进而建立起自洽而完整的时尚体系,进一步实现时尚体系的拓展与延伸,以及不同体系之间的转化和互通。简言之,转译并非停留在形式或符号层面,而是贯穿从物质到形式、从材质到意义的普遍范域中。如此看来,转译并不是一个恰当的说法,因为从服装到时尚的转化过程,不仅是一套既定的意义在不同层次间的转换,更是不断产生着新旧意义的更迭与跃变。

图2 《流行体系》法文版封面

对这些堪称纠缠曲折的转译和转化过程,罗兰·巴特在《流行体系》一书中进行了精辟而全面的研究。其实除了这一方面之外,罗兰·巴特还同时提及了“欲望”这一重要一极:“精于计算的工业社会必须孕育出不懂计算的消费者……激起欲望的是名而不是物,卖的不是梦想而是意义。”[5]3-4这段话至少提醒我们要注意两点,其一,时尚制度并非独立自存,相反,它依托于整个资本主义社会的计算和意义体系。正因为如此,它跟那种用“商品关系”取代“人际关系”的异化形态⑤产生了内在的、深刻的呼应。时尚制度无疑是资本主义制度中相当重要的一个从属和辅助动力。时尚体系宣传、售卖的不只是一件件单独的衣服,而是以总体性的象征体系为背景的“名号”。你买的不只是一个“物”,还是体系中的一个位置,由此获得了对自身社会身份的肯定与建构⑥。名号将物与身份关联在一起,进而赋予了商品意义,由此激发出消费者内心深处的信念和欲望:“买它就对了!”这就是“潮”的生活方式,你可不想成为一个被社会淘汰的失败者吧?是的,你“不懂计算”,因为你从来看不透时尚制度背后的门道和堂奥,但你就是发自肺腑地信奉着、追随着它。没错,时尚跟你自己的“梦想”无关,但当你花了大笔血汗钱购入全套“当季单品”之际,在你的内心深处会涌现出一种深深的满足感。

不过,罗兰·巴特对“转译”和“欲望”的阐释仍存在着至少两个明显的缺陷。其一,他所依据的主要还是时尚杂志中对时尚进行言说的语言系统,这就忽视了“意象服装”有可能建立起来的相对独立的“非语言”符号系统,也无法真正涵盖日后以网络和数字媒体为平台的时尚制度。其二,既然罗兰·巴特在开篇就提到了欲望这个鲜明指向主体性体验的方面,但为何随后在全书的论述中全然错失了这个要点,为何他花费了大量的篇幅和笔墨来细致分析符号性的关系,却几乎对时尚与个体间的体验性关系毫无涉及?

二、数字时尚:从身体到皮肤

对于前文最后的根本性质疑,仅就《流行体系》一书而言,答案似乎只有一个,即在罗兰·巴特看来,根本没有必要,甚至没有可能去论述个体的体验。因为在时尚制度中、在意义体系面前,所谓的欲望和体验都是被生产、被操控的结果,根本没有任何主动性含义。如果消费者根本没有主动的反思、选择,甚至行动的话,那谈不谈论体验这个向度又有何意义?

要想从根本上回应罗兰·巴特这个默认的前提,身体自然就成了一个要点。因为正是在身体这个权力与自我相互纠缠、彼此交锋之处,才真正激发出从被动的消费者向主动的主体进行转化的可能性。当然这也是以乔安妮·恩特维斯特尔为代表的所谓具身派时尚研究的基本立场和主导思路。在《穿衣的身体》(Body Dressing)这部重要文集中,两位编者在导言中就旗帜鲜明地倡导时尚研究者要挣脱巴特式“时尚-语言”体系的束缚,转向“具身性的实践”[4]4。即便我们暂且认同这个变革性的口号,但仍需回答两个根本性的问题,一是为何要转化,二是如何转化。

2.2 不同肥料增效剂对玉米叶绿素含量的影响 从表2可以看出,处理间抽丝期玉米叶绿素含量差异显著或极显著,各施用氮肥处理叶绿素值均显著高于不施氮肥处理的叶绿素值,施用肥料增效剂的处理叶绿素值高于常规施肥处理的叶绿素值,叶绿素最高为处理⑩,其次为处理⑨,但处理⑩与处理⑨无显著差异,说明施用肥料增效剂能提高叶片的叶绿素含量,从而使得玉米在生育期仍保持较高的光合效能,最终获得高产。

首先,为何一定要将研究的视角从语言系统转向具身维度?除了受到近来日益兴盛的身体研究热潮的波及,想必还要有更深层次学理上的依据。而这个依据,正是前文所提到的隐藏在《流行体系》文本中的主体性难题。罗兰·巴特的结论是近乎悲观的,在时尚制度中,个体注定只能沦为被动的傀儡——“不懂计算”只剩“欲望”的消费者。但转向身体就能克服这个困境吗?还是反而加深了这个困境?显然这是乔安妮·恩特维斯特尔等人必须直面的一个挑战。初看起来,身体根本无法成为解脱的途径,而是更深的束缚。最强有力的证据当然来自米歇尔·福柯(Michel Foucault),尤其是他的《规训与惩罚》(Surveiller et punir),在这本书中,他论述了规训权力对个体所施加的从身体到灵魂的巨细无遗、全方位各层次的控制。既然如此,被动的灵魂和“驯顺”的身体,本来就是彼此勾连的一体之两面,向来都是规训机制需要牢牢掌控的两个维度。那么,单纯地从灵魂回归身体,又如何能够起到抵抗和激活的作用?当你心悦诚服地“信奉”着时尚体系时,你的身体也同样、同时在流畅自如地“践行”着各种时尚的指令和诉求。乔安妮·恩特维斯特尔等人当然也意识到了这个难题。不直面它,甚至不从根本上克服它,那么所谓的具身性理论就是一纸空谈。也正因为如此,她在《穿衣的身体》(The Body Dressed)这篇奠基性论文中,强调了身体转向的重要性,以及身体与服装的互动关系,随即就转向了对福柯规训理论的批判。乔安妮·恩特维斯特尔明确指出,至少在《规训与惩罚》一书中,米歇尔·福柯最明显的缺陷就是只看到身体的被动消极面向,根本未涉及身体自身的那种成为积极主动的行动者的力量[4]40。那么,又该引入何种别样的理论视角来对米歇尔·福柯的理论进行纠偏?现象学,尤其是莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的身体现象学是一个至为关键的灵感⑦。在乔安妮·恩特维斯特尔看来,身体现象学之所以能够成功地实现从身体向主体的转化,是因为其中的核心环节正是体验[4]42-43。自埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)开始,体验就已是现象学中的一个基本概念,它并非仅指向感知的初始层次,更是具有相关的两方面含义:一是回归前概念和前反思的意识与对象、自我与世界相互关联的最初纽带;二是强调自我与自身之间的直接内在的力量性关系和作用。简言之,当自我与对象相关之际,也在与自身相关,而无论是外向还是内向的任何一个方面,其根本的作用媒介、连接纽带都是体验性的,而非仅为感知或判断。

以具身性为基础的主体性体验原理,运用在对时尚制度的反思中颇为恰当。这个现象学的原理远比乔安妮·恩特维斯特尔所倚重的皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)和欧文·戈夫曼(Erving Goffman)的社会学理论更具有深刻的解释力,原因有二,其一,身体现象学很好地建立起内与外的沟通环节和连通纽带。显然,制度和欲望、时尚和自我之间并非直接互动,而是一定要经由身体这个中间环节。身体,既是个体得以表达的媒介,又是时尚制度得以施加渗透和控制的基本介质。正是在身体这个连通个体和制度、内部和外部的界面之上,权力和自我才实实在在产生着作用,甚至相互博弈和角力。其二,身体并不只是一个中性介质,还具有极为明显的能动性和建构力。身体不仅将多元、复杂的力量交织在一起,更是由此真正得以启动从被动向主动转化的主体性建构过程。实际上,自我最初就是在皮肤这个密切连接内与外的原初平面和界面之上建构起来的,这并不是一个太过夸张的说法。著名精神分析家迪迪埃·安奇厄(Didier Anzieu)就曾提出“皮肤自我”(The Skin Ego)的概念,并将其作为儿童早期心理发展中至关重要的环节[6]7。只不过,我们这里不拟照搬精神分析的理论,而是试图引申出两个不同的要点:一是“皮肤自我”并非仅仅是无意识层次的建构,相反,在日常的意识层面,它已经在运作了,而且是人类感知的主导力量之一;二是“皮肤自我”也绝不只是心理发展所谓的原始阶段,而是贯穿、伴随着心理成长,自我建构的每一个步骤。简言之,皮肤自我始终是自我体验的基准平面,而它的形态也伴随着内在和外在各种力量的变换交织而不断变化。在这一过程中,衣服和时尚始终是一个重要的、兼具建构和解构的主导力量。比如,艾柯(Umberto Eco)在论述服装时,就重点论及了“皮肤上的自我意识”(epidermic selfawareness),并将其形容为内在自我与外部世界相接触的最直接而切近的“边缘”[4]45。实际上,早在《理解媒介:论人的延伸》(Understanding Media:The Extensions of Man)这本里程碑之作中,马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)已然专辟一章谈论衣服和肌肤之间的亲密关系,他首先强调肌肤是介于内外之间的中介,即既可以被视为一种热量控制的机制,又可以被看作社会生活中自我界定的手段[7]141。但此中介并不局限于物理和生理层次,而是将意义与体验连接在一起,成为建构自我的主要动力。由此,马歇尔·麦克卢汉对衣服在当时所发生的变革给出了一个极具启示的概括,除了形式上的明显变化之外,最重要的还是对人类感知的深刻转变,也就是从视觉向触觉的转向。“现在的电力时代把我们引入一个新的世界,在这里,我们将以整个的体表生活、呼吸和倾听。”[7]143触觉这个关键官能的引入是至关重要的,它与视觉之间的差异恰恰对应着时尚研究中具身化和语言学这两个主流趋势。视觉首先将时尚作为一个隔开一段距离进行审视和反思的对象,进而将其建构为一个相对独立的符号系统,深入解读其意义。触觉正相反,它消解了距离,能够在衣服与肉体、自我的亲密关系中考察自外至内的各个维度和力量的错综复杂关系,进而不再仅将时尚“解读”为文本,而是将其“体验”为力量。在文本面前,大家似乎都只是消极的、被动的观看者甚至追随者,但在力量之中、在肌肤相亲之中,自我无疑生动而又强烈地感受到了从被动转向主动的契机。也正是在这个方面,我们有必要对马歇尔·麦克卢汉和迪迪埃·安奇厄的皮肤自我理论进行深刻的修正,根本的缘由正是当下世界的变革。

在集中对皮肤问题进行批判性反思的重要文集《经由皮肤思考》(Thinking Through the Skin)中,两位编者在导言中便明确指出,晚近以来的皮肤思考很有必要从“光滑”转向“脆弱性”[6]2。光滑无痕、洁白无瑕的肌肤,似乎向来是时尚界,乃至社会生活中一个近乎主流的“完美”皮肤标准。正因为如此,时尚工业、化妆品行业以及医疗机构等彼此连接,建构起一部日益庞大的“光滑”装置。但两位编者在这里所言及的光滑不只是对外表的描述,更是从触觉体验深入到自我建构。一方面,光滑的形态和标准伴随着不同的时代不断发生着变化,在当下的数字网络时代,光滑似乎更多地从更根本上与数字的光滑空间紧密关联在一起。光滑的界面、光滑的触屏、光滑的数字网络,它们与光滑的体表肌肤交织互渗,建构起一个日益延展,席卷社会生活各个领域的光滑表面。另一方面,在这个光滑平面上所建构起来的自我,虽然仍未彻底摆脱皮肤自我的基本形态,但在很大程度上已向数字自我转化。不妨说,肌肤的数字化和服装的数字化是两个相互勾连、相辅相成的本质性维度,由此合力将自我不断从肉体和有限的在世之基础连根拔起,转化为光滑的数字空间中近乎透明和空幻的幽影。有人会质疑,肌肤何以被数字化?确实,在晚近的人工智能乃至机器人研究中,人造皮肤是一个重要的前沿课题,而且愈发突破了人类中心的边界,不断实现着人类与非人类(other-than-human)力量之间的差异、开放的聚合与连接[6]235。但人造皮肤真的能改变人类肉身皮肤既有的形态吗?难道它们不只像服装一样,是附着在“真实皮肤”之外、之上的一层人造薄膜吗?它们真的能渗透进肌肤,甚至对内在的自我起到深刻的影响和改变吗?

对上述的根本性追问,似乎理应保持一种审慎又警惕的立场。人造皮肤不仅是“附着物”,更是“植入物”“改造物”。只不过,它们植入和改造的深刻作用并非真的通过植入芯片和线路,而是以数据收集和处理的方式不断消解身体固有的“深度”,进而将其彻底转化为透明光滑的数据流转的表面。正是在这个意义上,数字皮肤不仅将“光滑”这个数字美学的理想推向极致,更是在皮肤自我这个脉络上将皮肤提升为建构自我的终极力量。自我不再是内在的中心,不再是隐藏的堡垒,在人造皮肤的表面,它不断被翻转出来,被“转译”为信息,再进入更为广阔的数字空间的数据流通网络中。数字皮肤不仅让皮肤越来越光滑,也让自我变得越来越空洞和透明。当马歇尔·麦克卢汉将“触觉转向”视作社会变革的进步趋势时,他大概也没有想到,当视觉之“看”日益变成皮肤之“触”,当自我的体验日渐变成数据的模式之时,那最后导向的或许并非是体验的增强,而是压倒了主体性建构的最后一根稻草。以往,皮肤之下隐藏着真实的自我,现如今,则是在人造皮肤的平面之上流转着数字的自我,这是进步还是倒退,这是拯救还是毁灭?如果这就是元宇宙的未来,那么,还会有多少人会真心诚意地去赞颂、去憧憬?

三、结语:元宇宙里的“哥特风”

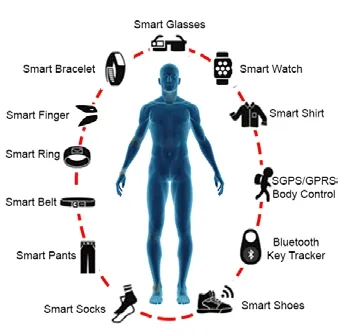

数字触觉、数字皮肤和数字自我的合体,看似已然是导向元宇宙的一个重要潮流,它是时尚与技术的合体,全面而深刻地改变着时尚的方方面面。从“质料”方面看,物质性的面料和织物日益经由技术的加工处理而与种种数据处理的部件密切关联在一起。越来越火热的机能风、户外风,甚至回光返照的赛博朋克风其实只是表象,在它们背后所显示出来的是愈发主导的“可穿戴技术”席卷性浪潮(见图3)。透明无形的数据与可见、可触质料的完美合体,这自然是元宇宙之时尚风的第一重要特征。

图3 可穿戴技术

第二重要特征是“美学”与“功能”,更准确地说是“意义”与“用法”的合体[8]。当然,也可以基于晚期路德维希·维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)的角度说“意义即用法”,但诚如前文所言,在时尚领域两者毕竟有着鲜明的差异。意义构成了一个有待解读的象征体系、有待遵循的规范系统。但功能就不一样了,它往往不带有鲜明的含义和目的,仅指向种种基本的需求,比如御寒、蔽体、通风等。但在元宇宙的时尚制度中,日常的功能与意义的追求开始难解难分地勾连在一起,甚至合为一体。数字皮肤的根本功能是什么?除了那些基本的生理需求之外,就是对身体和自我进行全面监控甚至调控。真实肌肤的功用说到底是在“保护自我”的同时,也为了“表达自我”[6]1。但数字肌肤正相反,它最终的功能是为了收集和汇聚数据,而保护只是一个次要和附带的效果。也就是说,它的功能与其说是“表达”自我,不如说是用尽各种手段来尽可能地“暴露”自我。诚如约翰·切尼-利波尔德(John Cheney-Lippold)所言:“伴随着生活之中不断进行的数据生产,我们身上总会有一些部分被汇集、存储、排序、索引和利用。”[9]如此一来,数字时尚背后的意义建构和制度维系的力量就不再只是审美的、商业的甚至意识形态的,而是众流归一,指向终极的数字治理。在资本主义社会的异化秩序中,人虽然最终难逃“不懂计算”的消费者之命运,但毕竟还能如乔安妮·恩特斯维尔所言的那般,用肉身来抵抗和思考。但到了数字治理的终极掌控装置中,连自我都变成了透明光滑的数据,那又谈何反思,何来抵抗?

注释

① 诚如丽贝卡·阿诺德所言,“时尚”虽然在各个领域中都广泛存在,堪称人类社会生活中一个典型的形式,但一般将“时尚”当作专有名词的时候,往往仅指服装领域的时尚。参见: ARNOLD R. Fashion: A Very Short Introduction[M].Oxford: Oxford University Press,2009:4。在本文中,也仅指狭义的“时尚(fashion)”。

② 笔者认为中文译作“超元域”更为准确,具体理由和说明参见:姜宇辉.正名、正本和正念:对元宇宙研究热潮的纠偏[J].探索与争鸣,2022(4):92-93.

③“语言是一种社会制度。”参见:费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆.1980:37.罗兰·巴特正是在这个意义上将“与语言相对应”的服装系统的特征界定为“结构化、制度化”(参见:罗兰·巴特.流行体系[M].敖军,译,上海:上海人民出版社.2016:15.

④ 参见:吉尔·德勒兹在《尼采与哲学》第 1 节和第 2 节中的阐释。

⑤“可见,商品形式的奥秘不过在于:…… 这只是人们自己的一定的社会关系,但它在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式。”参见:马克思.资本论:第一卷[M].2版.北京:人民出版社,2004:89-90.

⑥“借助于物,每个人以及每个群体都在某种序列中找寻他/她的位置,同时根据个人的发展努力地挤入这一序列之中。通过物,一个分层的社会出现了。”参见:让·鲍德里亚.符号政治经济学批判[M].夏莹,译.南京:南京大学出版社,2009:13.

⑦当然,福柯在晚年已经全面系统地提出了“自我关切”的主体性的建构可能,但在本文中,我们不拟追随这条线索,仅专注于恩特斯维尔的论证,进而展开深入的辩证。