工业遗产视觉景观化对其场所精神营造的影响

——以“合柴1972”为例

2022-11-15周颖,曹昊

周 颖,曹 昊

(合肥工业大学 建筑与艺术学院,合肥 230000)

目前国内对工业遗产场所精神的研究,主要集中在对物质环境中的人、场所和城市关系的探讨上。有学者指出当下的工业遗产改造是一种“造景”活动,而涉及到“景观”的构建,必然与媒介环境中影像的堆积相关。因此本研究将工业遗产场所的范围扩大到物质-媒介环境,并探讨新环境中场所精神的转向,为之后工业遗产的场所精神研究,提供一种思路。

1 视觉景观化改造

探讨视觉景观化改造之前,要引入“景观”的概念。“景观”最初是生态学和地理学术语,被看作是展现人与自然关系的文本。到了20世纪60年代,“景观”作为社会学术语成为法国哲学家居伊·德波(Guy Debord)景观社会批判理论中的关键词。居伊·德波认为:“景观”是“以影像为中介的人们之间的社会关系”[1]。充满吸引力的影像是“景观”的外衣,它引发了个体以及其日常生活的重新构建。构建的基础是个体对“景观”的无批判性认同和“景观”非暴力的同一性意识形态控制。“景观”的视觉性和控制性除了能够重塑人的社会关系,人的生活空间中的物性设施也受到了它的深刻影响。

当下,视觉的重要性被提升到一个前所未有的高度,城市中工业遗产改造采用视觉景观的生产策略,将老旧工业园区开发为具有视觉吸引力的文化、商业和旅游用地,从而吸引众多游客前来进行视觉消费。参与改造的政府、开发商、媒体和大众,在这场空间再生产运动中,通过权力博弈来实现各自的利益诉求。本研究探讨的“合柴1972”文创园,在改造中出现了多种视觉景观,下文将分别展开论述。

1.1 物质景观

“合柴1972”文创园相比国内其他的工业遗产有些特殊,在改造之前它是一所工业型监狱,工业生产便是囚犯的劳动改造。这所工业监狱先后经历了肥西新生窑厂、合肥砖瓦厂和合肥柴油机厂3个主要历史阶段。2018年安徽省合肥监狱由此迁离后,次年合肥市规划设计研究院将该区域规划为文化设施用地,共12.39 hm2,编号为1~11的区域已经进行了初步改造(图1)。2019年10月,一期改造完成的“合柴1972”文创园投入运营,老旧监狱在新时期实现了自己的华丽转身。

合肥监狱作为行使国家权力的机构,其惩罚功能对普通大众造成了一种天然的威慑力,然而监狱的隔离功能所带来的隐秘感,又给墙外的人们制造出渴望窥视其内部的想法。现在封闭的场所大门敞开,只有四周高大坚固的围墙、转角的瞭望塔(图2)、残留的铁丝网、随处可见的改造标语、车间门口的计分板等,不时发出“这里曾为工业监狱”的暗示,这正是“合柴1972”文创园的独特之处。

图2 围墙转角瞭望塔

在改造之前,园区内不少建筑主体和构筑物处于荒废状态,部分墙体坍塌,植物丛生,损毁严重,但并没有影响到整个场所的氛围气质,反而增强了一定的历史厚重感。“合柴1972”文创园与国内大多数20世纪50年代兴建的工业建筑相仿,在风格上有着极强的连续性。这种深受时代氛围影响的原“苏联式”工业建筑,给人印象最深的便是外墙的红砖。粗旷朴实的红砖将园区内部功能各不相同的建筑单体相互串联,塑造出最原始的工业肌理和连续稳定的整体感。

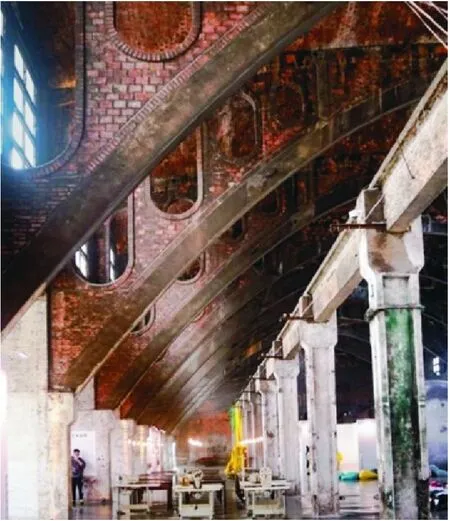

通过实地考察发现,在建筑造型方面,厂区建筑多为单层空间,为了保证厂房内部的空气流通,墙体顶部通常设有一层通风口,覆盖其上的屋顶有坡形和桶形两种形式。体量较大的空间采用了桶形屋顶相连的建造方式,以将屋顶的质量合理分配到内部的框架结构上。在材料选用方面,由于该工业园区使用时间跨度较大,厂区中不管是建筑外墙还是内部细节都存在着大量新老共生的情况,比如厂房内部的框架梁,受到各个时代技术和成本的影响,有预制-钢筋混凝土结构的,也有钢结构的(图3)。在平面布局方面,2条贯穿南北的道路将场所内部划分成3个部分,工厂建筑主要分布在东片和中间区域,西片是开阔的草地,上面伫立着烟囱和水塔。横向和纵向的棋盘布局方式,导致厂区建筑之间的组合缺少节奏感和韵律感。以工业生产为目的的布局方式,侧重点在于通过契合生产流程,来获得最大化的生产效率,其实用性是远远超过表现力的。

图3 厂房内部框架梁对比

尽管园区中的色彩、造型、材料和组合方式有些单调且缺乏美感,但该场所在从工业空间转变为展示空间后,美学方面考虑的缺失在叙述工业文明和引发集体回忆方面却是恰到好处的。不加修饰的原始材料、完全裸露的内部结构,与都市中大量过分矫饰的商业化场所相比,其中蕴含的刚性的、强烈的、带有秩序的张力,一下子将参观者推入了时空隧道,回到了20世纪国内工业刚刚起步的大生产时代。

为了使园区与四周高耸的商业住宅和现代化设施之间维持令人震撼的差异感,并保持场所的工业历史氛围。在改造中,始终秉持着保持旧有风貌基本不变的原真性准则,适当加入新材料和建筑内容,用这些小的变奏来打破厂区的沉闷。站在西片空旷的草地上,仰视园区之外的高楼,场所“内部”与“外部”的分野是极其明显的。都市环境所形成的围合空间,令文创园的场所感得到了进一步地强化。

由以上的分析可知,这所工业监狱本身就带有强烈的视觉特质和场所感。在物质景观改造中,依托原有的物质基础,场所的视觉性得到了进一步的升级。不少艺术家介入进来,结合监狱自身特点,在场所四周的高墙上通过壁画、雕塑等作品来具现观看者与监狱之间的关系。观看者由场所引发的心理层面的活动,例如对监狱符号的想象、对逃离束缚的冲动、对向内窥探的欲望,从依托围墙存在的作品中都可以感受到(图4)。

图4 装置作品《编号1972》——越狱的熊猫

场所之内的开放区域包括了合柴时光展厅、合肥家电故事馆、合肥当代美术馆、商店、餐厅等展示和商业空间。正如建筑学家布劳恩(Michael Brawne)在《建筑的思考》中提到的:“为了解过去,我们依赖于某些形式的文献……依赖于契约、账簿、一座建筑、绘画、照片……就建筑而言,我们必须严重依赖于,尽管不是唯一的,视觉方面的证据”[2]。时光展厅中收集的20世纪70年代到90年代当地的日常生活物件、工厂留存的生产档案、器材等,作为触发集体记忆的视觉证据,成为场所精神的具现中介。

1.2 媒介景观

“合柴1972”文创园在物质景观生产的同时,也伴生出与之相应的媒介景观。从开始改造到开园之前,各种预热信息不断涌现。仔细搜寻新闻网页、百家号、本地公共号、文创园官方账号、自媒体等各个线上渠道的相关内容,几乎可以完整拼凑出园区的改造过程。从初期规划到建设招标、从业界专家开会商讨到艺术项目引进,每一个事件节点都在媒体世界中留下了记录。也是在这样一个过程中,“合柴1972”文创园的媒介景观在虚拟世界中逐步被构建出来。

媒介景观并不能简单理解为图片和影像的堆积,根据法国哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault)的权力理论,媒介景观本质上是一种权力关系。这里的权力并不是传统意义上的具有统治性的集中的宏观权力,而是后现代微观的去中心化的权力。以往权力总是被看作为一种物,谁拥有了权力就像拥有某种商品或财产,就能运用这种权力来统治和控制其他人[3]。但是福柯认为权力是“一个永远处于紧张状态的活动之中的关系网络”[4],并通过规训参与主体这样的权力策略进行运作。这里的主体既有官方的权威的,也有普通的大众的。由于媒介景观是通过观看的方式建立关系并施加影响的,与权力关系网络中主体的视觉文化认知密切相关,因此媒介景观属于一种文化权力,是一种心理的、文化的、观念的控制力[5]。

以“合柴1972”文创园来分析,媒介景观通过视觉形式的“看”与“被看”对主体进行规范化训练,从而深刻影响到“合柴1972”园区的改造方式、运营模式和人与场所互动的各个方面。参与媒介景观生产的主体以图片和影像为中介,来打造自身的影响力。图片和影像中经过“美化”的场所脱离了一般工业生产的乏味,贴上“工业文化”“城市记忆”“当代艺术”的标签,成为媒体环境中视觉审美化的文化符号。在如工业批量生产一般的传播过程中,低成本、即时化和大众化使媒介景观生产的速度极大提升,影响力也更为广泛。

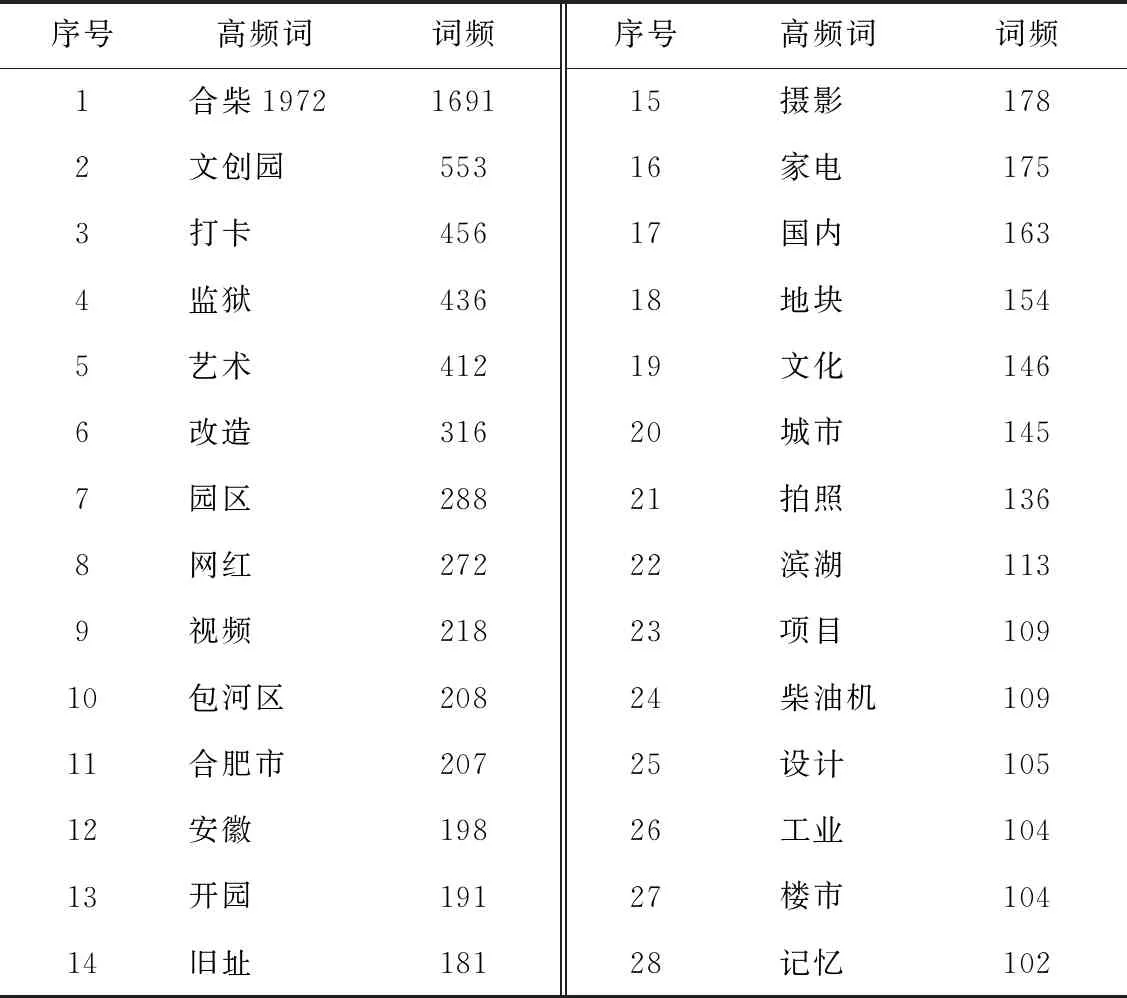

本研究通过对网络上获取到的,有关“合柴1972”的1337条文本数据进行清洗和分析,得到了词频100以上的相关性词表(表1)。可以看出“打卡”“网红”“艺术”等高相关性的词汇,证实了媒介景观是一种心理的、文化的、观念的控制力,并且会对物质场所造成影响。此外,“文艺”“创意”“楼市”“楼盘”等词也显示出媒介景观的生产受到文化和经济价值的驱使。媒介环境中,人们对视觉景观所带来的感官刺激、情感体验和文化认同的追求,使场所的视觉文化特性不断显现,场所精神的内容不断丰富。

表1 “合柴1972”相关性词

2 场所精神的视觉化转向

2.1 物质-媒介环境中的场所精神

关于场所精神,首先会存在这样的疑问:抽象的精神是本身就独立存在还是必须依附于物而存在?哲学家胡塞尔(Edmund Gustav Albrecht Husserl)认为,精神或意义是人与物互动之后所产生的,意义的产生需要以互动为前提。而他的学生海德格尔(Martin Heidegger)则认为我们身处一个充满各种“意义”的世界,精神本身就是存在的,只是通过人与物的互动逐渐显现。

以这两种观点为基础,不同学者对建筑场所精神如何存在的问题作出了两类解释。美国社会心理学家ALTMAN和人类学家LOW在《地方依恋》中指出,场所精神存在的前提是人在场所中投入意义[6]。而加拿大地理学家RELPH则认为:“场所精神作为场所的特性根植于环境之中,并在变迁之中保持不变”[7]。挪威建筑学家诺伯舒兹的场所理论也是以海德格尔的存在主义哲学为基础,他将场所精神定义为场所的本质,经由具体的物,如材料、造型、结构和色彩等显现[8]。

从现象学角度出发,尽管众多观点不尽统一,能够肯定的是场所精神与环境,以及环境中的互动存在着必然联系。抽象的意义来自于具体的场所,来自于人们每天的活动事件,是带有环境和行为属性的。改造之前,“合柴1972”文创园的场所精神与工业化的物质环境和围绕工业生产主题的人类活动息息相关,在以视觉化为核心的改造过程中,制造出了超出真实物质界限的媒介景观,场所的范围从单一的物质环境扩大到物质-媒介环境,其中夹杂着区别于物质实体的虚拟部分。当人与虚拟的环境互动时,产生的意义是否依然与环境和行为相关,需要进一步讨论。

其实不难发现媒介景观中所展示出来的内容,是通过观众的体验视角来构建一个与真实环境相仿的情景。例如“合柴1972”文创园在线上社交平台发布的展览资讯,会通过影像来对观众在参观时所到达的场所和浏览的内容进行概述,甚至会增加布展的花絮来强化观展的体验感。可以看到,媒介环境的真实不因为它的抽象和视觉化而受到影响,只要为观看者创建一个可感的情景,媒介场所也就具备了基本的真实感。

此外,即时通信技术实现了信息的瞬时传播,物理环境中不在场并不影响媒体环境中的在场。例如在“合柴1972”文创园中举办的文化艺术类赛事,人们可以选择到园区中观看,也可以在任何地方通过网络直播平台关注实时赛况,这对比赛场所中氛围感的传递不造成任何阻碍。观看者所表现出来的情绪和行为虽然由媒介环境引发,却是实际产生了的,因此“合柴1972”文创园的物质-媒介环境中的虚拟部分并不阻碍人与环境的互动,也不影响场所特性的表达,反而对场所精神的边界进行了扩张。

2.2 场所精神视觉美学化

“合柴1972”文创园在改造中生产出的物质景观和媒介景观,将场所中所蕴含的历史价值、群体认同和城市记忆等抽象内容用美的方式展示出来。在满足大众审美日常生活化需求的同时,也提供了全新体验和视觉享受。人们可以参与到媒介景观的生产之中,也可以在互动中对物质景观进行重新构建。

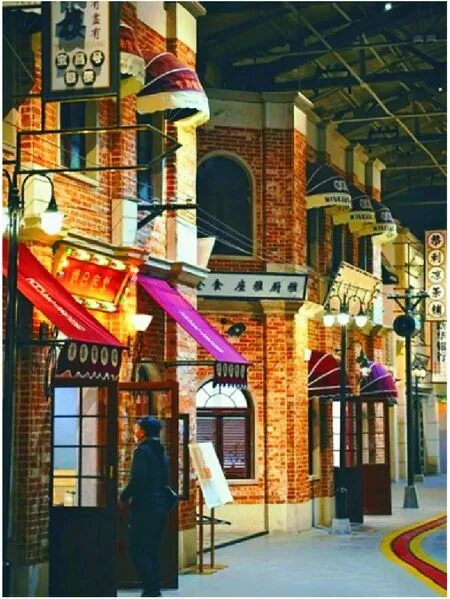

园区东片的合肥家电博物馆,依托合肥在全国家电产业中的重要地位,对家电的发展历史、现状和未来方向进行展示,从而具现家电文化与城市文脉之间的紧密关系。场馆中还原了20世纪三四十年代的合肥火车站和城市街景,参观者可以买一张火车票搭乘室内的“蒸汽”小火车,也可以在复古集市中体验民国风情(图5)。折衷主义与符码混合的繁杂风格[9],对传统的精英文化实现了颠覆,艺术与日常生活的界限在此消失,人们对理想的美的现实追求也得到了满足。

图5 合肥家电博物馆中的民国风情街道

为了充分激发文创园的活力,园区内持续举办的各种活动成为焕发生机的关键。当下的“合柴1972”文创园,经过几个月的运营和持续改造,正逐步发展成合肥市内新兴的文化聚集地。由厂房改造成的合肥当代美术馆和几处艺术空间,成为艺术事件的催生容器,当代艺术和工业文明得以在此碰撞。艺术展览、文化集市、社区剧场等活动,成功吸引了大批游客前来参观体验。这一切都是物质场所视觉化改造策略的内容,在充分展示文创园的视觉优势的同时,也丰富了观看者的视觉感受,为场所精神的视觉化转向提供了体验和想象依据。

场所精神视觉美学化更深刻的体现在于人们对场所精神的感知方式之中。物质-媒介环境背景下,场所意象的感知客体逐渐超出了美国建筑学家凯文·林奇(Kevin Lynch)强调的真实的物。道路、边界、区域、节点和标志物[10]这五元素也可以作为影像中的一部分,并使影像具备可意象性。由于场所借助图像来展现自身,视觉的不断扩张使场所逐渐被观看者把握成图像。当物质性的场所通过技术变成纯粹的视觉表象后,表象与真实之间的界限变得模糊。因为图像可以“真实”记录场所,甚至比真实还要“超真实”,真实与表象之间难以区分,表象也就成了真实本身。

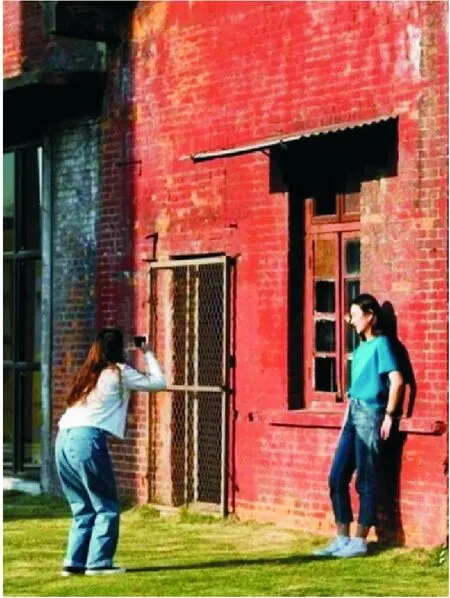

人们在文创园中拍照打卡、发送动态,大量图像和影像伴随观看产生,更多的媒介景观被制造出来(图6),并不断对真实场所产生影响。被展示的图像都具备美的共性,在展示之前是经过精心美化的,这样的展示方式使场所的视觉美学化得到了加强,对场所精神的感知也更依赖图像的传播。媒介景观生产者在与实体场所之间的互动中展现自身、表达感受,“审美体验本身的精神性在这个过程中似乎正在转化为感官的快适和满足”[11],这是一个明显的“视觉转向”和“转向视觉”的过程。

图6 拍照打卡进行媒介景观生产

3 结束语

“合柴1972”文创园由于其前身场所类型的独特性,使之具备了工业遗产和原合肥监狱的双重标签。这些特性继而延续到改造时生产出的物质景观和媒介景观之中,成为唤醒城市记忆和延续城市文脉的有利因素。然而,在当前的城市更新背景下,它的改造又是带有普遍意义的。可以发现在物质-媒介环境中,工业遗产改造发展成一种制造景观的行为。其场所精神也以一种全新的、视觉化的、感性的方式向人们显现出来。在新的环境下,正如“合柴1972”文创园一样,接受场所精神的视觉化转向,并通过视觉来平衡景观中各主体之间的权力关系,从而获得最大化的社会效益、文化效益和经济效益,这种方式是后来的工业遗产改造可以参考的。