基于“量-质-域-流”的太原市水资源承载力评价

2022-11-11丁相毅石小林凌敏华王淑丽张燕燕栗冯凯

丁相毅,石小林,凌敏华,王淑丽,张燕燕,栗冯凯

(1.中国水利水电科学研究院,北京 100038;2.郑州大学水利科学与工程学院,郑州 450001;3.华北水利水电大学地球科学与工程学院,郑州 450046)

受到气候变暖和人类活动强烈影响,水资源供需失衡、地下水超采、水污染、水生态损害等问题日益突出,水资源问题已成为制约区域经济社会可持续发展和生态环境健康稳定的重要因素[1]。2014年,习近平总书记提出“城市发展要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则”,明确要把水资源作为最大的刚性约束;新时代治水方针中的“空间均衡”就是主要针对水资源承载而言的,要在空间上实现经济社会系统面临的水压力与水资源系统本身的支撑力之间的平衡[2]。因此,进行水资源承载力的研究对实现水资源与经济社会、生态环境协调发展具有重要意义。

承载力原为一个物理量,其思想最早起源于古希腊亚里士多德时代,是指物体在不发生任何破坏时所能承受的最大荷载[3]。1921年Park等[4]在有关的人类生态学研究中首次提出了生态承载力的概念,指某种生物在一定环境条件下可以存活的最大数量。至20世纪70年代,地球环境恶化、生态破坏和资源枯竭等问题日益严重,越来越多的学者将承载力用于资源、环境、人口、经济等领域,主要研究各类资源或环境在面临人类活动影响下的最大承受能力和发展极限,大量开展了土地承载力、环境承载力、资源承载力等方面的研究。目前,国外水资源承载力研究相对于国内较少,国外的水资源承载力研究大多将其纳入可持续发展理论中[5],关于水资源承载力的概念多以“可利用水量”“水资源供需比”等进行定义[6-10]。国内关于水资源承载力的研究始于20世纪80年代:以中国科学院新疆课题组对新疆的水资源现状和潜力评价研究为开端[11];此后随着国家可持续发展战略的实施,水资源承载力的研究成为资源环境的热点研究领域之一,国内学者们围绕水资源承载力的概念、内涵、表征指标、评估方法等方面开展了大量研究,并提出了相关的诸多概念[12-16]、内涵[17-18]和方法[16-19,21]。总的来说,水资源承载力研究范畴大多集中于水资源的水量、水质2个维度,对水资源的水域、水流维度涉及较少,随着生态文明理念的深入人心和水生态文明建设的持续推进,水域、水流等要素对水资源承载力的重要性日益凸显。

2018年3月,国务院正式批复同意太原市以资源型城市转型升级为主题,建设国家可持续发展议程创新示范区,实施水资源节约和水环境重构,探索制约可持续发展重大问题的系统解决方案。然而太原市是我国典型的资源型城市,人均水资源占有量低、地下水超采历史欠账严重、水污染与水生态破坏严重,水资源问题已成为制约其生态环境保护与高质量发展的重要“瓶颈”。因此,在新时期国家和地方重大实践需求下,拟以水资源多维承载要素解析为基础,开展太原市水资源承载力评价研究,以期为太原市资源型城市转型升级和高质量发展提供技术支撑与决策支持。

1 研究区概况

太原市是以输出能源、原材料、矿山机械产品为主要特征的全国重要能源重化工城市[22],是山西省的政治、文化、经济和信息中心,地处山西省中部、晋中盆地北端,华北地区黄河流域中部,汾河中上游地带。全市东、西、北三面环山,中、南部为河谷平原,地形地貌复杂多样,境内分布有山地、丘陵、平原、谷底和盆地等,其中山地4 528 km2,占总面积的64.79%,丘陵占12.90%;地形北高南低呈簸箕形,海拔最高点和最低点分别为2 670 m和760 m,平均海拔约800 m。受西伯利亚冷空气和东南海洋湿热气团的影响,全年光照充足、昼夜温差大,气候干燥,降雨少而集中,春季升温迅速,夏季湿热多雨,冬季寒冷干燥,干湿季节分明。2018年全市水资源总量61 539万m3,其中,地下水资源量45 465万m3,地表水资源量23 451万m3,人均水资源量为139.2 m3,远低于国际上人均占有量500 m3的极度缺水警戒线,属于典型的资源型缺水城市。

2 基于“量-质-域-流”的区域水资源承载力评价指标体系构建

2.1 水资源多维承载要素解析

随着经济社会的发展和对水资源承载力认识的逐步深入,水作为基础性资源所承载的对象和对水要素利用的方式不断得到丰富和发展,水资源要素的利用从早期的取用和消耗水资源量(量)为主,逐步拓展到污染物受纳(质)、水域空间利用(域)、水能资源开发(流)[23]。因此水资源超载问题也相应包括4个方面:水量被过度取用,即地表水和地下水利用超过了水资源的更新能力,一旦人类使用水量(包括跨流域调水)超出了可更新的水资源量,就会导致该区域水资源处于超载状态,可能引发地面沉降、海水入侵、水生态退化等问题;超量排污,即入河污染物超过了水体自净能力或水功能区划水质目标要求(环境容量),导致水体污染、水环境受损等问题;水域空间被过度开发和利用,即为满足城镇化和工农业生产等经济社会活动发展需求,过度开发和利用河湖湿地,导致自然水生态空间不足、水域生态系统退化等问题;水能资源被过度开发,即修建大量水电站,造成自然水文过程被过度扰动或自然流态被过度阻隔,引发河流断流和水生态系统退化等问题。水量、水质是影响区域水资源承载力大小的承载主体,既受人类活动影响同时也制约人类活动,属于经济社会可持续发展的指标类别,而水域、水流是影响区域水资源承载力大小的主要约束因素,为低影响开发下生态健康恢复主体,属于生态环境健康的指标类别[24]。

2.2 水资源承载力评价指标体系

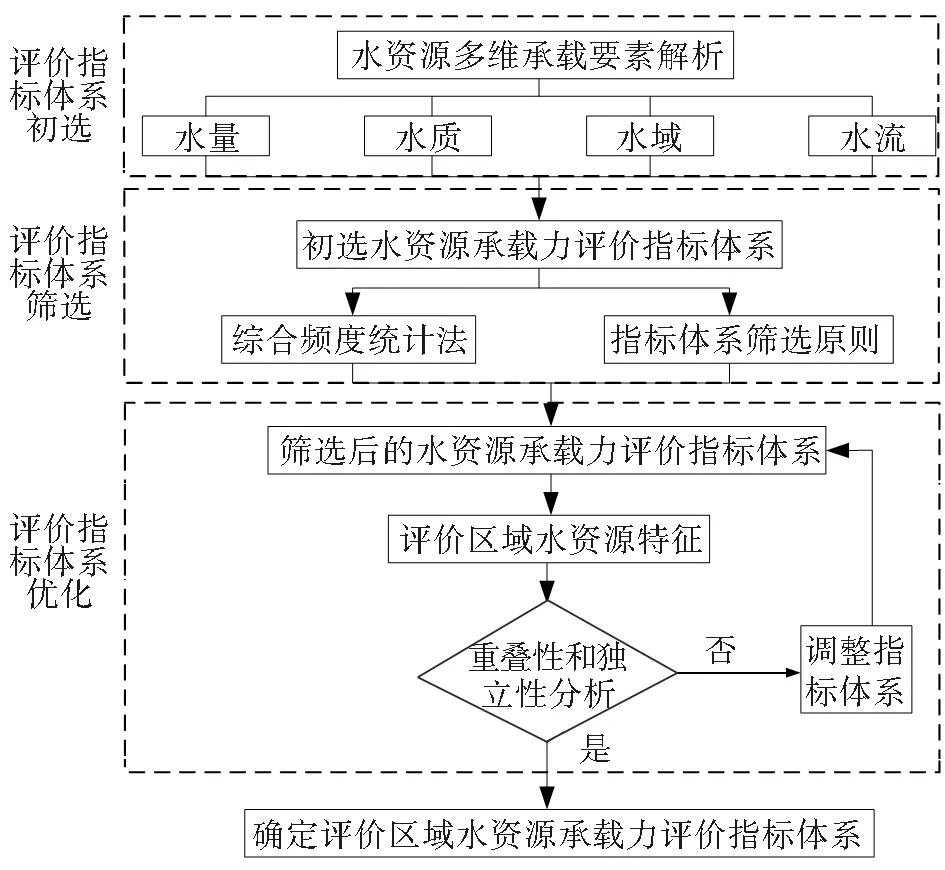

水资源承载力评价指标体系是基于对水资源承载力内涵的客观认识,能从本质上反映影响水资源承载力要素的各个具体因素[25],但是影响水资源承载力要素的具体影响因子众多,如何选择少量的指标,全面、清晰地表达水资源承载力尤为重要。本文指标体系的构建主要分为3个步骤(图1):评价指标体系的初选;评价指标体系的筛选;评价指标体系的优化。

图1 区域水资源承载力评价指标体系构建流程

评价指标体系的初选。基于水资源多维承载要素基础解析,初步构建水资源承载力评价指标体系。其中:水量维度可重点考虑水资源自然禀赋、水资源开发利用情况、经济社会发展和生活用水水平等;水质维度可重点考虑水功能区纳污能力、河湖水质现状、河湖污染物排放情况以及废污水处理水平等;水域维度可重点考虑水域空间开发利用现状以及生物多样性等;水流维度可重点考虑水系的连通性和水体流动性等。

评价指标体系的筛选。在查阅国内外有关水资源承载力评价指标体系构建文献的基础上,采用综合频度的统计方法并遵循科学性与目的性相结合、完备性与独立性相结合、代表性与可操作性相结合、系统性与层次性相结合等指标选取原则,筛选出常用的评价指标,提高评价指标的代表性,构建应用比较成熟的水资源承载力评价指标体系。

评价指标体系的优化。根据评价区域的水资源状况、社会经济发展情况、用水结构和关系、气象环境等实际特征并进一步考虑和分析评价指标之间的重叠性和独立性,优化区域水资源承载力评价指标体系。太原市降水量少且人均水资源占有量低,引入水在太原市经济发展用水和生态环境保护用水等方面起着至关重要的作用,因此将“引入水占用水比”和“河流生态补水比例”分别新增入太原市水量维度和水流维度评价指标中;太原市水污染严重,2021年4月生态环境部通报了太原市清徐县水污染严重问题,通报指出稳定消除劣Ⅴ类水质的目标还未达到,因此将“劣Ⅴ类水质占比”新增入太原市水质维度评价指标中;太原市水土流失严重,山西省地处黄土高原东部的黄河中游,是全国水土流失最为严重、生态环境最为脆弱的省份之一,而太原市作为山西省的经济、政治、文化发展的中心,城市化进程不断加快,采矿、修路、垃圾排放等进一步加剧了太原市水土流失,因此将“水土流失治理率”新增入太原市水域维度评价指标中。

基于上述步骤,构建基于“量-质-域-流”的太原市水资源承载力评价指标体系,见表1。

表1 基于“量-质-域-流”的太原市水资源承载力评价指标体系

表1 (续)

3 基于SIM-P法的水资源承载力评估模型构建

水资源承载力评价计算引用左其亭教授[26]提出的“单指标量化-多指标综合-多准则集成”量化方法(SMI-P法),该方法广泛应用于水资源承载力评价计算且得到了科学的评价结果[27-30]。

3.1 单指标量化

由于水资源承载力评价指标的量纲不完全相同,为方便计算和对比分析,通过分段线性隶属函数μk(x)=fk(x)(五节点隶属函数描述法),将各指标值统一映射到[0,1]上,得到各评价指标水资源承载力指数[31]。正向指标和逆向指标的水资源承载力指数计算表达式分别为

(1)

(2)

式中:μk为第k个指标的水资源承载力指数,k=1,2,…,n,n为评价指标个数;ak、bk、ck、dk、ek分别为指标k的特征节点值,分别表示指标的最差值、较差值、及格值、较优值和最优值;xk表示第k个指标的实际值。

3.2 多指标综合与多准则集成

多指标综合。根据各准则层评价指标的水资源承载力指数,综合得到各准则层水资源承载力指数Et,即各维度层水资源承载力指数,计算公式为

(3)

多准则集成。根据准则层水资源承载力指数,按照权重加权平均计算,集成得到目标层的水资源力承载指数,计算公式为

(4)

3.3 权重确定

科学合理地确定评价指标权重对于水资源承载力评价结果具有至关重要的作用。统筹考虑主观赋权法和客观赋权法的优势,采用主客组合赋权法综合确定评价指标权重。其中,主观赋权法采用层次分析法,客观赋权法采用熵权法。由于篇幅限制,层次分析法和熵权法计算步骤和组合权重计算公式可参考文献[25]。

3.4 评价等级划分标准

水资源承载力等级划分是确定水资源承载力评价结果的重要步骤,根据SMI-P评价方法可知,水资源承载力评价结果均为0~1,且由五节点隶属函数描述方法可知,0、0.3、0.6、0.8、1.0是其评价结果中的重要节点,结合以上参数的特征,参考国内外相关学者[26,32,34-35]对水资源承载力评价等级的划分情况,根据水资源承载力指数,对水资源承载力等级进行了划分,见表2。

表2 水资源承载力等级划分

4 太原市水资源承载力评价

4.1 数据来源

太原市水资源承载力评价基础数据的主要来源包括:《太原统计年鉴》《中国水利统计年鉴》《中华人民共和国水文年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》等统计资料;《太原市水资源公报》《太原市环境状况公报》《山西省水资源公报》《太原市地表水环境监测年报》等公报资料;《太原市土地利用总体规划》《太原市生物多样性和湿地保护规划》《太原市生物多样性调查报告》《太原市湿地资源调查报告》,以及全国一次和二次湿地调查成果等规划调查资料和太原市高清卫星影像、太原市大水网工程图等。

4.2 太原市水资源承载力评价指标特征节点值确定

水资源承载力评价指标特征节点值(评价指标标准值)确定是水资源承载力评价中的重要内容。参考国内外相关文献研究成果[20,35-37]、国家以及相关行业标准和规范、水利相关规划等,结合太原市自身的水资源状况、社会经济发展情况、气象环境等实际特征,综合确定太原市水资源承载力评价指标特征节点值,见表3。

表3 太原市水资源承载力评价指标特征节点值

4.3 评价结果与分析

利用太原市水资源承载力评价指标特征节点值(表3),将2009—2018年太原市评价指标数据代入基于SMI-P法的水资源承载力评估模型,计算得到2009—2018年太原市水资源承载力指数,并依据第2.4节水资源承载力等级划分结果(表2)确定太原市水资源承载力状态。2009—2018年太原市水资源承载力评价结果见表4,2009—2018年太原市水资源承载力变化趋势见图2。

表4 2009—2018年太原市水资源承载力评价结果

图2 太原市水资源承载力变化趋势

4.3.1水量维度承载力评价

从表4可以看出,2009—2015年太原市水量维度承载状态为超载,2016—2018年为临界超载。这说明太原市水量维度承载力整体状况有所改善,但是用水形势仍然较为紧张。太原市水量维度临界超载的主要原因分析如下:太原市是全国重要的重能源化工城市,大规模的能源开发和机械化工生产导致需水量急剧增长和水体污染严重,由于地表水资源短缺,只能长期超采地下水,造成地下水水位下降、泉水断流、地面沉降等一系列环境和地质问题;为缓解太原市缺水形势,2003年10月引黄一期工程正式向太原供水,与此同时太原市政府启动城区关井压采,近年来日供水量稳定在26万m3左右,引入水占总用水量的比例提升至15.4%,地下水开采系数降至0.63,有力保障了太原市生活、生产用水需求,对支撑太原市经济社会可持续发展、保护生态环境起到了十分重要的作用;此外,太原市大力推进节水型农业建设,农田灌溉水有效利用系数提升至0.56,提升了农业节水水平。

从图2可以看出,太原市水量维度承载力指数总体上呈波动上升趋势,其中2009—2015年波动较为剧烈,2011年急剧上升,2015年下降幅度较大,2016—2018年呈缓慢上升的状态。分析影响太原市水量维度承载力的因素,总结造成该现象的主要原因如下:2011年太原市降水量达到634 mm,比太原市多年平均降水量498.05 mm(1956—2018年)多27.3%,水资源数量增加,水量维度承载力增大;2015年太原市降水偏少,只有452.7 mm,比太原市多年平均降水量低10%,水资源数量减少且该年万元工业增加值用水量38.24 m3/万元,高于太原市历年万元工业增加值用水量,用水负荷增大,从而导致水量维度承载力降低。

4.3.2水质维度承载力评价

2009—2018年,太原市水质维度承载力指数在2009年最小,仅为0.121 1,2018年最大,为0.444 0,太原市水质维度承载状态由严重超载变为超载。这说明太原市水质承载状况整体上有所好转,但是水质维度承载力指数仍然较低,且目前水质维度仍处于超载状态,太原市水污染治理工作未来仍需加大力度。太原市水质维度超载的主要原因分析如下:2018年,汾河太原段水质为重度污染,主要超标污染物为氨氮、总磷和五日生化需氧量,国家和山西省考核的9个地表水例行监测断面中,市区汾河祥云桥下游河段的小店桥、温南社、韩武村(国家考核断面)3个断面及清徐县白石南河出境美锦桥断面常年为劣Ⅴ类水质,与国家和山西省的要求相比,还有很大差距,汾河水污染治理面临的形势异常严峻;太原市水污染历史欠账严重,太原市水功能区水质达标率常年处于73%左右,劣Ⅴ类水质占比常年处于44%左右,距离完成消除劣Ⅴ类断面约束性指标的任务还很艰巨;此外,水污染治理重点工程进度缓慢,不能如期发挥治污作用,严重影响汾河水质改善进度,特别是城镇生活污水处理能力不足、管网不健全、雨污不分流等问题突出。

从图2可以看出,太原市水质维度承载力指数总体呈上升趋势,2009—2011年、2011—2013年水质维度承载力指数增速较大,2013—2018年水质维度承载力指数增速变缓。分析影响太原市水质维度承载力的因素,总结造成该现象的主要原因如下:2011年水功能区水质达标率由2009年的50%提高到62.5%,2013年水功能区水质达标率由2011年的62.5%提高到75%,水功能区水质达标率短期内得到较大幅度提高,快速提升了太原市水质维度的承载能力;2013—2018年水功能区水质达标率为70%~75%,劣Ⅴ类水质占比也始终保持在44%,污水处理率逐年提高,人均氨氮和COD排放量逐年减少,2013—2018年太原市水质维度承载能力缓慢提升。

4.3.3水域维度承载力评价

2009—2018年,太原市水域维度承载力指数在2009年最小,仅为0.219 2,2018年最大,为0.374 6,太原市水域维度承载状态由严重超载变为超载,说明太原市水域承载状况整体上有所好转,但水域维度承载力指数仍然较低,且目前水域维度仍处于超载状态,太原市水域空间被不合理侵占、河湖湿地退化以及水土流失等现象仍然严重,水生态环境保护工作未来仍需持续加大力度。太原市水域维度超载的主要原因分析如下:2018年太原市水资源开发利用率(不含引入水量)为127.11%,地表水资源开发利用率为177.79%,水资源利用效率只有57.50%,太原市水资源被过度开发利用,经济生活用水大量挤占城市环境用水;河道防洪堤防工程大面积压缩河道宽度,汾河宽度由历史上的2~3 km压缩至250~300 m,将历史上的水域、湿地变为良田,河道两岸的滩涂地被大量开发、利用,导致两侧的水域湿地面积不足,水生态严重破坏[39];水土流失依然较为严重,虽然目前太原市综合治理水土流失面积已超过30万hm2,水土流失治理率达到65%,但雨季行洪时,各边山沟道的洪水依然严重浑浊,边山支河数座缓洪池塘坝严重淤积,说明太原市水土流失现象依然较为严重,而且矿产资源不合理开发与弃渣乱堆乱放加剧了水土流失。

从图2可以看出,2009—2018年太原市水域维度承载力指数总体上呈上升趋势,2018年增幅较大。2018年太原市水域维度承载力变化较大的主要原因是水土流失治理力度加大,水土流失治理率由2017年的55%提高到了65%。

4.3.4水流维度承载力评价

2009—2018年,太原市水流维度承载力指数在2010年最小,仅为0.286 5,2018年最大,为0.507 0,太原市水流维度承载状态由超载变为临界超载。尽管太原市水流维度承载状况有所改善,但是只有2018年水流维度承载力指数大于0.5,说明太原市河流生态状况仍然十分脆弱,仍需加大力度持续推进河流生态保护、治理和补水等工作。太原市水流维度临界超载的主要原因分析如下:太原市降水量减少,导致河道产流减少,相关研究结果显示太原市年降水量呈下降趋势,气温总体呈上升趋势,干旱化趋势明显[40];汾河生态补水机制不够完善,致使位于太原市上游的汾河水质考核断面时常处于断流或低流量状态,而且汾河流域水库、闸坝等挡水建筑物影响导致每年只有60%河道面积只在汛期短期过流,过流时间一般不超过20 d;地下水水位下降致使泉水出流量减少,其中,太原市玄泉寺泉及兰村泉群于1988年断流,晋祠泉于1994年断流,进一步加剧了降雨产流的衰减形势;2008年太原市实施汾河清水复流、调引客水进行生态补水,补水措施一直持续到2018年万家寨引黄供水向汾河补水1亿m3后,水生态效益才逐渐显现,基本实现了汾河全年不断流。

从图2可以看出,2009—2018年太原市水流维度承载力指数总体上呈波动上升趋势,2018年太原市水流维度承载力指数增幅较大,从2017年的0.375 1上升到0.507 0。分析影响太原市水流维度承载力的因素,主要原因如下:2018年太原市河流不断流率与河流生态补水比例均增加,河流不断流率从2017年的75.62%提高到83.01%,从较差值水平上升到及格值;河流生态补水比例从2017年的1.93%提高到2.02%,从及格值水平上升到较优值。2009—2017年太原市水流维度承载力指数大部分为0.34~0.37,主要原因是太原市地下水超采历史欠账严重,地下水回升缓慢,地表水补水初期大部分渗漏地下,直到2018年生态补水的生态效益才开始显现,太原市汾河段基本实现全年不断流。

4.3.5水资源承载力综合评价

2009—2018年,太原市水资源综合承载力指数2009年最小,仅为0.251 1,2018年最大,为0.478 9,太原市水资源综合承载状态皆为超载。从图2可以看出,太原市水资源承载力指数呈上升趋势,其中2011年水资源综合承载力指数上升幅度较大,主要原因是2011年太原市降水量偏丰,水功能区水质达标率增大,导致太原市水资源综合承载力指数上升。

从1998年开始,山西省实施了4次汾河太原段综合治理美化工程,4次工程同时都兼顾了污水治理和绿化美化工程的建设,但每一次综合治理工程建设的主要任务又有所不同:汾河太原段综合治理美化工程一期主要集中在蓄水工程建设,二期主要集中在防洪排涝工程建设,三期主要集中在水土保持工程建设,四期主要集中在汾河生态补水工程建设。经过4次综合治理,汾河太原段的生态环境有了极大的改善,太原市水资源承载力逐年提升,其中水量和水流维度承载状态已经达到了临界超载。尽管如此,太原市水资源综合承载力仍然处于超载状态,尤其是水质和水域维度承载力仍然处于超载状态,说明太原市生态环境问题仍未得到根本性好转,太原市资源约束紧张、生态功能退化、环境承载力低等发展不协调、不可持续问题仍比较突出,未来太原市生态环境保护工作应主要集中在污水治理、湿地修复、水土流失治理等方面。

5 讨论与结论

5.1 讨 论

查阅国内外关于太原市水资源承载力评价的相关文献发现,共有3篇文献与本研究较为接近,分别是:2021年程芳芳[41]利用主成分分析法对2009—2018年太原市水资源承载力变化趋势进行了研究,得出太原市水资源承载力整体呈现波动下降的趋势;2018年李茜茜等[42]利用主成分分析法对2007—2014年太原市水资源承载力变化趋势进行了研究,得出太原市水资源承载力整体呈现波动上升的趋势;2015年尤龙凤[43]利用平均污染指数法对2004—2013年太原市水质变化趋势进行了研究,得出太原市水质污染程度呈下降趋势,但水质污染仍然严重。从前述3篇文献的结论可以看出,尤龙凤的研究与本文研究结论相同,而程芳芳与李茜茜等的研究结论则完全相反,笔者认为其原因可能有3点:其一,主成分分析法适用条件要求指标之间有较强的相关性(一般假设为线性关系)和严格的合理性,如果指标之间的关系并非为线性关系或者指标构建没有严格的理论基础和科学依据,那么就有可能导致结果出现偏差;其二,针对评价问题,提取的主成分必须能够给出符合实际的背景和意义解释,否则提取的主成分空有信息量而没有实际含义,这样的主成分是没有意义的;其三,主成分分析法采用的权重计算方法为客观赋权法,其缺点是赋权机制完全依赖评价指标的信息量数据,无法体现专家意见,导致赋权结果有时与实际情况相差较大。综合以上3点原因,导致程芳芳和李茜茜等作者对于太原市水资源承载力评价结果出现相反的结论。与这2篇文章不同,本研究中太原市水资源承载力评价指标的构建是以水资源多维承载要素解析等理论分析为基础进行的,指标初选有强有力的理论作为支撑,最终的评价指标体系在经过筛选的同时也进行了优化,整个评价指标体系构建过程拥有强有力的理论支撑和严密的逻辑;本研究中权重的计算方法采用的是主客组合赋权法,指标权重的确定更加科学合理;此外,本研究不仅对太原市水资源承载力变化趋势进行了研究,而且首次对太原市水资源承载状态进行了较为全面的评价和分析。实际上,从1998年开始,山西省先后实施了4次汾河太原段综合治理美化工程,在2003年太原市更是实现了引黄供水,这些措施使得太原市水资源状况得到了明显改善,水资源承载力整体呈上升趋势,本文的评价结果与实际情况也是相符的。

5.2 结 论

以太原市为研究区域,基于“量-质-域-流”4个维度构建水资源承载力评价指标体系,采用基于SMI-P的水资源承载力评价模型,评价太原市水资源承载力,分析影响太原市各维度水资源承载力指数变化以及临界超载/超载的原因,明确目前太原市水资源存在的问题及其未来水生态环境保护工作的方向。评价结果表明:2009—2018年太原市水资源综合承载力处于超载状态;从水资源量、质、域、流4个维度来看,各维度承载力指数均呈上升趋势,其中,水量维度承载状态由超载变为临界超载,水质维度承载状态由严重超载变为超载,水域维度承载状态由严重超载变为超载,水流维度承载状态由超载变为临界超载;尽管太原市水资源问题在不断改善,但太原市水污染治理、水生态环境保护、缓解用水矛盾和提高用水效率等任务仍十分艰巨,水生态环境问题也仍未得到根本性好转,太原市资源约束紧张、生态功能退化、环境承载力低等发展不协调、不可持续问题仍比较突出;未来太原市水生态环境保护工作应主要集中在污水治理、湿地修复、水土流失治理等方面,即主要提高太原市水质和水域维度承载力。