天府国际机场智能跑道地基沉降监测技术

2022-11-10张瑞菊

张瑞菊

【摘要】机场跑道是保障飞机地面安全和高效运行最重要的基础设施,但跑道运营过程中常会产生地基不均匀沉降病害,严重影响跑道的结构安全。文章依托成都天府国际机场西一跑道形成智能跑道示范工程,通过布设先进的智能沉降仪、单点沉降计、分布式光纤等传感器设备,全方位监测跑道原地基表面沉降、填筑体中间层沉降,自动获取不同填筑高度下的沉降量及不均匀沉降变化情况;通过布设湿度计和基质吸力等设备,自动感知跑道地基湿度变化,为地基沉降诱因分析提供依据。

【关键词】智能跑道;地基沉降;智能沉降仪;单点沉降计;分布式光纤;基质吸力;湿度计

【中图分类号】 V351.11【文献标志码】 A

我国拥有超大规模的机场设施,航空运输总周转量位列世界第二,正逐步由民航大国向民航强国跨越。为此,全国民用机场正在加快推进以智慧为引领的"四型机场"建设。机场跑道是保障飞机地面安全和高效运行最重要的基础设施,但跑道运营过程中常出现地基不均匀沉降、道面性能劣化、道面滑水风险等病害,严重影响跑道的结构安全及运营安全。传统的人工巡检、抽样检测、事后反馈等方法难以全时全方位保障跑道安全,因此具备主动感知、高效传输、精准解析、实时预警等功能的智能跑道技术已成为机场工程领域前沿科技与民航强国战略重大需求的交汇点。

1工程概况

成都天府国际机场是我国"十三五"期间的重大基础设施建设项目,也是"十三五"期间内开建的体量最大的机场工程之一。本次跑道地基沉降监测将西一跑道作为实施区域,通过先进的传感技术进行地基沉降监测,实时掌控地基沉降及地基湿度的时空分布情况,为施工期的动态控制及安全预警提供数据支撑,消除安全隐患,保障机场场道施工质量。

西一跑道为4F级跑道,全长4000 m,宽75 m。该跑道修筑期间,土石方施工削平山丘70余座,处理冲沟百余条,完成填方总量约3600万 m3。跑道填方区面积较大,原地基土层依次为冲洪积粉质黏土(厚度0.50~9.60 m)、黏土(厚度0.50~8.50 m),局部存在淤泥质黏土(厚度0.50~9.70 m),最大填方厚度约28.0 m,填土、原土变形相对较大;跑道跨越多个填挖方区,填挖方区变形差异容易产生不均匀沉降;填方区地基处理主要为软弱土地基处理,综合采用以碎石桩+塑料排水板、碎石桩、排水板等以排水固结为主的地基处理方法,结合采用强夯置换、CFG桩复合地基及换填方法,使处理后的地基满足设计要求。

目前国内机场甚至全球机场的智慧建设,还处于摸索探究阶段,没有建设智慧机场的成熟经验借鉴。本文从监测断面选取、监测内容确定、传感器选型及技术要求、传感器方案布设、监测数据分析等方面,全方位展示跑道地基沉降监测技术,为新建机场的智慧建设提供了示范模板,为改扩建机场的智慧架构提供了借鉴参考,为智慧机场的推广提供了宝贵经验和建设思路。

2监测方案

2.1断面选取

施工期地基沉降监测拟选取西一跑道范围内易发生不均匀沉降的区域作为施工期间的重点监测区域。由于由北向南方向为飞机的主起降方向,因此重点关注跑道南侧的地基不均匀沉降情况,综合考虑因素包括:①填方高度以及异形断面分布;②软弱土分布;③地基及填方处理方式;④河塘冲沟分布。根据西一跑道工程地质剖面图以及纵断面设计图,结合填挖交界位置、最大填方高度位置以及沟塘冲沟位置,选取了5个区域重点断面进行监测,如图1和表1所示。

2.2监测内容

2.2.1监测项目

根据智能跑道系统定义及结构安全中地基沉降内容[1],本期监测内容确定为地基沉降监测以及地基湿度监测。地基沉降监测主要包括原地基表面沉降监测,填筑体中间层沉降监测,旨在反映地基在不同填筑高度下的沉降量变化以及差异沉降情况,为施工期的沉降动态控制、地基处理评价、安全预警提供数据依据。

地基湿度监测主要包括土体湿度监测、基质吸力监测,感知降雨人渗过程中土体含水量、基质吸力的变化,确定地基湿度来源,考察地基土体固结程度,为地基沉降诱因分析提供数据依据。

2.2.2传感器选型

布设的传感器包括智能沉降仪、单点沉降计、光纤、湿度计、基质吸力计。其中,智能沉降仪用于获取监测断面沿纵向或横向的相对沉降量,单点沉降计用于获取监测断面沿纵向或横向的绝对沉降量,分布式光纤用于对智能沉降仪量程的补充,湿度计用于监测填筑体内部的体积含水量,基质吸力计用于监测填筑体内部的孔隙水压力。

2.2.3传感器技术要求

针对不同跑道地基填筑情况选择不同功能的监测设备,以满足监测指标的要求;要对选择的设备测量精度、自身稳定性、测量范围、耐久性进行筛选;要有较强的抗干扰能力,能适应过湿、高温、严寒、酸碱等恶劣环境和荷载的重复作用;要考虑监测设备集成后数据采集自动传输功能;要考虑在跑道地基填筑体中埋设的可操作性以及后期维护保养的方便性;考虑经济性,即性价比。

2.2.3.1分布式光纤及解调设备

光纤需要有足够的抗拉与抗剪强度,以保证光纤的存活率,同时光纤出厂时应每隔1m做有标记以方便记录光纤埋设长度。解调仪需要有较高的测量精度以及定位精度。具体技术要求如表2所示。

2.3.3.2智能沉降仪和单点沉降计

智能沉降仪和单点沉降计要求精度小于0.1%Fs,量程大于1000 mm,壽命大于3年。

2.3.3.3湿度计

湿度计要求精度小于3.0%Fs,量程为0~100%,灵敏度为0.1%Fs,寿命大于3年。

2.3.3.4基质吸力计

基质吸力计要求精度为生10% Fs,量程为-9~-100000 kPa,分辨率为0.1 kPa,寿命大于3年。

2.3传感器布设

2.3.1断面沉降监测

针对施工期间跑道重点监测断面的沉降监测,拟在填筑体底面、填筑体中间进行沉降和湿度监测。填筑体底面的监测用于感知原地表沉降情况,为地基处理评价提供数据;填筑体中间层的监测用于获取填筑体分层沉降情况,为施工的动态控制提供依据。选取典型区域五,详细说明传感器布设方案(图2、图3)。

2.3.2全跑道沉降监测

由于西一跑道南北长度较长,东西跨度较大,跑道地基软弱土分布不均,地基填筑材料区域差异性大,地形地质条件复杂多变,导致跑道地基不均匀沉降的分布具有一定的随机性。因此,将西一跑道全长作为监测区域,采用分布式光纤进行跑道全局监测。跑道全局分布式光纤布设平面如图4所示。

针对跑道全范围的沉降监测,沿跑道中线纵向布设1条水平直埋式分布式光纤监测带,埋设传感器包括5米定点应变传感光缆和高强钢丝铠装温度补偿光缆各1条,在整个跑道内形成回路,以监测飞机轮迹带范围内的纵向不均匀沉降。同时每隔300 m左右沿跑道横向引出,方便后期维护维修。此外,还钻孔布设26处竖向直埋式分布式光纤,以监测跑道全范围的地基绝对沉降。

3数据分析

3.1智能沉降仪和单点沉降计数据分析

选取典型区域五作为分析,从图5可看出:2层土体沉降历时曲线均完整,沉降随时间发展规律基本相同,即监测初期沉降随地基填筑高度的增加而快速增大,随着地基填筑完成后沉降随时间逐渐趋于稳定。此外,该区域监测点在2018年3月进行了8 m堆载预压,可以看出堆载阶段沉降发展较快,堆载完成后沉降基本趋于稳定。第1层土体最大沉降量为22.01 cm,第2层土体最大沉降量为13.93 cm,2层沉降相差较大主要是因为填土高度相差较大以及第1层土体沉降时形成的"土拱效应"。

图6中红色虚线为区域五第1层(堆载区)的实际沉降拟合曲线,红色点线为监测区域五第1层未采用堆载预压的模拟沉降曲线,蓝色曲线为未采用堆载预压区域(对照区)的实际沉降拟合曲线。采用负指数模型对对照区和堆载区进行沉降趋势拟合,结果如表3所示。

图6和表3表明,对于固结速率较慢的软土地基,堆载预压可以明显加速填筑体的固结。通过堆载预压,可使软土土体总沉降量增加约25%,土体沉降速率增加约30%,缩短沉降稳定期约250天。

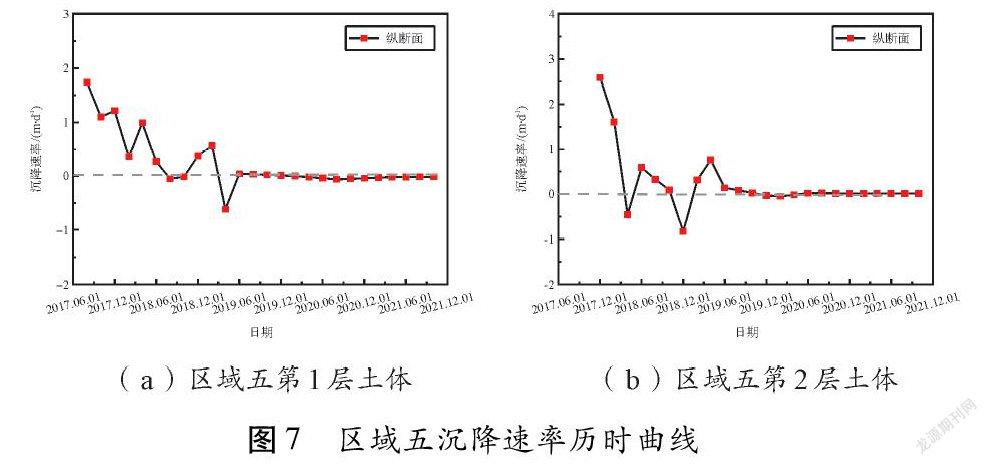

图7分别为监测区域五第1层和第2层纵断面单点沉降计处土体沉降速率随时间变化关系。监测初期沉降速率较大,其中第1层为1.73 mm/d,第2层为2.59 mm/d, 随着时间推移,沉降速率不断减小。在2018年6月和2019年6月左右沉降速率受降雨影响出现较大波动。根据设计沉降速率收敛标准,即连续2个月沉降速率不超过0.1 mm/d 即可判定为沉降收敛,2019年底2层土体的沉降速率基本稳定保持在0.01 mm/d 左右,可判定该区域的单点沉降计监测点位已满足沉降稳定。

获取区域五断面第1层传感器3个智能沉降仪的数据,绘制不同时间点沉降分布曲线,如图8所示。从空间位置看,该断面呈现中间大两边小的沉降发展规律,储液罐位置处沉降最小,随着与储液罐距离的增大,沉降逐渐增大。此外,最大沉降量发生在智能沉降仪2监测点附近,2020年6月智能沉降仪2监测点位的沉降达到最大值为62.5 cm。同时,该点位与储液罐处的沉降差值也达到最大值为58.8 cm, 该沉降差也是区域五第1层传感器整个監测期间的最大沉

降差。从时间跨度看,各区域沉降主要发生在2018年12月底之前,从2018年12月--2021年12月,各智能沉降仪沉降量较小且沉降变化基本相同,不均匀沉降较小。

图9为监测区域五第1层不均匀沉降系数历时曲线,可以看出智能沉降仪1~智能沉降仪2之间的不均匀沉降相对较大,最大不均匀沉降系数17. 38 mm/m。结合该区域的工程地质和地基处理情况可知,出现较大不均匀沉降的原因是智能沉降仪1点位下方分布有较厚的软塑状黏土,而智能沉降仪2下方没有若软土分布。此外,该断面各区域之间不均匀沉降系数均呈现先快速增大后逐渐趋于稳定的发展趋势,表明该区域监测前期不均匀沉降较大,2019年之后,不均匀沉降趋于稳定。

获取第2层区域内6个智能沉降仪的数据,绘制形成监测区域五第2层不同时间点沉降分布曲线,如图10所示。从空间位置看,该断面呈现中间大两边小的沉降发展规律,最大沉降量发生在智能沉降仪3监测点位附近,2019年12月智能沉降仪3监测点位沉降达到最大值为33.5 cm。整个监测期间,区域五第2层监测点的最大沉降差发生在智能沉降仪2~智能沉降仪5之间。从时间跨度看,各区域沉降主要发生在2018年6月一-2019年12月,之后各智能沉降仪监测点沉降量较小且沉降变化基本相同,不均匀沉降较小。

图11为监测区域五第2层不均匀沉降系数历时曲线,可以看出智能沉降仪2~智能沉降仪3和智能沉降仪4~智能沉降仪5之间的不均匀沉降相对较大,最大不均匀沉降系数为11.36mm/m。结合该区域工程地质和地基处理情况可知,智能沉降仪2~智能沉降仪3之间出现不均匀沉降较大的原因是智能沉降仪2监测点位下方分布有较厚的软塑状黏土,而智能沉降仪3监测点位下方基本没有软弱土分布。智能沉降仪4~智能沉降仪5之间出现不均匀沉降系数较大的主要原因是智能沉降仪4和智能沉降仪5监测点位的填士高度变化较大。此外,该断面各区域之间不均匀沉降系数均呈现先快速增大后逐渐趋于稳定的发展趋势,表明该区域监测前期不均匀沉降较大,2019年之后,不均匀沉降趋于稳定。

3.2分布式光纤数据分析

地基不均匀沉降带动埋设的分布式光纤协同变形,即产生横向拉伸,差异沉降处光纤轴向上产生的应变变化导致该段采样点的布里渊散射频谱产生频率漂移。布里渊频移信号经解调仪解析后,根据前期的标定试验结果,即可推演反算出地基的差异沉降量。最终通过分布式光纤-单点沉降计-智能沉降仪数据的集成与分析,可得到整条跑道的沉降断面(图12)。2021 年6脂2020年6月,跑道全局沉降大小及形态非常相近,1年内跑道的最大沉降约为0.15cm,这说明全局沉降已收敛,满足设计要求。

3.3湿度计、基质吸力计数据分析

湿度计和基质吸力计的数据分析以监测区域二和监测区域三为例,说明地基湿度和基质吸力的变化规律,如图13、图14所示。监测初期,含水率和基质吸力随时间变化较大,随着时间推移,地基含水率和基质吸力逐渐趋于稳定。同一监测点位,基质吸力与含水率变化成负相关关系,基于非饱和土理论可以解释这一现象,当土体中含水率较高时,水分占据大部分孔隙体积,导致负孔隙水压力降低,因此基质吸力较小。此外,图中数据出现变化较大的时间均在每年7月左右,这是因为该地区进入雨季,降雨量急剧增加,使地基含水量得到补充,进而使基质吸力相应减小。

4总结及展望

依托成都天府国际机场西一跑道工程,选取了具有高精度、大量程、抗破坏、易存活等性能一流的传感器,确定了全方位、全时段的监测布设方案,进行了多角度多维度的监测数据分析,可得到结论:

(1)监测断面应综合考虑跑道区域填土高度、软弱土分布、地基处理方式、河塘冲沟分布、填挖交界等情况确定。

(2)监测内容应包括地基沉降监测和地基湿度监测。地基沉降监测主要是原地基表面沉降监测及填筑体中间层沉降监测,旨在反映地基在不同填筑高度下的沉降量变化以及差异沉降情况。地基湿度监测主要是土体湿度监测及基质吸力监测,主动感知降雨人渗过程中土体含水量、基质吸力的变化,为地基沉降诱因分析提供数据依据。

(3)布设的传感器应涵盖全方位和全时段的监测。本文选取了性能一流的智能沉降仪、单点沉降计、光纤、湿度计、基质吸力计。其中,智能沉降仪用于获取监测断面的相对沉降量,单点沉降计用于获取监测断面的绝对沉降量,分布式光纤用于对智能沉降仪量程的补充,湿度计用于监测填筑体内部的体积含水量,基质吸力计用于监测填筑体内部的孔隙水压力。

(4)地基沉降初期随地基填筑高度的增加而快速增大,随着地基填筑完成后沉降随时间逐渐趋于稳定。区域五的沉降主要发生在2019年底前,之后沉降历时曲线逐渐稳定。

(5)对于软土分布較厚区域,通过堆载预压可有效加快地基沉降。通过堆载预压可使区域五监测点位的软土体总沉降量增加约25%,土体沉降速率增加约30%。

(6)监测初期,沉降速率较大,随着时间推移逐渐减小。区域五的沉降速率于2019年底基本稳定在0.01 mm/d左右,该处沉降已收敛。

(7)区域五的最大沉降量达到了62.5 cm,不均匀沉降系数达到了17.38 mm/m。不同监测点位的软土分布、填土厚度及地基处理方式等因素不同导致沉降变化差异较大。

(8)监测初期,含水率和基质吸力随时间变化较大,随着时间推移,地基含水率和基质吸力逐渐趋于稳定。同一监测点位,基质吸力与含水率变化成负相关关系。

本文从传感器选型、布设方案、数据分析等方面,全方位展示了智能跑道地基沉降监测技术,形成了全国第一条功能完善的智能跑道地基沉降监测的示范工程,为我国智慧机场建设提供了宝贵的经验和应用示范。

展望未来,智慧机场建设从通用向个性化发展。面向不同机场的运行环境及功能需求,通过智能技术的更新与迭代,实现从新建机场到在役机场的拓展,从通用需求到个性化制定的升级,从单业务主导到多业务协同管理的跨越。此外,技术感知手段逐渐多元化。针对机场的个性化需求,研发具备多重感知功能的传感器件,实现对跑道不同层次和不同维度的感知,真正全时全方位掌握跑道的运行状态,并实时作出预警。

参考文献

[1]凌建明,方意心,张家科,等.机场智能跑道体系架构与关键技术[J].土木工工程学报,2022,55(2):120-128.