《忆秦娥》(箫声咽):乐游原考辨

2022-11-10刘萍安徽大学合肥230601

⊙刘萍[安徽大学,合肥 230601]

近年来以龙榆生、安旗等为代表的学者,主张《忆秦娥》(箫声咽)①为李白所写,以施蛰存为代表的学者主张不为李白所写。其辨析真伪的依据总体可以分为以下两大类:一是从诗词的体势与意境相对照的角度,二是从词史建构、文献考辨的角度。其中一大争论点是:在可能写这首词的时间里,太白根本不在长安,也就没有可能到乐游原②,但笔者发现在润州上阳县存在一个乐游苑,而753至756年,太白的活动范围正好在润州一带。

一、乐游原与乐游苑

(一)长安咸宁县

乐游原③,《汉书·宣帝纪》载,神爵三年(公元前59年)春,“起乐游苑”④。北宋熙宁九年(1076)《长安志》卷八如此描述乐游原:“京城之内,俯视指掌。”可见,乐游原的地势较高。除上述外,关于长安咸宁县的乐游原还有很多记载,如清文渊阁四库全书本《天中记》卷十五“神爵三年春,起乐游苑”⑤,等等,在此则不一一赘述。所以可以得知,唐时在长安城南有一个十分有名的乐游原,是城中地势最高处,并且周围还有墓葬群,是为唐人的游赏胜地,也是相思望远的绝佳去处。杜甫在《乐游原歌》中也曾描写过乐游原上的节日盛况。除此之外,还有很多诗人在诗中提及过此乐游原。

(二)润州⑥上元县

除了广为人知的咸宁乐游原,其时在润州的上元县覆舟山⑦有一个乐游苑。《元和郡县志》二十六卷:“覆舟山在县东北十里,钟山西足也,形如覆丹,故名。宋元嘉中改名玄武山,以为乐游苑。”《太平寰宇记》卷九十江南东道二载:“乐游苑在覆舟山南,北连山筑台观,苑内起正阳林光等殿。”《六朝事迹编类》中亦有关于乐游苑的记载。⑧所以,唐时除了咸宁县的乐游原之外,在润州还存在一个与之名称近似的乐游苑。

二、李白在金陵及润州的活动情况

覆舟山,钟山西足也;钟山,古金陵山也。⑨太白曾多次游览金陵和润州,这一点可以由太白诗中出现的有关景物加以佐证。并且除了出现频率尤高的钟山外,更有6首诗作直接提及丹阳。

(一)太白游历金陵的时间点

据詹锳《李白诗文系年》可知,太白曾十次去往金陵,尤其是从747年秋由会稽至金陵,直至安史之乱爆发。这其中除751和752年外,太白几乎每年都会去金陵。具体时间分布如下:

1.726年,开元十四年,白游襄汉;东至金陵扬州。

2.747年,天宝六载,秋,白由会稽归至金陵。此后寓居金陵者二年。

3.748年,天宝七载,白西游霍山,至庐江郡谒太守吴王祗,后又返金陵。

4.749年,天宝八载,白返金陵。

5.750年,天宝九载,居金陵。五月又之寻阳。

6.753年,天宝十二载,冬复至金陵。

7.754年,天宝十三载,入秦淮,上金陵。

8.755年,天宝十四载,冬复之金陵。

9.756年,肃宗至德元年,秋自余杭经金陵秋浦至寻阳,隐居庐山屏风叠。

10.761年,上元二年,太白游金陵。

(二)直接提及丹阳⑩与润州的景物⑪

太白在多首诗中直接提到丹阳的好友,或直接将丹阳看作一个方位名词而写进诗中。从出现位置上来看,“丹阳”一词在诗的题目或内容中都有出现,足见太白对此地的熟悉程度。这些诗作共有六首,如表1所示,时间集中在750到762年间。

表1

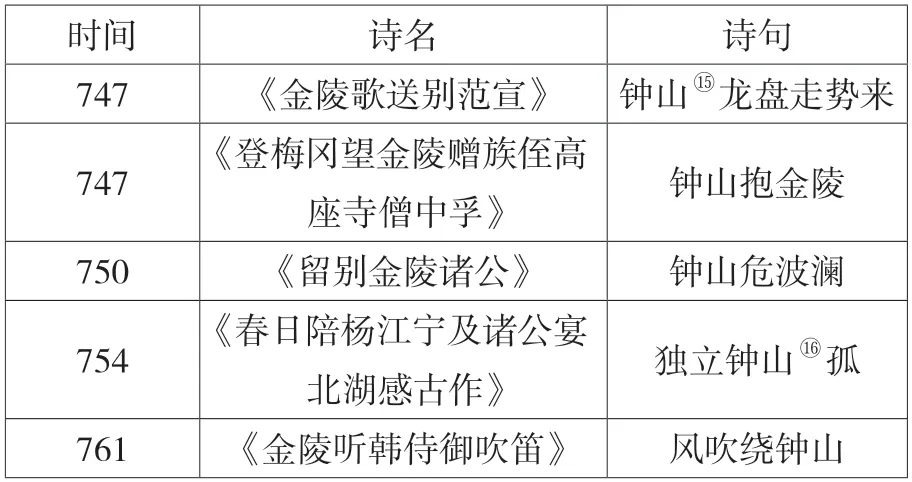

关于润州的景物,李白提及频率最高的就是钟山,共五首,时间范围在747年到761年。钟山,古金陵山也,距离金陵较近;而乐游苑在覆舟山上。并且从上文中可以看出此乐游原还是一处较为有名的历史遗迹,所以太白在钟山游玩时,经过此乐游原,前去观赏历史遗迹,也是极有可能的。

表2

除钟山之外,太白诗中关于润州的景物还有作于754年的《下途归石门旧居》:“俯仰人间易凋朽,钟峰五云⑰在轩牖。”以及757年的《鼓吹入朝曲》:“日出照万户,簪裾烂明星。朝罢沐浴闲,遨游阆风亭。”⑱阆风亭即在润州上元县的覆舟山上。

自此,太白提到润州景物的诗句共有七首,且集中在747年到761年间。除上述关于景物之外,还提及关于润州“齐公凿新河”事件。

作于747年的《题瓜州新河饯族叔舍人贲》:“齐公凿新河,万古流不绝。丰功利生人,天地同朽灭。”讲述润州刺史开凿新运河一事。同年,太白在《丁都护歌》⑲中也描写到了这件事情:“云阳⑳上征去,两岸饶商贾。吴牛喘月时,拖船一何苦。”

综上所述,太白确实曾多次游览过润州。

(三)《月夜金陵怀古》

对于太白是否真正游览过覆舟山的乐游苑,除了上述以外,一个有力的证据就是《月夜金陵怀古》㉑一诗:“苍苍金陵月,空悬帝王州。……别殿悲清暑,芳园罢乐游。一闻歌玉树,萧瑟后庭秋。”

关于这里的“乐游”,王琦引注《太平寰宇记》㉒:“乐游苑在覆舟山南,北连山筑台观,苑内起正阳林光等殿。”王琦认为这里的乐游原就是润州的乐游原。参照詹锳《李白诗文系年》中“白游襄汉,上庐山,东至金陵扬州。更客汝海”可以得知:726年太白的游踪正好在金陵一带。所以,“芳园罢乐游”里的乐游苑极有可能就是润州覆舟山的乐游苑,这也就是说李白去过此地的可能性极大。

三、安史之乱前后李白的行踪

关于《忆秦娥》的创作,主流观点大都是作于安史之乱后。

清刘熙载在《艺概·词曲概》中云:“想其情境,殆作于明皇西幸后乎?”清词学家王昶在《国朝词综叙》里也说:太白之“西风”二句,《黍离》“行迈”之意。

近代,王国维认为:“太白纯以气象胜。”李汉超则认为此词是“一首以天宝之乱为背景,充满政治激情的反映唐代由盛转衰的伤时之作”,太白是以“秦娥梦断”暗喻盛唐梦歇。

安史之乱开始的时间是755年,根据詹锳《李白诗文系年》,在753—756年间,共有五个时间点太白可能在秋天经过润州的乐游原:

1.天宝十二载(753),又由梁园南下,秋至宣城。

2.天宝十二载(753),至宣城后,冬复至金陵

3.天宝十三载(754),白游广陵,与魏万相遇,遂同舟入秦淮,上金陵,与万相别,复往来宣城诸处。

4.天宝十四载(755),白五十五岁在宣城郡,冬复至金陵。756年春白往返于金陵和宣城。

5.756年秋自余杭经金陵秋浦至寻阳,隐居庐山屏风叠。

太白于756年秋至乐游苑,这在时间上是具有可行性的。然而,在润州乐游苑的周围确实有很多帝王陵墓㉓,但它们不是“汉家陵阙”。所以是否存在太白途经此乐游苑,忆及咸阳的乐游原,生发出感怀之情的可能?毕竟“苑”与“原”,音意相通,由此生发出联想是十分有可能的。尤其是太白诗中充满着瑰奇的想象,且他的想象从不考虑生活本身的逻辑。

所以根据季节以及游踪情况,太白很可能在756年秋天游览过覆舟山的乐游苑,并作此词。

① 以下所引诗皆来自《李太白诗集注》,清文渊阁四库全书本。

② 如詹锳先生在《李白〈菩萨蛮〉〈忆秦娥〉词辩伪》一文中认为李白在当时并没有在长安的乐游原。

③ 在今陕西西安市大雁塔东北。

④ 《王右丞集笺注》卷七也提到京城有一个乐游原。

⑤ 清文渊阁四库全书本《天中记》卷十五记载:“乐游,神爵三年春,起乐游苑。”(《宣纪》)“乐游苑自生玫瑰树,树下多苜蓿,苜宿一名怀风,昔人或谓之光风,风在其间,常萧萧然,日照其花有光彩,故名苜蓿为怀风,茂陵人谓之连枝草。”(《西京杂记》)“宣帝乐游庙,亦名乐游苑,亦名乐游原,基地最高,四望宽敞。”(《西京新记》)

⑥ 润州,辖境相当于今江苏省南京、镇江、丹阳、句容、江宁等市县地。天宝元年(742)改为丹阳郡,乾元元年(758)复名润州。

⑦ 在今江苏南京市城区东北,太平门内西侧。

⑧ 《六朝事迹编类》:“乐游苑,舆地志云:在晋为药园。宋元嘉中以其地为北苑,更造楼观,后改为乐游苑。”“陈亡遂废,其地在覆舟山南去县六里。”

⑨ 《元和郡县志》卷二十六:“钟山在县东北一十八里,按舆地志,古金陵山也,邑县之名皆由此而立。”

⑩ 《唐书·地理志》载:“润州丹阳郡有丹阳县。”

⑪ 《元和郡县志》卷二十六:“钟山在县东北一十八里,按舆地志,古金陵山也,邑县之名皆由此而立。”

⑫ 王琦注:“金陵山即钟山也,在唐之升舟上元县西北一十八里,丹阳谓润州,其地即古时丹阳郡,唐天宝初亦改称丹阳郡。”

⑬ 王琦注:“唐时江南东道有丹阳即润州也。”

⑭ 一作自丹阳南奔道中作。

⑮ 王琦注:“《元和郡县志》钟山在润州上元县西北十八里。按《舆地志》古金陵山也。”

传统教学模式下,采用固定的课本,在很大程度上限制了学生的思维。因为那些教材内容陈旧,即使更新教材,但大多数的知识还是沿用原有内容,有的甚至原文照搬,新的知识点几乎没有补充。而且一本书从编写、修正到印刷出版,再到学生手中,需要经历很长一段时间,这其中的种种原因,导致学生所接触到的知识与他们所需要的知识相脱节,对学生的学习形成很大制约,培养的人才与社会需求不相匹配。再者,传统教学模式学生只会学习本专业知识,很少甚至不涉猎其他专业知识。而随着专业之间的相互渗透与交叉,社会需要精通多个领域的复合型人才。基于此,高校需要改变传统教学模式,培养适应时代需求的战略性人才。

⑯ 王琦注:“扬名立物为润州,江宁令李善文选注药游苑……(北湖望钟山)唐六典注,蒋山一名钟山,在润州江宁县,诗大雅吉甫作颂穆如清风。”

⑰ 王琦注:“记钟山周回一百里,名朱湖。太生之天在润州上元县,五云,五色云也。”

⑱ 《太平御览》郡国志曰:“润州覆舟山有阆风亭。”

⑲ 一作“丁督护歌”。

⑳ 王琦注:“元和郡县志江南道:润州丹阳县本旧云阳县。”

㉑ 作于726年。

㉒ 《太平寰宇记》卷九十江南东道二:“乐游苑在覆舟山南,北连山筑台观,苑内起正阳林光等殿。按陈书云,乐游苑在覆舟山南,北连山筑台,陈宣帝即位,北齐使常侍李駼来聘,赐宴乐游苑,尚书令江总赠诗云‘上林开宴务流连’即此也。”

㉓ 据《元和郡县志》载:“吴大帝蒋陵,在县北二十二里。晋元帝睿建平陵、明帝绍武平陵、成帝衍兴平陵,并在县北六里鸡笼山。康帝岳崇平陵,在县东北二十里蒋山西南。哀帝不安平陵,在县北六里鸡笼山南。简文帝昱高平陵、孝武帝昌明隆平陵、安帝德宗休平陵、防帝德文冲平陵,并在县东北二十里蒋山西南。宋武帝刘裕初宁陵、文帝义隆长宁陵,并在县东北二十二里蒋山东南。孝武帝骏景宁陵,在县西南四十里岩山。明帝彧高宁陵,在县北十九里幕府山东南。陈武帝霸先万安陵,在县东三十八里方山西北。贞观十一年诏百步内禁樵采。文帝旧永宁陵,在县东北四十里蒋山东北。宣帝顼显宁陵,在县南四十里牛头山西北。梁昭明太子安陵,在县东北五十四里查硎山。”