30 a 以来雷州半岛大陆岸线时空演变的遥感估算

2022-11-08王瑶斌魏永亮付东洋刘大召

王瑶斌,魏永亮,付东洋,刘大召

(1.上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;2.广东海洋大学电子与信息工程学院,广东 湛江 524088;3.南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)南海资源大数据中心,广东 湛江 524088)

海岸带是水陆交界的分界线,拥有丰富资源和条件,是人类活动最为频繁的区域之一,适宜人类开发和利用。在海水侵蚀、潮汐等自然因素和围垦养殖、填海造地等人为因素共同作用下,海岸线时刻发生变化。海岸线的变化影响着潮间带资源分布和生态环境,因此研究岸线变迁对于岸线的保护和管理具有重要意义。

传统海岸线研究如使用调查船、浮标、观测站台等方式,消耗大量人力物力和财力,且难以获取长时间序列的数据,未能反映岸线动态变化[1]。遥感技术具有大尺度、全天候、同步、实时动态监测等优势,相比与传统方法,节省大量时间和精力,精度大大提高,已成为许多学者研究岸线变化的主要手段。WHITE K 等[2]以尼罗河三角洲为研究区,利用Landsat TM 遥感影像获取1984—1991 年海岸线,完成岸线动态监测;KARKI R 等[3]利用GIS(Geographic Information System)研究了拉丁美洲岸线变化情况;ZAGORSKI P 等[4]研究了2007—2017 年北极地区海岸线形态动力学过程;目前,我国学者对华南地区海岸线研究主要集中在珠江三角洲,牛明香等[5]运用GIS 技术研究了黄河三角洲东营岸线变迁情况;马万栋等[6]利用Landsat TM 影像,借助电子海图等辅助数据提取广西海岸线,并进行了时空变化分析;朱俊凤等[7]利用TM、ETM、ALOS 等多源多时相遥感数据对珠江三角洲岸线演变分析;陈金月[8]运用Landsat 影像和地图辅助数据,完成了1978—2015 年6 期珠江三角洲海岸线变迁系统研究;刘旭拢等[9]利用遥感技术提取珠江河口区1973—2015 年8 期的海岸线数据,系统分析岸线演化特征;朱小鸽[10]运用多时相Landsat 影像研究了珠江口海岸线变化过程;李团结等[11]利用TM 影像和资源卫星影像研究了雷州半岛海岸侵蚀情况;于杰等[12]利用Landsat 卫星数据提取汕头湾、大亚湾、湛江湾近十年间海岸线并进行定性分析。

诸多学者运用多源遥感数据和遥感技术,对我国的三角洲海岸线变化进行详细研究,但是对于雷州半岛大陆岸线类型分类和时序变化分析尚未有详细的分析。本文采用遥感及GIS 技术,综合考虑自然地貌及人文特征,分析30 a 以来雷州半岛大陆海岸线变迁情况及变化原因,为该地区海岸带可持续利用、管理提供科学有效的决策依据。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

雷州半岛是中国三大半岛之一,与山东半岛、辽东半岛合称为中国三大半岛。地处中国大陆最南端,东临南海,西濒北部湾,南隔着琼州海峡与海南岛相望。本文所研究区域位于20°10′N—21°40′N,109°40′E—110°00′E,邻接大陆自北向南依次为廉江市、吴川市、遂溪县、雷州市、徐闻县,以及湛江市辖区的赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区。雷州半岛地形起伏平缓,主要以台地、平原为主。半岛岸线曲折狭长,港湾众多。主要港湾有湛江港、雷州湾等,半岛东岸海域大约有30 多个岛屿,半岛属热带季风性气候,年平均年气温在22 ℃以上[13]。年降水量约为1 500 mm,雨季多集中于5—10 月,降水丰富。

1.2 数据来源及预处理

本文收集了1987、1994、2000、2005、2010、2015 和2020 年的Landsat TM/OLI Level 1T(L1T)系列影像,综合考虑影像的采集时间和遥感影像质量问题,比如尽量保持时间一致和云覆盖量少于10%,具体影像参数见表1。数据来源于美国地质勘探局(United States Gedogical Survey,USGS) 网站(http://glovis.usgs.gov/)。

表1 Landsat TM/OLI 遥感影像参数

由于卫星遥感影像在成像过程中,容易受到传感器、天气、地形等因素的影响,且会随着时间的不同而有所差异,影像的质量降低。因此提高影像的光谱信息,方便地物的识别、提取及分析。本研究先对影像进行预处理,主要包括辐射定标、大气校正、图像镶嵌、裁剪等工作,再对预处理后的TM 影像采用4、3、2 假彩色波段、OLI 影像采用5、4、3 波段等波段组合方式,以提高影像的分辨力,增强解译的效果,便于海岸线信息的提取。

2 研究方法

2.1 海岸线解译标志

本文根据孙伟富等[14]的研究成果,参照《海岛海岸带卫星遥感调查技术规程》[15]相关技术方案,结合研究区地形地貌特征及人类活动等特点,将研究区海岸线类型分为2 大类、7 小类,建立雷州半岛海岸线的判读解译标志,如表2 所示。

表2 海岸线解译标志及确定原则

2.2 海岸线提取方法

由于潮汐作用等因素的影响,海面涨落不定,海岸线的位置也随之变化,从遥感影像获取的水陆交界线并不是真正意义的海岸线,即为瞬时水边线。真正的海岸线需要基于水边线的潮汐订正,但潮汐数据较难获取,故本文所研究雷州半岛大陆岸线,即海岸带。通过利用改进后的归一化水体指数和Sobel 边缘检测算法[16]二者结合初步提取雷州半岛7 个时相遥感影像的海岸线。改进后归一化水体指数能够很好区分水体与建筑物,可用提取海岸线[17],公式如下。

式中,MNDWI 表示改进的归一化水体指数;Green 表示绿光波段、MIR 表示中红外波段,在Landsat4/5 TM 影像中对应2、5 波段,Landsat8 OLI影像中对应3、6 波段。

Sobel 算子是一阶微分算子,其原理是采用相邻区域像素的梯度值计算1 个像素的梯度[18-19],公式如下。

式中,dx、dy 分别代表像素邻近区域x、y 方向的梯度值。该算子是两组3×3 矩阵,包含横向和纵向,称为卷积核,两个卷积核与图像作平面卷积,从而得到横向与纵向的亮度差分近似值。根据张贺等[20]研究成果,Sobel 算子在边缘提取上效果较其他边缘检测算子好,检测的图像边缘清晰,提取的岸线精度高。

本文利用表2 的解译原则对雷州半岛7 个时相初步提取的海岸线进行修正工作,为保证相邻研究时期数据的一致性,首先对2010 年岸线进行修正,之后参照此岸线完成其他6 个时相的岸线修正工作。

2.3 岸线变迁研究方法

2.3.1 基线法

本文利用数字化海岸线分析系统(Digital Shoreline Analysis System,DSAS)分析海岸线时空变率。主要原理:首先划定基线,基线的位置大致与海岸线平行,然后生成基线与海岸线相切的切线序列“Transect(i)”,产生的交点与海岸线的距离可求得海岸线变化距离,分析原理如图1。

图1 DSAS 原理图

端点变率法(End Point Rate,EPR)是用基于两个时期海岸线位置移动的距离除以时间间隔来计算海岸线端点变化速率,公式如下[21-22]。

式中,EPR(i,j)表示剖面线与第i、第j 条岸线的端点变率;di、dj则表示为剖面线与第i、第j 条海岸线相交的交点至基线的距离;ΔY(j,i)为i 时相与j 时相时间间隔。

线性回归变率法(Linear Regression Rate,LRR)是指剖面线与海岸线的交点运用最小二乘法线性回归拟合,拟合公式中的斜率为海岸线变化速率,公式如下[23]。

式中,x 表示年份;y 表示海岸线的空间位置;a 表示拟合的常数截距;b 即线性回归变率LRR,表示每单位x 变化所对应的y 的变化。

2.3.2 海岸线类型多样性指数

本文利用海岸线类型多样性指数(Index of Coastline Type Diversity,ICTD)来描述30 a 来雷州半岛海岸线开发利用类型的多样化特征,公式如下[24]。

式中,ICTD 为海岸线类型多样性指数;n 为海岸线类型数;Li为第i 种类型的岸线长度。ICTD 值越小,表示岸线类型越少,海岸线利用程度越低;ICTD 值越大,表示岸线类型越多,海岸线利用程度越高。

2.3.3 岸线利用程度综合指数

本文通过构建海岸线利用程度综合指数,描述30 a 以来雷州半岛沿海人类活动对海岸带地区的影响程度。结合雷州半岛海岸线类型及人类社会活动等特点,对不同岸线类型赋予特定的人力作用强度指数,如表3 所示。

表3 不同岸线类型的人力作用强度指数

利用如下公式[24]可计算岸线利用程度综合指数ICUD。

式中,ICUD 为岸线利用程度综合指数;Ai为第i 类岸线的人力作用强度指数;Ci为该类海岸线长度百分比;n 为岸线类型数量。ICUD 值越大,表明该地区海岸线受人为因素干扰程度越大;ICUD值越小,则表明岸线受人为因素干扰程度越小。

2.3.4 岸线变迁强度

岸线变迁强度是指两个时期内海岸线长度变化的百分比,可以客观描述岸线变迁速度[25],公式如下。

式中,LCIij表示第i 年到第j 年的岸线变迁强度,其绝对值越大,则反映岸线的变迁强度越强;Li、Lj分别代表第i 年和第j 年的岸线长度。

3 结果分析与讨论

3.1 雷州半岛岸线长度变迁

本文对30 a 以来雷州半岛海岸线长度、岸线利用类型结构、岸线类型多样性指数ICTD、岸线利用程度综合指数ICUD、岸线变迁强度LCI 等进行分析,如表4 所示。

表4 雷州半岛不同类型大陆岸线长度 单位:km

由表4 可知,30 a 以来雷州半岛7 期岸线总长度分别约为916.48 km、920.66 km、953.37 km、950.11 km、991.20 km、975.98 km、999.79 km,雷州半岛岸线长度总体保持增长趋势,自然岸线长度分别为651.29 km、625.81 km、595.18 km、545.19 km、490.35 km、463.75 km、457.82 km,其中1987 年、1994 年、2000 年、2005 年自然岸线的长度大于人工岸线的长度,2010 年、2015 年、2020 年自然岸线长度小于人工岸线长度。随着时间的推移,雷州半岛30 a 来岸线总体呈增长趋势,岸线长度增长约为83.31 km,平均增长率为2.52 km/a,其中自然岸线长度呈现降低趋势,人工岸线呈现增长趋势。在1994—2000 年、2005—2010 年,这两个时期的岸线涨幅较大,分别增长约为32.71 km 和41.09 km;如图2 所示。

图2 雷州半岛岸线长度变化趋势

3.2 雷州半岛岸线类型变化特征

由图3 可知,从整个研究时期来看,雷州半岛自然岸线的比例呈现下降走向,由1987 年的71.06%下降到2020 年的45.79%,减少幅度约为25%,人工岸线的比例呈现上升走向,由1987 年的28.94%上升到2020 年的54.21%,上涨幅度也约为25%。除河口岸线及基岩岸线比例基本保持不变,其余五种岸线类型均发生不同程度的变化。其中,粉砂淤泥岸线的长度下降幅度最大,1987 年粉砂淤泥岸线长度约为383.31 km,占比41.82%,2020 年约为124.23 km,占比为12.73%,共下降约为259.08 km,平均变化速率为7.85 km/a;工程建设岸线及围垦养殖岸线长度呈现增长趋势,1987 年工程建设岸线长度约为69.67 km,占比7.60%,2020年约为158.03 km,占比为15.81%,共上升约为88.36 km,平均变化速率为2.68 km/a;1987 年围垦养殖岸线长度约为195.52 km,占比21.33%,2020年约为383.94 km,占比38.40%,共上升了188.42 km,平均变化速率为5.71 km/a。如图4 所示。

图3 雷州半岛人工岸线与自然岸线分布

图4 雷州半岛不同岸线类型长度

据图5、图6,近30 a 雷州半岛7 期海岸线多样性指数分别为0.722、0.735、0.765、0.767、0.755、0.754 和0.759,在2005—2010 年有明显的降低,共降低了0.012,在2010—2015 年,降幅微小。但多样性指数总体仍保持增长趋势,近30 a 共增长0.037,1987—2000 年岸线利用程度指数增幅最大,涨幅为0.043,该时期正值湛江作为沿海开放城市建设关键时期,人类活动、商贸往来频繁,这表明雷州半岛类型存在复杂多变的情况,人类对岸线利用的依赖性增强;30 a 来雷州半岛7 期岸线利用程度指数分别为136.54、140.45、146.33、152.47、162.48、165.34 和170.32,整体呈现增长趋势,共增长33.78。由以上分析表明,雷州半岛岸线类型和多样性构成复杂情况,岸线的利用和开发已经成为人类频繁活动,加剧岸线的变迁和演化。

图5 岸线类型比例及利用指数变化

图6 海岸线类型多样性指数

3.3 雷州半岛岸线强度变迁

据图7,从海岸线变化强度来看,1987—2020 年海岸线变化强度呈现起伏状态,具体来说:1987—2020 年海岸线年平均变化强度约为0.25%,其中1987—1994 年,海岸线长度增加缓慢,变化强度为0.06%;1994—2000 年,海岸线变化明显增长,年平均变化强度为0.57%;2000—2005 年,海岸线缓慢减少阶段,变化强度为-0.07%;2005—2010 年变化强度达到峰值为0.83%,此阶段变化相对较大,主要原因为:该时期处于港口、码头、围海造地等人为修建工程的扩建时期,例如,霞山区湛江湾港口,2000—2005 年为工程扩建初期,到2010年海岸线有明显增加,之后岸线建设工程趋于稳定,未发生明显变化(图8);2010—2015 年,海岸线长度出现减少状态,年平均变化强度为-0.31%;2015—2020 年,海岸线再次出现增加状态,变化强度为0.48%。

图7 海岸线长度变化强度

图8 雷州半岛湛江市霞山区海岸线变迁图

3.4 雷州半岛岸线变化速率

本研究基于DSAS 系统生成的剖面线共有18 251 条。据图9,结合当地地形地貌特征,廉江市、遂溪县、雷州市等岸线狭长,砂质岸线居多,岸线类型转换较弱,相对趋于稳定,徐闻县和霞山区均有明显的涨落,其中在编号10711(位于徐闻县)交点左右岸线变化速率(LRR)高达100 m/a;在编号14026(位于霞山区)交点左右的岸线变化速率(LRR)超过80 m/a,这两个地区岸线变化速率出现高峰值,主要原因是填海造地、修筑港口、码头等,具体分析如下。

图9 雷州半岛大陆岸线变率图——空间区域变率(LRR)

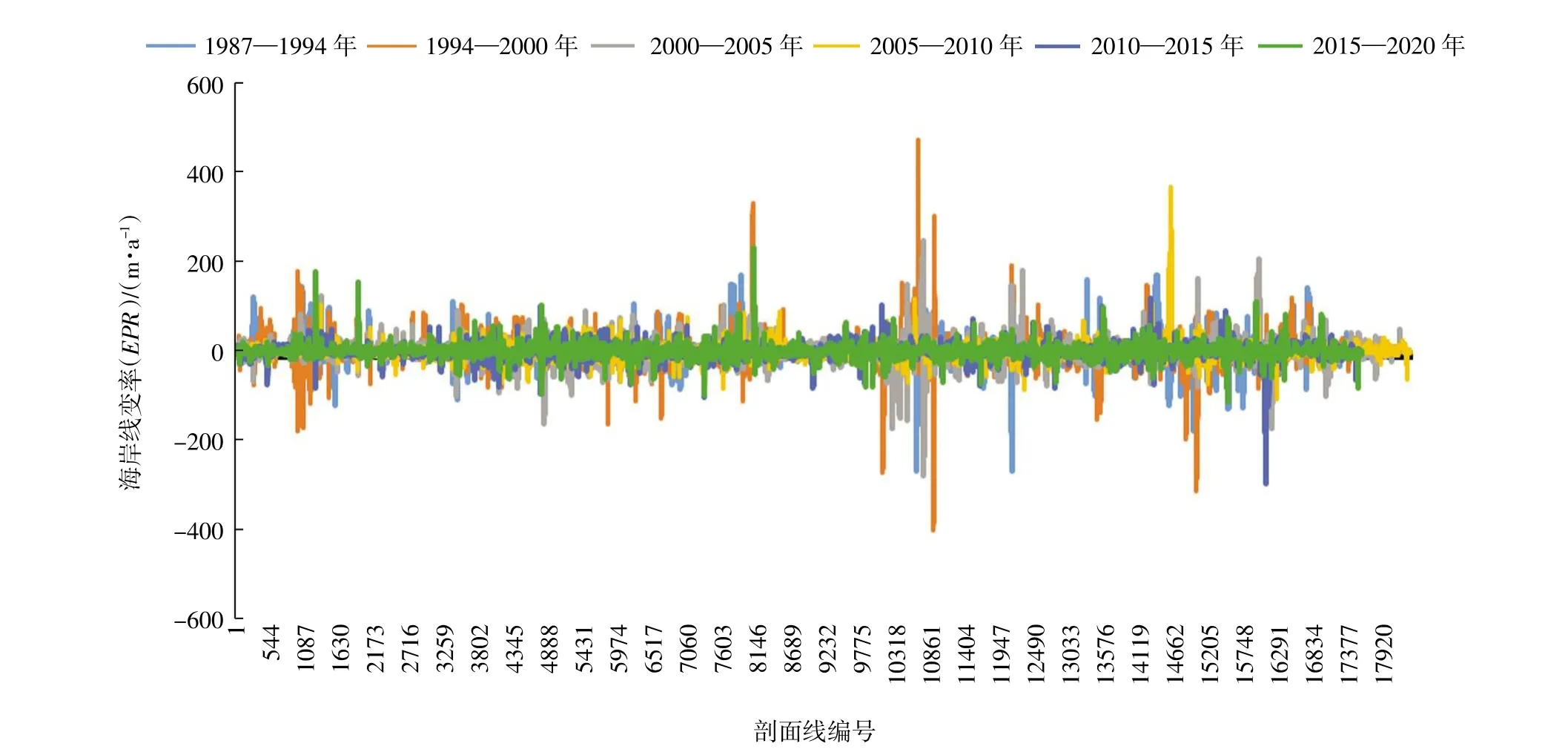

据图10,我们可以观察,近30 a 雷州半岛海岸线变化速率呈现稳定状态,其中1987—1994 年、2010—2015 年,以及2015—2020 年变化速率相对稳定。各个时间段内的平均速率为:1987—1994 年为0.59 km/a;1994—2000 年为5.45 km/a;2000—2005年为-0.65 km/a;2005—2010 年为8.22 km/a;2010—2015 年为-3.04 km/a,2015—2020 年为4.76 km/a;其中1994—2000 年、2005—2010 年海岸线变迁非常剧烈,1994—2000 年间在10729 号交点左右(徐闻县南山村),1994 年的粉砂淤泥岸线变迁成2000年的工程建设岸线,因为填海造陆,港口码头建设等人为因素,该区域围堤建设的岸线长度发生剧烈增长,导致变迁速率(EPR)高达500 m/a;2005—2010 年,在14901 号交点左右(霞山区)由于围海造地、城市扩建及港口建设,变迁速率为(EPR)400 m/a,如图11 所示。

图10 雷州半岛大陆岸线变率图——时间变率图(EPR)

图11 雷州半岛徐闻县南山村海岸线变迁图

4 结 论

本文运用感技术提取30 a 以来雷州半岛的海岸线,综合各项指标,分析岸线演变特征,揭示雷州半岛岸线变迁的规律,主要结论如下。

(1) 30 a 以来雷州半岛岸线长度共增长约83.31 km,年均增长率为2.52 km/a,自然岸线长度呈现降低趋势,人工岸线呈现增长趋势,其中自然岸线的降幅比例约为25%,人工岸线的涨幅比例约为25%。30 a 间自然岸线减少原因主要为城市扩建和港口建设。

(2)30 a 以来雷州半岛岸线演变频繁,从空间上看,岸线变迁剧烈主要位于在霞山区和徐闻县;从时间上看,1994—2000 年、2005—2010 年两个时期的海岸线变化显著;最为典型的是霞山区湛江港码头建设、徐闻县南山村的港口建设,两个地区的岸线变迁非常剧烈。

(3)随着粤港澳大湾区、“一带一路”、海南自由贸易港等建设,雷州半岛发展加快,雷州半岛岸线类型趋于复杂,人类活动及工程建设是人工岸线增长、自然岸线减少的主导原因。

本文研究表明,经济发展、人类活动往来频繁成为雷州半岛岸线变迁主要驱动因素,其中围海造地、围垦养殖、城镇建设等是该地区海岸线变化的具体原因。雷州半岛海岸带围海造田等活动在未来乃至更久时间内不会趋于饱和,而会愈演愈烈。因此,开展有效适当的围海造地工程,需要制定合理科学的决策。本文也存在一些不足:所使用影像的分辨率相对较低,岸线信息的提取结果可能与真实情况存在误差;由于收集数据有限,对岸线变迁影响因素进行定性分析,未进行定量分析。