针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的文献计量学研究*

2022-11-08张书昊于志峰吴金鹏

张书昊,于志峰,岳 萍,殷 佳,崔 峰,吴金鹏

(1.天津中医药大学,天津 301617;2.中国医学科学院生物医学工程研究所,天津 300192)

中风是以半身不遂、麻木不仁、口眼歪斜、言语不利为主要表现的一类病证,是中医学的疾病名称[1]。本病在西医中称为脑卒中,分为出血性脑卒中和缺血性脑卒中,是指由脑部血管突然破裂或血管阻塞导致血液无法流入大脑,而引起的脑组织损伤或功能障碍,起病较急[2]。本病具有高发病率、高病死率、高致残率和高复发率的特点[3]。我国每年约有200多万的新发中风患者,其中约80%的患者会遗留有不同程度的肢体偏瘫。在这些偏瘫患者中,约90%的患者会在偏瘫后3周以内出现肢体痉挛[4]。尽管痉挛有助于某些患者的站立和移动,但痉挛会妨碍大多数患者的功能恢复,如果不积极治疗,可导致患肢永久性肌张力增高、关节挛缩和运动障碍[5],从而严重影响患者的生活质量。目前临床治疗中风后肢体痉挛手段多样,主要包括中西医药物治疗、康复训练技术治疗、新型肉毒素治疗、手术治疗等[6]。近年来,由于针灸推拿具有价格较低、疗效显著、无毒副作用等独特优势,成为了中风后肢体痉挛临床应用与研究的热点。本研究对近10年来针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的临床研究开展文献计量学分析,以期全面了解该领域研究现状,把握其发展趋势,总结临床治疗经验。

1 资料与方法

1.1 数据来源 中国知网(CNKI)、维普(VIP)、万方(WANFANG DATA)及中国生物医学文献服务系统(SinoMed)。

1.2 检索策略 检索式:“中风”OR“脑卒中”AND“偏瘫”OR“痉挛”OR”“后遗症”AND“针”OR“灸”OR“推拿”OR“经筋”。检索时间:2010年1月1日至2021年10月1日。

1.3 纳入标准(1)研究类型为临床研究;(2)研究对象有明确的诊断标准,诊断为中风或脑卒中,不限年龄、性别和种族等;(3)文献语种为中文;(4)试验组主要干预措施为针刺、艾灸或推拿。

1.4 排除标准(1)非临床研究文献,如动物实验、细胞实验、综述、经验个案及理论探讨等;(2)研究对象为急性期软瘫患者或有严重合并症患者;(3)研究对象非中风后肢体痉挛患者,如中风后失语、抑郁、失眠、排便障碍、肩痛等患者;(4)干预措施为区系针法,如头针、耳针、眼针、舌针等;(5)结局指标无改良Ashworth量表评级;(6)一稿多投或数据相同的文章排除首次发表以外的篇目;(7)无具体穴位或治疗部位的文献;(8)数据缺失或原文无法下载的文献。

1.5 数据分析 应用NoteExpress3.2.0软件进行文献管理,根据“题录类型”“作者”“标题”和“年份”字段进行系统查重,并结合人工查阅的方式筛选符合纳入标准的文献。通过人工阅读的方式根据文章的题目、作者、发表时间、发表期刊、类型等进行信息提取和分类[7]。并统计论文第一作者和期刊。

采用改良Jadad量表评价纳入的随机对照试验文献质量,根据随机序列的产生、分配隐藏、盲法、失访与退出四部分进行质量评分。总分为0~7分,每部分评分按标准划分为0、1、2分。总分1~3分为低质量,4~7分为高质量。

1.6 质量控制 由两位研究人员严格按照文献纳入标准、排除标准进行独立筛选,并交叉核对,如遇分歧,与通讯作者讨论后决定。

2 结果

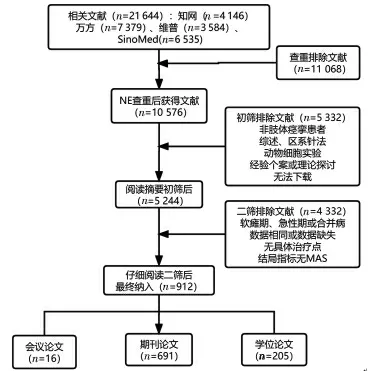

2.1 文献筛选结果 共检索21 644篇文献,其中中国知网数据库4 146篇,维普数据库3 584篇,万方数据库7 379篇,中国生物医学文献服务系统6 535篇。将4个数据库文献进行合并,通过NoteExpress查重后余10 576篇,阅读摘要后初筛排除5 332篇,仔细阅读全文后排除4 332篇,最终纳入912篇。其中会议论文16篇、期刊论文691篇、学位论文205篇。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 文献基本情况

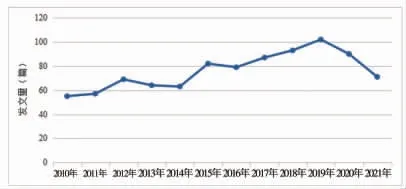

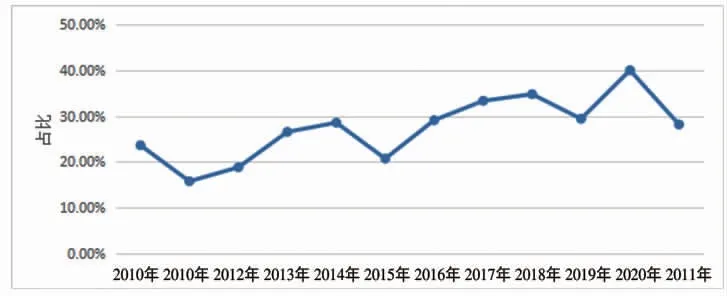

2.2.1 年度文献发表数量 2010年(55篇)至2019年(102篇),发文量总体呈上升趋势,而2020年后出现明显下降。(见图2)

图2 各年度文献发表情况

2.2.2 第一作者情况

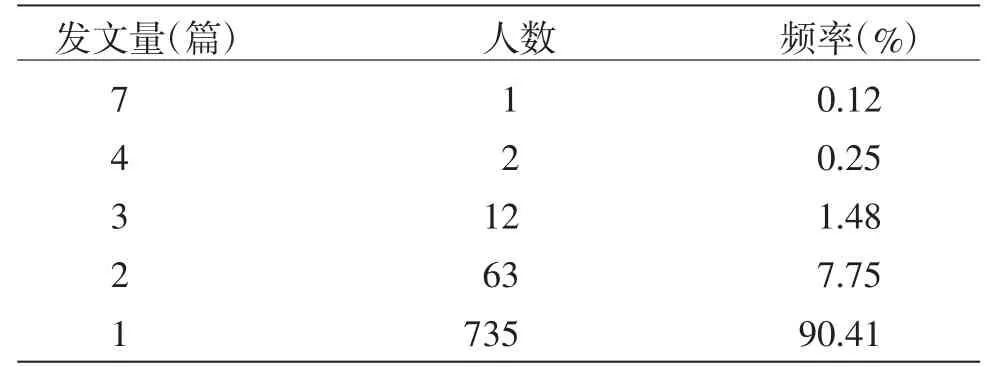

2.2.2.1 发文情况 全部文献共出现813位第一作者(含独立作者),其中发文量最多者发文7篇。(见表1)

表1 第一作者发文情况分析

该领域“核心作者”最低载文量(m)=1.98,取整数为2,发文量为2篇及以上的作者有78位,发文量共计177篇,占总文献量的19.41%<50%,未形成显著的核心作者群。

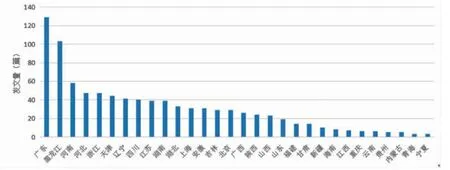

2.2.2.2 地区分布 第一作者分布在30个省市,发文量最多的地区为广东省(129篇),其次为黑龙江省(103篇)。(见图3)

图3 第一作者地区分布情况

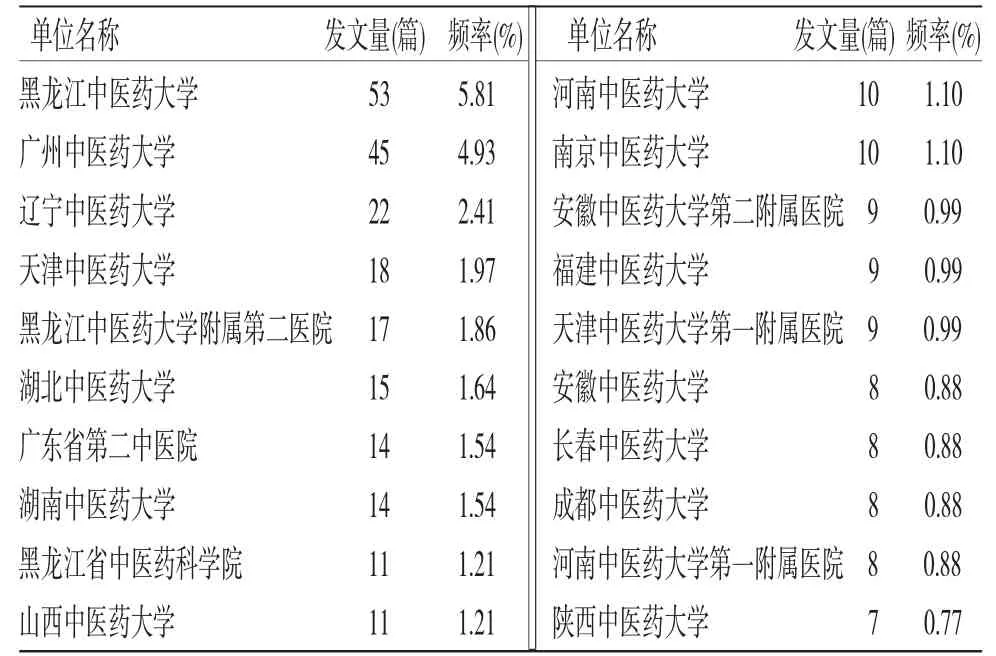

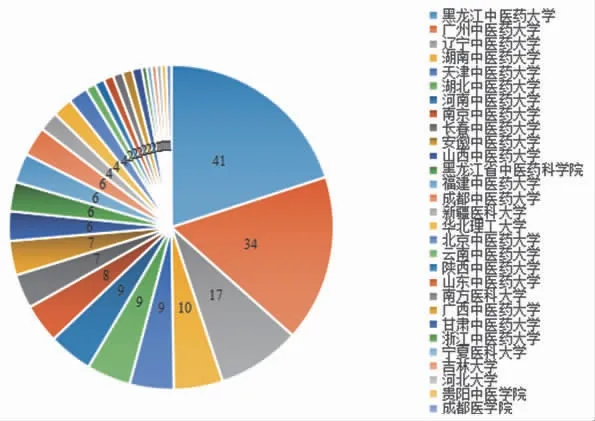

2.2.2.3 作者机构 第一作者共来自484个机构,包括医院、院校、研究机构和基层单位等类型。其中第一作者以医院为单位发表的文献最多,发文582篇,占总发文量的63.82%(582/912);其次是院校,发文307篇,占总发文量的33.66%(307/912)。第一作者发表文献的最多机构为黑龙江中医药大学。(见表2)205篇学位论文包括硕士论文192篇、博士论文13篇,发表学位论文最多的院校为黑龙江中医药大学,其次是广州中医药大学。(见图4)

表2 第一作者所属机构发文情况

图4 学位论文发表院校分布情况

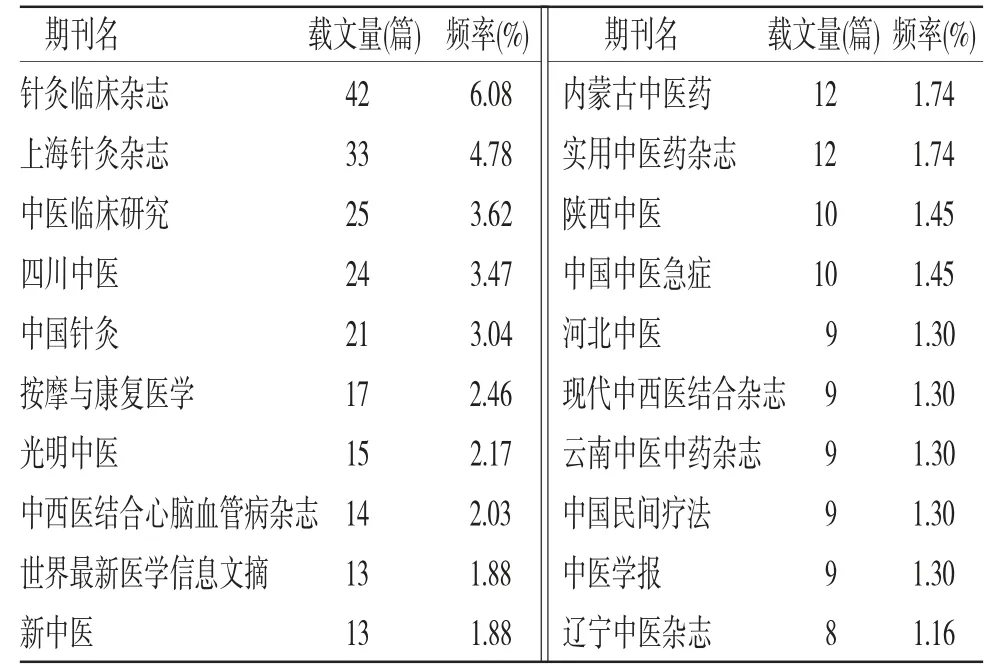

2.2.3 期刊分布 691篇期刊论文共涉及期刊169种,其中载文量最多的为《针灸临床杂志》,共刊发文章42篇。该领域“核心期刊”最低载文量(m)=4.85,取整为5,载文量为5篇及以上的期刊共计48种,共载文491篇,占总文献的71.06%(491/691)>50%,说明该领域已经形成核心期刊群。(见表3)

表3 期刊载文情况

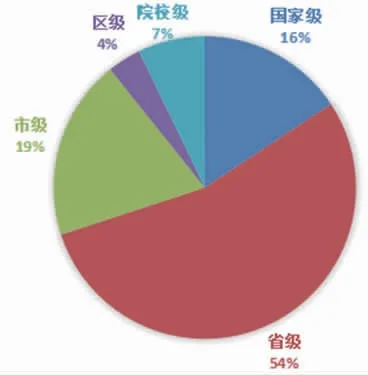

2.2.4 基金资助情况 受基金资助的文章共257篇,占总发文量的28.18%(257/912)。单篇文献基金项目最多为8项,有1篇;其次为7项和6项基金资助,各有1篇;3篇文献有5项基金资助;5篇文献有4项基金资助;14篇文献有3项基金资助;32篇文献有2项基金资助;其余200篇文献有1项基金资助。257篇文献中涉及国家级项目57项、省级项目197项、市级项目70项、区级项目13项、院校级项目26项。(见图5)

图5 基金分类占比情况

2010—2021年,有基金资助的文献年占比总体呈上升趋势,但在2011年、2015年和2019年出现明显下降。(见图6)

图6 基金资助年度分布情况

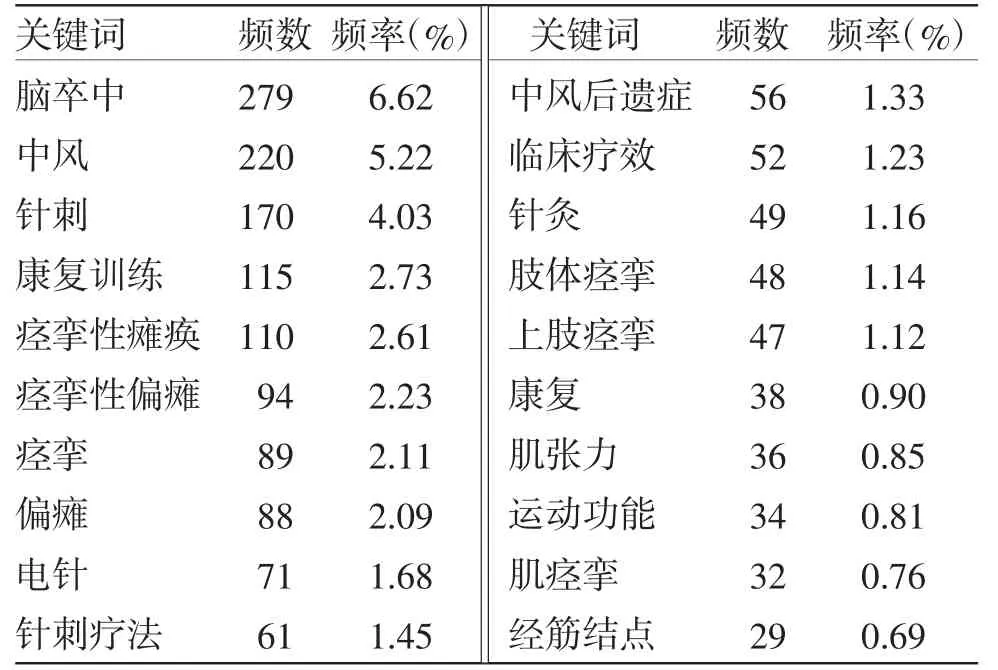

2.2.5 高频关键词 912篇文献涉及1 187个关键词,累计词频4 215次,其中“脑卒中”出现频数最高(279),占6.62%(279/4 215)。频数前5位的关键词分别是“脑卒中”“中风”“针刺”“康复训练”“痉挛性瘫痪”。(见表4)

表4 关键词词频情况分析

2.3 临床研究质量

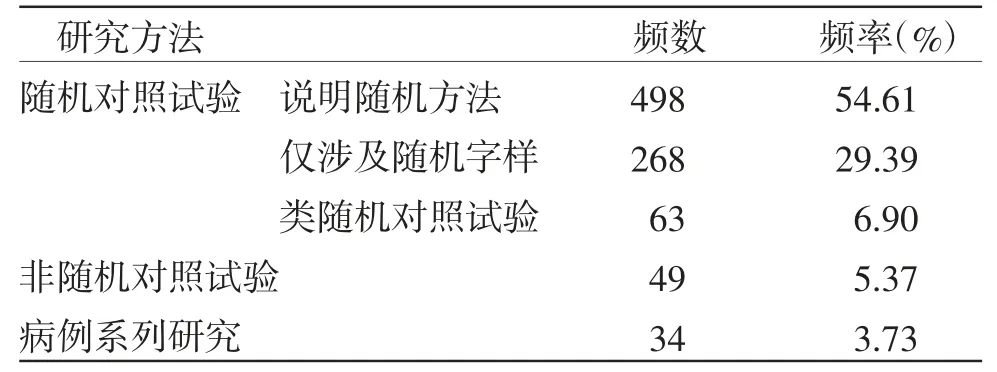

2.3.1 方法学质量评价 纳入文献主要涉及3种研究方法,分别为随机对照试验、非随机对照试验和病例系列研究。(见表5)

表5 临床试验研究方法分析

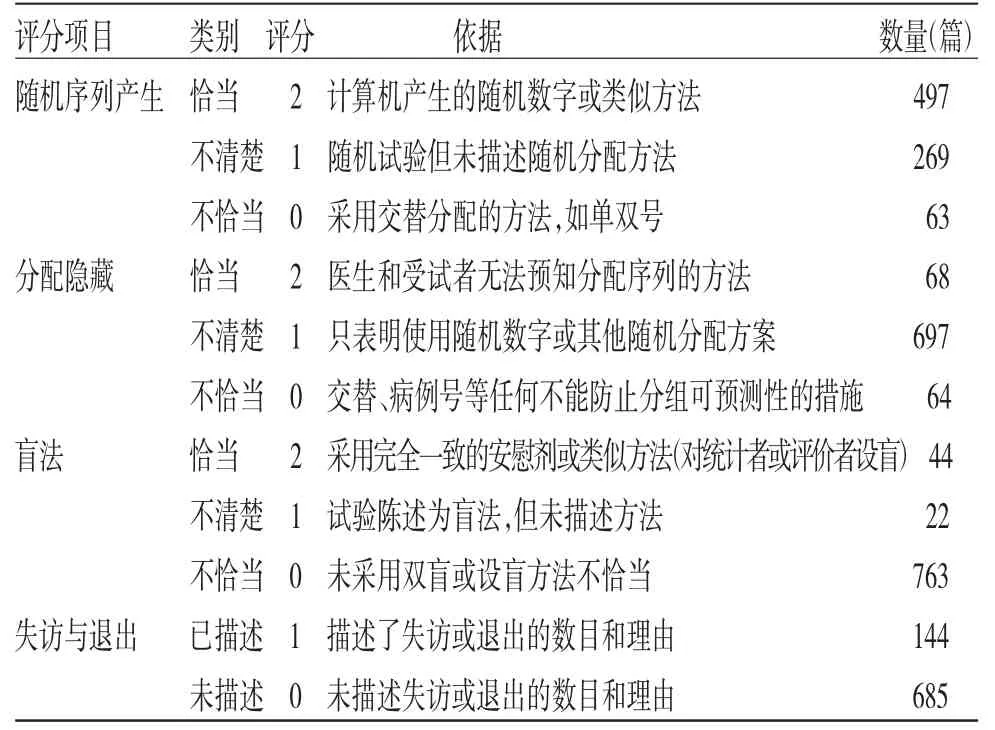

纳入的829篇随机对照试验文献中高质量随机对照研究172篇,低质量随机对照研究657篇。(见表6)

表6 随机对照试验质量评价

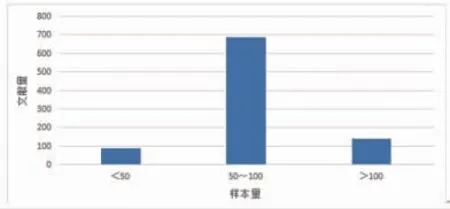

2.3.2 样本量 样本量50~100的文献数量最多,为686篇,其次是样本量>100的文献为140篇,样本量<50的文献最少,为86篇。(见图7)

图7 样本量分析

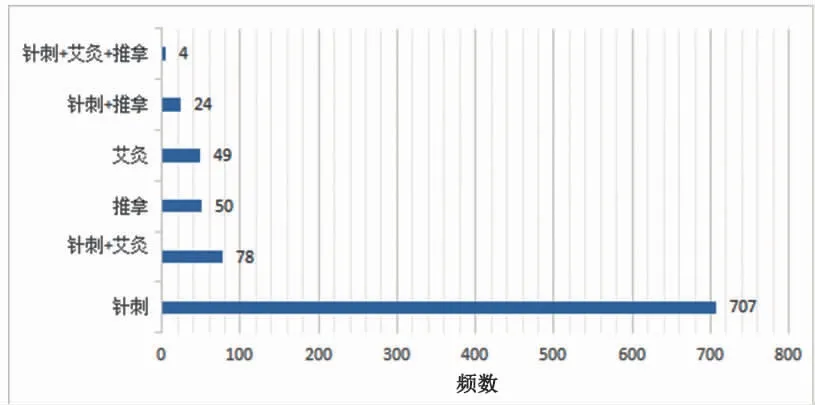

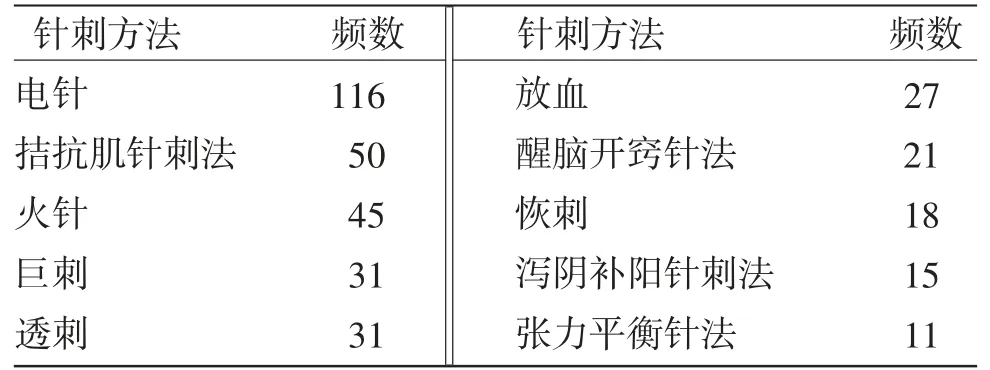

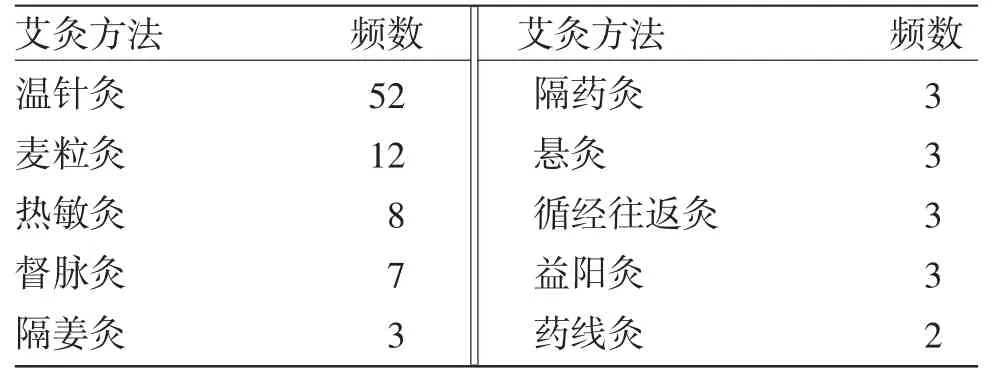

2.4 临床治疗方案

2.4.1 干预手段 纳入文献的干预手段包括针刺、艾灸及推拿。其中采用针刺治疗的文献有813篇,采用艾灸治疗的文献有131篇,采用推拿治疗的文献有78篇。(见图8)在针刺方法中,电针频数最高;艾灸方法中温针灸频数最高;纳入文献中推拿方法介绍较少,主要为循经推拿法和拮抗肌推拿法。(见表7~8)

图8 干预手段分析

表7 临床常用针刺方法

表8 临床常用艾灸方法

2.4.2 治疗部位 纳入文献中,244篇文献单独治疗上肢痉挛,108篇文献单独治疗下肢痉挛。部分文献中虽有具体治疗部位,但既非腧穴又非经筋病灶点,且数量较少,暂未统计整理。

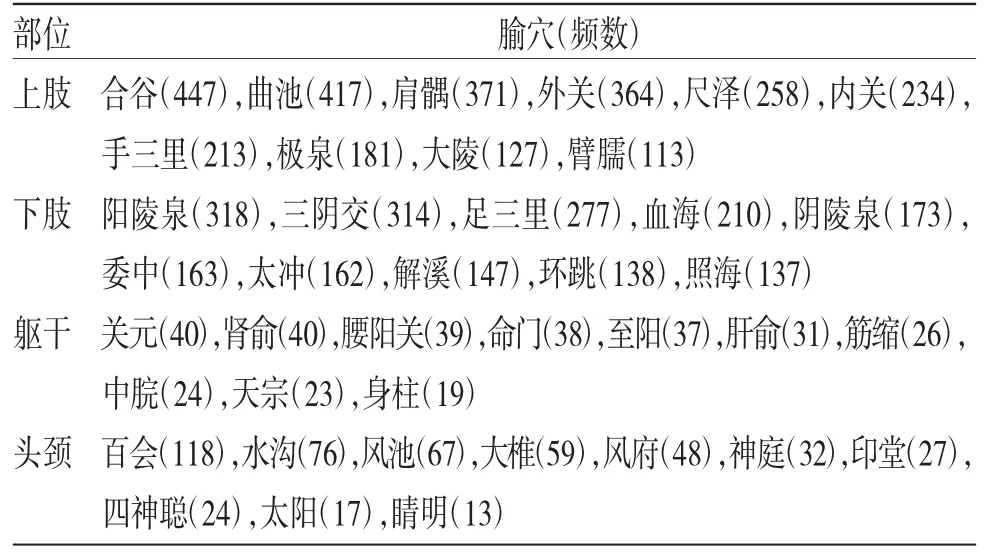

2.4.2.1 腧穴分布 912篇文献中,共选用300个腧穴,累计频数为9 212。其中上肢使用频数最高的腧穴为合谷,下肢为阳陵泉,躯干为关元、肾俞,头颈为百会。(见表9)

表9 不同部位腧穴使用情况

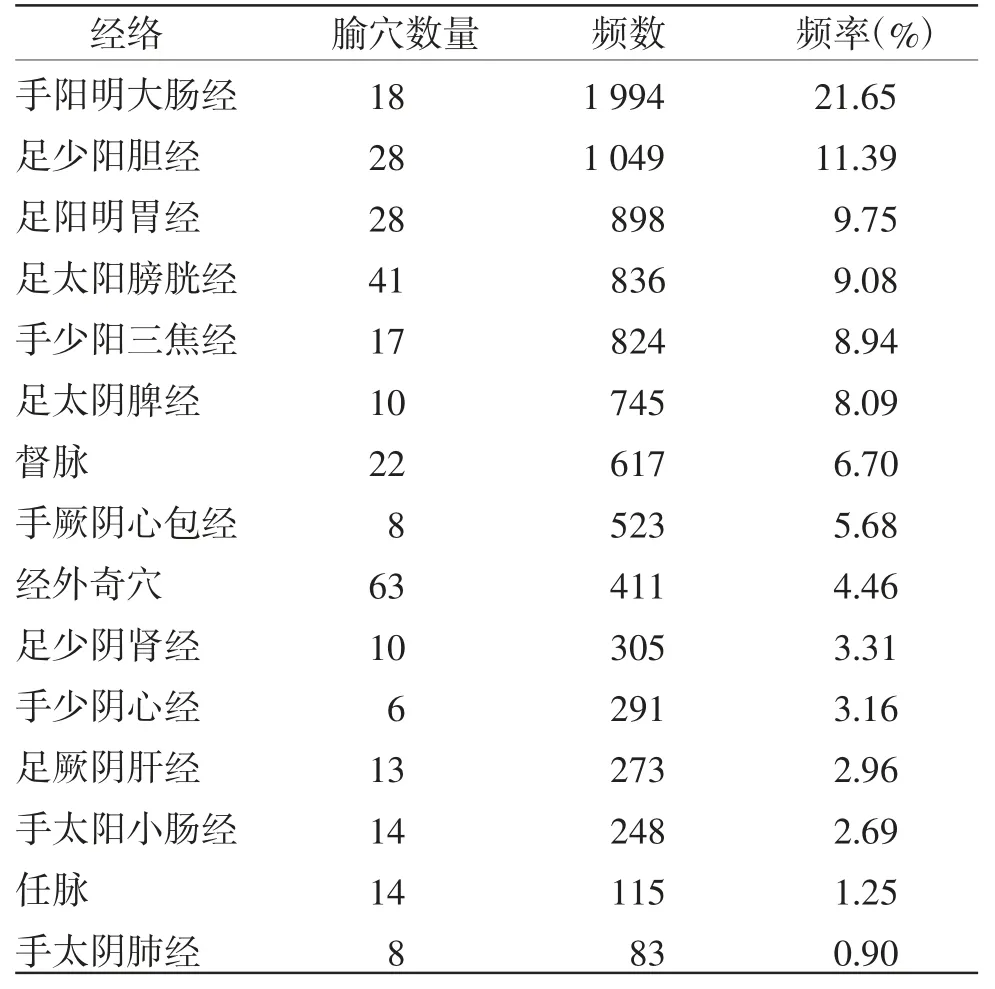

2.4.2.2 腧穴归经 临床常用腧穴主要归属手阳明大肠经、足少阳胆经和足阳明胃经。(见表10)

表10 腧穴-经络分析统计表

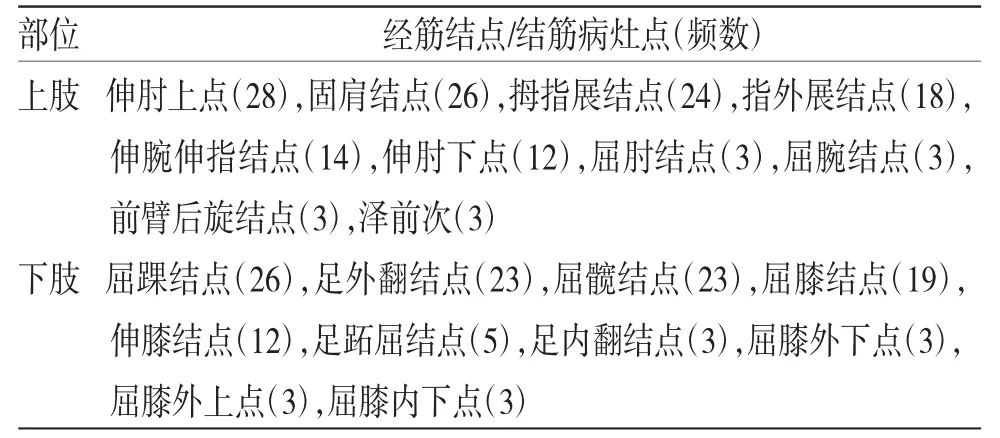

2.4.2.3 经筋疗法 文献中涉及的经筋疗法选用102个经筋

结点/结筋病灶点,累计频数为377。其中上肢使用频数最高的经筋结点为伸肘上点,下肢为屈踝结点。(见表11)

表11 经筋结点/结筋病灶点分布情况

3 讨论

中风后肢体痉挛属于中医学“筋痹”“筋挛”“拘挛”等范畴,中医学治疗本病有丰富经验[9]。《明医杂著·卷之四》中记载“左手臂挛缩,不能伸举……左足大指、中指常欲反张难屈……左足底近前高突处如肿硬急胀,摸之无形,步履时只如多一毡垫者”,便是痉挛性偏瘫的典型表现。目前已有多项系统评价[10-11]表明,针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的疗效优于一般康复治疗。虽然该领域现有较多临床研究,但是缺乏对其总体状况及治疗经验的系统整理。李宁等[12]对2000—2008年针灸治疗中风后肢体痉挛的文献进行了系统分析,其认为中风后肢体痉挛的针灸研究正在吸引着针灸界更多的关注。本研究在此基础上对2010—2021年针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的文献进行文献计量学分析,以期为未来该领域的研究提供参考。

3.1 文献基本情况 近10年来针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的临床研究文献数量总体呈上升的趋势,但2020年文献发表数量明显下降。基金支持情况显示,该领域内科研基金投入情况总体也是呈逐年上升趋势,但多为省级科研基金,国家级基金项目较少。

根据普莱斯定律,在针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的领域尚未出现核心作者群,而在期刊方面,已经形成以《针灸临床杂志》为首的核心期刊群。该领域的文献多发表在《针灸临床杂志》《上海针灸杂志》《中医临床研究》《四川中医》《中国针灸》等期刊上。但在载文量排名前20的期刊中,只有1种是中文核心期刊,有9种是科技核心期刊,其余10种均为普通期刊,说明国内针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的研究关注度还不高,研究成果影响不大,研究水平有待提高。

从地域分布来看,发表论文最多的地区是广东省,其次是黑龙江省;广东省和黑龙江省的机构及院校发表的文献最多。《〈中国脑卒中防治报告2019〉概要》[13]中显示,我国脑卒中地域分布特征表现为“北高南低”,而另一项研究结果显示黑龙江省的发病率居全国首位[14],发病率高可能是黑龙江省发表文献较多的原因。马林等[15]认为我国近些年脑卒中发病率升高,与居民不良生活方式(运动缺乏、吸烟等)、不健康饮食(高糖、高脂、高盐饮食等)相关。而北方居民更偏好高脂、高盐饮食,这可能是北方发病率高的原因之一。而黑龙江省发病率最高可能还与地处高寒地区有关。YE X F等[16]研究表明气温与脑卒中发病率呈“U”或“V”字形关系,即当气温低于或高于某一临界温度时,随着气温的降低或升高,脑卒中的发病率和死亡率会逐渐升高。而广东省文献发表数量最多则可能与经济发展水平相关。李宁等[12]认为,经济发达地区对疾病的研究与治疗均具有较高的水平,而广东省GDP常年位居全国首位,在医疗科研领域投入高于其他省市,即使发病率低于黑龙江省,但发表文献仍居全国首位。

3.2 临床研究质量 针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的临床试验样本量以50~100为主,缺乏大样本试验。其中随机对照试验文献共829篇,占总文献量的90.90%(829/912),说明该领域临床试验重视研究方法;但其中高质量文献仅有172篇,占总随机对照试验文献的20.75%(172/829),说明该领域研究总体方法学质量偏低。在随机序列的产生方面,该领域随机对照试验大多数使用了正确的随机方法;在分配隐藏方面,仅有68篇文献介绍分配隐藏方法;在盲法的实施方面,由于针灸推拿作为干预措施本身的特殊性,无法对受试者和干预者设盲,所以大部分文献并未涉及盲法,仅有44篇文献详细介绍对统计者或评价者设盲;在失访与退出方面,144篇文献记录了失访或退出人数及理由,其余文献未记录。

综上所述,本研究纳入的随机对照试验重视随机方法,但大多数未提及分配隐藏,未对统计者或评价者设盲,未描述失访或退出的数目和理由,存在高度选择性偏倚、测量性偏倚和随访偏倚的可能,导致文章可信度降低。总之,针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的随机对照试验,其严谨性、科学性和完整性还有待提高。

3.3 临床治疗方案 本研究纳入文献的干预措施分别为针刺、艾灸和推拿。根据高频关键词,针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的治疗方式以针刺为主,艾灸推拿为辅。在临床常用针刺方法中,电针出现的频数最高,其次为拮抗肌针刺法、张力平衡针刺法、巨刺、恢刺等方法。李萌等[17]的系统评价结果显示,电针治疗脑卒中后痉挛性瘫痪在痉挛状态改善和日常生活能力提高等方面均有明显疗效,且优于传统针刺方法。王琪等[18]研究表明,电针治疗缺血性脑卒中后吞咽障碍效果明显,患者接受度高,依从性良好。这可能是其在针刺方法中应用最广泛的原因。在临床常用艾灸方法方面,温针灸应用最多。于莉等[19]通过Meta分析比较了温针灸与传统针灸方法治疗脑卒中痉挛性偏瘫的疗效,结果表明温针灸疗效更突出。此外,温针灸与传统艾灸方法相比具有独特优势。针刺的镇痛、艾灸温热效应、光辐射效应和药力等因素综合作用于患处穴位附近的神经、血管,可以加强局部组织新陈代谢,改善血液循环,促进患者功能恢复[20]。本研究发现,治疗上肢痉挛的文献明显多于下肢。根据高频关键词及治疗部位,上肢在关键词词频表中出现1次,单独治疗上肢痉挛的文献有244篇;下肢出现0次,单独治疗下肢痉挛的文献有108篇。原因可能是中风后肢体痉挛多发于上肢。有调查研究显示,中风后偏瘫患者上下肢均产生痉挛的占56%,40%的痉挛发生在上肢,仅有4%的痉挛发生在下肢[21]。

在选穴规律方面,腧穴以手阳明大肠、足阳明胃经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足太阳膀胱经和足太阴脾经腧穴为主,这与张月等[22]通过数据挖掘分析针灸治疗脑卒中后偏瘫痉挛状态的取穴规律结果相似。其次,频数前10的腧穴为合谷、曲池、肩髃、外关、阳陵泉、三阴交、足三里、尺泽、内关、手三里与血海。上述腧穴属手阳明大肠经、足阳明胃经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足太阳膀胱经、足太阴脾经和手厥阴心包经,与选穴规律互相印证。中医学认为中风的发病与“风”相关,风为阳邪,其性开泄,易袭阳位,风病多侵犯阳经[23]。肢体痉挛其病在阳,选取阳经腧穴进行治疗,能使阳经气血通畅,痉挛易于缓解,所以治疗穴位选择以阳经腧穴为主。中风的基本病机为全身气机紊乱、气血运行失常,而脾胃为后天之本,气血生化之源,故选择足阳明胃经和足太阴脾经的腧穴进行治疗,可以使气血充盈,濡养肢体经脉,从而缓解痉挛。此外,手阳明大肠经、足阳明胃经腧穴频数高,也符合“治痿独取阳明”的中医理论,但这种方法有其局限性。吴强等[24]认为下肢阳明经循行于优势肌伸肌上,若长时间“独取阳明”,会诱发下肢伸肌肌张力增高,加剧痉挛状态。林滨等[25]认为在这种情况下,可采用阴阳经相配方法,兴奋非优势肌,抑制优势肌,以调和阴阳,减轻痉挛。而张齐娟等[26]采用针刺足厥阴肝经治疗脑卒中伴下肢痉挛患者,结果表明,刺激足厥阴肝经腧穴,可促进上运动神经元功能恢复,从而抑制下肢伸肌过度痉挛。足太阴脾经和手厥阴心包经的腧穴使用频率也较高,可能与阴阳经配穴法相关。本研究发现,除了采用传统腧穴治疗中风后肢体痉挛之外,还存在一部分临床试验以经筋理论为指导,选用经筋结点或结筋病灶点治疗中风后肢体痉挛。此类试验治疗点选择以十二经筋结、聚于四肢关节处的经筋结点为主。与结筋病灶点不同,经筋结点是人体正常的生理部位,只有在长久的劳伤、磨损等情况下,经筋结点才可能转变成结筋病灶点[27]。两者均为经筋理论指导下有治疗效应的点,但中风后肢体痉挛患者只有处在长期痉挛条件下,才有可能形成结筋病灶点。中风后肢体痉挛的治疗以恢复期患者为主,发病时间在半年以内,可能不满足结筋病灶点的形成条件,所以治疗多选经筋结点。

本研究采用文献计量学的方法从多角度分析了近10年国内针灸推拿治疗中风后肢体痉挛的研究现状,揭示了其发展趋势,总结了临床常用腧穴及治疗部位,可为未来该领域的研究提供参考依据。但本次研究仍存在不足:首先,本研究基于中国知网、万方、维普及中国生物医学文献服务系统检索的中文文献进行分析,未检索英文数据库中的相关文献,可能存在文献纳入不全的偏倚;其次文献分析方法不足,未能以更新颖、更全面的方法对纳入文献进行分析。今后类似的研究需要检索英文数据库,并结合其他的文献分析方法,对纳入文献进行全面深入分析。