共享骑行减污降碳效益研究

2022-11-06陈凤先耿直刘昊林独威

陈凤先,耿直,刘昊林,独威

〔中环联合(北京)认证中心有限公司,北京 100029〕

引言

互联网租赁自行车是以互联网技术为依托、采用分时租赁模式、可供公众使用的自行车服务系统。共享骑行作为一种新兴的绿色出行方式,凭借便捷、经济、共享的特点,为用户的中短途出行提供多元化选择,获得了投资者和公众的青睐,近年来获得了蓬勃发展[1,2]。2017 年8 月,交通运输部、中央宣传部、国家发展和改革委等10 部门联合发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》[3],肯定了互联网租赁自行车(以下简称“共享骑行”)发展对方便群众短距离出行、构建绿色低碳交通体系的积极作用,提出要鼓励和规范共享单车发展,进一步提升服务水平,更好地满足人民群众的出行需求。

在当前国家“减污降碳”的政策背景下,共享骑行作为低碳环保的出行方式,兼具“减污”与“降碳”效益,是落实“减污降碳”政策的有效途径之一。对共享骑行的环境效益核算方法进行研究,并量化计算其环境效益,对于科学评估共享骑行的环境效益具有重要的现实意义,也可为共享骑行的政策制定提供定量化的科学支撑。

1 共享骑行环境效益研究进展

共享骑行的环境效益主要体现在通过共享骑行的交通出行方式,替代用户原有的部分出行方式,减少了汽车、电车等能源消耗型交通工具的使用,从而降低了能源消耗[4]。这一方面体现为碳排放量的降低,另一方面体现为污染物排放量的减少。

2011 年周祈聪等[5]采用公共自行车IC 卡使用数据估算的使用距离对小汽车和摩托车出行替代的碳排放量进行了核算;2013 年郭宇竹等[6]对替代公交车与出租车出行进行了碳减排量的研究;2016 年崔铁宁、鲁婷[7]将地铁、公交车、出租车、小汽车和公共自行车计入影响因子,并区分电力车辆和燃料车辆,同时考虑公共自行车自愿减排项目的泄露排放源进行了碳减排量核算;2016 年黎伟驰等[8]核算了考虑出行距离不同造成的个体差异及其带来的减排贡献量。

2018 年Zhang 和Mi[9]定量地估计了上海地区共享单车有关CO2和NOx的影响,并且发现:2016 年上海地区使用共享单车替代了机动车,降低了8358 t汽油的消耗,因此,减少了25 240 tCO2和64 tNOx的排放。2021 年Ding 等[10]用全生命周期分析(LCA)的方法计算了北京地区共享单车的碳减排量,在2016年 和2017 年分别减排9.23 MtCO2和9.26 MtCO2;2021 年Li 等[11]还使用模式选择模型来估计共享单车导致的出行模式改变,并估算在上海地区的共享单车每次出行平均可以减少约80.77 g CO2排放。大部分研究都表明共享单车有一定的减排效果,然而,也有部分学者有相反的研究发现,如2021 年Zhu[12]通过摩拜单车的数据估算了北京和上海两个中国特大型城市的共享单车的减排效果,研究表明,共享单车并不能补充城市交通系统来促进减排。北京的出行距离大多很短,共享单车不太可能直接替代汽车出行。而在上海,共享单车大规模推广并未明显促进地铁系统的使用。

在现有研究中,只有部分学者试图量化共享骑行的环境效益,然而也存在几个方面的局限性:一是大部分研究未能识别共享骑行全生命周期的环境绩效,仅部分研究以全生命周期分析的思路梳理单车和电动车生产、使用和报废环节的碳排放,如2020 年Mao 等[13]对共享单车进行了全生命周期分析,认为共享单车平均81.18%的CO2排放是在生产阶段产生。2020 年Chen 等[14]还评估了共享单车在生产、运营和回收阶段对碳排放的影响,认为共享单车至少需要使用686 天后才开始碳减排。二是大部分的研究仅关注使用环节碳排放数据,未考虑污染物的减排效果。三是对共享单车在使用环节的替代作用未能量化,替代模式要么基于简化假设[9],要么基于转换概念,如使用自行车共享用户调查中的用户信息百分比作为行驶里程值的百分比。比如,2019 年Cao 和Shen[15]估计了共享单车对北京减排的影响,但未能说明共享单车份额提高导致的模式变化。2021 年Kou 等[16]也通过美国8 个主要城市的出行数据,构建了共享单车减排估算模型以估算城市共享单车的减排效果,发现市中心共享单车减排效果更好。

由以上文献可以看出,共享骑行的环境效益研究主要集中在碳减排效益的研究和核算方面,而关于污染物的减排效益尚未见到公开报道。根据文献查阅,机动车污染物的排放计算主要采用模型模拟的方法,且相关研究成果较少[17-19]。

2 核算方法

2.1 现有碳核算方法学

对于共享骑行“减碳”的核算,CityRyde LLC(一家源自英国的自行车共享公司)于2011 年提出了核算城市公共自行车项目温室气体减排量的VCS(Verified Carbon Standard)方法学[19]。2016年前,中国尚未公布适用于城市公共自行车项目的专门方法学,主要参考国际清洁发展机制(CDM)方法学(AM0031)或国内国家核证自愿减排量(CCER)方法学(CM-028-V01)[21]对城市公共自行车系统进行碳减排量核算及减排机制探索研究。

2016 年7 月,国家发展和改革委发布《公共自行车项目方法学》(CM-105-V01)[22],建立了公共自行车碳减排核算的基本方法学体系;2019 年广东省生态环境厅发布《广东省自行车骑行碳普惠方法学》[23],2020 年北京市生态环境局发布《北京市低碳出行碳减排方法学》[24,25]。共享骑行的碳减排核算在国内基本形成了成熟的方法学框架。

在方法学开发的基础上,很多研究人员进行了实践探索。丁宁等[26]从生命周期评价的角度对北京市共享骑行城市交通碳排放的影响进行了研究;张玲[27]也以北京市为例,采用广东省碳普惠方法学进行了北京市共享骑行的碳减排量核算研究;王杰[28]对共享骑行对交通领域碳排放的影响进行了研究并提出了对策建议。

2.2 本研究核算思路

通过分析研究,目前国内公开发布的三种方法学的碳减排核算思路大体一致,包括:①确认核算边界,②确认替代交通工具类型,③确认减排因子,④确定基线情景,⑤核算项目排放量,⑥核算基线排放量,⑦确定减排量,七个步骤。三种方法学的差异主要体现在基线排放量的计算上。基线排放量为基线单人每千米排放因子(以下简写为“人·千米排放因子”)和替代出行的距离和人次的乘积。而基线人·千米排放因子的计算基于每种替代交通出行方式的人·千米排放因子和每种替代交通出行方式的占比,两者加权平均即为基线人·千米排放因子。由于基线人·千米排放因子是基线排放量的决定因素,可在一定程度上反映基线排放量,本文旨在探讨共享骑行环境效益定量核算方法,因此重点研究基线人·千米排放因子,而不对基线排放量进行纯数据化的计算。

本文以公开发布的三种方法学基础,结合数据可得性,按照碳减排核算的思路对污染物减排核算进行探索。同时,考虑到地铁作为一种主要的公共交通出行工具,在公共交通出行中占比较大,因此,对有地铁城市和无地铁城市的基线人·千米排放因子进行了分别核算,以分析地铁对共享骑行减污降碳环境效益的影响。

2.3 核算方法

2.3.1 确认核算边界

核算边界即为项目的运营边界。《广东省自行车骑行碳普惠方法学》的定义为“项目的合规文件安放并运营自行车活动的地理范围”。国家发展和改革委发布的公共自行车方法学(CM-105-V01)的定义为“项目发生的地理边界”,即指“项目实施的整体范围,由公共自行车交通系统的服务范围确定”。本文仅对基线人·千米排放因子的核算方法进行研究,因此不确定具体的核算边界。

2.3.2 确认替代交通工具类型

根据公布的三种方法学以及相关研究文献,替代的交通工具类型大多指城市交通出行方式,一般包括公共汽车、出租车、私家车、摩托车、水上客运、地铁(含城铁、轻轨)、非机动车出行(包括步行、私人自行车、人力船等)。

对于碳减排效益的计算,替代的交通出行方式可依据上述方法学中推荐的替代出行方式。根据交通运输部发布的《2020 年交通运输行业发展统计公报》[29],2020 年客运轮渡占全国城市客运量仅0.04%,占比较小,同时考虑到共享骑行替代轮渡的占比较低,因此,本研究对于轮渡的替代不予考虑,同理,对人力船的替代也予以剔除。即本文碳减排核算的替代出行方式包括公交、地铁、出租车、私家车、摩托车、电动车、私人自行车和步行8 种方式,其中涉及碳排放的包括公交、地铁、出租车、私家车、摩托车、电动车6 种方式。

对于污染物减排核算,考虑到以电为能源驱动的出行方式不直接产生污染物排放,因此替代的交通出行方式仅考虑以化石燃料为动力的交通工具,包括燃油公交车、燃油出租车和燃油私家车。

2.3.3 确认减排因子

根据公布的三种方法学[14]以及相关研究文献,共享骑行碳减排核算的温室气体类型仅考虑CO2。

对于污染物减排核算,本文采用生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报(2020)》[30]中统计的四种污染因子作为减排核算因子,即一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)和碳氢化合物(HC)。

2.3.4 确定基线情景

根据方法学,基线情景是指在没有共享骑行行为情景下现实可行的情景。由于共享骑行在我国已发展了相当长一段时间,根据崔铁宁等《城市公共自行车自愿碳减排机制初探——以北京市为例》[7],北京市公共自行车项目的基准年为2011 年。2011 年电力、混合动力和天然气车的占比都较少,而根据《2021 北京市交通发展年度报告》[31],2020 年北京市新能车保有量为388 897 辆,占全市机动车保有量的5.91%,与2011 年的交通出行结构差异较大,因此,以2011年的交通出行结构作为替代出行情形不尽合理。

从本质上讲,基线情景即没有共享骑行这种出行方式的情况下可能的交通出行方式。在历史的交通出行方式(共享骑行行为发生前)与当前的交通出行体系差异较大的情况下,本文从基线情景的本质出发,将基线情景定位为最新可得的交通出行结构。

最新交通出行结构可采用交通运输部发布的“交通运输行业发展统计公报”,其中,对于公共交通的出行占比做了全国口径的分析,包括公交车、地铁和出租车。对于其他出行方式的占比,包括碳减排涉及的私家车、摩托车、电动车以及污染物减排涉及的私家车根据影响因素进行分析。

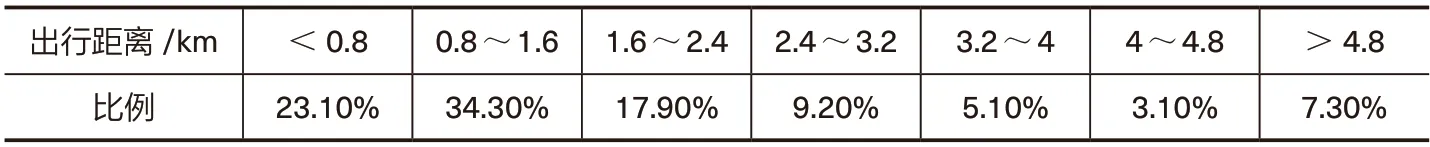

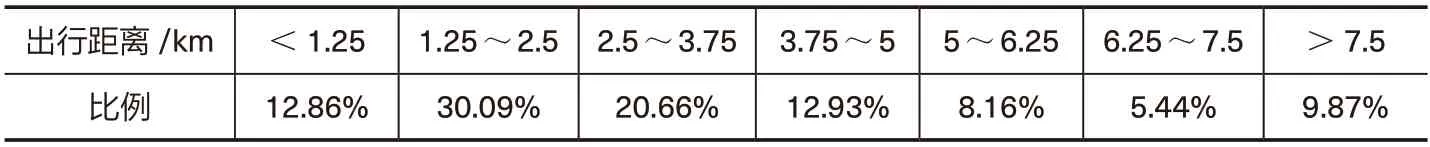

根据文献查阅,影响共享骑行出行行为的因素很多,包括城市地理位置、城市规模、城市交通系统建设、城市的气温气候、出行距离、公众环保意识等[32-36]。黎炜驰[8]等在2016 年《基于碳普惠制的城市公共自行车个人碳减排量计算》中提出,居民出行方式因出行距离而有所不同。出行范围在1km 以内,步行为主导的交通方式;1~3km 内自行车出行比例较大;3~5km 内摩托车出行比例较大,5km 以上公交车、小汽车为主要选择的出行方式。李曼[33]、马新卫[35]、颜冉[36]、吕雄鹰[37]、黄梦雪[38]、魏志强[39]等多篇文献中均涉及了骑行距离对共享骑行的影响,认为出行距离对共享骑行行为有较大影响。因此,对于公共交通外的交通出行方式,本文利用某共享骑行公司提供的骑行距离占比数据,对其他交通出行方式的占比进行赋值。该共享骑行公司作为最早投入共享骑行业务的三大巨头之一,其共享骑行的投放量占到全国第三位,因此其数据具有一定的行业代表性和典型性。共享人力单车不同出行距离占比见表1。共享电单车不同出行距离占比见表2。

表1 共享人力单车不同出行距离占比

表2 共享电单车不同出行距离占比

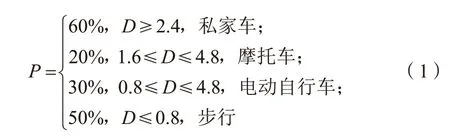

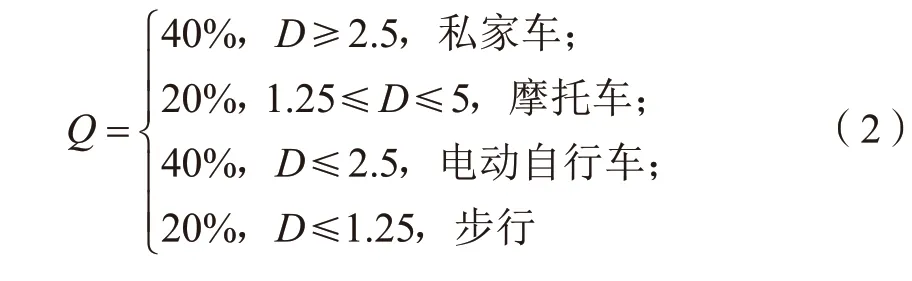

根据该共享骑行公司的骑行热力图等资料,对共享人力单车和共享电单车在不同出行距离的替代百分比按照式(1)和式(2)进行赋值。

共享人力单车的替代方式及替代率取值:

共享电单车的替代方式及替代率取值:

其中,P和Q分别为共享人力单车和共享电单车的替代率,D为出行距离,单位为km。

考虑到地铁作为近年来蓬勃发展的一项公共基础交通设施,其对城市交通结构的影响很大,因此,本研究对有地铁的城市和无地铁的城市进行了分别计算。对于有地铁的城市,采用交通运输部发布的《2020 年交通运输行业发展统计公报》中公共交通的出行比例;对于没有地铁的城市,将《2020 年交通运输行业发展统计公报》中地铁的出行比例按公交车和出租车各分流50%的原则进行赋值。

按照以上原则,共享人力单车和共享电单车基线情景下对各种交通出行方式的替代率见表3。

表3 共享人力单车的基线情景下各类出行方式的权重

2.3.5 基线人·千米排放因子核算

如前所述,基线人·千米排放因子的核算涉及两方面工作:一是计算基线情景下每种出行方式的人·千米平均排放因子;二是确定每种替代交通出行方式的占比。其中替代出行方式占比在上一小节进行了阐述,因此本部分对各种替代出行方式的人·千米平均排放因子的计算方法进行研究。碳减排核算采用按照国内公布的三种方法学,根据能源消耗类型,按照化石燃料消耗和电力消耗两种方式进行分别核算。此部分方法学比较成熟,本文不再赘述,重点研究尚无成熟方法学的污染物减排核算。

人·千米排放因子的含义为每人每千米的污染物排放量,其基本计算思路为统计某特定时间段内某种交通出行方式的排放量,再根据此时间段内此种交通出行方式的载客量和行驶里程核算人·千米排放量。鉴于数据可得性,本文依据此计算原则,采用生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报(2020)》[22]中,全国道路移动源中各类标准的污染物排放量作为数据基础,以各类污染物的排放标准限值为基准,将排放标准限值与各污染物的排放量进行加权,折算出基线情景下各污染物的人·千米平均排放因子。具体计算方法见式(3)。

其中,Ei为替代出行方式的污染物人·千米排放因子,污染物类型i为CO、HC、NOx和PM 四类;Vij为某污染因子的国标值,对应GB19352.2 国Ⅰ至国Ⅵ标准值;Rij为各污染因子的排放量占比,数据来源于《中国移动源环境管理年报(2020)》。

3 实证核算及结果分析

3.1 实证核算

3.1.1 参数选取

本文按照“官方数据优先、公开发表数据做补充”和“时间性和本土性优先”的原则,对汽油、柴油和天然气的低位发热量采用《中国能源统计年鉴2019》的数据,单位热值含碳量、碳氧化率等采用《省级温室气体清单编制指南(试行)》中的推荐值;电力排放因子采用《企业温室气体核算方法与报告指南 发电设施》推荐值;平均载客量采用“CDM-EB城市客运交通模式转换基准线排放计算工具”中的推荐值〔私家车:2(包括司机);出租车:1.1(不包括司机);摩托车:1.5(包括司机);公交车:最大载客量的40%〕;其他参数按照上述参数选取原则,采用国家、省(区、市)统计公报、技术指南或公开文献数据作为核算参数。

3.1.2 核算结果

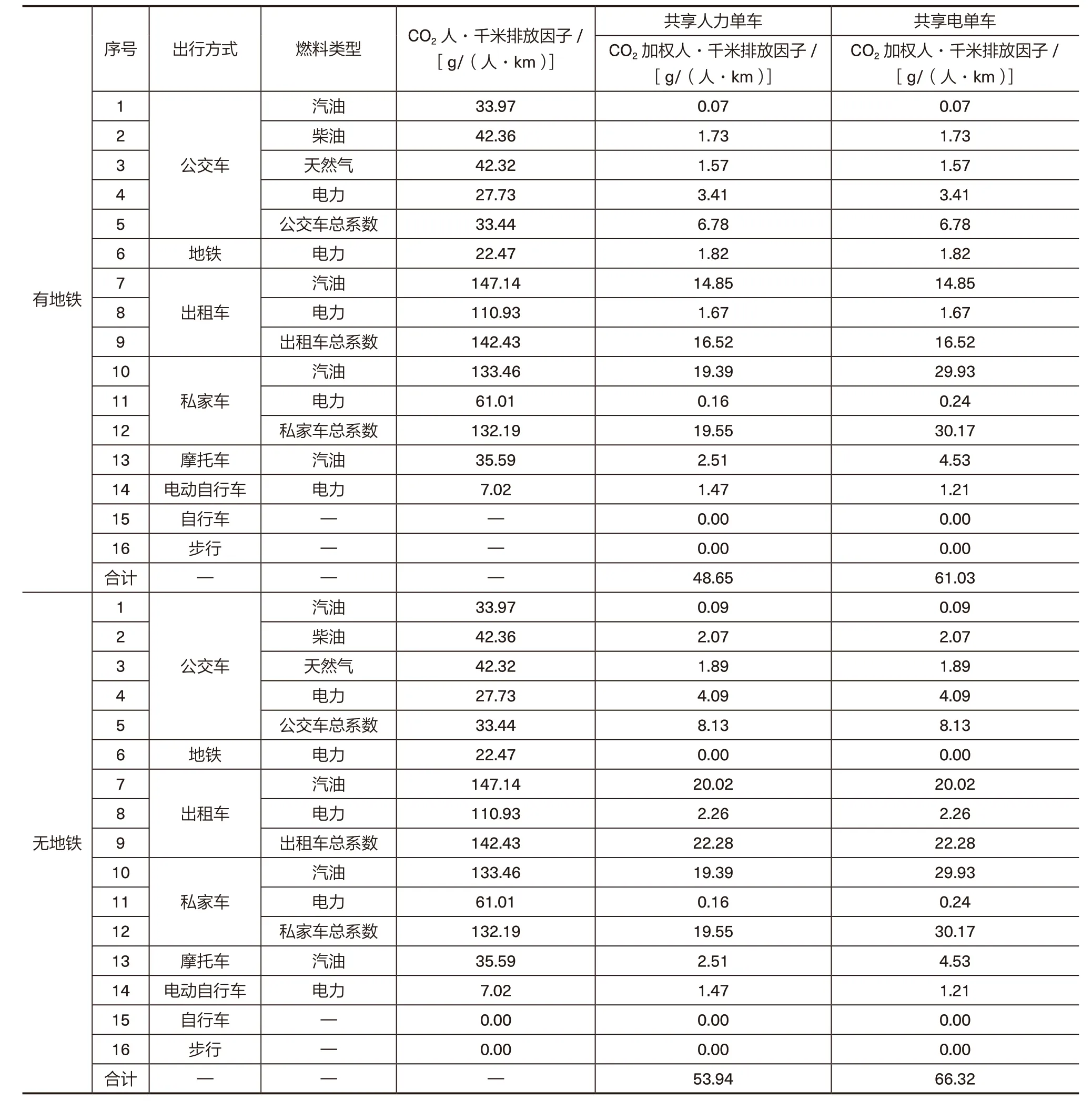

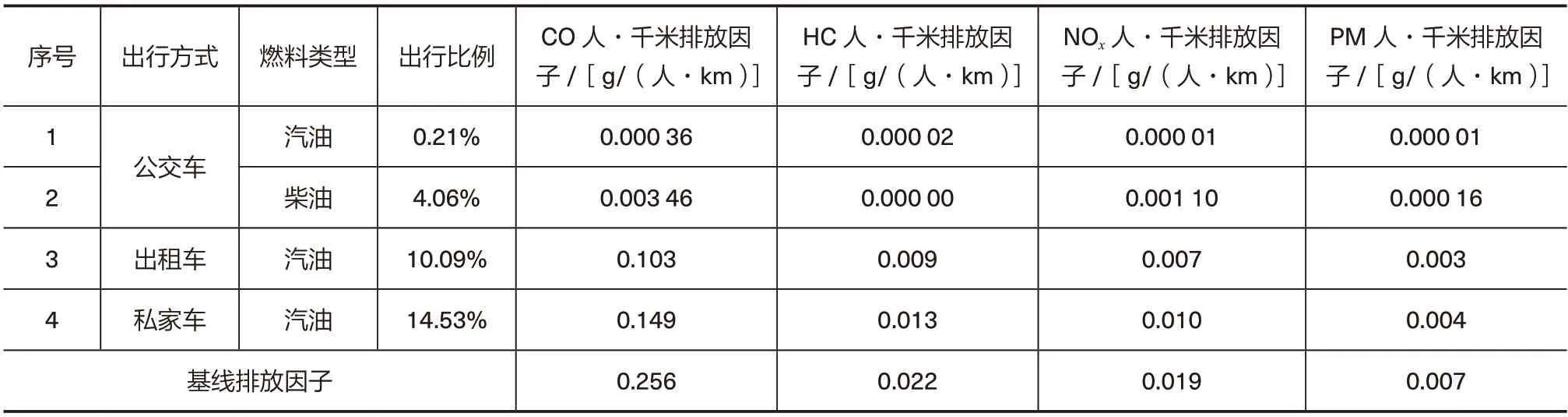

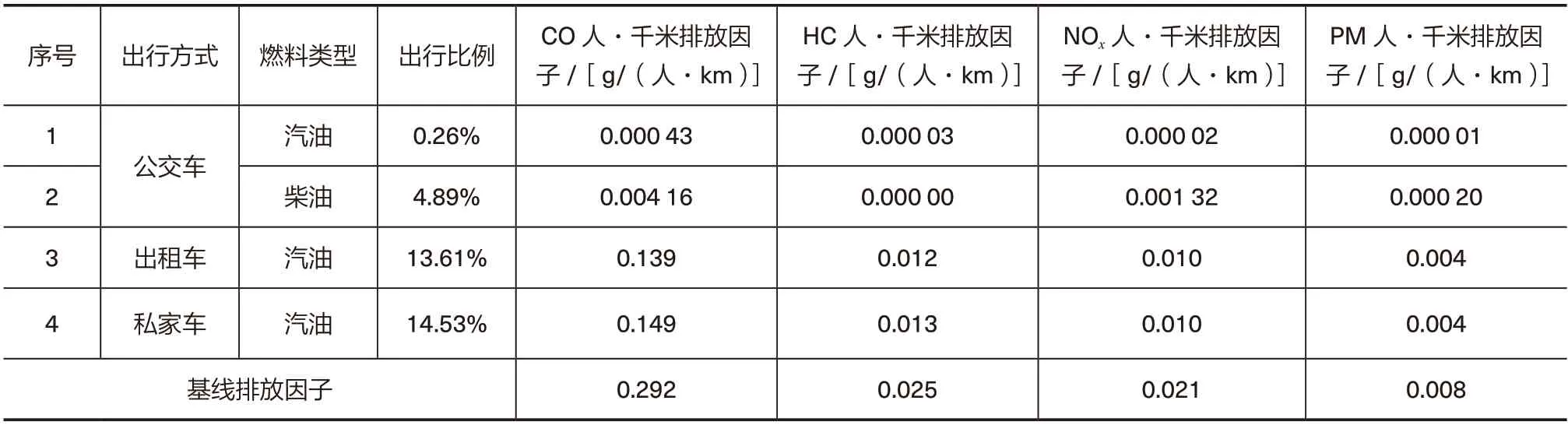

基线情景下碳排放核算的基线排放因子结果见表4。环境污染物核算的基线排放因子结果见表5至表8。

表4 城市共享人力单车和电单车CO2基线排放因子

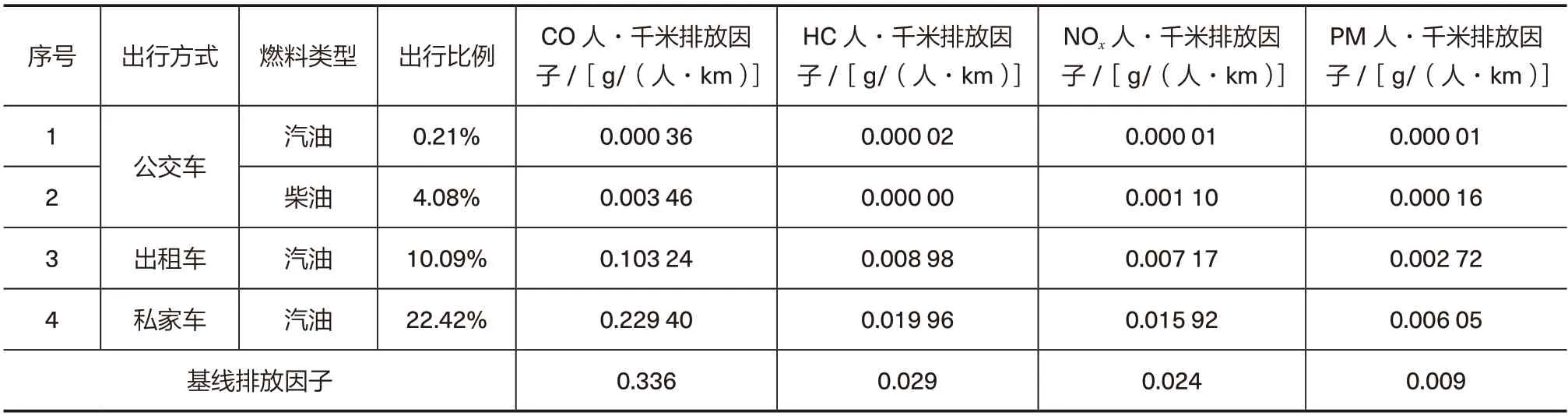

表5 基线情景下共享人力单车污染物排放因子(有地铁城市)

表6 基线情景下共享人力单车污染物排放因子(无地铁城市)

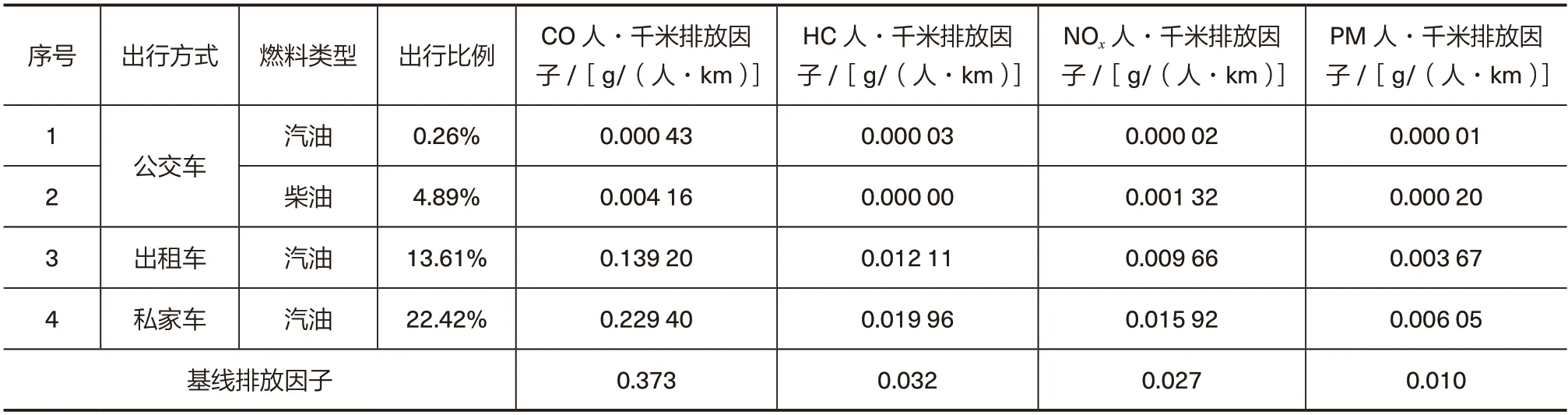

表7 基线情景下共享电单车污染物排放因子(有地铁城市)

表8 基线情景下共享电单车污染物排放因子(无地铁城市)

按照减排效益核算思路,减排效益等于基线排放量扣除项目排放量,同理,基线减排因子也应为基线排放因子减掉项目排放因子。对于项目碳排放因子,共享人力单车在使用过程中无能源消耗,因此减排因子与排放因子相等;而共享电单车在使用中涉及电力的损耗,因此共享电单车的减排因子需扣除掉电单车的项目排放,即表4 中电力自行车的排放因子7.02 g/(人·km)。对于污染物排放,共享人力单车和共享电单车在使用过程中均不涉及污染物直接排放。具体计算结果见表9 和表10。

表9 基线情景下共享骑行基线人·千米碳排放因子和减排因子 单位:[g/(人·km)]

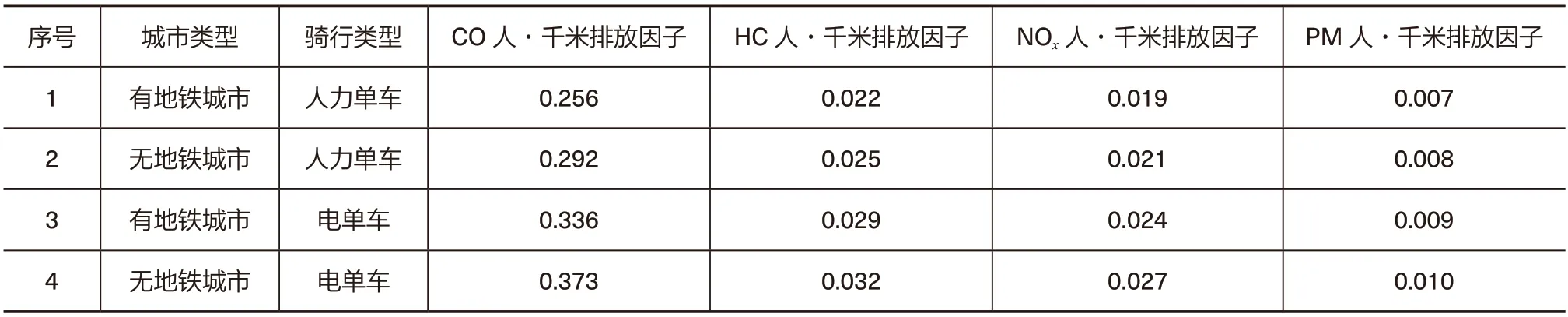

表10 基线情景下人·千米污染物排放因子(减排因子) 单位:[g/(人·km)]

3.2 结果分析

(1)共享骑行对于减污和降碳具有协同作用。从核算结果可以看出,共享骑行既可以降低碳排放,又可以减少污染物的排放,具有明显的减污降碳效益;同时,减污和降碳在有地铁城市和无地铁城市、以及对于共享人力单车和共享电单车具有相同的规律性。因此,共享骑行业务可作为交通领域落实减污减碳政策的有力抓手,其实施具有理论基础。建议将交通行业作为减污降碳协同增效政策的试点实施行业。

(2)共享骑行的环境效益在无地铁城市比有地铁城市更为突出。从碳减排效益来看,共享人力单车和共享电单车的人·千米碳减排因子在有地铁城市比无地铁的城市低5.29 g/(人·km);从污染物减排效益来看,共享人力单车和共享电单车在有地铁城市的CO、HC、NOx和PM 减排因子分别比无地铁城市的减排因子低0.036 g/(人·km)、0.003 g/(人·km)、0.002 g/(人·km)和0.001 g/(人·km)。可见,共享骑行在无地铁城市的减排效益更高。说明有地铁城市相对于无地铁城市的交通出行的碳排放量和污染物排放量都更低,有地铁城市的交通出行方式更加低碳环保。

(3)共享电单车比共享人力单车具有更好的环境效益。从碳减排效益来看,共享人力单车的人·千米碳排放因子比共享电单车的排放因子低5.36 g/(人·km);从污染物减排效益来看,共享人力单车的CO、HC、NOx和PM 减排因子比共享电单车的减排因子分别低0.08 g/(人·km)、0.007 g/(人·km)、0.005 g/(人·km)和0.002 g/(人·km)。说明共享电单车比共享人力单车具有更好的环境效益。分析其原因,可能在于电单车在便捷性和舒适性比共享人力单车更具优势,其对远距离交通的替代具有更大的潜力;而远距离交通一般采用公交、地铁、出租车或私家车的频率更高。

3.3 建议

(1)加大无地铁城市的共享骑行推行力度。从核算结果可以看出,无地铁城市由于基线排放因子较高,共享骑行减污降碳环境效益更为显著。因此,建议国家出台相关政策,支持共享骑行业务在无地铁城市的发展。同时,无地铁城市应制定相应的地方配套政策,从行政、经济、市场等多维度推进共享骑行在本地的发展。

(2)进一步对不同地域、不同交通基础设施的城市进行共享骑行环境效益核算,以体现区域特征。在本文中,采用全国视角对交通出行结构进行了分析,并根据骑行距离的分布进行了出行比例的赋值。核算结果说明了全国意义上共享骑行的环境效益。但由于不同地域、不同交通基础设施的城市在出行方式、公共交通出行占比、出行习惯、燃料供应结构等方面差异较大,因此建议后续可从地域、交通基础设施等角度进行城市尺度的核算,进一步分析影响共享骑行环境效益的因素。

(3)对出行替代率的确定进行多方法研究。在传统的方法学中,对于出行替代率普遍采用问卷调查法。但由于问卷调查法耗时长、实施难度大、问卷设计的科学性和代表性有待研究等问题,其统计结果的代表性也有待商榷。本文根据某大型共享骑行公司提供的出行距离比例数据,对出行替代率进行了赋值,核算结果显示,依据本核算得出的结论与事实相符,说明了本文采用的替代率赋值法具有可行性。考虑到出行替代率对于环境效益的计算具有较大的影响,建议在出行替代率上可进一步研究,考虑采用多种方法进行出行替代率的确定,并可研究不同方法确定的出行替代率对环境效益的影响,并对各种方法作出比较,从而寻求更佳的出行替代率的确定方法。